ОТВЕТЫ 11 СЕМИНАР. Контрольные вопросы Общество, его составные части и их характеристика

Скачать 0.82 Mb. Скачать 0.82 Mb.

|

|

Контрольные вопросы

В научной и учебной литературе дается много определений и характеристик человеческого общества, но все они сходятся в одном: общество есть продукт взаимодействия людей, определенная организация их жизни, внутренне противоречивый организм, сущность которого заключается в многообразных (экономических, нравственных, религиозных и др.) связях и отношениях между людьми, их объединениями и общностями. Это сложная, саморазвивающаяся система связей людей, объединенных экономическими, семейными, групповыми, этническими, сословными, классовыми отношениями и интересами. В обществе действуют прежде всего не биологические, а социальные законы. Рассмотрение общества в качестве системы общественных отношений, основу которых составляют экономические (материальные) отношения, позволяет, во-первых, подходить к нему конкретно-исторически, выделять различные общественно-экономические формации (рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое общество); во-вторых, выявить специфику главных сфер общественной жизни (экономической, политической, духовной); в-третьих, четко определить субъектов социального общения (личность, семья, нация и др.). Общество появилось, когда люди выделились из мира животных. Человек – его главная предпосылка и первичная клетка, ибо, как говорил еще Аристотель, человек есть существо общественное. Поэтому важнейшая черта общества заключается в том, что оно представляет собой систему взаимосвязей разумных существ. Взаимодействуя с обществом, человек развивается сам и развивает свои социальные, сущностные свойства и силы и тем самым становится личностью и стимулирует прогресс общества. В разные периоды исторического развития общество принимало различные формы, изменялись степень его зрелости, внутреннее строение, т.е. экономическая, социально-классовая, политическая структура. Первобытное общество, например, долгое время было более или менее однородно-коллективистским, не знало социального и другого расслоения. Постепенно структура общества усложнялась: с изменениями экономических отношений появились социальные общности, группы, классы и т.п., имеющие свои интересы и особенности.

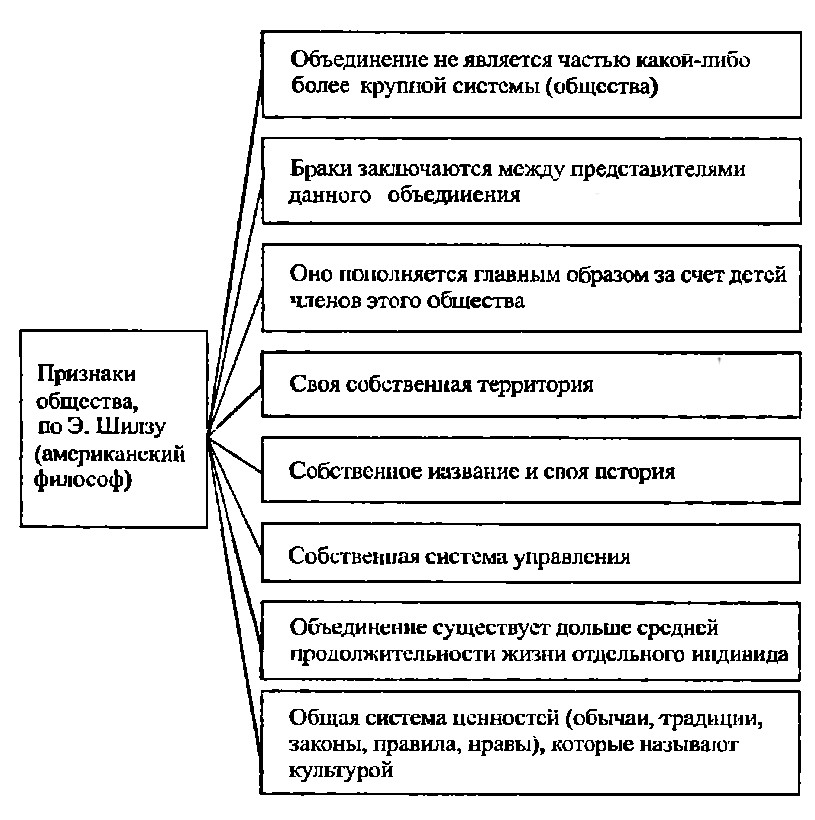

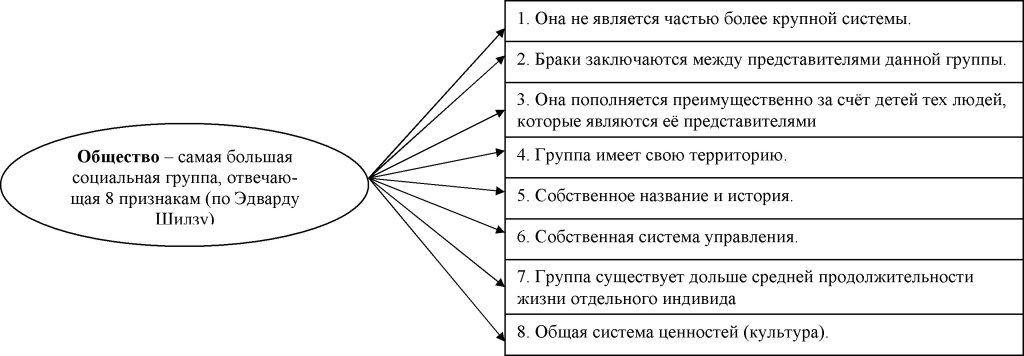

Общество - совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. Признаки: 1.Территория, на которой происходит консолидация социальных связей. Наша планета предоставила возможность многим общностям найти свою экологическую нишу для обеспечения удовлетворения витальных потребностей людей и придать жизнедеятельности индивидов свои неповторимые черты, обусловленные многообразием климатических условий и природным ландшафтом. Территория - это основа социального пространства, в котором складываются, развиваются отношения и взаимодействия между индивидами. 2. Способность общества поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутренних взаимосвязей. Отмечая устойчивость как важнейшую характеристику общества, социологи расходятся в объяснении ее основополагающих причин. Э.Дюркгейм видел первооснову устойчивости и единства общества в "коллективном сознании", в наличии общей воли, препятствующей развитию губительной силы человеческого эгоизма. Р.Мертон считает, что общество сохраняется благодаря "фундаментальным ценностям", усваиваемым большинством населения и ориентирующим каждого индивида на соблюдение норм совместной жизнедеятельности. Э.Шилз убежден, что общество как таковое существует только под воздействием "общей власти", обеспечивающей контроль над всей территорией и насаждающей общую культуру. 3. Автономность и высокий уровень саморегуляции. Автономность общества достигается его многофункциональностью, то есть способностью создавать необходимые условия для удовлетворения разнообразных потребностей индивидов и предоставлять последним широкие возможности для самоутверждения и саморегуляции. Только в обществе человек может заниматься узкопрофессиональной деятельностью, зная при этом, что всегда сможет удовлетворить свои потребности в пище и одежде. Только в обществе он может приобрести необходимые навыки и познакомиться с достижениями культуры, науки. Только общество может предоставить ему возможность сделать головокружительную карьеру и подняться на вершину социальной иерархии. Иными словами, общество обладает той самодостаточностью, которая позволяет ему без вмешательства извне выполнять свое основное предназначение - предоставлять людям такие формы организации жизни, которые облегчают им достижение личных целей. 4. Общество отличает большая интегрирующая сила. Она социализирует каждое новое поколение людей, включает его в сложившуюся систему отношений, подчиняет общепринятым нормам и правилам. Благодаря указанному качеству общество оказывается восприимчивым к нововведениям, ибо органично вбирает в себя новые социальные образования, институты, нормы, обеспечивая тем самым обновление и преемственность развития. И сами люди, связанные с обществом невидимыми нитями общности языка, культуры, происхождения, тяготеют к нему. Оно предоставляет им возможность использовать привычные образцы поведения, следовать устоявшимся принципам, создает неповторимую атмосферу духовного единения. Итак, общество - это универсальный способ организации социальных связей и социального взаимодействия, обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей людей, самодостаточный, саморегулирующийся и самовоспроизводящийся. Общество возникает по мере упорядочивания, упрочения социальных связей, появления особых институтов, норм, поддерживающих и развивающих эти связи.

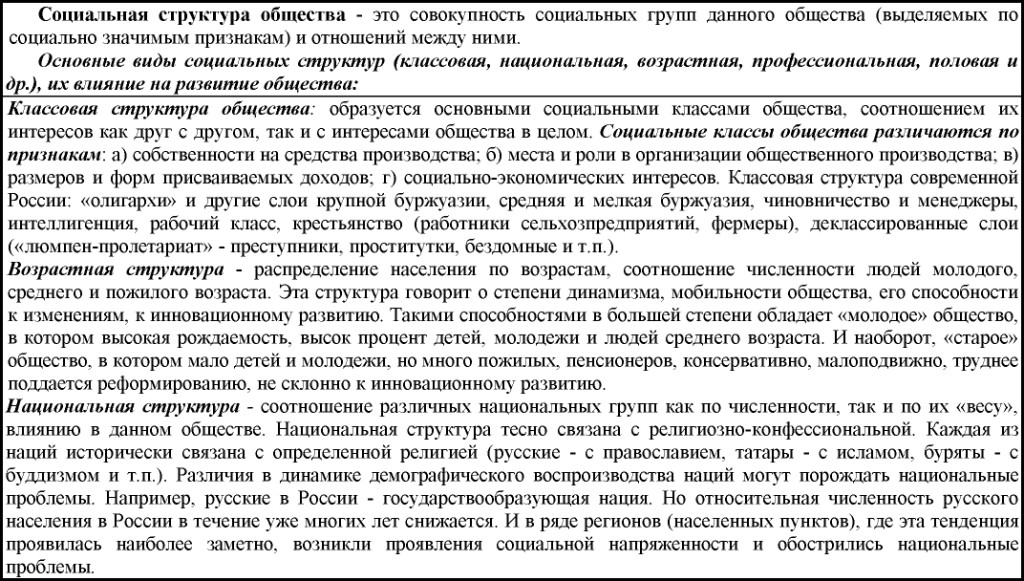

Общество – социальная организация данной страны, основой которой является социальная структура. Каковы же основные элементы структуры общества? Прежде всего общество можно представить как систему взаимосвязанных и взаимодействующих между собой социальных общностей. Для каждой общности характерно выделение того или иного ведущего признака: пол, возраст, национальность, профессия, роль, статус и т.д. Социальные общности можно разделить на виды, наиболее общими из которых являются классы, слои и группы. Сейчас можно говорить о том, что понятие социального слоя значительно дополняет классовую модель социальной структуры. Действительно, социальный класс нельзя рассматривать как однородную социальную общность. Выделив в каждом классе несколько слоёв, можно отразить объективные различия разных групп населения в рамках отдельно взятого класса. Социальные группы можно делить в зависимости от наличия или отсутствия официального социально-юридического статуса на формальные и неформальные. В зависимости от количества членов и условий внутригруппового взаимодействия социальные группы делят на малые, средние и большие. Говоря о социальной структуре, обязательно необходимо выделять и учитывать особенности субъектов социальной системы, т.е. тех элементов социальной системы, которые выступают как относительно самостоятельные “действующие лица”. Такими субъектами социальной системы являются прежде всего индивиды, общности и социальные институты. Субъекты социальной системы вступают между собой различного рода социальные отношения. Социальная деятельность включает в себя осознанную цель, средство, сам процесс деятельности и её результат.

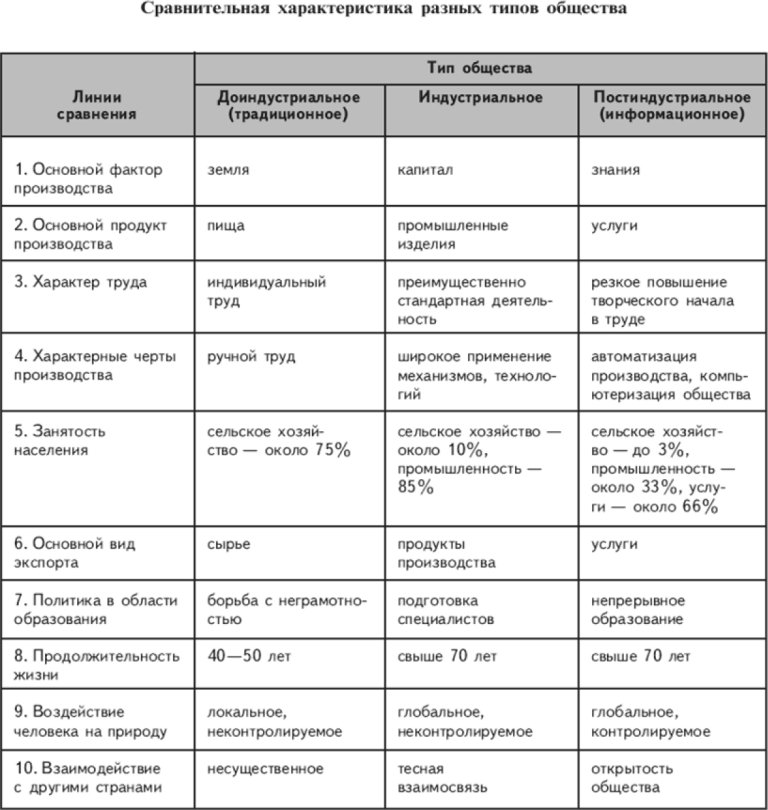

Типы обществ по доминирующему способу отношений людей и природы: традиционное (патриархальное), индустриальное, постиндустриальное; по доминирующему типу производственных отношений: закономерно сменяющие друг друга общественно-экономические формации (родовая, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая). Г.Ленски и Дж.Ленски классифицировали общества в соответствии с основными харак-терными для них способами получения средств к существованию. Общества, живущие охотой и собирательством. Первобытные охотники и собиратели жили небольшими коллективами. Их жизнь проходила в постоянном поиске пищи. Образ жизни был кочевой. В таких обществах фактически не было имущественного неравенства: добытое делилось между всеми. Уже существовали религиозные верования, магические обряды и ритуалы. Их жизнь организуется на основе родственных связей. Во главе такого общества находится старейшина или вождь. Некоторые общности, ведущие такой образ жизни, сохранились до сегодняшнего дня, например, бушмены Юго-Западной Африки и аборигены Центральной Австралии. Огороднические общества. Впервые возникли на Ближнем Востоке примерно за четыре тысячи лет до нашей эры. В настоящее время такие общества сохранились, главным образом, в Африке, на юге Сахары. Как и общество охотников и собирателей растений, огороднические общества не производят прибавочного продукта. Система родственных связей также является основой взаимоотношений, но теперь они имеют более сложную структуру: иногда общества состоят из многих кланов, отличающихся друг от друга правилами, нормами общежития. Аграрные общества. Возникновению предшествовало усовершенствование плуга и использование животных в качестве рабочей силы. Благодаря возросшей продуктивности сельского хозяйства эти общества могли производить больше продуктов, чем требовалось для обеспечения сельского населения. Появление прибавочного продукта создавало возможность для возникновения городов, развития ремесла и торговли. Стали складываться более сложные формы организации социальной жизни, поэтому система родственных отношений перестала быть основой структуры общества. Модификации обществ аграрного типа еще принято называть традиционными. Промышленные, или индустриальные, общества возникли в конце Х VII . Промышленное производство связано с применением научных знаний, необходимых для управления производственными процессами. Мускульная сила человека или животных уступает место использованию энергии (тепловой, электрической, атомной). Темп изменений в индустриальных обществ высок. Сложились высокоразвитые системы государственного управления, включающие бюрократический аппарат и мощные вооруженные силы. Индустриализация способствует дальнейшему ослаблению роли семьи. Профессиональная структура индустриального общества гораздо сложнее, чем традиционного. Невозможно перечислить все виды деятельности, характерные для него. Общества делятся и на западные и восточные(не только в зависимости от географического положения, но и ценностей разделяемые этими обществами).

Общества могут быть открытыми и закрытыми. В данном случае социологи используют понятия, которые разрабатываются в естествознании. В естественных науках открытые системы описываются как незамкнутые, они постоянно обмениваются с внешней средой не только энергией, но и веществом, находятся с ней в состоянии подвижного равновесия с нею. Закрытые системы замкнуты, изолированы, они не обмениваются с внешней средой ни веществом, ни энергией, постепенно приходят в состояние "застоя", состояние наинизшей организованности. Аналогичным образом и общества, находящиеся в изоляции от других, неизбежно переживают "застои" и кризисы. Английский социолог Карл Поппер использовал понятия открытого и за-крытого общества для описания культурно-исторических и политических систем. Примерами закрытого являются античная Спарта, нацистская Германия, СССР в эпоху сталинизма. В литературе можно встретить и деление обществ на дописьменные и письменные (первые совпадают с простыми, у них нет письменности, сложного управления и социального расслоения; вторые со сложными), исламские, православные, католические (по виду господствующей религии) и др.

ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ — совокупность многообразных видов и форм деятельности и поведения людей, их коллективов в сфере действия права, направленных на обеспечение условий и средств существования, реализации частных и публичных, индивидуальных и групповых интересов, утверждения соответствующих им ценностей. Правовая жизнь характеризует рассматриваемые в единстве предметные формы бытия человека и общества, их отношение к праву, использованию правовых средств для осуществления индивидами и их объединениями своих интересов и потребностей. Правовая жизнь обусловлена феноменом действующего права и в этом смысле представляет собой мир упорядоченных (предусмотренных) нормами права реалий (действий, поступков, отношений). Правовую жизнь можно рассматривать как сферу осуществления права, его потенциала, творческой роли или, образно говоря, жизнь права, его бытия. Это одновременно и совокупность многообразных форм правовой активности участников регулируемых правом отношений. В правовой сфере субъекты представлены в различном качестве: истцов и ответчиков, наследодателей и наследников, адвокатов и прокуроров, судей и экспертов, свидетелей и обвиняемых, избирателей и депутатов, законопослушных граждан и правонарушителей, кредиторов и должников и т.д. Одновременно правовая жизнь включает своим содержанием область действия т.н. «теневого права» и различного рода правовые аномалии. Правовая патология в этом смысле также часть правовой жизни, ее ингредиент. Как составная часть общественной жизни, правовая жизнь непосредственно вовлечена в решение общественных задач и ее организация подчинена их реализации. Правовая жизнь может рассматриваться как на уровне общества, так и отдельных его общностей и даже отдельной личности; она дифференцируется по пространственному принципу (правовая жизнь государства, отдельных его территорий), временному (правовая жизнь современного общества и прошедших правовых эпох); по уровню правового развития общества (правовая жизнь правового общества и неправового, с тоталитарным наследием) и др. ПРАВОВАЯ СРЕДА — взятая в единстве система юридических связей и отношений, правовых учреждений, иных правовых реалий, обусловленных действием права и определяющих в конечном счете характер, направленность, интенсивность реализуемой социальными субъектами — гражданами, их объединениями, должностными лицами государственного и общественного аппарата — правовой активности. Правовая среда это социальная среда, которая оказывает позитивно-стимулирующее воздействие на выбор участниками регулируемых отношений правомерных способов деятельности (правовая среда предполагает: совершенное законодательство, эффективную юстицию, правовую развитую культуру и правовой менталитет населения и государственных структур, предрасполагающих их действовать в согласии с правом и др.). Правовая среда представляет собой системное образование, центральным элементом которого выступает человек его социально-правовая активность, направленная на восприятие, осуществление и воспроизводство правовых установлений. Система общественных связей и отношений, отражающая взаимодействие людей в сфере общественной жизни, очерченной правом, есть главное, необходимое и существенное в понимании правовой среды. Правовая среда в этом смысле есть развертывающийся в пространстве и во времени процесс движения правовых связей и отношений характеризующий в своем единстве правовую жизнь общества.

Правовая активность — обусловленное социально-правовыми устоями, потребностями и интересами людей их общественное качество, характеризующееся реальным осуществлением ими правовых требований, принципов и установлений. Правовая активность есть составляющая часть социальной активности (активности социального субъекта), сущность которой раскрывается во взаимосвязи категорий «субъект» и «объект».Взаимодействие, процессы субъективации (переход и закрепление в организации и структуре субъекта свойств объекта) и объективации (реализации субъективных свойств вовне, опредмечивание объекта) и составляют суть категории «активность». Как вид социальной активности правовая активность представляет собой единство внутреннего (совокупность приобретенных личностью в процессе ее правовой социализации свойств) и внешнего (действий, деятельности личности как следствия проявления вовне внутренних характеристик (свойств) ее носителя) аспектов. Если внутренний аспект правовой активности отражает подверженность человеческих индивидов правовому воздействию, восприятие ими права и его ценностей, то внешняя сторона правовой активности характеризует обратный процесс: воздействие ее носителей сообразно их потребностям и интересам на социально-правовую среду, в ходе которого она претерпевает определенные преобразования. носители правовой активности имеют реальную возможность не только адаптироваться к окружающей действительности, но и известным образом приспособить ее к себе. В этом процессе происходит взаимное обогащение субъекта и той социально-правовой среды, в которой он находится. Взаимодействие субъекта с правовой средой является одновременно и фактором самореализации творческих потенций индивидов, и источником развития их правовой культуры, обогащения всего духовного облика. Реализуя правовую активность, социальный субъект одновременно преобразует социально-правовую среду и в то же время реализует собственные творческие возможности, удовлетворяет многообразные личные потребности и интересы. Социально-правовая активность выражается в понимании человеком его личной ответственности за состояние законности и правопорядка в стране. Она состоит в том, что человек постоянно осознаёт себя гражданином Республики. Ему чужд индивидуалистический принцип "меня это не касается". Воспитать человека с социально-активным поведением — значит подготовить активного проводника в жизнь правовой политики, организатора и участника решения, текущих и перспективных задач укрепления правовой основы государства, защитника личности, ее прав и свобод, собственности, природной среды, общественного и государственного строя, конституционного порядка, мира и безопасности человечества. Формирование социально-активного правого поведения должно начинаться с формированием гражданственности, ибо правовая активность человека тесно связана с высокой идейной убежденностью, систематическим участием в решении общественных дел, преданностью нравственным идеалам и принципам гуманизма, стремлением им следовать, их отстаивать, проявление активной позиции, душевным и внимательным отношением к людям. Понимание необходимости личного вклада в правоприменительную деятельность, в совершенствование правовой системы, в предупреждение нарушений законности и правопорядка приходит к молодому человеку вместе с чувством любви к Родине, сознанием ответственности вместе с чувством любви к Родине, сознанием ответственности за ее процветание, продвижение по пути прогресса. Шаг за шагом развивается у него чувство долга, приобретая полноту и многогранность по мере формирования мировоззрения. Молодой человек начинает осознавать свой долг как систему конкретных обязанностей перед обществом, перед государством. Стержнем формирования социальной активности молодого гражданина является идейность. Многие к идейному воспитанию относятся с настороженностью, критически, как к продукту тоталитарной системы. Между тем, идейное воспитание подрастающего поколения и сегодня остаётся одной из важнейших задач. Правда, содержание его теперь несколько изменилось. Оно должно основываться на идеологии национальной независимости и направляться на воспитание у молодых граждан чувства постоянной озабоченности судьбой Родины, народа, стремления к укреплению её политической, экономической и правовой основ. Молодёжь должна понять процессы, происходящие в обществе, захотеть бороться с явлениями, тормозящими происходящие в Республике преобразования, выработать активную жизненную позицию и сознательно добиваться торжества законности и правопорядка. А для этого необходимо вызвать у молодёжи интерес к государственно-правовой сфере жизни общества, понимания ценности права не только для общества, но и лично для каждого его члена. Заинтересованность, увлечение — это один из важнейших факторов развития социальной активности молодёжи. Важное условие формирования социально-правовой активности молодого человека — уважение его достоинства, отказ от командных форм общения с ним. Надо не декларировать правовые нормы. А убеждать молодых людей в их правильности, увлекать молодёжь полезными делами, побуждать к ответственному поведению. Если добиваться от молодёжи лишь слепой исполнительности, беспрекословного следования приказам, она никогда не избавится от инфантильности, социальной незрелости. Поток формирующегося сознания подрастающего поколения должен направляться на то, чтобы все приобретенные знания, все жизненные впечатления побуждали его к серьёзной внутренней перестройке, обогащались собственной мыслью и становились состоянием личности. Только человек с напряженной внутренней жизнью способен самостоятельно действовать в интересах общества, не дожидаясь специальных поручений и заданий. |