6.Технологическая часть. КП. 21. 03. 01. 0946. 015. 2018. Пз кп. 21. 03. 01. 1223. 390. 2018. Пз

Скачать 135.6 Kb. Скачать 135.6 Kb.

|

|

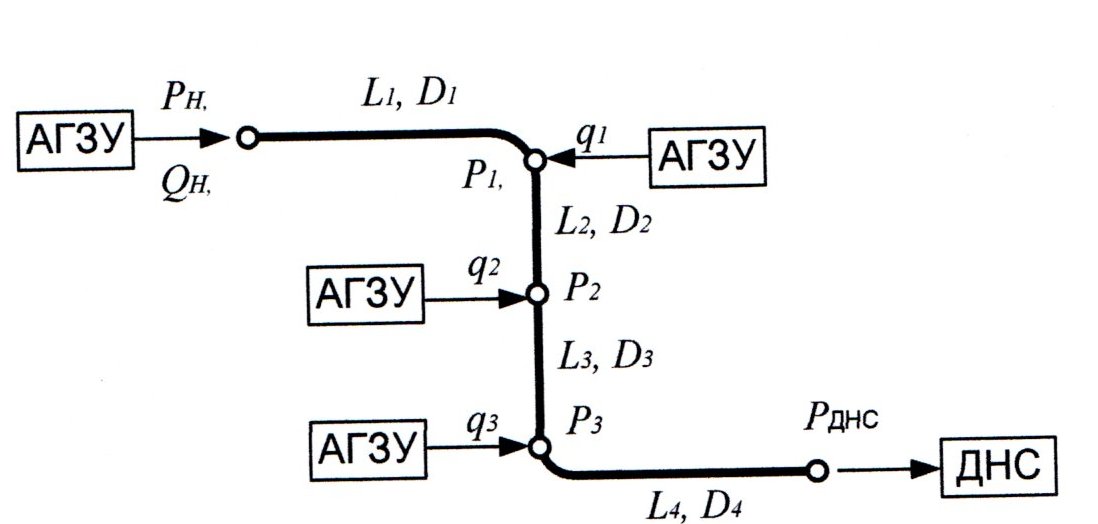

Выполнил Гой И.М. Листов Лит. КП.21.03.01.09/46.015.2018.ПЗ КП.21.03.01.12/23.390.2018.ПЗ Лист Дата Подпись ФИО Лист Изм.                      3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ3.1 Гидравлический расчет сборных промысловых нефтепроводов В начале сборного коллектора (рис. 3) длинной L1 с кустовой площадки подается нефть в количестве Q1, динамической вязкостью μ и плотностью ρ. К коллектору в разных точках подсоединены три трубопровода с подачей нефти q1, q2, q3 от еще трех кустовых площадок. Диаметр коллектора в местах подсоединения коллектора изменяется, для сохранения режима течения жидкости. Протяженности отдельных участков сборного коллектора составляет L2, L3, L4. Определить давление в точках подключения кустовых площадок Р1, Р2, Р3, внутренние диаметры труб Dвн1; Dвн2; Dвн3; Dвн4, по ним подобрать трубы с наружным диаметром по ГОСТ и общие потери давления в коллекторе при условии, что Рн = 1,5 МПа и РДНС = 0,55 МПа.  Рисунок 3 - Сборный коллектор Дано: L1 = 3 км =3000 м Qн= 800 т/сут μ = 2,1 мПа·с =2,1·10-3 Па·с ρ =0,8 т/м3 q1 = 30 т/ч q2 = 40 т/ч q3 = 100 т/ч L2 = 2км =2000 м L3 = 1,5км =1500 м L4 = 2,8км =2800 м νср =1.5 м/с Решение 1.Определяем площадь сечения нефтепровода F=  (3.1) (3.1)где Q – производительность нефтепровода, т/сут; - плотность нефти, т/м3; vср – средняя скорость движения нефти в трубе, выбирается в зависимости от кинематической вязкости, м/с F=  = 0,0077 м2 = 0,0077 м22. Определяем внутренний диаметр нефтепровода Dвн1=  (3.2) (3.2)Dвн1=  = 0,099 м = 99 мм = 0,099 м = 99 мм3. Принимаем ближайший больший диаметр Dст по таблице с учетом толщины стенок . = 7мм. Dст1 = 99 +(2·7) =113  114 мм 114 мм4.Для принятого диаметра уточняем среднюю скорость движения нефти по формуле:  = = (3.3) (3.3) = = = 1,47 м/с = 1,47 м/с5. Определяем параметр Рейнольдса и режим движения жидкости по формуле: Re =  (3.4) (3.4)Re =  = 56000 = 560006. В зависимости от Rе определяем коэффициент гидравлического сопротивления : Если Re> 2800, то течение жидкости турбулентное и определяется по формуле: =  (3.5) (3.5)=  = 0,021 = 0,0217.Определяем потери давления на трение по формуле:  (3.6) (3.6) 8. Определяем давление Р1 в конце первого участка трубопровода по формуле:  (3.7) (3.7) где -разность геодезических отметок начальной иконечной точки участка трубопровода, принимаем равной 10м.  9. Повторяем расчет для следующего участка, учитывая увеличившийся расход жидкости: Q1=Qн+q1 (3.8) Q1 = 800 т/сут + 30т/ч ·24ч = 1520 т/сут Определяем площадь сечения нефтепровода второго участка F2=  F2= F2= = 0,015 м2 = 0,015 м2Определяем внутренний диаметр нефтепровода Dвн2=  Dвн2= Dвн2= = 0,138 м = 138 мм = 0,138 м = 138 ммПринимаем больший ближайший диаметр Dст по таблице с учетом толщины стенок . = 8мм Dст2 = 138 +(2·8) =154  159 мм 159 ммДля принятого диаметра уточняем среднюю скорость движения нефти по формуле:  = =  = = = 1,33 м/с = 1,33 м/сОпределяем параметр Рейнольдса и режим движения жидкости по формуле: Re =  Re = Re = = 73467 = 73467В зависимости от Rе определяем коэффициент гидравлического сопротивления : Если Re> 2800, то течение жидкости турбулентное и определяется по формуле: =  = =  = 0,019 = 0,019Определяем потери давления на трение по формуле:   Определяем давление Р2в конце второго участка трубопровода по формуле:   Повторяем расчет для следующего участка, учитывая увеличившийся расход жидкости: Q2 = Q1 + q2 Q2 = 1520 т/сут + 40т/ч ·24ч = 2480 т/сут Определяем площадь сечения нефтепровода третьего участка F3=  F3= F3= = 0,024 м2 = 0,024 м2Определяем внутренний диаметр нефтепровода Dвн3 =  Dвн3 = Dвн3 = = 0,175 м = 175 мм = 0,175 м = 175 ммПринимаем ближайший больший диаметр Dст по таблице с учетом толщины стенок . = 8мм. Dст3 = 175 +(2·8) =191  219 мм 219 ммДля принятого диаметра уточняем среднюю скорость движения нефти по формуле:  = =   = = = 1,09 м/с = 1,09 м/сОпределяем параметр Рейнольдса и режим движения жидкости по формуле: Re =  Re = Re = = 85124 = 85124В зависимости от Rе определяем коэффициент гидравлического сопротивления : Если Re> 2800, то течение жидкости турбулентное и определяется по формуле: =  = =  = 0,019 = 0,019Определяем потери давления на трение по формуле:   Определяем давление Р3 в конце третьего участка трубопровода по формуле:   Повторяем расчет для следующего участка, учитывая увеличившийся расход жидкости: Q3= Q2+q3 Q3 = 2480 т/сут + 100т/ч ·24ч = 4880 т/сут Определяем площадь сечения нефтепровода четвертого участка F4=  F4= F4= = 0,047 м2 = 0,047 м2Определяем внутренний диаметр нефтепровода Dвн4 =  Dвн4= Dвн4= = 0,245 м = 245 мм = 0,245 м = 245 ммПринимаем ближайший больший диаметр Dст по таблице с учетом толщины стенок . = 8мм. Dст3= 245 +(2·8) =261  273 мм 273 ммОпределяем общие потери давления в коллекторе: Pпот1 =Рн – Р1 = 1,5 – 0,9 = 0,6 МПа Pпот2 =Р1 – Р2 = 0,9 – 0,6 = 0,3МПа Pпот3 =Р2 – Р3 = 0,6 – 0,5 = 0,1 МПа Робщ = Pпот1 + Pпот2+ Pпот3 = 0,6 + 0,3 + 0,1 = 1 МПа Ответ :Р1 =0,9МПа; Р2=0,6 МПа; Р3=0,5 МПа; Робщ =1 МПа Dвн1=99 мм ; Dст1 = 99 +(2·7) =113  114 мм 114 ммDвн2= 138 мм; Dст2 = 138 +(2·8) =154  159 мм 159 ммDвн3 = 175 мм; Dст3 = 175 +(2·8) =191  219 мм 219 ммDвн4=245 мм; Dст3= 245 +(2·8) =261  273 мм. 273 мм.3.2. Гидравлический расчет сборных промысловых газопроводов Определить массовый и объемный расходы для межпромыслового газопровода. Дано : L = 130 км Dн= 720 мм b = 10 мм μ = 12·10-6 Па·с ρг.с.у =0,82 кг/м3 Рн = 6,1 МПа Рк = 1,4 МПа tгр = 6  Решение: 1.Определяем коэффициент гидравлического сопротивления по формуле:  где kэ –эквивалентная шероховатость стенок труб, для новых труб –0,03 мм; D – диаметр трубопровода, мм  2.При технических расчетах коэффициент гидравлического сопротивления с учетом кранов и задвижек можно принимать = (1,03 1,05) тр = 1,05  тр = 1,05 · 0,01 = 0,011 тр = 1,05 · 0,01 = 0,0113.Определяем массовый расход по формуле:  где Рн и Рк–соответственно давления в начале и в конце газопровода; L–длина газопровода; D–внутренний диаметр газопровода; T–температура окружающей среды; R–газовая постоянная, принимаем 8,31 Дж\(моль К); z–коэффициент сжимаемости газа, принимаем 0,93  4. Определяем объемный расход по формуле:  Ответ:  3.3 Расчет нефтегазового сепаратора на пропускную способность по газу и по жидкости Рассчитать пропускную способность вертикального гравитационного сепаратора диаметром Dс Сепарация производится при давлении Рс и температуре Тс. Плотность нефти и газа в нормальных условиях соответственно равны ρн и ρг.В расчетах принять диаметр пузырька газа в жидкости dг=1·10-3м и диаметр частицы жидкости в газе dж=1·10-4 м. Дано: Pc =0,6 МПа =0,6·106 Па Тс = 310 К Dc = 1,3 м ρн = 810 кг/м3 ρгo = 1,12 кг/м3 μг = 0,015 мПа·с = 0,015·10-3 Па·с μн = 4,97 мПа·с = 4,97·10-3 Па·с z = 1,0 Т0 = 293 К dг=1·10-3м dж=1·10-4м Решение: 1. Определяем плотность газа в условиях сепаратора по формуле:  гдеρ0 – плотность газа при нормальных условиях, кг\м3; Рс и Р0 - соответственно давление в сепараторе и атмосферное давление, МПа; Тс и Т0 – соответственно температура в сепараторе и нормальная температура; z - коэффициент сжимаемости.  2. Определяем максимальную производительность сепаратора по газу по формуле:  где Dс – диаметр сепаратора, м  3. Определим суточную производительность сепаратора по жидкости:

, ,  3.4 Технологический расчет отстойной аппаратуры Определить необходимый диаметр горизонтального отстойника для предварительного сброса воды с относительной высотой водяной подушки ε=h / R=0,46, если максимальная нагрузка на отстойник по жидкости не превысит Qж, т/сут, а обводненность эмульсии равна B. Вязкости нефти и воды соответственно равны μн и μв в мПа·с. Плотности нефти и воды обозначены ρн и ρв в кг/м3. Дано: Qж = 7500 т/сут В = 40 % = 0,4 μн = 6 мПа·с = 6·10-3 Па·с ρн = 810 кг/м3 ρв =1010 кг/м3 Решение: Диаметр отстойника должен обеспечивать ламинарный режим движения эмульсии в зоне отстоя. Для его расчета необходимо определить параметры водонефтяной эмульсии: плотность жидкости и вязкость. 1. Плотность эмульсии рассчитывают по правилу аддитивности:  , кг/м3 , кг/м3 2. Вязкость эмульсии оценивают по формуле:   3. Диаметр буллита-отстойника с водяной подушкой ε = 0,46 можно рассчитать по формуле:

3.5 Расчёт полезной тепловой нагрузки печи ПТБ-10 Рассчитать полезную тепловую нагрузку печи ПТБ-10, применяемой для нагрева водонефтяной эмульсии с целью ее разрушения. Дано: Т1 = 10  Т2 = 85  G = 252580 кДж\кг ρ15 = 0,950 г\см3 =950 кг\м3 Решение: 1. Полезная тепловая нагрузка печи определяется по формуле: Qп = Qвых - Qвх , кДж/ч где Qвых - количество тепла выносимого из печи Qвх - количество тепла вносимого в печь 2. Определяем предварительно количество тепла выносимого из печи и количество тепла вносимого в печь по следующим формулам: Qвых=G∙  Qвх=G∙  где  , , - энтальпия сырья при температуре Т1 и Т2; - энтальпия сырья при температуре Т1 и Т2; G - расход сырья при температуре входа в печь 3. Энтальпия сырья определяется по формулам:   где А1 и А2 – коэффициенты принятые для упрощения подсчетов, принимаем условно: при Т1 = от 10  до 13 до 13 А1 = 17,04 А1 = 17,04 при Т2 = от 60  до 85 до 85 А2 = 155,33 А2 = 155,33 Qвых=252580 ∙  = 1273003,2 кДж/ч = 1273003,2 кДж/чQвх=252580 ∙  = 138919 кДж/ч = 138919 кДж/чQп =1273003,2 -138919 = 1134084,2 кДж/ч Ответ: Qп= 1134084,2 кДж/ч Проверил ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Сургутский институт нефти и газа (филиал ТИУ), гр.ЭДНбзу-15-1 ЭДНбзу-15-2 40 25 Сорокин П.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||