Диплом коломыцев1 (1). Краткая характеристика предприятия 5 2Назначение и характер технологического процесса объекта

Скачать 2.22 Mb. Скачать 2.22 Mb.

|

|

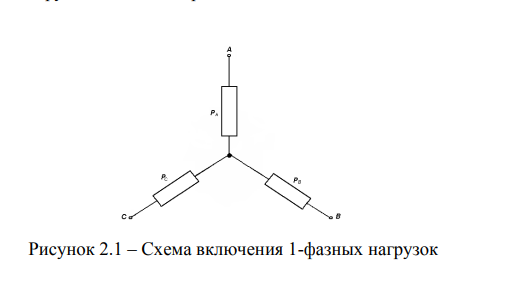

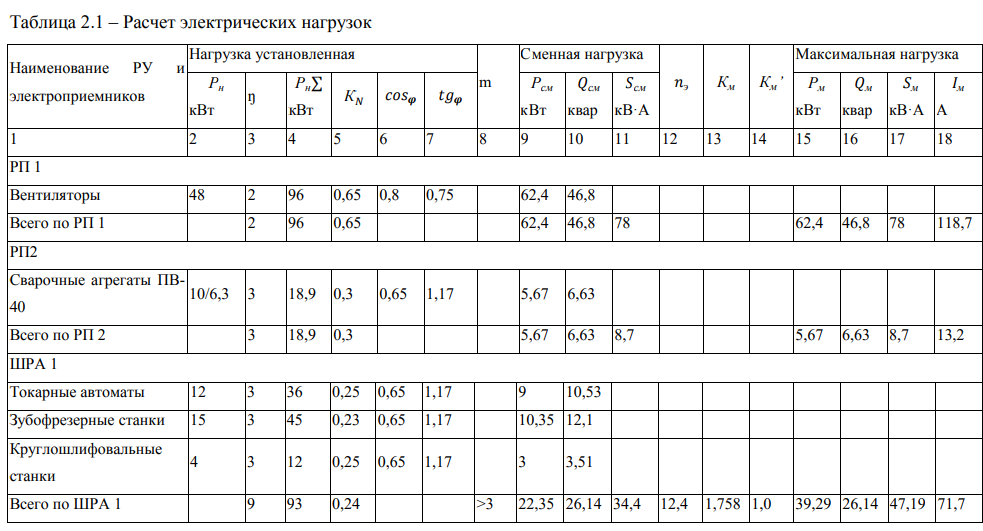

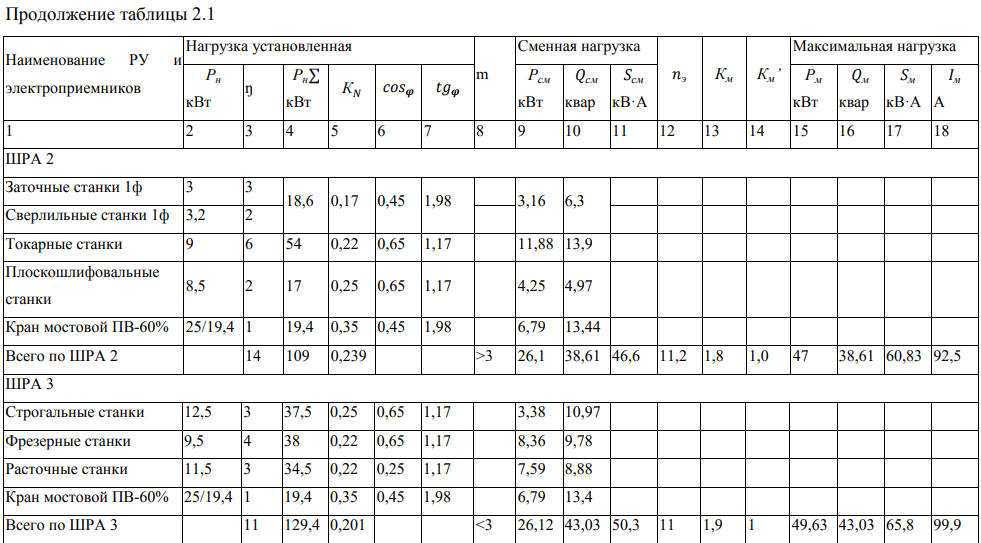

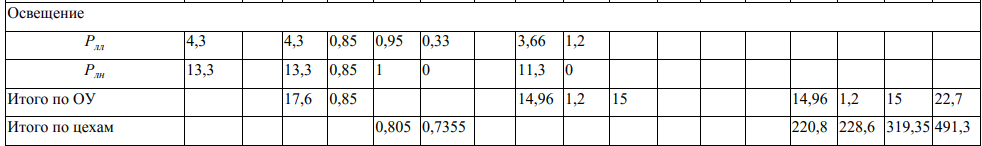

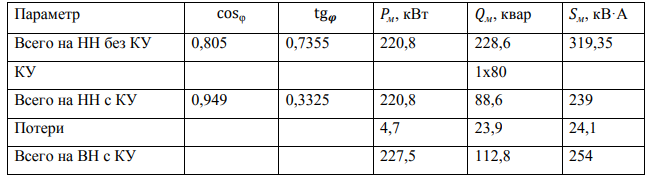

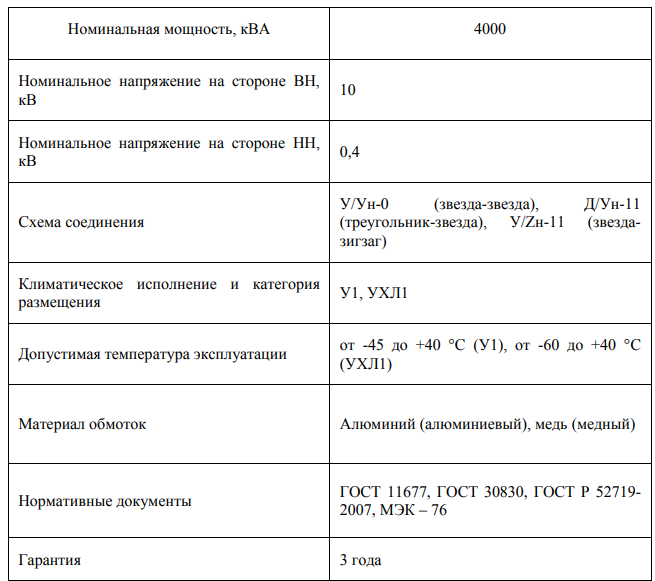

схема электроснабжения предприятия является одной из самых востребованных услуг, как у частных специалистов, так и в энергосервисных компаниях. Существуют следующие основные требования, которым должна подчиняться схема электроснабжения предприятия: - источники питания должны быть максимально приближены к потребителям электрической энергии; - число ступеней трансформации и распределения электрической энергии на каждом напряжении должно быть по возможности минимальным; - схемы электроснабжения и электрических соединений подстанций должны обеспечивать необходимую надежность электроснабжения и уровень резервирования; - распределение электроэнергии рекомендуется осуществлять по магистральным схемам питания. Радиальные схемы могут применяться при соответствующем обосновании; - схемы электроснабжения должны быть выполнены по блочному принципу с учетом технологической схемы предприятия. Питание электроприемников параллельных технологических линий следует осуществлять от разных секций шин подстанций, взаимосвязанные технологические агрегаты должны питаться от одной секции шин; - все элементы электрической сети должны находиться под нагрузкой. Резервирование предусматривается в самой схеме электроснабжения путем перераспределения отключенных нагрузок между оставшимися в работе элементами схемы. При этом используется перегрузочная способность электрооборудования и, в отдельных случаях, отключение неответственных потребителей. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано; - следует применять раздельную работу элементов системы электроснабжения: линий, секций шин, токопроводов, трансформаторов. В некоторых случаях, по согласованию с энергоснабжающей организацией, может быть допущена параллельная работа, напри мер, при питании ударных резкопеременных нагрузок, если автоматическое включение резервного питания не обеспечивает необходимое быстродействие восстановления питания с точки зрения самопуска электродвигателей. В схемах электроснабжения промышленных предприятий следует выделять схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. К схемам внешнего электроснабжения относят электрические сети, связывающие источники питания предприятия с пунктами приема электроэнергии. К схемам внутреннего электроснабжения относят электрические сети от пунктов приема электроэнергии до электроприемников высокого и низкого напряжения. Понятно, что схема электроснабжения предприятия всегда формируется на основании особенностей и нюансов, характерных именно для вашего объекта, однако общие требования к схеме, как правило, соблюдаются всегда. 2.2 Расчет электрических нагрузок объема и выбор трансформаторатора Потребители электрической энергии на предприятии – это бытовые и общепромышленные электрические приборы. Все потребители электрической энергии имеют следующую классификацию: а) в зависимости от рода потребляемого тока электроприемники могут быть : - постоянного тока; - переменного тока промышленной частоты; - переменного тока пониженной и повышенной частоты; б) в зависимости от режима работы электроприемники могут быть: - с длительным режимом работы (S1). Потребители электрической энергии, достигающие за время работы или включения установившегося значения температуры, соответствующей состоянию равновесия между отданным в окружающую среду и выделенным теплом; - с кратковременным режимом работы (S2). Потребители электрической энергии, не достигающие за время включения или работы установившейся температуры и остывающие за время отключения или паузы до температуры окружающей среды; - с повторно-кратковременным режимом работы (S3). Потребители электрической энергии, не достигающие за время включения или работы установившейся температуры и не остывающие за время остановки или паузы до температуры окружающей среды . Рассмотрим более подробно потребителей электроэнергии исследуемого объекта. Вентилятор представляет собой устройство, с помощью которого осуществляется перемещение газа, степень сжатия которого не менее 1,15 (или разность давлений на входе и выходе не превышает 15 кПа). Сварочный агрегат предназначен для осуществления сварочных работ различных металлоконструкций. С помощью сварочного трансформатора осуществляется преобразование сетевого напряжения (220 В, 380 В) в пониженное напряжение и преобразования тока до величины в тысячи ампер. Величина сварочного тока регулируется путем изменения индуктивного сопротивления или вторичного напряжения холостого хода трансформатора. Регулировка осуществляется за счет возможности секционирования количества витков, как в первичной, так и во вторичной обмотке. За счет этого обеспечивается возможность ступенчатого регулирования величины тока. Все сварочные трансформаторы имеют классификацию: - в зависимости от числа обслуживаемых рабочих мест; - в зависимости от количества фаз напряжения в сети (однофазные, трехфазные). - в зависимости от конструкции (с возможностью регулировки величины вторичного напряжения с помощью магнитного рассеяния, с возможностью регулировки величины вторичного напряжения с помощью переключения числа витков, с возможностью регулировки величины вторичного напряжения с помощью дросселя насыщения). Токарные станки предназначаются для обработки разнообразных поверхностей тел вращения из штучных или прутковых заготовок. Зубофрезерный станок предназначен для нарезания цилиндрических прямозубых, косозубых, а также червячных колес. Круглошлифовальные станки предназначаются для обдирочной и чистовой обработки деталей. С помощью заточного станка осуществляются заточка и переточка металлорежущих инструментов. Наиболее широкое распространение получили заточные станки, оснащенные абразивными шлифовальными кругами. Сверлильные станки — группа металлорежущих станков, которые предназначены для выполнения, как глухих, так и сквозных отверстий в сплошном материале. Плоскошлифовальный станок – металлорежущий станок для обработки поверхностей металлических деталей абразивом (периферией или торцом шлифовального круга). Механическая обработка древесины осуществляется с помощью деревообрабатывающих станков при помощи режущего инструмента, на которое оказывается некоторое давление. Из древесных заготовок с помощью деревообрабатывающих станков изготавливаются пиломатериалы, такие полуфабрикаты и заготовки как брус, брёвно, брусок, доска, стружка, шпон. Также возможно изготовление различных деталей и конструкций, которые являются составными частями мебели, вагонов, судов и т.д.), а также готовых изделий в виде одной детали ( паркет, перекрытия зданий, тара, лыжи, детали музыкальных инструментов, канцелярские принадлежности и др). Кран мостового типа – это кран, оснащенный грузозахватными устройствами, которые подвешиваются грузовой тележке или тали, которые, в свою очередь, могут перемещаться вдоль стальной конструкции (мосту). Мостовые краны могут быть как общего назначения, так и специального (оснащенные грейферами, магнитами, захватами для контейнеров) и металлургические. Для расчета электрических нагрузок применяется метод, основанный на определении максимальных (PM, QM, SM) расчетных нагрузок группы электроприемников. Pм = Км · Рсм где Pм – максимальная активная нагрузка, кВт; Qм – максимальная реактивная нагрузка, квар; Sм – максимальная полная нагрузка, кВт·А; Км – коэффициент максимума активной нагрузки; Км– коэффициент максимума реактивной нагрузки; – средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену, кВт; Qсм– средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену, квар. где Ки – коэффициент использования электроприемников, определяется на основании опыта эксплуатации; Рн – номинальная активная групповая мощность, приведенная к длительному режиму, без учета резервных электроприемников, кВт; tgφ – коэффициент реактивной мощности; KM = F(Kи · nэ ) может быть вычислен по формуле:  (2.3) (2.3)где nэ – эффективное число электроприемников; Ки.ср – средний коэффициент использования группы электроприемников; где Рсм.∑,Рн.∑ - суммы активных мощностей за смену и номинальных в группе электроприемников, кВт; nэ = F ( n,m,Kи.ср,Рн ) может быть определено по упрощенным вариантам, n – фактическое число электроприемников в группе; m – показатель силовой сборки в группе, где Рн.нб.Рн.нм ., –номинальные приведенные к длительному режиму активные мощности электроприемников наибольшего и наименьшего в группе, кВт. В соответствии с практикой проектирования принимается K'M=1,1 при nЭ≤10; K'M=1. Нагрузки распределяются по фазам с наибольшей равномерностью, и определяется величина равномерности (Н). где Рф.нб, Рф. нм – мощность наиболее загруженной фазы. При Н>15% и включении на фазное напряжение: Pv(3) = 3Pм.ф(1) (2.7) где Pv(3) – условная 3-фазная мощность приведенная, кВт; Рм.ф(1) – мощность наиболее загруженной фазы, кВт. При Н>15% и включении на линейное напряжение: Pv(3)= Pv(3) = 3Pм.ф(1)- для нескольких электроприемников. При Н≤15% расчет ведется как для 3-фазных нагрузок (сумма всех 1-фазных нагрузок). Расчет электроприемников ПКР производим после приведения к длительному режиму. Приближенно потери мощности в трансформаторе учитываются в соответствии с соотношениями; В случае подключения 1-фазных нагрузок на фазное напряжение, значение нагрузки каждой фазы рассчитывается как сумма всех нагрузок, которые подключены к этой фазе. На рисунке 2.1 изображена схемаподключения 1-фазных нагрузок на фазное напряжение. Результаты расчета электрических нагрузок для цехов представлены в таблице 2.1.     2.3 Расчет и выбор трансформатора Коэффициент мощности определяется с помощью следующего выражения: Величина коэффициента мощности говорит об экономической эффективности использования электроэнергии. При выборе компенсирующих устройств требуется знать: - величину расчетной реактивной мощности КУ; - тип компенсирующих устройств; - уровни напряжения КУ. Расчетную мощность КУ можно определить из соотношения: Qкр = а · Рм (tgφ – tgφк) (2.9) где Qкр - расчетная мощность КУ, квар; a =0,9 – коэффициент учитывающий повышение cosφ естественным способом; tgφ, tgφк – коэффициент реактивной мощности до и после компенсации. Исходя из опыта эксплуатации, компенсация реактивной мощности по производится до получения значений в диапазоне 0,92…0,95. Попытаемся поднять значение коэффициента мощности до 0,95, tgφ при этом равен 0,3287. Определяем расчетную мощность КУ: Qкр = 0,9 · 220,8 · (0,7355 – 0,3287) = 80,83квар. Исходя из этой расчетной мощности компенсирующего устройства, принимаем стандартную батарею косинусных конденсаторов КСК 1-80 со ступенчатым регулированием емкости. Определяем фактические значения tgφф и cosφф : tgφф = cosφф = 0,949 Составляем сводную ведомость нагрузок (таблица 2.2). Таблица 2.2 – Сводная ведомость нагрузок  Определяем расчетную мощность трансформатора с учетом потерь, рассчитанных в предыдущем пункте: Выбираем трансформатор типа ТМ400/10/0.4. Данный трансформатор имеет характеристики, приведенные в таблице 2.3 Таблица 2.3 – Характеристики трансформатора ТМ400/10/0.4  Блок-схема трансформатора приведена на соответствующем чертеже графической части. На крышке располагаются НН и ВН вводы. Баки ТМ трансформаторов имеют прямоугольную форму. Радиаторы используются с целью увеличения охлаждающей поверхности. Крышка бака оснащена краном (пробкой). Которая предназначена для залива масла. В нижней части бака установлена пробка, предназначенная для слива масла, а также кран (пробка) через которую берутся пробы и болт заземления. 2.4 Расчет и выбор компенсирующего устройства Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать: а) расчетную реактивную мощность КУ; б) тип компенсирующего устройства; В) напряжение КУ. Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения: Qк.р = αРм (tga– tgaк), (2.10) где α – коэффициент, учитывающий повышение cos естественным способом, принимается α = 0,9; tg, tga к – коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации. Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения cosaк = 0,92 ... 0,95. Задавшись cos aк из этого промежутка, определяют tgaк. Значения Рм,, tga выбираются по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости нагрузок». Задавшись типом КУ, зная Qк.р. и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности. Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или конденсаторы, предназначенные для этой цели. tgφф = tgφ – Qк.ст. /α Рм, где Q К.СТ. – стандартное значение мощности выбранного компенсирующего устройства КУ. По tg определяют cos. По tg aф определяется фактический коэффициентмощности cosaф: cosφф = cosa (arctgaф). Требуется: – рассчитать и выбрать компенсирующее устройство КУ; – выбрать трансформатор с учетом КУ; Решение: Определяется расчетная мощность КУ. Qк.р = α Рм(tgα – tgφк) = 0,9х393,6х(0,63 – 0,33) = 106,3 квар. Принимается cosaк = 0,95, тогда tgaк = 0,33. По таблице выбираются две конденсаторные установки 2 × УК 2-0,38-50 со ступенчатым регулированием по 25 квар, по одной на секцию. Определяются фактические значения tgφ и cosφ после компенсации реактивной мощности. Tg=0,63-(2х50)/(0,9х393,6)=0,35 cos =0.94 Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь. Sp= 0,7S = 0,7х 429,2 = 300,5 кВА ΔР = 0,02 S = 0,02х408,7 = 8,2 кВт ΔQ = 0,1 S = 0,1х408,7 = 40,9 квар S= (8,2+ 40,9)2= 41,7кВ А. Выбирается силовой трансформатор типа ТМ 400–10/0,4 кВ, мощностью 400 кВА с техническими параметрами: R = 5,6 мОм Х = 14,9 мОм Z = 15,9 мОм Pxx = 0,95 кВт P = 5,5 кВт u = 4,5 % Z1= 195 мОм i = 2,1 %. Определяется коэффициент загрузки трансформатора: K=S/2S=408.7/2х400=0,51 Ответ: выбрано 2хУК2-0,38-50; трансформаторы 2хТМ400-10/0,4 Для КТП-2х400-10/0,4. 2.5 Расчет и выбор линии энергоснабжения объекта, аппаратов защиты и распределительных устройств Для приема и распределения электроэнергии от цеховой применяют распределительное устройство, которое состоит из закрытых шкафов с встроенными в них аппаратами, защитными и вспомогательными устройствами. Шкафы РУ изготавливают на заводах, и с полностью готовым к работе оборудованием они поступают на место монтажа. Здесь шкафы устанавливают, соединяют сборные шины на стыках шкафов, подводят силовые и контрольные кабели. Внутрицеховое электроснабжение выполняется по радиально- магистральной системе. Для приема и распределения электроэнергии к группам потребителей трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 380В применяют силовые распределительные шкафы и пункты. Для цехов с нормальными условиями окружающей среды изготавливают шкафы серий ПР11 и ЩРн, с различными схемами исполнения по количеству зажимов на выводе. Силовые пункты и шкафы выбирают с учетом условий рабочей зоны, числа подключаемых приемников электроэнергии и их расчетному току, который не должен быть больше номинального тока пункта. Шкафы имеют на входе и выходе современные автоматические выключатели. Ко всем узлам потребителя подходят ранее приведённая серия шкафов. Шкафы серии ПР11 и ЩРн предназначены для распределения электроэнергии напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц. По климатическому исполнению УХЛ3. По виду установки выбираем - навесные (для установки на стенах, колоннах и других конструкциях). По степени защиты IP31 при закрытых дверях для данного вида установки. Автоматические выключатели (автоматы), не обладая недостатками предохранителей, обеспечивают быструю и надежную защиту проводов и кабелей сетей как от токов перегрузки, так и от токов короткого замыкания. Кроме того они используются для управления при нечастых включениях и отключениях. Таким образом автоматические выключатели совмещают в себе функции защиты и управления. Для выполнения защитных функций автоматы снабжаются либо только тепловыми, либо только электромагнитными расцепителями, либо комбинированными (тепловыми и электромагнитными). Тепловые расцепители осуществляют защиту от токов перегрузки, электромагнитные - от токов короткого замыкания. Действие тепловых расцепителей автоматов основано на использовании нагрева биметаллической пластинки, изготовленной из спая двух металлов с различными коэффициентами теплового расширения. В расцепители при токе, превышающем тот, на который они выбраны, одна из пластин нагревается больше, и вследствие большего её удлинения воздействует на отключающий пружинный механизм. В результате чего коммутирующее устройство аппарата размыкается. Тепловой расцепитель автомата не защищает питающую линию или асинхронный двигатель от токов короткого замыкания. Это объясняется тем, что тепловой расцепитель, обладая большой тепловой инерцией, не успевает нагреться за малое время существование токов КЗ. Электромагнитный расцепитель представляет собой электромагнит, который воздействует на отключающий пружинный механизм. Если ток в катушке превышает определенное, заранее установленное значение (ток трогания или ток срабатывания), то электромагнитный расцепитель отключает линию мгновенно. Настройку расцепителя на заданный ток срабатывания называют уставкой тока. Уставку тока на мгновенное срабатывание называют отсечкой. Электромагнитные расцепители не реагируют на токи перегрузки, если они меньше уставки срабатывания. В зависимости от наличия механизмов, регулирующих время срабатывания расцепителей, автоматы разделяются на неселективные с временем срабатывания 0,02..0,1с; селективные с регулируемой выдержкой времени и токоограничивающие с временем срабатывания не более 0,005с. По выбранной схеме электроснабжения цеха должна содержать три автоматических выключателя: по одному на выходе с каждого трансформатора и один межсекционный выключатель. Выключатели должны выбираться по полному расчетному току, т.к. в случае выхода из строя одного из трансформаторов каждый из оставшихся выключателей должен пропускать полный рабочий ток. В ЦТП будут использованы выключатели автоматические воздушные модернизированные (АВМ) с электромагнитными расцепителями. Все аппараты защиты являются модульными автоматическими выключателями серий ВА88-33, ВА47-100 и ВА47-29. Отличительной особенностью этой продукции является высокая надежность, заменяемость, компактность, простота при монтаже и наладке. Передачу электроэнергии от источника питания до приемного пункта промышленного предприятия осуществляют воздушными или кабельными линиями. Сечение проводов и жил кабелей выбирают по техническим и экономическим условиям. К техническим условиям относят выбор сечений по нагреву расчетным током, условиям механической прочности, нагреву от кратковременного выделения тепла током КЗ, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. Экономические условия выбора заключаются в определение сечений линий, приведенные затраты на сооружение которой будут минимальными. Выбор сечений по нагреву осуществляется по расчетному току. По справочным данным определяют ближайшее большее стандартное значение. Выбор сечения кабеля по механической прочности не производится, так как минимальное стандартное сечение удовлетворяет этому условию. Воздействие тока КЗ учитывается только при выборе сечения кабельных линий, защищаемых релейной защитой. Кабели, защищаемые плавкими токоограничивающими предохранителями, на термическую стойкость к токам КЗ не проверяют, так как время срабатывания предохранителя мало и выделившееся тепло не в состояние нагреть кабель до опасной температуры. Надёжная работа проводов и кабелей зависит от их правильного выбора по условиям внешней среды и току нагрузки. Провода и кабели в электроустановках предназначены для определённых способов прокладки, которые следует учитывать. Как правило, изолированные провода не прокладываются незащищёнными и должны прокладываться в трубах, лотках и коробах, под штукатуркой. Кабели в местах, где возможно их механическое повреждение, прокладываются в трубах. Это относится и к бронированным кабелям, потому что броня и герметичные оболочки могу повредиться при различных ударах, например, при задевании перемещаемым грузом. Следует также учитывать, что провода и кабели могут повредиться и в трубах от действия воды и агрессивных жидкостей, действующих на изоляцию. Вода, попавшая в трубы с проводами и кабелями с резиновой изоляцией, ухудшает состояние изоляции, что может привести к замыканию между проводами, жилами кабелей или их замыкание на металл трубы. Обычно выходят из строя провода с резиновой изоляцией в хлопчатобумажной оплётке. Для проводов предусматриваем скрытую прокладку в изоляционных трубах в полу. Диаметр труб D выбираем согласно справочным таблицам зависимости диаметра трубы от количества проводов и величины сечения. Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать: достаточную механическую прочность, прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур, необходимые уровни напряжений у источников света, срабатывание защитных аппаратов при КЗ. Достаточная механическая прочность проводников необходима, чтобы во время эксплуатации и монтажа не было чрезмерного провисания или обрывов проводов. Наименьшие допустимые сечения по механической прочности составляют: для медных проводов 1 мм2, алюминиевых 2,5 мм2. Осветительная сеть однофазная, следовательно нагрев проводников вызывается прохождением по ним тока IР.О.значение которого при равномерной нагрузке определяется по формуле: |