Курсовая работа по психологии. Курсовая работа Направление Педагогическое образование Направленность (профиль) Химия и биология

Скачать 320 Kb. Скачать 320 Kb.

|

1 2 2.1 Организация и методика исследования

3. Исследование проходило в несколько этапов: 1. Подготовительный этап: подобрали методики для диагностики особенностей мышления. 2. Основной этап: провели исследование. 3. Заключительный этап: проанализировали школьный журнал,обработали результаты, сформулировали вывод. Для изучения уровня сформированности операций сравнения у школьников мы использовали методику «Сравнение понятий» (Приложение 1) Для изучения особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций мы использовали методику «Изучение словесно-логического мышления». Данная методика разработана Э.Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р.Амтхауэра.10( Приложение 2) 2.2 Анализ результатов «Показатели развития словесно-логического мышления детей» Таблица 1

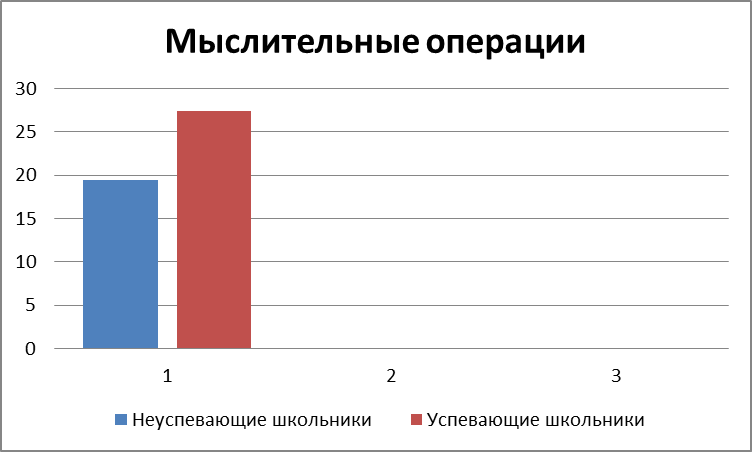

Рис 1. В исследовании приняло участие 14 школьников: 8 девочек и 6 мальчиков.Показатели развития словесно-логического мышления. Как видно из таблицы и диаграммы, показатели мышления отличаются . Если сравнивать результаты диагностики с максимальными баллами по данному тесту, то можно сделать вывод о том, что результаты успевающих и неуспевающих школьников не выходят за пределы среднего уровня развития операций мышления. Но успевающие дети показали выше результаты как по отдельным субтестам, так и по всему тесту в целом, что говорит о том, что у них уровни развития мыслительных операций сравнения и обобщения выше, чем у слабоуспевающих школьников. Если анализировать индивидуальные данные по субтестам, то затруднения при ответах на отдельные вопросы говорят о слабом владении данными логическими операциями. Данные затруднения наиболее часто встречаются именно у слабоуспевающих школьников. Это говорит о том, что у них уровни развития мыслительных операций сравнения и обобщения ниже, чем у хорошо успевающих младших школьников.  Рис.3 «Сравнение особенностей мышления успевающих и неуспевающих школьников» Таким образом, в классе преобладает средний уровень развития мыслительных операций сравнения и обобщения. «Показатели развития сравнения у школьников» Таблица 2

Рис.2 Рис.2 «Показатели развития сравнения у школьников» Если сравнивать результаты диагностики в количественных показателях, то можно сделать вывод о том, что у хорошо успевающих младших школьников отмечается более высокий уровень развития операции сравнения. слабоуспевающие дети и черт различия, и черт сходства выделяют меньше (19,5 балла), чем хорошо успевающие дети (27,4 балла).У слабоуспевающих младших школьников отмечается средний уровень развития операции сравнения. Если анализировать результаты обеих групп, то можно сделать вывод о том, что в обеих группах учащиеся в большем количестве называли черты различия, чем сходства. Как в экспериментальной группе, так и в контрольной учащиеся называли больше черт различия (7; 12 балла), чем сходства (12,5; 15,4 балла). То есть операции различения у детей формируются раньше, чем операции обобщения Результаты методики «Сравнение понятий» подтверждают, что у слабоуспевающих младших школьников развитие операции сравнения (19,5 балла) ниже, чем у хорошо успевающих (27,4 балла). Это объясняется тем, что за операцией различения стоит наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Т.е. операции различения формируются раньше, чем операции обобщения, что свидетельствует о переходе от наглядных форм мышления к словесно-логическому обобщению. Хотя у младших школьников возникает операция обобщения, которая принимает форму выделения общих признаков, но очень часто за ней кроется ещё наглядное сравнение или введение предметов в общую наглядную ситуацию. Выводы: В результате проведённого нами исследования можно сделать ряд выводов. 1.Уровни развития мыслительных операций (сравнение и обобщение) слабоуспевающих и хорошо успевающих детей не выходят за пределы среднего уровня развития. 2.Однако при этом средний уровень развития сравнения у слабоуспевающих детей (12,5 балла) намного ниже среднего уровня развития сравнения у хорошо успевающих детей (19,6 балла). 3.У учащихся с низкой успеваемостью средний уровень обобщения (11,5 балла) ниже, чем у хорошо успевающих младших школьников (19,9 балла). 4.Результаты методики «Сравнение понятий» подтверждают, что у слабоуспевающих младших школьников развитие операции сравнения (19,5 балла) ниже, чем у хорошо успевающих (27,4 балла). 5.Как в экспериментальной группе, так и в контрольной учащиеся называли больше черт различия (7; 12 балла), чем сходства (12,5; 15,4 балла). То есть операции различения у детей формируются раньше, чем операции обобщения. 6.Однако слабоуспевающие дети и черт различия, и черт сходства выделяют меньше (19,5 балла), чем хорошо успевающие дети (27,4 балла). 7.Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: мышлeниe ycпeвaющиx шкoльникoв нaибoлee paзвитo, чeм мышлeниe нeycпeвaющиx шкoльникoв. Для мышления неуспевающих младших школьников характерны следующие особенности: – затруднения при дифференциации признаков предметов и явлений (мыслительный анализ); – трудности при определении существенных и несущественных признаков, а также нахождении общего и различного в предметах и явлениях (сравнение); – недостаточный уровень развития такой мыслительной операции как обобщение. Заключение: Мышление – это познавательный процесс, обобщенно и опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. Мышление включает такие операции как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация. К формам мышления относятся понятие, суждение и умозаключение, но основной формой выступает понятие. Основные виды мышления – это теоретическое (понятийное, словесно – логическое, образное) и практическое (наглядно – образное, наглядно – действенное, словесно – логическое). Младший школьный возраст является сензитивным для развития мышления. Именно в этот период происходят существенные изменения в мыслительной деятельности ребёнка, что связано с переходом на новую ступень развития – школьную. Ребёнок приобретает новый социальный статус – статус школьника. Меняется его сфера деятельности. Но развитие мышления, совершенствование умственных операций, способности рассуждать прямым образом зависят от методов обучения. Формировать у школьников способность к активному и самостоятельному мышлению – важнейшая задача учителя. В практической части работы перед нами стояла задача провести эмпирическое исследование таких особенностей мышления слабоуспевающих младших школьников как сравнение и обобщение. Все дети были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. Исследование проходило в несколько этапов. Анализ результатов говорит о том, что показатели мышления отличаются у слабоуспевающих и хорошо успевающих детей. Результаты обеих групп не выходят за пределы среднего уровня развития операций мышления. Но хорошо успевающие дети показали выше результаты, что говорит о том, что у них уровень развития мыслительных операций сравнения и обобщения выше, чем у слабоуспевающих школьников. Таким образом, в практической части работы были изучены особенности мыслительных процессов (на примере сравнения и обобщения) у слабоуспевающих младших школьников. В результате проведённого исследования были выделены характерные особенности мыслительных операций слабоуспевающих младших школьников: эти дети сталкиваются с трудностями при выделении признаков, а также при нахождении общего и различного в предметах и явлениях (сравнение); также у них недостаточно развито обобщение. Наша гипотеза подтвердилась. Список используемой литературы: 1. Возрастная психология : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Психология" / Т. П. Авдулова [и др.] ; ред. Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия , 2011. - 330 с.

Приложения 3.1Приложение №1 Методика «Сравнение понятий» Цель: исследование логического мышления, процессов анализа, синтеза и обобщения. Материалы и оборудование: тестовый бланк с 22 парами понятий для сравнения: 1. утро – вечер 2. корова – лошадь 3. лётчик – танкист 4. река – птица 5. дождь – снег 6. маленькая девочка – большая кукла 7. обман – ошибка 8. волк – луна 9. ботинок – карандаш 10. золото – серебро 11. молоко – вода 12. сани – телега 13. очки – деньги 14. озеро – река 15. поезд – самолёт 16. стакан – петух 17. ось – оса 18. яблоко – вишня 19. лыжи – коньки 20. красный – зелёный 21. ворона – воробей 22. ветер – соль Процедура исследования: Испытуемым предлагают бланк, в котором 15 пар относятся к одному семантическому полю, а 7 – к разным. То есть эти понятия являются «несравнимыми» («река-птица», «волк-луна», «ветер-соль», «очки-деньги» и др.), Испытуемому об этом не сообщают. Он сам должен это понять. Дается следующая инструкция: Инструкция: «Сравните эти понятия. Выделите общие признаки в каждой паре». Обработка и анализ результатов: Норма соответствует 10-15 баллам. Максимальный балл – 15. Ключ: 1. часть (время) суток 2. домашние (сельскохозяйственные) животные 3. военная профессия (управление военной техникой) 5. атмосферные осадки 6. внешнее сходство, аналогия, размер, игра 7. причинно – следственное искажение действительности 10. драгоценные металлы 11. жидкость для питья 12. сельский (гужевой) транспорт 14. естественные водоёмы 15. транспорт 18. плоды фруктовых деревьев 19. спортивный зимний инвентарь (зимние виды спорта) 20. цвет 21. птицы Если легко сравниваются несравнимые понятия, и испытуемый настаивает а своем решении, то это явный признак предполагать психическое заболевание 3.1 Приложение №2 Методика «Исследование словесно-логического мышления» (Э.Ф. Замбацявичене). Методика исследования сконструирована на основе некоторых методик теста структуры интеллекта по Р. Амтхауэру. Для младших школьников было разработано 4 субтеста, включающих в себя 40 вербальных заданий, подобранных с учетом программного материала начальных классов. Характер предъявления – возможно групповое, возможно индивидуальное предъявление. Процедура проведения, регистрация, и анализ результатов. Тест состоит из 4х субтестов, включающих в себя 40 вербальных заданий (по 10 заданий в каждом), подобранных с учетом программного материала начальных классов. В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемых дифференцировать существенные признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По результатам выполнения некоторых задач субтеста можно судить о запасе знаний испытуемого. Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант исключения "пятого лишнего". Данные, полученные при исследовании этой методикой, позволяют судить о владении операциями обобщения и отвлечения, о способности испытуемого выделять существенные признаки предметов или явлений. Третий субтест - задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения испытуемому необходимо уметь установить логические связи и отношения между понятиями. Четвертый субтест направлен на выявление умения обобщать (испытуемый должен назвать понятие, объединяющее два слова, входящих в каждое задание субтеста). Каждому заданию присваивается определенная оценка в баллах, отражающая степень его сложности. Общий результат по каждому субтесту определяется путем суммирования баллов по всем 10 заданиям. Перед предъявлением контрольных десяти заданий каждого субтеста необходимо дать несколько тренировочных, для того чтобы ввести детей в задачу, помочь уяснить суть предстоящей интеллектуальной работы. Во время выполнения контрольных заданий текст может зачитывать как психолог, так и дети могут читать про себя. Возможно комбинированное предъявление задания – сначала психолог читает вслух задание, затем дети повторно про себя. Обычно третий субтест взывает наибольшие сложности, поэтому стоит пояснить инструкцию к нему на разнообразных тренировочных заданиях. Каждому заданию присваивается определенная оценка в баллах, отражающая степень его сложности. Общий результат по каждому субтесту определяется путем суммирования баллов по всем 10 заданиям. В первых трех субтестах правильные ответы выделены курсивом, а в 4 субтесте даны в скобках. Инструкции ко всем субтестам. I субтест "Какое слово из всех, что я назову, подходит больше всего? Правильный ответ подчеркните".

Инструкция испытуемому: "Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем остальным. Послушай внимательно, какое слово лишнее и почему? Правильный ответ подчеркните".

III субтест Инструкция испытуемому: "К слову "птица" подходит слово "гнездо ", скажи, какое слово подходит к слову "собака " так же, как к слову "птица" подходит слово "гнездо". Почему? Теперь надо подобрать пару к другим словам. Какое слово подходит к слову "роза" так же, как к слову "огурец" подходит слово "овощ". Выбери из тех, что я тебе назову. Итак, огурец - овощ, а роза - ... Правильный ответ подчеркните ".

IV субтест Инструкция испытуемому: "Каким общим словом можно назвать ... ? Правильный ответ запишите".

Обработка результатов. Оценка в баллах по каждому заданию получается путем суммирования всех правильных ответов по данному субтесту. Максимальное количество баллов, которое может получить школьник за выполнение I-II субтестов - по 26 баллов, III - 23 балла, IV - 25 баллов. Таким образом, общая максимальная оценка по всем 4 субтестам составляет 100 баллов    1 Рубинштейн С.Л. «Основы общей психологии.» – СПб.: Питер, 1998. – 688 с. 2 Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 280 с. 3 Психологические проблемы неуспеваемости школьников / Под ред. Н.А. Менчинской. – М.: «Педагогика», 1971. – 272 с. 4 Вопросы предупреждения неуспеваемости школьников. Сб. статей./ Под ред. Ю.К. Бабанского. – Ростов-на-Дону, 1972. – 224 с. 5 Монина Г.Б., Тренинг взаимодействия с неуспевающими учениками. – СПб.: Изд-во «Речь», 2005. – 200 с. 6 Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми / В.Г. Маралов, И.А. Бучилова, Е.Ю. Клепцова и др. / Под ред. В.Г. Маралова. – М.: Академический проект: Парадигма, 2005. – 288 с. 7 Бударный, А.А. Пути и методы предупреждения и преодоления неуспеваемости и второгодничества. Автореферат. Канд. Дис. [Текст] / А.А. Бударный. - М.: Просвещение, 2005. - 521 с. 8 Блонский, П.П. Школьная успеваемость [Текст] /П.П. Блонский. - М.: Просвещение, 2001. - 423 с. 9 Калмыкова, Э.И. Проблемы преодоления неуспеваемости глазами психолога [Текст] /Э.И. Калмыкова. - М.: Знание, 1982. - 338 с. 10 Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе – 2-е изд. – М.: Генезис, 2001. – 352 с. 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||