Курсовая работа по дисциплине Общая экономическая теория

Скачать 128.83 Kb. Скачать 128.83 Kb.

|

|

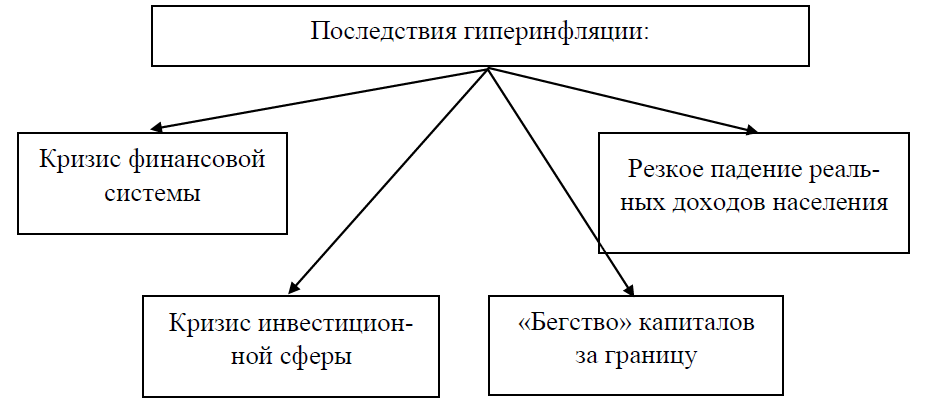

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КубГУ») Кафедра теоретической экономики КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Общая экономическая теория» ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РФ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РФРаботу выполнила ________________________________К.Ю. Артамонова (подпись, дата) Направление подготовки 38.03.01 Экономика курс 1 Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций Научный руководитель канд. экон. наук, доцент _______________________________ Е.В. Бочкова (подпись, дата) Нормоконтролер канд. экон. наук, доцент _______________________________Е.В. Бочкова (подпись, дата) Краснодар 2020 СодержаниеВведение 3 1 Теоретические основы исследования инфляции 6 1.1Понятие, виды инфляции и причины её возникновения 6 В мире практически нет стран, где в XX в. не было бы периода высокой инфляции, одного из самых тяжелых заболеваний рынка. Термин «инфляция» означает устойчивый рост цен, т.е. на одну и ту же сумму денег со временем люди могут купить меньше товаров и услуг, чем прежде. При высокой инфляции деньги обесцениваются, реальные доходы людей сокращаются, становится невыгодно делать сбережения. Это приводит к желанию продать свои деньги как можно быстрее и прибыльнее, другими словами, конвертировать их в товары, недвижимость или иностранную валюту. Более того вместе с инфляцией растут и инфляционные ожидания. Получается замкнутый круг, чем выше цены, тем сильнее мы их боимся, соответственно, чем больше мы боимся инфляции, тем быстрее растут цены. 6 Таким образом, можно сделать вывод, что трактовка понятия «инфляция» видоизменялась с развитием в обществе экономических отношений. Как мы видим, первоначально под инфляцией понимался избыток бумажных платежных средств относительно золотого запаса, а в настоящее время – переполнение каналов денежного обращения по сравнению с товарной массой. Однако и в прошлое, и в настоящее время инфляция представлена долговременным процессом роста общего уровня цен, который оказывает определенное влияние как на экономическую, так и на политическую и социальную жизнь общества. 8 1.2Последствия инфляции и антиинфляционная политика 9 2 Анализ инфляции в Российской Федерации 13 2.1Социально-экономические последствия инфляции в России 13 2.2 Комплекс антиинфляционных мер правительства РФ и их результаты 17 Заключение 21 Список использованных источников 23 ВведениеВ настоящее время в России инфляция является одним из наиболее заметных и тяжелых по своим социально-экономическим последствиям явлением. Для того чтобы разработать эффективную программу оздоровления экономики, необходимо иметь четкую концепцию инфляции. Во-первых, она должна базироваться на отношении к инфляции как к макроэкономической категории, которая присуща рыночному хозяйству; во-вторых, очень важно учитывать специфику характера рыночной экономики. Инфляция как экономическое явление препятствует долгосрочному экономическому росту. В связи с этим, одной из задач российской экономической политики должно стать снижение темпов роста потребительских цен. В свою очередь, для того чтобы справиться с данной задачей, необходимо понимать, чем вызваны высокие темпы инфляции. Вышеуказанная задача государства свидетельствует об актуальноститемыработы, это предопределяет необходимость проведения комплексного исследования теоретических и практических аспектов в области сути и причин возникновения инфляции, необходимости проведения антиинфляционной политики. Целью данной работы является исследование инфляции, ее особенностей в российской экономике, а также обоснование необходимости совершенствования антиинфляционного регулирования в стране. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: − определить понятие и сущность инфляции; рассмотреть причины и социально –экономические последствия инфляции; раскрыть сущность антиинфляционной политики государства; определить основные направления совершенствования антиинфляционной политики. Объектом исследования является инфляция как фактор, нарушающий равновесие экономики, и антиинфляционная политика в РФ Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе инфляции, при формировании и реализации антиинфляционной политики. Степень разработанности проблемы. В исследовании теории инфляции накоплены обширные знания. Несмотря на то, что сам термин появился только во второй половине XIX века, задолго до этого было написано большое количество научных работ, содержащих основы исследования данной темы. К числу наиболее известных относятся труды Д. Юма, Д. Рикардо, К. Маркса, объясняющих процессы обесценивания денег. По проблемам инфляции опубликовано большое количество работ как отечественными, так и зарубежными авторами. В зарубежной литературе вопросы, связанные с развитием инфляции, отражены в трудах трудах С. Брю, С. Вэйнтрауба, X. Джонсона, Р. Дорнбуша, Ф. Кейгана, Э. Клаасена, Ф. Ларрена, А. Лейонхуфвуда, Л. Мизеса, Г. Минса, Н. Мэнкью, Дж. Сакса, А. Свобода, А. Хайнса, Э. Хансена, Р. Харрода, П. Хейне, Дж. Хеубеса, Р. Шмалензи, К. Шульца, Й. Шумпетера и др. Теоретико –методологические подходы к исследованию инфляции как экономической категории предлагались в работах целого ряда экономистов: Дж. Кейнса, Д. Макмантана, К. Макконела, У. Нордхауса, А. Пигу, П. Саму-эль –сона, У. Филлипса, И. Фишера, М. Фридмена и др. Методологическая база данной работы основана на общенаучных и специальных методах научного познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, конкретизация и абстрагирование, метод исторической и логической оценки экономических явлений. Информационно-эмпирическая база исследования основана на трудах и работах отечественных авторов по исследуемой и смежной проблемам в области экономической теории, материалах периодических изданий, законодательных актах, нормативно-правовых документах. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. В первой главе рассмотрены теоретические вопросы, связанные с изучением сущности инфляции, а также рассмотрены ее виды и социально-экономические последствия. Во второй главе рассмотрены основные способы измерения и причины инфляции, антиинфляционная политика в России. В заключении предложены направления развития антиинфляционной политики государства. Теоретические основы исследования инфляции Понятие, виды инфляции и причины её возникновения Инфляция как экономическое явление, связанное с обесценением денег, известна давно. Впервые термин «инфляция» (от лат. Inflation – вздутие) стали употреблять в Северной Америке в период Гражданской войны 1861 –1865 гг. и первоначально означало избыток бумажных денег и в связи с этим их обесценение. На тот момент суть инфляции сводилась к чрезмерному увеличению массы бумажных денег, которая находилась в обращении, по сравнению с реальным предложением товаров и услуг [1]. Однако это экономическое явление проявилось и раньше.Так, например, во Франции в XVI в. при введении бумажных денег Джоном Ло. Он назван экономистами «отцом инфляции». Джон Ло смог перевернуть всю мировую экономику, заменив на бумажные банкноты полновесные золотые и серебряные монеты. Тогда инфляция проявлялась в переполнении каналов денежного обращения бумажными знаками, покупательная способность которых снижалась. В мире практически нет стран, где в XX в. не было бы периода высокой инфляции, одного из самых тяжелых заболеваний рынка. Термин «инфляция» означает устойчивый рост цен, т.е. на одну и ту же сумму денег со временем люди могут купить меньше товаров и услуг, чем прежде. При высокой инфляции деньги обесцениваются, реальные доходы людей сокращаются, становится невыгодно делать сбережения. Это приводит к желанию продать свои деньги как можно быстрее и прибыльнее, другими словами, конвертировать их в товары, недвижимость или иностранную валюту. Более того вместе с инфляцией растут и инфляционные ожидания. Получается замкнутый круг, чем выше цены, тем сильнее мы их боимся, соответственно, чем больше мы боимся инфляции, тем быстрее растут цены. Инфляция становилась огромной проблемой для государства особенно во время войны и в послевоенный период. Более того, стабилизация финансовой системы и сбалансированный государственный бюджет после Первой мировой войны и до начала Великой депрессии 1930 –х гг. стали важнейшими задачами центральных банков и правительств. Великая депрессия переключила внимание государства на поддержание полной занятости. Решение данного вопроса оставался приоритетной целью в США вплоть до периода 1970-80 –х гг. однако на первый план с 1970-х гг. вновь вышла борьба с инфляцией как одна из экономических задач государства. Для России инфляция стала одной из центральных проблем в ходе социально-экономических преобразований. В начале 90-х гг. XX в. катастрофический рост цен наблюдался по всем группам товаров, отражая развал потребительского рынка. Произошел обвальный спад промышленного производства. Некоторая стабилизация ситуации, наметившаяся к 1995 г., была нарушена кризисом 1998 г., когда прожиточный минимум в денежном выражении возрос вдвое. Очередной виток цен в 2001-начале 2002 г. показывает, что проблема инфляции остается одной из самых актуальных в российской экономике. Поэтому вопрос о разработке эффективных методов борьбы с постоянным ростом цен стоит очень остро. Западные представления о причинах инфляции и способах ее преодоления не всегда адекватны применительно к российской действительности, ибо здесь корни инфляции лежат в существовавшей ранее административно-командной системе хозяйствования. В настоящее время под инфляцией понимают устойчивое повышение общего уровня цен. Данное экономическое явление характеризуется переполнением каналов денежного обращения по сравнению с товарной массой. Это приводит к долгосрочному росту товарных цен и обесценение денежной единицы [1]. Инфляция предстает в виде таких долговременных процессов как: 1) рост общего уровня цен; 2) устойчивое обесценение денег; 3) систематическое снижение покупательной способности. Данные процессы раскрывают суть инфляции как экономического явления. Необходимо отличать от инфляции как процесса инфляционный шок. Под данным явлением понимается однократное повышение уровня цен, которое может стать неким толчком для развертывания или ускорения процесса инфляции. При этом экономика может абсорбировать инфляционные шок, что, в свою очередь, может предотвратить усиление инфляции. В противоположность инфляции существует понятие дефляции (от лат. Deflatio – сдувание). Она представляет собой общее падение цен и издержек. Замедление средних темпов роста цен называется дезинфляцией. Также в экономической литературе используется термин стагфляция, который означает сочетание инфляционного роста цен с застоем в производстве [1]. Характеризуя инфляцию, экономисты подчеркивают тот факт, что данный процесс может сопровождаться стабилизацией цен на те или иные отдельные товары и услуги и даже их стабилизацией [6]. Пример: по данным Росстата, при повышении общего уровня цен в июле 2015 г. по сравнению с июнем того же года подешевели некоторые продукты на 0,8%. Например, на плодоовощную продукцию цены снизились на 4,2%, в том числе на такие продукты как белокочанная капуста – 20,9%, огурцы – 31%, помидоры – 25,5% [10]. Таким образом, можно сделать вывод, что трактовка понятия «инфляция» видоизменялась с развитием в обществе экономических отношений. Как мы видим, первоначально под инфляцией понимался избыток бумажных платежных средств относительно золотого запаса, а в настоящее время – переполнение каналов денежного обращения по сравнению с товарной массой. Однако и в прошлое, и в настоящее время инфляция представлена долговременным процессом роста общего уровня цен, который оказывает определенное влияние как на экономическую, так и на политическую и социальную жизнь общества. Последствия инфляции и антиинфляционная политика Галопирующая инфляция дезорганизует хозяйство, наносит ущерб как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу, прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. Инфляция затрудняет проведение эффективной макроэкономической политики. К тому же, неравномерный рост цен усиливает диспропорции между отраслями экономики, искажает структуру потребительского спроса. Цена перестает выполнять свою главную функцию в рыночном хозяйстве – быть объективным информационным сигналом. Инфляция активизирует бегство от денег к товарам, превращая этот процесс в лавинообразный, обостряет товарный голод, подрывает стимулы к денежному накоплению, нарушает функционирование денежно-кредитной системы, возрождает бартер. Высокие темпы роста общего уровня цен негативно сказываются и на фискальной системе – обесцениваются поступления от налогообложения. В условиях инфляции сбережения населения обесцениваются, потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредиты. Интернационализация производства облегчает переброс инфляции из страны в страну, осложняя международные валютные и кредитные отношения. Инфляция имеет и социальные последствия, она ведет к перераспределению национального дохода, является как бы сверх налогом на население, что обусловливает отставание темпов роста номинальной, а также реальной заработной платы от резко возрастающих цен на товары и услуги. Ущерб от инфляции терпят все категории наемных работников, лица свободных профессий, пенсионеры, рантье, и их доходы либо падают, либо растут темпами ниже уровня инфляции. Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают правительства разных стран учитывать это явление в своей экономической политике. При этом в первую очередь экономисты пытаются найти ответ на такой важный вопрос – ликвидировать инфляцию путем радикальных мер или адаптировался к ней. Эта проблема в разных странах решается с учетом их специфики. В антиинфляционной политике государств можно выделить два подхода. Первый подход (его разрабатывают представители современного кейнсианства) предусматривает активную бюджетную политику – маневрирование государственными расходами и налогами в целях воздействия на платёжеспособный спрос. При инфляционном, избыточном спросе государство ограничивает свои расходы и повышает налоги. В результате сокращается спрос, снижаются темпы инфляции. Однако одновременно ограничивается и рост производства, что может привести к застою и даже кризисным явлениям в экономике, к увеличению безработицы. Такова для общества цена сдерживания инфляции. Бюджетная политика проводится и для расширения спроса в условиях спада. Если спрос недостаточен, осуществляются программы государственных капиталовложений и других расходов, понижаются налоги. Низкие налоги устанавливаются, прежде всего, для людей со средними и невысокими доходами, которые обычно быстро используют (тратят) свои доходы. Считается, что таким образом расширяется спрос на потребительские товары и услуги. Однако стимулирование спроса бюджетными средствами может и усиливать инфляцию. Кроме того, большие бюджетные дефициты ограничивают возможности правительства по маневрированию налогами и расходами. Второй подход рекомендуется экономистами неоклассического направления, выдвигающими на первый план денежно-кредитное регулирование, косвенно и гибко воздействующее на экономическую ситуацию. Этот вид регулирования проводится Центральным банком (формально неподконтрольным правительству), который изменяет количество денег в обращении и ставки ссудного процента, воздействуя таким образом на экономику страны. Экономисты неоклассического направления считают, что государство должно проводить дефляционные мероприятия для ограничения платежеспособного спроса, поскольку стимулирование экономического роста и искусственное поддержание занятости путем снижения естественного уровня безработицы ведет к потере контроля над инфляцией. Современная рыночная экономика инфляционная по своему характеру, поскольку в ней невозможно устранить все причины инфляции (бюджетный дефицит, монополии, диспропорции в народном хозяйстве, инфляционные ожидания населения и предпринимателей, переброс инфляции по внешнеэкономическим каналам и др.). В связи с этим очевидно, что полная ликвидация инфляции невозможна. Поэтому многие государства ставят перед собой такие цели: как сделать ее умеренной, контролируемой и не допустить ее разрушительного размера. Большой опыт проведения антиинфляционных мероприятий в западных странах показывает целесообразность сочетания долговременных и краткосрочных мер. Схематично комплекс мер антиинфляционной политики может быть представлен следующим образом: – во-первых, долговременные меры включают в себя погашение инфляционных ожиданий населения, которые (ожидания) нагнетают текущий спрос. Для этого правительство должно проводить четкую последовательную антиинфляционную политику и завоёвывать таким образом доверие населения. С этой целью государству следует стимулировать производство, принять антимонопольные меры, произвести либерализацию цен, ослабить административный таможенный контроль, способствовать эффективному функционированию рынка, что повлияет на изменение потребительской психологии; – во-вторых, принять меры по сокращению бюджетного дефицита, поскольку его финансирование посредством займов Центрального банка ведет к инфляции. Это достигается за счет повышения налогов и снижения расходов государства; – в-третьих, осуществлять мероприятия в денежном обращении путем установления жестких лимитов на ежегодный прирост денежной массы, что позволит контролировать уровень инфляции; – в-четвертых, ослабить влияние внешних факторов. В частности, задача состоит в уменьшении инфляционного воздействия на экономику переливов иностранного капитала в виде краткосрочных кредитов и займов правительства за рубежом для финансирования бюджетного дефицита. Краткосрочная политика направлена на временное снижение уровня инфляции. Здесь успешный результат возможен в случае, если совокупное предложение расширяется без увеличения совокупного спроса. В этих целях государство предоставляет льготы предприятиям, выпускающим дополнительно к основному производству побочные товары и услуги. Государство может продать часть своей собственности и таким образом увеличить поступления в государственный бюджет и облегчить решение проблемы его дефицита, а также понизить инфляционный спрос за счет продажи большого количества акций новых частных предприятий. Содействует росту предложения и увеличение импорта потребительских товаров. Определенное воздействие на темпы инфляции оказывает уменьшение текущего спроса при неизменном предложении. Это может быть достигнуто за счет повышения процентных ставок по вкладам, стимулирующим более высокую норму сбережения. Анализ инфляции в Российской Федерации Социально-экономические последствия инфляции в России Инфляция может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на социально-экономические процессы. К положительным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты. 1 Инфляция оказывает стимулирующее влияние на товарооборот, так ожидание роста цен в будущем побуждает потребителей приобретать товары сегодня. 2 Инфляция служит фактором «естественного отбора» экономической эволюции. В условиях инфляционного развития экономики разоряются слабые предприятия. Таким образом, в национальной экономике остаются функционировать только самые сильные и эффективные предприятия. При этом инфляция может способствовать росту конкурентоспособности отечественных товаров. 3 В экономике с неполной занятостью умеренная инфляция, незначительно сокращая реальные доходы населения, заставляет его больше и лучше работать. 4 Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, причем в выигрыше оказываются заемщики. Получив долгосрочную ссуду под фиксированные проценты, заемщик должен будет вернуть лишь часть ее, так как реальная покупательная способность денег уменьшится из-за инфляции. 5 При инфляции выигрывают должники, покупатели, импортеры, работники реального сектора. К отрицательным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты: 1 Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) обесцениваются. Так, от непредвиденной инфляции теряют доходы держатели сбережений на расчетном счете (деньги обесцениваются, и сбережения уменьшаются). 2 Обесцениваются ценные бумаги. 3 Резко обостряются проблемы эмиссии денег. 4 Происходит стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов, в результате которого при инфляции проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, работники бюджетных предприятий. Так, кредиторы (лица, выдавшие кредит), через некоторое время ожидают возвращения кредита деньгами, которые потеряли свою покупательную способность. 5 Снижается экономическое благосостояние тех, кто хранит денежные накопления в банках, если обычный банковский процент ниже уровня инфляции. 6 Рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной единицы. 7 Искажаются все основные экономические показатели, такие как ВВП, рентабельность, процент и т.п. 8 Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. Например, при гиперинфляции останавливаются производства и сокращается объем продаж товаров, продукции, работ и услуг, что, в свою очередь, приводит к снижению реального объема национального производства, увеличению безработицы, закрытию предприятий и банкротству. Все виды инфляции имеют сложные, разнообразные и весьма значительные экономические и социальные последствия для всех хозяйственных субъектов. Для экономики неприемлема высокая и нестабильная инфляция. Это связано с тем, что становится невозможно обеспечивать высокую долгосрочную динамику экономических процессов. Высокая и при этом скачкообразная инфляция не позволяет снизить уровень процентных ставок коммерческих банков. Также инфляция может привести к потере ценовой конкурентоспособности государства. Наиболее важным непосредственным следствием инфляции является снижение покупательной способности денег, измеряемой количеством товаров и услуг, которое можно купить на одну денежную единицу. Реальные доходы рассчитываются по формуле. Реальный доход =  (1) (1)Снижение покупательной способности денег является своеобразным инфляционным налогом, который платят в процессе инфляции держатели наличных денег. Доход, получаемый государством от печатания денег, получил название «сеньораж». Снижение покупательной способности может происходить как при ожидаемой, так и при непредвиденной инфляции. Однако к ожидаемой инфляции можно подготовиться и уменьшить потери. Например, профсоюзы учитывают ожидаемую инфляцию при заключении тарифных соглашений, а кредиторы могут скорректировать номинальную ставку процента [10]. Так, корректировка номинальной процентной ставки осуществляется по формуле Фишера. Если годовой темп инфляции невысок, т.е. менее 10%, то применяется следующая формула: i = r + 𝜋в (2) где 𝜋 – темп инфляции; 𝑖 – номинальное значение процентной ставки; 𝑟 – реальное значение процентной ставки. Несмотря на возможность приспособиться к ожидаемой инфляции, достаточно трудно избежать тех затрат, которые связаны с дополнительными неудобствами, а также затратами времени и материальных средств. Таковыми могут являться, например, необходимость чаще ходить в банк, для того чтобы снимать наличные средства со счета (издержки «стоптанных башмаков»), продавцам приходиться менять ценники, перепечатывать каталоги (издержки «меню»). Поскольку фирмы не в состоянии слишком часто изменять цены, искажается роль ценового механизма, т.е. ресурсы направляются в те отрасли, где цены растут быстрее. В результате нерационального перераспределения ресурсов неизбежно снижается эффективность экономики. Особенно разрушительные последствия гиперинфляции, представленные на рисунке 1.  Рисунок 1 – Последствия гиперинфляции [24] Непредвиденная инфляция неизбежно ведет к росту социальной напряженности. От нее в первую очередь страдают получатели фиксированных доходов (наемные работники, получающие фиксированную заработную плату, пенсионеры), а также держатели денежной наличности и лица, имеющие банковские вклады. Происходит перераспределение доходов: между работающими и получателями трансфертных выплат, между трудом и капиталом, между должниками и кредиторами. На основе вышеуказанных в первой главе проанализированных теоретических аспектов инфляции можно перейти к исследованию современного состояния в инфляции. Комплекс антиинфляционных мер правительства РФ и их результаты Инфляция – это одна из самых важных макроэкономических проблем, поэтому бороться с ней можно только с поддержкой государства. Совокупность инструментов антиинфляционного регулирования экономики государства является антиинфляционной политикой государства. Антиинфляционные меры могут применяться только к открытой инфляции. Скрытая инфляция должна сначала превратиться в открытую инфляцию, и только тогда могут быть приняты меры для борьбы с ней. Инфляция является постоянным спутником рыночной экономики и не может быть устранена раз и навсегда. Несмотря на это, с помощью антиинфляционных мер многие социально-экономические последствия инфляции можно предотвратить или уменьшить. Даже для Центрального Банка РФ и Правительства РФ текущая экономическая ситуация и финансовые рынки являются сложными. Сейчас главная угроза экономической политике нашей страны – геополитические проблемы и ослабление внешнеэкономических условий. Основной целью денежно-кредитной политики государства является обеспечение стабильности цен, что означает поддержание низкой инфляции. Стабильность цен необходима для повышения и поддержания благосостояния населения России, что в принципе является конечной целью государственной политики. Низкая инфляция – довольно благоприятная среда для долгосрочного планирования и будущих экономических решений. Когда цена стабильна, люди не боятся копить и экономить и больше экономить национальную валюту. В марте 2019 года годовая инфляция достигла своего пика. Годовой темп роста потребительских цен вырос с 5,2% в феврале до 5,3% в марте, а годовая инфляция начала замедляться в апреле и упала до 5,1%, согласно оценкам на 22 апреля. Следует отметить, что нынешние темпы роста потребительских цен несколько ниже прогноза Центрального Банка РФ. Перенос повышения НДС в цены, как правило, запрещен [8]. П  римечание: затемненные области на прогнозном горизонте отражают вероятности реализации различных значений инфляции. Градация цвета отражает интервалы вероятности. Доверительные области симметричны и построены на основе исторической оценки неопределенности инфляции. Рисунок 2 – Динамика инфляции, % к соответствующему периоду предыдущего года [8] Решения Центрального Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года помогли восстановить ежемесячный уровень инфляции потребительских цен примерно до 4% в год. Инфляция сдерживается динамикой потребительского спроса, а также следует отметить, что временные дезинфляционные факторы, такие как укрепление рубля с начала 2019 года, падение цен на основные виды моторного топлива и некоторые продукты питания в марте-апреле по сравнению с февралем, также способствовали замедлению инфляции потребительских цен [9]. Инфляционные ожидания населения немного увеличились в апреле после резкого снижения в марте. Деловые ценовые ожидания продолжали снижаться, но все еще остаются повышенными. Согласно прогнозу Центрального Банка РФ, годовая инфляция вернется к 6% в первой половине 2020 года. Антиинфляционная политика Российской Федерации носит преимущественно денежно-кредитный характер, который включает в себя регулирование денежной массы в обороте и изменение базовых ставок Центрального Банка РФ. 26 апреля 2019 года Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Российский банк будет принимать решения в ключевом темпе, учитывая динамику инфляции и экономики по сравнению с прогнозом, при этом оценивая риски, возникающие из внешних условий и реакцию финансовых рынков на эти внешние условия. По мере развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк РФ допускает возможность снижения ключевой ставки во II - III кварталах 2019 года [8]. Довольно жесткая и строгая денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации, которая направлена на снижение общего уровня инфляции в стране, сопровождается снижением общего уровня денежной массы, ослаблением потребительского спроса и значительным сокращением реальных доходов населения. Только в первой половине 2015 года снижение розничных продаж достигло 8%, а реальная заработная плата упала на 8,5%. В то же время уровень инфляции в стране за этот период вырос до 11,5% [10]. Результаты борьбы российского банка с инфляцией отражаются в сокращении денежной массы, сокращении кредитования в реальном секторе экономики. Более того, они влекут за собой значительно снижение доходов коммерческих банков. Например, прибыль кредитных организаций Северо-Запада достигла 11004,5 млн руб. по состоянию на 1 июля 2014 года, при этом с 1 июля 2015 года – 6025,9 млн руб. Таким образом, прибыль снизалась на 45,24% [13]. Фискальное и административное воздействие на инфляцию развивается, главным образом, в результате переноса налогового бремени с производства на потребление и ограничения роста тарифов и розничных цен. Другим важным условием стабильного снижения инфляции потребительских цен является сдерживание инфляционных ожиданий на неизменно низком уровне. Для этого требуется высокий уровень доверия к политике Правительства РФ и Центрального Банка России. Необходимый уровень доверия достигается не только путем достижения поставленных целей, но и путем понимания текущей денежно-кредитной политики. Для этого необходимо объяснить людям концепцию текущей экономической ситуации и прогноз ее развития, решения и последствия, ожидаемые от денежно-кредитной политики. Российский центральный банк пересмотрел свой макроэкономический прогноз в связи со значительным изменением внешних условий. В ближайшие три года экономический рост будет ниже, чем первоначально ожидалось из-за поддержания низких цен на нефть. Можно сделать вывод, что антиинфляционная политика в Российской Федерации по-прежнему имеет много недостатков и нуждается в дополнении. Однако это не умаляет её значение и роль для обеспечения нормального функционирования всей экономической системы в целом. ЗаключениеИтак, на основании изученных материалов можно сделать следующие выводы. Разрушительные экономические и социальные последствия инфляции диктуют необходимость проведения государственной антиинфляционной политики. Выбор конкретных инструментов зависит от причин инфляции, ее масштабов и требуют учитывать взаимосвязи, существующие между инфляцией, безработицей и экономической динамикой, а, значит, и неизбежные «побочные эффекты» при поведении антиинфляционной политики. Негативные процессы в экономике России появились еще в 2012 г., свидетельством чему явилось замедление темпов прирост ВВП С 4,3% в 2011г. до 3,4% в 2012 г.; в 2013 г. прирост ВВП сократился уже до 1,3%, а в 2014 г. до 0,6% [10]. Значительное влияние оказали экономические санкции, введенные в отношении России, резкое падение цен на энергоносители, девальвация рубля на валютном рынке, высокие процентные ставки коммерческих банков повышают уровень неопределенности в национальной экономике, снижают инвестиционную активность в стране. Кроме вышеуказанных причин на ухудшение состояния экономики в стране влияют внешние факторы, связанные с падение мировых цен на энергоресурсы, с антироссийскими санкциями. Однако главные причины связаны с медлительностью структурных реформ в экономике, с отсутствием единства стратегических целей развития реального и финансового секторов, с отсутствием комплексного подхода к вопросам монетаризации экономики, зависящие от совместных действий Правительства РФ и Банка России. Рестрикционная монетарная политика Банка России по контролю за инфляцией и валютным курсом посредством сжатия денежного предложения препятствует экономическому росту в стране. Борьба с инфляцией исключительно методами денежно-кредитной политики делает финансовую систему страны уязвимой от воздействия внешних факторов [6]. Исследование теоретических аспектов инфляции, практических работ отечественных и зарубежных ведущих экономистов позволило автору определить направления, которые следует применить при пересмотре приоритетов монетарной политики. 1 Монетарное стимулирование экономического роста вместо денежного бюджетного ограничения. 2 Переориентация монетарной политики на расширение внутренних источников предложения денег. 3 Развитие механизмов денежно-промышленной политики с целью решения задач социально-экономического развития страны. Список использованных источников1 Журавлева Г. П. Экономическая теория: макроэкономика –1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций / Г. П. Журавлева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 920 с. 2 Кутепова Н. Вузовский преподаватель в средней школе: как донести до учащихся темы безработицы и инфляции / Н. Кутепова // РЭЖ. – 2015. – №3. Перевышина Е. А. Причины инфляции в России / Е. А. Перевышина, Д. А. Егоров // Российское предпринимательство. – 2015. – № 23. – С. 4261 –4270. Андрюшин С. А. Альтернативные оценки темпов инфляции в Российской Федерации: региональный аспект / С. А. Андрюшин, В. В. Кузнецова // Вопросы статистики. – 2017. – № 4. – С. 64 –73. Глазова Е. С. Политика таргетирования инфляции: современная переоценка / Е. С. Глазова, М. П. Степанова // Инвестиции и предпринимательство. – 2016. – № 4. – С. 55 –74. Иванов В. Влияние монетарной политики на развитие национальной экономики / В. Иванов // Проблемы теории и практики управления. – 2016. – № 3. – С. 17 –24. Индекс цен Пааше и Ласпейреса [Электронный ресурс]: Энциклопедия экономиста. – Режим доступа: http://www.grandars.ru (дата обращения: 29.03.2020). Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Пресс –служба от 26.04.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru (дата обращения: 27.03.2020). Основные направления единой государственной денежно –кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов от 26.10.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru (дата обращения: 26.03.2020). Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 29.03.2020). Маркс К. Собрание сочинения: В 50 т. Т. 12. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Государственной издательство политической литературы, 1958. – 879 с. (Торговые кризисы и денежное обращение в Англии с. 559 –563) Долгов Д. И. Экономика и управление: мир необъятного [Электронный ресурс]. / Д. И. Долгов // Мордовский государственный педагогический институт Саранск, Россия. – Режим доступа: http://www.aup.ru. (дата обращения: 29.03.2020). 13 Вестник Северо-Запада / Северо-Западное главное управление ЦБ РФ // Информационно-аналитическая бюллетень. 2015. – №3 (70) 14 Постановление Правительства РФ от 18 января 1993 года N 33 "О дальнейших мерах по государственному регулированию инфляционных процессов и частичном изменении постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1992 г. N 1041 "О государственном регулировании цен на отдельные виды продукции и товаров" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru. – 25.04.2019. 15 Красавина Л. Н. Антиинфляционная политика и стратегия экономического роста в России (по материалам «круглого стола») [Электронный ресурс]. / Л. Н. Красавина // Научная электронная библиотека «Киберлиника». – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 29.03.2020). 16 Синяков А. Обзор конференции Банка России «Инфляция: новые выводы для центральных банков» [Электронный ресурс]. / А. Синяков, И. Хотулев. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения: 29.03.2020). Инфляция на потребительском рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 27.03.2020). Соловьева С. В. Антиинфляционная политика центрального банка РФ и проблемы экономического роста [Электронный ресурс]. / С. В. Соловьева // Научная электронная библиотека «Киберлиника». – Режим доступа: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 29.03.2020). Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С.Г. Капканщиков. – М.: КНОРУС, 2012. – 528 с. Баранова Е. П. Инфляция и антиинфляционная политика в России [Электронный ресурс]. / Е. П. Баранова // Научная электронная библиотека «Киберлиника». – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. – 28.04.2019. Литвиненко А. В. Взаимосвязь государственной антиинфляционной, денежно-кредитной и бюджетной политики [Электронный ресурс]. / А. В. Литвиненко Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru (дата обращения: 29.03.2020). Улюкаев А. В. Денежно-кредитная политика Банка России: актуальные аспекты / А. В. Улюкаев // Деньги и кредит. – 2006. – №5. Коцофана Т. В. Сущность инфляции и ее содержание в современной российской экономике / Т. В. Коцофана // Экономика и экологический менеджмент. – 2014. – №1. Красавина Л. Н Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика / Л. Н. Красавина, В. Я. Пищик. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 280 с. Шахнович Р.М. Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике / Р. М. Шахнович. – М.: Либроком, 2012. – 392 c. |