курсовая работа по хим.защите. Курсовая работа проектирование системы защиты льнадолгунца от болезней, вредителей, сорняков

Скачать 480.5 Kb. Скачать 480.5 Kb.

|

|

Глава 3. Биологические особенности развития болезней, вредителей и сорняков Большую опасность для льна-долгунца оказывают болезни, вредители и сорные растения. При разработке системы мероприятий по борьбе с ними необходимо знать их биологические особенности. Болезни вызываются грибами, бактериями, вирусами (инфекционные) и неблагоприятными условиями произрастания (неинфекционные). Наиболее опасными являются инфекционные заболевания, так как они способны заражать в течение вегетационного периода все новые и новые объекты. Бактериоз льна Возбудитель — Bacillus macerans Schard – спорообразующая сапрофитная бактерия, активно разлагающая пектин и участвующая в процессе росяной мочки льна. Вызывать заболевание льна бактерии способны при недостатке в почве бора. Бактериоз может вызвать ложное прорастание семян, при котором появляются только семядоли, а корешок не развивается. При посеве зараженных бактериозом семян на семядольных листочках возникают мелкие пятна типа язвочек с красноватой каймой. Красноватые штрихи и язвочки образуются также на подсемядольном лене и боковых корешках льна. Кончики корней отмирают. Всходы бывают угнетены. На темноцветных заболоченных или вновь освоенных землях тип проявления бактериоза бывает иным. Всходы долго остаются в фазе семядолей. В результате многократного отмирания боковых корешков на них образуются небольшие узелки, корни становятся коралловидными. Точки роста растений отмирают. Заболевание приводит к массовой гибели всходов иногда на больших площадях. Развитию бактериоза на всходах способствует переувлажнение почвы. На новых землях или на почвах с избытком извести и недостатком бора лен болеет также в период бутонизации и цветения, верхушки растений отмирают. Они становятся желтыми или красноватыми и засыхают. В верхней части стебля образуются дополнительные веточки метелки, стебель несколько утолщается, нарушается его анатомическое строение. Недостаток влаги в почве в фазу бутонизации усиливает проявление заболевания. Вредоносность бактериоза сказывается в резком недоборе семян и волокна и ухудшении качества последнего. Заболевание широко распространено, особенно в районах возделывания льна-долгунца. Пасмо льна Таблица 3 Биология развития болезней льна-долгунца

К вредителям льна-долгунца относят льняную блоху и совку-гамма. Льняная блоха Совка-гамма Таблица 4 Биология развития вредителей льна-долгунца

Сорные растения – это группа видов, постоянно имеющаяся в посевах сельскохозяйственных культур. При составлении мероприятий по борьбе с ними необходимо знать: наиболее распространённые на данном поле виды, их классификацию и биологические особенности. Таблица 5 Характеристика сорных растений в посевах льна-долгунца

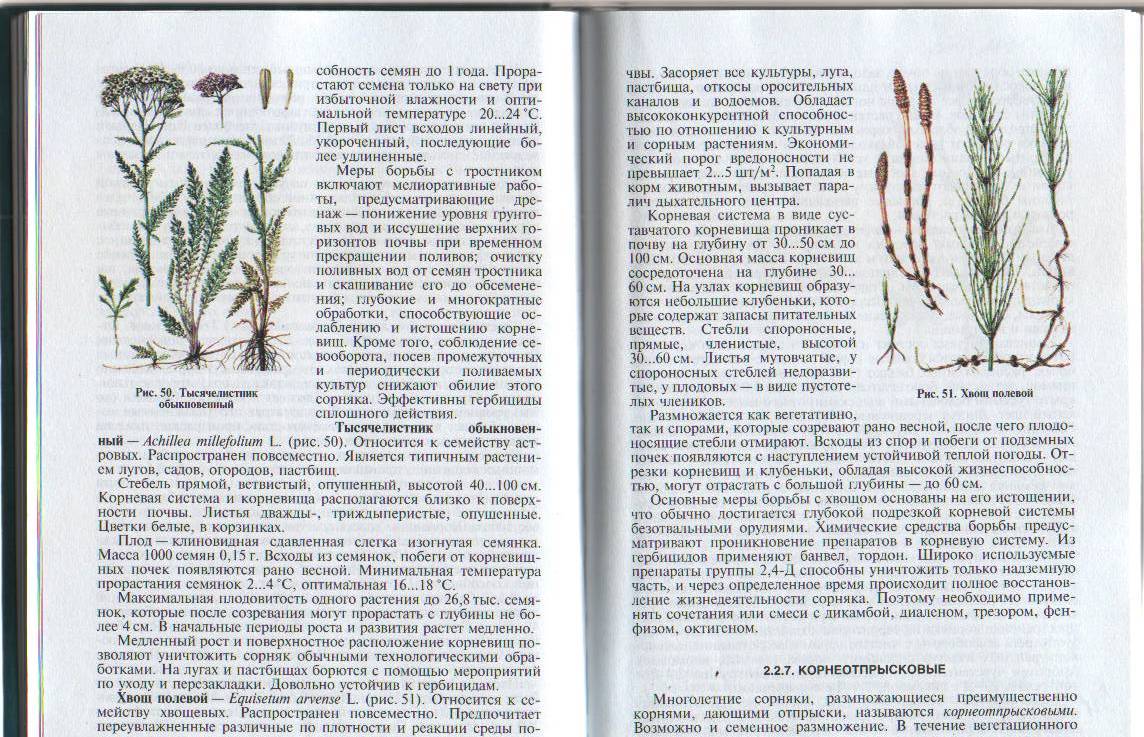

Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium. Относится к семейству астровых. Распространен повсеместно. Является типичным растением лугов, садов, огородов, пастбищ.  Стебель прямой, ветвистый, опушенный, высотой 40...100 см. Корневая система и корневища располагаются близко к поверхности почвы. Листья дважды-, триждыперистые, опушенные. Цветки белые, в корзинках. Плод – клиновидная сдавленная слегка изогнутая семянка. Масса 1000 семян 0,15 г. Всходы из семянок, побеги от корневищных почек появляются рано весной. Минимальная температура прорастания семянок 2...4°С, оптимальная 16...18°С. Максимальная плодовитость одного растения до 26,8 тыс. семянок, которые после созревания могут прорастать с глубины не более 4 см. В начальные периоды роста и развития растет медленно. Медленный рост и поверхностное расположение корневищ позволяют уничтожить сорняк обычными технологическими обработками. На лугах и пастбищах борются с помощью мероприятий по уходу и перезакладки. Довольно устойчив к гербицидам. Глава 4. Агротехнические меры борьбы с сорняками, болезнями и вредителями При выращивании льна-долгунца большое значение уделяется обработке почвы, удобрению и борьбе с вредителями, болезнями и сорняками. Вредители и болезни приносят ощутимый вред, который сводится порой к полному уничтожению урожая. Для борьбы применяют в основном агротехнические методы, однако без химических практически невозможно обойтись. Меры борьбы с бактериозом Основное значение в борьбе с бактериозом имеет внесение органо-минеральных смесей, предпосевное внесение в почву борных удобрений из расчета 1 кг бора на 1 га; подкормки больных всходов льна борсодержащими веществами (борной кислотой, бурой) одновременно с химической обработкой против сорняков (доза борных удобрений при некорневой подкормке снижается в 2-3 раза), отбор для посева хорошо выполненных семян, посев льна в ранние сроки, добавление к протравителям микроэлементов (особенно бора), что повышает эффект от протравливания. Меры борьбы с пасмо льна поскольку пасмо льна – карантинная болезнь, то основные мероприятия: строгое соблюдение карантинных мероприятий, возделывание устойчивых сортов льна – К-6, Оршанский, Л-11-20, ВНИИЛ-12. Термическое обеззараживание при температуре воды 48-500С (семена бросают небольшими партиями на 20-25 минут в воду, вынимают и охлаждают, смешивают с песком). Меры борьбы совкой-гаммой Основными агротехническими мероприятиями для борьбы с совкой-гаммой могут быть: возделывание льна в севообороте (6-7-польном), борьба с сорняками агротехническими методами, глубокая зяблевая вспашка с предварительным лущением стерни. Уничтожение послеуборочных остатков. Меры борьбы с льняной блохой. Возделывание льна в севообороте (6-7-польном), борьба с сорняками агротехническими методами, глубокая зяблевая вспашка с предварительным лущением стерни, пространственная изоляция, ранние посевы льна-долгунца. Меры борьбы тысячелистником обыкновенным В условиях современного земледелия длительное время ведущее место в борьбе с сорняками занимают агротехнические методы уничтожения сорняков. Эти методы борьбы с сорняками большей частью обходятся дешевле, чем применение других методов и средств. Кроме того, их сочетают с обычными мероприятиями по обработке почвы, которые необходимы для выполнения технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В системе агротехнических мероприятий по борьбе с сорной растительностью особое место принадлежит зяблевой отвальной обработке почвы, первым приемом которой является лущение. Глубина лущения, сроки его проведения, орудия обработки зависят от почвенных условий, степени засоренности, видового состава сорняков. Существенное значение имеют сроки лущения: чем раньше оно проводится, тем выше снижение засоренности. По данным ВНИИ льна, при лущении, проведенном 20 августа, на 1 м2 проросло 2400 сорняков, а запаздывание с его проведением на 1 мес значительно снизило эффективность лущения (прорастало всего 16 сорняков). В районах Нечерноземной зоны с коротким послеуборочным периодом сроки проведения лущения должны быть сжатыми. Лучший результат достигается, если лущение проводят одновременно с уборкой культуры или сразу после нее. Производительность лемешных лущильников ниже по сравнению с дисковыми лущильниками или тяжелыми дисковыми боронами. В процессе лущения уничтожаются низкорослые сорняки, имеющиеся в посевах зерновых и обычно сохраняющиеся при уборке. Если запаздывают с лущением и своевременно не уничтожают пожнивные сорняки, то они успевают обсемениться и эффективность от лущения значительно снижается. Эффективность лущения в провоцировании прорастания семян сорняков зависит от влажности почвы: если верхний слой пересушен, то прорастание и появление всходов задерживаются. При благоприятных погодных условиях лущение почвы обеспечивает прорастание 30...40% семян сорняков, находящихся в слое обработки орудия. На полях, засоренных корневищными сорняками (тысячелистник обыкновенный), лущат вслед за уборкой урожая в два-три следа, вдоль и поперек на глубину 10...12 см. Через 10...15 дней побеги и отрезки корневищ запахивают плугами с предплужниками на глубину пахотного слоя. При несоблюдении технологии и запаздывании со сроками проведения обработки засоренность поля корневищными сорняками. Технологическая карта Глава 5. Биологические меры борьбы. Под биологическим методом понимают использование живых существ или продуктов их жизнедеятельности для предотвращения или уменьшения ущерба, причиняемого вредными организмами. К числу живых существ, применяемых в борьбе с вредителями и болезнями растений, относятся их естественные враги, т. е. хищные и паразитические насекомые и клещи, нематоды и простейшие, млекопитающие и птицы, болезнетворные организмы – бактерии, вирусы, грибы. Из продуктов жизнедеятельности живых существ в биологической борьбе применяют половые аттрактанты, или половые феромоны, а также гормоны и их синтетические аналоги. Из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов (бактерии, грибы) выделяют антибиотики. В настоящее время к биологическому методу борьбы стали относить и генетические методы борьбы с вредителями Генетический, или автоцидный метод защиты растений основан на введении в популяцию вредного организма нежизнеспособных или бесплодных особей того же вида, которые содержат летальные или несовместимые факторы. При этом достигается уничтожение или резкое снижение численности естественной популяции вредителя. К различным способам применения генетического метода относятся: лучевая и химическая стерилизация, использование цитоплазматической несовместимости, получение бездиапаузирующих популяций, а также новое направление – создание трансгенных растений. На посевах льна-долгунца можно использовать следующие биологические препараты против совки-гаммы: 1. Биопрепарат лепидоцид – бактерии, которые попадают в организм гусеницы и постепенно размножаются и гусеница погибает Норма расхода препарата 0,5-1 кг/га. 2. Биопрепарат фитоверм – действует на совку от 1 до 1,5 кг/га в виде опрыскивания. Биологический метод в борьбе сорняками – это целенаправленное использование вирусов, бактерий, грибов, насекомых, клещей, нематод, рыбы, птицы, грызунов, растений и других организмов для избирательного уничтожения сорняков с тем, чтобы довести засоренность посевов до уровня, при котором они не вызывают экономически ощутимых потерь урожая возделываемых культур. По сравнению с механическими и химическими приемами биологические методы борьбы с сорняками имеют определенные преимущества: при относительно невысоких первичных затратах они дают значительный экономический эффект в течение продолжительного времени благодаря длительному действию организмов на растения. Однако не всегда удается подобрать такие виды организмов, которые, сдерживая рост сорняков, не влияли бы на культурные растения. Кроме того, избирательное действие повреждающих организмов в определенной степени зависит от производственных условий, поскольку в посевах обычно развивается не один вид сорняков. К числу биологических методов борьбы с сорняками относятся также подавление и уничтожение сорняков культурными растениями за счет улучшения их роста и развития, повышения конкурентоспособности растений, химического взаимодействия. Это достигается благодаря введению и освоению севооборотов. В севооборотах засоренность в 2...5 раз ниже, чем в бессменных посевах или в условиях нарушения и несоблюдения севооборотов. Объясняется это тем, что создаются благоприятные условия для роста и развития культурных растений, вследствие чего они становятся более конкурентоспособными по отношению к сорнякам. До последнего времени в теории земледелия существовало мнение, что эффективность чередования культур связана с лучшим использованием питательных веществ, поддержанием благоприятных физических свойств почвы, улучшением водного режима. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями зависят не только от биологических особенностей, но и от степени их развития и биологической совместимости. Хорошо развитые, интенсивно растущие и равномерно занимающие площадь культурные растения сильно угнетают и подавляют сорняки. Культурные растения в зависимости от способности угнетать сорняки условно делят на три группы: обладающие высокой конкурентоспособностью по отношению ко многим сорнякам – озимые, многолетние травы, силосные сплошного посева, гречиха, горох; средней – яровая пшеница, ячмень, овес, кормовые и слабой – кукуруза, картофель, свекла, овощные. Успешно подавляют сорняки быстрорастущие высокостебельные культуру, образующие мощную вегетативную массу. Нарушение оптимального чередования культур в севообороте влечет за собой усиление роста и размножения специализированных и злостных многолетних сорняков. Севооборот сужает видовой состав сорных растений. Сортоочистительная роль отдельных культур и звеньев севооборота выявлена во многих опытах и в практике сельскохозяйственного производства. В чистых и занятых парах количество жизнеспособных семян сорняков можно снизить в 2...3 раза. При этом важная роль принадлежит пропашным культурам. Их воздействие на сорняки приближается к воздействию чистого пара. Однако в условиях интенсификации возможно повышение засоренности из-за слабой конкурентной способности культурных растений по отношению к сорнякам. Сочетание в севообороте чистого пара и таких пропашных, которые обладают высокой конкурентной способностью, позволяет в значительной степени улучшить фитосанитарное состояние посевов и почвы. Интенсификация земледелия предполагает использование севооборотов с небольшим набором культур и возможно большим насыщением ведущими культурами. Так, с увеличением доли зерновых количество и масса сорняков возрастают, поэтому в специализированных севооборотах особое значение приобретает возделывание промежуточных культур. Посевы промежуточных культур относятся к биологическим методам борьбы с сорняками, они оказывают многостороннее влияние на агрофитоценоз севооборота. При их использовании засоренность последующих посевов снижается на 40...50%, а поражение корневыми гнилями уменьшается в 1,5...2 раза. Оздоровляющее действие промежуточных культур объясняется тем, что своим густым стеблестоем они подавляют сорняки, а после запашки почвы развивается микрофлора, угнетающая семена сорняков и возбудителей корневых гнилей. В практике сельскохозяйственного производства важное значение для регулирования засоренности посева имеет характер конкуренции между культурными и сорными растениями. Интенсивность конкуренции (скорость нарастания биологической массы) между культурой и сорняками определяется их видовыми особенностями и зависит от сорта и многих агротехнических показателей нормы высева, способа посева, удобрений и т. д. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями обостряются, когда они сходны по характеру роста и требованиям к условиям внешней среды. Повышению конкурентоспособности культурных растений благоприятствуют равномерность и оптимальность глубины заделки семян в почву. В этом случае всходы культуры появляются одновременно и дружно, затеняя всходы сорняков. Семена сорняков распределены в пахотном слое почвы неравномерно, и их всходы появляются в течение продолжительного времени. В дальнейшем на взаимоотношения между культурными и сорными растениями влияют интенсивность роста, биологические особенности и условия развития в зависимости от чередования культур в севообороте. Важная роль в севооборотах Нечерноземной зоны принадлежит многолетним травам как биологическому средству подавления сорняков. Так, например, данные исследований засоренности производственных посевов учебно-опытного хозяйства «Михайловское» показали, что в многолетних травах обилие малолетних сорняков в результате высокой конкурентной способности трав и уплотнения почвы уменьшается. Вместе с малолетними сильно ослабляются отдельные многолетники, например осот желтый и розовый. Глава 6. Химические меры борьбы. Подбор необходимых препаратов для борьбы с конкретно-заданными патогенами. Таблица 6. Вредители.

Болезни.

Сорняки.

|