строение земной кори. Бобомуродов_Аббосбек_НДДб_21_1_Геология_и_литология_курсовая. Курсовая работа защищена с оценкой

Скачать 1.04 Mb. Скачать 1.04 Mb.

|

|

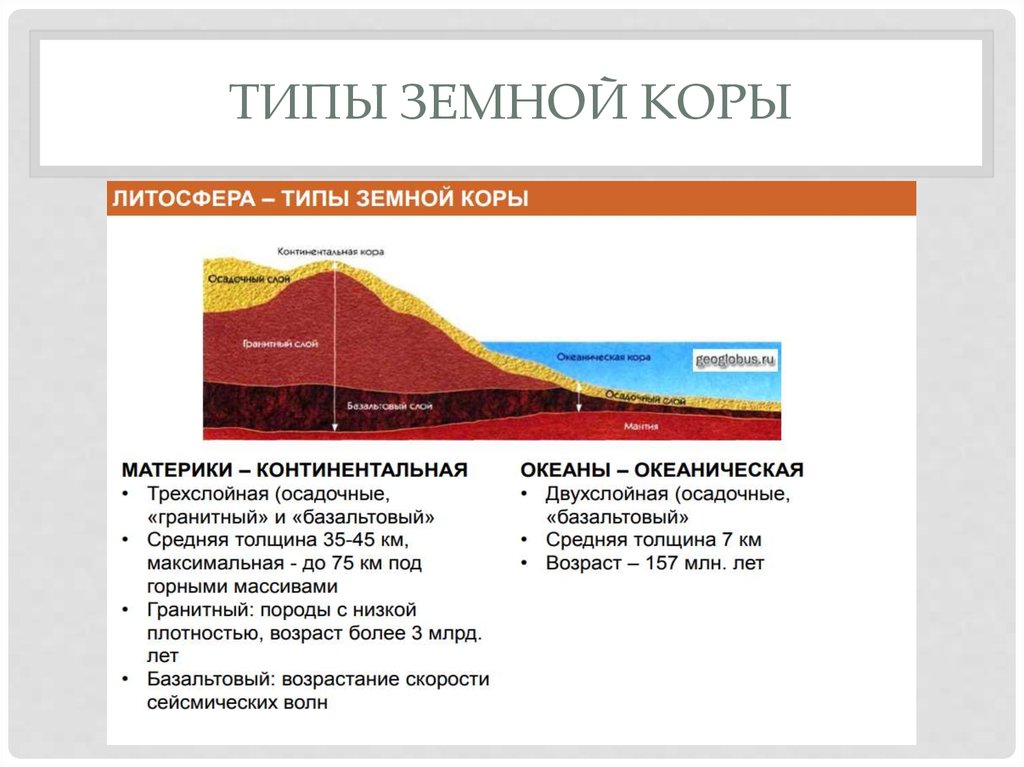

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт недропользования, Кафедра прикладной геологии, геофизики и ГИС Допускаю к защите Руководитель ________________ Строение и типы земной коры наименование темы ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе по дисциплине Геология и литология 1.0___.00.00.ПЗ Выполнил студент группы________ _________ ______________________ Шифр группы подпись И.О. Фамилия Нормоконтроль __________ _______________________ подпись И.О.Фамилия Курсовая работа защищена с оценкой______________________ Иркутск 202_ г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ По курсу: Геология и литология Студенту__________________________________________________________ (фамилия, инициалы) Тема работы_____________________________________________________ ________________________________________________________________ Рекомендуемая литература_________________________________________ ______________________________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Дата выдачи задания « »___________ 20__ г. Дата представления работы руководителю « » __________ 20__ г. Руководитель курсовой работы ________________ ______________ СодержаниеСодержание 3 Введение 4 1. Общие сведения о строении Земли и составе земной коры 4 2. Типы горных пород, составляющих земную кору 5 2.1. Осадочные горные породы 6 2.2. Магматические горные породы 7 2.3. Метаморфические горные породы 9 3. Строение земной коры 10 4. Геологические процессы, происходящие в земной коре 13 4.1. Экзогенные процессы 13 4.2. Эндогенные процессы 14 5.Типы земной коры. 17 6.Гипотезы тектонического развития Земли и земной коры. 18 7.Гипотеза движения плит литосферы. 20 Заключение 21 Список использованной литературы: 23 ВведениеВсе знания о строении и истории развития земной коры составляют предмет, называемый геологией. Земная кора — это верхняя (каменная) оболочка Земли, называемая также литосферой (по-гречески «литое» — камень). Геология как наука подразделяется на ряд самостоятельных отделов, которые изучают определённые вопросы строения, развития и истории земной коры. К ним относятся: общая геология, структурная геология, геологическое картирование, тектоника, минералогия, кристаллография, геоморфология, палеонтология, петрография, литология, а также — геология полезных ископаемых, включая геологию нефти и газа. Основные положения общей и структурной геологии являются фундаментом для понимания вопросов геологии нефти и газа. В свою очередь, основные теоретические положения по происхождению нефти и газа, миграции углеводородов и формированию их скоплений лежат в основе поисков нефти и газа. В геологии нефти и газа рассматриваются также закономерности размещения различных типов скоплений углеводородов в земной коре, которые служат основой для прогнозирования нефтегазоносности исследуемых областей и районов и используются в поисково-разведочных работах на нефть и газ. В данной работе будут рассмотрены вопросы, касающиеся земной коры: ее состав, строение, процессы в ней происходящие. 1. Общие сведения о строении Земли и составе земной корыВ целом планета Земля имеет форму геоида, или сплюснутого у полюсов и экватора эллипсоида, и состоит из трех оболочек. В центре находится ядро (радиус 3400 км), вокруг которого располагается мантия в интервале глубин от 50 до 2900 км. Внутренняя часть ядра предполагается твёрдой, железо — никелевого состава. Мантия находится в расплавленном состоянии, в верхней части которой располагаются магматические очаги. На глубине 120 — 250 км под материками и 60 — 400 км под океанами залегает слой мантии, называемый астеносферой. Здесь вещество находится в близком к плавлению состоянии, вязкость его сильно понижена. Все литосферные плиты как бы плавают в полужидкой астеносфере, как льдины в воде. Выше мантии находится земная кора, мощность которой резко изменяется на материках и в океанах. Подошва коры (поверхность Мохоровичича) под континентами находится на глубине в среднем 40 км, а под океанами — на глубине 11 — 12 км. Поэтому, средняя мощность коры под океанами (за вычетом толщи воды) составляет около 7 км. Земную кору слагают горные породы, т. е. сообщества минералов (полиминеральные агрегаты), возникшие в земной коре в результате геологический процессов. Минералы — природные химические соединения или самородные элементы, обладающие определенными химическими и физическими свойствами и возникшие в земле в результате химико-физических процессов. Минералы делятся на несколько классов, каждый из которых объединяет десятки и сотни минералов. Например, сернистые соединения металлов образуют класс сульфидов (200 минералов), соли серной кислоты формируют 260 минералов класса сульфатов. Существуют классы минералов: карбонатов, фосфатов, силикатов, последние из которых наиболее широко распространены в земной коре и образуют более 800 минералов. 2. Типы горных пород, составляющих земную коруИтак, горные породы — природные агрегаты минералов более или менее постоянного минералогического и химического состава, образующие самостоятельные геологические тела, слагающие земную кору. Форма, размеры и взаимное расположение минеральных зерен обусловливают структуру и текстуру горных пород. По условиям образования (генезиса) различают: осадочные, магматические и метаморфические породы. 2.1. Осадочные горные породы Генезис осадочных пород — либо результат разрушения и переотложения ранее существовавших горных пород, либо выпадение осадков из водных растворов (различные соли), либо — результат жизнедеятельности организмов и растений. Характерной чертой осадочных горных пород является их слоистость, отражающая изменяющиеся условия отложения геологических осадков. Составляют около 10% массы земной коры и покрывают 75 % поверхности Земли. С осадочными горными породами связано св. 3/4 полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, соли, руды железа, марганца, алюминия, россыпи золота, платины, алмазов, фосфориты, стройматериалы). В зависимости от исходного материала осадочные породы Рис 1. Осадочные горные породы  подразделяются на обломочные (терри генные), хемогенные, органогенные (биогенные) и смешанные. Обломочные породы образуются за счёт накопления обломков разрушившихся горных пород, т.е. это породы, состоящие из обломков более древних горных пород и минералов. По величине обломков различают грубообломочные (глыбы, щебни, гравий, галька), песчаные (песчаники), пылеватые (алевриты, алевролиты) и глинистые породы. Наиболее широко распространены в земной коре такие обломочные породы, как пески, песчаники, алевролиты, глины. Хемогенные породы являются химическими соединениями, которые образуются в результате выпадения из водных растворов. К ним относятся: известняки, доломиты, каменные соли, гипс, ангидрит, железные и марганцевые руды, фосфориты и др. Органогенные породы накапливаются в результате отмирания и захоронения животных и растений, т.е. органогенные породы (от орган и греч. genes — рождающий, рожденный) (биогенные породы) — осадочные горные породы, состоящие из остатков животных и растительных организмов или продуктов их жизнедеятельности (известняк-ракушечник, мел, ископаемые угли, горючие сланцы и др.). Породы смешанного генезиса, как правило, образуются за счёт различного сочетания всех рассматриваемых выше факторов. Среди этих пород выделяются песчаные и глинистые известняки, мергели (сильно известковые глины) и др. 2.2. Магматические горные породы Генезис магматических пород — результат застывания магмы на глубине или на поверхности. Магма, являясь расплавленной и насыщенной газообразными компонентами, изливается из верхней части мантии. В состав магмы в основном входят следующие элементы: кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, магний, натрий, калий, водород. В небольших количествах в магме присутствуют: углерод, титан, фосфор, хлор и др. элементы. Магма, внедряясь в земную кору, может застывать на различной глубине или изливаться на поверхность. В первом случае образуются интрузивные породы, во втором — эффузивные. В процессе остывания горячей магмы в слоях земной коры происходит образование минералов различной структуры (кристаллической, аморфной и др.). Эти минералы формируют горные породы. К примеру, на большой глубине при застывании магмы образуются граниты, на сравнительно небольшой глубине — кварцевые порфиры и т. д. Эффузивные породы образуются при быстром застывании магмы на поверхности Земли или на морском дне. Примером могут служить туфы, вулканическое стекло. Интрузивные горные породы — магматические горные породы, образовавшиеся в результате застывания магмы в толще земной коры. Магматические горные породы по содержанию SiO2 (кварц и другие соединения) делятся на: кислые (SiO2 более 65%), средние — 65—52%, основные (52—40%) и ультраосновные (менее 40% SiO2 ). По содержанию в породах кварца изменяется окраска пород. Кислые обычно имеют светлую окраску, основные и ультраосновные — темную до черной. К кислым породам относятся: граниты, кварцевые порфиры; к средним: сиениты, диориты, нефелиновые сиениты; к основным: габбро, диабазы, базальты; к ультраосновным: пироксены, перидотиты и дуниты. Рис 2. Магматические горные породы  2.3. Метаморфические горные породы Метаморфические породы образуются в результате воздействия высоких температур и давлений на горные породы другого первичного генезиса (осадочные или магматические), т. е. за счёт химических преобразований под действием метаморфизма. К метаморфическим породам относятся: гнейсы, кристаллические сланцы, мрамор. К примеру, мрамор образуется за счёт метаморфизма первичной осадочной породы — известняка. Рис .3. Метаморфические горные породы  3. Строение земной корыЗемная кора условно подразделяется на три слоя: осадочный, гранитный и базальтовый. Строение земной коры показано на рис. 1. 1 – вода, 2 – осадочный слой, 3 – гранитный слой, 4 – базальтовый слой, 5 – глубинные разломы, магматические породы, 6 – мантия, М – поверхность Мохоровичича (Мохо), К – поверхность Конрада, ОД – островная дуга, СХ – срединноокеанический хребет Рис 4. Строения земной коры  Каждый из слоев неоднороден по составу, однако, название слоя отвечает преобладающему типу пород, характеризующихся соответствующими скоростями прохождения сейсмических волн. Верхний слой представлен осадочными породами, где скорость прохождения продольных сейсмических волн менее 4,5 км/с. Для среднего гранитного слоя — характерны скорости волн порядка 5,5—6,5 км/с, что экспериментально отвечает гранитам. Осадочный слой маломощен в океанах, но имеет значительную мощность на континентах (в Прикаспии, например, по геофизическим данным предполагается 20—22 км). Гранитный слой отсутствует в океанах, где осадочный слой непосредственно залегает на базальтовом. Базальтовый слой — нижний слой земной коры, расположенный между поверхностью Конрада и поверхностью Мохоровичича. Он характеризуется скоростью распространения продольных волн от 6,5 до 7,0 км/с. На материках и океанах земная кора различается по составу и толщине. Материковая кора под горными сооружениями достигает 70 км, на равнинах — 25—35 км. При этом верхний слой (осадочный) составляет обычно 10—15 км, за исключением Прикаспия и др. Ниже располагается гранитный слой толщиной до 40 км, а в подошве коры — базальтовый слой также до 40 км. Граница между корой и мантией называется поверхностью Мохоровичича. В ней скачкообразно увеличивается скорость распространения сейсмических волн. В общих чертах форма поверхности Мохоровичича представляет собой зеркальное отражение рельефа внешней поверхности литосферы: под океанами она выше, под континентальными равнинами — ниже. Поверхность Конрада (по имени австрийского геофизика В. Конрада, 1876-1962) — поверхность раздела между «гранитным» и «базальтовым» слоями материковой земной коры. Скорость продольных сейсмических волн при прохождении через поверхность Конрада скачкообразно увеличивается примерно с 6 до 6,5 км/сек. В ряде мест поверхность Конрада отсутствует и скорости сейсмических волн возрастают с глубиной постепенно. Иногда, наоборот, наблюдается несколько поверхностей скачкообразного возрастания скоростей. Океаническая кора тоньше материковой и имеет двухслойное строение (осадочный и базальтовый слои). Осадочный слой обычно рыхлый толщиной несколько сотен метров, базальтовый — от 4 до 10 км. В переходных областях, где находятся окраинные моря и имеются островные дуги, выделяется так называемый переходный тип коры. В таких участках континентальная кора переходит в океаническую и характеризуется средними значениями толщин слоев. При этом, под окраинным морем, как правило, отсутствует гранитный слой, а под островной дугой он прослеживается. Островная дуга — подводный горный хребет, вершины которого поднимаются над водой в виде дугообразного архипелага. Островные дуги являются частью переходной зоны от материка к океану; характеризуются сейсмической активностью и вертикальными движениями земной коры. Срединно-океанические хребты — крупнейшие формы рельефа дна мирового океана, образующие единую систему горных сооружений протяжённостью свыше 60 тыс. км, с относительными высотами 2—3 тыс. м и шириной 250—450 км (на отдельных участках до 1000 км). Представляют собой поднятия земной коры, с сильно расчленёнными гребнями и склонами; в Тихом и Северном Ледовитом океанах срединно-океанические хребты расположены в краевых частях океанов, в Атлантическом — посередине. 4. Геологические процессы, происходящие в земной кореНа земной поверхности и внутри земной коры в течение всей геологической истории происходили и происходят различные геологические процессы, которые влияют на образование месторождений полезных ископаемых. Осадочные толщи и такие полезные ископаемые, как каменные угли, нефть, газ, горючие сланцы, фосфориты и другие являются результатом деятельности живых организмов, воды, ветра, солнечного света и всего остального с ними связанного. Чтобы образовалась нефть, например, необходимо прежде всего накопление огромного количества ископаемых остатков в осадочных толщах, погружающихся на значительную глубину, где под влиянием высоких температур и давлений происходит превращение этой биомассы в нефть или природный газ. Все геологические процессы подразделяются на экзогенные (поверхностные) и эндогенные (внутренние). 4.1. Экзогенные процессы Рис 5. Экзогенные процессы  Экзогенные процессы — это разрушение горных пород на поверхности Земли, перенос их обломков и накопление в морях, озёрах, реках. В большей степени разрушению подвергаются приподнятые участки местности (горы, холмы), а накопление обломков разрушенных пород происходит, наоборот, в пониженных участках (впадины, водоёмы). Экзогенные процессы происходят под влиянием атмосферных явлений (действие осадков, ветра, таяния ледников, жизнедеятельности животных и растений, движение рек и других водных потоков и др.). Поверхностные процессы, связанные с разрушением горных пород, называются также выветриванием или денудацией. Под действием выветривания происходит как бы выравнивание рельефа, в результате чего экзогенные процессы ослабляются, а в ряде мест (на равнинах) практически затухают. 4.2. Эндогенные процессы Важное значение в нефтеобразовании играют также эндогенные процессы, к которым относятся различные перемещения участков земной коры (горизонтальные и вертикальные тектонические движения), землетрясения, извержения вулканов и излияния магмы (жидкой огненной лавы) на поверхность Земли, на дно морей и океанов, а также глубинные разломы земной коры, тектонические нарушения, складкообразование и др. Т.е. к эндогенным процессам относятся процессы, происходящие внутри Земли. Земная кора в течение геологической истории подвергалась как вертикальным колебательным движениям, так и горизонтальным перемещениям литосферных плит. Указанные глобальные изменения каменной оболочки Земли несомненно влияли на процессы образования местоскоплений нефти и газа. За счёт вертикальных движений формировались крупные впадины и прогибы, где накапливались мощные толщи осадков. Последние, в свою очередь, могли продуцировать углеводороды (нефть и газ). В других участках, наоборот, возникали крупные поднятия, которые также представляют интерес в нефтегазоносном отношении, так как они могли аккумулировать углеводороды. При горизонтальных перемещениях литосферных плит происходило слияние одних континентов и раскол других, что также отражалось на процессах образования и накопления нефти и газа. При этом в отдельных участках Рис 6. Эндогенные процессы  земной коры возникали благоприятные условия для накопления значительных концентраций углеводородов. К эндогенным процессам относится также метаморфизм, т. е. перекристаллизация горных пород под влиянием высоких температур и давлений. Метаморфизм подразделяют на три вида. Региональный метаморфизм — это изменение состава горных пород, которые погружаются на большую глубину и подвергаются воздействию высокой температуры и давления. Другой вид — динамометаморфизм возникает при воздействии тектонического бокового давления на горные породы, которые подвергаются дроблению, раскалыванию на плитки и приобретают сланцеватый облик. В процессе внедрения магмы в горные породы происходит также контактный метаморфизм, в результате чего вблизи зоны контакта магматических расплавов с вмещающими породами происходит частичное переплавление и перекристаллизация последних. 5.Типы земной коры.Различают 2 основных вида земной коры: континентальный и океанический и 2 переходных типа - субконтинентальный и субокеанический. Континентальный тип земной коры имеет мощность от 35 до 75 км., в области шельфа - 20 - 25 км., а на материковом склоне выклинивается. Выделяют 3 слоя континентальной коры: 1 - ый - верхний, сложенный осадочными горными породами мощностью от 0 до 10 км. на платформах и 15 - 20 км. в тектонических прогибах горных сооружений. 2 - ой - средний ╚гранитно - гнейсовый╩ или ╚гранитный╩ - 50 - граниты и 40 % гнейсы и др. метаморфизированные породы. Его средняя мощность - 15 - 20 км. (в горных сооружениях до 20 - 25 км.). 3 - ий - нижний, ╚базальтовый╩ или ╚гранитно - базальтовый╩, по составу близок к базальту. Мощность от 15 - 20 до 35 км. Граница между ╚гранитовым╩ и ╚базальтовым╩ слоями - раздел Конрада. По современным данным океанический тип земной коры также имеет трехслойное строение мощностью от 5 до 9 (12) км., чаще 6 -7 км. 1 - ый слой - верхний, осадочный, состоит из рыхлых осадков. Его мощность - от нескольких сот метров до 1 км. 2 - ой слой - базальты с прослоями карбонатных и кремниевых пород. Мощность от 1 - 1,5 до 2,5 - 3 км. 3 - ий слой - нижний, бурением не вскрыт. Сложен основными магматическими породами типа габрро с подчиненными, ультраосновными породами (серпентинитами, пироксенитами). Субконтинентальный тип земной поверхности по строению аналогичен континентальному, но не имеет четко выраженного раздела Конрада. Этот тип коры связан обычно с островными дугами - Курильскими, Алеутскими и окраинами материков. 1 - ый слой - верхний, осадочно - вулканогенный, мощность - 0,5 - 5 км. (в среднем 2 - 3 км.). 2 - ой слой - островодужный, ╚гранитный╩, мощность 5 - 10 км. 3 - ий слой - ╚базальтовый╩, на глубинах 8 - 15 км., мощностью от 14 - 18 до 20 - 40 км. Субокеанический тип земной коры приурочен к котловинным частям окраинных и внутриконтинентальных морей (Охотское, Японское, Средиземное, Черное и др.). По строению близок к океаническому, но отличается повышенной мощностью осадочного слоя. 1 - ый верхний - 4 - 10 и более км., располагается непосредственно на третьем океаническом слое мощностью 5 - 10 км. Суммарная мощность земной коры - 10 - 20 км., местами до 25 - 30 км. за счет увеличения осадочного слоя. Своеобразное строение земной коры отмечается в центральных рифтовых зонах срединно - океанических хребтов (срединно - атлантический). Здесь, под вторым океаническим слоем располагается линза (или выступ) низкоскоростного вещества (V = 7,4 - 7,8 км / с). Предполагают, что это либо выступ аномально разогретой мантии, или смесь корового и мантийного вещества. Рис 7. Типы земной коры  6.Гипотезы тектонического развития Земли и земной коры.Гипотеза дрейфа материков. Наиболее полную гипотезу дрейфа материков развил в 1912 г. известный немецкий геофизик А. Вегенер. Согласно представлениям А. Вегенера вся поверхность Земли первоначально была покрыта сплошным тонким гранитным слоем. В палеозойскую эру весь гранитный материал собрался весь в один блок. Образовался единый праматерик - Пангея (греч. ╚пан╩ - всеобщий, ╚ге╩ - земля). Он возвышался над уровнем окружавшего его безбрежного океана. Причиной этого могло явиться воздействие приливных и центробежных сил. Приливные силы связаны с притяжением Солнца и Луны; они действуют на земной поверхности с востока на запад. Центробежные силы вызваны вращением Земли и направлены от полюсов к экватору. В середине мезозойской эры Пангея начала раскалываться на отдельные глыбы - континенты. Под влиянием тех же сил они стали отплывать друг от друга в широтном направлении. Например, Америка откололась от Европы и Африки и продвинулась на запад. В промежутке между ними возник Атлантический океан. Южная Америка и Африка в своем движении испытали поворот по часовой стрелке. В результате перемещения Антарктиды к югу, Австралии к юго - востоку, а Индостана к северо - востоку между ними образовался Индийский океан. Таким образом, в гипотезе Вегенера Атлантический и Индийский океаны рассматриваются как вторичные, а Тихий океан - как остаток первичного океана. Площадь его последовательно уменьшалась в результате надвигания на него со всех сторон материков. Гипотеза расширения Земли. Сторонники этой гипотезы предполагают, что объем земного шара первоначально был намного меньшим, чем сейчас. Радиус Земли составлял 3500 - 4000 км., а ее поверхность была вдвое меньше современной. Океанов еще не существовало. Материковая кора покрывала сплошной оболочкой весь земной шар. По мнению одних исследователей, расширение Земли началось с конца палеозойской эры. Другие считают, что это произошло в меловом периоде. С этого момента радиус Земли стал увеличиваться ежегодно приблизительно на 0,6 мм. Вследствие расширения первоначально единая материковая кора растрескалась. Образовались отдельные континенты, они все дальше и дальше отодвигались друг от друга по мере дальнейшего расширения Земли. В промежутках между материками обнажался подкоровый слой. Сюда проникало поднимавшееся снизу мантийное вещество,образуя новую кору океанического типа. Пульсационная гипотеза. В начале ХХ в. была высказана идея о том, что эпохи расширения Земли сменяются эпохами ее сжатия. По их представлениям, эпохам сжатия соответствуют горообразовательные фазы, эпохам расширения - периоды покоя и прогибания бассейнов. Растяжение земной коры сосредоточено главным образом в рифтовых зонах. Оно компенсируется сжатием коры в области глубоководных желобов и горноскладчатых систем. Эффекты сжатия и растяжения распределяются неравномерно на поверхности Земли. Вследствие многократного попеременного сжатия и растяжения происходит дрейф глыб земной коры от зон растяжения к зонам сжатия. Так, например, происходит движение Сирийско - Аравийской плиты от грабенов Красного моря и Аденского залива в сторону складчатых хребтов Тавра, Загроса и Кавказа. 7.Гипотеза движения плит литосферы.Особенности перемещения литосферных плит описали в конце 60 - х годов В. Джасон Морган, Ксавье Ле Пиннон и др. По их представлениям поверхность Земли разделяется на 9 основных (1.Тихоокеанская; 2.Северо - Американская; 3.Евроазиатская; 4.Кокосовая; 5.Наска; 6.Южно - Американская; 7.Африканская; 8.Индо - Австралийская; 9.Антарктическая) и несколько мелких жестких литосферных плит. В их состав входят не только континенты, но и смежные части океанического дна. Главными границами плит литосферы являются рифты срединно - океанических хребтов, глубоководные желоба и складчатые горы по окраинам континентов. От линии срединно - океанических хребтов вследствие новообразования здесь океанической коры происходит раздвигание (в разные стороны) литосферных плит. Наращивание океанической коры вдоль осей рифтовых долин компенсируется его разрушением на противоположном краю плиты - в зоне глубоководного желоба. Предполагается,что здесь движущаяся от срединного хребта пластина океанической литосферы изгибается и погружается в астеносферу под углом 45° под движущуюся навстречу пластину континентальной литосферы. Погружение это происходит до глубины 700 км Рис 8. Движения плит литосферы  ЗаключениеПрогнозирование нефтегазоносности, поиски и разведка нефти и газа базируются на знании геологии нефти и газа, которая опирается, в свою очередь, на крепкий фундамент — общую и структурную геологию. К вопросам общей геологии относится изучение геологического возраста слоев земной коры, состава горных пород, слагающих кору, геологической истории Земли и геологических процессов, происходящих в недрах и на поверхности планеты. Структурная геология изучает строение, движение и развитие земной коры, формы залегания горных пород, причины их возникновения и развития. Условия залегания горных пород необходимо знать, чтобы правильно подходить к выявлению месторождений полезных ископаемых, в том числе открытию залежей и местоскоплений нефти и газа. Известно, что большинство скоплений нефти и газа находится в антиклиналях, которые являются ловушками углеводородов. Поэтому поиски структурных ловушек нефти и газа проводятся на основании изучения структурных особенностей земной коры в исследуемых территориях. Список использованной литературы: . - Мильничук В.С., Арабаджи М.С. Общая геология. Москва, Недра, 1989. - Гаврилов В.П. Общая и историческая геология СССР. Москва, Недра, 1989. - Смирнова М. Н. «Основная геология СССР». М., Высшая школа, 1984 г. - Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М. Высш. шк. 1991 |