эксплуатация продуктовых насосных станций. женя курсач. Курсовой проект 13 от 14. 09. 2017 г. Введение 2 1 Технологическая часть 1 Технологическая схема нпс. Работа станции 4

Скачать 2.62 Mb. Скачать 2.62 Mb.

|

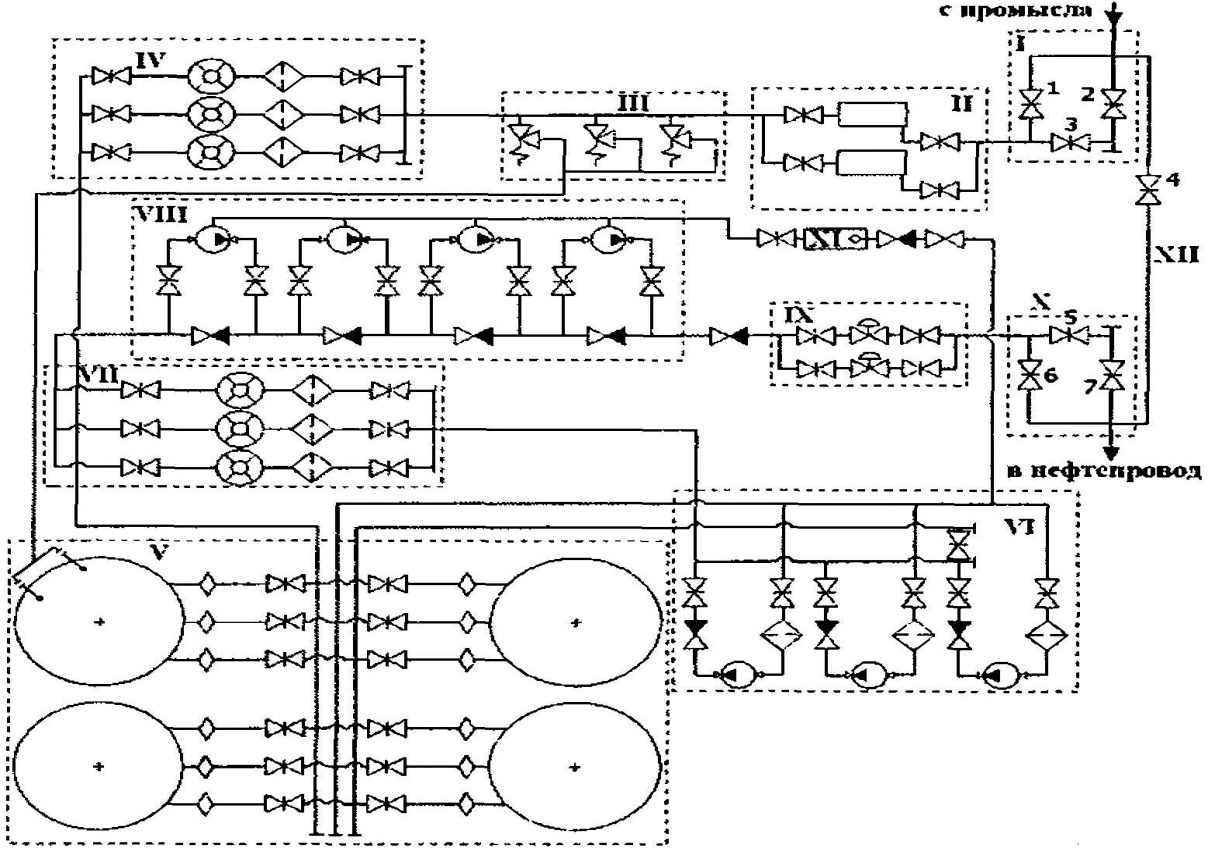

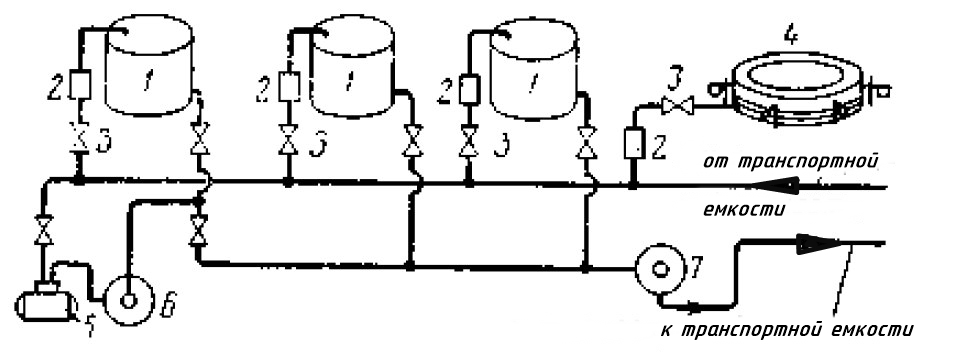

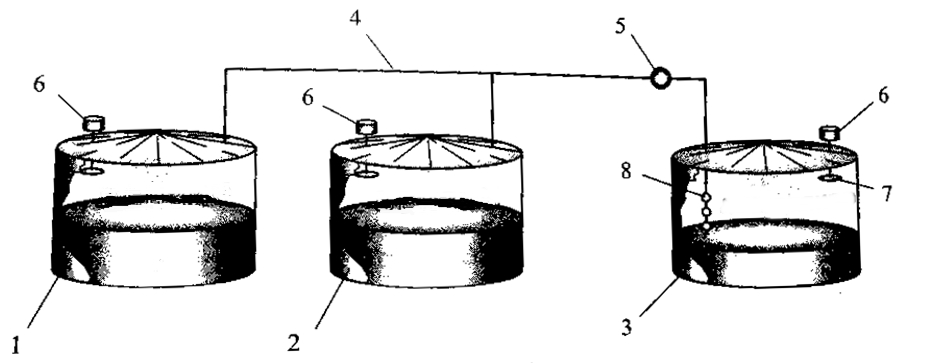

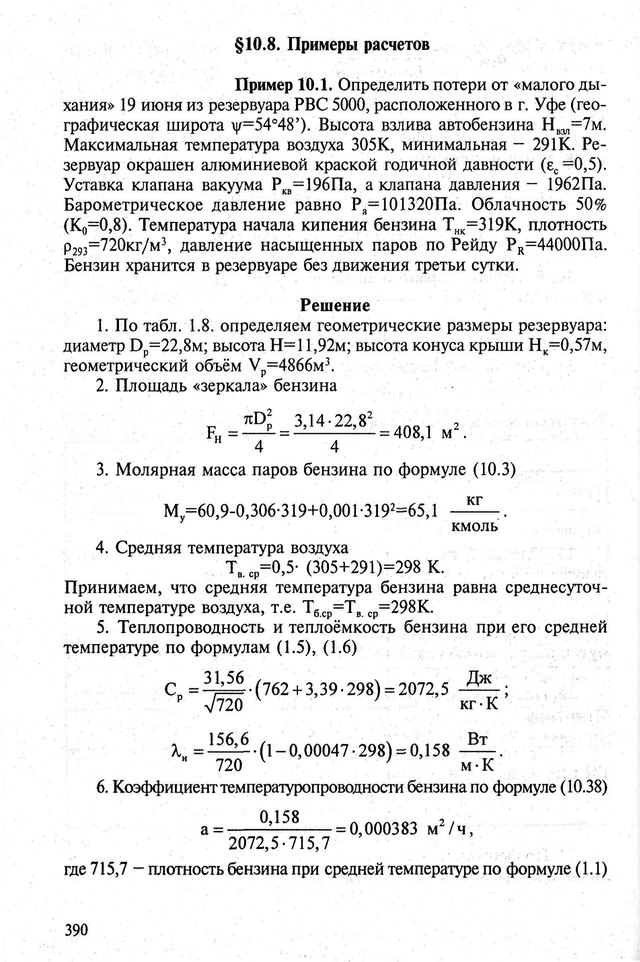

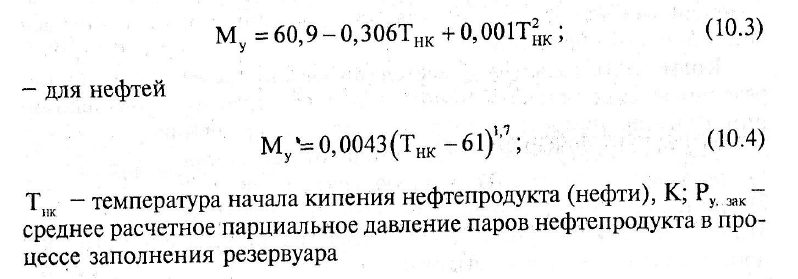

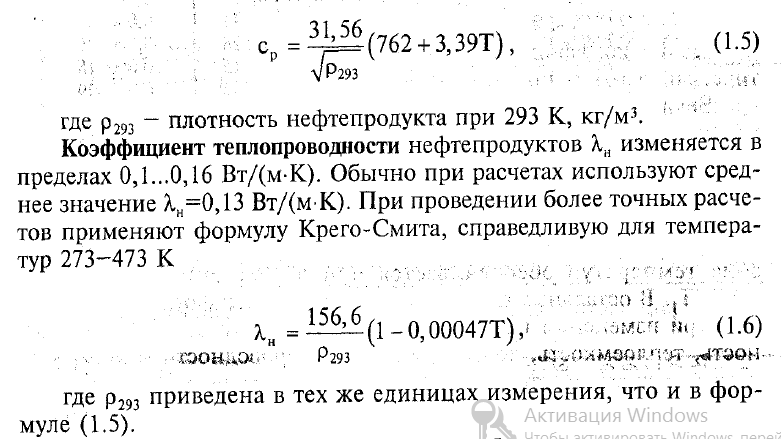

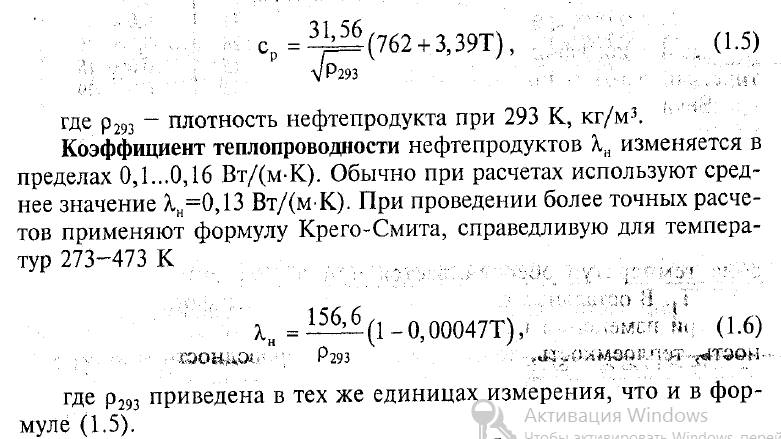

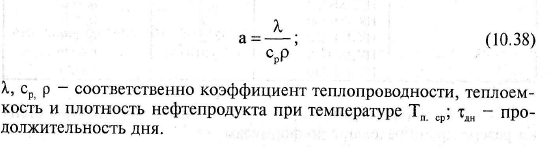

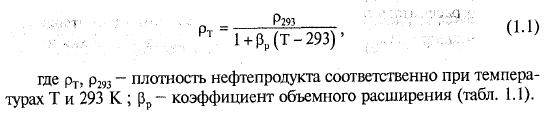

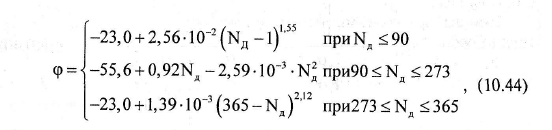

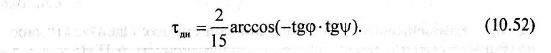

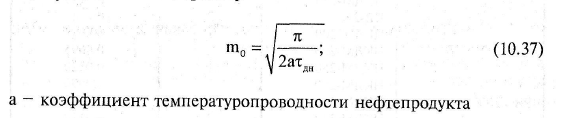

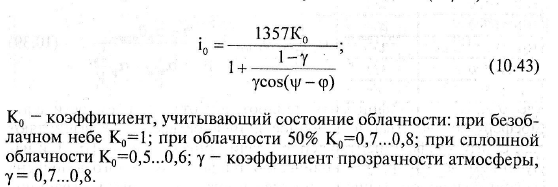

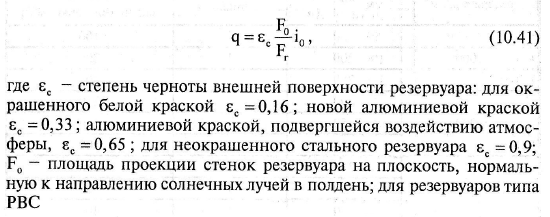

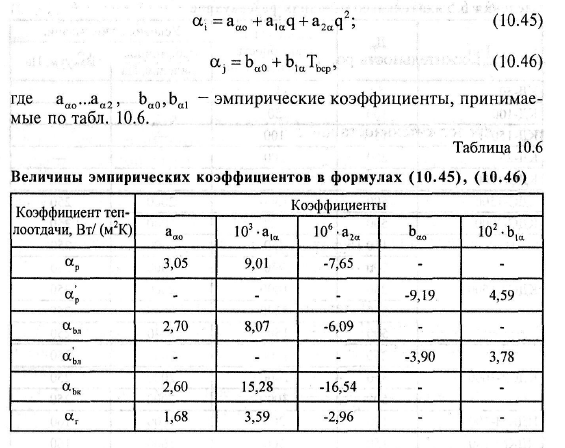

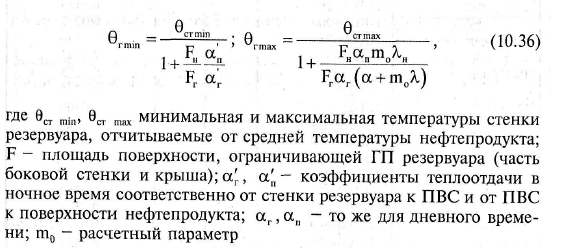

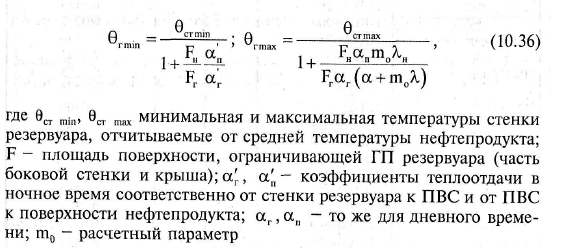

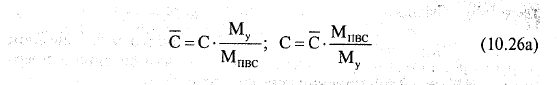

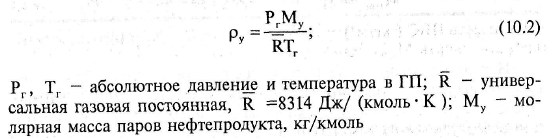

1 2 Содержание Задание на курсовой проект № 13 от 14.09.2017 г. Введение 2 1 Технологическая часть 1.1 Технологическая схема НПС. Работа станции 4 1.2 Виды потерь при транспорте и хранении 7 1.3 Мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов от испарения 10 1.4 Описание выбранного метода борьбы с потерями. Система УЛФ 16 2 Расчетная часть 2.1 Расчет потерь от малых дыханий 20 Список использованных источников 29 Введение Роль трубопроводного транспорта в системе нефтегазовой отрасли промышленности чрезвычайно высока Он является основным и одним из дешевых видов транспорта нефти от мест добычи на нефтеперерабатывающие заводы и экспорт. Магистральные трубопроводы, обеспечивая энергетическую безопасность страны, в тоже время позволяют разгрузить железнодорожный транспорт для перевозок других важных для народного хозяйства грузов. При транспортировании газа и нефти по трубопроводам потери перекачиваемых продуктов (по сравнению с другими видами транспорта) минимальны благодаря высокой степени герметизации трубопроводов и перекачивающего оборудования. Непрерывность и равномерность подачи продукта по трубопроводу позволяет обеспечить ритмичную четкую работу производств, получающих топливо (или сырье) по трубопроводам. Отметим и такой важный фактор, как возможность быстрого строительства трубопроводов большой протяженности в самых сложных условиях. Ни автодороги, ни тем более железные дороги невозможно (при одинаковых затратах) построить в столь сжатые сроки, как трубопроводы. При этом следует иметь в виду, что постройки одной дороги мало; необходим парк цистерн, 'резервуаров, локомотивов, и т. д., создание которого также требует времени. Протяженность трубопроводных магистралей России постоянно увеличивается, осуществляются модернизация и техническое перевооружение ранее построенных трубопроводов, внедряются современные средства связи и управления совершенствуются технологии транспорта высоковязких и застывающих нефтей сооружения и ремонта объектов магистральных нефтепроводов. На протяжении всего трубопровода имеются нефтеперекачивающие станции (НПС). НПС необходимы для создания и поддержания в трубопроводе напора, достаточного для обеспечения транспортировки нефти. Основное назначение каждой нефтеперекачивающей станции состоит в том, чтобы забрать нефть из сечения трубопровода с низким напором, с помощью насосов увеличить этот напор и затем ввести нефть в сечение трубопровода с высоким напором. Основными элементами НПС являются насосные агрегаты, резервуары, системы подводящих и распределительных трубопроводов, узлы учета, устройства приема и пуска очистных устройств и поточных средств диагностики, а также системы смазки, вентиляции, отопления, энергоснабжения, водоснабжения, автоматики, телемеханики и т.п. Резервуары на НПС предназначены для хранения некоторого количества нефти для обеспечения его бесперебойной поставки по трубопроводу. Однако при хранении нефти в резервуарах происходит испарение его легких фракций и потеря их при вентиляции газового пространства. Для борьбы с потерями разработаны методы уменьшения потерь на НПС которые рассмотрены ниже. В связи с актуальностью темы уменьшения потерь в данном курсовом проекте рассмотрены методы борьбы с потерями на НПС «Екатеринбург». 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1 Технологическая схема НПС. Работа станции Нефтеперекачивающая станция - это сложный комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения перекачки заданного количества нефти или нефтепродуктов, подразделяющийся на головные и промежуточные. Перекачивающие станции размещаются по трассе трубопровода на расстоянии 80-150 км. одна от другой. Расстояние между станциями определяют путем гидравлического расчета в зависимости от рабочего давления и пропускной способности нефтепродуктопровода [1 стр.7-8]. Головная (ГНПС) - начальная на магистральном нефтепродуктопроводе нефтеперекачивающая станция с резервуарным парком, располагается вблизи нефтяных сборных промыслов (МНП) или нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и предназначается для приема нефти или нефтепродуктов, для обеспечения их дальнейшей перекачки по трубопроводу. В состав головной ГНПС входят: - резервуарный парк; - подпорная насосная; - насосная станция с магистральными насосными агрегатами и системой смазки, охлаждения и откачки утечек; - фильтры-грязеуловители; - фильтры-решетки; - узел регулирования давления; - узлы с предохранительными устройствами; - узел учета (в случае необходимости ведения оперативного контроля прохождения нефти через промежуточные станции); - технологические трубопроводы; - системы водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, пожаротушения, электроснабжения, автоматики, телемеханики, АСУ, связи, производственно-бытовые здания и сооружения.  I - камера приема средств очистки и диагностики; II - площадка фильтров-грязеуловителей; III - узел предохранительных устройств; IV, VII - узел учета; V - резервуарный парк; VI - подпорная насосная; VIII - магистральная насосная; IX - узел регуляторов давления; X - камера пуска средств очистки и диагностики; XI - емкость сбора утечек с погружным насосом; XII - байпасная (обводная) линия Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема НПС «Екатеринбург» Промежуточная НПC «Екатеринбург»— нефтеперекачивающая станция, осуществляющая повышение давления перекачиваемой жидкости в магистральном нефтепроводе. Промежуточная НПС может иметь резервуарный парк, в рассматриваемом НПС «Екатеринбург» имеется 4 резервуара объемом 10000 м3. В состав НПС входят: насосные с магистральными и подпорными насосными агрегатами; резервуарные парки; системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, пожаротушения, электроснабжения, автоматики, телемеханики, связи; технологические трубопроводы; печи подогрева нефти; узлы учета; производственно-бытовые здания, сооружения и другие объекты. Насосная — сооружение нефтеперекачивающей станции, в котором устанавливается основное (магистральные, подпорные насосы, электродвигатели) и вспомогательное (системы смазки, охлаждение, подачи топлива, контроля и защит) оборудование. По исполнению насосные могут быть: на открытой площадке; в капитальном помещении; в блочном и блочно-модульном исполнении. Резервуарный парк — комплекс взаимосвязанных отдельных или групп резервуаров для хранения или накопления жидких продуктов (нефти, нефтепродуктов, жидких углеводородов, химических продуктов, воды и др.); оборудуется технологическими трубопроводами, запорной арматурой, насосными установками для внутрипарковых перекачек, системами сокращения потерь продуктов, безопасности, пожаротушения и средствами автоматизации. Резервуарные парки обеспечивают равномерную загрузку магистральных трубопроводов, компенсацию пиковых и сезонных неравномерностей потребления нефтепродуктов промышленными районами и городами, накопление запасов аварийного и стратегического резерва, для технологических операций по смешению, подогреву и доведению продуктов до определённой кондиции и могут использоваться при товарно-коммерческих операциях для замеров количества продуктов. Конечные пункты магистральных нефтепроводов служат для приемки контроля качества нефти, приемки и отгрузки или распределения их в районы потребления. Поэтому вместимость резервуарных парков конечных пунктов проектируются исходя из необходимости выравнивать неравномерность отгрузки нефтепродукта потребителям. 1.2 Виды потерь при транспорте и хранении Потери нефти имеются как при транспорте, так и при хранении их. Величина потерь иногда достигает больших размеров (2—5%), что наносит значительный ущерб нефтяной промышленности. Наряду с потерей количества теряется и качество нефтепродуктов, так как в первую очередь испаряются наиболее ценные легкие фракции нефти. В результате, ухудшается физико-химическая характеристика топлива, например, увеличивается плотность жидкости и снижается величина упругости паров. Потери нефти возникают при хранении в резервуарах, а также в результате утечек и аварий. По характеру потерь они подразделяются на эксплуатационные и аварийные потери. Эксплуатационные потери, в свою очередь, делятся на количественные, качественно-количественные и качественные. Количественные потери, это потери от утечек и разливов. Утечки возникают в результате различных плотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах, арматуре и в другом оборудовании; разливы нефти имеются главным образом при отпускных операциях в результате переполнения наливаемой тары, при неисправных сливно-наливных устройствах, при выпуске подтоварной воды, а также при переполнении резервуаров, хранилищ, нефтеналивных судов и различных емкостей. К качественным относятся потери от загрязнения нефти механическими примесями и их обводнения. Основные причины этих потерь содержание серы и воды в нефти а так же нарушения эксплуатационного режима перекачки. К этим же причинам относится изменение качества нефти за счет окисления в условиях хранения и транспортировки. Контакт с кислородом воздуха, металлами, проникновение света в хранилище, а также повышение температуры приводит к тому, что наиболее активная часть соединений вступает в реакцию окисления, обусловливающую образование смол и нерастворимых осадков. К качественно-количественным относятся потери, при которых происходит количественная потеря с одновременным ухудшением качества остающегося продукта. Это получается главным образом при испарении нефти. Чем легче нефть, тем больше потери от испарения и тем заметнее ухудшается их эксплуатационная характеристика. Например, при одинаковых условиях потери от испарения легкой нефти в десятки раз больше потерь от испарения тяжелых сортов нефти. Потери зависят не только от качества нефтепродуктов, но и от способа их хранения. Так, потери из открытых резервуаров во много раз больше потерь из герметизированных. То же относится и к наземным резервуарам, в которых потери при хранении больше, чем в заглубленных резервуарах или в подземных хранилищах, отличающихся более благоприятными температурными условиями. В наземных резервуарах, окрашенных в светлые лучеотражающие тона, потери меньше, чем в неокрашенных резервуарах или окрашенных в темные цвета. [2 стр175-186] Потери от испарения происходят по следующим причинам: Потери от вентиляции газового пространства. Если в крыше резервуара имеются в двух местах отверстия, расположенные на некотором расстоянии по вертикали, то более тяжелые нефтяные пары будут выходить через нижнее отверстие, а атмосферный воздух будет входить через верхнее отверстие. Установится естественная циркуляция воздуха и нефтяных паров в резервуаре, образуются так называемые газовые сифоны. Потери от больших «дыхании» - от вытеснения паров нефти из газового пространства закачиваемой нефтью. Нефть, поступая в резервуар, сжимает паровоздушную смесь до давления, на которое установлена арматура. Как только давление станет равным расчетному давлению дыхательного клапана, из резервуара будут выходить пары нефти, начнется большое «дыхание» («выдох»). Если давление газа в резервуаре большой ёмкости превысит допустимое, например 2000 Па. то возможно разрушение его конструкции. При откачке нефти из резервуара происходит обратное явление: как только вакуум в резервуаре станет равным вакууму, на который установлен дыхательный клапан, в газовое пространство начнет входить атмосферный воздух - происходит «вдох». Потери от «обратного выдоха». Вошедший в резервуар воздух начнет насыщаться парами нефти. Количество газов в резервуаре будет увеличиваться: поэтому по окончании «вдоха», спустя некоторое время, из резервуара может произойти «обратный выдох» - выход насыщающейся газовой смеси. Потери от насыщения газового пространства. Если в пустой резервуар содержащий только воздух, залить небольшое количество нефти, последний начнет испаряться и насыщать газовое пространство. Паровоздушная смесь будет увеличиваться в объеме, и часть ее может покинуть резервуар. Потери от малых «дыханий» происходят в результате следующих причин: из-за повышения температуры газового пространства в дневное время (при нагреве солнечными лучами). Паровоздушная смесь стремится расшириться, концентрация паров нефти повышается, давление растет. Когда давление в резервуаре станет равным давлению, на которое установлен дыхательный клапан, он открывается и из резервуара начинает выходить паровоздушная смесь - происходит «выдох». В ночное время из-за снижения температуры часть паров конденсируется, паровоздушная смесь сжимается, в газовом пространстве создается вакуум, дыхательный клапан открывается и в резервуар входит атмосферный воздух - происходит «вдох»: из-за снижения атмосферного давления. При этом разность давлений атмосферного и в газовом пространстве резервуара может превысить перепад давлений, на который установлен дыхательный клапан, он откроется и произойдет «выдох» (барометрические малые «дыхания»). При повышении атмосферного давления может произойти «вдох». Чем больше объем резервуара, тем меньше удельные потери относящиеся к единице объема резервуара. [3 стр.271-274] На НПС «Екатеринбург» имеют место быть потери нефтепродуктов от испарения а так же количественные потери от разливов и утечек. В следствии того что потери от испарения нефти в резервуарном парке НПС достаточно велики необходимо принятия мер по сокращению потерь от испарения нефти. 1.3 Мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов от испарения Борьба с потерями нефти и газов осуществляется путем применения организационно-технических мероприятий и специальных технических средств снижения потерь. К организационно-техническим мероприятиям относятся в основном методы рациональной организации эксплуатации всего комплекса резервуарного хозяйства, установок и трубопроводных коммуникаций с соблюдением всех правил по эксплуатационному уходу за ними. Одним из важнейших условий является всемерная герметизация всей системы транспорта и хранения нефти, для чего проводится постоянная проверка герметичности резервуаров, трубопроводов и оборудования. При уходе за резервуарами учитывается, что потери от сифона и выдувания (вентиляции) газового пространства занимают значительный удельный вес в общем объеме потерь, создавая одновременно неблагоприятное санитарное состояние; поэтому особое значение придается герметизации газового пространства резервуаров. Своевременно устраняют неплотности в конструкциях и соединительных швах резервуаров, проверяют наличие прокладок во всех фланцевых соединениях и плотность их закрепления болтами, производят перенабивку сальниковых соединений, следят за состоянием всей установленной аппаратуры. Проверяют работоспособность дыхательных клапанов, диафрагм и наличие жидкости в предохранительных клапанах. Вся дыхательная и предохранительная аппаратура должна соответствовать по своим параметрам — давлению и пропускной способности, характеристике резервуаров. Все операции по наливу и сливу проводят с максимальным применением средств герметичности, например, налив осуществляют под слой нефти, избегая тем самым разбрызгивания жидкости. Стремятся всемерно сокращать количество внутрипарковых перекачек, а емкости по возможности держать с максимальным заполнением, тем самым уменьшая отрицательное влияние «больших и малых дыханий». [2 стр175-186] Уменьшить потери от испарения при больших «дыханиях» резервуара можно проведением следующих мероприятий: уменьшением различных перекачек нефти внутри НПС; заполнением резервуара снизу под уровень находящегося в резервуаре продукта, что снижает на 30 - 40 % потери по сравнению с наливом открытой струёй сверху; установкой на крыше резервуаров возвращающих адсорберов, в которые улавливается нефтепродукт, находящийся в паровоздушной смеси; применением газгольдера, компрессора, насоса, возвращающего пары топлива обратно в резервуар; установкой газовых труб, с помощью которых соединяют между собой резервуары, предназначенные для хранения одного сорта нефтепродуктов (при заполнении одного резервуара паровоздушная смесь будет вытесняться в другой, а не теряться в атмосфере); запрещением проветривать резервуар перед заполнением. [3 стр.271-274] К специальным техническим средствам снижения потерь при хранении относятся: применение резервуаров, конструкция которых предусматривает уменьшение объема газового пространства или хранение нефтепродуктов под повышенным давлением; применение газоуравнительных систем; применение систем улавливания легких фракций (УЛФ), паров нефти и нефтепродуктов; отражательно-тепловая зашита резервуаров для уменьшения отрицательного влияния солнечной радиации с целью сокращения амплитуды колебаний температуры газового пространства. Принцип уменьшения объема газового пространства как средства снижения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения является одним из наиболее эффективных, в особенности для резервуарных парков, характеризующихся высокой оборачиваемостью, так как в этих условиях преобладающее количество потерь происходит за счет «больших дыханий». Поэтому наиболее целесообразно применять резервуары с плавающими крышами или понтонами. В качестве теплозащитных мероприятий, уменьшающих влияние солнечной радиации на резервуары, относятся: окраска наружных и внутренних поверхностей резервуаров, устройство лучеотражательных экранов, орошение крыш резервуаров хранение нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов в заглубленных и подземных хранилищах. Окраска наружной поверхности резервуаров в светлые тона наиболее широко применяется в практике эксплуатации резервуаров, так как заметно уменьшает амплитуду колебания температуры газового пространства, в результате чего снижаются потери от испарения. Обычно поверхности резервуаров окрашивают алюминиевой краской или белой эмалью, которые в наибольшей степени снижают поток тепла во внутрь резервуара. Более эффективна белая краска, обладающая наибольшей лучеотражательной способностью с коэффициентом отражения 90 по сравнению с алюминиевой краской, имеющей коэффициент отражения 67 (коэффициент отражения черной краской равен нулю). Современными исследованиями установлена целесообразность окрашивания не только наружных, но и внутренних поверхностей резервуара. Оно уменьшает поток тепла от стенок к поверхности нефтепродукта за счет низкого коэффициента излучения, что снижает потери в среднем на 30%. Одновременная окраска внутренней и наружной поверхностей резервуаров может уменьшить потери от испарения на 40—50% по сравнению с резервуарами, имеющими неокрашенные поверхности. Один из эффективных способов хранения легкоиспаряющихся нефтей — хранение в заглубленных и подземных резервуарах, отличающихся относительным постоянством температурного режима. При хранении в заглубленных резервуарах почти полностью исключается потери от «малых дыханий», так как, будучи засыпаны грунтом, они не подвергаются солнечному облучению, и, следовательно, в них почти отсутствуют суточные изменения температуры газового пространства. По сравнению с наземными резервуарами потери от «малых дыханий» в заглубленных резервуарах сокращаются в 8—10 раз и несколько снижаются потери от «больших дыханий» (при отсутствии газоуравнительных трубопроводов).  1 – дыхательный клапан; 2 – асбоцементная труба; 3 – задвижка; 4 – металлическая труба; 5 – предохранительная мембрана; 6 – огневой предохранитель. Рисунок 2 – Схема газовой обвязки резервуаров с централизованной (групповой) установкой дыхательной арматуры Газовая обвязка резервуаров дает наибольший эффект в резервуарных парках, где работа по приему и откачке совпадает как по производительности, так и по времени. В этом случае сохраняется значительное количество паров нефти и нефтепродуктов, которые перетекают из резервуара в резервуаров то же время затраты на устройство газовых обвязок сравнительно невелики. Газовые обвязки рекомендуется выполнять по схеме, в которой все резервуары с нефтью или нефтепродуктами объединены в одну общую газоуравнительную систему. Эго обеспечивает взаимозаменяемость всех резервуаров парка или группы резервуаров, связанных общими технологическими операциями. На рисунке 2 показана схема газовой обвязки резервуаров с групповой установкой дыхательной аппаратуры. По этой схеме газовые пространства резервуаров, предназначенных для хранения одноименных сортов нефти или нефтепродуктов, объединяются обвязкой (газоуравнительной системой), на которой установлен общий комплект дыхательной аппаратуры.  1 – резервуар; 2 – огневой предохранитель; 3 – задвижка; 4 – газосборник; 5 – сборник конденсата; 6 – насос для откачки конденсата; 7 – насос для налива (слива) нефти. Рис. 3 Схема газовой обвязки резервуаров, подключенных к транспортной емкости Схемы газоуравнительных систем зависят от комплекса эксплуатационных и технологических факторов, характерных для различных резервуарных парков как по объему и производительности, так и по компоновке и их назначению. В тех случаях когда коэффициент совпадения операций по заполнению к одновременному опорожнению резервуаров невелик, в систему газовой обвязки резервуаров включают специальные газосборники. На рисунке 3 представлена схема газоуравнительной системы наземного резервуарного парка, связанная с транспортной емкостью и оборудованная газосборником. Система трубопроводов газовой обвязки принимается с расчетом обеспечения прохождения паровоздушной смеси при максимальной закачке и выкачке нефтепродукта и устранения избыточного вакуума при понижении температуры наружного воздуха. Газосборники имеются различных конструкций, например: в виде обычных резервуаров, оборудованных подъемной крышей с гидравлическим или сухим затвором, или в виде «мягких» (эластичных), дышащих резервуаров из синтетических (резинотканевых) материалов, являющихся наиболее перспективными. Поскольку потери нефти наблюдаются при различных операциях транспорта и хранения, причем величина их зависит от многих факторов, учет этих потерь осуществляется раздельно специальными нормами потерь. Эти нормы регламентируют потери нефти как при хранении, приемке и отпуске, так и при транспортировке, причем для каждой операции установлены нормы потерь в зависимости от времени года и климатической зоны, исходя из физико-химических свойств нефти, которые в свою очередь подразделяются на десять групп. Действующие нормы потерь не являются стабильными. Они периодически пересматриваются по мере усовершенствования методов хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов. Внедрение рациональных организационно-технических мероприятий и специальных технических средств создают условия для снижения фактических потерь при всех операциях и установления более прогрессивных норм. [2 стр175-186] На НПС «Екатеринбург» применяется метод сокращения потерь с помощью систем улавливания легких фракций. Применение этой системы обуславливается тем что данная схема достаточно дешевая, а так же экологична. Применение системы УЛФ уменьшает выбросы паров нефти в атмосферу при большых и малых дыханий на 99%. 1.4 Описание выбранного метода борьбы с потерями. Система УЛФ Система улавливания легких фракций (УЛФ) — это совокупность технологического оборудования, обеспечивающего отбор и утилизацию легких фракций нефти при повышении давления в газовом пространстве резервуара. Под утилизацией в данном случае понимается либо накопление ПВС с целью последующего ее возврата в ГП резервуаров, либо отделение углеводородов от нее, либо реализация смеси потребителям. Системы УЛФ, применяемые в нефтеобеспечении, могут быть разделены : по характеру работы; по виду «защитного газа»; по методу отделения углеводородов; по методу аккумулирования или реализации парогазовой смеси. По характеру работы системы УЛФ бывают разомкнутого и замкнутого типов. В первом случае парогазовая смесь, отобранная из ГП резервуаров, не возвращается в него при последующем создании разряжения. В системах же замкнутого типа уловленные углеводороды частично используются для исключения подсасывания воздуха в резервуары. По виду «защитного газа» системы УЛФ различаются тем, что в одних из них допускается подсасывание воздуха, в других же не допускается. Для аккумулирования и реализации парогазовой смеси используют либо ее хранение в газосборниках постоянного или переменного объема, либо закачку в газопровод для подачи потребителям, либо сжигание в качестве топлива. По методу отделения углеводородов от парогазовой смеси различают адсорбционные, абсорбционные, компрессионные, конденсационные и комбинированные системы. В адсорбционных системах УЛФ в качестве поглотителя углеводородной части ПВС используются уголь, полимеры и другие адсорбенты. В абсорбционных системах УЛФ для поглощения углеводородов используются бензин (под давлением или охлажденный), а также низколетучие нефтепродукты (керосин, дизтопливо и т. п.). Все описанные выше системы УЛФ имеют один существенный недостаток: они относительно дороги. Причинами этого являются: 1) дороговизна комплектующих; 2) необходимость использования средств автоматического управления; 3) наличие в их составе энергопотребляющего оборудования. Достаточно сказать, что кажущаяся простой на принципиальной схеме система УЛФ с распыливающим абсорбером, при подключении к резервуарам РВС 1000 в 2006 г. стоила 15 млн руб. Стремление предельно удешевить системы УЛФ без ущерба для эффективности их применения привело к созданию системы УЛФ с «транзитным» резервуаром (далее система УЛФ-ТР). Ее принципиальная технологическая схема приведена на рис.4. Схема включает резервуары 1,2 и 3 нефтью, соединенные газовой обвязкой 4, на которой установлен клапан 5 односторонней проводимости. Резервуары оборудованы дыхательными клапанами 6 с диском-отражателем 7, а также устройством 8 ввода паров бензина в резервуар нефтью . Система УЛФ-ТР работает следующим образом. При повышении давления в газовом пространстве нефтяных резервуаров насыщенна углеводородами паровоздушная смесь (ПВС) из резервуаров 1, 2 по газовой обвязке 4 через клапан 5 односторонней проводимости и устройство 8 вводится в резервуар 3, вытесняя в атмосферу малонасыщенную углеводородами ПВС. Таким образом, не уменьшая объема выброса паров в атмосферу, схема позволяет уменьшить концентрацию углеводородов в нем, что и дает как экологический эффект, так и сокращение потерь бензина. При последующем неподвижном хранении поверхность нефти поглощает попавшие в резервуар 3 пары нефти.  1,2 – резервуары с нефтью; 3 – «транзитный» резервуар; 4 – газовая обвязка; 5 – клапан односторонней проходимости; 6 – дыхательный клапан; 7 – диск отражатель; 8 – устройство ввода ПВС в «транзитный резервуар». Рисунок 4 – Принципиальная схема системы УЛФ с «транзитными резервуарами» Никаких средств автоматики и энергопотребляющего оборудования система не содержит. Система УЛФ-ТР монтируется на типовых резервуарах, удовлетворяющих всем требованиям пожарной безопасности (оборудованы молниезащитой, между дыхательной арматурой и резервуаром установлены огневые предохранители, имеется стационарная система пожаротушения, имеется заземление с низким сопротивлением для отвода зарядов статического электричества и т. д.). Для предотвращения распространения пламени газовая обвязка подключена к резервуарам через огневые предохранители. Кроме того, возможному распространению пламени от резервуара 3 к резервуарам 1, 2 препятствует клапан 5. Единственным элементом системы УЛФ-ТР, где имеются подвижные части, является клапан 5. Он представляет собой обычный тарельчатый клапан. Таким образом, условия образования статического электричества в данной системе отсутствуют. Система предназначена для сокращения потерь нефти при операциях приема и хранения нефти в резервуарах, независимо от их формы. Неоспоримыми достоинствами системы УЛФ-ТР являются простота, надежность в работе, пожаровзрывобезопасность, отсутствие средств автоматизации и энергопотребляющего оборудования, относительно низкая стоимость (около 500 тыс. руб. на 1 резервуар). Система УЛФ-ТР испытана в промышленных условиях. Сокращение выбросов углеводородов в атмосферу составило соответственно 98,7 и 99,2%. [4 стр.64–75] 2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 2.1 Потери от малых дыханий Дано: г.Екатеринбург (географическая широта ψ= 56° 51’), 1 августа резервуар РВС 10000, Высота взлива  ., Максимальная температура воздуха ., Максимальная температура воздуха  –305 К, минимальная –305 К, минимальная  – 292 К. Резервуар окрашен новой алюминиевой краской ( – 292 К. Резервуар окрашен новой алюминиевой краской ( ), Установка клапана вакуума ), Установка клапана вакуума  Па, а клапан давления – 1962 Па, Барометрическое давление равно Па, а клапан давления – 1962 Па, Барометрическое давление равно  Па. Облачность 50%, Температура начала кипения бензина Па. Облачность 50%, Температура начала кипения бензина  , Плотность бензина , Плотность бензина  . Давление насыщенных паров . Давление насыщенных паров  Па. Па.Данные по резервуару:     1.Определяем площадь «Зеркала» нефти  , ,  : : , (1) , (1)где:  – диаметр резервуара, м. – диаметр резервуара, м. 2.Определяем молярную массу паров бензина,  , ,  : : (2) (2)где:  – температура начала кипения бензина, К. – температура начала кипения бензина, К. 3. Средняя температура воздуха и средняя температура нефти:  , (3) , (3)где:  – максимальная температура воздуха, К; – максимальная температура воздуха, К; – минимальная температура воздуха, К. – минимальная температура воздуха, К. 4. Теплопроводность,  , ,  , и теплоемкость, , и теплоемкость,  , ,  нефти при его средней температуре: нефти при его средней температуре: (4) (4) (5) (5)где: Т – средняя температура воздуха, К;  – плотность нефти при температуре, – плотность нефти при температуре,  . .  5. Коэффициент температуропроводности  , ,  , бензина: , бензина: (6) (6) (7) (7)где:  – теплоемкость нефти, – теплоемкость нефти,  ; ; – плотность нефти при средней температуре, – плотность нефти при средней температуре, , ,  , по формуле 7; , по формуле 7; – теплопроводность, – теплопроводность,  ; ; – коэффициент объемного расширения, таблица 1.1 [5]. – коэффициент объемного расширения, таблица 1.1 [5].  6. Количество суток  до рассматриваемого дня, включительно с начала года: до рассматриваемого дня, включительно с начала года: 7. Расчетное склонение солнца,  , град., 1 августа: , град., 1 августа: (8) где:  – количество суток до 1 августа. – количество суток до 1 августа. 8. Продолжительность дня,  , ч.: , ч.: (9) где:  – расчетный угол склонения солнца; – расчетный угол склонения солнца;ψ – географическая широта города Екатеринбург.  9  . Расчетный параметр . Расчетный параметр  , ,  , по формуле: , по формуле:(10)  10. Интенсивность солнечной радиации  , ,  : : (11) где:  – коэффициент прозрачности атмосферы, – коэффициент прозрачности атмосферы,  . . 11. Расчетная высота газового пространства резервуара,  , м: , м: , (12) , (12)где:  – высота резервуара, м; – высота резервуара, м; – высота взлива резервуара, м; – высота взлива резервуара, м; – высота крыши. – высота крыши. 12. Площадь поверхности стенок, ограничивающих газовое пространство резервуара, на вертикальную плоскость,  , , : : , (13) , (13) 1 (14) где:  – площадь поверхности стенок ограничивающих газовое пространство; – площадь поверхности стенок ограничивающих газовое пространство; – площадь «Зеркала» нефти – площадь «Зеркала» нефти  . . 14. Площадь поверхности стенок, ограничивающих газовое пространство:  15. Количество тепла  , , , получаемого 1 м2 стенки, ограничивающей газовое пространство резервуара за счет солнечной радиации: , получаемого 1 м2 стенки, ограничивающей газовое пространство резервуара за счет солнечной радиации: (16) где:  – степень черноты внешней поверхности резервуара, – степень черноты внешней поверхности резервуара,  . . 1 (17)        При выборе коэффициентов теплоотдачи  можно воспользоваться рекомендациями Н. Н. Константинова: можно воспользоваться рекомендациями Н. Н. Константинова:   17. Приведенные величины коэффициентов теплоотдачи:  (19)  (20)   18. Избыточная максимальная,  , К и минимальная температуры , К и минимальная температуры  , К, стенки резервуара, отсчитываемые от средней температуры нефти: , К, стенки резервуара, отсчитываемые от средней температуры нефти: (21) (21) (22) (22)где:  – количество тепла, – количество тепла,  . .  19. Избыточные температуры газового пространства, отсчитываемые от средней температуры бензина:  (23)  (24) где:  – минимальная избыточная температура стенки; – минимальная избыточная температура стенки; – максимальная избыточная температура стенки. – максимальная избыточная температура стенки.  20. Минимальная и максимальная температура газовой среды резервуара: где:  – минимальная температура газовой среды; – минимальная температура газовой среды; – максимальная температура газовой среды. – максимальная температура газовой среды.  21. Объемы жидкой и паровой фаз в резервуаре:  , (27) , (27)  (28) (28)где:  – объем резервуара; – объем резервуара; – объем жидкости в паровой фазе. – объем жидкости в паровой фазе. 22.Соотношение фаз и величина функции F (  ): ):  , (29) , (29) 23. Давление насыщенных паров бензина при минимальной температуре в ГП резервуара где:  – давление насыщенных паров по Рейду, – давление насыщенных паров по Рейду,   – эмпирический коэффициент по таблице 10.2 [3]. – эмпирический коэффициент по таблице 10.2 [3]. 24. Соответствующие величины объемной и массовой концентрации углеводородов в ГП:  (33) (33) , (34) , (34)   25. Параметры ПВС в ГП резервуара при температуре  : :П  лотность паровоздушной смеси лотность паровоздушной смеси(35)  Масса ПВС в ГП резервуара:  Масса паров нефти в ГП резервуара :  26. Продолжительность роста парциального давления в ГП 1 2 |