пр. текст. Курсовой проект по дисциплине Лесомелиорация ландшафтов Проект создания злн в ао экосельхоз

Скачать 1.08 Mb. Скачать 1.08 Mb.

|

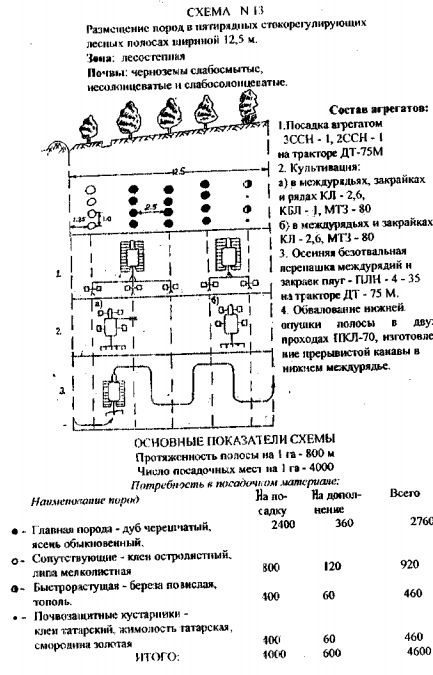

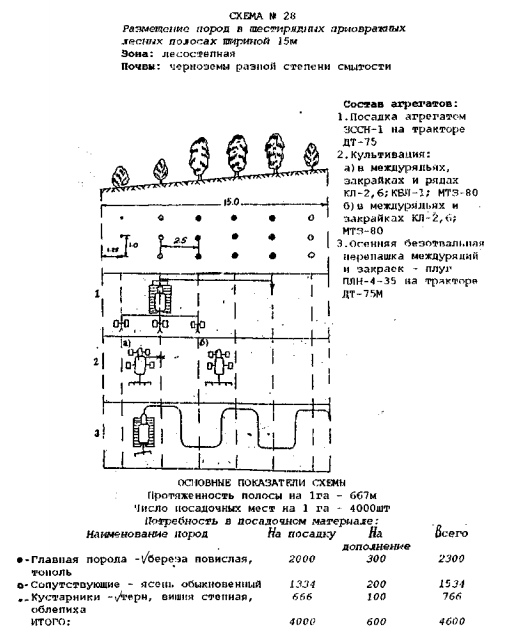

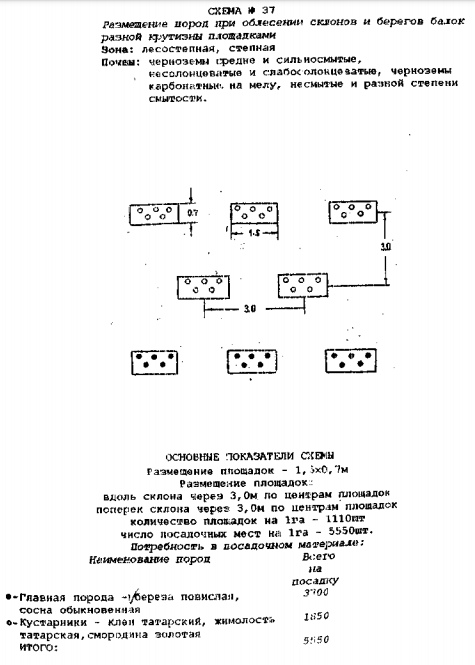

Клён обыкновенный (лат. Acer platanoides).Семейство Кленовые. Листопадное дерево с широкой, округлой, плотной кроной. Достигает в высоту до 30 м.Кора молодых деревьев гладкая, имеет красновато-серый оттенок. У более взрослых растений кора серая, испещрена мелкими трещинами.Листья клена остролистного крупные, до 18 см в диаметре, обладают четкими, ярко выраженными жилами, имеют 5 лопастей, заканчиваются остроконечными долями. 3 передние лопасти одинаковы, 2 нижние чуть меньше.Сверху листья темно – зеленые, снизу – светло-зеленые, держатся на длинных черешках.Цветки зеленовато-желтые, мелкие, правильной формы, собраны в щиткообразные соцветия. Цветение начинается в начале мая, до или во время распускания листьев, длится около 10 дней.Плод – двойная плоская крылатка, с двумя небольшими крыльями. Семена голые, с крупным зеленым зародышем. Созревают в августе. Могут оставаться на дереве на весь зимний период.Берёза пови́слая (лат. Bétula péndula). Семейство Берёзовые. Дерево высотой 20-30 м, с негустой пирамидальной кроной. Кора белая, напоминающая пергамент. Ветви молодых берез почти прямые, у старых растений - повислые, усаженные смолистыми бородавочками. Листья почти ромбические, длинночерешковые, заостренные, двоякозубчатые; молодые - клейкие, более старые - голые, блестящие. Цветки коричневые. Тычиночные соцветия длиной 6-10 см, на кончиках ветвей образуют 2-3 повислые сережки. Женские сережки зеленые, прямые, тонкие, длиной 2-4 см. Плод - орешек, сплюснутый с боков, снабженный двумя перепончатыми крылышками. Растет в лесах, горах на всей территории России. Жимолость татарская (лат. Lonicera tatarica) листопадный кустарник высотой 1-3 м. Побеги полые. Кора молодых побегов желтовато-бурая, покрытая мелкими тёмными чечевичками; у старых побегов кора серая, отслаивается полосами. Листья яйцевидные 3-6 см длиной, цельнокрайние. Цветки парные, длиной до 2 см, цветёт жимолость татарская в мае-июне. Плоды шаровидные, красные или оранжевые, часто сросшиеся парами в основании, диаметром около 6 мм, созревают в июле-августе. Несъедобные, горькие на вкус. В диком виде растёт на юго-востоке европейской части России, в Сибири, предгорьях Тянь-Шаня и Алтая.  4.3 Приовражные лесные полосы Приовражные лесные полосы скрепляют почву и грунт, препятствуют их размыву, улучшают микроклимат и снегораспределение, способствуют хозяйственному использованию малопродуктивных земель. Они размещаются вдоль обоих откосов крупных оврагов не ближе 3-5 м от бровки. Вдоль узких оврагов создается обычно одна отеняющая полоса с южной стороны. При интенсивном процессе оврагообразованяя приовражные полосы создаются также на 20-50 м выше его вершины, при этом дно водопроводящих ложбин остается под задернение или производится выполаживание. Если расстояние между "ветвистыми" оврагами превышает 100 м и склоны его сильно расчленены, приовражные полосы проектируют вокруг каждого отвертка. При расстоянии между ответвлениями менее 100 м проектируется одна полоса выше отвершков, а площадь между ними отводится под сплошное и куртинное облесение или под залужение. Приовражные полосы проектируются шириной 12,5 - 21 м, при этом минимальная ширина должна быть вдоль склоновых оврагов, растущих по линии наибольшего уклона. Максимальная ширина приовражных полос устанавливается вдоль вершинных и донных оврагов, когда вышерасположенные прибавочные или стокорегулируюшие полосы размещаются на расстоянии более 100-150 м. При определении ширины приовражных лесных полос учитываются зональные особенности. Приовражные полосы создаются непродуваемой конструкция, для чего в них вводят большой процент кустарников. Расстояние между рядами проектируется в зависимости от лесорастительных условий 2,5-3,0 или 3,0-5,0 м. Подбор ассортимента древесных пород и кустарников, схем смешения осуществляется в тесной увязке с конкретными почвенно-климатическими условиями. В прибровочные ряды от оврага вводятся корнеотпрысковые породы - терн, облепиха, акация белая, вишня степная и др.; для обсеменения - клен ясенелистный, тополь серый, аморфа, сосна, акация белая , обеспечивающие успешное облесение откосов и дна оврагов естественным путем. В крайние ряды полевой опушки со стороны пастбищ вводятся колючие кустарники - лох узколистный, акация желтая, гледичия, а при наличии благоприятных почвенных условий вводят плодово-ягодные породы. При выборе ассортимента пород учитываются их биолого-лесоводственные особенности: рост, состояние и устойчивость в зависимости от плодородия и смытости почв, экспозиции и крутизны склона. Древесные и кустарниковые породы высаживаются преимущественно чистыми рядами. Агротехника выращивания приовражных полос аналогична агротехнике прибалочных полос и зависит от природно-климатической зоны, характера почвенного покрова и типа лесорастительных условий. Для закрепления действующих крупных оврагов используют противоэрозионные гидротехнические сооружения (водозадерживающие и водоотводящие валы, канавы, водосбросные сооружения, запруды и др.) в сочетании с облесением. При выборе способа закрепления действующего оврага осуществляются инженерно-технические расчеты, которые в данной курсовой работе не предусмотрены. Запроектированные приовражные полосы наносятся на план в соответствии с условными обозначениями. При написании раздела и оформлении расчетной части используются те же требования, что и для предыдущих разделов курсовой работы. Расчет необходимых показателей схемы смешения для приовражных лесных полос: Протяженность 1 га лесной полосы (1 га=10000 м2, ширина лесной полосы – 15 м) равна 10000/15=667 м. Число посадочных мест на 1 га – 10000 м2/2,5 м2=4000 шт, где 2,5 м2- площадь питания одного растения. Потребность посадочного материала: для тополя – 4000/6*3= 2000 шт, на дополнение 15%-300 шт, всего 2300 шт; для ясеня обыкновенного - 4000/6*2= 1334 шт, на дополнение 15%-200 шт, всего 1534 шт; для облепихи– 4000/6*6= 4000 шт, на дополнение 15%-100 шт, всего 600 шт. На 1 га требуется 4600 шт посадочного материала. Характеристика главных пород по схеме №28 Ясень обыкновенный (лат. Fráxinus excélsior). Семейство Маслиновые. Дерево высотой 20-30 м и диаметром ствола до 1 м. Крона высокоподнятая, ажурная. Кора серая трещиноватая (у молодых растений — серо-зелёная гладкая). Почки черноватые, бархатистые. Листья непарноперистые, состоят из 7—15 листочков. Листочки ланцетные или продолговато-яйцевидные, сидячие, пильчатые по краю, сверху ярко-зелёного, а снизу светло-зелёного цвета. Цветки мелкие, без околоцветника, обоеполые, с двумя тычинками и пестиком с двураздельным рыльцем (реже встречаются цветки без пестика), собраны пучками в метёлки на побегах прошлого года. Цветение — до появления листьев, в центре Европейской части России — в апреле—мае. Плоды — узкие крылатки, длиной до 5 см, вначале зелёного цвета, потом коричневого, созревают в августе, часто удерживаются на растении всю зиму. Облепи́ха (лат. Hippоphaë) – род растений семейства Лоховые. Кустарники или деревья, большей частью колючие, от 0,1 до 3—6 м (редко до 15 м) высотой. Листья очерёдные, узкие и длинные, зелёные в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые,или ржаво-золотистые с нижней стороны от густо покрывающих их звёздчатых чешуек. Цветки появляются раньше листьев. Они однополые мелкие, невзрачные и сидят либо скученно, в коротких колосовидных соцветиях при основании молодых побегов (мужские), либо по одному (реже по 2-5) в пазухе кроющей чешуйки (женские); растения двудомные. Околоцветник простой, двураздельный; в мужском цветке цветоложе плоское, в женском – вогнутое, трубчатое; тычинок четыре (очень редко три); пестик один, с верхнею, одногнёздною, односемянною завязью, и с двураздельным рыльцем. Цветки опыляются ветром, реже насекомыми. Плод ложный (костянка), состоящий из орешка, одетого разросшимся, сочным мясистым, гладким и блестящим цветоложем. Плоды оранжевые или красноватые, их много, они густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения). Плод имеет шарообразную или вытянутую форму. Растения размножаются семенами и вегетативно.  4.4 Облесение берегов балок, откосов оврагов и крутых склонов На берегах балок, откосах оврагов и крутых склонах защитные насаждения создаются с целью укрепления эродированных склонов берегов балок, откосов оврагов и донной части гидрографической сети, поглощения поверхностного стока регулирования снеготаяния, задержания поверхностного стока, улучшения малопродуктивных площадей и превращения их в хозяйственно-ценные. Эта группа защитных насаждений проектируется на малопригодных и неиспользуемых в сельском хозяйстве землях. В настоящем разделе указывается назначение и размещение лесных насаждений, обосновывается ассортимент пород и схемы смешения, разрабатываются агротехника создания этих насаждений (способы и техника обработки почвы, вид посевного и посадочного материала, метод и способ создания, способы, техника и повторяемость уходов за насаждениями). По дну и откосам оврагов с незаконченным формированием профиля равновесия с целью ослабления эрозионных процессов целесообразно проводить посев трав или древесных и кустарниковых растений. На участках склонов и берегов балок с незначительной крутизной и лучшими почвами рекомендуется выращивать плодово-ягодные насаждения, плантации технических культур и луговые травы. Агротехника создания защитных насаждений определяется почвенно-климатическими условиями и крутизной склонов. При крутизне склонов до 6˚ рекомендуется сплошная обработка почвы, при крутизне свыше 6˚ - полосная обработка почвы в чередовании с необработанными лентами. Ширина обрабатываемых полос и буферных лент зависит от экспозиции, крутизны склонов, характера почв, интенсивности эрозионных процессов. Минимальная ширина распахиваемых полос применяется на более крутых, слабозаросших, подвергшихся эрозии склонах. При проектировании работ по облесению берегов и крутосклонов необходимо по возможности ориентироваться на механизированную обработку почвы. На склонах до 12˚ облесение осуществляется по напашным террасам, более 12˚ - по скамьевидным, с использованием крутосклонных тракторов. Полотна на террасах принимаются шириной 2,5 - 5 м с обратным уклоном. С целью предохранения террас от разрушения стекающими водами выше их по склону устраивают водоотводящие канавы. Почва на террасах обрабатывается одновременно с их нарезкой или вслед за нею. Глубина основной обработки почвы в районах лесостепи – 25 - 27; в степи - с углублением до 35 см. При посадке и последующем уходе за почвой на террасах используются навесные машины. На крутых тракторонепроходимых берегах балок, в условиях лесостепи посадку возможно осуществлять на полосах шириной 1 - 1,5 м и более. На узких полосах высаживают I ряд сеянцев одной породы через 0,7 м; на более широких лентах - несколько рядов при ширине междурядий 1 - 1,5 м. Для посева и посадки насаждений на небольших участках крутых склонов и берегах балок, где невозможно применять тракторную и конную тягу, почву готовят в виде площадок размером 1 - 2 м, с расстояниями между их центрами 3 - 5 м.На каждой площадке высаживают 20 - 30 наклюнувшихся желудей. Виды и кратность уходов рекомендуются в зависимости от расположения этих насаждений и возможности использования механизмов. Расчет необходимых показателей схемы смешения при облесении склонов оврагов площадками: Размещение площадок- 0,7*1,5 м. Вдоль склона через 3 м по центрам площадкам, поперек склона через 3 м по центрам площадок. Количество площадок на 1 га – 10000/(3*3)=1110 шт. Число посадочных мест на 1 га- 1110*5=5550 шт, 5 посадочных мест в площадке. Потребность в посадочном материале: для березы повислой – 5550/8*5=3370 шт, для жимолости татарской - 5550/8*3= 1850шт. Всего требуется на 1 га 5550 шт посадочного материала. Характеристика главных пород по схеме №37 Берёза пови́слая (лат. Bétula péndula). Семейство Берёзовые. Дерево высотой 20-30 м, с негустой пирамидальной кроной. Кора белая, напоминающая пергамент. Ветви молодых берез почти прямые, у старых растений - повислые, усаженные смолистыми бородавочками. Листья почти ромбические, длинночерешковые, заостренные, двоякозубчатые; молодые - клейкие, более старые - голые, блестящие. Цветки коричневые. Тычиночные соцветия длиной 6-10 см, на кончиках ветвей образуют 2-3 повислые сережки. Женские сережки зеленые, прямые, тонкие, длиной 2-4 см. Плод - орешек, сплюснутый с боков, снабженный двумя перепончатыми крылышками. Растет в лесах, горах на всей территории России. Жимолость татарская – (Lonicera tatarica) листопадный кустарник высотой 1-3 м. Побеги полые. Кора молодых побегов желтовато-бурая, покрытая мелкими тёмными чечевичками; у старых побегов кора серая, отслаивается полосами. Листья яйцевидные 3-6 см длиной, цельнокрайние. Цветки парные, длиной до 2 см, цветёт жимолость татарская в мае-июне. Плоды шаровидные, красные или оранжевые, часто сросшиеся парами в основании, диаметром около 6 мм, созревают в июле-августе. Несъедобные, горькие на вкус. В диком виде растёт на юго-востоке европейской части России, в Сибири, предгорьях Тянь-Шаня и Алтая.  4.5 Донные насаждения и илофильтры Создаются с целью предупреждения возможного возникновения размывов, максимального задержания твердого стока, улучшения малопродуктивных площадей и превращения их в хозяйственно-ценные. Проектируются на широких донных участках балок со слабо, выраженным руслом водостока, узких донных участках овражно-балочных систем с блуждающим руслом водостока и выраженным микрорельефом, проточных частях береговых и донных оврагов, достигших водоносных горизонтов, днищах береговых и донных оврагов, достигших водоносных горизонтов, днищах береговых и склоновых оврагов в условиях низкой влагообеспеченности и обнаженными материнскими породами. При создании защитных насаждений облесялась только та часть дна, которая свободна от прохода воды. На широких донных участках балок со слабо выраженным руслом водостока при благоприятных почвенных условиях проектировали обычно двухрядные ивовые кулисы перпендикулярно направлению шпика, которые чередуются с полосами залужения длиной 50-70м. Их ширина зависит от отметок уровня проходящего паводка, длина не менее 50 м – по главному тальвегу и 20-30 м по второступенному. Расстояние между растениями в ряду – 0,5 м. В широких балках могли использоваться ольха черная, ветла, тополя и другие влаголюбивые породы. Сплошные ивовые насаждения создавали на узких донных участках балок с выраженным руслом водостока, а так же в донной части глубоких береговых оврагов. При этом расстояние между рядами кустарниковых ив составляет 2,5- 3 м при механизированном уходе, в ряду – 0,5 м. Почва под илофильтры готовилась по системе позднего пара, а на узких песчаных балках посадка осуществляется без подготовки почвы. Облесительные работы при создании илофильтров по каменистым днищах суходолов сочетались с устройством илозадерживающих запруд, которые устраивались из хвороста, соломы и русловых отложений за 1-2 года до создания первых. В более пологой части берегов для сброса талых и ливневых вод сооружены водосливы, которые укреплялись от размыва жердями, соломой и хворостом. Посадку илофильтров производили после прохода 1-2 паводков рядами поперек русла (1,0×0,5м). В широких балках вводились древесные породы, при этом 10-15 рядов кустарниковых ив чередуются с 3 рядами древесных пород (тополь, ольха черная, ветла, клен остролистный, акация белая). На конусах выноса устьевых частей балок, неиспользуемых в сельском хозяйстве, создали куртинные насаждения из ветлы, тополей, кустарниковых ив, а в условиях длительного затопления – из ольхи, ветлы и других влаголюбивых пород. По дну оврагов закладываются лесные насаждения: производится маркировка площади посадки, подвозится посадочный материал к месту посадки и сажаются сеянцы тополя и ивы в необработанную почву. Расчет необходимых показателей схемы смешения илофильтров: Потребность посадочного материала: для тополя – 1540 шт; для ивы серой – 12310 шт. Характеристика главных пород по схеме №41 И́ва пепельная (лат. Salix cinerea). Семейство Ивовые. Представители вида кустарники высотой до 5 м. Ветви толстые, довольно ломкие, густо олиственные. Одно- и двулетние побегигусто покрыты серыми или тёмными волосками, иногда почти черным бархатистым войлоком. На обнажённой древесине можно видеть многочисленные длинные рубцы. Почки отстоящие, сплюснутые, тупые, бурые, серо-пушистые, длиной до 4 мм, шириной 2 мм. Прилистники почковидные или полусердцевидные, зубчатые. Листья длиной 4—12 см, шириной 1—3 см, от обратнояйцевидных до узколанцетных, мелко-пильчатые, сверху грязно-зелёные, снизу серо-зелёные, на коротких опушённых черешках. Прицветные чешуйки лопатчатые, бурые, сверху черноватые, длинно-бело-волосистые. Серёжки густоцветковые, почти сидячие, тонкие, длиной около 2 см. Мужские серёжки яйцевидные. Тычинки в числе двух, с золотисто-жёлтыми пыльниками и продолговатым, одиночным задним нектарником. Женские серёжки цилиндрические. Завязь удлинённо-коническая, серо-войлочная; столбик короткий, иногда раздельный. Цветение в апреле, до распускания листьев или почти одновременно. Плодоношение в мае. |