Курсовой проект по дисциплине Основы проектирования систем теплоснабжения

Скачать 0.65 Mb. Скачать 0.65 Mb.

|

|

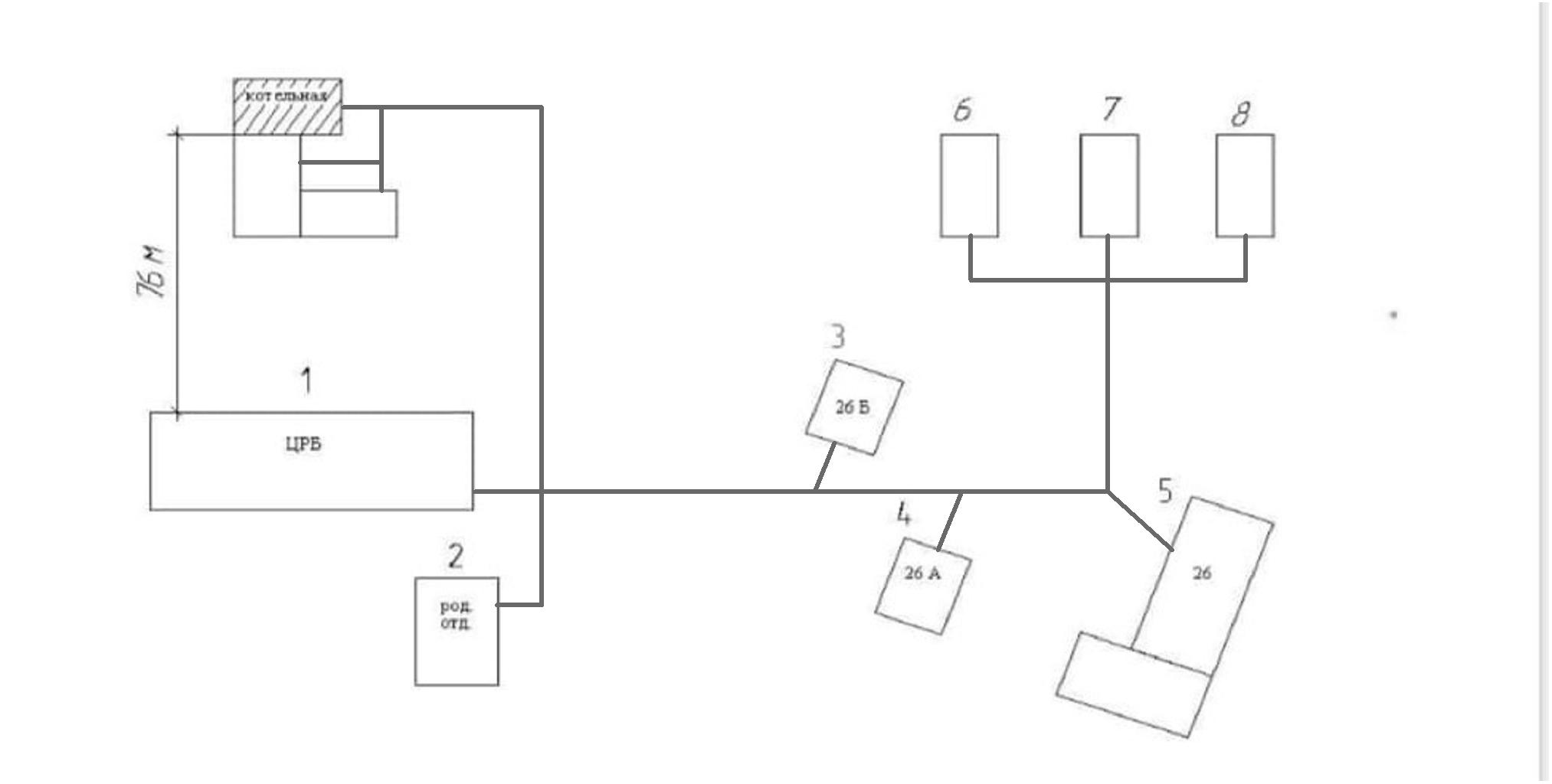

2.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 2.1 Выбор трассы и способа прокладки тепловых сетей Тепловые сети состоят из магистральных трубопроводов, распределительных тепловых сетей и ответвлений. Магистральные трубопроводы прокладываются от источника теплоты до самого дальнего потребителя по наиболее напряженным участкам. Наиболее удаленным от источника теплоты будет абонент 8,поэтому главной магистралью будет линия К-8. Выбираем преимущественно подземный способ прокладки. Схема трассы теплопровода представлена на рисунке 3. 2.2 Определение расхода сетевой воды на теплоснабжение абонентов Расчетный расход сетевой воды(кг/с) абонентами в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции, бытового и технологического горячего водоснабжения каждого потребителя с последующим суммированием этих расходов. На отопление потребность в сетевой воде абонентов, кг/с,определяется по формуле[1]:   , (2.1) , (2.1)где  - расчетная тепловая нагрузка абонентов на отопление, кВт; - расчетная тепловая нагрузка абонентов на отопление, кВт;  и и  –температура воды в подающем и обратном трубопроводах соответственно, °С; –температура воды в подающем и обратном трубопроводах соответственно, °С; с-теплоемкость воды(с=4,19кДж/кг). На вентиляцию потребность в сетевой воде абонентов, кг/с,определяется по формуле[1]:  , (2.2) , (2.2)  Рисунок.3 Трасса тепловой сети. где  - расчетная тепловая нагрузка абонентов на вентиляцию, кВт; - расчетная тепловая нагрузка абонентов на вентиляцию, кВт;  и и  – соответственно температура воды в подающем и обратном трубопроводах, °С; с - теплоемкость воды(с=4,19кДж/кг). – соответственно температура воды в подающем и обратном трубопроводах, °С; с - теплоемкость воды(с=4,19кДж/кг).На горячее водоснабжение и технологические нужды в открытых системах водоснабжения максимальная потребность в сетевой воде абонентов,кг/с, определяется по формуле[1]:  , (2.3) , (2.3)где  - расчетная тепловая нагрузка абонентов на горячее водоснабжение, кВт; - расчетная тепловая нагрузка абонентов на горячее водоснабжение, кВт;  и и – соответственно наименьшая температура воды в подающем трубопроводе при качественном регулировании отпуска теплоты(70 – соответственно наименьшая температура воды в подающем трубопроводе при качественном регулировании отпуска теплоты(70 ) и температура воды после параллельно включенного водонагревателя(30 ) и температура воды после параллельно включенного водонагревателя(30 ), °С; с - теплоемкость воды(с=4,19кДж/кг). ), °С; с - теплоемкость воды(с=4,19кДж/кг).Подставив данные в формулы (2.1),(2.2) и (2.3), определим потребности первого абонента в сетевой воде на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение:  = =  = 0,886 кг/с = 0,886 кг/с = =  = 0,608 кг/с = 0,608 кг/с = =  = 0,234 кг/с = 0,234 кг/сПотребность в сетевой воде на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение всех остальных абонентов определена аналогично и представлена в таблице 2.1  Таблица 2.1.Потребность абонентов в сетевой воде Таблица 2.1.Потребность абонентов в сетевой воде

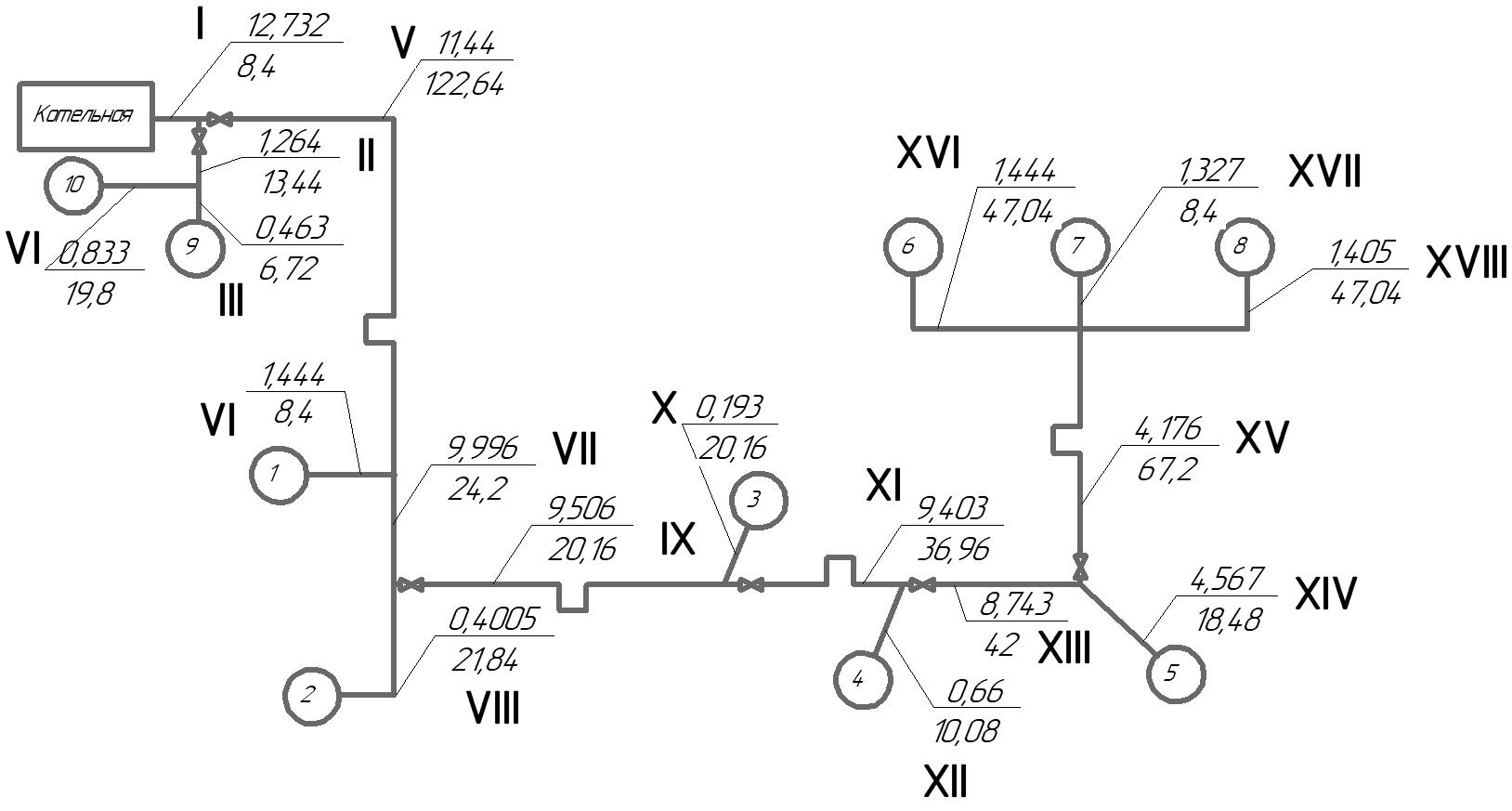

Исходя из полученных значений расхода воды для каждого потребителя, для потребителя 3выбираем открытую схему теплоснабжения, а потребителей 1,2,4,5,6,7,8 ,9 и 10 подключаем по закрытой схеме.  2.3.Составление расчетной схемы тепловой сети .Определение диаметров труб на всех участках тепловой сети Для определения расхода сетевой воды по участкам трубопроводов необходимо построить расчетную схему трубопроводов тепловой сети. На рисунке 4 представлена расчетная схема тепловой сети . На схеме выделены участки с постоянным расходом воды.Эти участки обозначены римскими цифрами. На полке- выноске в числителе указан расход, в знаменателе длина участка трубопровода. Расчетный расход сетевой воды  ,кг/с , на расчетных участках определяется по формуле[1]: ,кг/с , на расчетных участках определяется по формуле[1]: = 𝞢( = 𝞢( , (2.4) , (2.4)где  - расчетные потребности абонентов в сетевой воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. - расчетные потребности абонентов в сетевой воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.Результаты расчетов расхода сетевой воды  ,кг/с, на расчетных участках трубопроводов заносятся в бланк расчета трубопроводов (Таблица 2.3.). ,кг/с, на расчетных участках трубопроводов заносятся в бланк расчета трубопроводов (Таблица 2.3.).Внутренние диаметры теплопроводов d,мм,для прямолинейных участков предварительно определяются в соответствии с уравнениями Дарси и С.Ф.Копьева для водяных сетей  м) по выражению: м) по выражению:d=  (2.5) (2.5)где  - расход теплоносителя на участке тепловой сети,кг/с; - расход теплоносителя на участке тепловой сети,кг/с; - удельные линейные потери давления на 1 м трубы на этом участке, Па/м; - удельные линейные потери давления на 1 м трубы на этом участке, Па/м; -плотность теплоносителя ,кг/ -плотность теплоносителя ,кг/ ( по таблице «Плотность воды ( по таблице «Плотность воды  в зависимости от температуры» находим значение в зависимости от температуры» находим значение  =947,4кг/ =947,4кг/ ). ).Подставив значения в формулу(2.5) ,получим: d=0,427  =0,427 =0,427 / / =150 мм =150 мм  Рисунок4. Расчетная схема тепловой сети Значения диаметров остальных труб на участках будут приведены в таблице 2.3. 2.4.Расчет потерь давления в трубопроводах расчетной магистрали .Подбор сетевых насосов. Падение давления на участке трубопровода, Па, составит [1]:  , (2.6) , (2.6)где Рл – удельное линейное падение давления на 1 м длины трубы, Па/м; l – длина прямого участка трубопровода, м; lэ – условная дополнительная длина прямых труб, эквивалентная по падению давления местным сопротивлениям рассматриваемого участка, м. Эквивалентную длину трубопровода  определяют по формуле[1] : определяют по формуле[1] :  ,(2.7) ,(2.7)где  -сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; d-внутренний диаметр трубы,м; -сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; d-внутренний диаметр трубы,м; - коэффициент гидравлического трения.Для стальных водопроводов [6]: - коэффициент гидравлического трения.Для стальных водопроводов [6]: (2.8) (2.8)Подставив значения в формулу (2.7) ,получим значение коэффициента гидравлического трения для первого участка:  = 0,0224 = 0,0224Удельное линейное падение давления,Па/м, определяют по формуле[1]:  = =  (2.9) (2.9)Подставив значения в формулу (2.9), получим значение удельного линейного падения давления :  = =  41,03Па/м 41,03Па/мДля того,чтобы рассчитать суммарный коэффициент местных сопротивлений на каждом участке,построим следующую таблицу 2.2. Таблица 2.2. Расчёт суммы коэффициентов местных сопротивлений

Подставляем вышеперечисленные значения в формулу (2.6) и получаем значение эквивалентной длины местных сопротивлений Подставляем вышеперечисленные значения в формулу (2.6) и получаем значение эквивалентной длины местных сопротивлений для первого участка: для первого участка: = 49,55 м = 49,55 мЗначения остальных эквивалентных длин местных сопротивлений определяем аналогично и заносим в таблицу 2.3. Падение давления на первом участке,ΔP,кПа, определим по формуле (2.6): ΔP=  = =  кПа кПаПадение давления на остальных участках определяем аналогично и заносим в таблицу 2.3. Таблица 2.3.Бланк расчета трубопроводов

Подбор сетевых насосов Одной из задач гидравлического расчета сети является подбор сетевого насоса. Рабочее давление сетевых насосов замкнутой водяной сети вычисляется по формуле [1]:  =Δ =Δ +2Δ +2Δ +Δ +Δ ,(2.10) ,(2.10)где Δ  , Δ , Δ , Δ , Δ -потери давления соответственно в источнике теплоты, в тепловой сети и на вводе в наиболее удаленный абонент. -потери давления соответственно в источнике теплоты, в тепловой сети и на вводе в наиболее удаленный абонент.Ориентировочные значения потерь давления в элементах системы централизованного теплоснабжения берём из таблицы 5.7.[1] для местных водо-водяных подогревателей, равные 50…80 кПа. Потери давления в котельной установке Δ  ,кПа,находим по следующей формуле [1]: ,кПа,находим по следующей формуле [1]: Δ Δ = Δ = Δ + Δ + Δ ,(2.11) ,(2.11)где Δ  , Δ , Δ -соответственно потери давления в котлах КВр-1,0 (ГТЖ), КВЖ-2,0-115 и трубопроводах,кПа. -соответственно потери давления в котлах КВр-1,0 (ГТЖ), КВЖ-2,0-115 и трубопроводах,кПа. Подставляем значения в формулу (2.11) и получаем: Δ  =(2*107)+92+80=386 кПа =(2*107)+92+80=386 кПаПотери давления в самом дальнем потребителе, Δ  ,кПа, находят из следующего соотношения [1]: ,кПа, находят из следующего соотношения [1]: ,(2.12) ,(2.12)где V- суммарный расход теплоносителя,  /с; /с;  - расход теплоносителя для самого дальнего потребителя на отопление, вентиляцию и ГВС соответственно, - расход теплоносителя для самого дальнего потребителя на отопление, вентиляцию и ГВС соответственно, /с; /с;  - потери давления для самого дальнего потребителя на отопление, вентиляцию и ГВС соответственно, кПа,(по таблице 5.7. «Ориентировочные значения потерь давления в элементах системы теплоснабжения» из методических указаний берем значения - потери давления для самого дальнего потребителя на отопление, вентиляцию и ГВС соответственно, кПа,(по таблице 5.7. «Ориентировочные значения потерь давления в элементах системы теплоснабжения» из методических указаний берем значения  В моем проекте самым отдаленным потребителем является жилое здание, поэтому суммарный расход теплоносителя и потери давления на вентиляцию отсутствуют. В моем проекте самым отдаленным потребителем является жилое здание, поэтому суммарный расход теплоносителя и потери давления на вентиляцию отсутствуют.Подставим значения в формулу (2.12) и определим потери давления в самом дальнем потребителе:   = 51,912 кПа = 51,912 кПаПотери давления в подающей и обратной расчетной магистрали принимаем равными друг другу:  = =  = =  = 45.104 кПа(2.13) = 45.104 кПа(2.13)Соответственно суммарные потери давления в обоих трубопроводах расчетной магистрали будут равны:  = 2 = 2 45,104=90.208 кПа 45,104=90.208 кПаПодставим все эти значения в формулу (2.10 ) и найдем значение рабочего давления сетевых насосов замкнутой водяной сети  =Δ =Δ +2Δ +2Δ +Δ +Δ = 386+92,208+51,192=528,12 кПа = 386+92,208+51,192=528,12 кПаПроектная подача сетевого насоса  , ,  /ч, вычисляется по формуле : /ч, вычисляется по формуле :  , (2.14) , (2.14)где  - проектная подача рабочих сетевых насосов( максимальный расход воды в сети), кг/с; - проектная подача рабочих сетевых насосов( максимальный расход воды в сети), кг/с; - плотность воды в обратном трубопроводе ,кг/ - плотность воды в обратном трубопроводе ,кг/ ( 977,8 кг/ ( 977,8 кг/ ). ).Подставим данные в формулу (2.14) и получим значение подачи насоса:  =46,89 =46,89  /ч /чнапор  H= H= =52,06 м =52,06 м В небольших местных системах теплоснабжения группы зданий с котельной, оснащенной стальными водогрейными котлами ,обычно используют консольные сетевые насосы типа К. Выбираем один рабочий насосК80-50-200 с подачей 50  /ч и напором 50 м , рабочая зона которого с подачей 35…70 /ч и напором 50 м , рабочая зона которого с подачей 35…70  /чи напором 42…54 м , и один резервный насос. /чи напором 42…54 м , и один резервный насос.2.5 Выбор конструкции тепловой изоляции для теплопроводов и определение толщины теплоизоляционного материала на 2-х участкахтепловой сети. Целью теплового расчета теплопроводов является подбор конструкции теплоизоляции , а именно подбор материала ,определение толщины изоляции. Проведем тепловой расчет изоляции для подземной прокладки трубопроводовV участка . В качестве теплоизоляционного материала для подземного способа выбраны предизолированные трубы с пенополиуретановой изоляцией, так как она имеет ряд преимуществ: -имеет самый низкий коэффициент теплопроводности : 0,032-0,035 Вт/м*С; -законченный комплект поставки, т.е. не требуется дополнительная закупка арматуры,компенсаторов,отводов и т.д.; - отсутствие необходимости в дополнительной антикоррозионной обработке поверхности труб;  -долговечность. -долговечность.Конструкция ППУ изоляции состоит из 2-х труб: внутренняя рабочая(несущая) и наружная защитная(облочка),промежуток между ними заполнен пенополиуретаном, который представляет из себя газонаполненную пластмассу на основе полиуретанов. По формулеопределим эквивалентные наружный и внутренний диаметры канала:  , ,  (2.15) (2.15)где  - наружная и внутренняя площади сечения канала соответственно, - наружная и внутренняя площади сечения канала соответственно, наружный и внутренний периметры канала соответственно,мм.Значения внутренних и внешних размеров канала берутся из СП61.13330.2016 наружный и внутренний периметры канала соответственно,мм.Значения внутренних и внешних размеров канала берутся из СП61.13330.2016Внутренний и внешний периметр канала соответственно будут равны:  = = где  - внутренняя длина и высота канала,мм . - внутренняя длина и высота канала,мм .  250+150+250(133+42,5+42,5)=1086 мм 250+150+250(133+42,5+42,5)=1086 мм 100+250+(133+42,5+42,5)=586 мм 100+250+(133+42,5+42,5)=586 мм = = где  - соответственно наружняя длина и высота канала,мм - соответственно наружняя длина и высота канала,мм  250+150+250(133+42,5+42,5)+120=1206 мм 250+150+250(133+42,5+42,5)+120=1206 мм 100+250+(133+42,5+42,5)+120=688 мм 100+250+(133+42,5+42,5)+120=688 ммПо полученным значениям выбираем канал ЛК-300-180-90. Подставим значения в формулу (2.15) и получим значения внутреннего и наружного диаметров канала:   Коэффициент теплоотдачи поверхности изоляции определяют по эмпирической формуле, Вт/(  : : =11,7+7 =11,7+7 , (2.16) , (2.16)где  - скорость движения воздуха у поверхности изоляции, м/с. Так как прокладка подземная, - скорость движения воздуха у поверхности изоляции, м/с. Так как прокладка подземная,  будет равняться нулю. Тогда будет равняться нулю. Тогда  Вт/( Вт/( . .Коэффициент теплопроводности стенки канала и коэффициент теплопроводности грунта находим СП 61.13330.2012 [5]. Соответственно они будут равны:  Вт/( Вт/( , ,  =1,2 Вт/( =1,2 Вт/( Общее сопротивление теплопередаче конструкции теплоизоляционного слоя подающего и обратного трубопроводовопределим по формуле [1]: R1=Rи+Rк, , (2.17) R2=Rи+Rк Сопротивление теплопередаче тепловой изоляции ,Вт/(  : :  = = , (2.18) , (2.18)где  - наружный диаметр изоляции, мм; h- глубина заложения оси трубопровода,м ( для города Самары =1,54 м); - наружный диаметр изоляции, мм; h- глубина заложения оси трубопровода,м ( для города Самары =1,54 м);  - теплопроводность изоляции,Вт/( - теплопроводность изоляции,Вт/( Наружный диаметр изоляции ,мм:  Rн= 1/  = = 1/ = = 1/ = 0,124 Вт/( = 0,124 Вт/( , ,Тепловое сопротивление канала определим по формуле [1]:  (2.19) (2.19)Тепловое сопротивление стенок канала,  Вт/( Вт/( , определим по формуле [1]: , определим по формуле [1]: (2.20) (2.20) Сопротивление тепловосприятию внутренней стенки канала  = =  (2.21) (2.21)Тепловое сопротивление грунта, окружающего канал:  = = , (2.22) , (2.22)где  - наружный диаметр изоляции, мм; h- глубина заложения оси трубопровода,м. - наружный диаметр изоляции, мм; h- глубина заложения оси трубопровода,м.Подставим все значения в формулы (2.19)-(2.21) и получим следующие значения:  Вт/( Вт/(  = =  Вт/( Вт/( h/  поэтому поэтому = = = = =0,4212Вт/( =0,4212Вт/(  Находим значение теплового сопротивления канала по формуле (2.19): Находим значение теплового сопротивления канала по формуле (2.19): Вт/( Вт/( Теплопроводность изоляции  , Вт/( , Вт/( : :  = 0,032+0,00015 = 0,032+0,00015 =0,032+0,00015 =0,032+0,00015 )=0,04 Вт/м )=0,04 Вт/м = 0,032+0,00015 = 0,032+0,00015 =0,032+0,00015 =0,032+0,00015 ) =0,035 Вт/м ) =0,035 Вт/мСопротивление теплопередаче тепловой изоляции ,Вт/(  : : = = = = = = = 1,9 Вт/( = 1,9 Вт/(  = = = = = = = 2,24 Вт/( = 2,24 Вт/( Находим общее сопротивление теплопередачи для подающего и обратного трубопроводов по формуле (2.17): R1=Rи+Rк=1,9+0.4889=2.38Вт/(  R2=Rи+Rк=2,24+0.4889=2,7Вт/(  Среднее значение температуры воздуха в канале ,   (2.24) (2.24)Подставим данные в формулу (2.24) и получим:  = 20,82 = 20,82  Удельные потери теплоты:  q = q =  / R , (2.25) / R , (2.25)где  - температура теплоносителя в трубопроводах( в подающем -70 - температура теплоносителя в трубопроводах( в подающем -70 ); R- общее сопротивление теплопередачи,Вт/( ); R- общее сопротивление теплопередачи,Вт/( . .Подставим значения в формулу (2.25) и найдем значения удельных теплопотерь в трубопроводах:   Эти значения теплопотерь ниже норм .Толщина изоляции значительно меньше предельной толщины для данного диаметра труб.Следовательно, по этим параметрам толщина тепловой изоляции подобрана правильно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

,

, ,

, ,

, ,

, кПа

кПа