Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях Ямбургского. Курсовой проект по дисциплине Разработка газовых и газоконденсатных месторождений На тему Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях Ямбургского месторождения

Скачать 0.53 Mb. Скачать 0.53 Mb.

|

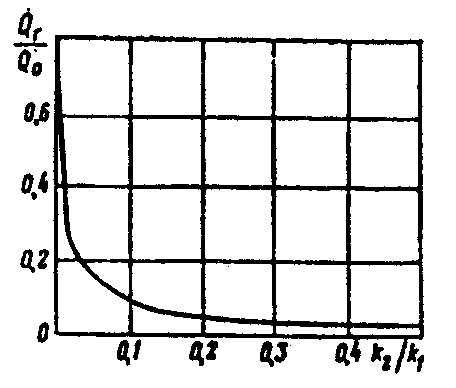

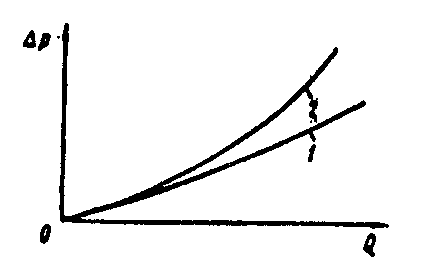

3.2 Технологический режим работы скважинОсновным условием нормальной эксплуатации скважин при установлении технологического режима эксплуатации является обеспечение минимального дебита газа, способствующего полному и непрерывному выносу жидкости с забоя. Большинство газоконденсатных скважин (свыше 80%) на месторождении оснащены лифтовыми колонами 89 мм. или секционными 102 х 89 мм, остальные диаметры 73 мм или 89 х 73 мм. По состоянию 01.07.06г. рабочие дебиты скважин по месторождению варьировали от 80 до 578 м3/сут при средней величине 194 м3/сут. Сопоставление фактических дебитов скважин с базовыми, которые удовлетворяют условию выноса жидкости с забоя, показало, что в 26 скважинах действующего фонда рабочие дебиты ниже предельных значений, а еще в 15 близки к ним. Последнее усугубляется тем, что практически во всех скважинах интервал перфорации лифтовыми колоннами не перекрыт или перекрыт частично. Данное обстоятельство, как уже отмечалось выше, способствует образованию шламово-жидкостных пробок на забое, перекрывающих интервал перфорации и снижающих продуктивность скважин. Как правило, такие скважины характеризуются температурным режимом, близким к условиям гидратообразования и склонны к самозадавливанию. 4. Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях Для нормальной эксплуатации скважин и поддержания технологического режима их работы необходимы периодические обследования состояния забоев и поддержание заданных дебитов газа и конденсата. Основные причины уменьшения дебитов газовых скважин в процессе их эксплуатации - разрушение пласта и образование песчаных пробок на забое, обводнение скважин вследствие проникновения на забой контурных или подошвенных вод, накопление конденсата в призабойной зоне и на забое и связанное с этим уменьшение фазовой проницаемости для газа, разбухание глинистого материала в призабойной зоне вследствие его контакта с конденсационной и пластовой водой и уменьшение проницаемости призабойной зоны, закупорка части перфорационных отверстий в процессе эксплуатации и др. В начальные периоды после пуска скважины в эксплуатацию часто наблюдается улучшение продуктивной характеристики скважин, обусловленное очисткой призабойной зоны от бурового раствора и утяжелителя, оставшихся в призабойной зоне и на забое после окончания бурения. 4.1 Эксплуатация газовых скважин в условиях разрушения призабойнои зоны и образования песчаных пробок При вскрытии рыхлых, неустойчивых, разрушающихся коллекторов вынос частиц породы на забой скважин обусловлен превышением градиента давления в призабойнои зоне над допустимым: Если песчаная пробка на забое накапливается, то она снижает дебит скважины, может привести к прихвату фонтанных труб и к выходу из строя забойного оборудования. Соотношение между дебитом скважин до и после образования песчаной пробки представлено на рис. 1 (по Маскету), из которого следует, что песчаная пробка существенно уменьшает дебит скважины.  Рис. 1. Зависимость относительного дебита скважины от относительной проницаемости пробки в скважине Установлено, что если пробка полностью перекрыла интервал перфорации, а проницаемость пробки  Рис. 2. Индикаторные линии газовой скважины; 1- до образования песчаной пробки, 2 - после перекрытия интервала перфорацией песчаной пробкой. Борьба с образованием песчаных пробок в газовых скважинах может производиться путем ограничения отбора газа, принудительным выносом песка, поступающего на забой, через ствол скважины на поверхность, а также применением забойных фильтров различной конструкции, креплением призабойнои зоны различными цементирующими составами. Предотвращение образования песчаных пробок путем ограничения дебита сводится к установлению технологического режима постоянной предельно-допустимой депрессии на пласт. Величину предельно-допустимой депрессии на пласт, при которой начинается разрушение коллектора, определяют по данным исследования скважин на стационарных (установившихся) режимах фильтрации. Границу выноса песка определяют с помощью породоуловителя. Необходимо так эксплуатировать скважину, чтобы песок не осаждался на забое, а выносился на поверхность. Этого можно достичь спуском башмака НКТ до нижних перфорационных отверстий и достаточной скоростью газа у башмака НКТ. В тех случаях, когда предельно-допустимая депрессия на пласт не обеспечивает проектного дебита скважины, на ее забое устанавливают фильтры. Фильтры также снижают дебит скважины, но значительно в меньшей степени, нежели песчаная пробка при перекрытии ею интервала перфорации. Существующими перфораторами не удается создать отверстия малого диаметра, поэтому фильтры изготавливают на поверхности и спускают затем на забой. Наибольшее распространение получили фильтры с круглыми отверстиями диаметром от 1,5 до 20 мм, изготовленные из обсадных труб. Применяют следующие фильтры: щелевые, кольцевые, проволочные, гравийные. Гравийные фильтры не только предотвращают поступление песка в скважину, но и создают вокруг забоя зону высокой проницаемости и укрепляют стенки забоя. Для укрепления призабойной зоны в пласт закачивают: фенолформальдегидные смолы; карбомидные смолы; цементные растворы; цементнопесчаные растворы. После обработки призабойной зоны в пласт закачивается конденсат для восстановления проницаемости в количестве до 3-х объемов закаченной смолы. На газовых месторождениях Западной Сибири для удаления песчаных пробок применяют периодическую промывку забоя с предварительной задавши скважины, т.е. проводят подземный ремонт скважин. 4.2 Эксплуатация газовых скважин в условиях обводнения призабойной зоны Большая часть месторождений природных газов разрабатывается в условиях водонапорного режима. По мере вытеснения газа водой (подъема газоводяного контакта) происходит закономерное и неизбежное обводнение газовых скважин. Продуктивные газоносные пласты характеризуются сложным геологическим строением. Они, как правило, неоднородны как по мощности, так и по площади. В этих условиях можно выделить: - обводнение газовых скважин, вскрывших неоднородные слоистые пласты в результате продвижения воды по наиболее дренируемым пропласткам; - обводнение газовых скважин, вскрывающих однородные пласты, в результате образования конусов подошвенной водой; - обводнение газовых скважин в результате поступления воды на забой по некачественному цементному кольцу из выше или нижележащих водоносных горизонтов. Обводнение газовых скважин приводит к уменьшению их дебитов (возрастает противодавление на пласт), затрудняет работу ствола скважин (возрастает сопротивление потоку газа в стволе). Возникает необходимость сепарации значительных количеств жидкости, в скважинах создаются благоприятные условия образования кристаллогидратов и т.д. Анализ разработки большинства месторождений показал, что избирательное обводнение имеет место в наиболее проницаемых пачках и пропластках. Обводняться могут в первую очередь даже верхние и средние пачки, чему способствует спуск НКТ (башмака) лишь до верхних дыр интервалов перфорации. Обводнение может начаться (как на Ленинградском месторождении) при отборе из залежи менее 2 % начальных запасов. Скорость образования конусов воды и время прорыва подошвенных вод на забой газовых скважин определяются главным образом анизотропией пласта и темпом отбора газа. Скважины, вскрывающие пласты с подошвенной водой (водоплавающие залежи, как в Западной Сибири), рекомендуется эксплуатировать при поддержании предельного безводного дебита. В таких случаях целесообразно не вскрывать нижние 15-20 метров газонасыщенного пласта, т.е. идти на значительное несовершенство скважин по степени вскрытия пласта. При некачественном цементировании в скважину поступают воды, характеризующиеся другим химическим составом и минерализацией, нежели подошвенные воды. Для нормальной эксплуатации обводняющихся газовых скважин первостепенное значение имеет установление места притока воды, ее дебита, ее состава. Знание этих параметров позволяет вести эффективный контроль за характером обводнения пласта и отдельных скважин. Обводнение газовых скважин контролируют геофизическими, гидрохимическими, термодинамическими методами. При эксплуатации газовых скважин в условиях обводнения можно выделить два этапа: начальный, когда вся поступающая на забой вода выносится на поверхность газовым потоком, и конечный, когда на забое начинается накопление столба жидкости. В конечный период объем воды, накапливающийся в стволе скважины в единицу времени, равен где При "начальном" этапе обводнения Обычно эксплуатация скважины при обводнении продолжается вплоть до "самозадавливания", т.е. скважина сама себя глушит и прекращается поступление газа из пласта. Коэффициент обводненности газовой скважины определяют по формуле:  (2) (2)где Скважина может считаться полностью обводненной при При обводнении скважины важно установить источник поступления воды, что позволит выбрать обоснованно метод удаления жидкости с забоя скважины. Известные методы удаления жидкости с забоев газовых скважин подразделяются на: механические (плунжерный лифт, газлифт, продувки); физико-химические (с помощью пенообразующих реагентов). Все методы удаления жидкости могут иметь периодический или непрерывный характер. Периодическое удаление проводится: - остановкой скважины для поглощения воды пластом; - продувкой скважины в атмосферу; - продувкой скважины через сифонные трубки; - вспениванием жидкости путем ввода пенообразователя. Перечисленные методы эффективны при небольших дебитах воды. Непрерывное удаление проводится. - путем эксплуатации скважин при дебитах (скоростях), обеспечивающих вынос воды с забоя; - непрерывной продувкой через сифонные или фонтанные трубки; - плунжерным лифтом; - откачкой жидкости глубинным насосом; - вспениванием жидкости путем ввода поверхностно-активных веществ (ПАВ). В качестве пенообразователя применяются ПАВ: сульфанол, моющие порошки "Кристалл", "Луч". В качестве стабилизатора рекомендуется применять КМЦ-500, КМЦ-600. Пенообразователь может подаваться на забой либо в твердом, либо в жидком виде. Жидкий пенообразователь подается на забой либо насосами, либо самотеком. Для ввода твердого ПАВ используются специальные лубрикаторы. 4.3 Кристаллогидраты природных газов При отборе газа из пласта, сопровождающемся понижением его температуры и давления, происходит конденсация паров воды и накопление ее в скважинах и газопроводах. При определенных условиях компоненты природного газа (метан, этан, пропан, бутан) при взаимодействии с водой способны образовывать неустойчивые твердые кристаллические вещества, называемые гидратами. Кристаллогидраты природных газов внешне похожи на мокрый спрессованный снег, переходящий в лед. Они относятся к неустойчивым соединениям и при некоторых условиях (нагревание, понижение давления) быстро разлагаются на газ и воду. Образование гидратов происходит при повышенных давлениях, низкой температуре и тесном контакте гидратообразующих компонентов газа с водой. Образовавшиеся гидраты могут закупорить скважины, газопроводы, сепараторы, нарушить работу измерительных и регулирующих приборов. Часто вследствие образования гидратов выходят из строя штуцера и регуляторы давления, дросселирование газа в которых сопровождается резким понижением температуры. Это нарушает нормальную работу газопромыслового оборудования, особенно при низких температурах окружающей среды. Борьба с гидратами ведется в двух направлениях: - предупреждение образования гидратов; - ликвидация образовавшихся гидратов. Для предотвращения образования гидратов в газовых скважинах применяют следующие методы: - устанавливают соответствующий технологический режим эксплуатации скважины; - непрерывно или периодически подают на забой скважины антигидратные ингибиторы; - применяют футерованные насосно-компрессорные (подъемные) трубы; - систематически удаляют с забоя скапливающуюся жидкость; - устраняют причины, вызывающие пульсацию газа в скважине. Ствол скважины очищают от гидратных отложений: 1. продувкой в атмосферу с необходимой предварительной выдержкой скважины в закрытом состоянии с целью частичного разложения гидратов под влиянием тепла окружающих пород; 2. закачкой большого объема антигидратного ингибитора непосредственно на гидратную пробку с выдержкой для разложения гидратной пробки и с последующей продувкой в атмосферу. В настоящее время разработаны химические, физические и тепловые способы предупреждения гидратообразования. Химические методы включают технологию подачи в скважину ингибиторов различного типа. Действие их направлено на изменение структурных параметров воды и равновесных условий гидратообразования. Ингибиторы уменьшают растворимость газа в воде. Именно эту задачу выполняют водные растворы спиртов, электролитов и их смеси. Выбор неорганического ингибитора основан на его способности хорошо растворятся в воде и сильно диссоциировать на ионы. Наиболее активные ингибиторы – соединения бора, бериллия и алюминия. Рекомендуются в этом же качестве нитраты и хлориды, хорошо растворимые в воде NaNO3; KNO3 и т.д. Широкое применение из-за доступности, низкой стоимости и высокой активности получил СаСL2. Он применяется в виде раствора 30-35% концентрации плотностью 1286-1336 кг/м3, температурой замерзания минус 55-20 0С, температурой кипения 110-114 0С. Недостатком СаСL2 является его способность обогащаться кислородом воздуха и становиться коррозионно-активным. Метанол – метиловый спирт (СН3ОН) – бесцветная жидкость с характерным запахом этилового спирта. Смешивается в любых соотношениях с водой, этанолом, диэтиловым спиртом, ацетоном, бензолом. Механические способы предполагают разрушение рыхлых или плавающих пробок, образующихся в НКТ, специальными штангами. Воздействуя ударами штанги, пробку можно разрушить или протолкнуть на забой в зону повышенной температуры. Тепловые методы включают воздействие на пробку различными теплоносителями – водой, паром, горячей нефтью. В качестве теплогенераторов используют наземные агрегаты – паропередвижные и депарафинизационные установки, а также скважинные источники тепла - электронагреватели различной конструкции. Для прогрева гидратной пробки теплоносителем необходимо образовать два канала: один для подачи теплоносителя до гидратной пробки и второй для подъема раствора теплоносителя и компонентов пробки. Заключение На Ямбургском месторождении эксплуатация газовых скважин происходит в таких осложненных условиях как обводнение призабойной зоны пласта. Обводнение газовых скважин приводит к уменьшению их дебитов (возрастает противодавление на пласт), затрудняет работу ствола скважин (возрастает сопротивление потоку газа в стволе). Возникает необходимость сепарации значительных количеств жидкости, в скважинах создаются благоприятные условия образования кристаллогидратов и т.д. При некачественном цементировании в скважину поступают воды, поэтому рекомендуется сделать капитальный ремонт скважин, качественное цементирование, а также использовать механические (плунжерный лифт, газлифт, продувки) и физико-химические (пенообразующие реагенты) методы удаления жидкости с забоев газовых скважин. Для нормальной эксплуатации обводняющихся газовых скважин первостепенное значение имеет установление места притока воды, ее дебита, ее состава. Знание этих параметров позволяет вести эффективный контроль за характером обводнения пласта и отдельных скважин. Список литературы 1. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений: Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп – М.: Недра, 1987. 2. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений. - М.: Недра, 1978/Авт. И.Д. Амелин, Р.С. Андриасов ШК Гиматудинов и др. 3. Курс лекций по разработке газовых и газоконденсатных месторождений А.Ф. Безносиков 4. http://studopedia.net/10_102914_lektsiya---gidratoobrazovanie-v-skvazhinah-metodi-predotvrashcheniya-ih-obrazovaniya.html |