Работа 10(1) (2) (1). Лабораторная работа 10 исследование электромагнитного поля в прямоугольном волноводе москва 2004 План умд 20032004 уч г

Скачать 314.5 Kb. Скачать 314.5 Kb.

|

Кафедра технической электродинамики и антенн Лабораторная работа № 10 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ Москва 2004 План УМД 2003/2004 уч. г. Лабораторная работа № 10 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ Составители В.М. Седов, А.А. Пресс Издание утверждено советом РТФ. Протокол № 7 от 18.03.04 г. Рецензент Гайнутдинов Т. А. 1. Цель работы 1.1. Изучение структуры поля волны Н10 в прямоугольном волноводе. 1.2. Расчет основных параметров волны. 1.3. Овладение методикой измерения основных характеристик волны. 2. Указания по подготовке к лабораторной работе 2.1. Изучить общую теорию распространения волн в направляющих системах. 2.2. Изучить типы волн в прямоугольном волноводе. 2.3. Изучить структуру поля и основные параметры волны Н10. 2.4. Изучить условия одноволнового режима работы волновода. 2.5. Изучить методику измерения основных характеристик волны Н10. 2.6. Выполнить домашний расчет. 3. Задание к расчетной части (выполняется при домашней подготовке) 3.1. Сформулировать условия, которым должны удовлетворять поперечные размеры прямоугольного волновода для создания в нем на заданной частоте одноволнового режима работы (частота указана в таблице 1, причем номер задания в ней соответствует порядковому номеру студента в групповом журнале) и выбрать соответствующие этим условиям стандартные волноводы (таблица 2). 3.2. Для выбранных в пункте 3.1 прямоугольных волноводов рассчитать на заданной частоте коэффициент затухания, обусловленный потерями в стенках волноводов (при расчете считать, что волноводы заполнены идеальным диэлектриком, и стенки волноводов выполнены из металла, указанного в таблице 1, вар. 1). По результатам расчетов выбрать волновод, обеспечивающий минимальное значение коэффициента затухания. 3.3. Для выбранного в пункте 2 прямоугольного волновода рассчитать основные параметры волны Н10 на заданной частоте, причем коэффициент затухания следует рассчитать для двух остальных типов металлов, указанных в таблице 1 (вар. 2 и 3), используя формулу и таблицу 3 (см. приложение). Таблица 1 Данные для домашнего расчета

Таблица 2 Размеры поперечных сечений стандартных волноводов

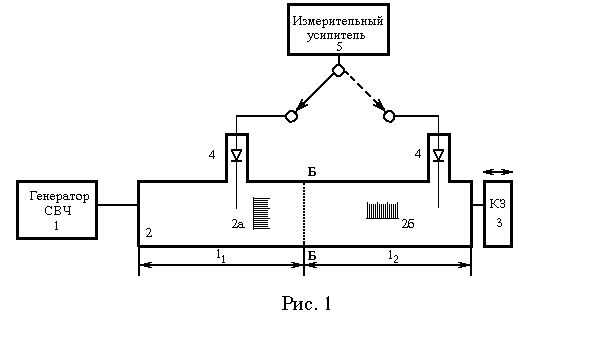

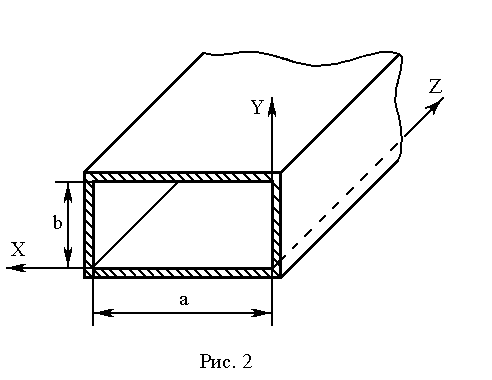

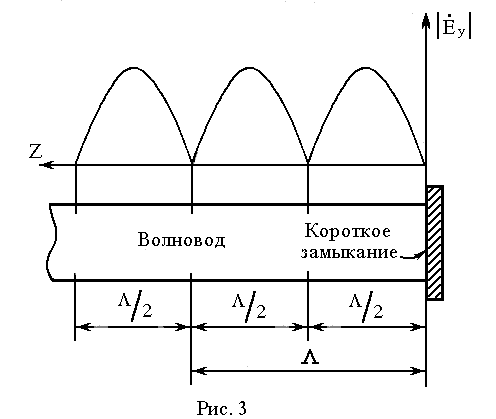

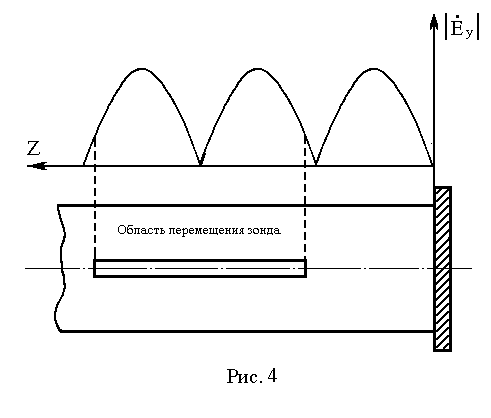

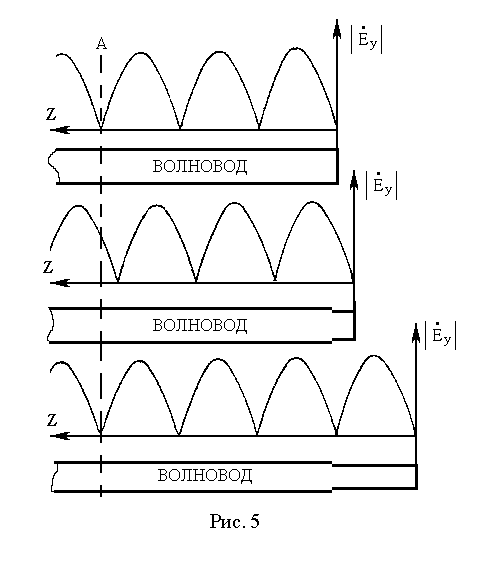

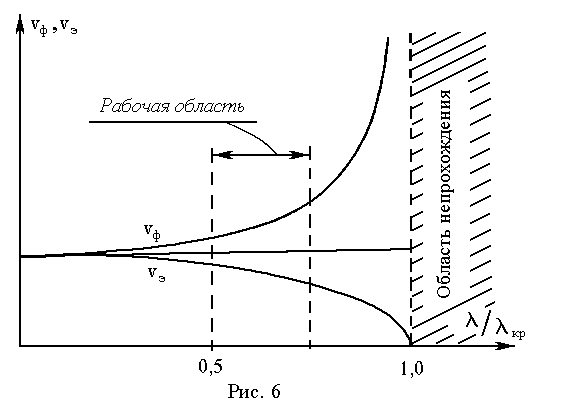

4. Задание к экспериментальной части (выполняется в лаборатории) 4.1. Измерить распределение амплитуды напряженности электрического поля волны вдоль широкой стенки волновода. 4.2. Измерить распределение амплитуды напряженности электрического поля волны вдоль оси волновода в режиме стоячей волны. 4.3. Измерить длину волны, фазовую скорость и скорость распространения энергии в заданном диапазоне частот. 5. Описание измерительной установки Блок-схема измерительной установки приведена на рис. 1. Источником высокочастотных колебаний служит генератор СВЧ (1) типа Г4-80, работающий в диапазоне частот 2,56…4,0 Ггц. В состав генератора СВЧ входит модулятор, обеспечивающий модуляцию высокочастотных колебаний импульсной последовательностью, например меандром. С выхода генератора модулированный высокочастотный сигнал с помощью коаксиального кабеля и коаксиально-волноводного перехода поступает в волноводный измерительный тракт прямоугольного сечения с размерами 5825 мм (2), в котором распространяется волна Н10. Тракт заканчивается короткозамыкающим поршнем (3), который с помощью специального механизма может перемещаться вдоль волновода. Этот поршень обеспечивает в измерительном тракте режим стоячей волны, что необходимо для измерения длины волны в волноводе.  Измерительный тракт (2) состоит из двух частей (2а и 2б), соединенных друг с другом с помощью волноводного фланца Б-Б. Левая часть тракта (2а) выполняет две функции: канализирует волну Н10 в правую часть измерительного тракта (2б) и используется для получения экспериментальной зависимости напряженности электрического поля волны Н10 при изменении точки наблюдения вдоль широкой стенки волновода. Конструктивно измерительный тракт (2) представляет собой отрезок прямоугольного волновода с длиной l1, в котором вдоль широкой стенки волновода прорезана узкая щель. Вдоль этой щели с помощью специального механизма перемещается индикаторная головка (4). В состав этой головки входит короткий (по сравнению с длиной волны) измерительный зонд, который размещен внутри волновода параллельно силовым линиям электрического поля волны Н10, и детекторная головка, состоящая из колебательного контура (объемного резонатора) и детектора в нем. Модулированный высокочастотный сигнал вызывает в зонде ток, и после детектирования на выходе детекторной головки образуется низкочастотная составляющая сигнала (Fм=1000 Гц), которая поступает в измерительный усилитель, где усиливается, а затем подается на стрелочный прибор (микроамперметр). Показания этого прибора пропорциональны величине тока в зонде измерительного тракта, т.е. квадрату напряженности электрического поля волны Н10 в той точке волновода, в которой в данный момент размещается зонд. Правая часть измерительного тракта (2б) представляет собой стандартную измерительную линию типа Р1-7. Она включает в себя отрезок волновода длиной l2 , в котором прорезана узкая продольная щель. Вдоль этой щели перемещается индикаторная головка, аналогичная имеющейся в измерительном тракте (2а). С помощью правой части измерительного тракта (2б) в установке осуществляется измерение длины стоячей волны в волноводе. В измерительной установке имеется всего один измерительный усилитель (5), и поэтому сначала производят измерения, используя измерительный тракт 2а, а затем измерение длины стоячей волны с помощью измерительного тракта 2б. Для переключения режима работы в установке используются два различных кабеля. 6. Методика измерения фазовой скорости в волноводе Фазовая скорость – это скорость перемещения поверхности равных фаз (фронта волны). Фазовая скорость электромагнитной волны в линии передачи энергии может быть вычислена по формуле где – длина волны рассматриваемого типа в линии передачи энергии; T – период; f – частота электромагнитных колебаний. Длина волны Н10 в прямоугольном волноводе с идеально проводящими стенками, заполненной однородной изотропной средой, абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости которой равны a и a соответственно, определяется выражением  , (2) , (2)где a – поперечный размер широкой стенки волновода (рис. 2); В данной лабораторной работе для определения фазовой скорости волны Н10 в прямоугольном волноводе измеряется длина волны , а  Для измерения длины волны волновод закорачивается. Падающая волна отражается от короткозамкнутого конца волновода, и полное поле представляет собой суперпозицию падающей и отраженной волн. При отсутствии потерь в волноводе с идеально проводящими стенками комплексные амплитуды напряженности электрического поля падающей ( где  ; ;Комплексная амплитуда напряженности полного электрического поля определяется выражением Из формулы (3) следует, что при коротком замыкании в волноводе устанавливается режим стоячей волны. Амплитуда напряженности электрического поля изменяется вдоль оси Z по синусоидальному закону, а фаза не зависит от координат. Узлы электрического поля находятся в точках, в которых  . (4) . (4)Иными словами, узлы электрического поля находятся на расстояниях, равных целому числу полуволн от короткого замыкания (рис. 3). Таким образом, для определения длины волны достаточно измерить расстояние между узлами электрического поля.   Зонд измерительной линии, используемой в данной лабораторной работе, может перемещаться вдоль волновода в пределах 155 мм. Чтобы измерить половину длины волны ( Если зонд измерительной линии находится в узле электрического поля (сечение “А” на рис. 5), то расстояние между зондом измерительной линии и сечением, в котором создано короткое замыкание, равно целому числу полуволн. При перемещении короткозамыкающего поршня будут перемещаться вдоль волновода и узлы электрического поля. При этом зонд измерительной линии снова окажется в узле электрического поля, когда короткозамыкающий поршень будет смещен на половину длины волны (рис. 5).  Отметим, что фазовая скорость Зависимости скоростей  7. Порядок выполнения работы 7.1. Включить тумблер питания генератора и дать генератору прогреться не менее 5 мин. Ручкой “Настройка” установить частоту 3000 Мгц. Переключатель рода работ перевести в положение “Внутр. “. Переключатель

льзуемому каналу выхода (I или II). Ручкой “Регулировка выхода” (I или II) добиться наибольшего показания микроамперметра на лицевой панели генератора. После этого ручкой “Напряжение отражателя” добиться максимального показания микроамперметра. 7.2. Включить тумблер “Сеть” усилителя. При этом должна загореться индикаторная лампочка, расположенная на лицевой панели усилителя. Дать прогреться прибору несколько минут, затем установить стрелку прибора на нуль с помощью ручки “Установка нуля”. ПРИМЕЧАНИЕ. В дальнейшем положение ручки “Установка нуля” должно оставаться неизменным. 7.3. Измерить зависимость амплитуды напряженности электрического поля от координаты x (см. рис. 2) в поперечной плоскости волновода. Передвинуть зонд устройства 4 на середину широкой стенки волновода (размер широкой стенки волновода а=58 мм). Настроить головку детекторной секции устройства 4. Настройка производится по максимальному показанию микроамперметра усилителя с помощью ручек, расположенных на головке детекторной секции устройства 4. При этом указатель глубины погружения иглы должен показывать 1...2 мм. Так как измерения проводятся в короткозамкнутой линии, то необходимо, чтобы зонд устройства 4 находился в пучности электрического поля. Для этого нужно, перемещая поршень короткозамыкателя 3, добиться наибольшего показания прибора. Ручкой “Уровень”, расположенной на лицевой панели генератора и ручкой “Усиление”, находящейся на лицевой панели усилителя, добиться максимального показания микроамперметра усилителя. Перемещая зонд устройства 4 в поперечной плоскости волновода, измерить зависимость амплитуды напряженности электрического поля  . .ПРИМЕЧАНИЕ. При построении графика функции 7.4. Измерить зависимость амплитуды напряженности электрического поля от координаты z в плоскости х=а/2 в режиме стоячей волны. На вход усилителя 5 (рис. 1) подключить коаксиальный кабель от измерительной линии 2б. Настроить головку детекторной секции измерительной линии. Настройка производится по максимальному показанию микроамперметра с помощью ручек, расположенных на головке детекторной секции измерительной линии. При этом указатель глубины погружения иглы должен показывать 0,5...1,5 мм. Перемещая зонд измерительной линии вдоль волновода, найти сечение, соответствующее пучности электрического поля (максимальному показанию прибора). Ручками “Уровень” и “Усиление” добиться максимального показания микроамперметра. Перемещая зонд измерительной линии, замерить зависимость амплитуды напряженности электрического поля  . .При построении графика учесть примечание к п. 7.3. 7.5. Измерить длину волны в волноводе. Поршень короткозамыкателя 3 установить в положение “0”. Зонд измерительной линии 2б расположить в узле электрического поля. Вращая ручку короткозамыкателя, изменить длину короткозамкнутой волноводной линии так, чтобы зонд измерительной линии опять оказался в узле электрического поля. При этом плоскость, в которой создано короткое замыкание, будет смещена относительно исходного положения на половину длины волны (см. рис. 3 и 4). По шкале короткозамыкателя определить смещение короткозамыкающего поршня и соответствующее ему значение длины волны . По формулам (1) и (5) вычислить фазовую скорость 7.6. Исследовать зависимость , Ручками “Уровень” и “Усиление” добиться максимального показания микроамперметра. Определить длину волны в волноводе, как описано в п. 7.5, и провести аналогичные измерения в диапазоне частот, указанном преподавателем. По полученным данным рассчитать длину волны в волноводе, фазовую скорость и скорость распространения энергии. Построить графики зависимостей 8. Содержание отчета В отчете должны быть представлены: а) структурная схема установки и краткое содержание работы; б) структура поля волны Н10 в прямоугольном волноводе; в) результаты домашнего расчета; г) таблицы значений измеренных величин ( д) краткие выводы по работе. 9. Контрольные вопросы 9.1. Объясните условия распространения волны по любой линии передачи. 9.2. Какие типы волн могут распространяться по прямоугольному волноводу? 9.3. Объясните физический смысл индексов m и n в названии типа волны. 9.4. Почему волна типа Т не может распространяться по прямоугольному волноводу? 9.5. Что такое критическая частота ( 9.6. Какими свойствами обладает волна Н10? Почему ее называют низшим типом волн в прямоугольном волноводе? 9.7. Какими свойствами обладает поле в волноводе при 9.8. Почему в прямоугольном волноводе не могут распространяться волны Е00, Н00, Е01 и Е10? 9.9. Какие волны называют вырожденными? Приведите пример таких волн. 9.10. Как выбрать поперечные размеры прямоугольного волновода, чтобы по нему распространялась только волна типа Н10? 9.11. Изложите методику измерения фазовой скорости волны vф, используемую в данной работе. 9.12. Объясните основные способы возбуждения волны Н10 в прямоугольном волноводе. 9.13. Объясните частотную зависимость коэффициента ослабления 9.14. Что характеризует дисперсию волны в волноводе? 9.15. Что обуславливает искажение высокочастотного импульсного сигнала, распространяющегося в волноводе? 9.16. Нарисуйте и объясните картину токов проводимости на стенках волновода при распространении в нем волны Н10? 9.17. Используя концепцию парциальных волн, объясните ход зависимостей 9.18. Выведите соотношение для расчета средней мощности Рср, переносимой волной Н10 по прямоугольному волноводу. 10. Список литературы 1. Конспект лекций по курсу. 2. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродинамика. – М.: Радио и связь, 2000. – 536 с. Приложение В сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн в качестве линий передачи наиболее часто используются прямоугольные волноводы. Анализ показывает, что в них могут распространяться как волны электрического типа Еmn, так и волны магнитного типа Нmn. Каждая из этих волн распространяется по волноводу только при соблюдении условия, что Волна Н10 (m=1, n=0) имеет наибольшую критическую длину волны среди всех остальных типов волн и поэтому эта волна называется основной или волной низшего типа. Составляющие электромагнитного типа у этой волны определяются выражениями:  Важнейшими параметрами волны Н10 являются: – критическая длина волны: – продольное волновое число:  ; ;– длина волны в волноводе:  ; ;– характеристическое сопротивление:  , где , где  – сопротивление вакуума; – сопротивление вакуума;– фазовая скорость  , где , где – скорость распространения энергии:  ; (5) ; (5)– коэффициент затухания:  , где , где  – – поверхностное сопротивление проводника. Таблица 3

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||