Дубильные. Лекарственные растения и сырье, содержащие дубильные вещества

Скачать 0.57 Mb. Скачать 0.57 Mb.

|

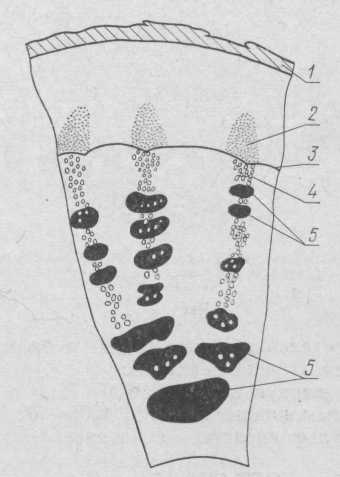

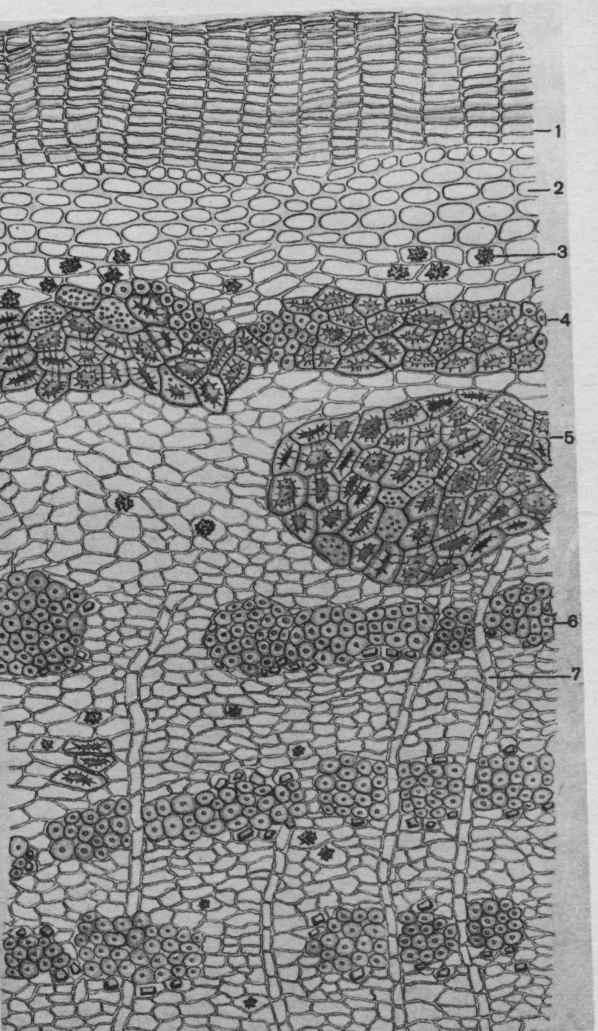

КОРА ДУБА - CORTEX QUERCUSДуб черешчатый (обыкновенный) - Quercus robur L.(= Quercus pedunculata Ehrh.)Дуб скальный - Quercus petraea Uebl. (= Quercus sessiliflora Salisb.)Сем. буковые – FagaceaeБотаническая характеристика. Дуб черешчатый - дерево высотой до 40 м, с широкой, раскидистой кроной, стволом до 7 м в диаметре, темно-коричневой корой. Листья обратно-яйцевидные, перисто-лопастные, с опадающими прилистниками, кожистые, сверху блестящие, снизу светло-зеленые, короткочерешковые; распускаются позднее, чем у многих древесных пород. Цветение дуба начинается с 50-летнего возраста. Цветет одновременно с распусканием листьев. Цветки однополые: мужские - в повислых кистях-сережках, женские - сидячие, по 1-2, с многочисленными чешуйчатыми обвертками. Плод - односемянный желудь, сидит в плюске на длинной плодоножке. Деревья, растущие свободно, плодоносят ежегодно, в лесу - через 4-8 лет. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре. Распространение. Европейская часть страны. На севере доходит до Санкт-Петербурга и Вологды, восточная граница распространения - Урал. В Сибири не растет. На Дальнем Востоке, в Крыму и на Кавказе встречаются другие виды. Дуб черешчатый - основная порода широколиственных лесов. Местообитание. В лесостепных и степных зонах на юго-востоке образует леса на водоразделах и по балкам. Растет обычно на удобренной и влажной почве, но встречается также на довольно сухих почвах. Иногда образует обширные дубовые леса. Заготовка. Кора заготавливается ранней весной, во время сокодвижения, когда она легко отделяется от древесины, на местах рубок с ветвей и молодых стволов до распускания листьев. Стволы старых деревьев, как правило, покрыты толстым пробковым слоем с трещинами. Кора таких деревьев непригодна к заготовке. В молодой коре значительно больше дубильных веществ. Для снятия коры делают кольцевые надрезы ножом на расстоянии 30-35 см один от другого, а затем соединяют их продольными разрезами. Целесообразно проводить поиски аналогов дуба. Охранные мероприятия. Заготовка ведется с разрешения лесничества в специально отведенных местах. Дуб растет медленно. Сушка. В тени, под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Нужно следить, чтобы в сырье не попала дождевая вода, так как подмоченная кора теряет значительное количество дубильных веществ. При сушке кору перевертывают; к вечеру заносят в помещения. Перед упаковкой (кору связывают в пучки) просматривают высушенное сырье, удаляют кору с остатками древесины, покрытую мхом. Внешние признаки. Трубчатые желобоватые куски или узкие полоски различной длины, но не менее 3 см, толщиной около 2-3 мм, но не более 6 мм. Наружная поверхность коры светло-бурая или светло-серая, серебристая ("зеркальная"), реже матовая, гладкая или слегка морщинистая, но без трещин. Часто заметны поперечно вытянутые чечевички, внутренняя поверхность желтовато- или красновато-бурая с многочисленными продольными тонкими выдающимися ребрышками. Излом наружной коры зернистый, ровный, внутренней - сильно волокнистый, "занозистый". Сухая кора без запаха, но при смачивании водой появляется своеобразный запах. Вкус сильновяжущий. При смачивании внутренней поверхности коры раствором железоаммониевых квасцов появляется черно-синее окрашивание (дубильные вещества). Снижают качество сырья старая кора (толще 6 мм), потемневшие куски и куски короче 3 см, органические примеси. Микроскопические признаки. На поперечном срезе коры видна бурая многорядная пробка, несколько рядов колленхимы, а далее расположен механический пояс, который состоит из групп волокон, чередующихся с группами каменистых клеток. В коре молодых ветвей (толщиной до 2 мм) механический пояс местами прерывается паренхимой. В коре толщиной 3 - 4 мм механический пояс обычно сплошной. В старой коре (со следами корки) механического пояса нет: при образовании вторичных слоев пробки и развитии корки он попадает в зону отмерших тканей. Вторичная кора богата механическими элементами (препарат, окрашенный флороглюцином и концентрированной соляной кислотой). Группы лубяных волокон тянутся концентрическими поясами, которые прерываются узкими 1 - 2-рядными (редко более широкими) сердцевинными лучами. Группы волокон имеют кристаллоносную обкладку. Каменистые клетки здесь расположены обычно крупными группами. В старой коре каменистых клеток больше, они сильно разрастаются в широких сердцевинных лучах, которые образуют плотные, резко выдающиеся ребра на внутренней поверхности коры. Основная паренхима коры содержит друзы оксалата кальция; встречаются бурые включения - флобафены (продукты конденсации дубильных веществ), которых особенно много в лежалой коре. Препарат коры дуба. Поперечный срез коры (х120): 1 - пробка; 2 - колленхима; 3 - друзы оксалата кальция; 4 - механический пояс; 5 - каменистые клетки; 6 - лубяные волокна с кристаллоносной обкладкой; 7 - сердцевинный луч.  Качественные реакции. Водный отвар коры дуба (1:10) дает с раствором железоаммониевых квасцов черно-синее окрашивание (дубильные вещества). Возможные примеси. Кора ясеня - Fraxinus excelsior L. - матовая, серая, легко отличается по морфолого-анатомическим признакам. Под микроскопом виден прерывистый механический пояс с незначительным числом каменистых клеток. Волокна без кристаллоносной обкладки. Химический состав. Кора содержит 10-20% дубильных веществ (по ГФ XI требуется не менее 8%) - производных галловой и эллаговой кислот; 13-14% пентозанов; до 6% пектиновых веществ; кверцетин и сахара. Желуди содержат до 40% крахмала; 5-8% дубильных веществ; белки, сахара, до 5% жирного масла. В листьях найдены дубильные, красящие вещества, флавоноиды, кверцитрин и кверцетин, а также пентозаны. Галлы (шарики на листьях дуба, связанные с паразитированием мелкого насекомого - галлицы орехотворки) содержат большое количество дубильных веществ. Во всех частях дуба имеются вещества фитонцидного, дезинфицирующего характера. Хранение. В сухих, хорошо проветриваемых помещениях, упаковав в тюки по 100 кг. Срок хранения до 5 лет. Фармакологические свойства. Отвары коры дуба обладают вяжущими, денатурирующими белки свойствами, что обеспечивает противовоспалительное действие при наружном и внутреннем применении. При экспериментальных исследованиях действия отваров коры дуба, введенных в желудок, обнаружено усиление моторики желудка, уменьшение сокоотделения, снижение ферментативной активности и кислотности желудочного содержимого, замедление всасывания слизистой оболочкой желудка. Все части растения оказывают дезинфицирующее действие. Галловая кислота и ее производные обладают широкой фармакологической активностью, аналогичной действию биофлавоноидов: уплотняют сосудисто-тканевые мембраны, повышают их прочность и снижают проницаемость, обладают противолучевым и антигеморрагическим свойством. Противомикробное и противопротозойное действие связано как с производными галловой кислоты, так и с наличием катехинов. Водный отвар желудей дуба, очищенных от кожуры, и настойка 1:5 и 1:10 на спирте (с удаленным спиртом) у кроликов с аллоксановым диабетом снижают содержание сахара в крови, увеличивают количество гликогена в печени и в сердечной мышце. Лекарственные средства. Кора, отвар, порошок, сборы. "Витадент". Применение. Отвары коры дуба (1:10) применяют при острых и хронических воспалительных заболеваниях полости рта в виде полосканий, аппликаций на десны при стоматитах, гингивитах и т.д. Как противоядие при отравлениях солями тяжелых металлов, алкалоидами, грибами, беленой, дурманом, при пищевых токсикоинфекциях и других отравлениях применяют 20% отвар коры дуба для повторных промываний желудка. При ожогах и отморожениях также используют 20% отвар коры дуба в виде аппликаций салфеток, смоченных холодным отваром, на пораженные места в первые сутки. При заболеваниях кожи, сопровождающихся мокнутием, при детских диатезах отвар коры дуба применяют в виде общих или местных ванн, обмываний, аппликаций; при потливости стоп рекомендуют местные ванночки из 10% отвара коры дуба или отвара коры дуба пополам с отваром шалфея. При гинекологических заболеваниях (кольпиты, вульвовагиниты, опущение стенок влагалища, выпадение влагалища и матки, эрозии шейки матки и стенок влагалища) назначают спринцевания 10% отваром. Реже кору дуба используют при гастроэнтероколитах, дизентерии, небольших желудочно-кишечных кровотечениях (внутрь 10% отвар), при проктитах, парапроктитах, трещинах заднего прохода, геморрое, выпадении прямой кишки (лечебные клизмы, обмывания, аппликации, сидячие ванны). Отвар коры дуба (Decoctum corticis Quercus) готовят в соотношении 1:10. Кору измельчают до величины частиц не более 3 мм, помещают в эмалированную посуду, заливают горячей кипяченой водой, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании в течение 30 минут, охлаждают 10 мин, процеживают, отжимают, объем полученного отвара доливают кипяченой водой до 200 мл. КОРНЕВИЩА ЛАПЧАТКИ - RHIZOMATA TORMENTILLAE Лапчатка прямостоячая - Potentilla erecta (L.), Hatpe (= Potentilla tormentilla Schrank) Сем. розоцветные - Rosaceae Другие названия: дикий калган, дубровка, узик, завязный корень, пуповник, древлянка, заплет, пупная трава Ботаническая характеристика. Многолетнее травянистое растение высотой до 15-40 см. Стебли тонкие, приподнимающиеся, вверху вильчато-ветвистые. Листья тройчатые с двумя большими прилистниками, очередные: прикорневые - черешковые, верхние - сидячие; стебли и листья покрыты волосками. Цветки одиночные желтые, при основании с оранжево-красными пятнышками, пазушные, на длинных цветоножках с правильным околоцветником. Чашечка двойная, с подчашием. Венчик состоит из 4 раздельных лепестков в отличие от других лапчаток (диагностический признак). Завязь верхняя. Цветки одиночные. Плод - яйцевидная, слегка морщинистая семянка темно-оливкового или коричневого цвета. Плод состоит из 5-12 семянок. Цветет с мая по август. Плоды созревают в августе-сентябре. Распространение. Вся лесная зона европейской части страны, Западная Сибирь, Кавказ. Местообитание. На сыроватых и в сухих местах, между кустарниками, на лугах, в молодых посадках, на пастбищах, иногда в болотистых местах, изреженных хвойных и хвойно-мелколиственных лесах. Заготовка. Собирают корневища осенью. Выкапывают лопатой, освобождают от комков земли, обрезают тонкие корни и ветви стеблей, помещают в корзины и промывают. Раскладывают на месте заготовки для просушки от внешней влаги и провяливают, а затем доставляют к месту окончательной сушки. Охранные мероприятия. При заготовке необходимо оставлять несколько цветущих растений на 1 м для размножения семенами. После выкапывания отрастает медленно. Попадаются похожие растения. Сушка. В искусственных сушилках при температуре до 60°С или помещениях с хорошей вентиляцией. Сырье нужно периодически помешивать. Внешние признаки. Корневище прямое или изогнутое, цилиндрическое или клубневидное, часто бесформенное, твердое и тяжелое, с многочисленными ямчатыми следами от отрезанных корней. Длина до 7 см (в среднем 3-4 см), толщина 1-2 см. Цвет снаружи темно-бурый, в изломе красный или красно-бурый, излом ровный или слегка волокнистый. Запах слабый. Вкус сильновяжущий. Снижают качество потемневшие на изломе корневища, примесь корней и надземных частей, органические и минеральные примеси. Отличительные признаки различных видов рода лапчатка

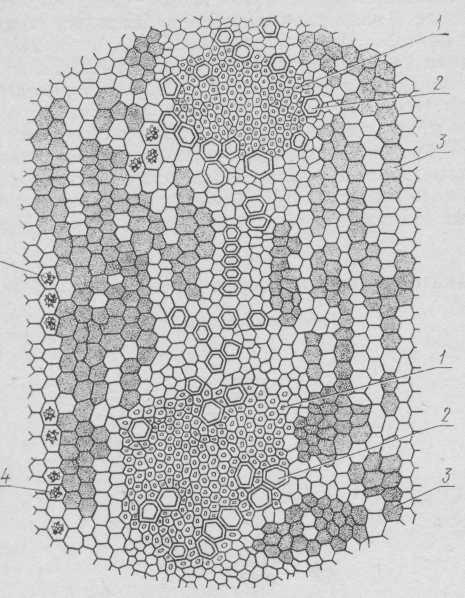

Микроскопические признаки. На поперечном срезе корневища под лупой заметно пучковое строение. Кора значительно уже древесины; в последней видны на красноватом фоне светло-желтые участки, расположенные в виде прерывистых радиальных полос и концентрических поясов. Под микроскопом видно, что светло-желтые участки являются группами древесных волокон с сильно утолщенными оболочками, которые чередуются с радиально вытянутыми группами сосудов. Широкие сердцевинные лучи, кора и сердцевина состоят из тонкостенной паренхимы, содержащей многочисленные крупные друзы оксалата кальция и мелкие крахмальные зерна. После обработки среза раствором бихромата калия выявляется локализация дубильных веществ в паренхимных клетках коры, сердцевинных лучей и сердцевины. Качественные реакции. Водный раствор корневищ (1:10) образует с раствором железоаммониевых квасцов черно-зеленое окрашивание (конденсированные дубильные вещества).

Химический состав. Корневища лапчатки содержат 15-30% дубильных веществ с преобладанием конденсированных таннидов, а также тритерпеновые сапонины (торментозид) и хиновую кислоту. Кроме этого, как корневища, так и надземная часть растения содержат флавоноиды, эллаговую кислоту, флобафены, воск, смолы, крахмал. В надземной части растения найдена аскорбиновая кислота (особенно много ее в период полного цветения растения). Наибольшее содержание дубильных веществ в корневищах обнаружено в период зацветания, в надземной части - в период полного цветения. После окончания цветения количество биологически активных веществ (особенно дубильных веществ) уменьшается. Хранение. В сухом, защищенном от света помещении в тюках или ящиках. Срок годности 3 года. Фармакологические свойства. Основными веществами, определяющими фармакологическую активность лапчатки, являются конденсированные танниды, тритерпеновые сапонины и флавоноиды. Корневища растения оказывают вяжущее, бактерицидное, противовоспалительное и кровоостанавливающее действие. Местный противовоспалительный эффект связан с дубильными веществами, способными создавать биологическую пленку, защищающую ткани от химических, бактериальных и механических воздействий, сопровождающих воспаление. Вместе с тем понижается проницаемость капилляров и сужаются сосуды. Эти особенности действия хорошо проявляются на воспаленных, покрасневших слизистых оболочках при фарингитах, стоматитах, гингивитах, а также при гастритах и энтеритах. Общее противовоспалительное действие связано с эффектом флавоноидов. Лекарственные средства. Корневища, отвар, брикеты, сборы. Применение. Отвары лапчатки назначают внутрь при энтеритах, энтероколитах, диспепсиях, дизентерии, язвенных колитах с кровотечением из кишечника, при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, как желчегонное средство при холециститах, холецистохолангитах, острых и хронических гепатитах, циррозах печени, в том числе и в отечно-асцитической стадии. Отвары применяют при гиперменорее и маточных кровотечениях различного происхождения как кровоостанавливающее средство внутрь; при кольпитах, вагинитах, эрозиях шейки матки отвар используют для спринцевания. Лапчатку применяют для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта (стоматиты, гингивиты), кровоточивости десен, при ангине и хронических тонзиллитах. В виде аппликации отвар лапчатки применяют при геморрое, ожогах, экземе, нейродермитах, трещинах кожи и слизистых оболочек, при потливости ног. Для приготовления отвара 1 столовую ложку корневищ лапчатки заливают стаканом воды комнатной температуры, доводят до кипения, кипятят на водяной бане в течение 10-15 мин, охлаждают, процеживают, принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 1-1,5 ч до еды при заболеваниях желудка и кишечника. Корневища лапчатки поступают в продажу в виде брикетов. Два брикета заливают 200 мл кипящей воды, кипятят на водяной бане 30 мин, процеживают. Применяют так же, как отвар. | ||||||||||||||||||||||