Временные инженерные коммуникации. Лекция Временные инженерные коммуникации. Лекция 19 временные инженерные коммуникации план лекции Временные дороги

Скачать 166 Kb. Скачать 166 Kb.

|

|

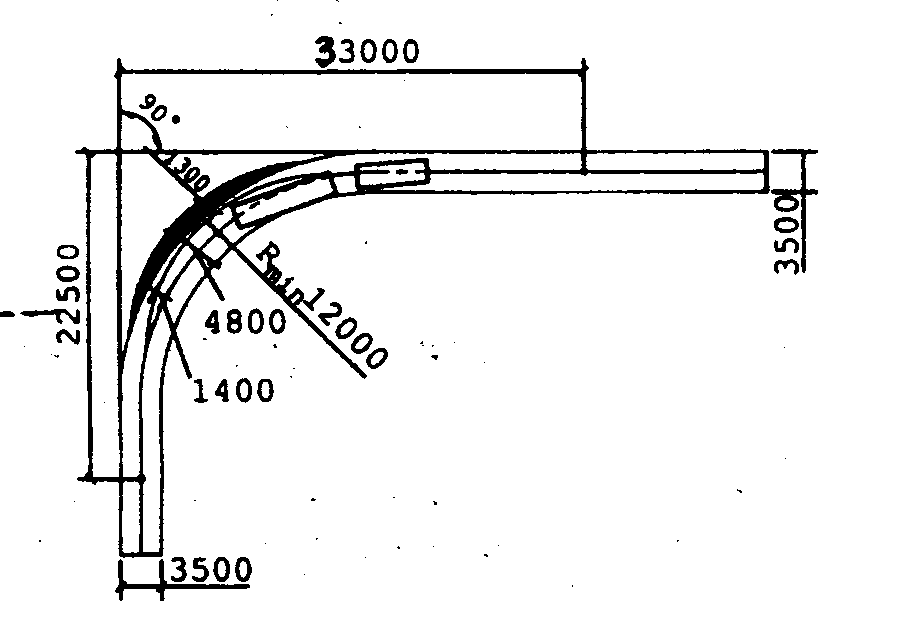

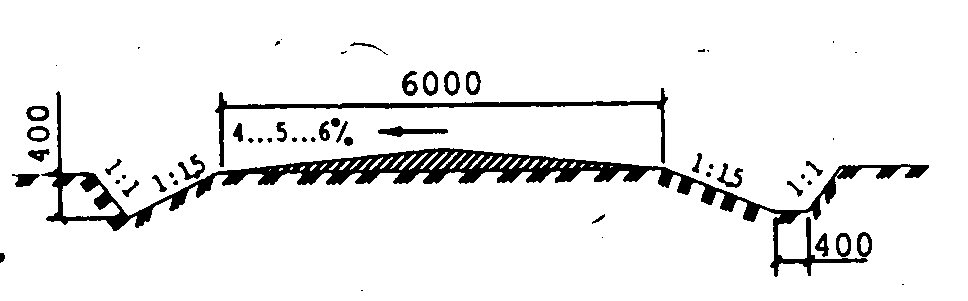

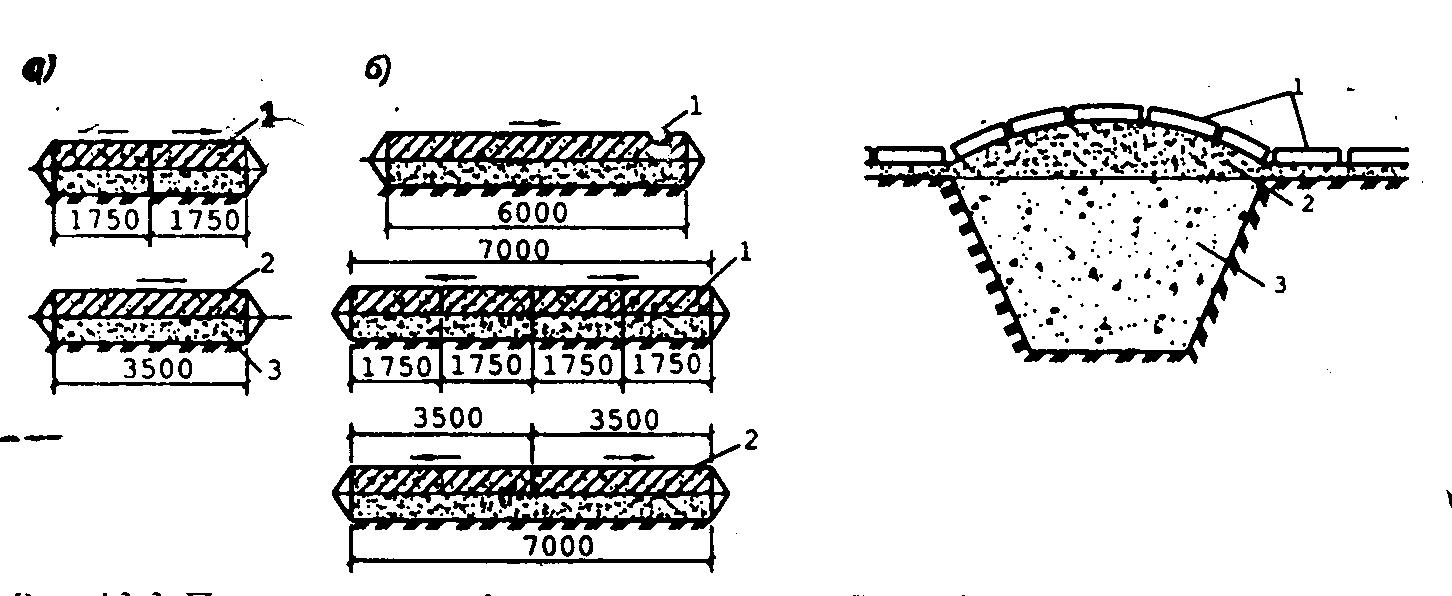

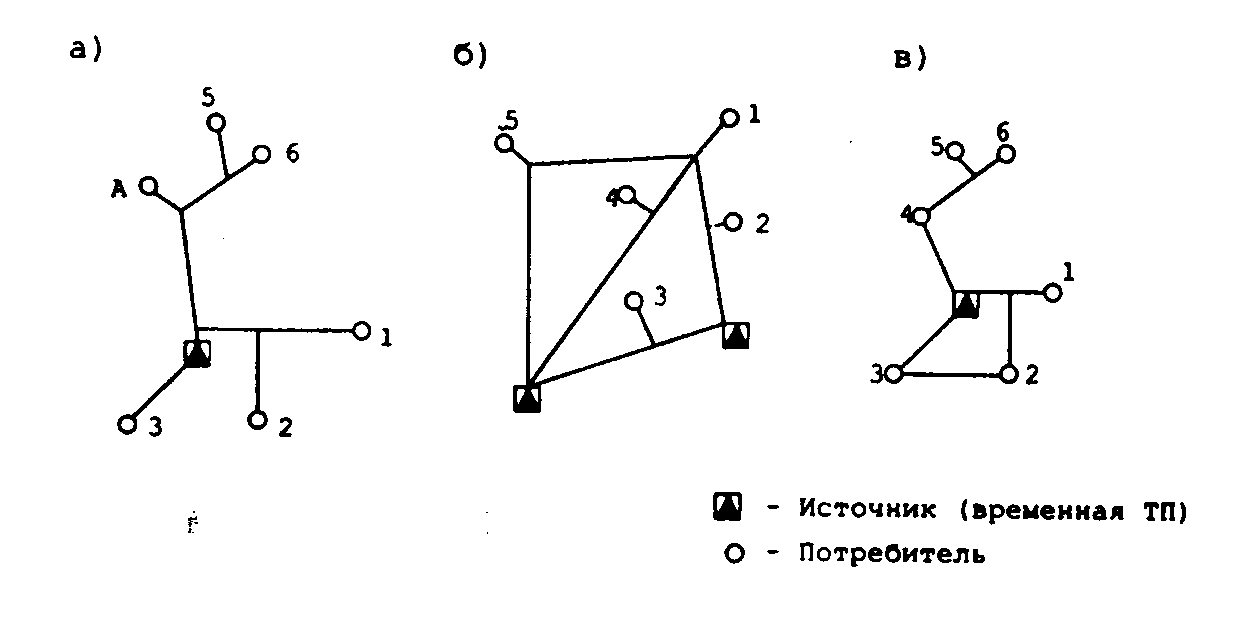

ЛЕКЦИЯ №19 ВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПЛАН ЛЕКЦИИ: Временные дороги. Временное электроснабжение строительной площадки. Временное водоснабжение и канализация. Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом. Временное теплоснабжение. 1.ВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ. 1.1. Общие положения. Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным транспортом. Строительные площадка должна иметь удобные подъезды и внутрипостроечные дороги для осуществления бесперебойного перевоза материалов, машин и оборудования в течение всего строительства в любое время года и при любой погоде. Постоянные дороги сооружаются в период после окончания вертикальной планировки территории, устройства дренажей, водостоков и других инженерных коммуникаций. До начала дорожных работ необходимо выполнить работы по вертикальной планировке с таким расчетом, чтобы обеспечить защиту земляного полотна от разрушения. Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство из-за несовпадения трассировки и габаритов. В этих случаях устраивают временные дороги. Временные дороги строят одновременно с теми постоянными дорогами, которые предназначены для внутрипостроечного транспорта: они составляют единую транспортную сеть, обеспечивающую сквозную или кольцевую схему движения. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений. Строительство постоянных и временных дорог должно осуществляться в порядке очередности, предусмотренной графиками. К моменту начала работ по сооружению подземных частей зданий подъезды к ним должны быть готовы. Железнодорожный транспорт нормальной и узкой колеи находит применения главным образом при строительстве крупных объектов с развитой железнодорожной сетью. Строительство временных внутриплощадочных железных дорог осуществляют в соответствии со СНиПом. Применение в качестве построечного транспорта железных дорог нормальной колеи экономически целесообразно лишь при большом объеме перевозок на значительные расстояния. Железные дороги узкой колеи применяют для внутрипостроечных перевозок значительных объемов грузов, например , между карьером и бетонным заводом, лесозаготовительным участком и лесопильным заводом строительства. 1.2. Проектирование построечных автодорог. Проектирование автодорог в составе СГП ведут в определенной последовательности: разработка схемы движения транспорта и расположение дорог в плане; определение параметров дорог; установление опасных зон; определение дополнительных условий; назначение конструкций дорог; расчет объемов работ и необходимых ресурсов. Схема движения и расположения дорог в плане должна обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузо-разгрузочных механизмов, к средствам вертикального транспорта, площадкам укрупнительной сборки, складам, мастерским, механизированным установкам, бытовым помещениям и т.д. При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых подъездах устраивают разъездные и разворотные площадки. Такие площадки предусматривают на незакольцованных участках постоянных существующих и проектируемых дорог. По мере ввода объекта в эксплуатацию схема движения пересматривается, с тем, чтобы не пропустить движения строительного транспорта через заселенную часть жилого квартала или действующее предприятие. На СГП должны быть четко отмечены соответствующими условными знаками и надписями въезды (выезды) транспорта, направление движения, развороты, разъезды, стоянки при разгрузке, привязочные размеры, а также указаны места установки знаков, обеспечивающих рациональное и безопасное использование транспорта. Все элементы должны иметь привязочные размеры. Параметрами временных дорог являются число полос движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закругления, расчетная видимость. Ширину проезжей части транзитных дорог принимают с учетом размера плит: однополосных- 3,5 м, двухполосных с расширениями для стоянки машин при разгрузке -6,0 м. При использовании тяжелых машин грузоподъемностью 25…30 т и более ширина проезжей части увеличивается до 8 м. В процессе проектирования СГП ширина постоянных полос должна быть проверена и, в случае необходимости, увеличена инвентарными плитами. Радиусы закругления дорог определяют исходя из маневровых свойств автомашин и автоподъездов, т.е. поворотоспособности при движении вперед без применения заднего хода. Недостаточный внешний радиус закругления приводит к разрушению проездов на поворотах. Принятые в постоянных внутриквартальных дорогах радиусы кривых недостаточны и должны быть увеличены. Минимальный радиус закругления для строительных проездов 12м. Но при этом радиусе ширина проездов в 3,5 м недостаточна для движения автомобильных поездов, и поэтому проезды в пределах кривых (габаритных коридоров) необходимо уширять до 5м. С  хема уширения дороги при повороте под углом 90о Расчетная видимость по направлению движения для однополосных дорог должна быть не менее 50м, а боковая (на перекрестке) – 35м. Опасные зоны дорог устанавливают в соответствии с нормами техники безопасности. Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы зоны перемещения груза или зоны монтажа. На СГП эти участки дорог выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд транспорта через эти участки запрещен, и на СГП после нанесения опасной зоны дороги следует запроектировать объездные пути. Дополнительные условия при разработке построечных работ направлены на обеспечение безопасных условий движения на дорогах, примыкающих к строительству, и въезде (выезде) на площадки. В первом случае это обозначение соответствующими указателями в натуре и на чертеже СГП въезда (выезда) на объект, ограничение скорости, местное сужение дороги и т. п. При согласовании СГП часть проектных решений проверяется отделами безопасности движения (ОВД) местных органов МВД. Строительные организации устанавливают специальные указатели проездов от основных магистралей к местам разгрузки, обозначая на указателях наименование соответствующего объекта (участка) и место нахождения приемщика груза. 1.3. Конструкции построечных автодорог. Конструкции постоянных автодорог, используемых в период строительства, должна соответствовать нагрузкам, возникающим при движении большегрузного автотранспорта. Основная причина разрушения постоянных и временных дорог заключается в несоответствии принятой конструкции реальным условиям эксплуатации. Постоянные проезды для использования в период строительства выполняют в две очереди. Вначале делают бетонное основание и укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Построечный транспорт движется по нижнему слою покрытия, устраиваемому из крупнозернистых плотных асфальтобетонных песчаных смесей. Конструкции временных автодорог в зависимости от конкретных условий могут быть следующих типов: естественные грунтовые профилированные; грунтовые улучшенной конструкции; с твердым покрытием; из сборных железобетонных инвентарных плит. Выбор того или иного типа дороги зависит от интенсивности движения, типа и массы машин, несущей способности грунта и гидрогеологических условий и определяется в конечном счете экономическим расчетом. Грунтовые профилированные дороги устраивают при небольшой интенсивности движения (до 3 автомашин в час в одном направлении) в благоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях. Грунтовые дороги могут быть построены в самые короткие сроки и с наименьшей стоимостью. Прочность их зависит от состава грунта- соотношение песчано-гравийной и глинистой частей. Грунтовые дороги, испытывающие большие нагрузки или находящиеся в менее благоприятных условиях, укрепляют гравием, шлаком, оптимальной песчано- гравийно-глинистой смесью, обжигом глины, добавкой торфа, вяжущими (черными) и цементом. Отсыпку гравия или других добавок производят с устройством или без устройства корыта одним - двумя слоями с последующим уплотнением катком.  Разрез построечной грунтовой профилированной дороги. Построенные временные дороги под установленную нагрузку 12т на ось лучше всего сооружать из сборных железобетонных плит. Плиты укладывают на песчаную постель. Толщина слоя песка зависит от группы грунтов земляного полотна и степени увлажнения и назначается порядка 10…25см. Необходимо обеспечить местный водоотвод поверхностной воды от временных дорог путем создания уклонов при профилировании земляного полотна, устройства лотков и т.п. Обычно применяют железобетонные плиты с ненапряженным армированием толщиной 16…18см. эти плиты при большом расходе арматуры фактически имеют одно-двукратную оборачиваемость вместо предусмотренной в сметах пяти-шестикратной, что сказывается на стоимости СМР. Значительно лучшими качествами обладают предварительно напряженные железобетонные плиты. Хотя они несколько дороже, но благодаря их трех-четырехкратной оборачиваемости достигается более высокая эффективность. Сохранности и качеству автодорог из сборных плит в значительной мере способствует сварка или скрутка катанкой плит между собой. Это особенно важно, когда на объекте используются гусеничные машины. П  ри поперечном пересечении подземных сетей траншеи под дорогой должны засыпаться на всю глубину песком. Если это условие не может быть выполнено, следует пройти место пересечения с определенным подъемом, величина которого должна быть пропорциональна коэффициенту разрыхления грунта. По мере уплотнения грунта этот участок дороги в продольном направлении примет горизонтальное положение. Соединение плит 1 между собой в этих местах совершенно необходимо. Все эти дополнительные работы требуют незначительных затрат и окупают себя. На последней стадии оборачиваемости целесообразно уложить плиты в постоянную дорогу как основание под асфальтобетонное покрытие. Поперечные профили временных дорог с покрытием из плит: А-одноплосных; Б-двухполосных; 1-плиты размером 6000*1700мм; 2- то же, 6000*3500мм Продольный разрез временной дороги из плит в месте пересечения траншеи, засыпанной грунтом: 1-железобетонные плиты; 2-песок; 3-грунт Расчет объемов работ и ресурсов, необходимых для устройства временных дорог, производят в пояснительной записке. В экспликацию СГП записывают отдельными позициями объемы временных дорог по каждому виду. 2. ВРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. 2.1. Общие положения. Общие требования к проектированию электроснабжения строительного объекта: обеспечение электроэнергией в потребном количестве и необходимого качества (напряжения, частоты тока); гибкости электрической схемы- возможность питания потребителей на всех участников строительства; надежность электропитания; минимизация затрат на временные устройства и минимальные потери в сети. Порядок проектирования временного электроснабжения строительства: производят расчет электрических нагрузок; определяют количество и мощность трансформаторных подстанций (или других источников снабжения); выявляют объекты 1-й категории, требующие резервного электропитания (водопонижение, электропрогрев и т.п.); располагают на СГП трансформаторные подстанции, силовые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства; составляют схему электроснабжения. 2.2. Методы расчета электрических нагрузок. Расчетную нагрузку можно определить четырьмя способами. I.Расчет нагрузок по удельной электрической мощности обоснован на обобщении статистических данных о фактической электрической мощности, потребляемой строительными объектами на 1млн. руб. годового объема СМР. Способ наиболее простой и используется для предварительных расчетов при большом объеме строительства. В расчете на стадии ПОС применим при любом объеме строительства. Усредненные величины потребляемой мощности различны для промышленного и гражданского строительства и зависят от отрасли промышленности и годового объема СМР. При пользовании нормативом следует иметь в виду, что он разработан применительно к условиям строительства 1-ого территориального пояса группы Б (Московская обл. и др.). при расчете для других районов страны следует применять поправочные коэффициенты: понижающие- для южных районов и повышающие- для северных и восточных. Таким образом, расчетная мощность трансформатора Рр(кВ*а): Рр=р*С*k, где р- удельная мощность, кВ*А/млн.руб., определяемая по нормативам; С- годовой объем СМР, млн.руб., определяемый по графику строительства; k – коэффициент, учитывающий район строительства и принимаемый по расчетным нормативам. II. расчет нагрузок по удельному расходу электроэнергии (кВт*ч) на укрупненный измеритель соответствующего вида работ (100 м3 разрабатываемого грунта, 1 м3 монтажа железобетонных конструкций) или на единицу продукции, выпускаемой подсобным производством (1м3 монтажа железобетонных конструкций, 1м3 товарного раствора): Рр= (∑р*V)/(T max*cosφ) где р - удельный расход электроэнергии на единицу соответствующего вида работ или на единицу продукции (принимают по справочникам); V- объем работ в год в натуральных измерителях; Тmax-принятое годовое число часов в зависимости от намечаемой интенсивности работ, при ведении работ в одну или две смены принимают Тmax= 2500…5000 ч/год; cosφ- коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых потребителей (определяют по справочным данным), средневзвешенное значение cosφ в строительстве составляет 0,65…0,75. III. расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса без дифференциации по видам потребителей производят по формуле: Рр=∑( Руст*Кc/ cosφ) Где Руст- суммарная установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт; Кc- коэффициент спроса, принимаемый по справочникам. IV. расчет нагрузок по установленной мощности электроприемника и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам потребителей по формуле: Рр=α[∑ (К1с*Рс/ cosφ)+∑(К2с*Рт/cosφ)+∑(К3с*Ро.вн.)+∑Ро.н. Где α-коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от тяженности, сечения и т.п., принимаемый по справочникам (α =1,05…1,1); K1c, K2с, K3с – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей, принимаемые по справочникам; Рс- мощность сил потребителей, Квт, принимая по каталогам и справочникам; Рт- мощность для технологических нужд, кВт, принимая по каталогам и справочникам; Ро.вн.- мощность устройств освещения внутреннего, Ро.н. – мощность устройств освещения наружнего, кВт. Последний способ наиболее сложный и трудоемкий, но обеспечивает наиболее точный результат; применяют его в рабочем проектировании. Исходными материалами для расчета являются данные ППР, содержащие перечень строительных машин и механизмов, их характеристики и график работы основных потребителей. Для сварочных машин и трансформаторов, а также для установок электропрогрева производят условный пересчет их мощности, даваемой в паспортах в кВ*А, в установленную мощность в кВТ: Руст=Рсв.м.*cosφ, где Рсв.м. – мощность сварочных машин, кВ*А. Минимальная освещенность установлена Указаниями по проектированию освещения строительных площадок (СН 81-80). Потребная мощность для наружного освещения может быть посчитана исходя из норм освещенности или упрощенным способом по удельным показателям мощности на освещаемую площадь. Учет и оплата электроэнергии. Расход электроэнергии на строительной площадке ведут по показаниям счетчиков, устанавливаемых в КТП или абонентских пунктах. Пример. Определить потребную мощность электроустановки трансформатора с помощью коэффициента спроса по установленной мощности электроприемников с дифференциацией по видам потребителей. Установленная мощность (кВт) по видам потребителей I.строительные машины, механизмы, электроинструменты: Башенные и стреловые краны Мостовые краны Разные мелкие механизмы и инструменты Насосы и компрессоры Сварочные трансформаторы СТЭ-34 мощностью 408 кВт*А, пересчитанные с учетом Cosφ=0,6; Руст=408*0,6=245 Мощность силовых потребителей Рc II.потребители для технологических нужд: установки электропрогрева мощностью 500 кВт*А, пересчитанные с учетом cosφ=0,85; Руст=500*0,85=425кВт Мощность технологических потребителей III.внутреннее освещение Ро.вн. IV.наружное освещение Ро.и. Аварийное освещение Мощность наружного освещения Ро.н. Суммарная потребная мощность по формуле: Рр=1,1[(0.36*874)/0.65+(0.5*425)/0.85+0.8*120+42]=978кВт*А, Где α=1,1 (по справочникам); k1c =0.36- cредний для механизмов; k3c =0,8- для внутреннего освещения; cosφ- средний для силовых потребителей. Определив потребную мощность, можно выбрать источник питания. Для временного электроснабжения строительных площадок наиболее целесообразным является применение инвентарных передвижных комплексов трансформаторных подстанций. Исходя из потребной мощности 978 кВт*А целесообразно принять две передвижные сборные трансформаторные подстанции СКТП-560 или одну 750 мощностью 1000кВ*А. 2.3.Освещение строительных площадок. Освещение рабочих площадок бывает рабочее, аварийное и охранное. Различают рабочее освещение общее и местное. В практике обычно применяется комбинированное освещение, сочетающее элементы обоих способов. Аварийное освещение осуществляется по независимой линии в местах основных проходов и спусков и принимается не менее 0,2 лк. Освещенность охранной зоны принимают минимально в 0,5 лк. Проектирование освещения строительных площадок состоит в определении необходимой освещенности, подборе и расстановке источников света, расчете потребной для их питания мощности. Необходимая освещенность и требуемая для этого мощность источника определяются в соответствии с нормативами в зависимости от назначения системы освещения и вида строительно-монтажных работ. Источниками света служат прожекторы с лампами накаливания мощностью до 1,5 кВт, устанавливаемые группами до 3,4 и более, и осветительные приборы с лампами единичной мощности 5,10,20 и 50 кВт. Лампы должны использоваться только с применением соответствующей арматуры – прожектора, светильника. Промышленность выпускает галогенные лампы единичной мощностью 5,10 и 20 кВт на напряжение 220 В. Для установки источников света используют имеющиеся строительные конструкции, стационарные и инвентарные мачты и опоры и переносные стойки, а также естественные возвышенности местности. Предпочтение следует отдавать мобильным осветительным установкам – передвижным прожекторным мачтам. Разработана серия передвижных телескопических матч типа ПОТМ высотой подъема на 45,30 и 80 м. Мачта монтируется на санном прицепе, автоприцепе, железнодорожной платформе, а также может быть установлена стационарно на фундаменте. Инвентарную переносную прожекторную мачту для освещения мест строительно-монтажных работ устанавливают на покрытии монтируемого этажа строящегося здания и переставляют с этажа на этаж с помощью башенного крана. Расстановку источников света производят с учетом особенностей планировки освещаемой территории и назначением отдельных участков производства работ. мачты располагают, как правило, по периметру строительной площадки, но иногда их устанавливают непосредственно на освещаемой территории. Особое значение при проектировании освещения строительных площадок следует уделять сокращению количества световых опор для них, протяженности электрических сетей и соответственно сокращению сроков монтажа, облегчению условий эксплуатации и снижению стоимости осветительной системы в целом. Для повышения эффективности системы освещения источник следует размещать с соблюдением определенных правил: для площадок при ширине до 150м рекомендуются прожекторы ПЗС с лампами накаливания до 1,5 кВт; при ширине площадок более 150 м – прожекторы с лампами накаливания и осветительные приборы с ксеноновыми лампами; при ширине площадок долее 300 м – осветительные приборы с галогенными или ксеноновыми лампами большой мощности (10,20,50кВт); высота установки приборов принимается максимальной, по возможности на уровне крыши возводимого здания; требования по ограничению слепящего действия источника света сводятся к регламентации минимально допустимой высоты установки осветительного прибора над освещаемой территорией, которая принимается по результатам расчета в зависимости от силы тока света ламп и требуемой освещенности; ориентировочно это расстояние составляет 7м при лампах 0,2 кВт, 25м при лампах 1,5кВт и 37м при лампах 20кВт; расстояние между прожекторами не должно превышать четырехкратной высоты их установки (30…300м); при отсутствии мощных источников света обычно устанавливаются группами соответствующей суммарной силы света; световой поток должен быть направлен в нескольких направлениях, предпочтительно в трех, минимально- в двух. Проект освещения строительной площадки должен разрабатываться в составе ППР. Однако часто, особенно на небольших объектах, схема и источники света определяются в рабочем порядке производителем работ и энергетиком управления или участка. Монтаж и эксплуатация сетей освещения осуществляет служба главного энергетика СУ. Иногда устройство сетей поручают специализированному управлению электромонтажных работ. Расчет количества прожекторов для строительных площадок обычно выполняют по номограммам. Число прожекторов n может быть также установлено упрощенным методом через удельную мощность по формуле: N=p*E*S/Pл, Где р – удельная мощность, при освещении прожекторами ПЗС-35 принимают р=0,25…0,4 Вт/(м2*лк); Е – освещенность, лк; S- площадь, подлежащая освещению, м2; Рл- мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-35 Рл=500 и 1000 Вт, при ПЗС 45 Рл=1000 и 1500 Вт). Пример. Требуется осветить прожекторами участок монтажа и кирпичной кладки площадью S=3000м2. Принимаем для прожекторов ПЗС-45/1=0,25Вт/(м2*лк); по нормам Е=20лк; мощность лампы прожектора ПЗС-45 принимаем Рл=1500 Вт. Число ламп прожектора n=0,25*20*3000/1500=10 шт. 2.4. Источники электроснабжения. Стационарные источники электроснабжения. Для питания небольших и средних строительных площадок используют трансформаторные подстанции. В строительстве обычно применяют подстанции, понижающие напряжение с 35,10 или 6 до 0,4 кВ (400В). типовые трансформаторные подстанции имеют мощность до 1000 кВ*А и оборудуются одним или несколькими трансформаторами. Присоединение потребителей к трансформаторной подстанции производят через инвентарные вводные ящики на напряжение 380/220 и 220/127 кВ. Передвижные подстанции. На объектах, не обеспеченных электропитанием от существующих источников по низковольтной сети, обычно монтируют инвентарные КТП, которые подключаются к источнику высокого напряжения энергосистемы. Расход электроэнергии фиксируют приборами. Временные электростанции в строительстве применяют при отсутствии или недостаточности источников и сетей снабжающих энергосистем, чаще всего в подготовительный период строительства и в период развертывания работ. Временные передвижные электростанции можно разделить на три группы: до 100 кВт- малой и средней мощности с двигателями внутреннего сгорания; до 1000 кВт – крупные с дизельным двигателем; свыше 1000 кВт – электропоезда с газо- и паротурбинными установками. Электропоезда представляют собой комплектные паро- или газотурбинные электростанции мощность до 5000 кВт, размещенные в специальных вагонах. Поезд состоит из вагонов-котельных, вагонов-градирен и турбогенераторного вагона. Вагоны- котельные размещают во временном здании, остальные вагоны – под открытым небом. Инвентарные устройства. Примером инвентарно-распределительного устройства для сетей с напряжением 6…10 кВ может служить комплектное распределительное устройство. Оно позволяет подключить четыре комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами по 320 кВ-А. Инвентарное вводно-распределительное устройство типа МВРУ-6 представляет собой металлический шкаф закрытого исполнения из трех отделений: ввода, учета, распределения и защиты. Инвентарные устройства имеют распределительные шкафы, позволяющие на каждом этаже получить напряжение для агрегатов (220/127 В) и освещения (36 В). 2.5. Сети временного электроснабжения. Классификация сетей временного электроснабжения производиться по следующим признакам: напряжению - высоковольтные и низковольтные; роду тока – переменного и постоянного; назначению – питательные и распределительные; виду схемы – кольцевые (замкнутые) и радиальные (разомкнутые); характеру потребителей – силовые и осветительные; конструктивному выполнению – воздушные и кабельные (по опорам и на земле). От источника электроснабжения прокладывается сеть к местам установки силовых пунктов, от которых идут распределительные сети непосредственно к потребителям. Сеть может выполняться замкнутой или разомкнутой. Преимущество кольцевой системы – надежность. Недостатки – дополнительный расход кабеля. Преимущества радиальной сети – в возможности ее развития участками по мере потребности. На практике часто применяют схемы смешанного типа. Проектирование сети временного электроснабжения выполняют в два этапа. Прежде всего находят оптимальную точку размещения источника, которая совпадает с центрами нагрузок. При этом протяженность сетей, масса проводов, их стоимость и потери в сети целесообразны. Выбор сечений проводов производят специальным расчетом, излагаемым в курсе «Электротехника». Для ориентировочных расчетов в дипломном проектировании можно принимать 1мм2 сечения провода на 1кВт мощности при алюминиевых жилах и 1,5 кВт/мм2 для медных. Питание осветительных и силовых токоприемников осуществляется для общих магистралей. С  хемы электрической сети: а-радиальная; б-кольцевая; в-схема смешанного типа; 1…6-потребители Воздушные магистральные линии устраивают преимущественно вдоль проездов. На участке стройки, где работают краны, запрещается применять голые провода. Временные опоры делают из бревен длиной 7…9м, толщиной в опоре 14…18см. семиметровые бревна устанавливают на железобетонных пасынках. Глубину заложения принимают обычно равной 1/5 длины столба. Расстояние между столбами, зависящее от массы проводов и прочности опор, составляет не более 30м. Провода, используемые для сетей должны быть стальными, алюминиевыми, медными; голыми и изолированными; одно- и многожильными. Схемы организации временного электроснабжения: а-промышленный объект; б-жилой квартал; 1-временная БКТП; 2-существующая ТП; 3-ИВРУ с приборами учета расхода электроэнергии; 4-временный электрокабель напряжением 0,4кВ; 5-временный электрокабель 0,4кВ, прокладываемый по стене здания; 6-ИБРУ; 7-временный электрокабель 0,4кВ подземный; 8-постоянный существующий электрокабель 10кВ подземный; 9-временный электрокабель 10кВ подземный Для подключения машин применяют шланговый кабель в усиленной резиновой оболочке. Кабели прокладывают в земле или по опорам. В последнем случае кабель подвешивают на тросе. Границы опасных зон от ЛЭП устанавливаются в соответствии с нормативами. 3. ВРЕМЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 3.1. Общие положения. В   ременное водоснабжение и канализация на строительстве предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. При проектирование временного водоснабжения необходимо определить потребность, выбрать источник, наметить схему, рассчитать диаметр трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане. При проектировании временных устройств, следует предельно использовать постоянные источники и сети водоснабжения. 3.2. Расчет потребности в воде. Расчет потребности в воде на стадии ПОС производят по укрупненным показателям на 1 млн.руб. сметной стоимости годового объема СМР с учетом отрасли и района строительства по расчетным нормативам. При разработке ППР потребность в воде слагается из уровня расхода воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов удельных затрат. Суммарный расчетный расход воды (л/с): Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож Где Qобщ, Qпр, Qхоз, Qпож- соответственно расходы воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные цели, л/с. Как правило, расход воды на противопожарные нужды составляют преобладающую часть суммарной потребности. В связи с этим расчет ведется только с учетом противопожарных потребностей исходя из площади застройки. Минимальный расход воды для противопожарных целей определяют из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов 5л/с на каждую струю, т.е. Qпож=5*2=10л/с. такой расход может быть принят для небольших объектов с площадью застройки до 1га, на площадях до 50га включительно- 20л/с; при большей площади-20 л/с на первые 50га и по 5 л/с на каждый дополнительные 25га (полные и неполные). 3.3.Источники временного водоснабжения. Источниками временного водоснабжения являются: существующие водопроводы с устройством в необходимых случаях дополнительных временных сооружений- резервуаров, насосных станций, водонапорных башен и т.д.; проектируемые водопроводы при условии ввода их в эксплуатацию по постоянной или временной схеме в необходимые сроки; самостоятельные временные источники водоснабжения-водоемы и артезианские скважины. Расчет и проектирование сооружений для подачи воды выполняют по действующим нормам. Схема и сооружения временного водоснабжения. Система водоснабжения обычно состоит из водоприемника, насосных станций для подъема воды на очистные сооружения и к потребителям, очистных сооружений, емкости для хранения чистой воды, водоводов и водопроводной сети. Применяют мобильные установки, смонтированные на авто- или пневмоходу (насосные или очистные станции), а также плавучие водозаборные устройства. Пожарные водоемы и резервуары устраивают на площадках в тех случаях, когда водопровод не обеспечивает расчетное количество воды на пожаротушение. Водоотводы от насосных и разводящую сеть выполняют из асбоцементных или стальных труб, уложенных ниже глубины промерзания или по поверхности грунта в утепленных коробках. Разводящая сеть в летних условиях может быть также устроена из резиновых шлангов и тканевых рукавов. При проектирование временной сети необходимо учитывать возможность последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития строительства. Сети временного водопровода устраивают по кольцевой, тупиковой или смешанной схемам. Кольцевая схема с замкнутым контуром обеспечивает бесперебойную подачу воды при возможных повреждениях на одном из участков и является наиболее надежной. Тупиковая система состоит из основной магистрали, от которой идут ответвления к точкам водопотребления. Смешанная система имеет внутренний замкнутый контур, от которого прокладываются ответвления. Р  асчет водопроводных труб. Диаметр (мм) водопроводной напорной сети можно определить по номограмме или рассчитать по формуле: асчет водопроводных труб. Диаметр (мм) водопроводной напорной сети можно определить по номограмме или рассчитать по формуле:D=√4Qобщ*1000/(π*ν), Где Qобщ- суммарный расход воды, л/с; ν- скорость движения воды по трубам, принимают для больших диаметров1,5…2м/с и для малых 0,7…1,2 м/с. Полученные значения должны быть округлены до ближайшего диаметра по ГОСту. Диаметр наружного противопожарного водопровода принимают не менее 100мм. На основании составленной схемы производят гидравлический расчет трубопроводов. Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении на стройгенплане мест подключения трассы временного водопровода к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещают с учетом возможности прокладки рукавов от них до мест тушения пожар на расстояние не больше 150м при водопроводе высокого давления и 100 м низкого давления. 3.4. Временная канализация. Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод обычно открывают открытые водостоки. На строительстве, имеющем фекальную сеть, следует применять канализированные инвентарные теплые санузлы передвижного или контейнерного типа, располагая их около колодца. К такому санузлу надо подвести временный водопровод и электричество. Если фекальная канализация отсутствует, то санузлы устраивают с выгребом. Их размещение согласовывается с органами санитарного надзора при согласовании стройгенплана. При значительном количестве сточных вод, требующих очистки, необходимо устраивать септики. Временные канализационные сети выполняют из асбоцементных, железобетонных и гончарных труб. 4.СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВАСЖАТЫМ ВОЗДУХОМ , КИСЛОРОДОМ И АЦЕТИЛЕНОМ Сжатый воздух на строительном объекте расходуется для обеспечения перфорационного инструмента, пневмотранспорта раствора и т.д. Кислород и ацетилен применяют для сварочных работ. На стадии ПОС расчет потребности выполняют по нормам на 1 млн.руб., как это было показано раньше. На стадии ППР расчеты уточняют, исходя из объемов работ по нормативам, приведенным в справочниках. Потребное количество сжатого воздуха (м3/мин) определяют по формуле: Qрасч=1,1/∑(k*g*n), Где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах (от неплотности соединений и от охлаждения в зимнее время), а также расход воздуха на продувку; k- коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных механизмов (ориентировочно при двух механизмах k=1, при 15- k=0,6); g- расход сжатого воздуха соответствующими механизмами (принимают по справочнику или паспорту машины); n- число однородных механизмов. Обычно в строительстве потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными компрессорами, оборудованными комплектами гибких шлангов, а также баллонами. Для окрасочных механизмов используют компрессоры небольшой мощности, являющиеся частью этих агрегатов и общим расчетом не учитываемые. Кислород и ацетилен поставляют на объект в стальных 40-литровых баллонах и хранят на инвентарных складах, где баллоны должны быть защищены от перегрева. Кроме того, применяют передвижные кислородные и ацетиленовые установки, а также переносные ацетиленовые генераторы. С  ети сжатого воздуха выполняют лишь на объектах с большими сосредоточенными объемами работ. в этом случае источниками служат постоянные или временные компрессорные станции. Сжатый воздух от них подается по стальным трубопроводам до мест раздачи, а от них по резиновым к шлангам- к рабочим местам. Расчет сетей изложен в справочниках по промышленному строительству. Для ориентировочных расчетов диаметр (мм) трубопровода ети сжатого воздуха выполняют лишь на объектах с большими сосредоточенными объемами работ. в этом случае источниками служат постоянные или временные компрессорные станции. Сжатый воздух от них подается по стальным трубопроводам до мест раздачи, а от них по резиновым к шлангам- к рабочим местам. Расчет сетей изложен в справочниках по промышленному строительству. Для ориентировочных расчетов диаметр (мм) трубопроводаD=3.18√Qрасч, Где Qрасч- расчет воздуха на расчетном участке, м3/мин. 4.1. Использование постоянных сетей в период строительства. Временные подземные коммуникации могут быть заменены полностью или частично постоянными, исходя из условия, что тот или иной вид энергоресурса (электроэнергия, вода, газ, пар, воздух) используется как для эксплуатационных нужд предприятия, так и для обеспечения нужд строительства. В строительстве имеется опыт использования постоянных трубопроводов по назначению, отличающемуся от проектного, например, подача питьевой воды к отдельным объектам по трубопроводам технического или другого назначения. Взаимозаменяемыми могут быть трубопроводы питьевого и технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой и производственной и ливневой канализации исходя из потребностей. Имеется опыт прокладки временных трубопроводов различного функционального назначения в постоянных (проектных) трубопроводах большего сечения, каналах, тоннелях. Например, в трубопроводах недействующей дождевой канализации, коммуникационных тоннелях и каналах прокладываются сети электро- и водоснабжения, водоотведения и др. Снижает затраты и уменьшает разрытие территории использование эстакад технологических трубопроводов для прокладки временных напорных трубопроводов различного функционального назначения, кроме питьевого водоснабжения. 5.ВРЕМЕННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 5.1.Общие положения. Временное теплоснабжение на строительной площадке осуществляется в следующих целях: обеспечение теплом технологических процессов (подогрев воды и заполнителей на бетонно-растворных узлах, отопление тепляков, прогрев бетона, оттаивание грунта и пр.); отопление и сушка строящихся объектов; отопление, вентиляция и горячее водоснабжение временных санитарно-бытовых и административно-хозяйственных строений (раздевалок, столовых, душевых, контор и т.п.). Системы временного теплоснабжения, как правило, рассчитаны только на период строительства и подлежат демонтажу по окончании строительства. В состав систем теплоснабжения входят источники теплоснабжения, сети временного теплоснабжения и концевые устройства (отопительные приборы, агрегаты, бойлеры, калориферы и пр.). 5.2.Порядок проектирования теплоснабжения. Проектирование временного теплоснабжения выполняют в следующем порядке: рассчитывают потребность в тепле по отдельным потребителям и суммарный расход по объекту в целом; определяют источники снабжения теплом и подсчитывают потребность в топливе; рассчитывают и проектируют трассы теплопроводов; подбирают локальные агрегаты и приборы для отопления, сушки, подогрева, подачи пара и т.п. В ПОС намечаются лишь общие решения по теплоснабжению на основе расчетов по укрупненным показателям на 1млн.руб. Уточнение и детализацию проекта производят при разработке ППР. Расчет потребности в тепле. Расчет потребности в тепле на технологические нужды для выполнения работ в зимних условиях производят по действующим нормам принятой технологии производства работ. Общую потребность в тепле Qобщ (кДж) определяют суммированием расхода по отдельным потребителям с введением повышающих коэффициентов: k1- на неучтенные расходы тепла и k2- потери (ориентировочно принимают k2=1.15): Qобщ=(Qот+Qтехн+Qсуш)*k1*k2, Где Qот- количество тепла на отопление зданий и тепляков; Qтехн- то же на технологические нужды; Qсуш- тоже, на сушку зданий. Объемы работ подбирают по рабочей документации. Обеспечение производственных предприятий рассчитывают с учетом их эксплуатационной характеристики интенсивности работы. Расход тепла для отопления зданий Qот (кДж/ч) рассчитывают в ППР. Определение количества тепла и воздуха для зданий требует специальных расчетов, учитывающих необходимое количество тепла для испарения влаги из материалов и нагревания подаваемого в помещение воздуха. 5.2.Источники временного теплоснабжения. Источниками временного теплоснабжения являются, как правило существующие или проектируемые теплосети котельных района, предприятия или ТЭЦ. Временные котельные применяют при отсутствии или невозможности использования действующего постоянного теплоисточника. Последняя ситуация возникает в сдаточный период строительства и связана с необходимостью интенсивной подачи тепла для обогрева и сушки зданий. Временные отопительные агрегаты могут работать на газовом, жидком и твердом топливе. В отдельных случаях для временного теплоснабжения используют электроэнергию. Теплоносителем служат пар, воздух и газовоздушная смесь. Отопительно-вентиляционные агрегаты делят на четыре группы: элекрокалориферы, питаемые от электросети; калориферы- отопительные агрегаты, работающие от ТЭЦ на перегретой воде или паре. воздухонагреватели с теплообменниками, работающие на жидком или газообразном топливе; теплогенераторы, подающие в помещение смесь продуктов сгорания с нагретым воздухом. Работают они как на жидком, так и на газообразном топливе. 5.3.Сети временного теплоснабжения. Наружные сети. Оптимальным вариантом подачи тела является использования постоянных теплотрасс. Если они не готовы, следует использовать временные теплосети. Расчет диаметров трубопроводов производят на период максимальной подачи тепла. Временные теплосети выполняют, как правило, тупиковыми, реже, по кольцевой схеме, бесканально в траншеях с засыпкой изоляцией из шлака, керамзитогравия и т.п. или с применением скорлупной изоляции. |