Контрольная по СС и ТК. Литература 16 Вопрос 4. Принцип организации радиосвязи через дкмв (ВЧ) радиостанции

Скачать 498.08 Kb. Скачать 498.08 Kb.

|

|

Содержание Принцип организации радиосвязи через ДКМВ (ВЧ) радиостанции 2 Принцип работы и особенности построения функциональных схем приемного и передающего тракта радиостанции «Орлан» 9 Литература 16 Вопрос №4. Принцип организации радиосвязи через ДКМВ (ВЧ) радиостанции. Радиосредства ВЧ-диапазона выпускаются отдельными изделиями и сериями, включающими в свой состав радиопередатчики, радиоприемники, радиостанции. В настоящее время службы ЭРТОС оснащены радиосредствами ВЧ-диапазона различных поколений и серий. До настоящего времени в РФ в службах ЭРТОС могут эксплуатироваться радиопередатчики «Береза», «Кедр», передатчик радиостанции Р-140, радиоприемники Р-155П, «Брусника», «Сосна». Последнее десятилетие в соответствии с планами реализации концепции CNS/ATM идет их замена на радиосредства ВЧ-диапазона серии «Пирс» и другие современные радиосредства. Основные технические характеристики наземных средств радиосвязи ВЧ-диапазона ранних поколений приведены в таблице 1. Таблица 1. – Основные технические характеристики наземных средств радиосвязи ВЧ-диапазона

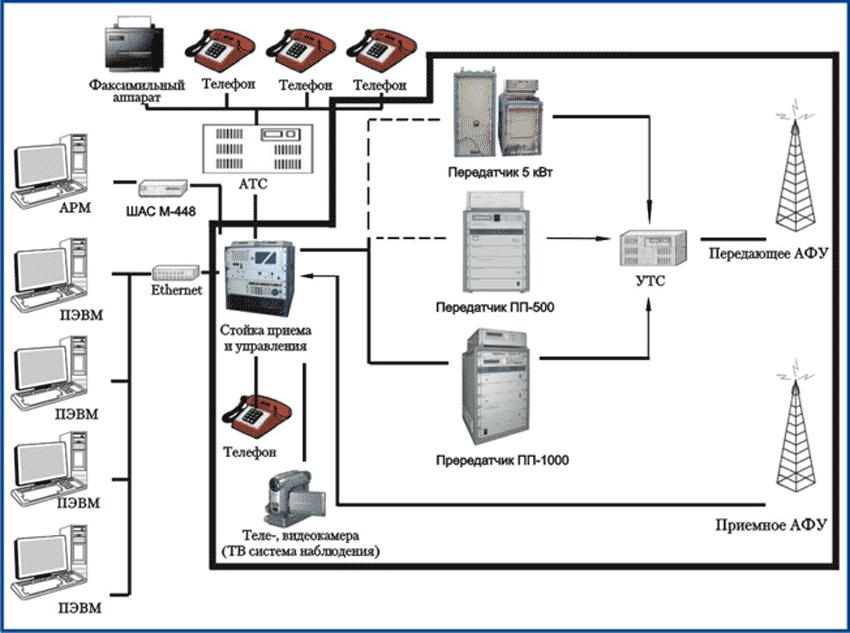

Радиосредства ВЧ-диапазона серии «Пирс» – семейство адаптивных автоматизированных радиосредств ВЧ-диапазона, предназначенных для передачи телефонных, телеграфных, факсимильных и цифровых сообщений. Радиосредства серии «Пирс» могут использоваться автономно или в составе радиоцентров и могут поставляться без аппаратуры адаптации. Комплекс технических средств серии «Пирс», состоящий из радиостанций, передатчиков, приемников и приемопередатчиков, предназначен для своевременной и достоверной передачи информации по ВЧ радиоканалам. Возможности: Полная автоматизация процессов установления и ведения связи. Многопараметрическая адаптация в зависимости от условий распространения радиоволн и помеховой обстановки за счет целенаправленного изменения рабочей частоты, скорости передачи данных в пределах 300 – 9600 бит/с кодовой скорости от 0,4 до 0,8. Частотная адаптация при передаче информации в синхронном режиме на скоростях 1200, 2400 бит/с. Своевременная достоверная доставка больших объемов информации. Включая: графическую (схемы, чертежи, проспекты), картографическую, навигационную, метеорологическую и т.д. Дистанционное управление каналообразующими средствами комплекса технических средств (КТС) (РПУ, РПДУ), а также постоянный и достоверный визуальный контроль за состоянием всех составляющих КТС. Синхронизация радиостанций по сигналам точного времени через спутниковую систему GPS и ГЛОНАСС или по сигналам ВЧ станций Госслужбы времени и частоты. Трассовое зондирование при установлении и ведении связи. Работа в сети передачи данных радиального типа с реализацией ретрансляции. Возможности наращивания мощности до 5 кВт. Возможности системного подхода к организации сетей радиосвязи. При организации сети радиосвязи - возможность организовать любое число переприемов информации на пунктах связи, увеличив дальности связи за счет построения адаптивных сетей связи с оптимальной маршрутизацией без увеличения мощности передатчика (1кВт). Высокая достоверность передачи данных (не более одного искаженного знака на миллиард переданных) за счет применения корректирующих кодов и автоматического переспроса искаженной информации Возможность использовать в качестве источников передаваемой информации локальные вычислительные сети, автоматизированные системы управления, видео- и телевизионную аппаратуру в режиме «стоп-кадра». Возможность работы с современными средствами криптографической защиты информации, работающими в асинхронном режиме. Работа в сети обмена данными радиального типа и возможность автоматической ретрансляции данных в пакетном режиме между радиостанциями. Ведение телефонной связи с возможностью выхода на телефонные аппараты абонентов через городские и ведомственные АТС Модернизация закрытых каналов связи. Возможность резервирования спутниковых каналов связи (стыковка со спутниковыми системами и при их отказе работа в резерв). Синхронизация радиостанций по сигналам точного времени через спутниковую систему GPS или единую систему точного времени на основе сети ВЧ радиостанций с длительным сохранением первоначальной синхронизации (от 7 суток и более). Возможность стыковки передающего оборудования с имеющимся у заказчика оборудованием антенно-фидерного устройства (АФУ), а также их замена на новое. Особенности комплекса позволяют существенно повысить устойчивость и пропускную способность сетей ВЧ радиосвязи, создаваемых на его основе и обеспечить: быстрый и достоверный контроль событий с мест природных катаклизмов и техногенных катастроф за счет передачи визуальной информации, своевременного реагирования на сложившуюся ситуацию со стороны органов управления, ответственных за принятие решений; своевременную и точную (достоверную) доставку больших объемов информации, включая: графическую (схемы, чертежи, проспекты), картографическую, навигационную, метеорологическую и т.д.; постоянный и достоверный визуальный контроль за состоянием объектов, комплексов, технических средств различного назначения; обмен электронной корреспонденцией, в т.ч. в составе телекоммуникационных информационных сетей с маршрутизацией сообщений, функционирующих по принципам IP-сетей, и в составе отдельных ВЧ сетей, создаваемых по таким принципам; своевременный и достоверный обмен информацией для обеспечения нормального функционирования транспортного комплекса. Радиостанция серии "Пирс» изображена на рисунке 1.  Рис. 1. Радиостанция серии «Пирс» Радиостанция «Пирс» состоит из следующих функционально законченных элементов (устройств): Радиопередающее устройство (РПДУ) – ПП-1000 (мощностью 1 кВт) или ПП-500 (мощностью 500Вт), Бриолит-ШПМ (5000 Вт). Стойка приема и управления (СПУ) в составе: радиоприемное устройство (РПУ) – ПТ-100ПРМ (до 2х комплектов); промышленная ПЭВМ; источник бесперебойного питания (ИБП); блок сопряжения для коммутации всех элементов КТС; консоль оператора (монитор, совмещенный с клавиатурой). Радиопередатчики серии «Пирс» «ПП-500» и «ПП-1000» используются в составе радиоцентров, стационарных и подвижных узлов связи с целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи (в т.ч. адаптивных) для обмена данными и речевыми сообщениями. Радиопередатчики серии «Пирс» «ПП-500» и «ПП-1000» изображены на рисунке 2.  Рисунок 2. Радиопередатчик серии «Пирс» - «ПП-500» и «ПП-1000» Унифицированный ряд передатчиков и приемопередатчиков серии «Пирс» отличаются наличием в своем составе антенное согласующее устройства, которое позволяет работать на широкополосные антенны с отдачей практически полной мощности. Время перестройки на любую частоту порядка 1,5 с., а на фиксированные частоты – 50 мс. Отличительными особенностями передатчиков серии «Пирс» являются: наличие встроенного антенно-согласующего устройства; возможность работы с любым типом возбудителей. Радиоприёмники ВЧ диапазона серии «Пирс» используются в составе ВЧ-радиоцентров с целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи (в том числе адаптивных), для обмена данными и речевыми сообщениями в авиационной фиксированной и подвижной службах. На рисунке 3 приведена схема соединения радиосредств серии «Пирс» и оконечного оборудования.  Рисунок 3. Схема соединения радиосредств серии «Пирс» и оконечного оборудования. Вопрос №4. Принцип работы и особенности построения функциональных схем приемного и передающего тракта радиостанции «Орлан». Бортовая приемо-передающая радиостанция «Орлан-85СТ» диапазона MB предназначена для установки на магистральные самолеты гражданской авиации. Радиостанция обеспечивает: двухстороннюю симплексную речевую связь экипажа с наземными службами УВД и между экипажами самолетов в воздухе; непрерывный контроль наличия аварийного сигнала на частоте 121,5 МГц (по команде с ПДУ) без нарушения основных функций связи и управления с выдачей звуковой и световой индикации. Радиостанция «Орлан-85СТ» предназначена для замены на летательных аппаратах радиостанций «Баклан-20», «Орлан-85СТБ» с сеткой частот 25 кГц. Радиостанции «Орлан-85СТ» с сеткой частот 8,33/25 кГц полностью взаимозаменяемы с ранее установленными по установочным размерам, присоединительным разъемам и внешней проводке. Замена на них ранее установленных радиостанций никакой доработки летательных аппаратов не требует. Радиостанция обеспечивает симплексную радиосвязь в телефонном режиме. Модуляция сигнала - амплитудная. В телефонном режиме радиостанция обеспечивает работу в системе со смещенной несущей. Формирование высокостабильной сетки частот производится с помощью цифрового синтезатора, чем обеспечивается беспоисковая и бесподстроечная связь. Радиостанция имеет возможность контроля наличия сигнала на частоте 121,5 МГц без нарушения основных функций связи при включенном ПШ. Режим аварийного приема (АП) включается и выключается тумблером на лицевой панели ПДУ. При наличии сигнала на частоте аварийного канала в телефоны авиагарнитуры подается тональный, изменяющийся по частоте, сигнал и загорается красный светодиод АС на ПДУ. Для приема сигнала, передаваемого на аварийном канале, необходимо установить рабочую частоту радиостанции 121,500 МГц. Радиостанция имеет возможность обмена данными по линии «Земля-воздух» и «Воздух-земля» в системе АУВД. Функционально радиостанция состоит из трактов приема, передачи и общих устройств: системы питания, системы перестройки, системы управления и контроля. В состав приемопередатчика входят: приемник усилитель звуковой частоты блок управления и контроль усилитель мощности модулятор синтезатор блок питания Приемный тракт предназначен для селекции принимаемого высокочастотного сигнала, и его усиления и преобразования в сигнал звуковой частоты. Приемный тракт выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты и включает в себя: усилитель радиочастоты (УРЧ) смеситель 1 усилитель первой промежуточной частоты (УПЧ1) смеситель 2 усилитель второй промежуточной частоты (УПЧ2) детектор усилитель звуковой частоты (УЗЧ) широкополосный усилитель систему автоматической регулировки усиления (АРУ) систему подавления шума (ПШ) систему контроля работоспособности приемника Входной сигнал через ФНЧ, антенный коммутатор и ФВЧ поступает на аттенюатор приемника, предназначенный для регулирования уровня ВЧ сигнала и отключения входа приемника от антенны в режиме «Контроль». Начальный уровень управляющего напряжения, подаваемый на аттенюатор, устанавливается с помощью УПТ. Сигнал с выхода аттенюатора через коммутатор «Прием-контроль» поступает на каскад УПЧ, который обеспечивает требуемую чувствительность, избирательность в рабочем диапазоне частот. Коммутатор «Прием-контроль» предназначен для отключения входа приемника от антенны и предотвращения шунтирования входа УРЧ выходным сопротивлением аттенюатора в режиме «Контроль». На входе и выходе УРЧ включены фильтры, перестраиваемые варикапами, управляющее напряжение на которые подается с цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) блока управления и контроля. Усиленный ВЧ сигнал поступает на один из входов кольцевого смесителя, на второй его вход от синтезатора подается сигнал гетеродина частотой от 130,600 до 150,575 Мгц. В результате преобразования на выходе смесителя выделяется напряжение первой промежуточной частоты 12,6 МГц, которое усиливается в УПЧ1-1. Диплексер необходим для создания 50-омного выходного сопротивления смесителю ниже и выше первой промежуточной частоты. На входе каскада УПЧ1-1 применен фильтр (Z1) обеспечивающий высокие характеристики избирательности по соседнему каналу и двухсигнальной избирательности в ШП режиме. Далее сигнал поступает на диодные коммутаторы К1, К2, К УП/ШП1 и с помощью ключа УП/ШП идет переключение режимов работы. ШП - широкополосный режим приема с сеткой 25 кГц, УП - узкополосный - с сеткой 8,33 кГц. Избирательность по соседнему каналу в УП-режиме обеспечиваетcя фильтром Z2. Далее сигнал поступает на вход микросхемы, в состав которой входит УПЧ1-2, смеситель 2 и УПЧ2-1. Напряжение гетеродина поступает на вход смесителя 2. В результате преобразования частоты на выходе смесителя 2 выделяется напряжение второй промежуточной частоты (250 кГц), усиленное каскадами УПЧ2-1 и УПЧ2-2 поступает на вход детектора сигнала. С выхода детектора сигнала через эмиттерный повторитель сигнал поступает на усилитель звуковой частоты, широкополосный усилитель и на схему контроля чувствительности, а напряжение постоянной составляющей подается через фильтр АРУ на вход УПТ1. Тракт звуковой частоты состоит из ФНЧ, предварительного и оконечного усилителей, УЗЧ. Предварительный усилитель охвачен цепью АРУ, состоящей из аттенюатора и детектора АРУ УНЧ, которая обеспечивает постоянство среднего уровня выходного сигнала при изменении средней глубины модуляции входного сигнала. Выход оконечного каскада рассчитан на подключение аппаратуры и дополнительно одной пары низкоомных телефонов, а также усилителя звуковой частоты. В режиме приема «Данных» сигнал с детектора УПЧ поступает на широкополосный усилитель, выполненный на операционном усилителе с частотно-зависимой ООС. Симметричность выхода «Данных» обеспечивается применением согласующего трансформатора. Для обеспечения работы приемника в заданном динамическом диапазоне входных сигналов применена автоматическая регулировка усиления в трактах УПЧ и УРЧ. Необходимый коэффициент регулирования обеспечивает каскады УПЧ1-1, УПЧ1-2, УПЧ2, 1, аттенюатор. Особенностью системы АРУ в приемнике является эстафетная схема АРУ. В приемнике с эстафетной АРУ регулирование начинается с последних каскадов УПЧ2-1, а затем при увеличении сигнала регулируется усиление УПЧ 1-2, УПЧ1-1, УВЧ. Для получения необходимой величины управляющего напряжения АРУ, постоянная составляющая выходного напряжения детектора сигнала усиливается усилителями постоянного тока УПТ1, УПТ2. Регулировка УВЧ осуществляется отдельным кольцом АРУ, состоящим из детектора АРУ, УПТЗ. Быстродействие системы АРУ обеспечивается применением диодной цепи, изменяющей постоянную времени при переходных процессах. Уменьшение постоянной времени происходит только в течение переходного процесса. Для уменьшения влияния связей между блоками и каскадами через цепи питания и для обеспечения постоянства параметров приемника напряжение на цепи смещения УПТ1, УПТ2 подается от отдельного стабилизатора напряжения. Подавитель шума (ПШ) осуществляет автоматическое отключение усилителя звуковой частоты при отсутствии сигнала на входе приемника или при слабом сигнале, ниже реальной чувствительности и включение усилителя низкой частоты при достижении сигнала определенного уровня. С выхода детектора сигнал поступает на фильтр ПШ. С выхода фильтра выделенные шумы усиливаются усилителем ПШ и поступают на детектор ПШ. Сглаженное напряжение поступает на триггер ПШ, который выдает положительное напряжение, поступающее на вход управления ключом УЗЧ. Ключ открывается и звуковой сигнал проходит на предварительный усилитель звуковой частоты. Ключ УП/ШП2 выравнивает уровень шумов в УП и ШП. При приеме нескольких сигналов, разнесенных по частоте, возможно ложное отключение УЗЧ из-за биения частот, которые могут оказаться в спектре шумов тракта ПШ. Для предотвращения этого в системе ПШ используется триггер параллельного канала ПШ. Для контроля работоспособности приемника применены схемы контроля чувствительности «Датчик ПРМ(А)» и контроля выходного напряжения «Датчик ПРМ(Б)». Контроль выходного напряжения осуществляется сравнением выходного напряжения УЗЧ с заданным порогом. Если выходное напряжение УЗЧ превышает порог, то на выходе компаратора схемы «Контроль Uвых» формируется сигнал исправности в виде логического «О», при малом выходном напряжении УЗЧ - сигнал неисправности в виде логической «1». Источником контрольного сигнала является генератор шума. В режиме «Контроль» прямоугольные импульсы с генератора тона частотой 300 Гц от БУК поступают на вход генератора шума частота генератора тона. Для отключения генератора шума в режиме «Прием» от входа УРЧ применен коммутатор ВЧ. В режиме «Контроль» промодулированные шумы усиливаются каскадами УРЧ и УПЧ и поступают на вход детектора сигнала. В режиме контроля чувствительности, сигнал с выхода детектора, представляющий смесь шумов генератора тона и собственных шумов приемника поступает на коммутатор контроля чувствительности. В момент времени соответствующий приходу строба генератора тона (Fгт) в виде логической «1», с детектора приходят собственные шумы. В момент времени, соответствующей приходу строба в виде логического «0», с детектора идет сигнал, представляющий смесь собственных шумов приемника и шумов генератора тона. Далее сигнал поступает на коммутатор. При определенном соотношении, соответствующем реальной чувствительности приемника, напряжение на инвертирующем входе компаратора больше чем на неинвертирующем. На выходе при этом формируется сигнал исправности в виде логического «0». При ухудшении реальной чувствительности формируется сигнал неисправности в виде логической «1» Передающий тракт радиостанции состоит из модулятора и усилителя мощности. Модулятор имеет два входа - микрофонный и вход передачи данных. Входное устройство осуществляет развязку входов, в его состав входит схема питания авиагарнитуры. Для обеспечения постоянства коэффициента модуляции при изменении входных сигналов, предварительный усилитель охвачен цепью АРУ, порог срабатывания которой задается со следящего делителя напряжения бортсети. С этого же делителя на вход буферного усилителя подается постоянный потенциал для формирования на выходе модулятора опорного сигнала, изменяющегося пропорционально напряжению бортсети. Ключ-ограничитель в режиме «Передача» открыт по команде «15 В Передача» и заперт в режиме «Прием». Для защиты транзисторов оконечного каскада от перенапряжения в бортсети (свыше 33 В) ключ запирается сигналом со схемы защиты. Этот же ключ является ограничителем пиков модуляции. Через открытый ключ сигнал поступает на оконечный усилитель, выходные транзисторы которого являются управляющими элементами стабилизатора напряжения питания модулируемых каскадов передатчика. Для контроля работоспособности модулятора применены схемы контроля за уровнем опорного напряжения для питания УМ и схема контроля за уровнем глубины модуляции. Для схемы контроля за уровнем опорного напряжения, сигнал исправности формируется в виде логического «О», неисправности в виде логической «1». Для схемы контроля за уровнем глубины модуляции сигнал исправности формируется в виде логической «1», неисправности - в виде логического «О». Для работы в сетке 8,33 кГц требуемая АЧХ формируется фильтром УП. Режим работы модулятора задается по команде УП/ШП, поступающей на ключи ШП и УП. Трехкаскадный широкополосный усилитель мощности предназначен для усиления сигналов возбудителя до необходимого уровня выходной мощности. Для обеспечения устойчивости работы широкополосного усилителя межкаскадное согласование осуществляется с помощью широкополосных реактивных трансформирующих четырехполюсников и трансформаторов бегущей волны, выполненных на коаксиальных линиях. В передатчике применена коллекторная модуляция, которая осуществляется во втором и третьем каскадах. Оконечный каскад выполнен по схеме балансного усилителя. Для ослабления влияния усилителя мощности на возбудитель, первый каскад питается от отдельного источника. Подключение антенны к входу усилителя мощности или ко входу приемника в зависимости от режима работы, осуществляется антенным коммутатором. Фильтр нижних частот ослабляет гармонические составляющие высокочастотного сигнала. Система автоматической регулировки уровня мощности в составе рефлектометра, схемы сравнения, схемы формирования опорного уровня, аттенюатора обеспечивает постоянство выходной мощности передатчика в диапазоне частот и при работе АРУ с различным КСВН. Рефлектометр имеет детекторные секции для падающей и отраженной волн и вырабатывает напряжения пропорциональные этим сигналам. Продетектированные напряжения поступают на схему сравнения, где сравниваются с величиной опорного напряжения и вырабатывается сигнал управления на входной аттенюатор. Схема формирования опорного напряжения создает опорное напряжение на одном из входов схемы сравнения путем деления напряжений от источника 15 В и источника модулирующего напряжения «12 В мод.» Продетектированые сигналы с рефлектометра дополнительно поступают на схему контроля УМ и схему контроля АФУ. Сигналы исправности (логический «О») или неисправности (логическая «1») поступают на БУК.  Литература Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь. Часть 3: Учебное пособие/ Кудряков С.А., Кульчицкий В.К., Поваренкин Н.В., Пономарев В.В., Рубцов Е.А., Соболев Е.В.; Под ред. Кудрякова С.А.- СПб.: Свое Издательство, 2016.- 120 с. Руководство по технической эксплуатации радиостанции «Орлан-85СТ», 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||