Курсовая на тему Методы испытаний ЭВС на климатические воздействия . РС-71. Курсовая на тему Методы испытаний ЭВС на климатические воздейст. Методы испытаний эвс на климатические воздействия

Скачать 266.47 Kb. Скачать 266.47 Kb.

|

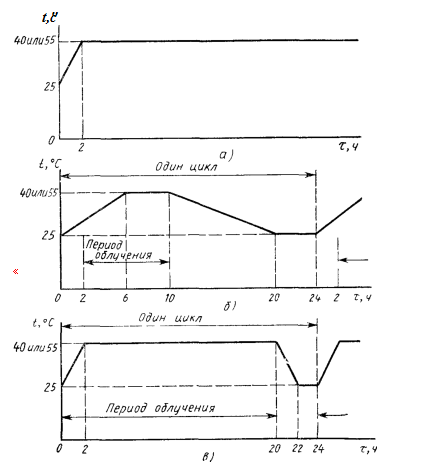

2, что соответствует наиболее жестким естественным условиям. Цикл, показанный на рис. 6, в,включает 20-часовое облучение и 4-часовое затемнение. При этом расход энергии (доза облучения) равен 22,4 кВт-ч-м-2 за дневной цикл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Параметр | Вид испытания | ||

| на динамическое воздей ствие пыли | на статичес кое воздей ствие пыли | на пыленепрони цаемость | |

| Размер частиц, мкм | ≤200 | ≤140 | ≤50 |

| Состав пылевой смеси, % | Кварцевый песок (70 %), мел (15 %), каолин (15 %) | Кварцевый песок (60 %), мел (20%), каолин (20 %) | Кварцевый песок (75 %), флуоресцирую щий порошок (25 %) |

| Концентрация, г/м3, пы левой смеси в рабочем объеме камеры, % | 0.1 | 2±0.1 | Не нормируется |

| Скорость обдува, м-с-1 | 10..15 | 0.5..1 | 0.5..1 |

| Продолжительность воз действия пылевой сме си, ч | 1 | 4 | 1/4 |

| Время оседания пыли, ч | - | 2 | 1/2 |

| Температура воздуха в камере, ОС | 55±2 | 55±2 | 55±2 |

| Относительная влаж ность воздуха, % | Не более 50 | Не более 50 | Не более 50 |

Табл. 4.

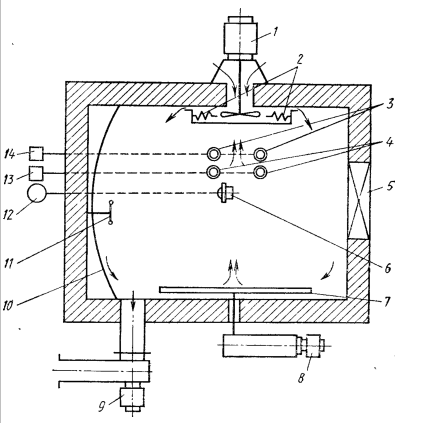

Рис. 8. Конструкция камеры для испытаний на воздейст вие пыли:

1 — направляющий щит; 2 — испытательная камера; 3 — стол, 4 — вентилятор осевой; 5 — электродвигатель вентилятора, 6 — каркас установки; 7 — электродвигатель стола; 8 — воздухопровод; 9 — шибер изменения скорости воздушного потока; 10 — редуктор

Воздействие атмосферы, содержащей агрессивные среды

Агрессивной средой называют среду (газ), обладающую кислотным, основным или окислительным действием и вызывающую ухудшение параметров мате риалов и/или изделий либо их разрушение.

Испытание на воздействие агрессивной среды прово дят с целью определения коррозионной стойкости изде лий в атмосфере, в состав которой входят водные рас творы солей. Поэтому такое испытание часто называют испытанием на воздействие соляного тумана. В камере соляного тумана изделия располагают так, чтобы в про цессе испытания на них не попадали брызги раствора соли из пульверизатора или аэрозольного аппарата, а также капли с потолка, стен и системы подвесов. Тем пературу в камере устанавливают (27±2) °С. Соляной туман создается распылением раствора соли, который приготовляют растворяя хлористый натрий в дистилли рованной воде (33±3) г/л. Распыление раствора произ водят с помощью пульверизатора или центрифуги аэро зольного аппарата 15 мин каждый час испытания. Общее время испытания составляет 2,7 или 10 сут в за висимости от степени жесткости и оговаривается в ТУ. Время испытания отсчитывают с момента выхода каме ры на испытательный режим. По окончании испытания изделия промывают в дистиллированной воде (если это предусмотрено стандартами), после чего просушивают и оценивают их пригодность.

Камера соляного тумана должна обеспечивать испы тание ЭС в заданном режиме с автоматическим введе нием раствора соли в объем камеры. Туман должен об ладать дисперсностью 1...10 мкм (95% капель) и мас совой концентрацией воды 2...3 г/м3.

Важное требование, предъявляемое к камере соля ного тумана, — коррозионная стойкость. Поэтому для изготовления камеры целесообразно применять матери алы, не подвергающиеся коррозии.

Воздействие повышенного гидростатического давления. Испытание на герметичность

Цель испытания на воздействие повышенного гидро статического давления — определение работоспособно сти ЭС в условиях нахождения их под водой. Это испы тание часто проводят в сочетании с испытанием на гер метичность с целью проверки способности корпусов ЭС или их отдельных блоков и частей не допускать проник новения воздуха или воды в изделия. Оба вида испыта ния осуществляют, погружая изделия в резервуар с во дой.

Испытание на воздействие повышенного гидростати ческого давления проводят в такой последовательности. Сначала в течение 15 мин ЭС выдерживают под водой при давлении, в 1,5 раза превышающем давление пре дельной глубины погружения. Затем давление снижают до нормального и повышают до значения, соответствую щего предельной глубине погружения. В этих условиях ЭС выдерживают в течение 24 ч. По окончании испытания давление снижают до нормального и, не извлекая ЭС из воды, оценивают их качество по соответствию из меряемых выходных параметров значениям, заданным в ТУ и ПИ.

Испытание на герметичность в зависимости от требо ваний, предъявляемых к ЭС, реализуют одним из сле дующих методов (ГОСТ 20.57.406—81):

по утечке жидкости — для изделий, наполненных жидкостью или содержащих наполнитель, находящийся в твердом состоянии при нормальных климатических ус ловиях и превращающийся в жидкость при температуре испытания;

по утечке газа с применением индикаторного газа и масс-спектрометра — для изделий, имеющих свобод ный внутренний объем и не обладающих повышенной адсорбцией, но способных выдерживать без остаточных деформаций повышенное и пониженное давление отно сительно нормального атмосферного;

по проникновению газа или жидкости — для из делий, проникновение агрессивной среды в которые при водят к изменению их параметров;

по обнаружению утечки газа путем наблюдения его пузырьков при помещении ЭС в жидкость — для изделий, содержащих внутри некоторый объем газа и способных выдерживать без остаточных деформаций понижение и повышение давления;

по обнаружению утечки воздуха, подаваемого на изделия под давлением;

по проникновению влаги («влажный» метод) — для изделий, электрические характеристики которых из меняются от проникновения в корпус жидкости.

Для проведения испытания указанными методами используют камеры тепла, цветовые индикаторы, гелие вые камеры, масс-спектрометры, барокамеры, жидкост ные ванны, контрольно-измерительную аппаратуру, уст ройства подачи сжатого воздуха.

Комплексные климатические воздействия

Виды и состав рассмотренных основных климатиче ских испытаний ЭС, используемых в отечественной и за рубежной практике и проводимых на разных стадиях жизненного цикла изделий, приведены в табл. 5. В на стоящее время проводят более сложные климатические испытания — на комплексные климатические воздейст вия. Различают комбинированные и составные климати ческие испытания.

При комбинированном климатическом испытании на выборку изделий воздействует одновременно несколько климатических факторов.

При составном климатическом испытании выборка также подвергается воздействию нескольких климатических факторов, но в определенной их последователь ности и через определенные интервалы времени. Эти ис пытания целесообразно проводить в тех случаях, когда эффект совместного воздействия климатических факто ров нельзя оценить по их изолированным воздействиям. В отечественной практике широко применяют комбини рованное испытание на воздействия повышенной темпе ратуры и пониженного атмосферного давления и состав ное, называемое нормализованной климатической после довательностью.

Виды и состав основных климатических испытаний изделий

| Вид испытания | Состав испытания | ||

| Этап опытно- конструкторской разра ботки (ОКР) и освоение изделий в серийном производстве | Серийное производство | ||

| Отбраковочные испытания | Контроль стабильности произв.- периодические испытания | ||

| На теплоустойчивость | + | + | + |

| На холодоустойчивость | + | + | + |

| На воздействие смены температур | + | + | + |

| На длительную влагоустойчивость | + | - | Н |

| На кратковременную влагоустойчивость | + | - | + |

| На воздействие повышенного а.д. | + | - | Н |

| На воздействие солнечного излучения | + | - | - |

| На воздействие соляного тумана | + | - | - |

| На воздействие пыли и песка | + | - | - |

| На воздействие повышенного гидравлического давления | + | - | - |

| На воздействие инея и росы | + | - | - |

| На герметичность | + | + | + |

| На термоудар | - | + | - |

Табл. 5.

Примечания: « + » — испытания проводят, «-» — испытания не проводят; «н» — испытания могут быть проведены, если это предусмотрено в НТД на изделия

Испытания на воздействия солнечной радиации, пыли и песка прово дят лишь в том случае, если изделия предназначены для работы на откры том воздухе

Последовательность как обычных, так и составных климатических испытаний определяется целью их проведения. При выполнении научно-исследовательских ра бот по изучению возможностей изделий и механизмов их отказов целесообразно получить максимальный объем информации об изделиях до того, как они отка жут. В этом случае наиболее жестким климатическим воздействиям ЭС подвергаются в конце испытаний.

Список литературы:

О. П. Глудкин. «Методы и устройства и испытаний РЭС и ЭВС». Москва. Высшая школа. 1991.

О. П. Глудкин, А.Н. Енгалычев, А. И. Коробов, Ю.В. Трегубов, под редакцией А.И. Коробова «Испытания радиоэлектронной элетронно вычислительной аппаратуры и испытательное обородование». Москва. Радио и связь. 1987.

Д.И. Андерман, Б. А. Воробьев, под редакцией А.К. Манера «Методы и средства испытаний РЭА». Томск. Из-во Т. ин-та. 1986.