Реферат. Курсовая Виды перфорационных взрывных работ. Методы увеличения нефтеотдачи

Скачать 1.52 Mb. Скачать 1.52 Mb.

|

|

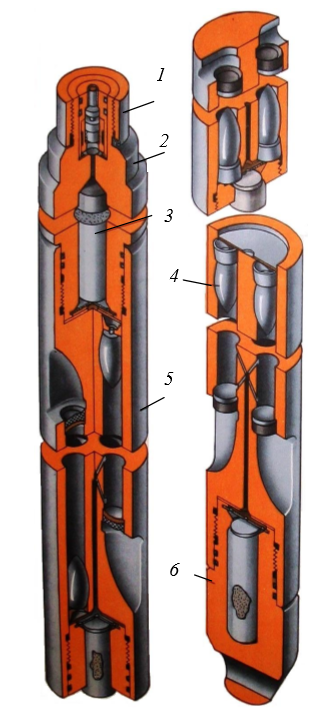

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» Институт нефти и газа направление 21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» Курсовая работа На ему ВИДЫ ПЕРФОРАЦИОННЫХ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ по дисциплине «Методы увеличения нефтеотдачи» Выполнил: студент группы зб2н62 Мусааджиев Т.Э. __________ _____________________ число подпись проверил: ст. преподаватель ИНГ, Нанишвили О.А. __________ _____________________ число подпись Ханты-Мансийск 2021 ВВЕДЕНИЕ 3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4 1.Общие сведения о перфорации скважин 4 1.2.Пулевая перфорация 6 1.3.Торпедная перфорация 9 1.4.Кумулятивная перфорация 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 21 ВВЕДЕНИЕПроизводительность нефтяных и газовых скважин напрямую зависит от качества первичного (при бурении) и вторичного (в обсаженном стволе) вскрытия продуктивного пласта. Высококачественное вскрытие горизонтов обуславливает повышение эффективности геологоразведочных работ и производительности скважин, улучшает приток нефти и газа из малопроницаемых пропластков, что в конечном итоге способствует росту нефтегазоотдачи пластов [7]. Основная задача вторичного вскрытия – создание совершенной гидродинамической связи между скважиной и продуктивным пластом без отрицательного воздействия на коллекторские свойства призабойной зоны пласта (ПЗП), без значительных деформаций обсадных колонн и цементной оболочки [1]. Решение этой задачи обеспечивается выбором условий перфорации, перфорационной среды, оптимального для данных условий типоразмера стреляющей аппаратуры и оптимальной плотности перфорации. Вторичное вскрытие в подавляющем большинстве случаев производится посредством пулевой перфорации [12]. Выбор объекта перфорации должен основываться на всей совокупности геолого-геофизической информации, полученной как на этапе строительства скважины при первичном вскрытии пласта, так и в результате геофизических исследований в открытом стволе и изучении технического состояния обсадной колонны и затрубного пространства. На основании всей совокупности информации выбирается технология вторичного вскрытия и осуществляется прогноз дебита вновь вводимой в эксплуатацию скважины [11]. В последние годы опыт применения прострелочно-взрывных аппаратов (ПВА) также претерпел значительные изменения. Были созданы перфорационные системы, пробивающие в породе глубокие каналы (1100-1500 мм) и вскрывающие протяженные интервалы (500-2000 м) за один рейс, при снижении общей фугасности ПВА. В ряде работ показано, что в результате вскрытия пласта бурением призабойной зоны пласта (ПЗП) в пределах 3-5 радиусов ствола скважины приходит в сложнонаправленное состояние из-за перераспределения влияний горного и пластового давлений, особенно при высокой анизотропии пласта. Это приводит к изменению структуры порового пространства этой зоны, ухудшению фильтрационных характеристик и зависимости фильтрационно-емкостных свойств этой зоны от величины забойного давления [11]. Одним из основных условий повышения эффективности геологоразведочных работ является применение таких методов вскрытия и опробования, которые обеспечили бы сохранение естественного состояния коллектора и, следовательно, достаточную надёжность результатов опробования на промышленную нефтегазоносность. Таким образом, целью данной работы является рассмотрение существующих способов перфорационных взрывных работ и условий их применения. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬОбщие сведения о перфорации скважинПерфорация (от лат, perforatio ‒ пробуравливание) – операция, проводимая в скважине при помощи специальных стреляющих аппаратов (перфораторов) с целью создания в обсадной колонне отверстий, служащих для сообщения между скважиной и пластом-коллектором. Эти отверстия используются как для извлечения пластового флюида, так и для закачки в пласт или за трубное пространство воды, газа, цемента и др. агентов. Выбор метода вскрытия пласта зависит от геологической характеристики месторождения, физико-механических свойств пород продуктивных отложений, пластового давления [3]. Геологические условия, влияющие на выбор метода вскрытия пласта: общая толщина продуктивных месторождений, наличие подошвенных и локальных вод и их гидрогеологическая характеристика. Для вскрытия продуктивных пластов и интенсификации из них притока нефти и газа применяют стреляющие перфораторы, которые по принципу действия разделяются на кумулятивные и пулевые. Перфораторы спускают в скважину на геофизическом кабеле и приводят в действие подачей с поверхности земли по нему импульса электрического тока. Некоторые кумулятивные перфораторы опускают в скважину на колонне насосно-компрессорных труб и приводят их в действие гидравлическим или механическим способом. Перфорация скважин выполняется, как правило, на участке скважины с закрепленными обсадными трубами стенками [6]. При разработке процесса перфорации должны учитываться геологопромысловая характеристика залежи, тип коллектора и техникотехнологические данные по скважине: Толщина; ФЕС призабойной и удаленной зон пласта; Расчлененность; Литофациальная характеристика пласта; Вязкость нефти; Расстояние до контактов водонефтяного (ВНК), газонефтяного (ГНК) и газоводяного (ГВК); Пластовое давление; Температура в интервале перфорации; Число обсадных колонн в интервале перфорации; Минимальный внутренний диаметр в колонне труб; Максимальный угол отклонения скважины от вертикали; Состояние обсадной колонны и ее цементной оболочки; Свойства и состав жидкости, применявшейся при первичном вскрытии пласта. В нефтегазодобывающих скважинах интервал перфорации определяется насыщенностью пород пластовыми флюидами. В случае вскрытия скважиной нефтенасыщенного пласта он перфорируется по всей толщине продуктивного объекта [1, 3]. Вскрытие пластов стреляющими перфораторами может осуществляться при репрессии (забойное давление в скважине выше пластового) и депрессии (забойное давление в скважине ниже пластового). Вскрытие пластов при депрессии осуществляется перфораторами типа ПКТ, спускаемыми на насосно-компрессорных трубах, и его рекомендуется применять при вскрытии любой части пласта, в том числе и приконтактных зон независимо от величины искривления скважины, качества цементной оболочки, обсадной колонны, аномальности пластового давления. Для вскрытия пластов при репрессии исходят из условий безопасного проведения перфорации и предотвращения проникновения больших объемов жидкости из скважины в пласт. В подавляющем большинстве случаев все виды перфорационных работ в скважинах производятся при репрессии на продуктивный пласт. Величина репрессии не должна превышать 5 – 10 % от значения пластового давления (но не более 2,5 – 3,5 МПа) в зависимости от глубины скважины. Гидростатическое давление столба жидкости, заполняющей скважину, должно превышать пластовое на величину: 10 – 15 % – для скважин глубиной до 1200 м, но не более 15 МПа; 5 – 10 % – для скважин глубиной до 2500 м (в интервале от 1200 до 2500 м), но не более 2,5 МПа; 4 – 7 % – для скважин глубиной более 2500 м (в интервале от 2500 м до проектной глубины), но не более 3,5 МПа. При репрессии на пласт в призабойной зоне продуктивного пласта образуется блокирующая зона, состоящая из пристенной кольматационной (толщиной до 5 – 1,5 мм) и инфильтрационной (радиусом до 300 – 1000 мм) зон. Чем больше репрессия на пласт (а также водоотдача бурового раствора и время контакта его с продуктивным пластом), тем более мощная блокирующая зона образуется при первичном вскрытии пласта. В мировой и отечественной практике наиболее широкое распространение получили кумулятивные перфораторы, на которые приходится 90 – 95 % от общего объема выполняемых работ [6]. В настоящее время существует способа скважинной перфорации: торпедный, пулевой, кумулятивный и гидропескоструйный. Последний из перечисленных не относится к взрывным работам, поэтому его рассматривать не будем. Пулевая перфорацияПри пулевой перфорации в скважину на электрическом кабеле спускается стреляющий пулевой аппарат, состоящий из нескольких (8 - 10) камор - стволов, заряженных пулями диаметром 12,5 мм. Каморы заряжаются взрывчатым веществом (ВВ) и детонаторами. При подаче электрического импульса происходит залп. Пули пробивают колонну, цемент и внедряются в породу [3]. Пулевые перфораторы делятся на перфораторы с горизонтальным расположением стволов и с вертикально-криволинейными стволами. В случае перфоратора с горизонтальным стволом длина ствола мала и ограничена радиальными габаритами перфоратора. Перфораторы с вертикальными стволами используются с отклонителями пуль на концах для придания полету пули направления, близкого к перпендикулярному по отношению к оси скважины [3]. В пулевых перфораторах метание пуль производится за счет работы расширения пороховых газов высокого давления, образовавшихся при сжигании пороховых зарядов. Таким образом, принцип пулевых перфораторов основан на использовании энергии пороховых газов для метания пуль, которые пробивают отверстия в стенке обсадной колонны и образуют каналы в цементном камне и горной породе, слагающей пласт. Горение пороховых зарядов в перфораторах с горизонтальными и вертикально-криволинейными стволами происходит неодинаково. Так, в пулевых перфораторах с горизонтальными стволами, благодаря высокой плотности заряжания (0,8 – 1,2 г/см3), горение пороха протекает очень быстро и почти заканчивается до начала движения пули. Давление пороховых газов в камере весьма велико и достигает 2000 МПа. В пулевых перфораторах с вертикально-криволинейными стволами плотность заряжания меньше (0,5 – 0,8 г/см3) и давление пороховых газов достигает 400 – 600 МПа [6]. Для вторичного вскрытия пластов применяются пулевые перфораторы залпового действия с вертикально-наклонными стволами ПВН90, ПВН90Т, ПВТ73, ПВК70, которые могут спускаться в обсадную колонну с минимальным внутренним диаметром 117,5 и 98 мм соответственно [1]. Перфоратор ПВН90 (рисунок 1), как и его термобаростойкая модификация ПВН90Т, включает в себя две массивные секции, соединенные переходником, головку с электровводом и наконечник. В каждой секции параллельно оси в двух взаимно перпендикулярных плоскостях расположены попарно четыре ствольных начала, переходящие в криволинейные желоба. Две пары стволов, идущих от общих пороховых камер, направлены навстречу друг другу, вследствие чего силы отдачи при выстреле уравновешиваются. Пороховые камеры связаны огнепроводящими каналами диаметром 3,5 мм. Максимальные длина и масса перфоратора ПВН90 составляют соответственно 10,0 м и 270 кг.

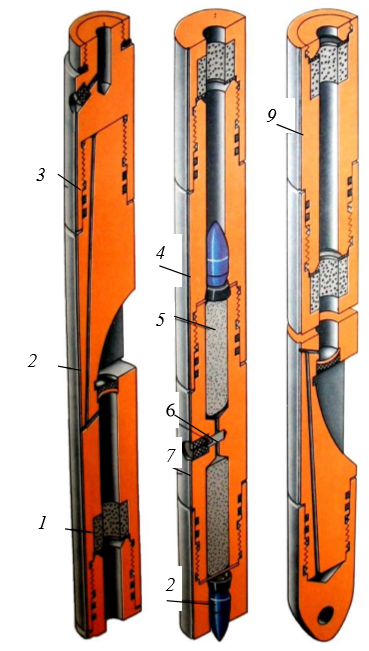

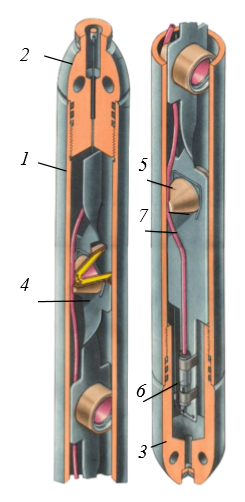

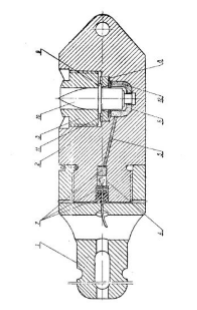

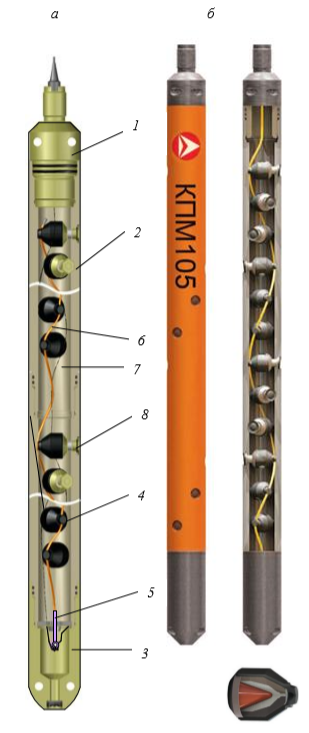

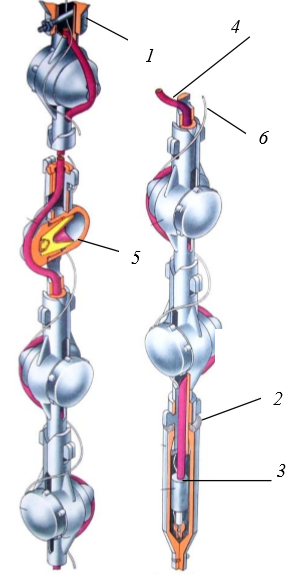

Применяются также перфоратор ПВК70 (рисунок 2) и аппарат АРВ120. Перфоратор ПВК70 имеет пули увеличенного диаметра и большей массы, а также дополнительные кольцевые заряды, расположенные на стыках секций вдоль ствольных каналов. Семиствольный аппарат АРВ120 используют с целью дробления крупных глыб, коренных пород и валунов, в забоях неглубоких скважин, бурящихся при разведке месторождений цветных металлов, воды и других целей. Благодаря жесткости корпуса и высокой плотности пулевые перфораторы легко спускаются в скважину даже при утяжеленных вязких растворах [6]. Пробивное действие пулевых перфораторов, в отличие от кумулятивных, весьма чувствительно к изменению угла встречи пули с преградой. Важным преимуществом мощных пулевых перфораторов с вертикально-криволинейными стволами является их высокое пробивное действие – большие глубины и диаметр канала, стабильного по сечению на всем протяжении. К особенностям всех пулевых перфораторов относятся сложность заряжания и неудобство обслуживания, связанное с их большой массой. Применение пулевых перфораторов более целесообразно для вскрытия пластов, сложенных слабосцементированными непрочными породами. Благодаря интенсивному трещинообразованию породы при внедрении в нее пули, эффективность вскрытия будет во многом зависеть от количества и протяженности трещин. С этой точки зрения более предпочтительно применять пулевые перфораторы для вскрытия пластов, сложенных породами, склонными к трещинообразованию, т.е. хрупкими породами. Поскольку воздействие пулевого перфоратора на обсадную колонну несколько больше, чем кумулятивного корпусного, то его применение нецелесообразно при некачественном цементировании обсадной колонны, при наличии вблизи вскрываемых пластов водоносных пропластков. Производительность работ с пулевыми перфораторами несколько ниже, чем с кумулятивными: за один спуск они могут вскрыть до 2-3 м пласта с плотностью до 5 отверстий на 1 м [1]. Таким образом, пулевые перфораторы по одним показателям уступают кумулятивным перфораторам, а по другим превосходят их. Совершенство вскрытия пласта тем или иным перфоратором зависит от геолого-технических условий [6]. Торпедная перфорацияТорпедная перфорация осуществляется аппаратами (рисунок 3), спускаемыми на кабеле и стреляющими разрывными снарядами диаметром 22 мм. Внутренний заряд ВВ одного снаряда равен 5 г. Аппарат состоит из секций, в каждой из которых имеется по два горизонтальных ствола. Снаряд снабжен детонатором накольного типа. При остановке снаряда происходит взрыв внутреннего заряда и растрескивание окружающей горной породы. Масса ВВ одной камеры – 27 г. Глубина каналов по результатам испытаний составляет 100 – 160 мм, диаметр канала – 22 мм. На 1 м длины фильтра обычно делается не более четырех отверстий, так как при торпедной перфорации часты случаи разрушения обсадных колонн.  Рисунок 3 – Устройство для торпедной перфорации Пулевая и торпедная перфорации применяются ограниченно, так как все больше вытесняются кумулятивной перфорацией [3, 12]. Кумулятивная перфорацияКумулятивная перфорация осуществляется стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов. Прострел преграды достигается за счет сфокусированного взрыва. Такая фокусировка обусловлена конической формой поверхности заряда взрывчатого вещества (ВВ), облицованной тонким металлическим покрытием (листовая медь толщиной 0,6 мм). Энергия взрыва в виде тонкого пучка газов – продуктов облицовки пробивает канал. Кумулятивная струя приобретает скорость в головной части до 6 - 8 км/с и создает давление на преграду до 0,15 – 0,3 млн. МПа. При выстреле кумулятивным зарядом в преграде образуется узкий перфорационный канал глубиной до 350 мм и диаметром в средней части 8 – 14 мм. Размеры каналов зависят от прочности породы и типа перфоратора [6, 8]. Все кумулятивные перфораторы имеют горизонтально расположенные заряды и разделяются на корпусные и бескорпусные. Корпусные кумулятивные перфораторы многократного использования типа ПК имеют прочный толстостенный корпус из высокопрочной легированной стали, рассчитанный на 25 – 30 выстрелов (залпов). Наибольшее распространение получили перфораторы ПК105 с наружным диаметром корпуса 105 мм, которые выпускаются различными производителями и отличаются рядом конструктивных особенностей. Принципиальное устройство перфоратора типа ПК представлено на рисунке 7. Кумулятивный корпусный перфоратор ПК105, спускаемый на каротажном кабеле, предназначен для вторичного вскрытия пластов в обсаженных скважинах, заполненных жидкостью или газом, и включает головку с электровводом, корпус (секцию) длиной около 1 м и наконечник, соединяемые на резьбе. Перфоратор может состоять из одной или двух секций. Внутри герметичного корпуса размещаются кумулятивные заряды, установленные напротив ствольных отверстий. Хвостовики зарядов фиксируются в гнездах (углублениях), выполненных внутри корпуса напротив ствольных отверстий. Фазировка смежных зарядов составляет 60, 90 или 120, плотность установки 10 – 12 на 1 м. Заряды вставляют в корпус перфоратора со стороны торца установочными клещами, предварительно продевая через отверстие в хвостовике детонирующий шнур. Крепление и центрирование заряда со стороны гнездового отверстия производят с помощью установочной втулки, которая опирается на манжету, закрепленную в заряде со стороны кумулятивной выемки. Инициирование кумулятивных зарядов осуществляется детонирующим шнуром, проложенным через хвостовики зарядов, и электродетонатором или взрывным патроном, который устанавливается в нижней части перфоратора и фиксируется в пластмассовом диске (крестовине) с помощью пружинного кольца. Наиболее широкое применение получили взрывные патроны ПВПД-Н и электродетонаторы ЭД-ПН, исключающие срабатывание перфоратора при разгерметизации корпуса и защищенные от статического электричества и токов промышленной частоты [6, 8].  Рисунок 7 – Корпусные кумулятивные перфораторы многократного использования: а – перфоратор ПК 105: 1 – головка с электровводом, 2 – корпус (секция), 3 – наконечник, 4 – заряд ЗПК, 5 – электродетонатор или взрывной патрон, 6 – детонирующий шнур, 7 – взрывной провод, 8 – узел герметизации; б – перфоратор КПМ 105, заряд ЗПК105Н ГП Корпусные кумулятивные перфораторы одноразового использования характеризуются тем, что кумулятивные заряды и системы инициирования размещаются внутри относительно тонкостенных труб, простреливаемых кумулятивными струями. К корпусным перфораторам одноразового использования относятся: ПКО102, ПКО89АТ, ПКО73, ПКО89С и др.; цифровое обозначение в аббревиатуре перфоратора обозначает его наружный диаметр. Для крепления зарядов внутри корпуса перфоратора типа ПКО используются металлические ленточный (рисунок 8) или облегченный трубный каркасы (рисунок 9). Кумулятивный корпусный перфоратор ПКО102СКА с облегченным трубным каркасом (рисунок 9), спускаемый на каротажном кабеле, предназначен для вторичного вскрытия пластов в обсаженных скважинах диаметром 125 мм и заполненных жидкостью.

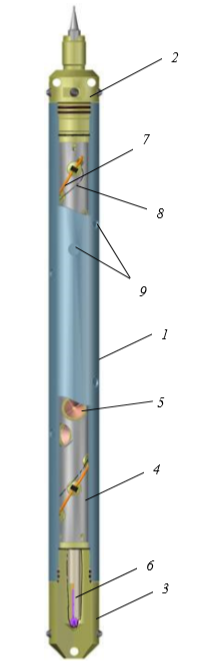

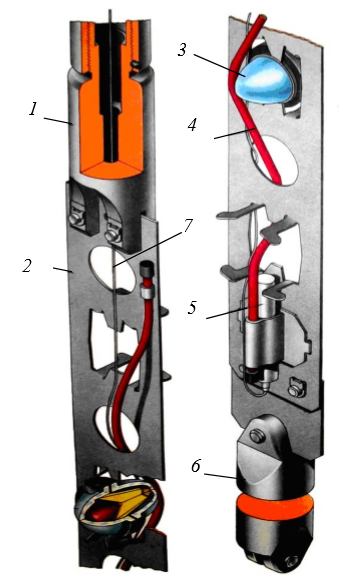

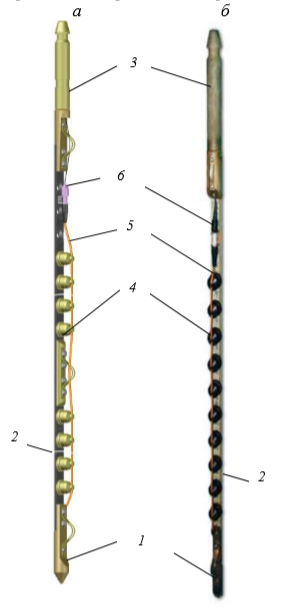

Для повышения пробивной способности и улучшения извлекаемости из скважины после отстрела корпус перфоратора имеет выточки (скэлопы) напротив расположения зарядов. Корпусные кумулятивные перфораторы однократного использования, спускаемые в скважину на трубах – ПКТ, предназначены для перфорации скважин при депрессии на пласт или при равновесии давлений между пластом и скважиной, без применения кабеля, а также лубрикатора для герметизации ввода кабеля в устье скважины. Перфораторы, спускаемые на насосно-компрессорных трубах, состоят из перфораторов (секций) типа ПКО или ПКОТ. Основное отличие устройства перфораторов ПКТ от ПКО и ПКОТ заключается в применении в головной части взрывного устройства с механическим приводом (головки инициирующей), а также в инициировании зарядов сверху вниз. После спуска и установки перфоратора в заданном интервале скважины внутрь колонны насосно-компрессорных труб вводят резиновый шар, который под действием закачиваемой в трубы жидкости движется к перфоратору. Другой вариант инициирования предусматривает вбрасывание внутрь заполненных жидкостью насосно-компрессорных труб специальной штанги («ломика»). Инициирующая головка, состоящая из ударного устройства и устройства детонации, срабатывает от ударного импульса резинового шара или штанги: жало бойка производит накол капсюля-детонатора в узле инициирования. Перфоратор применяется для вскрытия протяженных интервалов в вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважинах [6, 8]. Бескорпусные кумулятивные перфораторы характеризуются большой гибкостью и хорошей проходимостью особенно в искривленных деформированных колоннах и малых поперечных габаритах, обладают высокой производительностью (до 200 отверстий за один спуск) и позволяют сразу простреливать большие интервалы (до 30 м). Благодаря повышенной массе зарядов и отсутствию корпуса бескорпусные перфораторы при одинаковых поперечных габаритах с перфораторами типа ПК обладают повышенной пробивной способностью. После отстрела зарядов из скважины извлекается только деформированный каркас с кабельным наконечником или только кабельный наконечник, что облегчает его подъем и уменьшает вероятность осложнений. Это обстоятельство позволяет широко применять бескорпусные кумулятивные перфораторы при заранее спущенной в скважину колонне насосно-компрессорных труб. В качестве недостатков следует отметить: ограниченную термо- и баростойкость, так как заряды ВВ и средства инициирования имеют непосредственный контакт со скважинной жидкостью; повышенное механическое воздействие на обсадную колонну и затрубное цементное кольцо; засорение скважины осколками зарядов и остатками перфораторов. Несмотря на указанные недостатки, бескорпусные кумулятивные перфораторы получили широкое практическое применение. В зависимости от условий выполнения перфорационных работ применяют различные типы бескорпусных кумулятивных перфораторов [6, 8]. Перфораторы бескорпусные кумулятивные предназначены для вскрытия продуктивных пластов в обсаженных скважинах, когда требуется большая глубина перфорационных каналов при условии допустимости повышенного механического воздействия на обсадную колонну. Конструкция ленточного кумулятивного перфоратора типа ПКС представлена на рисунке 10. Ленточный каркас состоит из отдельных секций и служит для установки и крепления в нем кумулятивных зарядов с определенной ориентацией и шагом.  Рисунок 10 – Кумулятивный перфоратор типа ПКС: 1 – головка; 2 – ленточный каркас; 3 – заряды кумулятивные; 4 – детонирующий шнур; 5 – взрывной патрон; 6 – наконечник (груз); 7 – взрывной провод В настоящее время для работы в скважинах при давлениях от 10 до 80 МПа и температуре до 150 °С применяются ленточные кумулятивные перфораторы типа ПКСУЛ-100, ПКСУЛ-80 и ПКСУЛ-80-1 (рисунок 11). При сборке каркаса отдельные секции соединяются друг с другом легкоразъемными байонетными замками, а каждое второе отверстие под заряд в ленте снабжено по обеим сторонам удлиненными пазами, что позволяет устанавливать заряды без протаскивания детонирующего шнура через технологические отверстия в ленте. Верхний конец гирлянды ленточных каркасов с зарядами присоединен кабельному наконечнику. К нижнему концу гирлянды с зарядами подсоединен груз. Перфораторы ПКСУЛ-80 и ПКСУЛ-80-1 по устройству аналогичны и отличаются только конструкцией ленточного каркаса (плотностью установки зарядов). Перфораторы обеспечивают плотность перфорации 10/16 отв./м.  Рисунок 11 – Кумулятивный перфоратор типа ПКСУЛ-80 Взрывание зарядов производится с помощью детонирующего шнура, срабатывающего от взрывного патрона, который устанавливается в нижнем конце перфоратора (над грузом) или в верхней части гирлянды. При нижнем расположении патрона в случае отказа части заряда уменьшается опасность прихвата в обсадной колонне разрушившимися (невзорвавшимися) вышерасположенными зарядами. Установка взрывного патрона в верхней части при уже полностью спущенном в скважину каркасе с зарядами, когда верхний заряд поравняется с устьем скважины, повышает безопасность и удобство выполнения работ, особенно при большой длине сборки. Снаряжение и сборка перфоратора производятся только перед спуском его в скважину для проведения прострелочно-взрывных работ [6]. Кумулятивные заряды поочередно с противоположной ориентацией (фазировка – 180 °) устанавливаются в гнездовые отверстия ленточных каркасов и с помощью специального ключа закрепляются поворотом крючков. Детонирующий шнур прокладывается вдоль каркаса, поочередно огибая заряды со стороны хвостовиков. Допускается сборка гирлянды ленточного перфоратора заданной длины, с последующим заряжением в нее кумулятивных зарядов. На верхнем конце ленточной гирлянды каркасов устанавливается герметичный взрывной патрон, к торцу которого подсоединен детонирующий шнур. После полного срабатывания зарядов деформированный каркас извлекается из скважины вместе с грузом. Мелкие осколки оболочек зарядов оседают в зумпф скважины или удаляются из нее промывкой. Полуразрушающиеся кумулятивные перфораторы с извлекаемым каркасом типа ПРК65, ПРК54, ПРК42 предназначены в основном для вскрытия пластов в скважинах при уже спущенной колонне насосно-компрессорных труб с внутренним диаметром соответственно не менее 75, 62 и 50 мм, в том числе при герметизированном лубрикатором устье скважины и депрессии на пласт, а также при повышенной проходимости перфоратора. Перфораторы ПРК65 могут спускать в скважину и непосредственно в обсадной колонне, когда имеются затруднения при спуске полноразмерных перфораторов (деформация колонны, вязкий раствор, наклонно направленное расположение ствола скважины). Перфораторы типа ПРК отличаются тем, что при взрыве разрушаются только металлические оболочки зарядов, которые остаются в скважине в виде мелких осколков, а остальные элементы конструкции извлекаются на поверхность. При этом головка и наконечник используются многократно, а металлический каркас, на котором смонтированы заряды, деформируется и является деталью одноразового использования. Малогабаритные кумулятивные ПРК54С и ПРК54У (рисунок 12) предназначены для вскрытия пластов в нефтяных, газовых и других скважинах, закрепленных обсадной колонной труб и заполненных водой, нефтью или промывочной жидкостью, путем создания каналов в горной породе с целью установления гидродинамической связи пласта со скважиной. Перфораторы имеют небольшое фугасное воздействие на стенки обсадной колонны и могут применяться при малых гидростатических давлениях [6, 8].  Рисунок 12 – Кумулятивные малогабаритные перфораторы типа ПРК54С (а), ПРК54У (б): 1 – наконечник; 2 – штампованный каркас; 3 – головка; 4 – заряды кумулятивные, 5 – детонирующий шнур; 6 – взрывной патрон Разрушающиеся кумулятивные перфораторы типа КПРУ65 (рисунок 13) имеют заряды в литых оболочках из алюминиевого сплава, которые собирают в длинные гирлянды с помощью соединительных обойм, изготовленных из этого же материала. Герметичный взрывной патрон устанавливается внизу в наконечнике и передает инициирующий импульс кумулятивным зарядам по детонирующему шнуру. В верхней части гирлянды размещается стальная головка, которая служит грузом, толкающим перфоратор при спуске его в скважину. После взрыва зарядов в скважине остаются осколки от оболочек зарядов, соединительных обойм и наконечника. Для применения разрушающихся перфораторов типа КПРУ и других конструкций необходимо, чтобы в скважине имелся зумпф достаточных размеров для размещения осколков, которые оседают в нижнюю часть скважины и затем частично вымываются при ее освоении. Масса осколков, остающихся в скважине после отстрела 100 зарядов, составляет около 12 кг.  Рисунок 13 – Кумулятивный перфоратор КПРУ 65: 1 – головка; 2 – наконечник; 3 – взрывной патрон; 4 – детонирующий шнур; 5 – заряд; 6 – взрывной провод В случае необходимости очистки зумпфа осколки могут быть растворены в 25 – 35 % растворе каустической соды при 20 °С в течение 5 – 6 суток. При повышении температуры до 100 °С осколки растворяются в этом растворе за 2 – 3 часа. По сравнению с ленточными кумулятивными перфораторами типа ПКС перфоратор КПРУ65 имеет лучшее расположение зарядов (фазировка 90 ° вместо 180 °), обладает повышенной гибкостью, относительная продольная жесткость позволяет не применять нижний груз. Перфоратор может применяться в скважинах при уже спущенной колонне насосно-компрессорных труб с внутренним диаметром не менее 72 мм, а также обладает высокой проходимостью после отстрела в искривленных и деформированных колоннах. На поверхность извлекается только головка с кабелем [6, 8]. Кумулятивные перфораторы нашли самое широкое распространение. Существует большое количество работ, посвященных разработке кумулятивных перфораторов и способов проведения перфорации [4, 5, 9]. Так одно из актуальных направлений – это ориентированно направленные перфорационные системы [10], а также перфорация каналов с большой площадью поперечного сечения [2]. Таким образом, подбирая необходимые ВВ, можно в широких диапазонах регулировать их термостойкость и чувствительность к давлению и этим самым расширить возможности перфорации в скважинах с аномально высокими температурами и давлениями. ЗАКЛЮЧЕНИЕТехнологии и прострелочно-взрывная аппаратура вторичного вскрытия пластов должны в различных условиях создавать гидродинамическую связь пласта и скважины, обеспечить притоки углеводородных флюидов (УВ) при наиболее полном использовании энергии залежей и сохранении конструкции скважин. При выборе способов вскрытия и технологии прострелочных работ учитывают ожидаемую пробивную способность перфоратора, проходимость в скважине, термобаростойкость, возможное воздействие на обсадную колонну и цементный камень, засорение скважины, возможность вскрыть пласт за минимальное количество спусков с требуемой плотностью, продолжительность и стоимость работ. Каждый вид перфораторов имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Создан ряд новых перфораторов, расширяются пределы изменения температуры и давления, возрастает пробивная способность, уменьшается роль изменения зенитного угла скважины. Корпусные перфораторы (ПК, ПК-ДУ, ПК-Н) имеют лучшие условия возбуждения, применяют упрощенные конструкции зарядов, производят меньшее фугасное действие на обсадную колонну и цементное кольцо и меньше засоряют скважину, легче опускаются в скважину. Однако габариты корпуса снижают проходимость в скважинах малых диаметров, ограничивают возможность использования мощных зарядов и затрудняют проход в искривленных скважинах. Перфораторы однократного применения (ПКО, ПКОТ) имеют повышенную пробивную способность, могут использоваться в скважинах с меньшим диаметром, меньше засоряют и допускают одновременный прострел больших интервалов. Корпусные перфораторы нельзя применять при низких давлениях и газовой среде. Бескорпусные перфораторы имеют простую и гибкую конструкцию, позволяющая их спускать в скважины малого диаметра и одновременно отстреливать большое число зарядов, имеют более высокую пробивную способность, чем корпусные, легкие, удобные в обращении. Безкорпусные перфораторы сильнее засоряют скважину, имеют более высокое фугасное воздействие на обсадную колонну и цементный камень. Перфораторы, опускаемые на насосно-компрессорных трубах (типа ПНКТ), позволяют применять более мощные заряды при повышенных температуре и давлении, чем обычно, вскрывать пласты при депрессии и герметизированном устье в искривленных и наклонно направленных скважинах. Однако эти перфораторы не могут применяться в газовой среде, при малых давлениях (менее 10 МПа) и не позволяют одновременно проводить геофизические измерения для точного наведения [8]. Главным образом, работы по вскрытию продуктивных пластов выполняются кумулятивным способом перфорации скважин, при этом используются кумулятивные (беспулевые) перфораторы, а иные способы перфорации применяются редко. Однако, обеспечивая довольно большую длину каналов, этот метод влечет за собой увеличение негативного воздействия на прочность цементного камня и обсадную колонну. При сильном механическом воздействии цементное кольцо растрескивается, отслаивается от эксплуатационной колонны и даже разрушается. При возникающих за колонной дефектах появляются нежелательные токи жидкости, повышается заводненность добываемой нефти и полностью нарушается изоляция пластов. Чтобы этого избежать, используют щадящую перфорацию, т.е. перфорацию слабыми зарядами. Она оказывает сравнительно небольшое воздействие на заколонное цементное кольцо. Однако глубина и количество перфорационных отверстий при этом сводятся к минимуму, что негативно влияет на продуктивность эксплуатационной скважины. К тому же, кумулятивные перфораторы пробивают колонну точечно, в результате чего вскрываются далеко не все проводящие каналы пласта. Эффективность вскрытия пластов на 84% определяется геологическими условиями. Разработка аппаратуры для перфорации скважин определяется общими и региональными геолого-техническими условиями вскрытия пластов с учетом температуры, давления и общих характеристик коллекторов. Выбор технологической схемы вторичного вскрытия базируется на современных представлениях о динамических процессах и механизмах формирования и изменений свойств коллекторов и залежей нефти и газа в разных термобарических условиях, возникающих при бурении и перфорации. Следует учитывать неравномерное уплотнение и разуплотнение пород, процессы отжима вод, нефтегазообразования, другие явления, а также зоны их развития. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫБулатов, А.И. Теория и практика заканчивания скважин: В 5 т / А.И. Булатов, П.П. Макаренко, В.Ф. Будников, Ю.М. Басарыгин; Под ред. А.И. Булатова. – М.: ОАО «Издательство «Недра», 1998. – Т. 5. – 375 с. Гриф, Е.М. Перспективы развития кумулятивной скважинной перфорации / Е.М. Гриф, А.В. Гуськов, К.Е. Милевский, Н.Ф. Чайка, 2018. – С. 77 – 83. Зайцев, Н.В. Разработка технологии изготовления устройства для гидропескоструйной перфорации скважин / Н.В. Зайцев. – Бакалаврская работа, Красноярск. – 2016. – 86 с. Кумулятивный перфоратор однократного применения: пат. 2307235 Рос. Федерация: МПК E 21 B 43/117/ Абатуров С.В. и др.; заявитель и патентообладатель Абатуров С.В., Глазков И.М., Михайлов С.Ф. - № 2006104070/03; заявл. 10.02.2006; опубл. 27.09.2007, Бюл. №27. – 6 с. Кумулятивный скважинный перфоратор: пат. 2120028 Рос. Федерация: МПК E 21 B 43/117/ Антипинский С.П. и др.; заявитель и патентообладатель Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. - № 96110013/03; заявл. 13.05.1996; опубл. 10.10.1998. – 10 с. Петрушин, А.Г. Прострелочно-взрывные работы в скважинах: учебное пособие / А.Г. Петрушин; – ФГБОУ ВПО «Урал. гос. горный ун-т». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 222 с. Петрушин, Е.О. Вторичное вскрытие пластов и его влияние на коэффициент продуктивности Приразломного месторождения / Е.О. Петрушин, А.С. Арутюнян. – Отраслевые научные и прикладные исследования: науки о земле. – С. 51-68. Попов, В.В. Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах / В.В. Попов; М-во образования и науки РФ, Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. – 212 с. Способ ориентирования кумулятивного перфоратора в скважине и устройство для его осуществления: пат. 2436938 Рос. Федерация: МПК E 21 B 43/117/ Абатуров С.В. и др.; заявитель и патентообладатель Абатуров С.В., Глазков И.М., Михайлов С.Ф. - № 2010100783/03; заявл. 11.01.2010; опубл. 20.12.2011, Бюл.№35. – 8 с. Цветков, Г.А. Возможности применения инноваций в перфорации обсадных колонн при проведении гидроразрыва пласта для обеспечения качества и безопасности производства / Г.А. Цветков, Р.Ф. Ахматьяров, Р.Р. Иткулов. – С. 300 – 307. Шакирова, Л.Р. Исследование и разработка технологии кумулятивно-волнового воздействия при скрытии продуктивных пластов и освоении скважин / Л.Р. Шакирова. – диссертация на соискание ученой степени канд.техн.наук. – Москва, 2014. – 135 с. Шальская, С.В. Расчёт технологической эффективности проектируемых мероприятий по интенсификации добычи нефти путём гидропескоструйной перфорации на скважинах Смольниковского месторождения / С.В. Шальская, А.Л. Яковлев, С.Х. Мд. – Булатовские чтения. – Сборник статей, 2018. – С. 206 – 221. |