Практика по туризму. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с обучающимися (далее рекомендации) определяют порядок проведения туристских походов (экспедиций) с обучающимися на территории Российской Федерации и за ее пределами

Скачать 5.62 Mb. Скачать 5.62 Mb.

|

1. Срок путевки.2. Виза (сроки, документы, оплата). 3. Бронирование (сроки, содержание, отказ, подтверждение заявки, штраф). 4. Размещение 5. Экскурсионная программа. 6. Договор медицинского обслуживания 7. Порядок и срок оплаты путевки туристом 8. Расчеты турагента с компанией 9. Стоимость путевки 10. Особые условия Паспорт маршрута заверяется подписью ответственного лица - руководителя соответствующего отдела или руководителя предприятия. . Информационный листокСогласно Законам «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туристу должна быть предоставлена достоверная и полная информация о предстоящем путешествии. Поэтому информационный листок обязательно должен прилагаться в комплект обязательных документов, выдаваемых клиенту на руки. В нем отражены основные сведения о стране пребывания, принимающей фирме, условия безопасности туристов на маршруте, необходимые контактные телефоны для связи с Посольством России, с принимающей фирмой. В нем могут содержаться и другие документы: памятка-программа тура, карты, проспекты и т.д. Информационный листок к путевке туристского путешествия «наименование путешествия» представляет собой информацию по следующим разделам: Обязательная информация 1. Указание вида и типа туристского путешествия, основного содержания программы обслуживания в путешествии, протяженности и продолжительности всего маршрута и его походной части, категорийности походов. 2. Описание трассы путешествия - пункты пребывания, продолжительность пребывания и условия размещения в каждом пункте обслуживания (тип здания, число мест в номере, его санитарно-гигиеническое оборудование). 3. Краткое описание района путешествия (достопримечательности, особенности рельефа местности и т. п.), программы обслуживания в каждом пункте путешествия (в соответствии с технологической картой туристского путешествия). 4. Перечень услуг за дополнительную плату. 5. Наличие и краткая характеристика спортивных сооружений и площадок, автостоянок, пассажирских канатных дорог, водоемов, пляжей, аттракционов, детских игровых площадок (комнат), библиотек, кинозалов и т. д. 6. Адрес туристского предприятия, в котором начинается туристское путешествие, и проезд до него. Дополнительная информация (примерный перечень): 1. Информация о возрастных ограничениях, приеме родителей с детьми, семейных туристов. 2. Специальная информация для туристских путешествий с походом. 3. Прочая информация и рекомендации. Целесообразно отмечать, что лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется. Памятка-программа для туристовТексты памяток для туристов составляются в особых, необходимых случаях, например при организации специализированных туров (приключенческих, спортивных - по снаряжению, сохранению здоровья и безопасности во время путешествия и т. д.) или в случае направления туристов в эндемические страны. Каждому туристу, выезжающему в страны, неблагополучные ввиду наличия там опасных инфекций (чумы, холеры, желтой лихорадки, ВИЧ-инфекции, малярии), необходимо выдать индивидуальные памятки, заверенные подписью туроператора и печатью фирмы. Наличие таких памяток у туристов в обязательном порядке проверяется при таможенном досмотре в аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и др. Туристская путевка представляет документ первичного учета деятельности туроператора или турагента. Путевка служит подтверждением факта заключения договора на туристское обслуживание. 30 июля 2007 г. приказ Минфина «Об утверждении формы бланка строгой отчетности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.07.2007 N 9857) был опубликован в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 31. Соответственно, спустя 10 дней, то есть 10 августа, бланк строгой отчетности «Туристская путевка» вступил в силу. По применению путевки остается много вопросов. И главный из них – что применять, бланк строгой отчетности или кассовый чек? В первом случае нарушаешь закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», во втором - закон «Об основах туристской деятельности».

Тема 3. Cоставление технической карты туристских маршрутов.

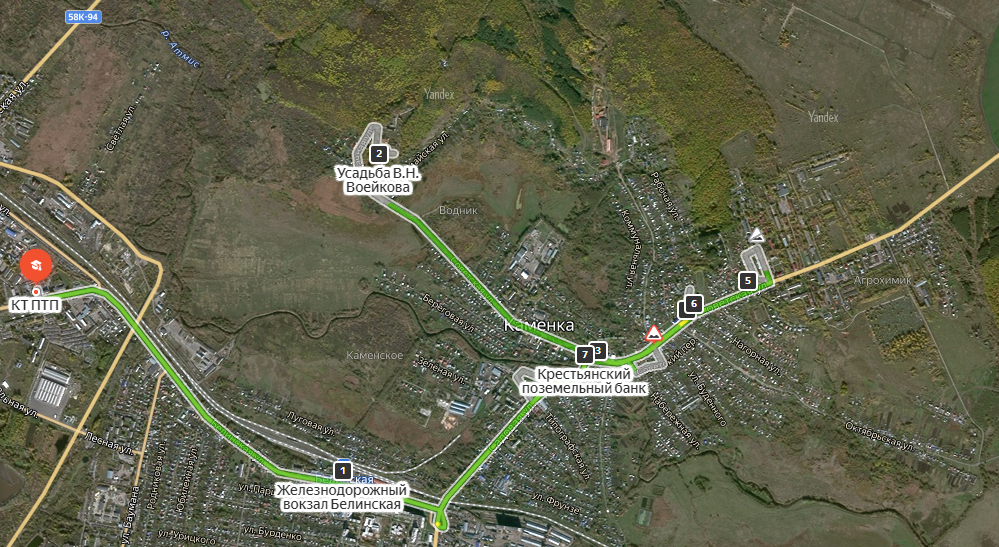

Автовокзал  Первоначально эта станция называлась Воейковская, по имени пензенского помещика Николая Васильевича Воейкова, добившегося прохождения железной дороги через Каменку и участвовавшего в финансировании строительства дороги . После Октябрьской революции, в 1918 г. станция получила своё название по фамилии литературного критика В. Г. Белинского. Название связано с тем, что в 51 км от станции находится город Белинский с музеем-усадьбой В. Г. Белинского. В 35 км от станции находится музей-заповедник М. Ю. Лермонтова «Тарханы».Ровно 140 лет назад в Каменке появилась железнодорожная станция. Дорогу проложили благодаря тамбовским помещикам и в первую очередь Николаю Воейкову. «Николай Васильевич отдал свои земли под эту железную дорогу, зная, что она принесет огромную пользу», - рассказал краевед Павел Фельдман. Предприимчивый дворянин не прогадал: в 1874 году здесь началась новая жизнь. «Железная дорога стала основательницей экономического района. В Каменке было построено 30 малых предприятий. Название в честь владельца земель - Воейково - сохранялось до 1918 года», - добавил Павел Фельдман. Теперь это станция Белинская. Ее начальник Виктор Кузнецов поделился воспоминаниями о том, какой она была в 70-е годы: «В 1978-м здесь проходило 12 пар поездов. На сегодняшний день курсируют 4 пары составов дальнего следования и 2 пары электричек». Однако и сейчас вокзал обслуживает в день до 170 пассажиров. Правда, руководство надеется, что скоро их станет больше. Пока же станция считается устаревшей и неконкурентоспособной, по сравнению, например, с Рузаевкой, через которую сейчас и следуют те составы, которые в прошлом веке встречали и провожали в Каменке   Усадьба В.Н. Воейкова Владимир Николаевич Воейков был крупным землевладельцем, в чьей собственности находилось почти 14000 десятин земли в Пензенской губернии. Как крупный землевладелец, Владимир Николаевич был заинтересован в развитии собственных земель и повышении их экономической привлекательности, поэтому уже в 1869 году его отец Николай Васильевич Воейков пролоббировал изменение траектории пути Сызрано-Вяземской железной дороги в пользу строительства станции Воейковская. В 1874 году через станцию прошел первый поезд, вслед за чем последовал значительный промышленный рост. Также на территории имения находится источник минеральной воды, который в 1913 году был преобразован в завод минеральных вод «Кувака»[2]. Именно благодаря наличию воды с целебными свойствами было принято решение о строительстве летней усадьбы для царевича Алексея, где юный наследник мог поправить здоровье. Однако этот план не удалось осуществить. В 1917 году еще не законченная усадьба была национализирована и отдана в распоряжение сельскохозяйственной коммуне «Маяк»; в период Гражданской войны здесь был расположен госпиталь, который просуществовал вплоть до окончания Второй мировой войны. В послевоенное время дворец и прилегающий к нему парк были переданы в руки железнодорожников, которые преобразовали его в Дом отдыха[3]. Именно в это время усадьба достигает своего расцвета. В пятидесятые годы прошлого столетия Дом отдыха железнодорожников был реорганизован и на его месте открыли ГПТУ № 13, которое однако тоже не смогло удержать за собой здание и в 1975 году училище сменил лечебно-трудовой профилакторий. После распада СССР профилакторий был ликвидирован, а собственником всего комплекса стало Министерство обороны РФ. Несмотря на тот факт, что дворец признан памятником истории и культуры регионального значения, на данный момент здание находится в аварийном состоянии и уже почти 20 лет отрезано от коммуникаций.Общий план усадьбы изначально состоял из трех зданий (дворец, северный корпус, конюшни), ансамбль которых был выдержан в стиле итальянской виллы и включал парк с редкими деревьями и фонтанами. Главное здание усадьбы высотою в два этажа (парадный и антресоли), выполненное в стиле неоклассицизма, завершается не классическим портиком, а ротондой, что изначально была окружена балюстрадой, которая в настоящее время не сохранилась. К парадному входу ведут пологие лестницы.  Площадь Победы В войне приняли участие 16903 воина-каменца. Шестнадцати нашим землякам присвоено звание Героев Советского Союза, два воина стали полными кавалерами орденов Славы. 7504 каменца отдали свои жизни за освобождение нашего Отечества.Как рассказал почетный житель нашего города Анатолий Васильевич Пуставов, — оргкомитетом по подготовке и проведению мероприятий в честь юбилея Победы, в составе руководителей города Каменки и Каменского района, членов Совета ветеранов войны и труда, сотрудников райвоенкомата, архитектуры, строителей, художников, скульпторов (в оргкомитет входили: А.Г. Овтов, Ф.М. Крючков, А.А. Лапин, И. Лепёшкин, Л.П. Павлова, П.П. Карякин, А.М. Скрипников, В.К. Багуркин, В.Д. Сидоров, А.В. Пуставов, Г.Ф. Рыбак) было принято решение в юбилейный год открыть в городе Каменке мемориальную площадь. Строительство ее запланировали у кинотеатра «Прогресс, рядом со старым парком, так как большее число участников Великой Отечественной войны проживали в старой части города. Здесь же находились воинские части каменского гарнизона, из которых по булыжной дороге отправлялись на фронт красноармейцы. Иногда длина колонны, как вспоминал старожил Николай Иванович Вольников, занимала весь путь от военного городка до моста реки Атмис. Все жители Каменки с трепетом и волнением ожидали дня открытия мемориала Победы, каждый, даже дети, вносил свою лепту в строительство и благоустройство площади. Параллельно велись работы по благоустройству парка рядом с кинотеатром «Прогресс». Были отремонтированы танцевальная и детская площадки, установлены скамейки, высажены цветы на клумбах. Парк готовили к встрече и отдыху ветеранов, участников Великой Отечественной войны, где для них после торжеств 9 Мая была установлена передвижная походная кухня. Вся предполагаемая работа по возведению мемориала, благодаря самоотверженному и слаженному труду заинтересованных людей, была выполнена в срок.  Краеведческий музей. Каменский краеведческий музей – уникальный пример того, как по крупицам, по кусочкам собирается история нашего народа. Само здание, построенное в 1913 году графом В. Н. Воейковым, располагается на самой высокой точке местности. Отсюда открывается чудесный вид на старую часть города, на его современные микрорайоны, на красивейшие пейзажи. В нашем музее можно проследить за историей Каменского района от самых истоков (отдельный стенд занимают археологические находки) и до наших дней. Большой выставочный блок посвящен временам СССР. Целый зал посвящён ратным подвигам наших земляков. С каменской землёй связано огромное множество громких имен – здесь доводилось бывать поэту Михаилу Лермонтову, маршалу Михаилу Тухачевскому, основоположнику советской нейрохирургии Николаю Бурденко и многим, многим другим историческим деятелям.  Братская могила. Мемориальная плита воинам - героям Великой Отечественной войны, умершим от ран в эвакогоспитале 3289, располагавшемся в одном из зданий школы №1. Плита заложена 9 мая 1984 года. 9 апреля 2015 г. -й   Во время советско-финской войны Бурденко на передовой руководил организацией хирургической помощи красноармейцам и офицерам. С 1941 г. Николай Нилович занимал пост главного хирурга Красной Армии, находясь в действующих войсках. 30 июня 1944 г. в системе Народного Комиссариата здравоохранения была учреждена Академия Медицинских Наук СССР, первым президентом которой был назначен её фактический организатор Н. Н. Бурденко. В 1941 г. за работы по хирургии центральной и периферической нервной системы ему присуждается Сталинская премия 1-й ст. В 1943 г. Н. Н. Бурденко было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Память выдающегося пензяка увековечена в присвоении его имени НИИ нейрохирургии, Главному военному госпиталю, Пензенской областной клинической больнице, Воронежской государственной медицинской академии, факультетской хирургической клиники Медицинской академии им. И. М. Сеченова, улицам в Пензе, Каменке, Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде. Памятники Н. Н. Бурденко установлены на территории Пензенской областной клинической больницы (1958 г., скульптор Аполлон Алексеевич Фомин) и НИИ нейрохирургии в Москве. На здании бывшей Пензенской духовной семинарии установлена мемориальная доска в честь Бурденко. В 1976 г. на территории Пензенской больницы открыт его мемориальный дом-музей. Начиная с 1977 г. в Пензе регулярно проходят Бурденковские научно-медицинские чтения, в которых принимают участие практические врачи и учёные различных регионов России. В 2011 г. в Каменке на здании бывшей земской школы была открыта мемориальная доска в память о великом земляке. БУРДЕНКО Николай Нилович (03.06.1876 — 11.11.1946) Хирург, один из основоположников нейрохирургии, академик Академии Наук СССР и Академии Медицинских Наук СССР. Самой значительной фигурой отечественной медицины первой половины ХХ в. является Николай Нилович Бурденко — хирург, организатор здравоохранения, основоположник российской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии, академик Академии Наук СССР, организатор, первый президент и академик Академии Медицинских Наук СССР, Герой Социалистического Труда, генерал-полковник медицинской службы, лауреат Сталинской премии, член ВЦИК 16-го созыва, депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов, Почётный член Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Н. Н. Бурденко родился в селе Каменка Нижне-Ломовского уезда, в семье конторщика имения генерал-майора В. Н. Воейкова Нила Карповича Бурденко (1839-1906). Мать Варвара Маркиановна, урожденная Смагина (1851-1897), училась в прогимназии, хорошо знала немецкий язык. После окончания Каменской земской школы с 1886 г. Бурденко учился в Пензенском духовном училище. В 1891 году Николай Бурденко поступил в Пензенскую духовную семинарию, ректором которой был духовный писатель и будущий архиепископ Пётр Алексеевич Позднеев (1853–1934). Историю и обличение русского раскола преподавал один из образованнейших людей Пензы, профессор Алексей Лукич Хвощев (1870-1935), которому, как сам признавался Николай Нилович, он был обязан глубокими знаниями светской и церковной истории России. Живопись и скульптуру преподавал классный художник Николай Карлович Грандковский (1864–1907), музыку и церковное пение — композитор и регент Алексей Васильевич Касторский (1869-1944). Здесь помимо чисто богословских предметов были дисциплины, формировавшие и обогащавшие общий культурный потенциал семинаристов. По окончании в 1897 г. Пензенской духовной семинарии Николай Бурденко вместе со своим однокашником Владимиром Ермаковым могли поступить только в Варшавский, Дерптский (Юрьевский) или Томский университеты. Выбор пал на Томский, где преподавал знаменитый русский хирург Эраст Гаврилович Салищев (1851-1901), окончивший в 1869 г. с золотой медалью Пензенскую гимназию. В Томске Бурденко оказался втянутым в водоворот студенческого протестного движения, из-за чего в 1899 г. его исключили из университета, и он в 1901 г. был вынужден перевестись в Юрьевский. В 1904 г. Николай Нилович добровольцем-медработником отправился на фронт русско-японской войны, был и фельдшером, и санитаром, а во время боя, на передовой, и врачом. За личное мужество он был награждён Георгиевским крестом 4-й ст. В 1907 г. Бурденко прибыл в родную для него Пензу, где занял должность хирурга земской больницы. Здесь он работает над докторской диссертацией на тему «Материалы к вопросу о последствиях перевязки venae portae». Защита диссертации благополучно состоялась в марте 1909 г.: Бурденко получил звание доктора медицины. В Пензе он близко сошёлся с доктором медицины Владимиром Кирилловичем Трофимовым (1872-1944), с которым на войне работал в одном санитарном отряде, и Анатолием Васильевичем Бономорским (1878–1953). Последний вспоминал: «…Николай Нилович оставил у работавших с ним неизгладимую память своей уверенностью, решительностью, быстротой соображения и действия. Это был хирург, быстрый как молния… Делая ежедневно несколько операций, руководя самостоятельно хирургическим отделением, он в то же время много читал и писал свою докторскую диссертацию». В июне 1910 г. Н. Н. Бурденко стал приват-доцентом кафедры хирургии в клинике Юрьевского университета, с ноября того же года — экстра-ординарным профессором по кафедре оперативной хирургии, десмургии и топографической анатомии.  Крестья́нский поземе́льный банк (Крестья́нский банк) — государственное кредитное учреждение (банк), работавшее в период с 1882 года по 1917 год в Российской империи. Земельный банк выдавал долгосрочные ссуды крестьянам на покупку частновладельческих, прежде всего дворянских земель. В литературе встречается написание — Крестьянский Поземельный Банк.могла продаваться только единоличникам. Согласно указу, от 21 марта 1906 года, ссуды из Крестьянского и Дворянского банков стали выдаваться процентными бумагами. В годы столыпинской аграрной реформы банком было продано крестьянам, выходившим на отруба, — 54,6 % земли, крестьянам, выходившим на хутора, — 23,4 %. Из всего запаса Крестьянского банка к 1917 году было продано 61 % земли. Декретом СНК от 25 ноября (8 декабря) 1917 года Крестьянский банк упразднён. Значение для решения земельного вопроса Исследование быта переселенцев из Полтавской, Черниговской, Харьковской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Смоленской, Воронежской, Курской, Орловской и Пензенской губерний, водворенных в Тобольской губернии, выполненное по распоряжению тобольского губернатора Л.М. Князева во второй половине 1897 года, показало: с момента организации в 1882 году Крестьянского поземельного банка рост населения России составлял более одного процента в год, а размеры крестьянской собственности росли только на 0,13 %. Поскольку банк не смог решить проблему финансирования покупки земли, её цена возрастала, как и раздробленность земельных наделов. Обследованием было установлено, что у переселенцев в Ишимском районе на их родине было только по 2,5 десятины пахотной земли на двор, а в Тюкалинском — по две, так что собственного хлеба им хватало до Филипповского поста, редко до Пасхи. В этих условиях под запашку шли луга, уменьшалось количество домашнего скота, который нечем кормить, с ним и урожайность почвы. Из-за массовой запашки также возникали засухи и уменьшался сток рек. Среди новосёлов Тобольской губернии четверть не имели лошадей, треть — коров. Не имея возможности купить землю, крестьяне брали её в аренду на кабальных условиях (например, за половину урожая, денежную оплату или обязательство отработать на арендодателя 5 дней в неделю). Число арендующих хозяйств в разных местностях составляло от 50 % до 85 % дворов, увеличивая социальное неравенство в деревне  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||