Научно исследовательская работа. 2017 метод реком по диплом. Методические указания по написанию, оформлению и защите

Скачать 431.5 Kb. Скачать 431.5 Kb.

|

|

Титульный лист (см. Приложение 3 – для студентов очной и заочной форм обучения и Приложение 6 – для слушателей курсов переподготовки) должен нести следующую информацию: - наименование учебного заведения, направления подготовки, кафедры; - обозначение характера выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа); - наименование темы; - фамилию, имя, отчество студента; - фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя; - название города, в котором находится учебное заведение; - год написания работы. Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. Введение. Содержит обоснование актуальности темы исследования; характеристику методологического инструментария. Первая глава. Отражает результаты теоретического анализа проблемы и содержит результаты сопоставительного и (или) ретроспективного анализа психолого-педагогических исследований по проблеме; объяснение смысла ключевых понятий по теме исследования. Вторая глава. Отражает результаты этапов экспериментальной части исследования и содержит описание цели, задач и методики констатирующего эксперимента; описание, анализ, обобщение результатов данного этапа экспериментальной работы. Заключение. Содержит выводы, отражающие степень достижения цели и задач исследования, доказанности гипотезы; перспективы дальнейшего решения проблемы исследования в соответствии с полученными результатами. В списке использованных источников и литературы можно указать все использованные автором источники, а не только те, на которые есть ссылки в тексте работы. В перечень используемых литературных источников могут входить разнообразные виды изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, научные. Не менее 50% источников должны быть изданы в течение последних 5 лет. Приложения могут содержать схемы, таблицы, анкеты, протоколы, тексты модифицированных или малоизвестных методик, статистические таблицы, характеристики отдельных испытуемых, первичные данные и другой материал, проясняющий или подтверждающий отдельные фрагменты исследования, а также работы детей, методические разработки и т.д. Содержание и количество приложений зависит от конкретной работы. В приложение рекомендуется поместить конспекты занятий, анкеты, перечень дидактических пособий, используемых при проведении занятий и т.п. 2.5 Рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы 2.5.1 Рекомендации по разработке методологического аппарата исследования и написанию введения Введение по программе бакалавриата отражает: - актуальность темы выпускной квалификационной работы; - объект выпускной квалификационной работы; - предмет выпускной квалификационной работы; - цель и основные задачи выпускной квалификационной работы; - гипотезу исследования; - методологическую базу исследования; - теоретическую значимость исследования; - практическую значимость исследования; - апробацию результатов выпускной квалификационной работы; - структуру выпускной квалификационной работы; Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Актуальность темы квалификационной работы определяется студентом на основе анализа литературы по избранной теме, а также исходя из требований педагогической и психологической науки и практики. Актуальность исследования определяется: - необходимостью дополнения или уточнения теоретических вопросов, относящихся к изучаемому явлению; - потребностью в новых данных, методах и методиках исследования; - потребностью практики. Обосновать актуальность - значит проанализировать, объяснить, почему данную проблему нужно в настоящее время изучать. Актуальность может отражать значимость проведения данного исследования в трех направлениях: социальная значимость – необходимость решения данной проблемы для развития социума и культуры в целом (например, «В нынешних условиях становится актуальной… такая-то проблема в связи с тем…»); научная значимость – степень изученности данной проблемы в научных исследованиях (например: «Существует такая-то проблема, в то же время в науках о человеке (или психолого-педагогических науках) эта проблема не получила должного освещения в таких аспектах, как…»); практическая значимость – важность решения данной проблемы для практики работы образовательного учреждения (например: «Анализ практики показывает, что педагоги (дети) не достаточно знакомы (не обладают достаточными умениями, не всегда уделяют профессиональное внимание), а все чаще сталкиваются с…»). Обоснование актуальности выбранной темы логически предшествует формулировке цели исследования. Цель любого исследования – это желаемый конечный результат, решение определенной проблемы (теоретико-познавательной, практической или прикладной). Формулировка цели исследования предполагает: - выявление взаимосвязи явлений; - изучение динамики явлений; - обобщение, выявление общих закономерностей; - создание классификаций; - адаптация методик к условиям экспериментальной работы. Вслед за проблемой и целью определяются объект и предмет исследования. Объект исследования – это явление или процесс объективной реальности, на который направлен научный поиск автора работы. Определяя объект исследования, Вы отвечаете себе на вопрос: что исследуется? Объектом педагогического исследования, как правило, выступают психолого-педагогические явления и процессы: процесс образования, процесс воспитания, процесс формирования отдельных качеств, сторон личности учителя или учащихся, учебно-воспитательный процесс, учебно-организационный и управленческий процессы. Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся непосредственному изучению. Предметом исследования могут выступать: содержание образования и воспитания; диагностика учебно-воспитательного процесса, качеств и свойств личности учителя и учащихся; условия совершенствования педагогических процессов; формы, средства, методы организации процессов обучения и воспитания, развития личности и т.д. Размышляя над предметом исследования, Вы отвечаете на вопрос: «Какие отношения, свойства, аспекты, функции объекта раскрывает данное исследование?». Предмет исследования всегда находится в рамках исследуемого объекта (см. табл. 1). Таблица 1 Примеры взаимосвязи темы, объекта и предмета исследования

Сформулированная общая цель исследования составляет его стратегию и потому требует постановки конкретных тактических задач. В отличие от цели, которая одна, задач должно быть несколько. В совокупности они образуют общую тактику реализации поставленной цели, а по отдельности представляют собой последовательные шаги продвижения к ней (см. табл. 2). Рекомендуемые формулировки задач: выявить, определить, охарактеризовать, исследовать, обосновать, раскрыть, проанализировать, рассмотреть, предложить, разработать. Задача – это заданная в определенных конкретных условиях цель деятельности. Задачи работы конкретизируют цель исследования и подразделяют ее достижение на определенные этапы. Обычно в исследовании рекомендуется формулировать не более 5 задач. Чтобы осмыслить задачи, необходимо поставить перед собой вопрос: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели, решить проблему исследования? Формулируя задачи, следует помнить, что решая их, фактически задается программа исследования: сначала описывается, изучается, выявляется, дается характеристика, раскрывается специфика феномена, затем делаются предположения, разрабатывается программа и т.д. Фактически основная часть текста – это постепенное решение поставленных во введении задач, поэтому часто формулировки задач совпадают или почти совпадают с названиями глав и параграфов основной части. Таблица 2 Пример конкретизации цели исследования в его задачах

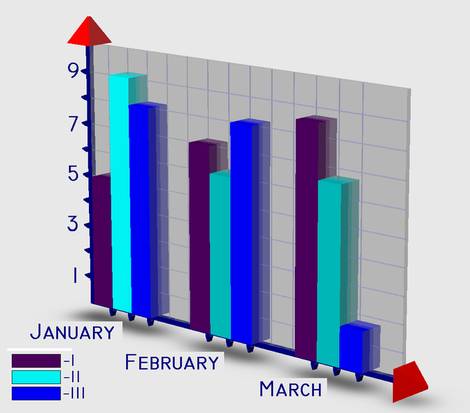

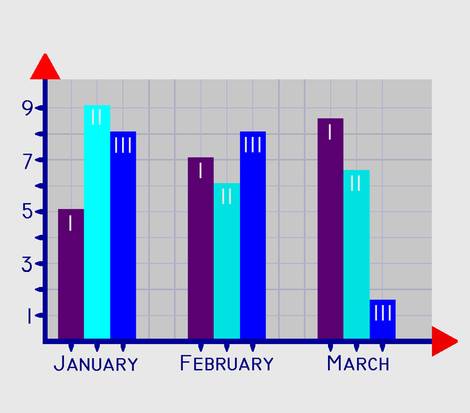

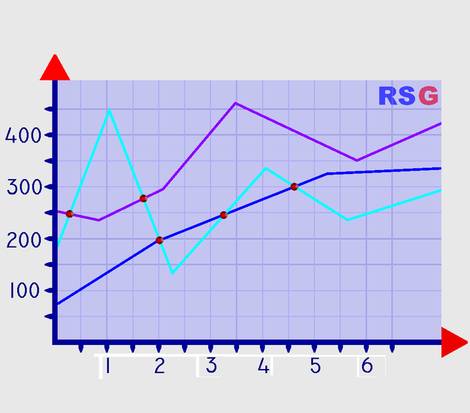

Во введении также указываются методы исследования. Наиболее распространенными из них являются теоретические методы (анализ философской, социологической, педагогической, психологической и методической литературы; обобщение, систематизация, сравнение, моделирование и т.п.) и практические методы (эксперимент, анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, беседа и т.д.). Гипотеза исследования – научное предположение, допущение, требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией. В формулировке гипотезы строится предположение о том, каким образом возможно решить поставленную проблему. Например, «Коррекционно-развивающая работа будет эффективной при наличии следующих условий…». Во введении также указывается база проведения эксперимента, количество испытуемых и их возраст. Например: «Исследование проводилось на базе МОБУ СОШ № 12 г. Сибай. В эксперименте приняли участие 25 детей в возрасте 7–8 лет». 2.5.2Рекомендации по работе с литературой и написанию теоретической части исследования В теоретической части студент раскрывает основные понятия, сущность проблемы исследования и ее состояние в современной теории, дает анализ основных точек зрения на исследуемую проблему, имеющихся в современной научной литературе. Научное обоснование проблемы предполагает также анализ состояния изучаемого вопроса в практике современной школы и обоснование собственной точки зрения на исследуемую проблему. Работа над исследованием начинается с подбора, изучения и анализа научной литературы, в которой описаны результаты исследований предшествующих поколений ученых. При изучении литературных источников может быть выявлено следующее: кто уже работал и работает сейчас по теме исследования; какие аспекты проблемы не нашли отражение в существующей литературе; какие в связи с этим встают задачи дальнейшего изучения данной проблемы. При анализе литературы об опыте работы образовательного учреждения необходимо выявить: что особенно успешно удается реализовать учителю при решении данной проблемы; какие затруднения он испытывает в ее решении; какие типичные недостатки существуют в работе учителей по данному вопросу; каковы основные причины затруднений и недостатков; какими средствами достигаются успехи в работе. Такой предварительный анализ литературы позволяет студенту сформулировать проблему, цель и задачи исследования. Работа с литературой включает следующее: составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной автором при написании работы; реферирование: сжатое переложение основного содержания одной или нескольких работ по одной теме; конспектирование: детальное изложение главных положений и идей работы; цитирование: дословная запись высказываний автора. Работая с литературными источниками, следует делать выписки, в которых указываются имя и фамилия автора; название книги, статьи; издательство; год издания; номер страницы с цитатой и сама проблема исследования. Выписки могут быть оформлены отдельным файлом, сделаны на карточках или на листах бумаги, что позволяет впоследствии быстро обобщить, систематизировать, проанализировать собранный по одному и тому же вопросу материал. Наряду с выписками большое практическое значение в анализе литературы имеют тезисы, которые в отличие от выписок всегда содержат доказательства, позволяющие сопоставить свой взгляд с точкой зрения автора анализируемой литературы. В тезисах информация подается в той логике, которая отражает общий замысел дипломной работы. Текст изучаемого литературного источника необходимо разбить на самостоятельные части и из них выписать основные положения (идеи). Наиболее универсальный вид записи литературы – это конспект, который содержит подробную информацию, основные положения и выводы, факты и доказательства, приводимые автором. Конспект не должен полностью отражать содержание анализируемых книг или статей. Лучше всего составлять тематический конспект по ряду литературных источников, позволяющий более полно охарактеризовать состояние исследуемой проблемы, сопоставить и оценить различные точки зрения, определить подходы к изучению проблемы. Основу теоретической части работы составляет изложение результатов анализа литературы (не менее 20 источников) по исследуемой проблеме. Здесь предполагается не просто описание того, как изучаемый вопрос рассматривается в литературе различными авторами, а обоснование той позиции, которой придерживается сам студент. В теоретической части работы перед составлением обзора психолого-педагогической литературы обязательно следует рассмотреть категориальный (понятийный) аппарат, определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их было однозначным. Это означает, что то или иное понятие, которое в педагогике разными авторами может трактоваться по-разному (например, воспитание в «широком» и «узком» смыслах), должно во всем тексте данной работы иметь лишь одно, четко определенное автором значение. Искать толкования понятий следует в следующих источниках: энциклопедиях: общие (БСЭ, МСЭ и др.) и специальные (например, педагогическая, психологическая, философская и др.); толковых словарях: общие (С. Ожегова, В. Даля и др.) и специальные (например, педагогический, психологический, социологический); оглавлениях и предметных указателях основных учебников и монографий по теме исследования. Важно описать общие и выделить существенные характерологические признаки понятия, которые раскрывают его объем, полноту, суть, определяют положение в системе других понятий и его связь с другими явлениями. При работе над ключевыми понятиями целесообразно систематизировать все собранные определения и акценты, соблюдая все требования к цитате. Также в теоретической части работы могут быть представлены история и основные концептуальные положения исследуемого вопроса. Нередко целесообразно рассмотреть опыт изучения данного вопроса, как в отечественной, так и зарубежной науке. На включенную в текст цитату следует оформить ссылку с обязательным указанием номера источника в списке литературы и номера страницы в источнике. Если приводится не цитата, а излагаемая мысль автора, высказанная им идея, то в тексте также делается ссылка на источник. Любой источник, на который ссылается автор работы, должен быть включен в список использованных источников и литературы. В список следует вносить не только литературу, на которую в работе делаются ссылки, но и ту, которая соответствует заявленной теме и была проработана исследователем. Теоретическая глава должна иметь свой заголовок. Он может быть формальным («Теоретические предпосылки исследования», «Теоретический анализ проблемы», «Обзор современных исследований по проблеме» и т.п.) или содержательным («Проблема формирования мотивов учебной деятельности в трудах отечественных педагогов и психологов» и т.п.). Более предпочтительным является второй вариант. Выпускная квалификационная работа имеет свои стилевые особенности. В ее тексте принято вести речь «от себя», но с использованием некоторых стандартизированных оборотов речи так, чтобы не было слишком навязчиво. При этом необходимо отделять в тексте свое, авторское, от заимствованного. С этой целью можно употреблять обороты типа: «Мы считаем…», «Наш опыт...», «Мы рассчитывали...», «Как нами было сказано...», «Поставленной цели мы добились...», «Можно поспорить с тем, что...», «Наше исследование показало...», «Принятая нами позиция…» и т.д. Научный текст пишется с использованием слов (лексики), которые характерны для той или иной области знаний. В любой отрасли, будь то юриспруденция, биология, молекулярная физика или любая другая, есть термины, которые знающим читателям известны и не требуют расшифровки. Кроме того, существует общепринятая лексика научных текстов, для которой характерны такие слова, как: характерно, соответственно, исходя из…, следовательно, применительно, относительно, предполагает использование и т.д. Целесообразно в конце каждого параграфа теоретической главы сделать краткое резюме. 2.5.3 Рекомендации по проведению экспериментальной работы и написанию практической части исследования Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит описание подготовки и проведения эксперимента, анализ полученных экспериментальных данных, оформленных в соответствующих таблицах, диаграммах, графиках и т.д.; рекомендации по использованию полученных результатов исследования в практику современной системы образования. Выполнение практической части выпускной квалификационной работы может включать один из двух вариантов: I вариант Обобщение передового психолого-педагогического опыта Целями данного вида квалификационной работы являются: выявление существенного уровня решения образовательных, воспитательных, социально-профилактических и иных задач, узких мест и конфликтов, возникающих в практике, изучение доступности и эффективности научных рекомендаций, выявление элементов нового, рационального, рождающегося в каждодневном творческом поиске передовых коллективов и работников (оригинальные идеи и замыслы, эффективные сочетания методов, новые формы организации обучения, воспитания и др.). Проведение психолого-педагогического обследования (констатирующего эксперимента) Целью данного вида квалификационной работы является практическое исследование научной проблемы и использование комплекса диагностических процедур, необходимых для целенаправленного и планомерного изучения личности, коллектива, образовательного учреждения согласно принятой программе, их структуры, внутренних и внешних связей. Оно включает как анализ – поэлементное, отдельное изучение компонентов, блоков, подсистем изучаемого процесса, сфер развития личности, так и последующий синтез – создание целостного представления, обобщенных характеристик, формулирование выводов о состоянии, тенденциях развития объекта изучения, создание диагностических средств и методов. Проведение формирующего и контрольного экспериментов Целью данного вида квалификационной работы является практическое исследование научной проблемы, внесение в педагогический процесс преднамеренных изменений, рассчитанных на повышение его эффективности, с постоянной проверкой и оценкой результатов. Практическая часть квалификационной работы может включать: - разработку инструментария: анкеты, опросники и т.д. Подробно описываются такие методы и методики, которые не являются общеизвестными, представляют собой модификации стандартных методов или разработаны специально для данного исследования; - разработку уроков, занятий, анализ передового педагогического опыта, программ и т.п.; - описание упражнений, тренингов, заданий и т.д. Практическая глава может иметь формальный («Экспериментальная работа по …» и т.п.) или содержательный («Основные этапы формирования экологической культуры младших школьников» и т.п.) заголовок. При оформлении результатов экспериментальной работы необходимо помнить, что указание точных имен испытуемых является нарушением профессиональной этики. Если возникает необходимость сослаться на данные конкретного человека, то его представляют обычно либо под вымышленным именем, либо под числовым или буквенным кодом, либо под первыми буквами имени и/или фамилии. Но в целом наибольший интерес представляют обобщенные данные, для получения которых прибегают к более или менее сложным математическим и статистическим операциям (расчет средних показателей, процентные соотношения, коэффициенты корреляции и т.п.). II вариант В первом параграфе описываются условия протекания эксперимента. При описании условий протекания эксперимента необходимо указать: Цель эксперимента. Задачи экспериментальной работы. Этапы экспериментального исследования. База экспериментального исследования. Описание особенностей применявшейся процедуры: - описание выборки (возраст испытуемых, пол испытуемых, социальные характеристики, образование испытуемых, экспериментальная искушенность испытуемых, перечень критериев отбора испытуемых); - изложение основных условий проведения эксперимента; - описание использованных методик (название, автор, направленность, инструкция, надежность и валидность); - фиксация различий, созданных для экспериментальной группы в сравнении с контрольной. Численность выборки испытуемых должна обеспечивать получение доказательных эмпирических данных. Количество испытуемых в отдельной выборке обычно бывает не менее 20–25 человек. Во втором параграфе представляются и интерпретируются результаты экспериментальной работы с использованием статистических методов. Удобнее всего излагать результаты, придерживаясь установленной последовательности задач. Характерный стиль изложения результатов эмпирического исследования таков: «Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики (метода)». «Они представлены в таблице…» «Как видно из таблицы... испытуемые... характеризуются...» «Таким образом, можно сделать вывод, что...» Все таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации комментируются в тексте. Отсутствие словесного описания каждого графического отображения считается методической ошибкой. Студент не должен полагаться на то, что в данной графической форме (например, в диаграмме) и так всё видно. Следует указать все сходства и различия, привести оценки по величине; указать статистическую значимость различий и изменение показателей, перечислить и подчеркнуть наибольшие и наименьшие позиции. При ссылках на таблицы следует писать: «в соответствии с данными таблицы 1.2 ...», или «как видно из таблицы 1.3 ...», «результаты, приведенные в таблице 1.2, показывают, что ...»; можно привести ссылку и на номер таблицы (например, см. табл. 8). При ссылках на рисунки пишется: «как видно на рисунке 1.7 ...»; «как представлено на рисунке 1.7 ...»; « из рисунка 1.8 видно, что ...» или указывается номер рисунка в скобках (например, рис.1.8). Если далее по тексту необходимо повторно обратиться к рисунку, то ссылка оформляется так: (см. рис. 1.8) или (см. рис. 1.8 на стр. 24). После приведения количественных и качественных данных необходимо их сопоставить, аналитически описать, обобщить, дать им объяснение исходя из опыта предшествующих исследований и собственного понимания механизмов изучаемых явлений. При оформлении результатов экспериментальной работы необходимо помнить, что указание точных имен испытуемых является нарушением профессиональной этики. Если возникает необходимость сослаться на данные конкретного человека, то его обычно представляют либо под вымышленным именем, либо под числовым или буквенным кодом, либо под первыми буквами имени и/или фамилии. Но в целом наибольший интерес представляют обобщенные данные, для получения которых прибегают к более или менее сложным математическим и статистическим операциям (расчет средних показателей, процентные соотношения, коэффициенты корреляции и т.п.). Третий параграф включает описание разработанных рекомендаций, программы, комплекса упражнений, банка заданий и т.д. 2.5.4 Рекомендации по написанию заключения Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей работы. Эта небольшая по объему часть (3–4 стр.) имеет особую важность, поскольку именно здесь в завершенной и логической форме должны быть представлены итоговые результаты исследования. В заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, поставленными во введении. Иногда целесообразно построить текст заключения как перечень выводов, разбив его на пункты, каждый из которых – выделение и обоснование одного конкретного вывода. Главный итог работы должен быть четко сформулирован и отражать авторский вклад в исследование темы. Если работа наряду с теоретическими результатами имеет и практическое значение, это также нужно оговорить. Из текста заключения должен вытекать общий вывод о том, что цели и задачи выпускной квалификационной работы полностью решены. После текста заключения, автор работы должен поставить собственноручную надпись «Работа написана мною самостоятельно и не содержит неправомерных заимствований», подпись, расшифровку подписи и дату. 2.6 Практические рекомендации Составление рабочего плана выпускной квалификационной работы Работу над выпускной квалификационной работой следует начинать с составления рабочего плана, представляющего собой своеобразную схему предстоящего исследования. Рабочий план должен отражать примерную структуру будущей работы. Перечень вопросов, включаемых в план, должен соответствовать идее выпускной квалификационной работы и отражать ее содержание. Составленный таким образом план практически является черновым вариантом оглавления выпускной квалификационной работы с реферативным раскрытием содержания его частей и разделов. Библиографический поиск и изучение литературы Прежде всего следует изучить материалы по теме выпускной квалификационной работы, содержащиеся в учебной литературе. Затем необходимо ознакомиться с отечественными и зарубежными работами и исследованиями по монографиям, журналам и другим материалам открытой печати. Важным моментом является изучение нормативно-законодательной базы по исследуемой проблеме. Наиболее полную информацию о публикациях можно получить, просмотрев следующие источники: библиографические указатели, реферативные сборники и журналы, обзорные сборники по отдельным проблемам, тематические каталоги, персональные указатели трудов отдельных ученых (см. Приложение 5). Определенную помощь может оказать просмотр списков публикаций в специальных журналах, такие, как «Начальное образование», «Воспитание в школе», «Дошкольное воспитание», «Педагогика» и т.д. Допустимо использование данных Интернета. Список литературы можно составлять либо в виде списка, либо на отдельных карточках на каждый литературный источник. Библиография в виде карточек более удобна для работы, так как ее легко систематизировать по различным признакам: по алфавиту, в хронологическом порядке, по частям выпускной квалификационной работы. Библиография должна содержать фамилию и инициалы авторов, название, вид публикации (монография, журнал, сборник трудов и т.п.), том (номер журнала), место издания, издательство, год издания, общее количество страниц или указание страниц расположения статьи в журнале. Подготовка чернового варианта работы При написании черновой работы следует следить за тем, чтобы не отклоняться от выбранной темы. Для этого наиболее важную часть текста (основные идеи категории, понятия) выделяют, используя цвет, обвод, маркер и т.д. В конце каждой части дипломной работы (теоретической, аналитической и практической) желательно подытожить результаты в виде выводов. Введение лучше написать позже, когда будет готова основная часть работы и известны ее результаты. Предложения текста должны быть предельно лаконичны, свободны от лишних слов и повторений, точно и логично выражать мысль. Абзацы не должны быть громоздкими. Перед окончательной обработкой черновой работы следует на время ее отложить. Такое отвлечение способствует формированию объективного восприятия содержания текста и его улучшения. К окончательному редактированию текста работы следует приступать, когда выпускная квалификационная работа полностью скомпонована и получила одобрение научного руководителя. 2.7 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы При написании выпускной квалификационной работы студенту не следует забывать о стиле изложения. Язык исследования должен быть точным, ясным, не допускать двусмысленного толкования. Студент обязан умело использовать научную терминологию, не увлекаться чрезмерным употреблением «наукообразных» слов и оборотов. Напечатанная выпускная квалификационная работа тщательно проверяется, все цитаты и цифровой материал сверяются. Автор несет полную ответственность за все опечатки, как в собственном тексте, так и в цитатах и в научном аппарате. Выполняется выпускная квалификационная работа на одной стороне стандартного листа А4 белой односторонней бумаги. ВКР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с использованием шрифта Times New Roman. Размеры полей: слева - 25 мм; справа - 15 мм; сверху - 20 мм; снизу - 20 мм. Размер шрифта основного текста – 14 пт. Размер шрифта ссылок - 10 пт. Межстрочный интервал - 1,15 см. Межстрочный интервал ссылок - 1 см. Первая строка абзаца текста должна начинаться на расстоянии 1,25 см. от левой границы текстового поля ВКР. Рекомендуемый объем работы по программе бакалавриата - 50 стр. (без приложений). Количество строк на странице составляет 28-30. Меньшее число строк допускается на начальных (при наличии заголовка) и последних страницах. Список использованных источников в объем работы не входит. Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в жестком переплете. Все страницы выпускной квалификационной работы, включая разделы, список использованных источников, кроме иллюстраций и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку. Порядковый номер печатается внизу от центра каждой страницы арабскими цифрами. Титульный лист печатается без нумерации. Нумерация страниц начинается с оглавления с цифры «2». Наименования структурных элементов ВКР - ВВЕДЕНИЕ, ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ служат заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов ВКР: - выравниваются по центру; - указываются прописными буквами с применением полужирного начертания; - начинаются с новой страницы без использования разрыва страницы; - точка в конце заголовка не ставится; - между заголовком структурного элемента ВКР и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая строка. Основная часть ВКР должна быть разделена на главы и параграфы. При делении текста на параграфы необходимо, чтобы каждый параграф содержал законченную информацию. Главы, параграфы ВКР оформляются по следующим требованиям: - сквозная нумерация арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (пример – 1,2,3 и т.д.). Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (пример – 1.1, 1.2, 1.3, и т.д.). Номер подпункта включает номер главы, параграфа и порядковый номер подпункта, разделенные точкой (пример – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, и т.д.); - выравнивание по центру без абзацного отступа; - название главы пишется прописными буквами с применением полужирного начертания; - в названии параграфа первая буква – прописная, остальные строчные, с применением полужирного начертания; - точка в конце названия главы, параграфа не ставится; - если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой; - между заголовком главы и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая строка; - между заголовком параграфа и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая строка; - каждая глава начинается с новой страницы без использования разрыва страницы; - слова «Глава», «Параграф», «Подпункт» не используются. Курсив, подчеркивание, полужирное начертание (за исключением структурных элементов ВКР) и переносы слов в ВКР не допускаются. Оформление структурных частей ВКР. Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит название темы, фамилию, имя и отчество, группу и факультет студента; фамилию, имя и отчество, звание (должность) руководителя дипломной работы. Текст титульного листа заполняется стандартным шрифтом. Титульный лист дипломной работы подписывается студентом, руководителем диплома и заведующим кафедрой (см. Приложение 3, 6). Оглавление оформляется в соответствии с планом выпускной квалификационной работы и включает перечень основных разделов работы: введение, главы и параграфы, выводы, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. По каждому пункту рубрикации в тексте оглавления проставляются страницы. Оглавление должно строго соответствовать заголовкам в тексте (см. Приложение 7). Введение. Научный аппарат ВКР пишется с применением полужирного начертания. Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности коротким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы). Нельзя размещать заголовок подраздела на последней строке страницы. После заголовка в конце страницы должно быть не менее трех строк текста. Текст выпускной квалификационной работы необходимо разбивать на абзацы, начала которых пишутся с красной строки. Абзацами выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они могут включать несколько предложений. В каждом абзаце должны содержаться положения, объединенные общей мыслью. В работе следует использовать только общепринятые сокращения, например: сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых (РФ, ЭВМ и др.), «так как» пишут полностью, а «то есть», «и так далее», «и тому подобное» - в виде сокращений: «т.е.», «и т.д.», и «и т.п.». Недопустимо разрывать (размещать в двух строках) такие сокращения. Не рекомендуется помещать инициалы в конце одной, а фамилии в начале следующей строки. Между словами делается пробел в один знак. Если после слова следует пунктуационный знак (запятая, точка с запятой, точка, многоточие, вопросительный знак или восклицательный знак - но не тире!), он ставится без пробела. Пробел делается после пунктуационного знака. Между кавычками или скобками и заключенным в них текстом пробелы не допускаются. Необходимо различать тире и дефис. Машинописная черточка воспринимается как тире, если перед ней и после нее сделаны пробелы (в один знак); черточка становится дефисом, если она связывает два слова без пробелов; она же используется как знак переноса. Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нарушать грамматической структуры текста дипломной работы. Формулы следует располагать посередине строки, непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это выражение. Оформление иллюстраций. Иллюстрации следует располагать в тексте ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» или «Таблица». Слово «Рисунок» или «Таблица» располагается по правому краю. После слова «Рисунок» или «Таблица» и его номера на следующей строке с выравниванием по правому краю может быть приведено наименование таблицы (рисунка). Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы. Номер иллюстраций должен состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «Таблица 1.3» (третья таблица первой главы). Текст, связанный с рисунком, таблицами (надписи и подписи), набирается 12-м шрифтом. Иллюстрации могут быть в черно-белом или цветном исполнении. Оформление таблиц. Числовые данные представляются в виде таблиц. Таблица представляет собой упорядоченные по вертикали и горизонтали наборы количественных и качественных данных. Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых данных. После таких таблиц делается обобщение в качестве нового знания, которое вводится в текст с помощью следующих выражений: «данные таблицы позволяют сделать вывод, что…», «данные таблицы позволяют заключить, что…»; они часто позволяют выявить и сформулировать определенные закономерности. Неаналитические таблицы содержат необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации. Эти таблицы рекомендуется включать в приложения (например, индивидуальные результаты испытуемых...). Если таблица составлена на основании собственных исследований, то об этом обязательно следует указать в примечании, если же она заимствована из каких-либо источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера источника по списку литературы и страниц, на которых она помещена. Таблица обычно занимает одну страницу. Если таблица не умещается на одной странице, то она переносится на другие. При этом заголовок помещается только на первой странице, а на следующих страницах следует повторить шапку таблицы и отметить: «Продолжение таблицы…». Если шапка таблицы громоздкая, то пронумеровываются графы и их нумерация повторяется на следующих страницах. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописной буквы. В конце текста в графах точка не ставится. В таблице не должно быть пустых граф. Если цифровые или иные данные в графе не приводятся, то ставится тире. Таблицу лучше разместить так, чтобы её можно было читать, не поворачивая работу. Если такое размещение затруднено, то таблица располагается так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 2. Оформление рисунков. Диаграмма – графическое представление данных, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин. Диаграмма представляет собой геометрическое символьное изображение информации с применением различных приемов техники визуализации. Существуют следующие основные разновидности диаграмм: 1) столбчатые линейные (полосовые) диаграммы; 2) столбчатые трехмерные диаграммы; 3) сгруппированные столбчатые линейные диаграммы; 4) сгруппированные столбчатые трехмерные диаграммы; 5) диаграммы-линии (графики); 6) круговые (секторные) диаграммы. Классическими диаграммами являются столбчатые диаграммы. Они также называются гистограммами. Столбчатые диаграммы в основном используются для наглядного сравнения полученных статистических данных или для анализа их изменения за определенный промежуток времени. Построение столбчатой диаграммы заключается в изображении статистических данных в виде вертикальных прямоугольников или трехмерных прямоугольных столбиков. Каждый столбик изображает величину уровня данного статистического ряда. Все сравниваемые показатели выражены одной единицей измерения, поэтому удается сравнить статистические показатели данного процесса. Разновидностями столбчатых диаграмм являются линейные (полосовые) диаграммы. Они отличаются горизонтальным расположением столбиков. В обоих случаях для изображения величины явления используется одно измерение каждого прямоугольника — высота или длина столбика. Поэтому и сфера применения этих двух диаграмм в основном одинакова. Столбчатые диаграммы могут изображаться и группами (одновременно расположенными на одной горизонтальной оси с разной размерностью варьирующих признаков). Образующие поверхности столбчатых и линейных диаграмм могут представлять собой не только прямоугольники, но также квадраты, треугольники, трапеции и т. д. Диаграммы-линии, или графики — это тип диаграмм, на которых полученные данные изображаются в виде точек, соединенных прямыми линиями. Точки могут быть как видимыми, так и невидимыми (ломаные линии). Также могут изображаться точки без линий (точечные диаграммы). Для построения диаграмм-линий применяют прямоугольную систему координат. Обычно по оси абсцисс откладывается время (годы, месяцы и т. д.), а по оси ординат — размеры изображаемых явлений или процессов. На осях наносят масштабы. Диаграммы-линии целесообразно применять тогда, когда число размеров (уровней) в ряду велико. Кроме того, такие диаграммы удобно использовать, если требуется изобразить характер или общую тенденцию развития явления или явлений. Рекомендации по построению графиков: График и текст должны взаимно дополнять друг друга. По осям координат должны быть указаны условные обозначения в принятых сокращениях. На осях координатных осей стрелок не ставят. Линии на графике должны отражать значимость параметра; надписи, относящиеся к кривым и точкам, заменяют цифрами, а расшифровку приводят в подписи под рисунком. На одном графике не разрешается выполнять больше четырех кривых. Их большое количество может усложнить чертеж, и линейная диаграмма может потерять наглядность. Достаточно распространенным способом графического изображения структуры статистических совокупностей является круговая (секторная) диаграмма, так как идея целого очень наглядно выражается кругом, который представляет всю совокупность. Относительная величина каждого значения изображается в виде сектора круга, площадь которого соответствует вкладу этого значения в сумму значений. Этот вид графиков удобно использовать, когда нужно показать долю каждой величины в общем объеме. Пример сгруппированной трехмерной столбчатой диаграммы  Пример сгруппированной столбчатой линейной диаграммы (гистограммы)  Пример диаграммы-линии (графика)  |