экономика реферат. экономика. Микроэкономика. Эластичность спроса

Скачать 196.02 Kb. Скачать 196.02 Kb.

|

|

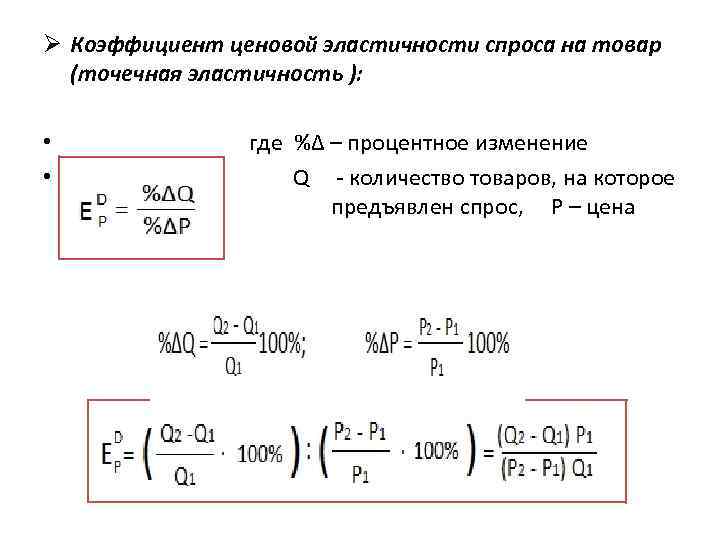

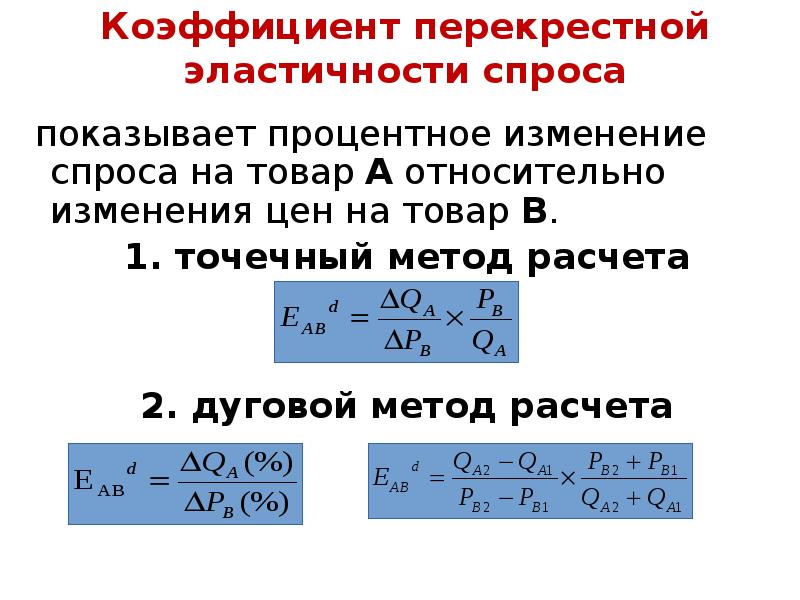

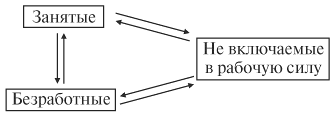

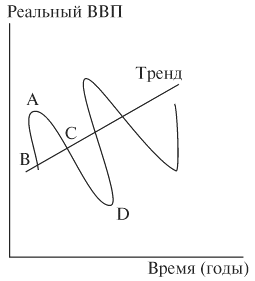

Микроэкономика. Эластичность спроса. Общее понятие эластичности. Анализ изменений в спросе и предложении и его инструменты. Абсолютные и относительные изменения. Общее понятие эластичности в экономике. Точечная дуговая эластичность. Абсолютное значение эластичности. Жесткость и гибкость в анализе эластичности. Ценовая эластичность спроса. Определение ценовой эластичности спроса. Формула ценовой эластичности спроса. Факторы ценовой эластичности спроса. Виды товаров в зависимости от ценовой эластичности спроса. Перекрестная ценовая эластичность. Определение перекрестной ценовой эластичности. Формула перекрестной ценовой эластичности. Виды товаров в зависимости от перекрестной ценовой эластичности. Эластичность спроса по доходу. Определение эластичности спроса по доходу. Формула эластичности спроса по доходу. Виды товаров в зависимости от эластичности спроса по доходу. Эластичность предложения. Определение эластичности предложения. Формула эластичности предложения. Факторы эластичности предложения. Графики функций спроса и предложения и их эластичность. Мгновенное, кратковременное и длительное равновесие спроса и предложения. Изучение спроса потребителей, а также мотивов, которыми они руководствуются, совершая покупки, — важнейшая задача фирмы в условиях конкуренции. Обладание как можно более полной информацией о спросе позволяет фирме обеспечивать сбыт своей продукции, расширять производство и успешно конкурировать на рынке. Спрос, в свою очередь, зависит от качества продукции, ее цены, доходов покупателей, цен на аналогичные товары, потребительских вкусов и предпочтений и т.п. Трудно перечислить все факторы, определяющие, почему та или иная продукция покупается. От того, насколько качественно составлен прогноз спроса на продукцию фирмы, зависит ее будущая выручка от реализации и соответственно прибыль. В данном разделе рассматривается понятие эластичности спроса по ценам, доходам, перекрестная эластичность, что позволяет оценить влияние перечисленных показателей на спрос, а также теория потребительского выбора, которая объясняет, каким образом покупатели предпочитают тратить получаемые ими доходы в целях максимального удовлетворения своих потребностей. С повышением цен на продукцию фирмы можно ожидать, при прочих равных условиях, снижения спроса на нее, при этом активная деятельность конкурентов, выпускающих продукты-заменители и продающих их по более низким ценам, также может привести к снижению спроса на изделия фирмы. В то же время с ростом доходов населения фирма может рассчитывать на расширение покупательского спроса и соответственно увеличение сбыта предлагаемой продукции. Для фирмы важно определить, какое в количественном отношении воздействие на величину спроса может оказать изменение цены продукции, доходов потребителей или цен на товары-заменители, производимые конкурентами. Эластичность спроса Эластичность – это мера реакции одной величины на изменение другой.Эластичность показывает, на сколько процентов изменится одна переменная экономическая величина при изменении другой на один процент. Примером может служить эластичность спроса по цене. Если обозначить цену Р, а величину спроса Q, то показатель (коэффициент) ценовой эластичности спроса Ер равен: Ер= sQ/P где Q — изменение величины спроса, %; Р— изменение цены, %; «P» в индексе означает, что эластичность рассматривается по цене. Аналогично можно определить показатель эластичности по доходам или какой-то другой экономической величине. Показатель ценовой эластичности спроса для всех товаров является отрицательной величиной. Действительно, если цена товара снижается — величина спроса растет, и наоборот. Однако для оценки эластичности часто используется абсолютная величина показателя (знак «минус» опускается). Если абсолютная величина показателя ценовой эластичности спроса больше 1, то мы имеем дело с относительно эластичным спросом. Иными словами, изменение цены в данном случае приведет к большему количественному изменению величины спроса. Если абсолютная величина показателя ценовой эластичности спроса меньше 1, то спрос относительно неэластичен. В этом случае изменение цены повлечет за собой меньшее изменение величины спроса. При коэффициенте эластичности равном 1 говорят о единичной эластичности. В этом случае изменение цены приводит к такому же количественному изменению величины спроса. Существует два крайних случая. Первый случай — существование только одной цены, при которой товар будет приобретаться покупателями. Любое изменение цены приведет либо к полному отказу от приобретения данного товара (если цена повысится)., либо к неограниченному увеличению спроса (если цена снизится). Другой крайний случай — изменение цены не отражается на величине спроса. Измерение эластичности спроса. Как измерить эластичность спроса по цене? Для этого необходимо подсчитать процентные изменения величины спроса и цены и соотнести их. Есть еще одно обстоятельство, которое следует учитывать при определении эластичности. Какой объем продукции и какой уровень цены следует использовать при расчете: существовавший до изменения или полученный после него?  Какие факторы влияют на эластичность спроса? Важным моментом, оказывающим воздействие на эластичность спроса, является наличие товаров–заменителей. Чем больше на рынке продуктов, призванных удовлетворять одну и ту же потребность, тем больше возможностей для покупателя отказаться от приобретения данного конкретного продукта в случае повышения его цены, тем выше эластичность спроса на данный товар. Например, спрос на хлеб относительно неэластичен. В то же время спрос на отдельные сорта хлеба является относительно эластичным, так как с повышением цены, к примеру, на бородинский хлеб покупатель может перейти на другой сорт ржаного хлеба и т.п. Спрос на сигареты, лекарства, мыло и другие подобные продукты относительно неэластичен. Однако если рассматривать эластичность по отношению к отдельным видам сигарет, сортам мыла и т.п., то она будет значительно выше. Та же закономерность применима к изделиям, выпускаемым отдельной фирмой. Если на рынке присутствует значительное число конкурентов, выпускающих аналогичную или близкую по назначению продукцию, то спрос на продукцию этой фирмы будет относительно эластичным. В условиях совершенной конкуренции, когда много продавцов предлагают одинаковую продукцию, спрос на товар каждой отдельной фирмы будет абсолютно эластичным. Другим важным обстоятельством, влияющим на ценовую эластичность, является фактор времени. В краткосрочном периоде спрос имеет тенденцию быть менее эластичным, чем в долгосрочном. Например, спрос на бензин со стороны индивидуальных владельцев автомобилей относительно неэластичен, и повышение цены, особенно в летний сезон, вряд ли сократит спрос. Однако можно предположить, что осенью значительная часть автовладельцев поставят свои машины в гаражи, спрос на бензин снизится, сократится объем продаж его. Кроме того, к следующему лету часть из них начнут пользоваться пригородными электричками. Несмотря на то, что спрос на бензин относительно неэластичен в обоих случаях, в долгосрочном периоде эластичность выше. Такая тенденция изменения эластичности во времени объясняется тем, что с течением времени каждый потребитель имеет возможность изменить свою потребительскую корзину, найти товары-заменители. Различия в эластичности спроса объясняются также значимостью того или иного товара для потребителя. Спрос на предметы первой необходимости неэластичен; спрос на товары, не играющие важной роли в жизни потребителя, обычно эластичен. Действительно, при повышении цен мы можем отказаться от дополнительной пары обуви, драгоценностей, мехов, но вряд ли сократим покупки хлеба, мяса и молока. Как правило, спрос на продукты питания неэластичен, и сейчас, при снижающемся уровне жизни населения, на их приобретение тратится все большая часть доходов средней российской семьи. Что такое перекрестная эластичность спроса? Понятие перекрестной эластичности спроса используется для определения степени влияния на величину спроса на данный товар изменения цены другого товара. Коэффициент перекрестной эластичности— это отношение процентного изменения спроса на товар А к процентному изменению цены товара Б:  Значение коэффициента перекрестной эластичности зависит от того, какие товары рассматривают: взаимозаменяемые или взаимодополняемые. Если товары являются взаимозаменяемыми, коэффициент перекрестной эластичности будет иметь положительное значение. Так, подорожание сливочного масла вызовет увеличение спроса на маргарин, снижение цены на бородинский хлеб приведет к сокращению спроса на другие сорта черного хлеба. Если товары являются взаимодополняемыми, как, например, бензин и автомобили, фотоаппараты и фотопленка, величина спроса будет изменяться в направлении, противоположном изменению цен, а коэффициент эластичности будет иметь отрицательное значение. Например, цена батона белого хлеба повысилась с 4 до 5 руб., в результате спрос на черный хлеб увеличился с 2000 до 3000 буханок. Рассчитав коэффициент перекрестной эластичности, который в данном случае равен 1,8, можно сделать вывод, что эти два вида хлеба являются взаимозаменяемыми товарами. Измерив перекрестную эластичность, можно определить, являются ли выбранные товары взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми и соответственно как изменение цены на какой-то один вид продукции, производимой фирмой, может отразиться на спросе на другие виды продукции той же фирмы. Такие расчеты помогут оценить решения по изменению цен на выпускаемую продукцию. Измерив эластичность предложения по цене, можем получить ответ на вопрос, насколько производство той или иной продукции реагирует на изменение цены. Коэффициент ценовой эластичности предложения рассчитывается по той же формуле, что и коэффициент ценовой эластичности спроса. Различие лишь в том, что вместо величины спроса берется величина предложения:  Предложение, поскольку оно связано с изменением производственного процесса, медленнее адаптируется к изменению цены, чем спрос. Поэтому фактор времени является важнейшим в определении показателя эластичности. Обычно при оценке эластичности предложения рассматриваются три временных периода: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Под краткосрочным понимается период, слишком короткий для осуществления каких-либо изменений в объеме выпускаемой продукции. Например, садовод, вырастивший яблокии приехавший на рынок их продавать, не может изменить количество предлагаемыx им яблок, какая бы ни сложилась рыночная цена. В этом случае предложение является неэластичным. Среднесрочный период достаточен для расширения или сокращения производства на уже существующих производственных мощностях, но недостаточен для введения новых мощностей. Эластичность предложения в этом случае повышается. Долгосрочный периодпредполагает расширение или сокращение фирмой своих производственных мощностей, а также приток новых фирм в отрасль при расширении спроса на данную продукцию или уход из нее при сокращении последнего. Эластичность предложения будет выше, чем в двух предыдущих случаях. Факторы эластичности спроса Среди основных факторов, определяющих эластичность спроса по цене можно выделить следующие: § наличие и доступность товаров-заменителей на рынке (если не существует хороших заменителей какого-либо товара, то риск снижения спроса из-за появления его аналогов минимален); § временной фактор (рыночный спрос имеет тенденцию быть более эластичным в долгосрочном периоде и менее эластичным в краткосрочном); § доля расходов на товар в потребительском бюджете (чем выше уровень расходов на товар относительно доходов потребителя, тем чувствительнее будет спрос на изменения цены); § степень насыщения рынка рассматриваемым товаром (если рынок насыщен каким-либо товаром, например, холодильниками, то маловероятно, что произовители смогут существенно стимулировать свой сбыт путем снижения цен, и наоборот, если рынок ненасыщен, то снижение цен может вызвать значительное увеличение спроса); § разнообразие возможностей использования данного товара (чем больше различных областей использования имеет товар, тем более эластичен спрос на него. Это связано с тем, что рост цены уменьшает область экономически оправданного использования данного товара. Напротив, уменьшение цены расширяет сферу его экономически оправданного применения. Этим объясняется тот факт, что спрос на универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на специализированные приборы); § важность товара для потребителя (если товар является необходимым в повседневной жизни (зубная паста, мыло, услуги парикмахера), то спрос на него будет неэластичным к изменению цены. Товары, которые не столь важны для потребителя и приобретение которых может быть отложено, характеризуется большей эластичностью). Факторы неэластичности спроса Чувствительность различных групп потребителей к цене на один и тот же товар может существенно отличаться. Потребитель будет нечувствителен к цене при следующих условиях: § Потребитель придает большое значение характеристикам товара (спрос неэластичен по цене, если "выход из строя" или "обманутые ожидания" ведут к значительным потерям или неудобствам. Чтобы не попасть в такую ситуацию человек вынужден переплачивать за качество товара и приобретать те моделил, которые хорошо себя зарекомендовали); § Потребитель желает иметь товар, сделанный на заказ, и готов платить за это (если покупатель желает приобрести товар, сделанный в соответствии с его индивидуальными потребностями, то он часто становится привязанным к производителю и готов оплачивать более высокую цену, как плату за хлопоты. Позже производитель может повысить цену на свои услуги без особого риска потерять покупателя) § Потребитель имеет значительную экономию от использования конетного товара или услуги (если товар или услуга позволяют сэкономить время или деньги, то спрос на такой товар неэластичен) § Цена товара мала по сравнению с бюджетом потребителя (при низкой цене товара покупатель не утруждает себя походами по магазинам и тщательным сравнением товаров) § Потребитель плохо информирован и делает не лучшие покупки. Факторы определяющие эластичность предложения Основными факторами, определяющими эластичность предложения являются: 1. период времени (мгновенной, краткосрочный, долгосрочный) § для мгновенного периода предложение неэластично; § для краткосрочного периода производить может в определенных пределах адаптировать к изменяющейся цене; § для долгосрочного периода предложение эластично; 2. специфика производства (минимальный объем затрат на расширение производства); 3. возможности хранения изготовленной продукции; 4. максимально возможный объем производства при полной загрузке мощностей. Изучение эластичности предложения является необходимым условием исследования относительного изменения предложения в соответствии с относительным изменением рыночной цены.Если предлагаемое количество товара остается неизменным для перепродажи по любой цене, то имеет место неэластичное предложение. Когда же небольшое изменение цены вызывает сокращение предложения до нуля, а небольшое увеличение цены обуславливает увеличение предложения то данная ситуация характеризует абсолютно эластичное предложение. Таким образом эластичность предложения изменяется под воздействием технического прогресса, изменения качественного и количественного состава используемых ресурсов, усиления ограниченности ресурсов применяемых при производстве того или иного товара, что ведет к уменьшению значения эластичности предложения. Заключение В наиболее общем виде функция спроса (или предложения) на товар зависит от огромного количества ценовых и неценовых детерминант. Эластичность спроса (или предложения) по отношению к любой из детерминант характеризует чувствительность величины спроса (или предложения) к процентному изменению этой детерминанты, при том что другие детерминанты полагаются постоянными. Математически это означает, что для определения эластичности в точке необходимо нахождение частной производной функции спроса (или предложения) по какой-либо детерминанте. Макроэкономика. Безработица. Безработица и ее показатели. Важным явлением, характеризующим макроэкономическую нестабильность и имеющим циклический характер изменений, выступает безработица. Чтобы определить, кто такие безработные, следует рассмотреть основные категории населения. Население (POP) страны с макроэкономической точки зрения делится на две группы: включаемые в численность рабочей силы (L) и не включаемые в численность рабочей силы (NL). Таким образом, POP = L + NL. К категории не включаемых в численность рабочей силы относятся люди, не занятые в общественном производстве и не стремящиеся получить работу. В эту категорию автоматически попадают, во-первых, дети до 16 лет, во-вторых, люди, отбывающие срок заключения в тюрьмах, в-третьих, люди, находящиеся в психиатрических лечебницах, в-четвертых, инвалиды. Данные категории людей называют «институциональным населением», поскольку они находятся на содержании государственных институтов. Кроме того, к категории не включаемых в численность рабочей силы относят людей, которые в принципе могли бы трудиться, но не делают этого в силу разных причин, т. е. людей, которые не хотят или не могут работать и работу не ищут. Это: 1) студенты дневного отделения (поскольку они должны учиться); 2) вышедшие на пенсию (как по возрасту, так и по состоянию здоровья, поскольку либо уже отработали свое, либо больше не могут работать); 3) домохозяйки (поскольку, хотя и трудятся полный рабочий день, но не в общественном производстве и не получают плату за свой труд); 4) бродяги (поскольку просто не хотят работать); 5) люди, искавшие работу, но отчаявшиеся ее найти и поэтому прекратившие поиск работы. Заметим, что поскольку такие отчаявшиеся работники учитываются в численности не включаемых в рабочую силу, а не в численности безработных, несмотря на то что они хотели бы трудиться, то их наличие в экономике занижает официальный показатель уровня безработицы. К категории включаемых в численность рабочей силы относят людей, которые либо имеют место работы в общественном производстве, либо работы не имеют, но работать хотят и работу активно ищут, т. е. предпринимают специальные усилия по поиску работы. Поэтому общая численность рабочей силы делится на две части: 1) занятые (E) – люди, имеющие работу, причем неважно, занят человек полный рабочий день или неполный, полную рабочую неделю или неполную (в этом случае он считается неполно или частично занятым). При этом человек считается занятым, если он не работает по следующим причинам: а) находится в отпуске; б) болеет; в) бастует; г) не работает из-за стихийных бедствий. В данную категорию, однако, не попадают люди, занятые в «теневой экономике», поскольку они официально нигде не зарегистрированы и не учитываются статистическими службами; 2) безработные (U) – люди, не имеющие работы, но активно ее ищущие или ожидающие начала трудовой деятельности с определенной даты. Поиск работы является главным критерием, отличающим безработных от людей, не включаемых в рабочую силу. Таким образом, общая численность рабочей силы равна сумме количества занятых и безработных: L = E + U. Данный показатель обычно, если это не оговаривается специально, рассчитывается только для гражданского сектора экономики. Военнослужащие, находящиеся на действительной воинской службе, хотя формально и относятся к занятым, как правило, при подсчете показателя уровня безработицы не учитываются в общей численности рабочей силы. Заметим, что не следует путать категорию трудоспособного населения и категорию общей численности рабочей силы. Первая включает в себя также часть людей, не относящихся к общей численности рабочей силы. Показатели изменения количества занятых и безработных, численности рабочей силы и численности не включаемых в рабочую силу являются показателями потоков (рис. 5.1). Между категориями занятых, безработных и не включаемых в рабочую силу постоянно происходят перемещения. Часть занятых теряет место работы, превращаясь в безработных. Некоторая доля безработных находит работу, становясь занятыми. Часть занятых увольняется с работы и покидает общественный сектор экономики (например, выходя на пенсию или становясь домохозяйками), а часть безработных, отчаявшись, прекращает поиски работы, что увеличивает численность не включаемых в рабочую силу. При этом часть людей, не занятых в общественном производстве, начинает активный поиск работы (неработающие женщины; закончившие высшие учебные заведения студенты; одумавшиеся бродяги). В условиях стабильной экономики (в состоянии равновесия) количество людей, теряющих работу, равно числу людей, активно ее ищущих.  рис.5.1. рис.5.1.Основным показателем безработицы является показатель ее уровня. Уровень безработицы (u) представляет собой отношение численности безработных к общей численности рабочей силы (сумме количества занятых и безработных), выраженное в процентах: u = U / L ? 100 %, или u = U / (E + U) ?100 %. Еще один важный показатель статистики труда – показатель доли включаемых в рабочую силу, который представляет собой отношение численности рабочей силы к общей численности взрослого (старше 16 лет) населения, выраженное в процентах и отражающее долю населения, присутствующую на рынке труда: Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Выделяют три основные причины безработицы: а) потеря работы (увольнение); б) добровольный уход с работы; в) первоначальное появление на рынке труда; а также три вида безработицы – фрикционную, структурную и циклическую. 1. Фрикционная безработица (от лат. frictio – трение). Этот тип безработицы связан с поиском работы и ожиданием выхода на работу. Поиск работы требует времени и усилий, поэтому человек, ожидающий или ищущий работу, некоторое время находится в безработном состоянии. Особенностью фрикционной безработицы является то, что работу ищут уже готовые специалисты с определенным уровнем профессиональной подготовки и квалификации. Поэтому основной причиной данного типа безработицы является несовершенство информации (сведений о наличии свободных рабочих мест). Человек, потерявший работу сегодня, обычно не может найти другую работу уже завтра. К фрикционным безработным относятся люди: 1) уволенные с работы по приказу администрации; 2) уволившиеся по собственному желанию; 3) ожидающие восстановления на прежней работе; 4) нашедшие работу, но еще не приступившие к ней; 5) сезонные рабочие (не в сезон); 6) впервые появившиеся на рынке труда с требующимся в экономике уровнем профессиональной подготовки и квалификации. Фрикционная безработица представляет собой явление не только неизбежное, поскольку она связана с естественными тенденциями в движении рабочей силы (люди всегда будут менять место работы, стремясь найти работу, в наибольшей степени соответствующую их предпочтениям и квалификации), но и желательное, так как способствует более рациональному размещению рабочей силы и более высокой производительности (любимая работа всегда более производительная и творческая, чем та, которую человек заставляет себя выполнять). Уровень фрикционной безработицы равен выраженному в процентах отношению количества фрикционных безработных к общей численности рабочей силы: uфрикц = (Uфрикц/ L) ? 100 %. 2. Структурная безработица. Она обусловлена структурными сдвигами в экономике, которые связаны: > во-первых, с изменением структуры спроса на продукцию разных отраслей – спрос на продукцию одних отраслей увеличивается, производство в них расширяется, что ведет к росту спроса на рабочую силу в этих отраслях, в то время как спрос на продукцию других отраслей падает, что ведет к сокращению занятости, увольнению рабочих и росту безработицы; > во-вторых, с изменениями отраслевой структуры экономики, причиной которых является научно-технический прогресс. Так, со временем одни отрасли устаревают и исчезают (например, производство паровозов, карет, керосиновых ламп и черно-белых телевизоров), а другие появляются (например, производство персональных компьютеров, видеомагнитофонов, пейджеров и мобильных телефонов). Меняется набор профессий, требующихся в экономике. Исчезли профессии трубочиста, стеклодува, фонарщика, ямщика, коммивояжера, но появились профессии программиста, имиджмейкера, диск-жокея, дизайнера. Люди, имеющие профессии и уровень квалификации, не соответствующие современным требованиям и современной отраслевой структуре, будучи уволенными, не могут найти себе работу. К структурным безработным относят также людей, впервые появившихся на рынке труда, в том числе выпускников высших и средних специальных учебных заведений, чья профессия уже не требуется в экономике. Таким образом, причина структурной безработицы заключается в несоответствии структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Структурная безработица более продолжительна и дорогостояща, чем фрикционная. С одной стороны, увеличение спроса на продукцию отраслей, где он пока низок, может произойти через неопределенно длительный период времени или даже не произойти вовсе, а с другой стороны, найти работу в новых отраслях, порожденных научно-техническим прогрессом, без специальной переподготовки и переквалификации практически невозможно. Уровень структурной безработицы рассчитывается как отношение количества структурных безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в процентах: uструкт = (Uструкт / L) ? 100 %. Поскольку и фрикционная, и структурная безработица связаны с потерей работы и нахождением людей «между работами» или с первым появлением на рынке труда, то эти типы безработицы относятся к категории «безработицы поиска». Однако, как и фрикционная, структурная безработица представляет собой явление неизбежное и естественное даже в странах с высокоразвитой экономикой, поскольку она связана с естественными процессами в развитии и движении рабочей силы. Структура спроса на продукцию разных отраслей постоянно меняется и также постоянно меняется отраслевая структура экономики в связи с научно-техническим прогрессом, а поэтому в экономике постоянно происходят и всегда будут происходить структурные сдвиги, провоцирующие структурную безработицу. Когда в экономике существует только фрикционная и структурная безработица, это соответствует состоянию полной занятости рабочей силы и означает, что рабочая сила используется наиболее эффективно и рационально. Уровень безработицы при полной занятости рабочей силы носит название «естественного уровня безработицы» (u*). Это означает, что все люди, которые хотят работать и активно ищут работу, рано или поздно ее находят. Реальный объем выпуска продукции, соответствующий естественному уровню безработицы, называют естественным уровнем выпуска, или потенциальным выпуском (Y*). Так как полная занятость рабочей силы означает, что в экономике имеются только фрикционные и структурные безработные, то естественный уровень безработицы может быть рассчитан как сумма уровней фрикционной и структурной безработицы: u* = u фрикц + u структ = [(U фрикц + Uструкт) / L] ? 100 %. Современное название рассчитываемого таким образом показателя – не ускоряющий инфляцию уровень безработицы (NAIRU). Чтобы лучше понять суть явления структурной безработицы, обратимся еще раз к графику экономического роста и экономического цикла (рис. 5.2). Каждая точка на тренде, изображающем экономический рост, соответствует величине потенциального ВВП, или состоянию полной занятости ресурсов (точки В и С), а каждая точка на кривой, отображающей экономический цикл, соответствует величине фактического ВВП (точки А и D). Если фактический ВВП превышает потенциальный (точка А) и фактический уровень безработицы ниже естественного уровня, то это означает ситуацию сверхзанятости. При переходе из точки В в точку А происходит рост уровня цен – ускорение инфляции, поскольку совокупный спрос превышает совокупное предложение. Когда экономика находится на уровне потенциального выпуска (на тренде), что соответствует естественному уровню безработицы (уровню полной занятости), инфляция не ускоряется.  рис.5.2. . Экономический рост и экономический цикл. рис.5.2. . Экономический рост и экономический цикл.Величина естественного уровня безработицы меняется с течением времени. Так, в нашей стране в начале 1960-х гг. она составляла 4 % рабочей силы, а в настоящее время 6–7%. Причиной роста величины естественного уровня безработицы является увеличение продолжительности времени поиска работы, когда люди находятся в безработном состоянии, что обусловлено, во-первых, увеличением размеров выплат пособий по безработице, во-вторых, увеличением продолжительности времени выплаты этих пособий, в-третьих, ростом доли женщин в составе рабочей силы, в-четвертых, увеличением доли молодежи на рынке труда. Первые два фактора обеспечивают возможность поиска работы в течение более длительного периода. Последние два фактора, означающие изменение половозрастной структуры рабочей силы, влияют на увеличение количества людей, впервые появившихся на рынке труда и ищущих работу, а следовательно, на рост численности безработных, усиление конкуренции на рынке труда и удлинение срока поиска работы. Таким образом, естественный уровень безработицы наблюдается при нормальном, устойчивом состоянии экономики. Вокруг этого уровня колеблется фактический уровень безработицы. Он ниже своего естественного уровня в период бума (точка А на рис. 5.2) и выше своего естественного уровня в период спада (точка D). Величина безработицы, равная разнице между фактическим и естественным уровнями безработицы, составляет ее третий, циклический, тип. 3. Циклическая безработица. Данный тип безработицы представляет собой отклонения от естественного уровня безработицы, связанные с краткосрочными колебаниями экономической активности. Циклическая безработица – это безработица, причиной которой выступает рецессия (спад) в экономике, когда фактический ВВП меньше потенциального. Это означает, что в экономике имеет место неполная занятость ресурсов и фактический уровень безработицы выше естественного уровня (точка D на рис. 5.2). В современных условиях существование циклической безработицы связано как с недостаточностью совокупных расходов в экономике (низким совокупным спросом), так и с сокращением совокупного предложения. Фактический уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение общего количества безработных (фрикционных + структурных + циклических) к общей численности рабочей силы, или как сумма уровней безработицы всех типов: uфакт = (U / L) ? 100 % = [(Uфрикц + Uструкт + Uцикл) / L] ? 100 % = uфрикц + uструкт + uцикл. Поскольку сумма уровней фрикционной и структурной безработицы равна естественному уровню безработицы, то фактический уровень безработицы равен сумме естественного уровня безработицы и уровня циклической безработицы: uфакт = u* + uцикл. Уровень циклической безработицы может быть как положительной величиной – при спаде, когда фактический уровень безработицы выше ее естественного уровня и наблюдается неполная занятость ресурсов, так и отрицательной величиной – при буме, когда фактический уровень безработицы ниже ее естественного уровня и имеет место сверхзанятость ресурсов. В любом случае наличие циклической безработицы – серьезная макроэкономическая проблема, проявление макроэкономической нестабильности, свидетельство неполной занятости ресурсов. Последствия безработицы. Выделяют экономические и неэкономические последствия безработицы, которые проявляются как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Неэкономические последствия безработицы – это, во-первых, психологические и социальные и, во-вторых, политические последствия потери работы. На индивидуальном уровне неэкономические последствия безработицы состоят в том, что невозможность найти работу в течение продолжительного периода времени порождает чувство собственной неполноценности, приводит людей к психологическим стрессам, отчаянию, нервным (вплоть до самоубийства) и сердечно-сосудистым заболеваниям, потере друзей, развалу семьи и т. п. Потеря стабильного источника дохода может толкнуть человека на преступление (кражу и даже убийство), асоциальное поведение. На уровне общества это в первую очередь означает рост социальной напряженности вплоть до политических переворотов. Не случайно американский президент Ф. Д. Рузвельт, объясняя причину разработки и проведения им политики «Нового курса» для выхода из Великой депрессии, главной проблемой которой была огромная безработица, писал, что тем самым он хотел «предотвратить революцию отчаяния». Действительно, военные перевороты и революции связаны, как правило, именно с высоким уровнем социальной и экономической нестабильности. Социальными последствиями безработицы являются также рост уровня заболеваемости и смертности в стране и уровня преступности. К издержкам безработицы следует отнести и те потери, которые несет общество в связи с расходами на образование, профессиональную подготовку и обеспечение определенного уровня квалификации людям, которые в результате оказываются не в состоянии их применить, а следовательно, и окупить. Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне заключаются в потере дохода или части дохода в настоящем, а также в потере квалификации (что особенно плохо для людей новейших профессий) и поэтому уменьшении шансов найти высокооплачиваемую, престижную работу, что обусловливает возможное снижение уровня дохода в будущем. На уровне общества в целом эти последствия состоят в недопроизводстве ВНП, отставании фактического ВВП от потенциального. Зависимость между отставанием фактического объема выпуска от потенциального ВВП и уровнем циклической безработицы эмпирически, на основе изучения статистических данных США за ряд десятилетий вывел в начале 1960-х гг. экономический советник президента Дж. Кеннеди, американский экономист Артур Оукен. Наличие циклической безработицы означает, что ресурсы используются не полностью, поэтому фактический ВВП меньше, чем потенциальный. Отставание (разрыв) ВВП (GDPgap) рассчитывается как процентное отношение разницы между фактическим ВВП (Y) и потенциальным ВВП (Y*) к величине потенциального ВВП и носит название «коэффициент Оукена», или коэффициент чувствительности отставания ВВП к изменению уровня циклической безработицы. Для экономики США в те годы, по расчетам Оукена, он составлял 2,5. В других странах и в другие периоды времени он может быть численно иным. Знак «минус» в выражении, стоящем в правой части уравнения, отражает обратную зависимость между фактическим ВВП и уровнем циклической безработицы: чем выше уровень безработицы, тем меньше величина фактического ВВП по сравнению с потенциальным. Отставание фактического ВВП любого года можно подсчитать не только по отношению к потенциальному ВВП, но и по отношению к фактическому ВВП предыдущего года. Государственная политика борьбы с безработицей. Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, государство предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, обусловленных разными причинами, используются разные меры. Общими для всех типов безработицы мерами являются выплата пособий по безработице, создание служб занятости (бюро по трудоустройству). Специфическими мерами для борьбы с фрикционной безработицей выступают: а) совершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и в других городах и регионах); б) создание специальных служб для этих целей. Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры, как создание государственных служб и учреждений по переподготовке и переквалификации, помощь частным службам подобного рода. Основными средствами борьбы с циклической безработицей являются: проведение антициклической (стабилизационной) политики, направленной на сглаживание циклических колебаний экономики; недопущение глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы; создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики. |