Модель формирования психологической готовности студенческой молодежи к волонтерству

Скачать 48.21 Kb. Скачать 48.21 Kb.

|

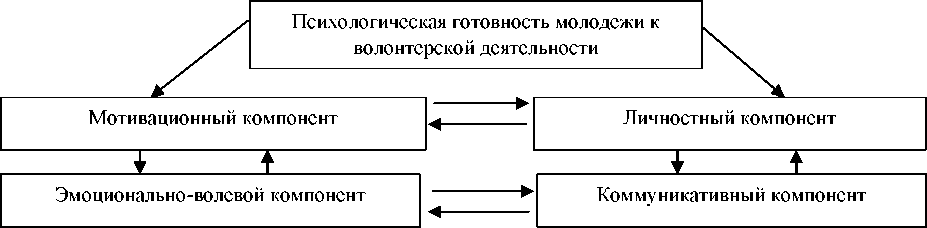

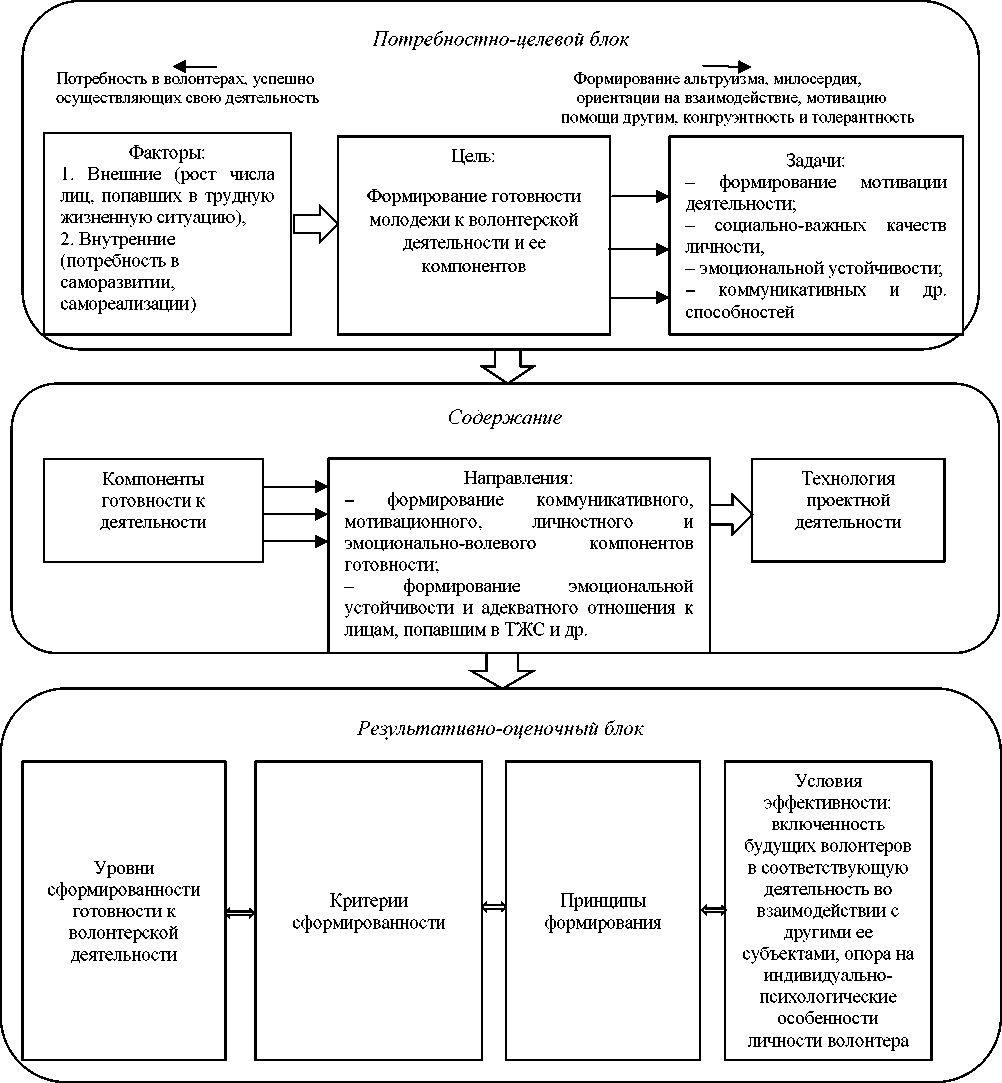

Казанский педагогический журнал №4, 2019 УДК 159 МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ВОЛОНТЕРСТВУ А.З. Минахметова, Р.Ф. Гатауллина, Э.Б. Адигамова Аннотация. Необходимость организации работы, направленной на формирование психологической готовности к волонтерской деятельности, определяется дегуманизацией общества и отсутствием ценностей и позитивной активности именно в молодежной среде. Цель статьи - выявить уровень психологической готовности у студенческой молодежи к волонтерству, выработать и внедрить в практику работы образовательной организации модель, направленную на ее формирование посредством включения обучающейся молодежи в проектную деятельность. В исследовании доказано, что большинство опрошенных респондентов психологически не готовы к волонтерской деятельности. Полученные результаты позволили разработать модель формирования психологической готовности студенческой молодежи к волонтерской деятельности, которая состояла из потребностно-целевого, структурно-содержательного (реализация социальных, культурных, гражданско-правовых, экологических и спортивных волонтерских проектов) и результативно-оценочного блоков. Статья предназначена психологам, социальным педагогам, сотрудникам учреждений профилактики, педагогам образовательных организаций. Ключевые слова: готовность, психологическая готовность, волонтерство, проект, проектная деятельность, студенты, молодежь, модель формирования психологической готовности. MODEL OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS TO VOLUNTEERING А. Minakhmetova, R. Gataullina, E. Adigamova Abstract. The need to organize work aimed at the formation of psychological readiness for volunteer activity is determined by the dehumanization of society and the lack of values and positive activity among young people. The purpose of the article is to identify the level of psychological readiness of students to volunteer, to develop and implement in the practice of the educational organization a model aimed at its formation through the inclusion of students in project activities. The study proved that the majority of respondents are not psychologically ready for volunteering. The obtained results allowed to develop a model of formation of psychological readiness of students to volunteer activities, which consisted of need-oriented, structural and content (implementation of social, cultural, civil, environmental and sports volunteer projects) and performance-evaluation blocks. The article is intended for psychologists, social pedagogues, employees of prevention institutions, teachers of educational organizations. Keywords: readiness, psychological readiness, volunteering, project, project activity, students, youth, model of formation of psychological readiness. Студенческая молодежь - это, пожалуй, одна из важнейших социально-демографических групп, поэтому именно на нее возлагаются большие надежды: от молодых зависит будущее страны. Однако с появлением интернета молодежь всё меньше проявляет свою активную позицию за пределами интернет сегмента. Так, молодые люди меньше общаются в реальных группах, становятся заложниками социальных сетей и прочих сервисов цифровой дистрибуции, что способствует формированию неуверенности в себе, иждивенчества и инфантильности, равнодушного отношения к окружающим. Активная социальная позиция рождается у студенческой молодежи не сама по себе, а с помощью окружающих взрослых, педагогов, их одобрения и участия в социальной жизни. И только после определения и формирования готовности к волонтерству активная социальная позиция обучающегося становится их образом жизни, который ведет за собой и стимулирует уже других участвовать в социальной жизни. В процессе волонтёрской деятельности студенты пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный уровень, развивают социальный интеллект, творческие способности и др. Многообразие современных научных исследований подтверждают актуальность и значимость применения педагогических возможностей волонтёрской деятельности. Так, например, в исследованиях Сикорской Л.Е. показано, что данный вид деятельности способствует формированию положительной мотивации у молодёжи к участию в социальной деятельности, ценностных ориентаций и гуманистической направленности личности, развитию социальной активности и становлению личности современного молодого человека и др. [5]. В волонтерских движениях принимает участие молодежь не равнодушная к проблемам других людей, своей деятельностью молодые волонтеры решают достаточно острые, социально значимые проблемы, что, несомненно, способствует интенсивному общественному развитию. Волонтер - граждан, осуществляющий благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя или благотворительной организации. Анализ литературы позволил сформулировать определение «психологическая готовность к волонтерской деятельности». Так, большинство авторов, занимающихся данной проблематикой, под понятием «психологическая готовность» понимают сложное психическое новообразование личности, структура которого состоит из взаимосвязанных компонентов. Психологическая готовность является достаточно сложным психическим новообразованием личности, поскольку она обеспечивает согласованность и единство ее уровней и форм субъективного опыта для успешного выполнения данной деятельности [8]. Анализ литературы позволяет в структуре данного феномена выделить следующие компоненты: коммуникативный компонент, который включает в себя умение общаться и взаимодействовать в конфликтной ситуации и др.; мотивационный компонент, связанный со способностью осознавать собственные мотивы деятельности, ведущие мотивы, наличие сформированной мотивации к волонтерской деятельности и др.; личностный компонент, представленный характерологическими свойствами личности; эмоционально-волевой, который включает в себя уровень развития эмпатии, эмоциональный контроль, умение работать с разными эмоциональными состояниями и прочее.  Рисунок 1. - Структура готовности к волонтерской Деятельности Проблема психологической готовности является достаточно проработанной в научной литературе. Так, с точки зрения личностного подхода Зимняя И.А. рассматривала готовность как целостное проявление всех сторон личности, дающее возможность эффективно выполнять свои функции, а не только как проявление индивидуально-личностных качеств, обусловленное характером будущей деятельности [3]. С точки зрения функционального подхода Д.Н. Узнадзе и А.Ц. Пуни, как его яркие представители, понимали готовность как временную работоспособность, предстартовую активизацию психических функций, умение мобилизовать необходимые физические и психические ресурсы для реализации деятельности [4;7]. Разработка и внедрение модели формирования готовности к волонтерской деятельности будет решать задачи повышения продуктивность волонтерского движения в условиях образовательной организации, способствовать формированию личности обучающихся и гуманизации общества в целом. На констатирующем этапе исследования нами была проведена диагностика студентов с целью определения исходного уровня психологической готовности к волонтерству, что на последующих этапах экспериментальной работы позволит оптимизировать целенаправленную подготовку обучающихся к данной деятельности посредством включения в различные социальные проекты. Включение обучающихся волонтерскую, добровольческую деятельность, то есть деятельность, основанную на эмоциональноличностном отношении к нуждающимся в поддержке, позволит студенческой молодежи не только максимально реализовать себя в различных сферах и областях, но и овладеть широким спектром важнейших компетенций, а также сформировать навыки их адекватного, продуктивного и эффективного их применения. И лучше всего этому способствует проектная деятельность. В научной литературе достаточно широко представлены подходы к пониманию категории «проектная деятельность». Проектная деятельность - средство организации сотрудничества и саморазвития субъектов образования. Проектная деятельность выступает средством обеспечения сотрудничества, сотворчества обучающихся и взрослых, а также средством реализации личностно ориентированного подхода к образованию, а при определенных условиях, как показывает анализ литературы, существует зависимость между участием человека в проектировочной деятельности и саморазвитием ее участников (их самоопределением, самореализацией, формированием готовности т.д.). Проектирование, по мнению О.С. Газмана, - комплексная деятельность, обладающая, признаками автодидактизма, поскольку участники проектирования как бы автоматически осваивают новые понятия, новые представления о различных сферах жизни, о социальных ценностях и др. [1]. Проектирование также выступает как принципиально иная субъектная, а не объектная (исполнительская) форма участия человека в социальном самоуправлении. И вместе с тем, проектирование является, с одном стороны, специфическим индивидуальнотворческим процессом, требующим от каждого оригинальных новых решений, а с другой - это процесс коллективного творчества. За счет обретения навыков работы в режиме группового творчества, интенсивно развиваются проектировочные способности, предполагающие, прежде всего, способность к рефлексии, выбору адекватных решений, мотивов деятельности. Преобразования, происходящие в самых различных областях общественной жизни, требуют изменения социальных стереотипов, переоценки значимости многих как условий воспитания и социализации обучающихся, так и ценностей взаимодействия [9]. В ходе исследования психологической готовности к волонтерской деятельности были опрошены студенты первого года обучения вузов г. Казани и г. Набережные Челны, всего 153 человека. В ходе исследования были применены следующие методы: эксперимент, анкетирование, опрос, и специальные психодиагностические методики: Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛОАМ), разработанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным, Опросник АСП-2 Мельникова Н.Н, и диагностика мотиваторов социальнопсихологической активности личности Д. Макклелланда. Изучение уровня социальной активности студентов показало, что многие студенты характеризуются недостаточной сформированностью произвольной регуляции поведения, невысокой эмоциональной устойчивостью, у них могут отмечаться признаки агрессии и конфликтности. Обобщая полученные в ходе проведенного исследования результаты отметим, что 60% обучающихся экспериментальной группы и 62% обучающихся контрольной группы показали низкий уровень психологической готовности к волонтерской деятельности. Так, у них недостаточно развиты коммуникативные способности, были выявлены такие характерологические свойства личности как тревожность, конфликтность, неуверенность, агрессивность, низкий уровень эмпатии, низкий эмоциональный и волевой контроль, не понимание собственных мотивов деятельности и др. Таким образом, у студентов отмечается низкий и средний уровень психологической готовности к волонтерской деятельности. Для повышения уровня психологической готовности к волонтерской деятельности нами была разработана модель, направленная на ее формирование посредством включения учащейся молодежи в проектную деятельность. В рамках реализации данной модели осуществлялось развитие и повышение следующих качеств личности студентов: личностно-активный потенциал, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность и др.   состояла из структурно- формирования молодежи к Под формированием психологической готовности молодежи к волонтерской деятельности нами понимался процесс постепенного перехода от низкого к высокому уровню соответствующей готовности, в результате чего достигался конечный его результат - формирование личности, обладающей характеристиками волонтера [8]. По своей структуре модель психологической готовности волонтерской деятельности потребностно-целевого, содержательного и результативно-оценочного блоков и мероприятий, проводимых в рамках реализации каждого из них. Реализация модели предполагала организацию проектной деятельности обучающихся в направлениях: Социальное волонтерство, Добровольцы, выбравшие для себя данное направление деятельности, реализовывали проекты, направленные на оказание помощи и поддержки пожилым людям, ветеранам войн и локальных конфликтов, сиротам в домах ребенка и детских домах. В рамках реализации проектов были проведены праздникам, тематические уроки, интересные мастер-классы, викторины и другие мероприятия с данными категориями населения.   Рисунок 2. - МоДель формирования психологической готовности молоДежи к волонтерской Деятельности Культурное волонтерство. В рамках данного направления осуществлялась реализация проектов добровольцев, направленных на духовную, культурную жизнь посредством оказания помощи в организации масштабных культурно-развлекательных мероприятий; работы с музеями и галереями; организации школы волонтеров чтения и др. Гражданско-правовое волонтерство. Реализация данных проектов включала в себя: помощь в организации масштабных гражданско- правовых мероприятий; просветительскую работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций, вредных привычек; организация правовых приемных в образовательных организациях [6]. Экологическое волонтерство. В рамках данного направления волонтеры реализовывали проекты, направленные на охрану природы, они принимали активное участие в акциях по посадке деревьев, проводили встречи со школьниками на экологические темы, реализовывали проекты по раздельной утилизации мусора; уборке парков; помогали бездомным животным и др. Спортивное волонтерство. Спортивные волонтёры - это волонтёры, помогающие в проведении спортивных соревнований: судейство соревнований, проведение спортивных праздников, освещение спортивных событий, реализация проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и взрослых. Контрольный этап исследования показал, что уровень социальной активности студентов повысился и проявился в улучшении навыков межличностного взаимодействия, произвольной регуляции поведения, формировании адекватной самооценки, эмоциональной устойчивости. С целью определения эффективности модели формирования психологической готовности молодежи к волонтерской деятельности нами была проведена ее повторная диагностика. Так, контрольный этап исследования показал, что количество студентов с высоким уровнем готовности в экспериментальной группе увеличилось на 13%, в контрольной группе - на 3%. Возросло на 9% количество студентов со средним уровнем психологической готовности к волонтерству в экспериментальной группе, в контрольной группе показатели не изменились. Количество опрошенных студентов с низким уровнем психологической готовности к волонтерской деятельности в экспериментальной группе снизилось на 23%, в контрольной группе - на 3%.  Полученные результаты свидетельствуют об эффективности модели психологической готовности волонтерской деятельности. Обобщая результаты  формирования молодежи к проведенного целесообразным выводы. Так, исследования, считаем сформулировать основные современная молодежь, вовлеченная в волонтерское движение, характеризуется разной степенью психологической готовности к соответствующей деятельности, что детерминировано особенностями развития их жизненных ценностей и мотивационно- потребностной сферы личности. Проведенное исследование показало необходимость внедрения в практику работы образовательной организации модели формирования психологической готовности молодежи к волонтерской деятельности, которая включает в себя систему целенаправленной работы с обучающимися, общей целью которого стало формирование личностного, коммуникативного, эмоционально-волевого и мотивационного компонентов с целью гуманизации общества и развития личности самого обучающегося. Литература Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы / О.С. Газман. - М., 2002. - 296 с. Забродин Ю.М., Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые связи в структуре направленности человека / Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С. 100-108. Зимняя А.Н. Педагогическая психология / А.Н. Зимняя. - М., 2000. - 384 с. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А.Ц. Пуни. - М., 1969. - 82 с. Сикорская Л.Е. Педагогический потенциал добровольческой деятельности студенческой молодежи: концептуальные основы / Л.Е. Сикорская; под ред. В.А. Ситарова. - М., 2010. - 120 с. Терещенко А.Г., Бубнова И.С. Изучение проблемы гражданской ответственности студентов вузов как фактора становления личности будущего специалиста / А.Г. Терещенко, И.С. Бубнова // Казанский педагогический журнал. - 2017. - № 5(124). - С. 120-125. Узнадзе Д.Н. Общая психология / Д.Н. Узнадзе. - М.: Смысл, 2004. - 317 с. Шагурова A.A. Социально-психологические аспекты молодежного волонтерского движения: готовность к работе и способы привлечения / А.А. Шагурова // Социальная политика и социология. - 2011. - № 7(73). - С. 391-395. Шадриков В.Д. Введение в психологическую теорию профессионального обучения / В.Д. Шадриков. - Ярославль: ЯГУ, 1981. - 72 с. Сведения об авторах: Минахметова Альбина Зульфатовна (г. Казань, Россия), кандидат психологических наук, доцент Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета, e-mail: minah_alb@mail.ru Гатауллина РезеДа Фарвазовна (г. Казань, Россия), кандидат педагогических наук, доцент Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Нижнекамский филиал, email: gataullinarf@mail.ru АДигамова Эльмира Борисовна (г. Казань, Россия), старший преподаватель Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева-КАИ, кафедра теоретической и прикладной механики и математики, e-mail: elle05@list.ru А. Minakhmetova (Kazan, Russia), Candidate of Psychology Sciences, Assistant Professor, Yelabuga Institute of Kazan (Volga Region) Federal University, e-mail: minah_alb@mail.ru R. Gataullina (Kazan, Russia), Сandidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor Kazan innovative University. V.G. Timirjasewa (IEML), Nizhnekamsk branch of Kazan (Kazan), e-mail: gataullinarf@mail.ru E. Adigamova (Kazan, Russia), Senior Teacher, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI, department of theoretical and applied mechanics and mathematics, e-mail: elle05@list.ru   |