СР. Мосты и путепроводы как пространственные и средовые объекты

Скачать 232.88 Kb. Скачать 232.88 Kb.

|

|

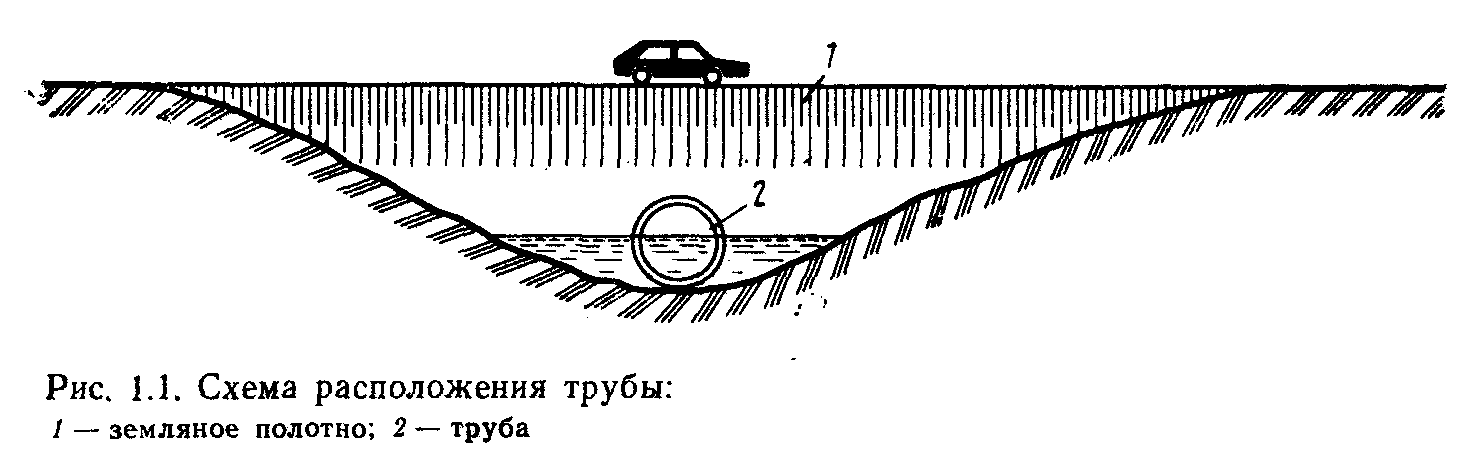

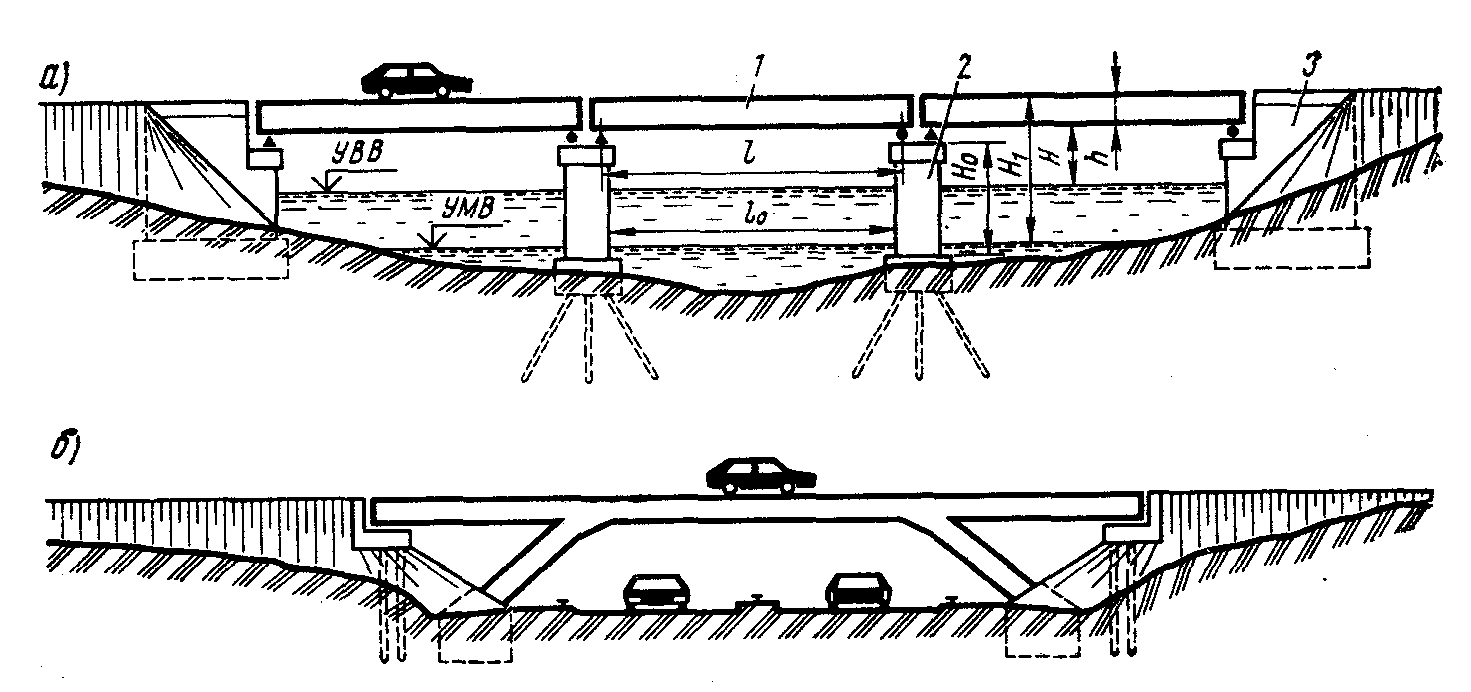

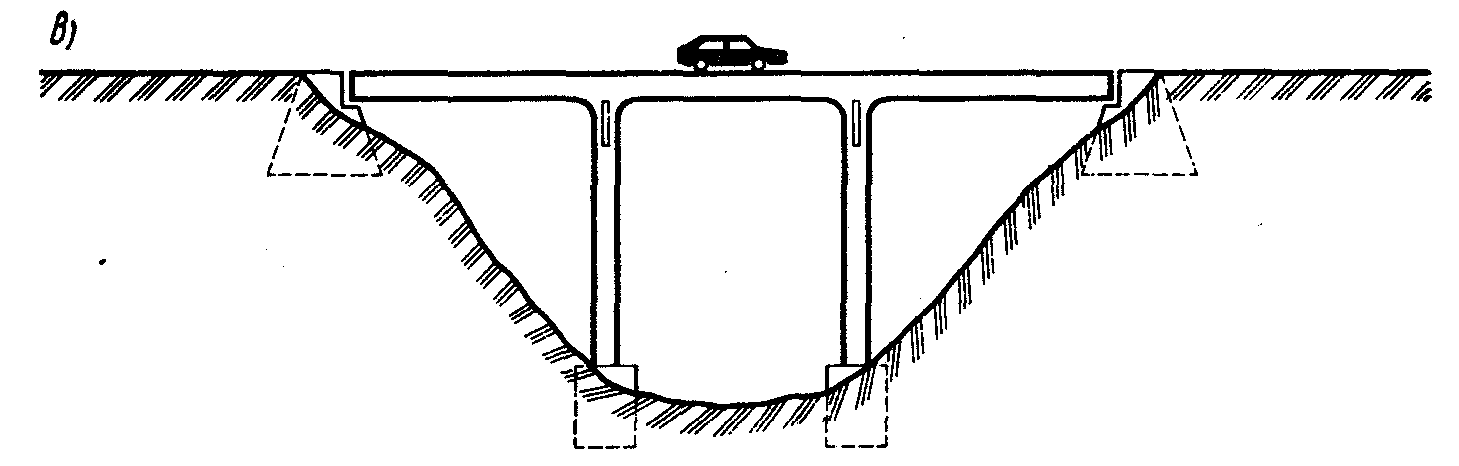

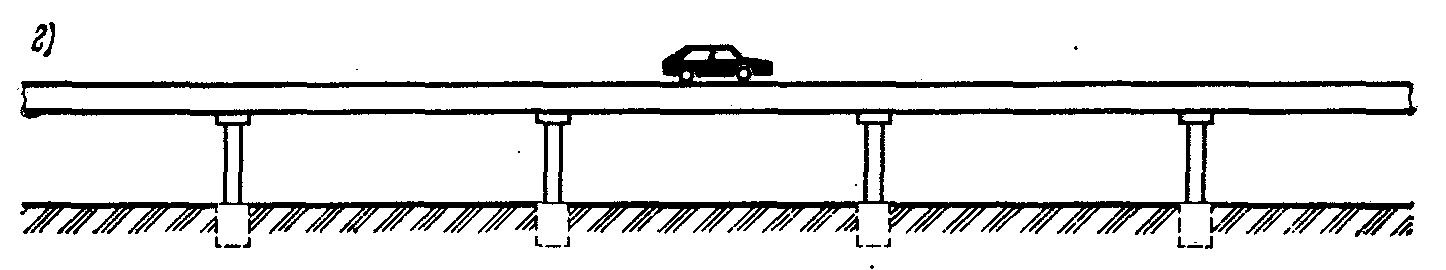

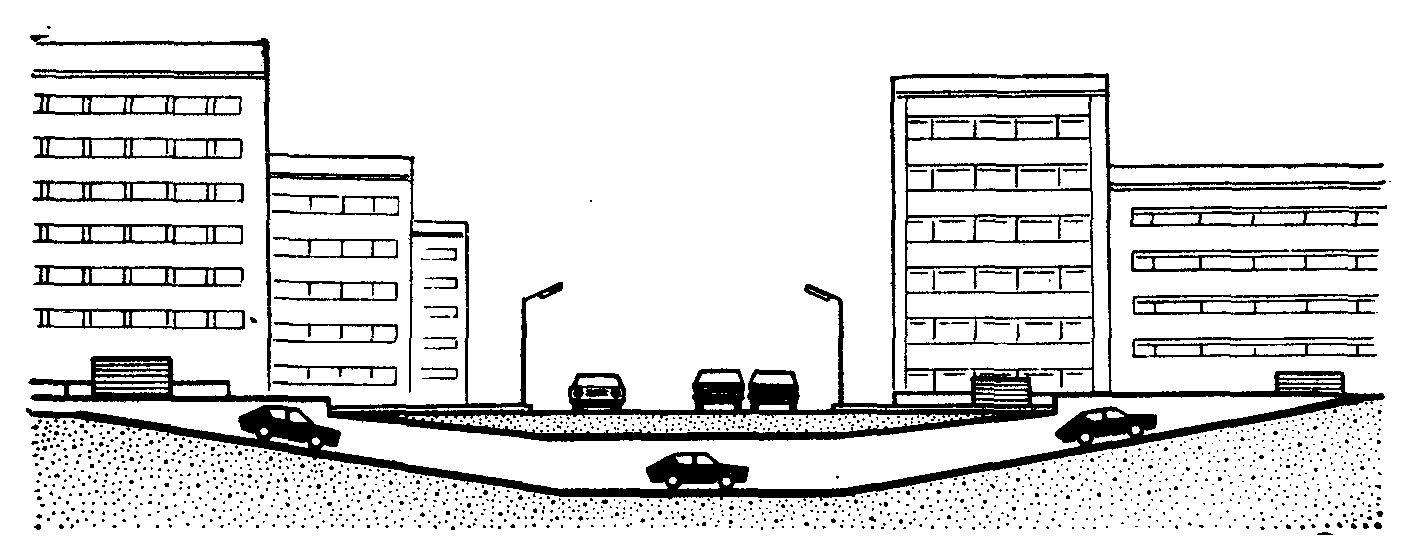

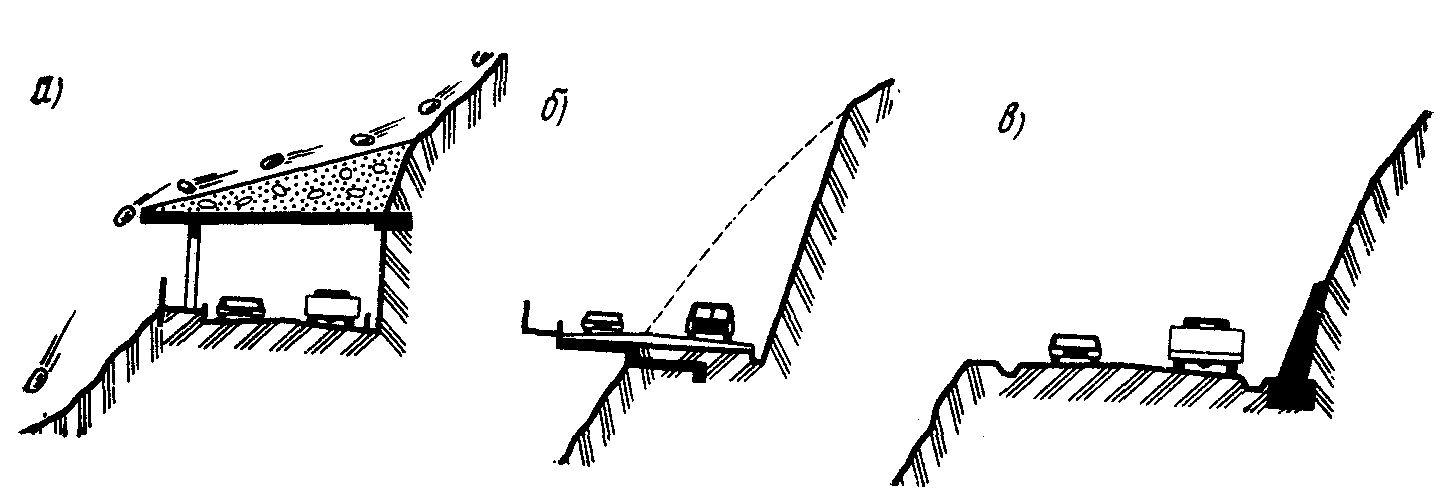

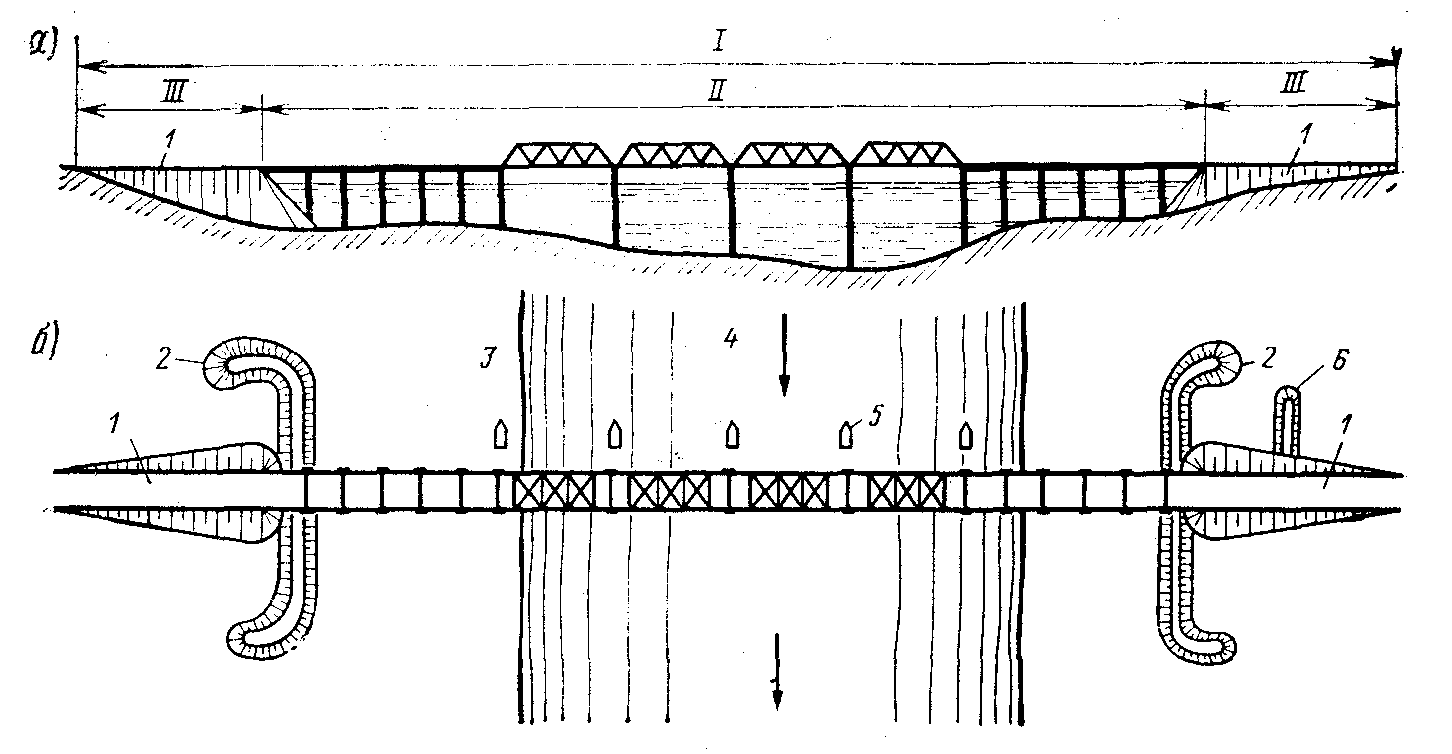

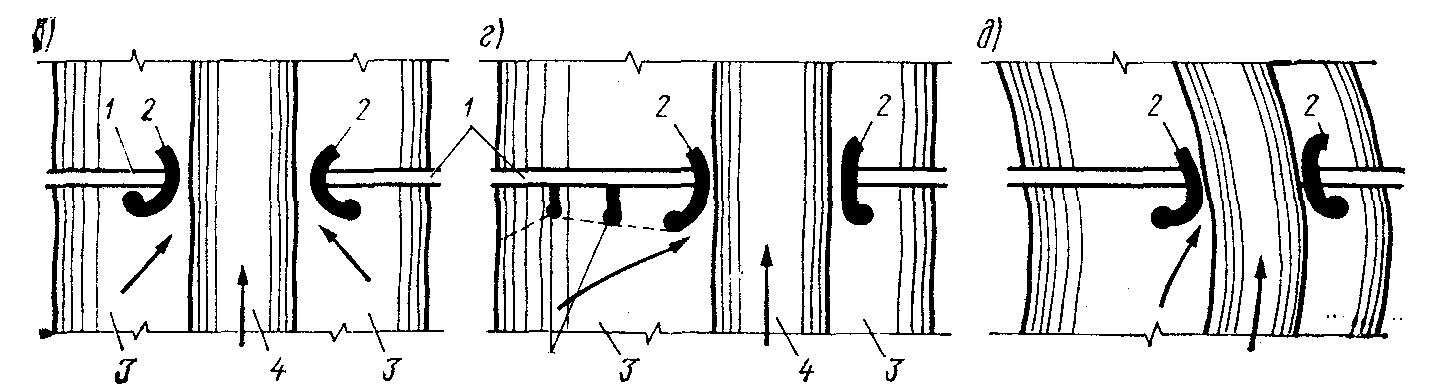

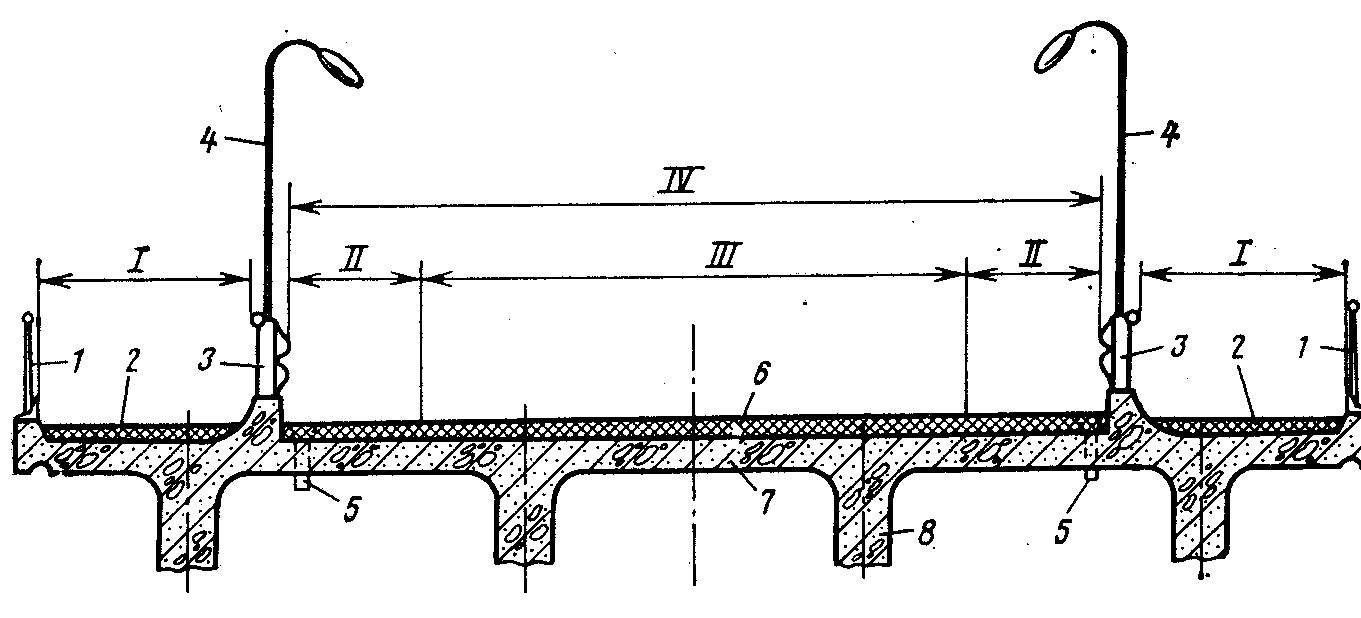

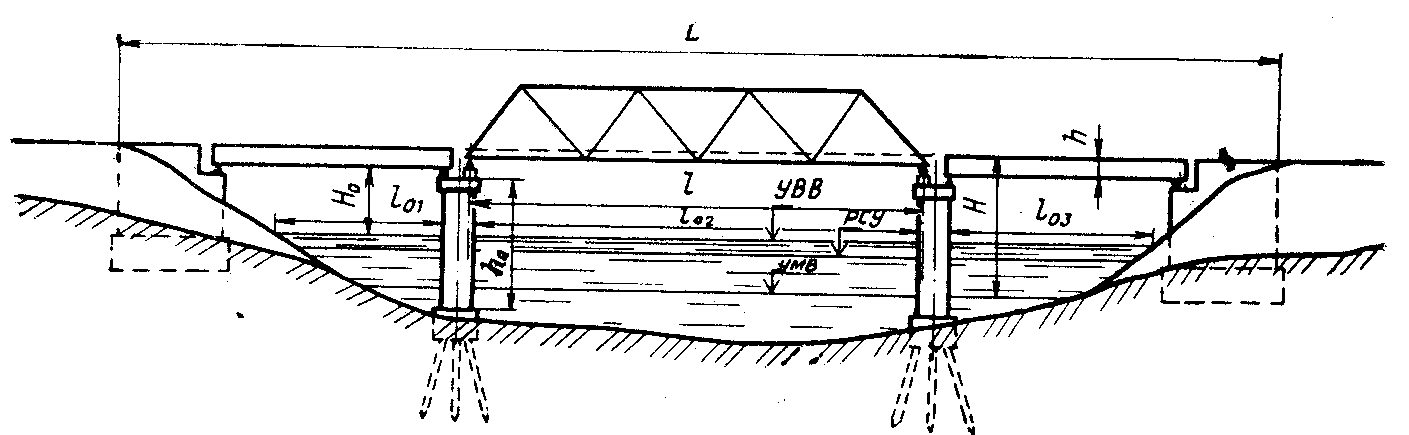

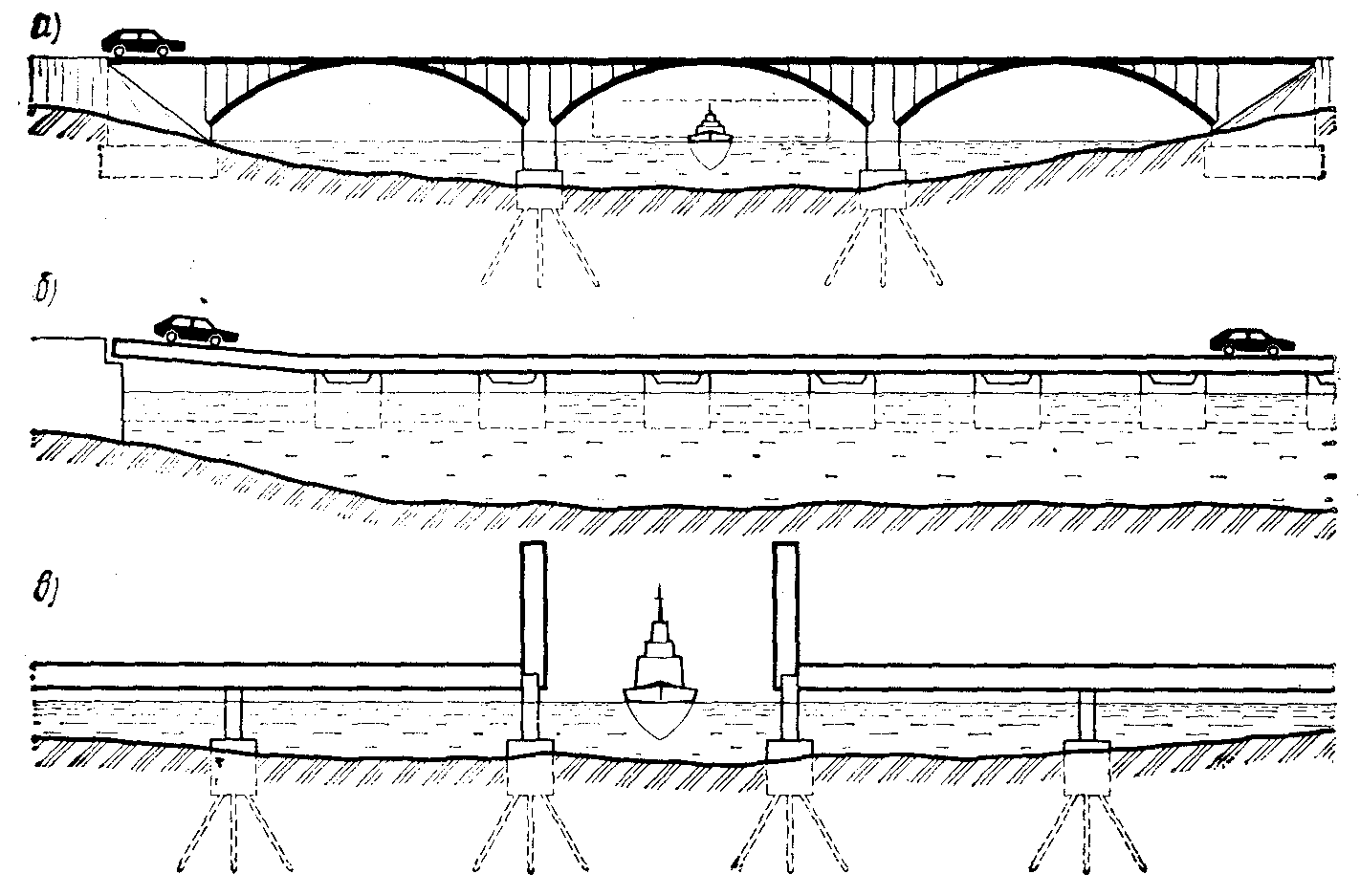

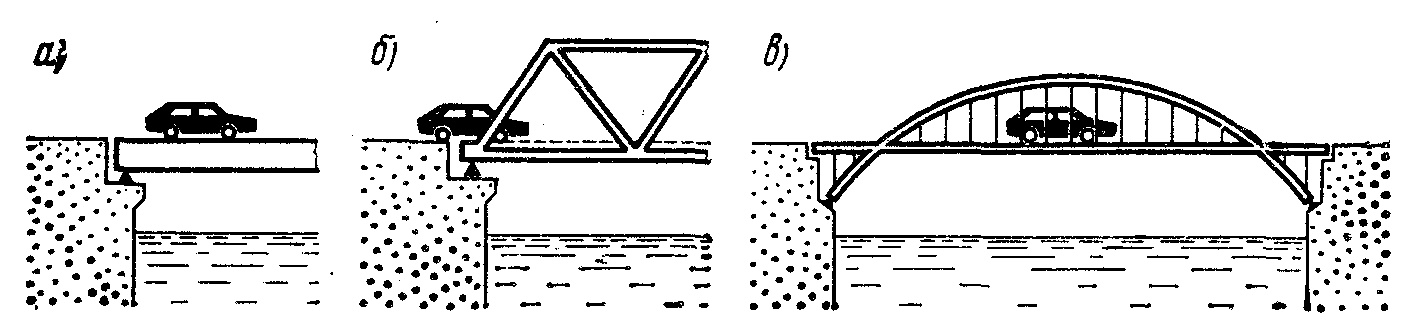

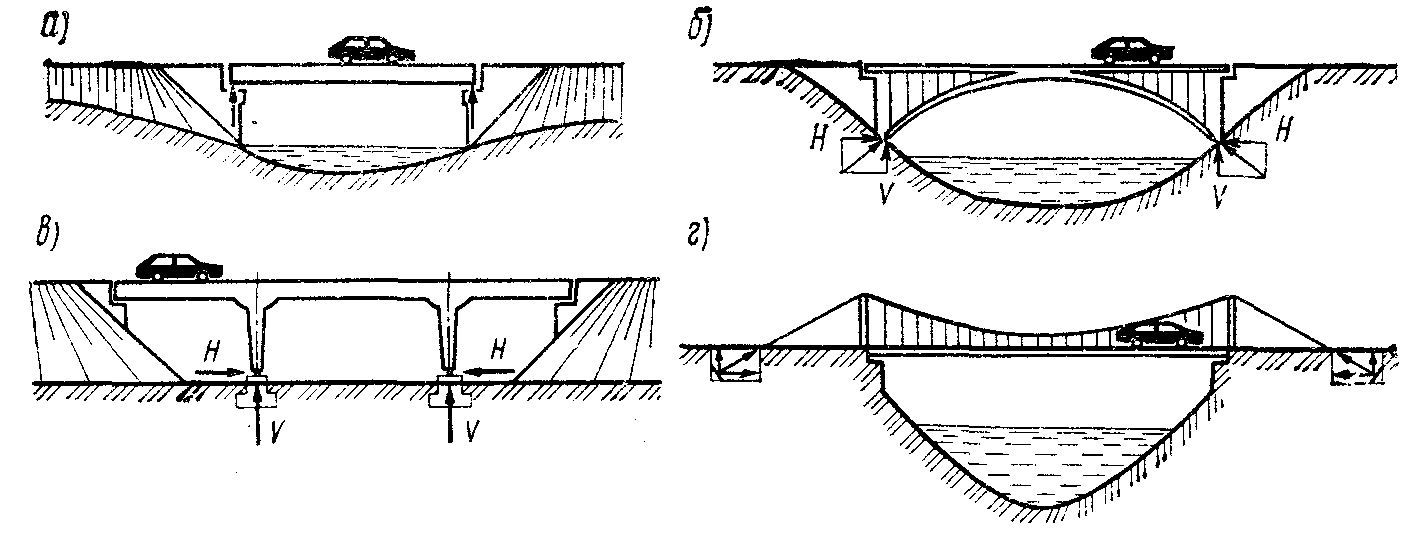

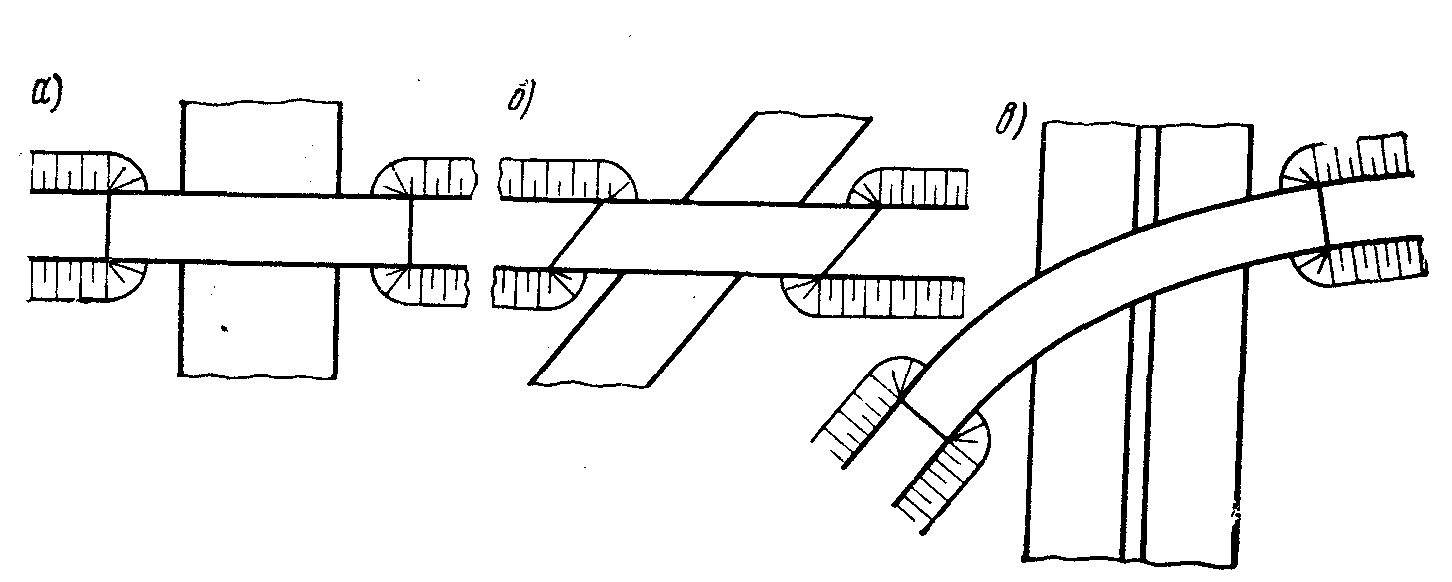

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА Предмет Архитектура Автомобильных Дорог Тема: Мосты и путепроводы как пространственные и средовые объекты Выполнили:__________. Ташкент – 2022 Тема: Мосты и путепроводы как пространственные и средовые объекты. План: Введение Понятие мостового перехода, его элементы. Схема мостового перехода. Основные конструктивные элементы моста Классификация мостов по назначению, статической схеме, Требования к искусственным сооружениям и направления развития мостостроения. Литература Введение. Проектирование, строительство и эксплуатация искусственных сооружений — сложный и взаимосвязанный процесс, руководство которым должно производиться высококвалифицированными инженерами по специальности «Мосты и транспортные тоннели». Необходимую подготовку в этой области должны иметь и инженеры дорожники, так как многим в практической работе приходится решать вопросы строительства и эксплуатации мостов. Проектирование искусственных сооружений в современных условиях развивается за счет разработки новых эффективных конструктивных форм, совершенствования методов расчета, применения новых материалов, использования ЭВМ для расчетов, конструирования элементов мостов и выдачи их рабочих чертежей. Строительство искусственных сооружений совершенствуется за счет применения комплексной механизации, организации поточного производства элементов сооружений и их ритмичного монтажа. В последние годы наряду со сборным железобетоном получает новое развитие монолитный железобетон для средних и больших пролетов мостов, что обеспечивает их большую надежность. Для инженера-дорожника особое значение приобретают вопросы содержания мостов. Значительный рост подвижных нагрузок и их интенсивности, низкое качество строительства мостов, неудовлетворительные содержание и ремонт привели в последние годы к сокращению срока службы автодорожных мостов до тридцати лет и менее. Это связано с большим объемом работ по приведению мостов в удовлетворительное состояние, в выполнении которого принимают участие инженеры-дорожники. Значительная часть мостов на автомобильных дорогах страны была построена в 50—60-е годы. Поэтому в настоящее время более 50% мостов не удовлетворяют современным нормативам по грузоподъемности и габаритам, требуют усиления или уширения. Это связано с решением ряда экономических и организационных задач: разработкой технико-экономических нормативов уширения мостов, определением принципов, сроков и порядка планирования этих работ, созданием материальных и организационно-технических предпосылок для массового их производства, внедрения поточных методов организации этих работ. Работы по ремонту, усилению и уширению мостов должны быть механизированы, выполняться с применением новых материалов и методов, обеспечивающих высокое качество работ при минимальном ограничении движения по автомобильной дороге и обеспечении его безопасности. Важной задачей эксплуатации мостов является определение возможности пропуска по ним транспортных средств с учетом фактического состояния мостов. Ее решение основано на обследованиях и испытаниях мостов, оценке их грузоподъемности и надежности. Возникает трудная проблема диагностики мостов на основе использования современной теории надежности технических систем, современных средств измерения и анализа данных измерений с помощью ЭВМ. Основные понятия об искусственных сооружениях на автомобильных дорогах Виды искусственных сооружений на автомобильных дорогах Автомобильные дороги образуют сложную дорожную сеть страны. Проходя по местности, они пересекаются между собой, с железными дорогами и пересекают различные препятствия: ручьи, реки, овраги, долины, горные хребты, ущелья, озера, морские заливы и проливы. Для обеспечения беспрепятственного движения на дорогах строят различные сооружения: трубы, мостовые сооружения, тоннели, галереи, балконы, подпорные стенки. Трубы укладывают в тело земляного полотна дороги (рис. 1.1). Они служат для пропуска под дорогой небольших ручьев, транспортных средств, пешеходов и скота. Их устраивают обычно из сборных элементов круглого или прямоугольного сечения. В местах расположения трубы не прерывают земляное полотно.  Мостовые сооружения (рис. 1.2) строят для пропуска дороги над реками, ущельями, оврагами, лощинами, другими дорогами. Они прерывают земляное полотно дороги своими конструкциями (рис. 1.2,а), включающими пролетные строения и опоры. Пролетное строение перекрывает пространство между опорами, поддерживает все перемещающиеся по сооружению нагрузки и передает их и свой собственный вес на опоры. Опоры воспринимают усилия от пролетного строения и передают их через фундаменты на грунты основания. Разновидностями мостовых сооружений являются собственно мосты (см. рис. 1.2, а), путепроводы (рис. 1.2,6), виадуки (рис. 1.2,в) и эстакады (рис. 1.2,г). Собственно мостом называют сооружение для пропуска дороги над водным препятствием. Путепровод — мостовое сооружение для пропуска одной транспортной магистрали над другой в разных уровнях. Путепроводы строят в городах и вне городов, для автомобилей и пешеходов. Виадук — мостовое сооружение для пропуска дороги над глубоким оврагом, ущельем или суходолом с высоким расположением уровня проезда над низом препятствия. Характерной особенностью виадуков являются опоры большой высоты (от нескольких десятков до сотен метров). Эстакадами называют мостовые сооружения для пропуска дороги на некоторой высоте над поверхностью земли (см. рис. 1.2,г), чтобы пространство под ними могло быть использовано для различных целей. Эстакады возводят также вместо насыпи для пропуска дороги над долинами рек, над болотистыми участками местности, на подходах к путепроводам. Их применяют и для пропуска скоростных автомагистралей над городской застройкой, при уширении набережных и организации движения в городских условиях вдоль рек.    Рис. 1.2. Мостовые сооружения: 1— пролетное строение; 2 — промежуточная опора; 3 — устой  Рис. 1.3. Тоннель Тоннели (рис. 1.3) применяют для пропуска дороги сквозь толщу горного массива или под крупными реками, озерами, морскими заливами или проливами. В городах их применяют для пропуска под землей автомобилей и пешеходов. На горных дорогах, кроме виадуков и тоннелей, применяют галереи (рис. 1.4,а), балконы (рис. 1.4,6) и подпорные стенки (рис. 1.4, в). Галереи используют для защиты дороги от снежных лавин и камнепадов, балконы — для обеспечения необходимой ширины дороги на крутых склонах и сокращения объемов работ по разработке грунтов, подпорные стенки — для удержания находящегося за ними грунта от обрушения.  Рис. 1.4. Сооружения на горных дорогах Искусственные сооружения являются ответственными и дорогостоящими элементами дороги. Расходы на их возведение составляют около 10% стоимости постройки дороги, возводимой в равнинной местности. В пересеченной и горной местности, а также при пересечении рек расходы на искусственные сооружения возрастают и составляют до 30% и более от общей стоимости дороги. Понятие мостового перехода, его элементы. Схема мостового перехода. Основные конструктивные элементы моста. Комплекс сооружений, возводимых при пересечении дорогой реки, называют мостовым переходом (рис. 1.5). В его состав входят мост, подходы к нему, ледорезы, регуляционные сооружения и берегоукрепительные устройства. Мост своими конструкциями перекрывает русловую часть реки или русло и часть поймы реки (рис. 1.5,а, б). Подходы к мосту обеспечивают сопряжение дороги с мостом. Их устраивают в виде земляных насыпей или эстакад. Ледорезы — сооружения для защиты промежуточных опор моста от непосредственного воздействия ледохода, которое является наиболее опасным для деревянных опор. В этом случае ледорезы возводят перед каждой опорой (рис. 1.5,6) с верховой стороны на той части реки, где возможен ледоход. В мостах с массивными опорами (каменными, бетонными, железобетонными) ледорезы совмещают с опорами. Регуляционные сооружения и берегоукрепительные устройства применяют для предохранения грунта у опор моста и берегов от значительного размыва. Их устраивают в виде струенаправляющих дамб и траверс. Струенаправляющие дамбы сооружают у береговых опор, придавая им в плане очертание, способствующее плавному протеканию в отверстие моста водного потока с пойм русла (рис. 1.5,б—д). С верховой стороны мостового перехода иногда устраивают траверсы в виде коротких дамб, выступающих в реку перпендикулярно или под углом к берегу или насыпи подхода (см. рис. 1.5,г). Траверсы препятствуют течению воды вдоль берега или насыпи, предохраняют их от размыва и способствуют направлению водного потока в отверстие моста. Мосты состоят из пролетных строений и опор. В пролетных строениях мостов выделяют следующие основные части: проезжую часть, несущую часть, систему связей и опорные части. Под проезжей частью пролетного строения (в первоначальном и основном смысле этого понятия) понимают совокупность конструктивных элементов, воспринимающих действие подвижных нагрузок (от транспортных средств и пешеходов) и передающих их на несущую часть. В состав проезжей части входит мостовое полотно и несущие элементы (рис. 1.6). Мостовое полотно расположено над несущими элементами проезжей части и предназначено для обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов, а также для отвода воды. Несущие элементы проезжей части воспринимают нагрузку от транспортных средств с ездового полотна, от пешеходов с тротуаров и передают их на основные несущие конструкции пролетного строения. Применяют три главных вида несущих элементов проезжей части: балочная клетка — совокупность поперечных и продольных балок; плоская или ребристая плита; ортотропная плита — сварная стальная конструкция, состоящая из листа, подкрепленного ребрами.   Рис. 1.5. Схема мостового перехода: I — мостовой переход; II — мост; III — насыпь подхода; 1 — насыпь подхода; 2 — струенаправляющая дамба; 3 — пойма; 4 — русло; 5 — ледорез; 6 — траверса Понятие проезжей части пролетного строения в настоящее время стало использоваться и в несколько ином, более узком смысле: это полоса на мостовом полотне для непосредственного движения транспортных средств. Ширина этой полосы равна сумме ширин полос движения, установленных для моста. К этой полосе примыкают предохранительные полосы (полосы безопасности). Они предназначены для обеспечения движения на мосту с установленной скоростью движения. Их наличие устраняет психологическое воздействие на водителя высокого ограждения у тротуаров. Они также обеспечивают возможность съезда транспортных средств с проезжей части при возникновении опасных для движения ситуаций. Проезжая часть в узком смысле этого понятия вместе с предохранительными полосами составляют полосу ездового полотна, или габарит проезда. Несущая часть пролетного строения воспринимает действие собственного веса пролетного строения и временной подвижной нагрузки и передает его на опоры. В простейших балочных мостах малых пролетов несущая часть пролетного строения состоит из деревянных или металлических прогонов, железобетонных плит или балок; при средних и больших пролетах в качестве несущей части применяют балки, фермы, арки или рамы. Связи между главными балками, фермами или арками пролетного строения устанавливают с целью объединения их в пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать всеми элементами как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. В полной системе связей различают горизонтальные (верхние и нижние) и вертикальные (опорные и промежуточные) связи.  Рис. 1.6. Элементы мостового полотна: I — тротуар; II — полоса безопасности; III — проезжая часть; IV — ездовое полотно; 1 — перильное ограждение; 2 — одежда тротуаров; 3 — барьерное ограждение; 4 — устройство для освещения; 5 — устройство для водоотвода; 6 — одежда ездового полотна; 7 — несущие элементы проезжей части; 8 — несущие элементы пролетного строения  Рис. 1.7. Основные характеристики моста и уровней реки Опорные части представляют собой специальные элементы, с помощью которых опорные реакции от несущей конструкции передаются на опоры в заданном месте. Кроме того, опорные части обеспечивают поворот и смещение главных ферм (или балок) пролетного строения при их прогибе от действия подвижных нагрузок, а также продольные и поперечные смещения концов ферм (или балок), возникающие в результате температурных деформаций пролетного строения. Одним из принципов рационального проектирования является принцип совмещения функций элементов конструкций. В современных конструкциях пролетных строений мостов этот принцип используется весьма широко. Так, плита или продольная балка проезжей части может выполнять и функции поясов главных ферм. Развитые в плиты пояса главных балок выполняют одновременно и функции верхних продольных связей. Конструкции с совмещением функции частей пролетных строений будут рассмотрены в последующих главах. Опоры мостов воспринимают нагрузки и передают их на грунт через фундаменты или на воду (в наплавных мостах). Различают промежуточные и береговые опоры. Промежуточные опоры воспринимают нагрузки от веса пролетных строений, подвижной нагрузки, проходящей по ним, от навала судов, воздействия льда и ветра. Береговые опоры, кроме того, могут работать как подпорные стенки, воспринимая давление от насыпи подходов. Конструктивное решение моста во многом зависит от ширины, глубины, скорости течения реки, вида грунтов на дне ее русла и поймы, условий ледохода, требований судоходства по реке. Существенное значение имеют и следующие расчетные уровни воды в реке (рис. 1.7): уровень высоких вод (УВВ)—наивысший уровень воды в реке в месте мостового перехода, который определяют по данным гидрометрических наблюдений; расчетный судоходный уровень (РСУ) — наивысший уровень в реке в судоходный период, который обычно несколько ниже УВВ; средний уровень воды в период между паводками называют уровнем меженных вод (УМВ) или уровнем межени. В мостах применяют следующие основные определения и обозначения: длина моста L — расстояние по оси моста между линиями, соединяющими внешние концы устоев, примыкающих к насыпи подходов; отверстие моста L0 — горизонтальный размер между внутренними гранями устоев или конусами насыпи, измеренный при расчетном уровне высоких вод с исключением толщины промежуточных опор; высота моста H —расстояние от поверхности проезжей части до уровня меженных вод; свободная высота под мостом H0-расстояние между низом пролетных строений и уровнем высоких вод или расчетным судоходным уровнем (если есть судоходство); высота опоры h0—расстояние от ее верха до грунта; строительная высота пролетного строения h— расстояние от проезжей части до самых нижних частей пролетного строения; расчетный пролет l - расстояние между осями опирания пролетного строения на смежных опорах; ширина моста В - расстояние между перилами в свету; ширина пролетного строения В0 - расстояние между осями крайних главных балок; ширина проезжей части b - расстояние между внутренними гранями полос безопасности; ширина ездового полотна Г — расстояние между ограждениями. Основные параметры моста устанавливают в процессе его проектирования с учетом его назначения и местных условий. Классификация мостов по назначению, статической схеме, виду материала, расположение уровня проезда и пр. Виды мостовых сооружений по характеру пересекаемого препятствия. Мосты классифицируют по следующим признакам: назначению типу опор и пролетных строений, виду материала, расположению уровня проезда, статической системе, обеспеченности в отношении пропуска высоких вод и ледохода, ширине проезжей части и длине моста. По назначению различают мосты: автодорожные - для всех видов транспорта, пропускаемого по автомобильным дорогам, и пешеходов; железнодорожные — для железнодорожных поездов; городские - для всех видов городского транспорта (автомобилей, троллейбусов, трамваев, метро) и пешеходов; пешеходные — только для пешеходов; совмещенные - для автомобилей и железнодорожных поездов; специальные — для пропуска трубопроводов, кабелей и т. п. По типу применяемых опор различают мосты: на жестких опорах (рис. 1.8,а), передающих через фундаменты нагрузку от пролетных строений непосредственно грунту и характеризующихся отсутствием значительных осадок; на плавучих опорах (рис. 1.8,б), передающих нагрузку воде (наплавные мосты на понтонах, баржах) и отличающихся значительными осадками. По типу пролетного строения различают мосты: неподвижные, в которых пролетное строение всегда занимает по отношению к опорам неизменное положение (рис. 1.7, 1.8а); разводные, в которых для пропуска судов устраивают специальный разводной пролет (рис. 1.8, в) размерами, требуемыми для судоходства.  Рис. 1.8. Виды мостов по типу опор и пролетных строений Разводные мосты применяют, когда невозможно или неэкономично поднять пролетное строение на высоту, достаточную для пропуска судов. Неизбежность перерывов в движении по разводным мостам является их существенным недостатком.  Рис. 1.9. Уровни расположения проезжей части мостов По виду применяемых материалов различают деревянные, металлические, железобетонные, бетонные и каменные мосты. Определяющим при этой классификации является материал пролетного строения. Например, к металлическим мостам относятся мосты с металлическими пролетными строениями, у которых опоры могут быть из любых материалов. Каждый из материалов придает свои существенные особенности как конструкции моста, так и способам его возведения. По уровню расположения проезжей части различают мосты с ездой: поверху, когда проезжая часть расположена по верху пролетных строений (рис. 1.9,а); понизу, когда проезжая часть находится на уровне низа пролетных строений (рис. 1.9,б); посередине, когда проезжая часть находится в средней по высоте части пролетного строения (рис. 1.9,в). Необходимость классификации мостов по этому признаку определяется существенными различиями в их работе и во вписывании их в местность. Наличие в мостах с ездой понизу широко расставленных главных ферм усложняет устройство проезжей части и связей между фермами. Различие в отношении вписывания в местность обусловлено тем, что пролетные строения с ездой поверху имеют значительно большую высоту, чем пролетные строения с ездой понизу, так как в первом случае строительная высота определяется полной высотой, а во втором случае — только частью высоты пролетного строения. Мосты с ездой посередине по своим конструктивным особенностям близки к мостам с ездой понизу.  Рис. 1.10. Основные системы мостов  Рис. 1.11. Виды мостов по характеру пересечения препятствия По статической схеме главных несущих конструкций пролетных строений различают мосты: балочных систем (разрезной — рис. 1.10,а,неразрезной и консольной), в пролетных строениях которых от вертикальных нагрузок возникают только вертикальные опорные реакции; распорных систем (арочной — рис. 1.10,б, рамной — рис. 1.10,в, висячей —рис. 1.10,г), в которых при действии вертикальных нагрузок возникают наклонные опорные реакции, имеющие горизонтальную составляющую —распор; комбинированных систем, в которых сочетаются системы первых двух групп, причем число таких сочетаний может быть большим. По обеспеченности в отношении пропуска высоких вод и ледохода различают мосты: высоководные для длительной нормальной эксплуатации и обеспечивающие пропуск паводковых вод и весеннего ледохода; низководные для эксплуатации в течение ограниченного времени и не обеспечивающие пропуск высокой воды и весеннего ледохода. По ширине проезжей части различают мосты, допускающие различное число полос движения: одной, двух, четырех, шести и восьми. По характеру пересечения препятствия мосты могут быть прямыми, косыми и криволинейными. Ось прямого моста (рис. 1.11,а) перпендикулярна берегам реки и направлению течения, косого — пересекает их под углом (рис. 1.11,б), отличным от прямого, криволинейного — пересекает под переменным по его длине углом (рис. 1.11,в). Мосты длиной L≤25 м считаются малыми, с длиной 25 Требования к искусственным сооружениям и направления развития мостостроения. К дорожным искусственным сооружениям предъявляются эксплуатационные, экономические, экологические, архитектурные и расчетно-конструктивные требования. Эксплуатационные требования являются основными и сводятся к тому, чтобы сооружение обеспечивало безопасность и удобство движения по нему без снижения скорости в течение заданного срока эксплуатации. Для этого сооружение должно удовлетворять следующим требованиям: иметь такую жесткость, чтобы деформации и перемещения при движении нагрузки не были чрезмерными, не расстраивали соединений и не отражались на безопасности движения; иметь необходимую ширину проезжей части и тротуаров а зависимости от его назначения с учетом перспективы роста интенсивности движения; иметь благоприятный для движения поперечный и продольный профиль; быть долговечным, сконструированным из прочных материалов, мостовое полотно должно быть выполнено из износостойкого' материала и обеспечено надежным отводом воды; обеспечивать безопасный пропуск паводков и ледохода, должно удовлетворять требованиям судоходства; обеспечивать возможность его осмотра, ремонта и реконструкции. Экономические требования сводятся к необходимости получения такого конструктивного решения, для которого при заданном сроке службы сооружения полная его стоимость, включая стоимость строительства, содержания, ремонта и возможной реконструкции, была бы минимальной. Роль экономических требований к сооружению в последние годы возрастает в связи с переходом на экономические методы управления. Для достижения эффекта очень важен учет местных ресурсов и возможностей (наличие заводов или значительных запасов строительных материалов, обеспеченность механизмами, техникой и обученными трудовыми ресурсами), а также общих народнохозяйственных возможностей и условий (наличие транспортных путей, возможность использования речного транспорта, вертолетов и т. п.). Стоимость сооружения снижается при применении конструкций индустриального изготовления и механизированного возведения при высоких темпах строительства и хорошем качестве работ. Экологические требования определяются интересами охраны окружающей среды. В последние годы вопросы охраны окружающей среды приобретают все большую остроту, в связи с этим ужесточаются требования к проектам переходов через водотоки. Основа проектных решений состоит в соблюдении принципа наименьшего вмешательства в природную среду. Архитектурные требования сводятся к тому, чтобы форма сооружения соответствовала представлениям о красоте и гармонировала с окружающей местностью или городской застройкой. Обычно рационально спроектированные сооружения удовлетворяют эстетическим требованиям. В них каждый элемент сооружения подчеркивает его функциональное значение. Современная архитектура искусственных сооружений уделяет внимание простоте форм, исключая всякие украшения. Архитектурные требования очень важны для городских мостов, они в этом случае могут вступать в противоречие с экономическими требованиями, но никогда с эксплуатационными. Расчетно-конструктивные требования связаны с тем, чтобы сооружение в целом и его отдельные элементы были рационально прочными, устойчивыми и жесткими. Удовлетворение этих требований является обязательным для всех конструктивных решений, имеющих различные экономические и архитектурные показатели. Выполнение возрастающих объемов мостового строительства невозможно без резкого повышения его индустриализации. Основные направления развития мостостроения следующие: обеспечение максимально возможной комплексной механизации и автоматизации операций при строительстве мостов; внедрение прогрессивной технологии производства работ, расширение области применения поточных методов организации строительства; дальнейшая типизация и унификация мостовых конструкций по основным конструктивным параметрам; увеличение доли сборных конструкций при строительстве мостов и путепроводов; поиск наиболее рациональных и совершенных форм мостов, удовлетворяющих лучшим образом технологии строительства и обеспечивающих создание надежных конструкций; применение более прочных и качественных строительных материалов для элементов мостовых конструкций. Изготовление качественных мостовых конструкций в первую очередь зависит от состояния и возможностей производственной базы мостостроения, состоящей из сети заводов и полигонов. Современная база мостостроения отстает от требований дальнейшего развития и совершенствования сети автомобильных дорог. Она не обеспечивает конструкциями постоянно возрастающие объемы мостостроения. В связи с этим необходимо усиление ее и рациональное размещение. Важнейшими элементами индустриализации мостового строительства являются комплексная механизация и автоматизация всех процессов. В настоящее время в мостостроении ряд процессов комплексно механизирован. Однако еще многие процессы при строительстве и ремонте мостов содержат большое число операций, выполняемых вручную, что объясняется недостаточной оснащенностью мостовых организаций средствами механизации. Высшая степень комплексной механизации— автоматизация производства, предусматривающая полную замену ручного труда машинами с применением автоматических устройств — является очередной перспективой мостостроения. Литература Бобриков Б. В., Русаков И. М., Царьков А. А. Строительство мостов. — М., 1978. Гибшман Е. Е. Проектирование деревянных мостов. — М., 1965. Гибшман Е. Е. Проектирование металлических мостов. — М., 1969. Евграфов Г. К. Богданов Н. Н. Проектирование мостов. — М., 1966 Ефимов П. П. Архитектура мостов. — М.: Изд-во ФГУП «Информавтодор», 2003 Ильясевич С. А. Металлические коробчатые мосты. — М., 1970 Надёжин Б. М. Мосты и путепроводы в городах. — М., 1964. Надёжин Б. М. Архитектура мостов. — М.: Стройиздат, 1989. — 96 с. — ISBN 5-274-00596-9. Назаренко Б. П. Железобетонные мосты, 2 изд. — М., 1970. Никонов И. Н. Руководство мостовому мастеру. — М., Трансжелдориздат, 1958. — 330 с. Николаи Л. Ф. Краткие исторические данные о развитии мостового дела в России. — СПб., 1898. — 119 с |