30 бал гигиена. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин., для детей 6 лет 15 минут

Скачать 1.16 Mb. Скачать 1.16 Mb.

|

|

30 бал 1) Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, минимальная площадь на одно рабочее место пользователей компьютера составляет 4,5 м2. Помещения для занятий с ПЭВМ оборудуются одноместными специальными столами с плавной регулировкой по высоте и углу наклона поверхностей для размещения ПЭВМ и клавиатуры, подъемно-поворотными креслами с независимой регулировкой по высоте и углам наклона сиденья и спинки с надежной фиксацией. Основные размеры стула (кресла) должны соответствовать росту детей и подростков Для детей дошкольного возраста занятия с использованием компьютеров рекомендуется проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин., для детей 6 лет - 15 минут. Использовать один компьютер для одновременного занятия двух и более детей, независимо от их возраста, не допускается. Для детей школьного возраста и подростков занятия с использованием компьютеров в течение учебного дня должны составлять для обучающихся I - IV классов - 1 урок, в V - VIII классах - 2 урока, в IX - XI классах - 3 урока. Продолжительность занятий с использованием компьютеров в течении урока не должна превышать для обучающихся в I - IV классах - 15 мин.; в V - VII классах - 20 мин.; в VIII - IX классах - 25 мин.; в X - XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин., на втором - 20 мин. Внеучебные занятия с использованием компьютера рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью для обучающихся в II - V классах - не более 60 мин.; в VI классах и старше - не более 90 мин. Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин. для учащихся II - V классов и 15 мин. для учащихся более старших классов. При работе на компьютере для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий: (приэкранные защитные фильтры для видеомониторов, нейтрализаторы электрических полей промышленной частоты, очки защитные со спектральными фильтрами ЛС и НСФ, разрешенные Минздравом России для работы с ПЭВМ). После занятия с использованием компьютера проводят гимнастику для глаз. 1. Детямрекомендуется проводить за компьютером не более 2ч в день и поменьше играть. В течение этого времени через 15 минут необходимо делать перерыв. Во время перерыва желательно походить, сделать гимнастику для глаз. 2. После работы на компьютере обязательно мойте руки. Между клавишами и на мышке скапливается грязь, в которой размножаются многочисленные бактерии. 3. Для профилактики заболевания органов дыхания чаще делайте влажную уборку помещения и проветривайте его. Для увлажнения влажности воздуха в комнате можно поставить открытую емкость с водой, например аквариум с рыбками. 4. Рабочее место должно быть достаточно освещено, световое поле равномерно распределено по всей площади рабочего пространства, лучи света не должны падать прямо в глаза. 5. Людям с ослабленным зрением нужно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаз: чернику, черную смородину, морковь. В рационе близоруких должна присутствовать печень трески, петрушка, салат, укроп, зеленый лук. 2) Профессиональное заболевание – это заболевание, вызванное воздействием вредного фактора в условиях производства и подтвержденное в установленном порядке. Термин "профзаболевание" имеет законодательно-страховое значение. Список профзаболеваний утверждается в законодательном порядке. Основные профилактические мероприятия, снижающие воздействие на организм работающих людей производственных (профессиональных) вредностей, заключается в следующем: 1. Гигиеническое нормирование вредных факторов (научное обоснование и законодательное признание безопасных и безвредных для человека и экологических систем уровней вредных факторов в окружающей среде); 2.Технологические мероприятия (изменение технологии производства, благодаря чему устраняется или ослабляется воздействие на организм работающего неблагоприятного фактора); 3. Санитарно-технические мероприятия, то есть оздоровление производственной среды (герметизация и укрытие оборудования, вытяжная и приточная вентиляция, местные отсосы, изоляция шумных цехов и т.д.). 4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)- защита организма рабочего от воздействия вредных факторов (изолирующие противогазы, противопылевые респираторы, защитные очки, спецодежда и обувь, спецрукавицы, различные каски, антифоны, беруши и т.д.) 5. Лечебно-профилактические мероприятия Предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры проводятся для вновь поступающих рабочих на производство с вредными и опасными факторами производственной среды и трудового процесса с целью:

Медосмотры проводятся лечебно-профилактическим учреждением с любой формой собственности, имеющими соответствующую лицензию и сертификат. Состав специалистов и лабораторных исследований определен соответствующими перечнями (приложение №1 и №2 приказа МЗ РФ № 90 и приложение №2 приказа МЗ СССР № 555.) Эффективность предварительных медицинских осмотров во многом определяется их целенаправленностью, тщательностью проведения и полнотой медицинской документации. Администрация несет ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, или признанных профессионально непригодными по медицинскому заключению. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. Периодические медицинские осмотры – это регулярное детальное медицинское наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов, которое преследует следующие цели:

Лечебно-профилактические учреждения на основании полученного от органов санэпиднадзора списка контингентов и от администрации поименного списка работающих, подлежащих медицинским осмотрам, составляют календарный план этой работы. Администрация предприятия издает приказ о проведении медицинских осмотров, где четко обозначаются цехи, сроки, место проведения осмотров. Администрация обеспечивает и несет ответственность за своевременную и организованную явку работников на эти осмотры и обследования. Лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), обслуживающее данное предприятие, обеспечивает медицинский осмотр индивидуально, в соответствии с требуемым объемом и несет административную ответственность за качество медицинского осмотра и обоснованность заключения. Врачи, проводящие предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть хорошо подготовлены как в области профессиональных болезней (особенно в ранней их диагностике), так и в области гигиены труда. Подготовку врачей должны обеспечивать главные врачи ЛПУ и органы Госсанэпиднадзора. От уровня подготовки врачей лечебного учреждения зависит качество медицинского осмотра. Ежегодно результаты периодических медицинских осмотров обобщаются и комиссия, участвующая в подготовке и проведении периодических медицинских осмотров (ЛПУ, органы Госсанэпиднадзора, администрация, профсоюзный комитет предприятия), составляет заключительный акт о периодическом медицинском осмотре работающих. Наиболее распространенными видами профессиональных забо леваний являются:

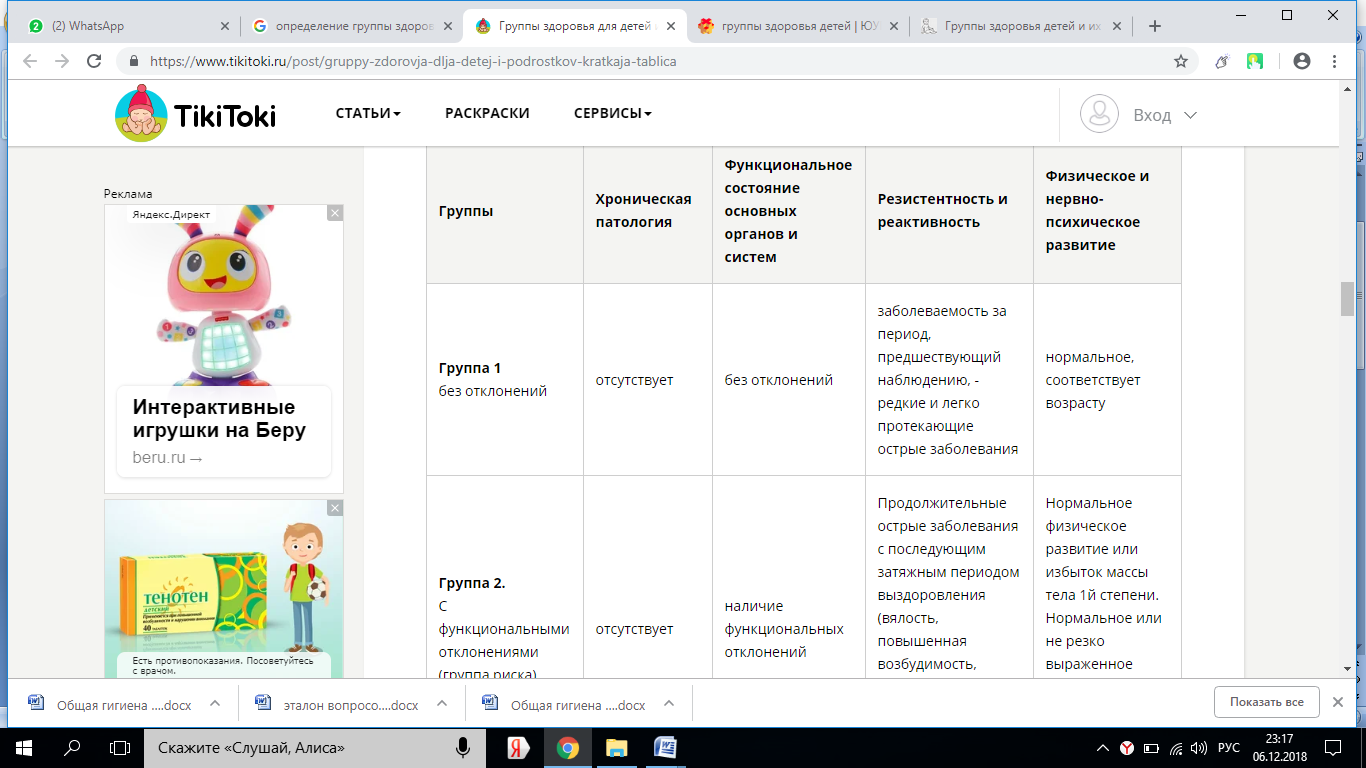

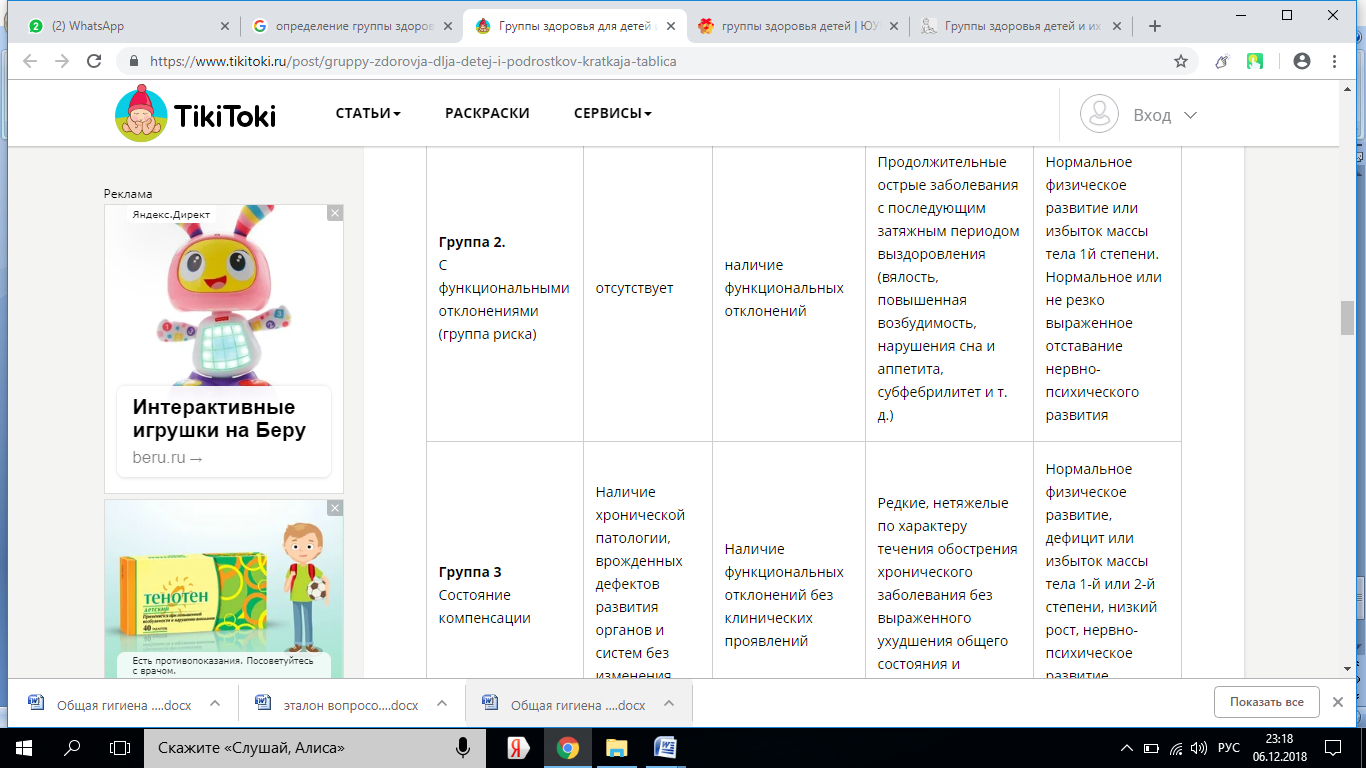

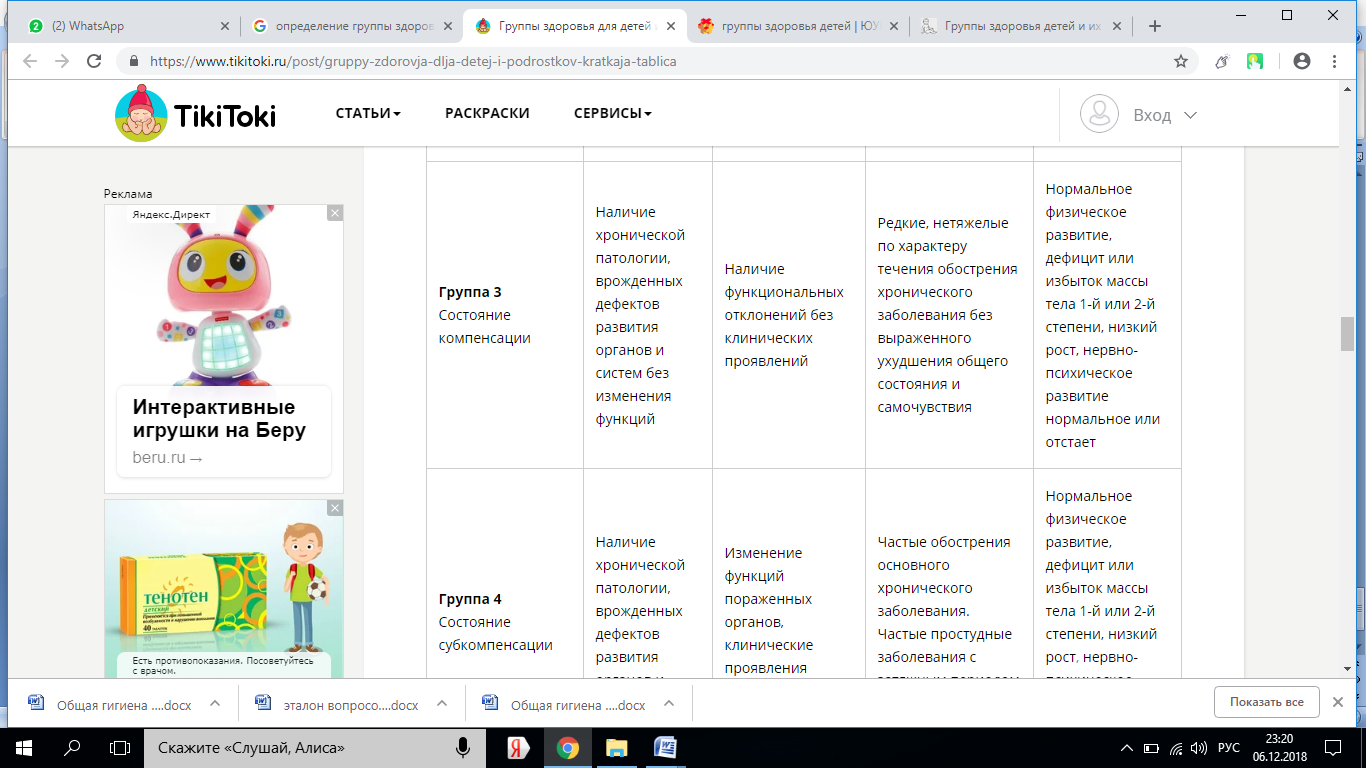

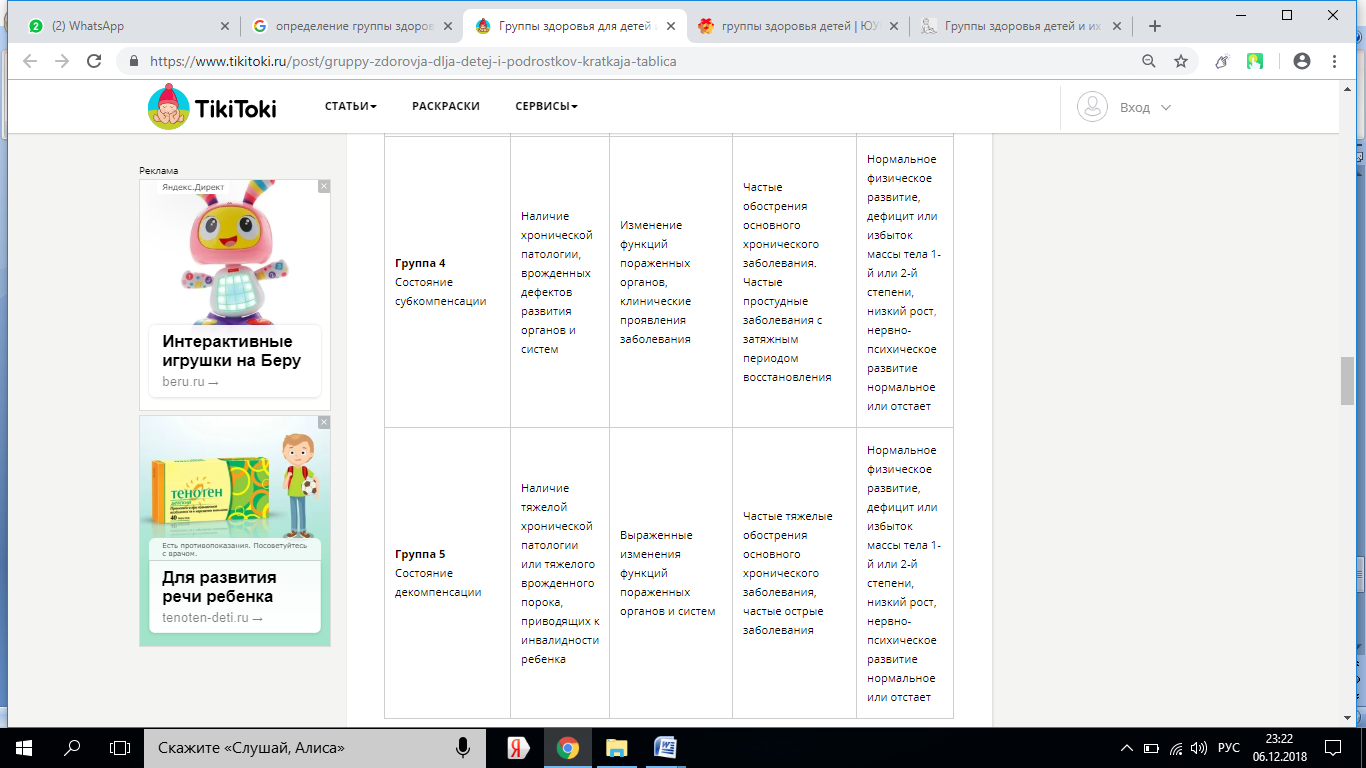

3) рупп здоровья ребенка – это условное медицинское обозначение, которое используется для анализа здоровья ребенка. Для того, чтобы поставить оценку и отнести состояние человека к одной из групп, проводится профилактический осмотр, обследование, сбор и исследование анализов. На протяжении всего развития ребенка его группа может меняться. Это зависит от многих внешних факторов. Ребенка осматривает медицинская комиссия, состоящая из окулиста, лора, хирурга, кардиолога, невропатолога и стоматолога. Окончательное решение о присвоении той или иной группы здоровья ребенку принимает педиатр, основываясь на заключения узких специалистов Оценка присваивается на текущий момент времени, не учитываются острые заболевания, инфекции или иные прошлые болезни, если, конечно, они не стали носить хронический характер. Оценка о состоянии физического здоровья детей различных возрастов необходима для определения и разделения детей для дальнейшего оказания помощи. Кто-то окажется здоров, а для кого-то потребуется, если не лечение, то наблюдение специалистов. Часто детям, которые имеют какие-либо проблемы со здоровьем, предоставляются специальные группы здоровья, где нагрузка и требования к детям менее сложные. Критерии для определения группы здоровья Определенная группа здоровья присваивается на основе оценки по таким критериям:

I группа включает в себя детей с нормальными для своего возраста физическими, физиологическими и психическими показателями. Ко II группе относят детей, у которых диагностированы функциональные изменения, не опасные для здоровья. Чаще всего, это непропорциональное возрасту соотношение роста и массы тела. Таких детей распределяют по 2 подгруппам:

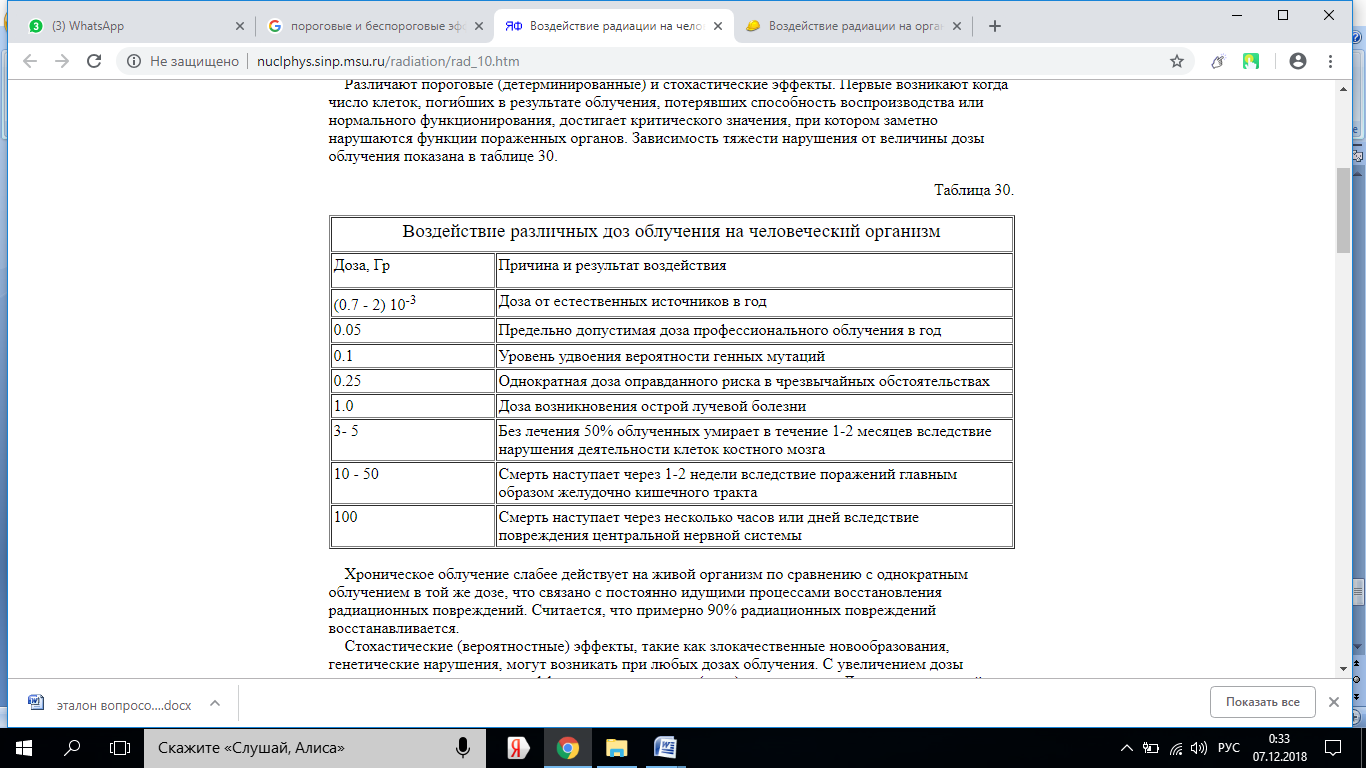

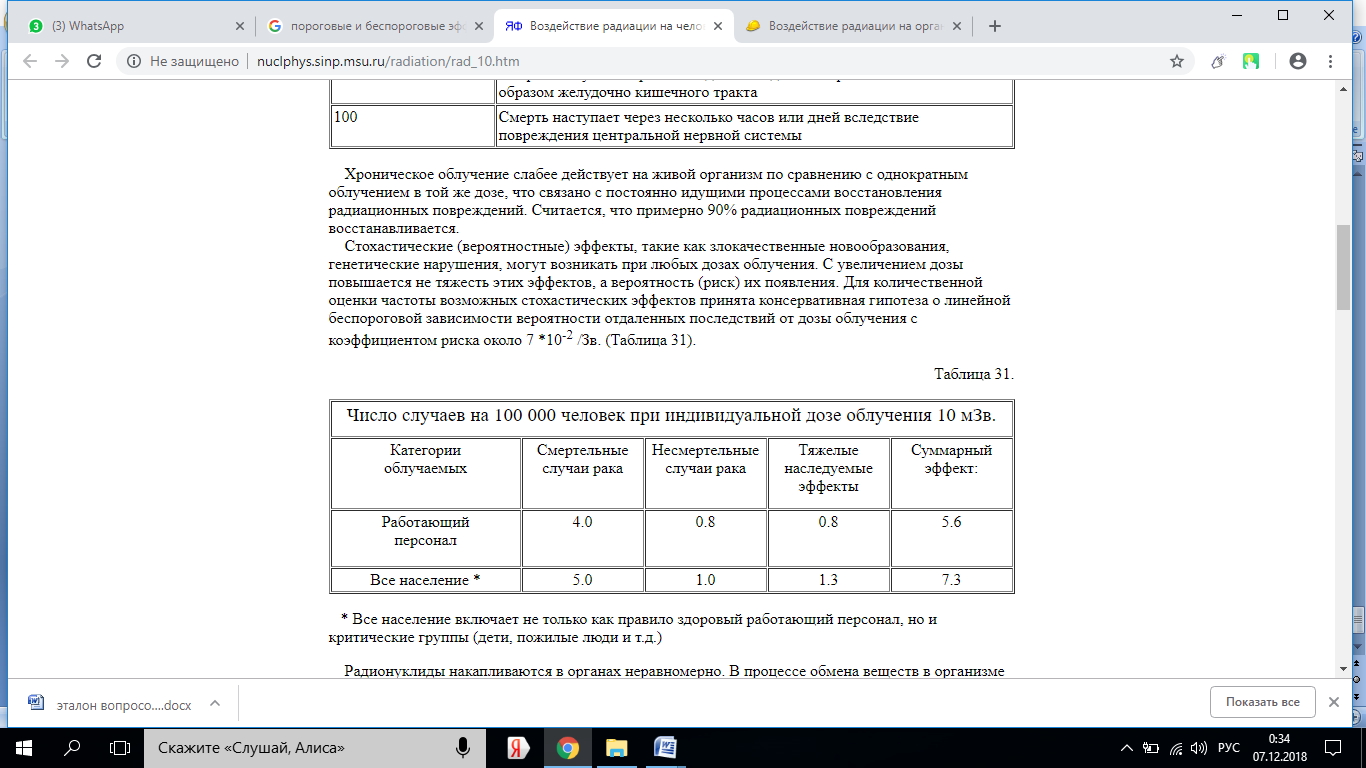

В III группе находятся дети с диагностированными хроническими заболеваниями в ремиссионной стадии, с последствиями перенесенных сложных травм, операций с полным восстановлением функционирования органов. К IV группе здоровья относят небольшой процент детей, у которых имеются весьма сложные хронические заболевания на стадии субконпенсации, требующие постоянного наблюдения у специалистов; сюда входят дети, перенесшие травмы и операции, с частичной утратой функционирования определенных систем организма. В V группу включены дети с ограниченными возможностями (инвалиды). Таким детям противопоказаны физические нагрузки, и, как правило, для этих деток существуют коррекционные образовательные учреждения. Поступившие в образовательное учреждение дети I и II групп здоровья, находятся на общих основаниях, испытывают интеллектуальные и физические нагрузки без ограничений в соответствии с образовательной программой. Ребятишкам из III группы, посещающим то же учреждение, требуется специальное питание, ограниченная физнагрузка, Дети с IV группой здоровья в большинстве случаев определяются в специализированные учреждения, а дети V группы зачастую не посещают их, для таких деток может быть предусмотрено домашнее либо дистанционное обучение 4) Санитарная охрана почвы - это комплекс мероприятий (организационных, законодательных, технологических, гигиенических или научных, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных, агротехнических), направленных на ограничение поступления в почву механических, химических и биологических загрязнителей до величин, которые не нарушают процессов самоочищения почвы, не приводят к накоплению в выращиваемых растениях вредных веществ в количествах, опасных для здоровья людей и животных, не приводят к загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водоемов, а также не ограничивают использование почвы в сельском хозяйстве. Цель санитарной охраны почвы состоит в сохранении такого ее качества, при котором почва не являлась бы фактором передачи заразных для человека и животных заболеваний и не приводила бы к прямому или опосредованному при поступлении ЭХВ по экологическим цепочкам (почва - растение - человек; почва - растение - животное - человек; почва - атмосферный воздух - человек; почва - вода - человек и др.), острому или хроническому отравлению с возможными отдаленными последствиями. Мероприятия по санитарной охране почвы можно подразделить на: 1) законодательные, организационные и административные; 2) технологические, направленные на создание безотходных и малоотходных технологических схем производства, уменьшающих или снижающих до минимума образование отходов, а также улучшающих технологию обезвреживания отходов; 3) санитарно-технические, предусматривающие сбор, удаление, обеззараживание и утилизацию отходов, загрязняющих почву (санитарная очистка населенных мест); 4) планировочные, сущность которых заключается в выборе земельных участков для строительства очистных сооружений, научного обоснования и соблюдения величины санитарно-защитных зон (СЗЗ) между очистными сооружениями и селитебной территорией населенного пункта, жилыми и общественными зданиями и местами водозабора, выборе схем движения спецавтотранспорта; 5) научные, направленные на разработку гигиенических нормативов для оценки санитарного состояния почвы при поступлении органических, биологических (патогенные и условно-патогенные вирусы, бактерии, простейшие, яйца гельминтов) и химических (пестициды, тяжелые металлы, бенз(а)пирен и др.) загрязнителей. 5) Различают пороговые (детерминированные) и стохастические эффекты. Первые возникают когда число клеток, погибших в результате облучения, потерявших способность воспроизводства или нормального функционирования, достигает критического значения, при котором заметно нарушаются функции пораженных органов. Зависимость тяжести нарушения от величины дозы облучения показана в таблице 30.  Хроническое облучение слабее действует на живой организм по сравнению с однократным облучением в той же дозе, что связано с постоянно идущими процессами восстановления радиационных повреждений. Считается, что примерно 90% радиационных повреждений восстанавливается. Стохастические (вероятностные) эффекты, такие как злокачественные новообразования, генетические нарушения, могут возникать при любых дозах облучения. С увеличением дозы повышается не тяжесть этих эффектов, а вероятность (риск) их появления. Для количественной оценки частоты возможных стохастических эффектов принята консервативная гипотеза о линейной беспороговой зависимости вероятности отдаленных последствий от дозы облучения с коэффициентом риска около 7 *10-2 /Зв. (Таблица 31)  6)Высокая заболеваемость медицинского персонала обусловлена множеством факторов, среди которых отсутствие стандартизированных требований к безопасности условий труда и охране здоровья медицинских работников; применение устаревших технологий в ежедневной практике; недостаточный уровень профессиональной подготовки, информированности и осознания проблемы собственной безопасности медицинскими работниками во время выполнения служебных обязанностей, а также низкий приоритет этой проблемы для администрации медицинских учреждений; недостаточное материально-техническое обеспечение медучреждений устройствами, лечебно-диагностическим оборудованием, материалами и инструментарием, обеспечивающим безопасность условий труда. Более того, работники учреждений здравоохранения, работающие с опасными лекарственными препаратами или вблизи взаимодействия с ними, могут подвергаться их воздействию через воздух, рабочие поверхности, одежду, медицинское оборудование. Заболеваемость работников системы здравоохранения является одной из наиболее высоких в стране - ежегодно около 320 тыс. медицинских работников не выходят на работу по болезни. Уровень смертности медицинских работников в возрасте до 50 лет на 32% выше, чем средний по стране. Профессиональные заболевания регистрируются, как правило, в трех профессиональных группах средних медицинских работников - медицинских сестер (43,5%), лаборантов (2,5%), фельдшеров (3%), а также у санитарок (10%). На долю врачей пришлось 24,5%, работников судмедэкспертизы - 2%. Профессиональная заболеваемость регистрируется в основном у женщин (более 80%). В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников первое место стабильно занимают инфекционные заболевания (от 75,0 до 83,8%, в среднем - 80,2%); второе - аллергические заболевания (от 6,5 до 18,8%, в среднем - 12,3%); третье - интоксикации и заболевания опорно-двигательного аппарата 7) |