Отчёт по практике исправленный. Неуд., удовл., хор., отл

Скачать 1.41 Mb. Скачать 1.41 Mb.

|

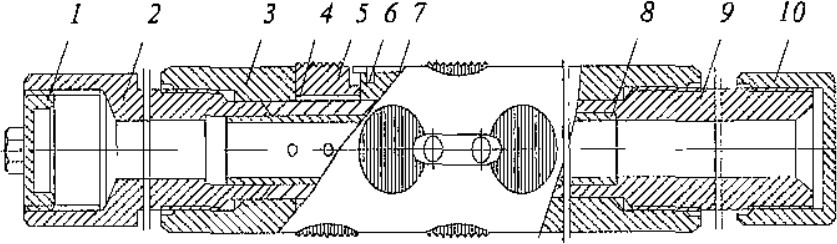

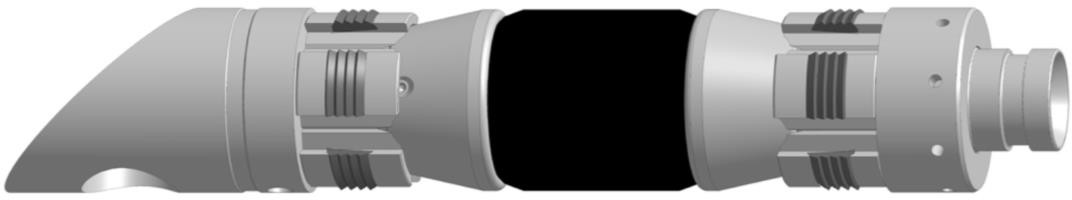

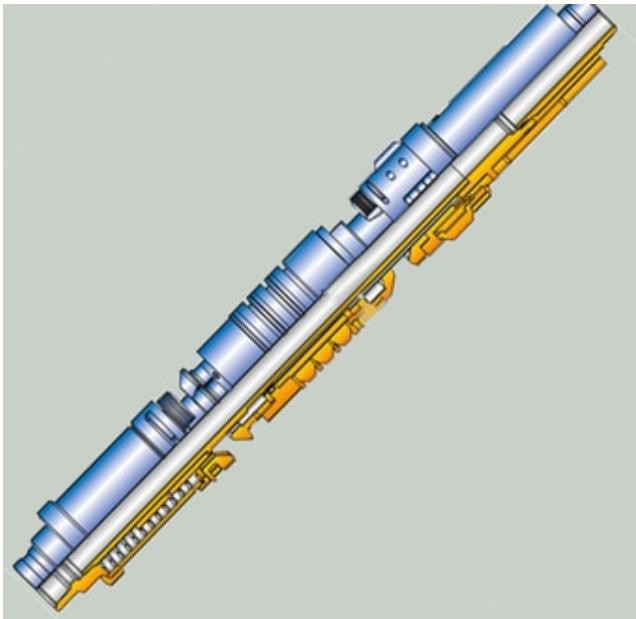

Рисунок 3 – НКТ 114,3 Д 7,0 ГОСТ 633–80 Диапазон диаметров изделий достаточно широк и колеблется от 27 до 114 мм. Наиболее часто в промышленных трубопроводах применяются насосно- компрессорные трубы диаметров 73, 89 и 114 мм. Якорь – устройство, предназначенное для закрепления колонны подъемных труб за стенку эксплуатационной колонны с целью предотвращения перемещения скважинного оборудования под воздействием нагрузки. Якорь гидравлический типа (рисунок 4) применяется в нефтяных, нагнетательных и газовых скважинах и состоит из заякоривающего устройства и гидроцилиндра. Воспринимает одностороннюю осевую нагрузку. Якорь спускается в скважину на колонне насосно-компрессорных труб вместе с пакером, заякоривается в эксплуатационной колонне при подаче в трубы жидкости под давлением. Через отверстие «а» жидкость воздействует на поршень и после срезания винтов перемещает плашки с плашкодержателем вверх. Плашки, перемещаясь по корпусу, раздвигаются радиально и заякориваются за стенки обсадной колонны. Якорь освобождается при подъеме колонны насосно-компрессорных труб. При этом конус со стволом, двигаясь вверх, вытягивается из-под плашек и освобождает их.  Рисунок 4 – якорь гидравлический. 1 – пробка транспортировочная; 2 – головка; 3 – корпус; 4 – трубчатая резиновая диафрагма; 5 – плашка; 6 – винт; 7 – шпонка; 8 – патрубок; 9 – хвостовик; 10 – шайка транспортировочная Пакер для скважин выглядит как специальное приспособление, позволяющее отделять затрубное пространство от пласта месторождения. Раздельная эксплуатация источника возможна с перекрыванием пакером доступа грунтовым водам. Это особенно значимо при поломке системы водоснабжения либо обрушении конструкции их стенок. Пакеры для скважин помогают рабочим улучшать проведение тех или иных операций внутри подземного источника, не разрушая всю конструкцию. На сегодняшний день более востребованы следующие виды таких конструкций: «Разбуриваемый» (Рисунок 5). Рабочее положение этих устройств помогает герметично изолировать некоторые части скважинного ствола. При цементировании этот пакер остается в скважине, поэтому извлечь его обратно нельзя. В случае необходимости разбуривают весь цементный тампон. Разбуриваемый пакер помогает разделять грунтовые пласты горизонта.  Рисунок 5 – Разбуриваемый пакер «Гидравлический» (рисунок 6). С помощью давления рабочей жидкости из устройства достигается герметизация скважинных частей. При этом происходит деформация с параллельным прижатием резинового уплотнителя- элемента к стенкам скважинного канала. В результате наблюдается разобщение пластов внутри водоносного источника.  Рисунок 6 – Гидравлический пакер «Механический» (рисунок 7). Эти конструкции работают по принципу деформирования уплотнительного элемента с изолированием отдельных частей ствола ниже тяжестью колонны труб. Данные приспособления могут эксплуатироваться в вертикальных, искривленных и наклонных водоносах.  Рисунок 7 – Механический пакер Главным конструктивным звеном пакера для скважины является цилиндрический по форме уплотнитель, выполненный из резины. Благодаря вертикальному сжатию он способен изменять форму, расширяясь и изменяясь в высоте. В результате этого перекрывается все кольцо между скважинными стенами и колонной бурильных труб. Основной корпус прибора содержит и узел пакеровки, от надежности которого зависит успешность проводимых работ. При этом желательно использовать обсадную инвентарную трубу с толстыми стенками. Пакер относится к области строительства и бурения. Такие установки используют с целью: Центровки у колонн насосно-компрессорных труб с последующей передачей части массы труб обсадным конструкциям в случае проведения ремонтных работ. Правильного использования скважины, стараясь защитить от коррозийных процессов обсадную инвентарную колонну. Освоения пространства скважины. Циркуляционный клапан обеспечивает временное сообщение центрального канала с затрубным пространством с целью осуществления различных технологических операций: освоения и задавки скважины, промывки забоя, затрубного пространства в колонны НКТ, обработки скважины различными химическими реагентами и т. д. Клапан устанавливается в колонне НКТ во время ее спуска в скважину и извлекается вместе с ней. Ингибиторный клапан предназначен для временного сообщения затрубного пространства скважины с внутренним пространством колонны НКТ при подаче ингибитора коррозии или гидратообразования в колонну. Клапан устанавливается в колонне НКТ во время ее спуска и извлекается вместе с ней. Клапан аварийный срезной предназначен для глушения (задавки) оборудованной пакером скважины в аварийной ситуации через затрубное пространство, когда нельзя открыть циркуляционный клапан типа при помощи проволочного приспособления. Устанавливается с колонной НКТ. Забойные клапаны-отсекатели предотвращают открытое фонтанирование при повреждении или разрушении устьевого оборудования и колонны НКТ выше места установки забойного клапана-отсекателя. Они служат автоматическим запорным устройством скважины при демонтаже устьевого оборудования, подъеме колонны НКТ из скважины без задавки жидкостью. Мероприятия по предотвращению солеотложений Для предотвращения солеотложения в нефтепромысловом оборудовании применяют технологические, физические и химические способы. К технологическим способам относят подготовку воды для использования в системе ППД, операции по отключению обводненных интервалов, раздельный отбор и сбор жидкости и т.д. При этом предотвращение солеотложения происходит за счет исключения или ограничения возможности смешения химически несовместимых вод. Решение проблемы обводнения продукции скважины заключается в использовании комплекса средств и методов для разобщения пластов в процессе строительства скважин и отключения обводнившихся поропластов, ограничения притока пластовых вод к добывающим скважинам и их движения в промытых дренируемых зонах продуктивного пласта. Не достатки этого способа сопряжены со значительными затратами и сложностью его реализации. Физические способы предотвращения отложения солей включают в себя обработку потока добываемой жидкости магнитными, электрическими и акустическими полями. Применяются специальные аппараты магнитной обработки жидкостей, представляющие систему из постоянных магнитов или электромагнитов. Под действием магнитного поля растворенные соли изменяют свою структуру, не осаждаясь в виде твердых осадков, а выносятся из скважины как кристаллический мелкодисперсный «шлам». К преимуществам данного метода относится простота конструкции, к недостаткам — необходимость монтажа подъемного оборудования, необходимость обработки продукции до начала кристаллизации солей, т. е. невозможность применения при солеобразовании в призабойной зоне пласта. В промысловой практике для защиты от отложения солей применяются магнитные активаторы «Магнолеум» производства Омского электромеханического завода. Также в качестве примера можно привести оборудование для магнитной обработки фирм Integra Tech Associates и Magnetic Technology Australia, в котором применяются постоянные магниты. К недостаткам можно отнести сложно прогнозируемую эффективность и неоднозначность результата. Использование акустических полей основано на создании колебаний, которые значительно уменьшают интенсивность образования центров кристаллизации. Под акустическим воздействием меняется структура солей, мельчают их кристаллы и ослабевает сцепление с поверхностью металла. К недостаткам можно отнести их малую изученность и сложность конструкции. Для повышения работоспособности глубинно-насосного оборудования в условиях отложения солей применяют различные покрытия поверхности, соприкасающейся с пластовой жидкостью. Проблема солеотложения на металлических поверхностях нефтепромыслового оборудования связана с коррозионным процессом, так как любая шероховатость и продукты коррозии являются концентратом кристаллизации при движении пересыщенных солями растворов. Поэтому любые антикоррозионные покрытия на внутренних металлических поверхностях являются мерой по снижению солевых отложений. К ним относятся лакокрасочные и полимерные покрытия, детали и узлы скважинного оборудования, изготовленные из полимеров и обладающие низкой адгезией к отложениям солей. Использование полиэтиленовых труб против солеотложения рекомендуется в виде вставок в стальные трубы, что является также средством предотвращения коррозии. Эффективным способом предотвращения солеотложения в нефтепромысловом оборудовании, в том числе и при глушении скважин, является химический с использованием ингибиторов отложения солей. К ингибиторам относятся такие химические вещества, добавление которых в раствор неорганической соли резко замедляет процесс осадкообразования. Заключение За время прохождения практики принимал участие в работе бригады по добыче нефти и газа №1: Отбор проб нефти на кустовых площадках; Замер межколонного давления и затрубного давления; Регулирование штуцера; Проверка обратного клапана в линии затруба; Установка фланца под быстроразъемное соединение (БРС); Запуск водозаборных скважин; Остановка и запуск эксплуатационных скважин; Обработка скважин водой Обработка скважин с помощью компрессирования Выполнял выдаваемые задания, соблюдал производственную дисциплину, правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также: Изучил ведение технологического процесса добычи нефти и газа; подземное оборудование скважины; мероприятия по предотвращению гидратообразования. Список используемой литературы Стандарт организации. СТО ИрНИТУ 005-2015. Система менеджмента качества. Оформление курсовых проектов и выпускных квалификационных работ технических специальностей. - Изд-во ИрНИТУ, 2015. - 39 с. Методические указания по прохождению производственной и преддипломной практик / сост. А.К.Шмаков - Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2015. Нефтегазопромысловое оборудование. Под общ. ред. В.Н. Ивановского. Учеб. для ВУЗов. – М.; «ЦентрЛитНефтеГаз» 2006. – 720 с.; ил. |