Ловкость и ее развитие. Берштейн. Николай Александрович Бернштейн о ловкости и ее развитии О ловкости и ее развитии

Скачать 5.2 Mb. Скачать 5.2 Mb.

|

|

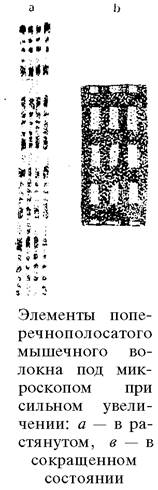

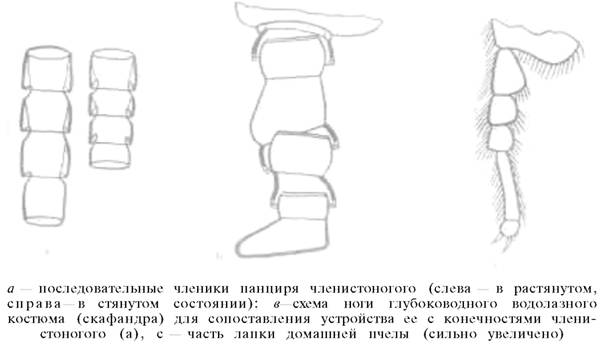

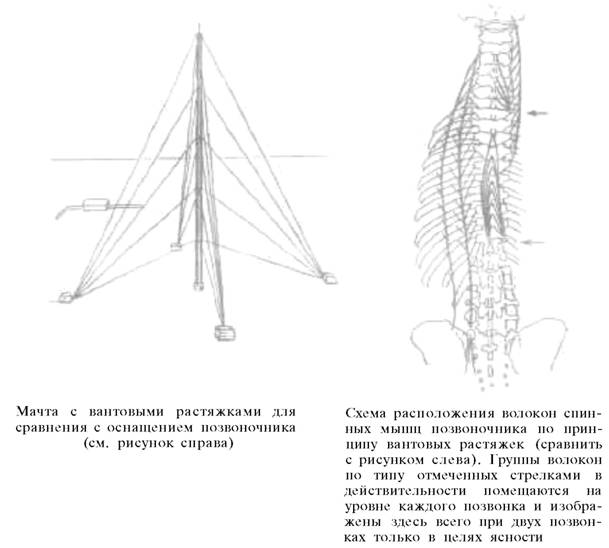

Как ротовой конец тела стал его головным и главным концом Теперь мы переходим к новому перевороту, к новому диалектическому скачку в истории развития движений и двигательных аппаратов. Причины этого очередного переворота выглядят более чем скромно и незначительно. Так часто бывает в природе: ничтожные на вид причины ведут подчас к огромным по значению последствиям. В этом, несомненно, отчасти таится объяснение того, почему даже очень высокоразвитой науке трудно точно предсказывать будущее, и исключения из этого правила (например, астрономия с ее предсказаниями затмений) редки и узки. Расположите на одной прямой три биллиардных шара по 25 мм радиусом на расстоянии метра один от другого и затем ударьте первый шар так, чтобы он, стукнув «в лоб» второй шар, послал его точно так же «в лоб» третьему.  Расчет показывает, что если первый шар отклонится от идеального направления на одну тысячную, или на 3, 5 угловой минуты, то второй даст ошибку уже в одну пятидесятую, или больше градуса, а третий отклонится от прямого направления уже на целых 25 градусов, т. е. более чем на четверть прямого угла. Подобное же лавинообразное нарастание последствий как будто ничтожного обстоятельства имело место и на том этапе истории движений, о котором я собираюсь теперь рассказать. Таким маловажным на вид обстоятельством оказалось появление на Земле продолговатых, колбасовидных животных форм. Те классы животных (2-й и 3-й по нашей табличке), которые были описываемы до сих пор, имели округло-симметричные формы, с ротовым отверстием посередине. Очертания тела низших из них, кишечнополостных, менее определенны; это по сути дела, мешки с одним отверстием, что понуждает их заменять естественные отправления тела рвотой. Более подвинутые в своем развитии (сквозной пищеварительный канал) иглокожие имеют лучистое строение и кругом центрального рта обладают пятью, симметричными отростками (лучами у морских звезд, лимонообразными дольками и у морского ежа и т.д.). На смену им начинают появляться продолговатые животные (в последующем — черви и моллюски) с пищеварительной трубкой, тянущейся во всю длину их тела, с ротовым отверстием на одном и заднепроходным — на другом конце. В ротовом конце-то и было все дело. Ясно, что ротовой конец тела — это активный конец его. Он ищет питания, он первым сталкивается с добычей, первым зато — и с опасностью. Он, как правило, движется впереди. По вполне понятным причинам чувствительность покровов тела на этом конце увеличивается (мы, как уже обусловлено, не будем повторять того, каким путем случайные благоприятные изменения закреплялись посредством отбора). Переднему концу тела важнее, чем какой-либо другой его точке, тонко и своевременно ощутить свойства того, с чем он соприкоснулся, к чему он подполз. Но кроме обострения древних видов чувствительности (осязательная, температурная, вкусовая, химическая), которые можно объединить под общим названием контактной чувствительности или чувствительности непосредственного соприкосновения, на переднем, ротовом, конце начинают развиваться качественно новые, более совершенные виды органов чувств, или рецепторов, как мы их уже однажды назвали. Новым рецепторам удобно присвоить, воспользовавшись широко привившейся у нас в техническом языке приставкой, имя телерецепторов. По аналогии этого слова с такими терминами, как телефон, телеграф, телевидение, телемеханика и т. п., легко понять его смысл: речь идет о дальнодействующих или дальнобойных рецепторах. Каждый из древних видов контактных рецепторов, видоизменяясь, породил один из высокоусовершенствованных дальнодействующих. Орган химической чувствительности — вкус — дал начало химическому телерецептору — органу обоняния. Осязательная чувствительность переднего конца, утончаясь, обратилась в чувствительность к частым и мелким сотрясениям, или вибрациям, передаваемым издали через окружающую среду: в орган слуха, слышания звуков, которые и есть не что иное, как колебания, или вибрации, воды или воздуха. Наконец, температурная контактная чувствительность преобразовалась сперва в восприимчивость к лучистой теплоте, а затем и к лучистой энергии самого мощного отдела солнечного спектра — световой энергии. Отсюда, таким образом, возникло зрение. Значение, какое имели для развития организмов и их движений телерецепторы, невозможно даже охватить сразу. Прежде всего, они обусловили огромный рост объема того мира, который был доступен восприятию животного. Контактные рецепторы открывают животному мир самое большее на несколько сантиметров во все стороны; телерецепторы расширяют его до многих сотен метров. Животное, обладающее одной только рецепторикой непосредственного соприкосновения, слепое, глухое и лишенное обоняния, не чует добычи, если только случайно не наткнется на нее, и не подозревает об опасности, находящейся от него на расстоянии вершка. Преимущества особи, способной обнаружить то и другое за сотню метров, настолько очевидны, что не требуют пояснений. Отсюда проистекает вот что. Если животному приходится жить только в мире тех раздражителей, которые непосредственно соприкасаются с ним, то и его двигательные нужды более чем ограничены. Ощутит оно какою-нибудь точкой тела болезненное, неприятное раздражение — оно отодвинет непосредственно пострадавшую часть тела местным сокращением мышц, и только. Пищу оно почует не раньше, чем она окажется около самого рта, и когда опять-таки достаточно будет небольшой перемены позы, чтобы захватить ее в рот. Тела животных продолговатых классов построены из члеников, или сегментов, очень хорошо заметных, например, у дождевого червя или пиявки. Каждое из раздражений описываемой категории, падая на один из члеников-сегментов их тела, вызовет чисто местное смещение — в пределах либо одного лишь затронутого членика, либо, самое большее, еще нескольких соседних. Представим себе теперь животное из той же низко развитой группы, но уже наделенное телерецепторикой. Если добыча или опасность, которую оно уже способно завидеть или почуять, отстоит от него на десятки метров, то, разумеется, все точки его тела находятся от нее практически на одном и том же расстоянии. Какие бы то ни было местные шевеления или изменения позы в этом случае бесполезны. Необходимо устремиться всем телом или к замеченному предмету, если он привлекателен, или прочь от него, если вид его не сулит ничего доброго: Следовательно, восприятия, обеспечиваемые дальнодействующей рецеп-торикой, обусловливают уже не члениковые, или сегментарные, телодвижения; а переместительные движения всего тела как целого в пространстве — то, что в науке о движениях называется локомоциями 19. Нетрудно понять дальше, насколько изменяются те требования, которые новый класс движений предъявляет к нервной системе. Если для древних сегментарных смещений тела достаточно было чисто местных реакций, в лучшем случае вовлекавших еще два-три смежных членика, то для целостного локомоторного передвижения всего тела по пространству необходима уже согласованная, объединенная деятельность мышц всего организма, перемещающая его как целое в едином требуемом направлении. Значит, нужны центры, способные обеспечить такой совместный, согласный хор всей мускулатуры тела. Естественно, что этим центрам всего более подходит помещаться на переднем конце, так сказать, на капитанском мостике всего тела, там, где находятся все телерецепторы, и там, откуда наиболее открытый вид для наблюдения. Эти центры и объединяют работу всей мускулатуры тела, как говорят, интегрируют ее, в едином ритме и в общем смысловом содержании всего движения; эти же центры и возглавляют движение, т. е. берут на себя и инициативу того, когда и какое движение следует предпринять, и решения обо всех последующих изменениях в их ходе. Нельзя умолчать еще об одном качественном сдвиге, причиной которого явились телерецепторы. Заманчивый или угрожающий предмет, завиденный на далеком расстоянии, дает животному срок для целой цепочки планомерных действий. То, что замечено издали, замечено загодя. При этих условиях животное может успеть спрятаться, может выбрать подходящую засаду и затаиться в ней, может развить целую более или менее сложную тактику нападения или самообороны. А это ведет (опять-таки уже описанным порядком естественного отбора) к развитию: 1) зачатков памяти, способной удержать всю цепочку запланированных действий и не перепутать их порядок; 2) зачатков соображения, пригодного для изобретения подходящей цепочки действий и, наконец; 3) зачатков ловкости, позволяющей животному найти реальный, действенный выход из положения. И то, и другое, и третье качества предполагают уже какой-то более или менее работоспособный мозг. Таким путем ротовой конец оказался сперва, по неминуемой логике вещей, передним концом тела, а затем, оснастившись в качестве переднего высокопробными телерецепторами, стал головным концом тела и, наконец, его главным концом. Так получилось, что рот создал телерецепторы, а эти последние — головной мозг. Оборона или наступление? Мы приближаемся к событию, имевшему исключительное значение в истории развития движений. Мы уже видели, что в древнейшие времена, когда еще мысль не зародилась на Земле, ведущий командный пост в эволюции животных занимали как раз движения: для них развивались и уточняли свою работу телерецепторы, во имя их успешности воздвигался первобытный головной мозг. Поэтому то крупное изменение в двигательных средствах (ресурсах) животного, к описанию которого мы переходим, оказало могущественное влияние на все органы животного, на все системы его отправлений. Можно даже сказать, что вся последующая судьба высших представителей животного мира в немалой мере определилась из последствий переворота, совершившегося в ту пору. Условия борьбы за существование, конкуренция между живыми тварями постепенно становились все жестче и злее. Жизнь уже не могла мириться с медлительными, мягкотелыми организмами, рыхлыми, как студень, и подвижными вроде часовой стрелки. Борьба и отбор требовали новых исканий. Как и в военной технике, тут шло чередование: то вперед выдвигался принцип пассивной обороны — принцип бронезащиты, то искания природы обращались к принципам активной борьбы, к усилению средств наступательной техники. Сперва как будто на некоторое время возобладал первый принцип: у высших мягкотелых — моллюсков — стали возникать прочные панцири-раковины, в которые животное могло в случае нужды укрываться целиком. Очевидно, это помогло мало и ненадолго, так как на ближайшем следующем этапе эволюции мы наблюдаем уже ярко выраженное торжество активного принципа — в виде того самого события, к которому вплотную подходит теперь наше повествование. Это событие (делаем о нем последнее вступительное примечание) представляет собой огромный диалектический скачок к совершенно новому оснащению двигательных аппаратов животных. Несмотря на глубокую пропасть между старыми и новыми органами движения, перекрытую этим скачком, и на полное отсутствие каких-либо переходных форм между теми и другими, этот скачок, разумеется, не был мгновенным по времени. Эволюция всегда протекает крайне медленно с точки зрения наших человеческих понятий, и, несомненно, победа новых органов потребовала не одного десятка тысячелетий20. Тем не менее этот долгий срок потребовался не на постепенную, со всеми переходами, выработку новых двигательных органов — мы уже подчеркнули, что таких переходных форм совсем не было, — а только на то, чтобы эти новые органы, которые в какой-то момент эволюции имелись как полуслучайное изменение у двух-трех особей, сто тысяч веков спустя стали достоянием всего соответственного многомиллионного поголовья. Освоение поперечнополосатой мышцы Основой события, предрешившей весь последовавший переворот, было возникновение поперечнополосатой мышцы — точнее говоря, поперечнополосатого мышечного волокна, еще точнее — микроскопически малой круглой пластиночки (величиной с красное кровяное тельце, т. е. меньше одной сотой миллиметра в поперечнике). Из огромного количества таких пластиночек, нанизанных одна за другой, как бусы на нитку, состоит каждое мышечное волокно; из многих тысяч параллельно идущих волокон составлена каждая мышца нашего скелетно-двигательного аппарата. Пластиночки называются анизотропными дисками; сократив это название, мы будем именовать их дальше анизо-элементами мышцы. Поперечнополосатая мышца (несколько ниже мы увидим, чем объясняется такое ее название) полностью решила проблему быстроты и мощности — того, чего так жестоко не хватало древним мягкотелым всех видов. Мышца нового типа способна сокращаться с молниеносной быстротой (вспомним хотя бы движения крыльев мухи или комара, совершаемые с частотою нескольких сотен в секунду). При этом, сокращаясь, она легко развивает высокую мощность, в тысячи раз превосходящую, при том же весе, то, что в состоянии были давать древние мышечные клетки (так называемые гладкие мышцы). Очень похоже на то, что на принцип поперечнополосатой мышцы эволюция набрела случайно: об этом говорит уже упоми навееся нами полное отсутствие переходных или промежуточных форм, которые указывали бы на какое-либо систематическое развитие в этом направлении. Единственным исключением является поперечнополосатая мышца сердца позвоночных животных, несколько более древняя, чем их скелетные мышцы. Но отличия сердечной мышцы от скелетных так незначительны и, главное, все основные, принципиальные новшества, присущие поперечнополосатой мышце, уже настолько полно представлены в ней, что ее нельзя расценить как переходную форму. Очевидно, уж очень велики были биологические преимущества поперечнополосатой мышечной ткани, потому что она привилась сразу и без колебаний и победоносно распространилась на сотни тысяч видов разных животных, несмотря, как увидим ниже, на свои большие недостатки и неудобства.  Появление долгожданного быстрого и мощного двигателя пробудило очень горячую и далеко зашедшую приспособительную работу в животных организмах. Вялые и слабые «гладкие» мышечные клетки хорошо уживались с мягкими и рыхлыми телами их носителей. Не то получилось, когда на сцену появились сокращения, быстрые и могучие, как выстрел. Поместить такую мышцу в тело червя или медузы — это почти все равно, что пытаться зарядить современным артиллерийским снарядом вместо пушки колбасную кожицу. Теперь срочно потребовались жесткие и прочные рычажные устройства, которые обладали бы хорошей подвижностью и вместе с тем обеспечивали бы новой мышце солидные точки приложения сил для ее мощных, резких сокращений. Эволюционная работа по созданию таких жестких рычажных устройств протекала настолько своеобразно, что рассказать о ней хочется в виде небольшого уподобления. Мы надеемся, что после всего сказанного выше о принципах эволюции и отбора такое уподобление не сможет повести к недоразумениям, а в то же время оно способно придать изложению более образную и яркую форму. Дело пошло так, как будто бы на великом конкурсе, объявленном жизнью на наилучшее оснащение для поперечнополосатой мышцы, первую премию поделили между собой два разных проекта. Оба они по первоначальному рассмотрению как будто одинаково хорошо и остроумно решали поставленную конкурсом задачу, хотя решали ее глубоко различными между собой способами. Один из проектов шел под девизом Arthropoda (членистоногие), другой — под девизом Vertebrata (позвоночные). Оба проекта исходили из поперечнополосатой мышцы как чего-то «уже данного и оба объединяли ее с жесткими, суставчато-подвижными скелетами; то и другое входило, очевидно, в „технические условия“ конкурса.  Проект под девизом Arthropoda, осуществившийся на сороконожках, ракообразных, пауках и на всех насекомых, состоял в применении в качестве скелетов прочных, полых внутри, панцирей, похожих на суставчатые рыцарские латы. Мышцы размещались внутри этих шарнирных панцирей, перекидываясь из одного их членика в другой и изнутри же приводя их в движение. Латы, облекавшие все тело животного (яркий пример — рак), прекрасно решали задачу брони, остроумно объединяя ее с задачей рычажной подвижности, требовавшейся новым мышцам. С другой стороны наружные панцирные скелеты насекомых и ракообразных прекрасно решали и задачу устойчивости, не нуждаясь для нее ни в какой помощи со стороны мышц. Это хорошо подтверждается простым опытом. Если осторожно усыпить насекомое или ракообразное, например поднеся к их голове ватку с эфиром или бензином, то усыпленное или даже убитое этим способом животное полностью сохраняет свою устойчивость: продолжает стоять, как и стояло. Для сравнения напомним, что усыпленное или умерщвленное с любой осторожностью позвоночное животное неминуемо падает. Таким образом, у членистоногих мышца полностью разгружена от каких бы то ни было побочных обязанностей, вроде только что упомянутых опор ных, и занимается только своим основным делом, к которому она лучше всего приноровлена, — активными сокращениями. Это кладет известный отпечаток и на ее микроскопическое строение, заметно упрощая его в подробностях сравнительно с мышцами у позвоночных.   То, что мы в нашем сделанном выше уподоблении назвали проектом под девизом Vertebrata и что представляет собою скелетно-мышечное устройство позвоночных, решает возникшую задачу принципиально другим, почти обратным путем. Жесткие звенья — кости, сочлененные между собою в цепочки, — помещаются у этих животных в самой середине каждого звена тела, по его продольной оси. Мышцы облегают его снаружи, со всех тех сторон, где они по условиям подвижности могут понадобиться. Если у суставов имеются стороны, в которые они не могут двигаться (например, локтевой сустав человека — сгибаться в стороны, а не вперед и назад), то с этих сторон вместо более дорогой и нежной мышечной ткани размещается более грубая связочно-сухожильная. Так или иначе, но каждый сустав закреплен со всех сторон гибкими растяжками — мышцами или связками, так сказать расчален ими, очень похож на то, как расчаливают высокие мачты судов или радиопередаточных станций. Такой принцип мышечного монтажа выглядит поначалу менее удобным и ясным, чем тот, который имеет место у насекомых, и загружает мышцу кроме ее прямых функций двигателя еще добавочной опорной (так называемой статической) работой, к которой к тому же поперечнополосатая мышца не слишком хорошо приспособлена. Зато получается явный выигрыш по части гибкости — и пассивной, и активной. Сравните речного рака в его неуклюжих доспехах с рыбкой или змейкой, гибкими, как их бесскелетные предшественники — мягкотелые. Вспомним, что самые древние из позвоночных, рыбы, первыми появившиеся на свет во времена описываемого нами «великого конкурса», в сущности, еще не имели настоящих конечностей. Эти органы выработались у позвоночных позже; в начале же их бытия на Земле они состояли почти целиком из одного позвоночного столба, несшего на себе многокостный, еще не сросшийся череп и гибкую грудную клетку. Позвоночник же, составленный из множества подвижно соединенных члеников, обеспечивал им возможность самых богатых и свободных изгибаний. |