Образ человека. Образ человека в искусстве возрождения

Скачать 394.23 Kb. Скачать 394.23 Kb.

|

|

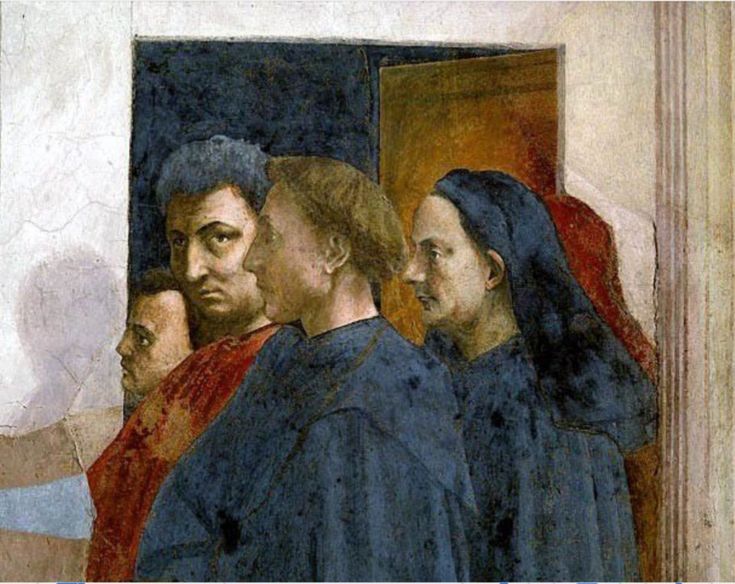

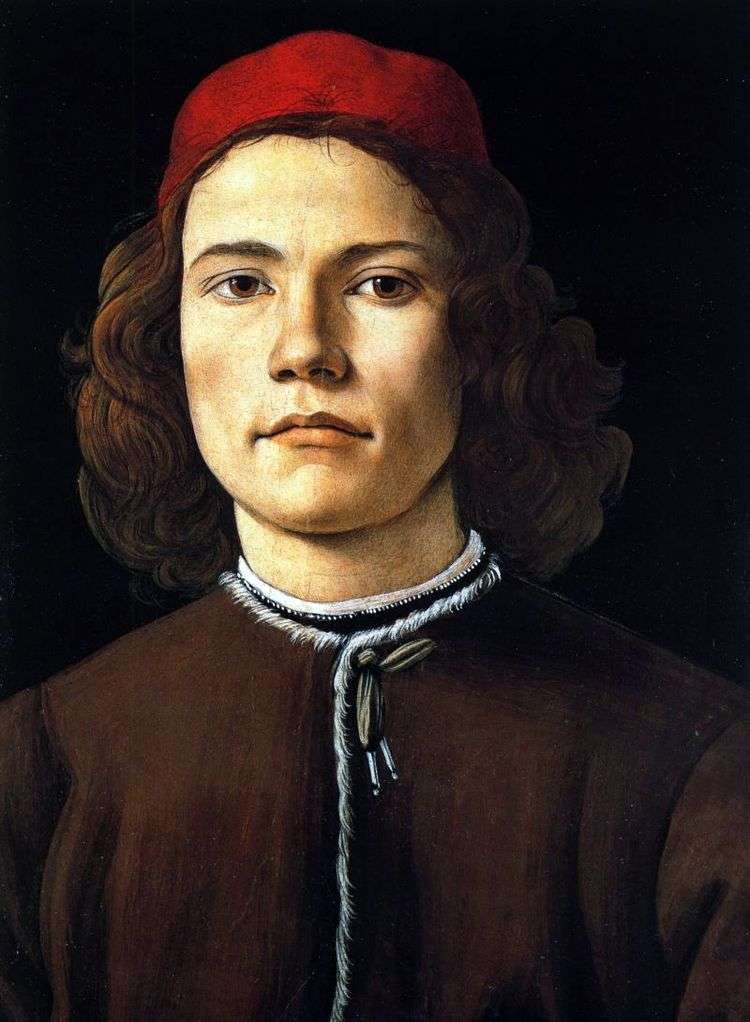

образ человека в искусстве возрождения В настоящее время большинство исследователей согласны с тем, что Возрождение не являлось завершением средневековой культуры или началом нового времени, а представляло собой переходный тип, качественно отличавшейся от той и другой. Началось итальянское Возрождение с обращения к забытым сокровищам античной культуры в науке, литературе, искусстве и философии. В Италии вновь открывали для себя античность, классическую «золотую латынь», обращались к рукописям античных авторов, к античной архитектуре и скульптуре. Но это было не просто возвращение к античности. Само понимание сути человека, природы, окружающего мира уже стало иным в самой своей оценке. Мировоззрение, самосознание человека эпохи Возрождения стали другими: если в эпоху античности человек учился у природы, то в период Возрождения он выделяется из природы; человек творец и мира, и самого себя, он наделен Богом свободной волей. Раскрывая значение человека в культуре и на культуру этого времени, я не ставила целью найти что-то новое или особенное. Моя задача заключается в том, чтобы еще раз утвердить величие разума и воли человека. Показать, насколько искусство олицетворяет гуманистические принципы, возродившиеся именно в эпоху Возрождения. Различие в интерпретации религиозного образа, который для раннего итальянского искусства остается в центре внимания как художников, так и скульпторов, станет ясным при сопоставлении между собой некоторых памятников живописи дученто и треченто, среди которых выделяются произведения выдающегося мастера сиенской школы Дуччо ди Буонинсенья и, особенно, его младшего и великого современника Джотто, того "Джотто, флорентийца", который "после долгого изучения" природы "превзошел не только мастеров своего века, но и всех за многие прошедшие столетия", как сказал о нем Леонардо да Винчи.Джотто опередил свое время, и еще долго после него флорентийские художники подражали его искусству. Джотто - первый по времени среди титанов великой эпохи итальянского искусства. Вазари писал о нем: "И поистине чудом величайшим было то, что век тот и грубый и неумелый возымел силу проявить себя через Джотто столь мудро, что рисунок, о котором люди того времени имели немного или вовсе никакого понятия, благодаря ему полностью вернулся к жизни". Петрарка, хотя и предпочитал в силу своих литературных склонностей сиенцев, отмечал, что красота искусства Джотто воздействует больше на ум, чем на глаз. Боккаччо, Сакетти, Виллани присоединяются к тем же похвалам: Джотто возродил живопись, веками пребывавшую в упадке, придав ей естественность и привлекательность.Джотто ди Бондоне (1266/76 - 1337) родился во Флоренции и переехал в Рим в конце 13 в., кроме этих городов он работал в Неаполе, Болонье и Милане.Самым замечательным произведением Джотто являются росписи в Капелле дель Арена в Падуе, построенной на месте античного цирка. Подобно иллюстрациям или медленно сменяющимся кадрам фильма, эти фрески как бы ведут спокойный рассказ, связывающий разнородные по сюжетам сцены в одно стройное целое. В старые средневековые сюжеты он вносит новые детали. Он настолько очеловечивает их и придает им такую жизненную наглядность, что одним этим уже предвосхищает идеи Возрождения. Основная заслуга Джотто заключается в новой трактовке образа человека, который становится у него жизненным и реальным, наделенным более тонкой психикой, нежели в искусстве античности.Искусство Джотто - это воистину классическое искусство, а не подражание классическим формам. Свидетельство тому - обобщающий взгляд на действительность (хотя и понимаемую как отношение человеческого к божественному), выражающийся в уравновешенности замкнутых масс, универсальности отображения истории, в полноте передачи в зримой форме разнообразного содержания без каких-либо намеков.  Образ человека, мужественно переносящего свои испытания и спокойно взирающего на окружающий мир, проходит лейтмотивом через падуанский цикл Джотто. Человек у Джотто противостоит ударам судьбы, как древний стоик. Он готов покорно сносить свои невзгоды, не падая духом, не ожесточаясь против людей. Такое понимание поднимало человека, утверждало его самостоятельное бытие, придавало ему бодрость. Основы героизма человека у Джотто заключались в его деятельном отношении к жизни. Человек Джотто находит приложение своих деятельных сил в отношениях к другим людям, в своей неразрывной связи с миром себе подобных.  Круг переживаний человека в творчестве Джотто довольно ограничен. Человек только начинает обретать свое достоинство. Он еще не знает гордого самосознания, идеала личности гуманистов. Неразрывно сопряженный с другими людьми, он в этой сопряженности обнаруживает еще свою зависимость. Отсюда основная гамма его переживаний: надежда, покорность, любовь, печаль. Только любознательность, ясность мысли позволяют человеку подняться над своей судьбой. Эта жажда знания была знакома и Данте, который даже в Раю, лицезрея огненное небо, чувствует в груди нестерпимое желание узнать первопричину вещей. Один из самых трогательных образов человека, созданных Джотто, - это Христос в сцене "Поцелуй Иуды". Величественная фигура Христа занимает центральное место среди толпы воинов и учеников. Слева к Христу подходит Иуда, чтобы его поцеловать. Лицо Христа отмечено печатью величия вседержителя, грозного судии, но не страдающего Бога. Джотто произвел такой же переворот в своем толковании этой сцены, как много позже Леонардо в своей "Тайной вечере". "Иконная схема" уступает место напряженному драматизму во всей глубоко волнующей человечности. Христос сохраняет исключительное спокойствие, хотя он, видимо, знает о предательстве ученика. Это спокойствие в соединении с ясным сознанием своей судьбы придает ему характер возвышенного героизма. Лицо Христа в "Поцелуе Иуды" замечательно своими исключительно правильными чертами. Профиль Христа отличается соразмерностью пропорций античной скульптуры. Джотто поднялся здесь до вершин классической красоты. Джотто идет дальше античного идеала человеческой личности. Совершенный человек мыслится им не в счастливом и безмятежном бытии, но в действенных взаимоотношениях с другими людьми. Джотто сумел соединить идеал классической красоты с глубочайшей полнотой душевной жизни человека. Новая живописная система и понимание картины как сценического единства дали ему возможность воплощения образа совершенной личности в ее действенном отношении к окружающему миру и в первую очередь к другим людям. "Оплакивание Христа" принадлежит к числу наиболее зрелых композиционных решений Джотто. Джотто воспринимает событие смерти эпически, с чувством неизбежности свершившегося. "Оплакивание Христа" - это сцена прощания с умершим горюющих о нем людей. Христос лежит, как бездыханный труп, но сохраняет все благородство и величие наконец-то обретшего мир героя. Вся сцена задумана как единое целое. Художник ясным взглядом охватывает действие и строит драматическую сцену, сопоставляя различные оттенки душевных переживаний. Узлом композиции служит прощание Богоматери, припавшей к трупу любимого сына. Это - отчаяние, не находящее ни слов, ни слез, ни жестов. Джотто отчетливо видит физические движения в их неразрывном единстве с душевной жизнью человека. Душевная жизнь человека объективируется у Джотто. Это переполняет высоким познавательным пафосом его произведения и придает такое внутреннее спокойствие и бодрость самым трагическим его сценам. Этим положением определяются и композиционные решения Джотто, его стремление сконструировать картину таким образом, чтобы расположение фигур в восприятии зрителя запечатлелось в виде наглядного, ясного зрелища. Значение творчества Джотто невозможно переоценить. Произведения Джотто отличаются необычной для предыдущей живописи эмоциональностью и выразительностью. Историческое значение новаторства Джотто для развития изобразительного искусства осмыслено уже его современниками. Джотто, один из первых художников, поставил во главе своего творчества - человека. Джотто опередил свое время, и лишь через сто лет другой флорентиец - Мазаччо - поднял искусство на еще более высокую ступень. Вместе с гениальным скульптором Донателло и великим архитектором Брунеллески Мазаччо (1401 - 1428/29) является определяющей фигурой первого этапа Возрождения - первой половины 15 века. Ибо все в его композициях приобрело устойчивость и, как говорит Вазари, он первым поставил в них людей на ноги. И в этом он после Джотто, знаменует новый гигантский скачок в истории европейской живописи.  Главной монументальной работой Мазаччо явились его фрески в капелле Бранканччи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции, ставшую как бы образцом и школой для нескольких поколений итальянских мастеров. В капелле Бранканччи Мазаччо изобразил Адама и Еву в раю, их изгнание, а также ряд сцен из жизни апостола Петра. Мазаччо сделал следующий после Джотто решающий шаг в создании собирательного образа человека, освободившегося отныне от религиозно-этической подосновы и проникнутого новым, подлинно светским мироощущением. Он по-новому использовал возможности светотени, моделирующей пластическую форму. Великолепна композиция "Чудо с сатиром". Три различных момента евангельской легенды объединены в одной сцене. Замечательна также группа изгнанных из рая: широко шагающий Адам, закрывающий глаза руками, плачущая Ева с искаженным от горя лицом. Художник увлечен структурой тела, архитекторикой его масс. Главной монументальной работой Мазаччо явились его фрески в капелле Бранканччи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции, ставшую как бы образцом и школой для нескольких поколений итальянских мастеров. В капелле Бранканччи Мазаччо изобразил Адама и Еву в раю, их изгнание, а также ряд сцен из жизни апостола Петра. Мазаччо сделал следующий после Джотто решающий шаг в создании собирательного образа человека, освободившегося отныне от религиозно-этической подосновы и проникнутого новым, подлинно светским мироощущением. Он по-новому использовал возможности светотени, моделирующей пластическую форму. Великолепна композиция "Чудо с сатиром". Три различных момента евангельской легенды объединены в одной сцене. Замечательна также группа изгнанных из рая: широко шагающий Адам, закрывающий глаза руками, плачущая Ева с искаженным от горя лицом. Художник увлечен структурой тела, архитекторикой его масс.Открытие Мазаччо в области этики столь же поразительно, как и открытие Брунеллески в области познания: оно бесконечно расширяет мировоззрение человека. Как природа не делает различия между прекрасным и безобразным, так и в области нравственного нет априорно данного добра и зла. Мазаччо интуитивно чувствует, что только присутствие человека в мире наделяет его величайшей ответственностью, что его долг состоит в том, чтобы так или иначе выразить свое отношение к действительности. Созданные им типы людей насыщены таким глубоким чувством материального бытия, что мы полностью ощущаем их силу, мужество и духовную выразительность, которые придавали изображенным евангельским сценам величайший нравственный смысл. Мазаччо поднимает нас на высокий уровень своего реалистического мироощущения тем, что образ человека в его трактовке обретает новую ценность. В живописи более позднего времени мы можем обнаружить большее совершенство деталей, но, думаю, что мы не найдем в ней прежнего реализма, силы и убедительности. А какая сила заключена в юношах кисти Мазаччо. Какая серьезность и властность в его стариках! По сравнению с ними фигуры, написанные Мазолино, выглядят беспомощно, а изображения его преемника Филиппо Липпи неубедительны и незначительны, потому что не обладают обязательной ценностью. Даже Микеланджело уступает Мазаччо в реалистической выразительности образов. Сравните, например, "Изгнание из рая" на плафоне Сикстинской капеллы с одноименным сюжетом, написанным Мазаччо на стене капеллы Бранканччи. Фигуры Микеланджело более правильны, но менее осязательны и мощны. Его Адам лишь отводит от себя удар карающего меча, а Ева жмется к нему, жалкая в своем раболепном страхе, тогда как Адам и Ева Мазаччо - это люди, которые уходят из рая с разбитым от стыда и горя сердцем, не видящие, но ощущающие над своей головой ангела, который направляет их шаги в изгнание. Таким образом, в умении распределять свет и тени, в создании четкой пространственной композиции, в силе, с которой он передает объемность, Мазаччо намного превосходит Джотто. Кроме того, он первым в живописи изображает обнаженное тело и придает человеку героические черты, прославляя человеческое достоинство, возвеличивая человека в его мощи и красоте. Мазаччо был великим мастером, понимавшим сущность живописи, он был в высокой степени озарен умением передавать осязательную ценность в художественных образах. Он указал флорентийской живописи путь, по которому та шла вплоть до своего заката. Одновременно с Мазаччо творил и великий скульптор Донателло (1386 - 1466), которого просто невозможно не отметить в своей работе. В его реалистическом творчестве тосканская скульптура поднялась до огромной высоты. Мы знаем об этом человеке, что он был неутомимым тружеником, посвятившим себя упорной работе в поисках художественного совершенства. Донателло представляет драматическую и реалистическую тенденцию. Уравнивая пластику с архитектурой, он первый по примеру древних создает статуи, свободно стоящие, со всех сторон обозримые, сами по себе полноценные, что, однако, не исключало их гармонического сочетания с архитектурой. Вернув скульптуре то самостоятельное значение, которое она имела в античном искусстве, он с еще большей последовательностью, чем его романские и готические предшественники, наделяет свои образы яркой индивидуальностью, глубокой человечностью, так что его святые и герои кажутся нам вполне реальными личностями. По словам Вазари, работая над одной из своих мраморных фигур, Донателло покрикивал на нее: "Говори же! Говори!" Фигура Давида, созданная им в 1409 г. - первая совершенно обнаженная фигура в тогдашней готической схеме: напряжение вытянутой вперед ноги, ось вращения - другая нога, неожиданный порыв движения в линиях обеих рук, живой поворот вправо наклоненной влево головы. Но схема эта выхолощена, сведена к чисто силовым линиям, акцентированным и противопоставленным друг другу в беспокойной гармонии, весьма далекой от готического ритма. Считается, что Донателло использовал в этой скульптуре мотив античной статуи Гермеса, но в замкнутом силуэте Давида - хотя он изображен в состоянии покоя - есть ощущение такой остроты и напряжения, что глубокое отличие этого произведения от его более гармоничных по своему характеру античных прототипов совершенно очевидно. Статуи, изваянные скульптором в несколько приемов между 141 - 1436 г.г. показывают, как меняется его представление об "историческом персонаже". Еще до изображения им простого крестьянина в образе распятого Христа он облекает в одеяния евангелистов и пророков флорентийских граждан, а юношу из народа одевает в доспехи святого Георгия. Но делает он все это не из суетного стремления к похожести, а потому, что действительно находит в облике, и в нравственной закваске тосканцев величие, силу и жизненный реализм, прославляющую в качестве первейшей "гражданской" добродетели Колуччо Салютати и Леонардо Бруни. Перед нами образы, несомненно дошедшие до нас через века, но в то же время несущие на себе неоспоримую печать современности. Это не "тени прошлого", а живые люди, явленные нам волей скульптора. Бронзовый "Давид" (ок. 1430 г.) - это уже не решительный юноша и самоуверенный герой из Орсанмикеле. Перед нами задумчивый юноша, почти изумленный тем, что на его долю выпала честь свершить столь славный подвиг. Тело его слегка отклонено от центральной оси: полусогнутая нога отставлена, благодаря чему центр тяжести тела переносится на другую ногу. Эта статуя свидетельствует об отходе от исторической конкретности и предпочтении ей меланхолической образности религиозной легенды. Огромной силы достиг Донателло в конной бронзовой статуе кондотьера Гаттамелаты в Падуе. На мощном боевом коне Гаттамелата, худой, чуть сутулый, выглядит небольшим. Но в жесте руки с жезлом видна сдержанная, властная сила, разумная и волевая. "Положение во гроб" - один из наиболее трагических рельефов Донателло, где трагическое - это лишь средство, а не самоцель. Изумление, как и скорбь в "Положении во гроб", переживается не отдельными людьми, а целой толпой. История для художника - это бесконечное круговращение, каждое событие - лишь звено в общей цепи. Донателло своими руками разрушает тот гуманистический идеал личности, для утверждения которого он так много сделал. Здесь берет начало кризис гуманизма, который вскоре достигнет кульминации в искусстве Леонардо. Будучи человеком крайне чувствительным к изменению исторической ситуации, Донателло в последний период своего творчества ощущает нарастание кризиса великих идеалов зари гуманизма, начиная от идеала личности и кончая идеалом истории. "Юдифь" своим бессильным жестом и потерянным взглядом, устремленным в пустоту, как бы говорит о тщетности героических усилий. Так завершается творческий путь Донателло, художника поразительно многоликого в своем искусстве. Заканчивая писать об искусстве треченто и кварточенто, отметим основные этапы на пути к совершенству, то есть к искусству Высокого Возрождения. Очень многие школы, очень многие мастера не были мной даже упомянуты. Среди них: Сандро Боттичелли, которого трудно причислить к типичным мастерам Возрождения. Раздираемая противоречиями душа Боттичелли, чувствовавшая красоту мира, открытого Ренессансом, но боявшаяся ее греховности не выдерживает испытания. Так же отмечу флорентийского живописца Филиппино Липпи (сын Филиппо Липпи), ученик Боттичелли и Пьетро ди Козимо, Беноццо Гуццоли, Франческо дель Косса, Эрколе Роберти и Лоренцо Коста. В период раннего Возрождения в искусстве утверждается индивидуальный характер, личность художника. Искусство поднимается выше науки и поэзии, оно высоко ценимо. Из разряда ремесел архитектура, живопись, скульптура перешли в область высокого профессионализма. Человек того времени полон духовных сил. Так, Пико дела Мирандола писал о своих современниках: «О дивное и возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он стремиться, и быть тем, чем он хочет!» Ему вторит Массимо Фичино: «Человек измеряет небо и землю… Ни небо не представляется для него слишком высоким, ни центр земли слишком глубоким… А так как человек познал строй небесных светил, то кто станет отрицать, что гений человека почти такой же, как у самого творца небесных светил, и что он некоторым образом мог бы создать эти светила, если бы имел орудия и небесный материал». Эти слова со всей наглядностью показывают дерзновенный взлет человеческих воззрений, веры человека Возрождения в его силу и талант. Интерес к человеческой фигуре характерен почти для всех мастеров Возрождения. Их интересует все – и красота окружающей природы, и башни, и дворцовые постройки, и разумеется в женских портретах – красота лиц, изысканность причесок и туалетов. Раннее Возрождение окончательно утвердило новые эстетические и художественные принципы искусства. При этом библейские сюжеты по–прежнему остаются весьма популярными. Однако их трактовка становится совершенно иной, в ней уже мало что остается от Средневековья. Эпоха раннего Возрождения завершилась, на смену шло Высокое Возрождение – время наивысшего расцвета гуманистической культуры Италии. Возрождение принесло с собой расцвет изобразительных искусств, прежде всего живописи. В этот период жили и создавали свои произведения титаны Высокого Возрождения – Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан. Сандро Боттичелли (1444-1510) – мастер живописи XV в., - обращается к внутреннему миру своих героев, их тончайшим настроениям и переживаниям.  По мнению знатока итальянской живописи М.П.Муратова, Боттичелли удивительно проникновенно и тонко «выражал содержание эпохи». Да и сама жизнь этого выдающегося живописца словно совпадает с теми событиями, явлениями, настроениями, которые происходили в окружающем мире. Мироощущение творца выражает картина Боттичелли «Весна» (1478). Время художник соотносит с природой, а не с историей. Он не разделяет прошлое, настоящее и будущее. Для него - это «моменты, в котором каждый феномен служит знаком высшего принципа, в нем раскрытого». Другой шедевр Боттичелли «Рождение Венеры» (1485) - ее явление в мир. В этих двух полотнах Боттичелли отобразил два разных образа Венеры, противопоставленных Платоном в «Пире»: Афродиты Пандемос (всенародной – доступной и понятной всем), дочери Зевса и Дионы, Венеры земной («Весна») и Афродита Урании, Небесной Венеры, дочери Урана, рожденной из моря без матери («Рождение Венеры»). По мнению знатока итальянской живописи М.П.Муратова, Боттичелли удивительно проникновенно и тонко «выражал содержание эпохи». Да и сама жизнь этого выдающегося живописца словно совпадает с теми событиями, явлениями, настроениями, которые происходили в окружающем мире. Мироощущение творца выражает картина Боттичелли «Весна» (1478). Время художник соотносит с природой, а не с историей. Он не разделяет прошлое, настоящее и будущее. Для него - это «моменты, в котором каждый феномен служит знаком высшего принципа, в нем раскрытого». Другой шедевр Боттичелли «Рождение Венеры» (1485) - ее явление в мир. В этих двух полотнах Боттичелли отобразил два разных образа Венеры, противопоставленных Платоном в «Пире»: Афродиты Пандемос (всенародной – доступной и понятной всем), дочери Зевса и Дионы, Венеры земной («Весна») и Афродита Урании, Небесной Венеры, дочери Урана, рожденной из моря без матери («Рождение Венеры»).Мечтательно-одухотворенный образ обнаженной богини, рожденной из волн, - эта классическая Венера стыдливая, и она воплощает две стороны любви – целомудренную (ее символизирует нимфа Ора) и чувственную (ее символизируют Зефиры). Легкостью и ясностью образов пронизаны рисунки художника к «Божественной комедии» Данте. Во второй половине XV в. Боттичелли вместе с другими великими художниками Возрождения расписывал стены Сикстинской капеллы. На его живописной манере отразились изменения, произошедшие в связи с увлечением проповедями Савонаролы (монах-проповедник в своих фанатичных речах восставал против современного искусства). Светлая грусть и сдержанность эмоций уступают место экстатичной болезненной выразительности, а мягкая извилистая линия, столь характерна для художника, становится сухой и изломанной. В 1510 году Боттичелли умер в забвении и бедности, Оставленное им художественное наследство огромно. Оно обладает неповторимой индивидуальностью. У его героем особая красота. В трепетной нежности Богоматери или Венеры удивительное выражена душа и физическое совершенство, они производят впечатление людей, понесших утрату, вызывая этим чувство неизгладимой печали… Одни из них утратили небо, другие - землю. Вероятно, в этом ощущении утраты и лежит разгадка притягательности творчества Боттичелли. Ибо, по словам М.П.Муратова, «чертой теперешнего и прежнего интеллектуализма является наклонность к духовному странствию. Наша мысль вечно бродит в далеких и прошлых мирах, скользя бездомной тенью у чужих порогов, у потухших домашних огней, у покинутых алтарей и заброшенных храмов» Леонардо да Винчи Творчество Леонардо да Винчи (1452—1519), его гениальные находки являются связующим звеном между ранним и Высоким Возрождением и глубоко симптоматично, что он, как никто другой, оказался во всеоружии высших достижений материальной и духовной культуры своего времени во всех ее областях. По свидетельству Вазари, он «своей наружностью, являвшей высшую красоту, возвращал ясность каждой опечаленной душе». Всеобъемлющий характер деятельности этого великого художника, скульптора, архитектора, ученого и инженера стал ясен только тогда, когда были исследованы разрозненные рукописи из его наследия, насчитывающие свыше семи тысяч листов, содержащих научные и архитектурные проекты, изобретения и зарисовки. Как ученый и инженер Леонардо обогатил практически все области научного знания: анатомию, физиологию, ботанику, палеонтологию, картографию, геологию, химию, аэронавтику, оптику, механику, астрономию, гидравлику, акустику, математику. Трудно назвать ту область знаний, которой бы не коснулся его гений. В своем знаменитом «Трактате о живописи» (1498) и других записях Леонардо уделил большое внимание изучению человеческого тела, сведениям по анатомии, пропорциям, зависимости между движениями, мимикой и эмоциональным состоянием человека. Леонардо занимали также проблемы светотени, объемной моделировки, линейной и воздушной перспективы. Леонардо отдал дань не только теории искусства, человечество помнит его, прежде всего как, гениального художника. Живописные произведения Леонардо, созданные им в начале XVI в., стали новым шагом на пути к искусству Высокого Возрождения. Он создал целый ряд великолепных алтарных образов и портретов «Мадонна с цветком» (т.н. «Мадонна Литта»), «Поклонение волхвов», «Святой Иероним», «Мадонна в гроте». Вершина мастерства художника - фреска «Тайная вечерня» и одно из самых прославленных произведений мировой живописи — «Мона Лиза» (Джоконда). Все композиции мадонн у Леонардо представляют собой замкнутую пространственную пирамиду, в которую точно вписываются фигуры, и наконец, Леонардо да Винчи создал новую манеру живописи – невесомую световоздушную среду, смягчающую контуры. В 1495 г. Леонардо приступил к созданию своего центрального произведения – фрески «тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария деле Грацие в Милане. Стремясь к наибольшей красочной выразительности в стенописи, он произвел неудачные эксперименты над красками и грунтом. А затем довершили дело грубые реставрации и… солдаты Бонапарта. Судьба оказалась жестокой ко многим творениям великого мастера. А между тем сколько времени, сколько вдохновенного искусства и любви вложил Леонардо в создание этого шедевра. Фреска Леонардо – это огромных размеров композиция, занимающая целиком поперечную стену большого зала монастырской трапезной. И, даже в полуразрушенном состоянии «Тайная вечеря» Леонардо производит неизгладимое впечатление. Леонардо в этой росписи избегают всего того, что могло бы затемнить основной ход изображенного им действия, он добивается редкой убедительности композиционного решения. В центре он помещает фигуру Христа, выделяя ее просветом двери. Апостолов он сознательно отодвигает от Христа, чтобы еще более акцентировать его место в композиции. Учеников Леонардо разбивает на четыре симметричные группы, полные жизни и движения. Основной задачей, которую поставил себе Леонардо в «Тайной вечере», была реалистическая передача сложнейших психических реакций на слова Христа: «Один из вас предаст меня». На стене развертывается древняя евангельская драма обманутого доверия. Давая в образах апостолов законченные человеческие характеры и темпераменты, Леонардо заставляет каждого из них по-своему реагировать на произнесенные Христом слова. Именно эта тонкая психологическая дифференциация, основанная на разнообразии лиц и жестов, и поражала более всего современников Леонардо. Художник объединяет Иуду в одну группу со всеми прочими апостолами, но придает ему такие черты, которые позволяют опознать его среди двенадцати учеников Христа. Около 1503 г. Леонардо выполнил портрет Моны Лизы, супруги флорентийца Франческо Джокондо. «Мне удалось создать картину действительно божественную». Так отзывался художник об этом портрете, который вместе с «Тайной вечерей» считается увенчанием его творчества. Слава картины была настолько велика, что впоследствии вокруг нее складывались легенды. Нельзя не признать, что это произведение, как один из немногих памятников мирового искусства, действительно обладает огромной притягательной силой. Но эта особенность его связана не с воплощением некоего таинственного начала, а рождена его поразительной художественной глубиной. Впервые портретный образ по своей значительности стал на один уровень с самыми яркими образами других живописных жанров. Леонардо считал, что «живопись есть творение, создаваемое фантазией». Но в своей великой фантазии, в создании того, чего нет в природе, он исходил из конкретной действительности. Другими словами: действительность, обретающая некое новое качество в красоте, более совершенной, чем та, которая есть творение художника, завершающего дело природы. И, наслаждаясь этой красотой, по-новому воспринимаешь видимый мир. Это и есть магия реалистического искусства Возрождения. Недаром так долго трудился Леонардо над «Джокондой» в неустанном стремлении добиться «совершенства над совершенством», и, кажется, он достиг этого. Леонардо да Винчи был живописцем, ваятелем и зодчим, певцом и музыкантом, театральным постановщиком и баснописцем, философом и математиком, инженером, механиком – изобретателем. Но и этот перечень не исчерпывает его занятий. Что касается общего воздействия Леонардо на искусство его времени, то его трудно переоценить. Можно смело утверждать, что не было ни одного крупного художника в Италии и в других странах в период Возрождения, который внимательно не изучал бы произведения Леонардо. Даже последующие великие мастера, такие как Рафаэль и Микеланджело, не смогли постигнуть загадки Леонардо. Леонардо создавал монументальные скульптурные образы, проектировал и строил архитектурные сооружения. Леонардо по сей день остается одной из самых харизматических личностей эпохи Возрождения. Ему посвящено огромное количество книг и статей, подробнейшим образом изучена его жизнь. И тем не менее многое в его творчестве остается загадочным и продолжает будоражить умы людей. Универсализм Леонардо настолько непостижим, что Вазари не смог объяснить этот феномен иначе, как вмешательством небес: «К чему бы ни обратился этот человек, каждое его действие носит печать божественности», — так писал знаменитый биограф о великом Леонардо да Винчи. Художественный анализ картины “Рождение Венеры” Сандро Ботичелли.  Картина представляет собой обнажённую богиню, которая плывет к берегу в раскрытой раковине, подгоняемая ветром. В левой части картины Зефир в объятиях своей супруги Хлориды дует на раковину, создавая ветер, наполненный цветами. На берегу богиню встречает одна из граций. В позе Венеры видно влияние классической греческой скульптуры. То, как она опирается на одну ногу, линия бедра, целомудренные жест рукой и сами пропорции тела основаны на каноне гармонии и красоты, разработанном ещё Поликлетом и Праксителем В изображении дующего Зефира, развевающихся волос и движения, выражается жизнь и энергия, тем самым Боттичелли следовал посылкам, изложенным в работах теоретика искусства эпохи Возрождения Леона Баттисты Альберти. Также Боттичелли, опирался на «Трактат о живописи» Ченнино Ченнини, описывающий среди прочего технику дробления лазурита для получения синей краски (васильки на платье Грации) и принцип нанесения тончайшего листового золота (пурпурная накидка Венеры). Среди новшеств Боттичелли важным было использование холста, а не доски, для произведения столь крупного размера. Он добавлял минимальное количество жира к пигментам, благодаря чему холст в течение долгого времени оставался прочным и эластичным, а краска не трескалась. Интересно и то, что вся композиционная схема, согласно анализу Гомбриха, восходит к традиционной схеме “Крещения” (к схеме «Коронование мадонны» Этот принцип композиции и образности не является смешением античности и средневековья, как думали в конце 19 века, а созданием нового символического языка, включающего в себя переосмысленную античность и средневековье, опыт создания «исторической картины», а не просто «истории», в смысле Альберти. Рождение Венеры из воды легко сопоставляется с идеей «возрождения души в водах крещения», и, согласно Пико делла Мирандола, библейское выражение «дух божий носился над водами» соотносимо с дыханием Эроса или Зефирами у Боттичелли, которые движут и вдохновляют к жизни только что рожденную Венеру. Давно уже было замечено, что хрупкая Венера Боттичелли мало напоминает классический прототип, но зато очень близка образам его скорбных мадонн. На картине Боттичелли запечатлен тот момент, те часы полуночные, когда еще «...не властен свет», но уже «расточилась тьма». Предрассветное утро, легкой рябью подернуто пустынное море. На заднем плане картины виднеется голый берег с несколькими острыми мысками, а на берегу с правой стороны колышутся апельсиновые деревья. Перед нами не само рождение Венеры, а прибытие её на остров Крит. Приход на землю богини любовного наслаждения и страдания представлен в тусклых холодных тонах, превосходно гармонирующих с протяжными линиями рисунка. Венера- невинная дева, которая не приемлет любви- плотской. Прототипов её послужил вариант античной статуи Венеры Пудики (стыдливой). Но как преобразована красота и даже самый смысл классической Афродиты, чья стыдливость по-настоящему трогательна, потому что она стесняется своей полнокровной чувственной прелести. Венера Боттичелли прекрасна не телом, а контуром тела. Она не стоит на раковине, а вырастает из неё. Невозможно приписывать ей какие-либо человеческие чувства. Она прикрывает тело не потому, что стыдится, но лишь потому что таков знак Стыдливой, её атрибут, подобный атрибутам, по каким в Средние века различали святых. Горизонт по середине слегка прогибается –отсюда впечатление, что мифические события происходит в похожем на раковину обширном амфитеатре мира, верхний край которого находится выше глаз зрителя. В своем полном формате картина очень плоская и вовсе не такая тесная, как теперь, мерцавшая потускневшими со временем блестками золота. Реферат выполнил студент группы 24-А-18 Неровный Дмитрий |