нейрорегуляция. Нервной трубкой. Образование нервной трубки

Скачать 78.59 Kb. Скачать 78.59 Kb.

|

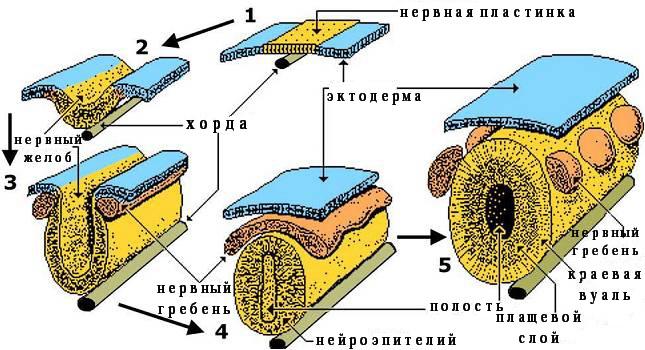

Нервной трубкой называют основу будущей нервной системы, формирующейся у плода, которая развивается из наружного клеточного слоя (зародышевого листка — эктодермы) наряду с кожей, в то время как из энтодермы формируется пищеварительная система. Закладка нервной трубки плода начинается на третьей неделе его развития. Сначала появляется нервная пластинка, затем на ее краях формируются небольшие возвышения, называемые нервными валиками, по центру которых возникает желоб. Он в дальнейшем послужит полостью для органа. Примерно на 24 день пластинка начинает скручиваться и валики смыкаются, образуется форма трубки. Спереди она расширяется, формируя мозговые пузыри, а остальная часть станет в дальнейшем спинным мозгом. От валиков постепенно отделяются частички ганглиозной пластинки, из которых потом сформируются узлы спинного мозга и ответвления вегетативной части нервной системы. Увидеть появление спинномозговых ганглий у зародыша можно уже через 1,5-2 месяца. Клетки, образующиеся в ганглиозной пластинке, постепенно перемещаются к ганглиям в симпатическом стволе, мозговому слою надпочечников и стенкам будущего кишечника. Окончательная сформированность трубки возникает на сроке в 5-8 недель, когда закладывается развитие всех органов плода. В этот момент у младенца формируются сердце, легкие, органы чувств, конечности и прочие системы. Усложняется и сама трубка. Строение и слои В процессе развития нервной системы в трубке возникает три слоя: эпендимный или внутренний; мантийный или промежуточный; краевая вуаль или наружный слой. Образование нервной трубки: 1.Первичная нейруляция (3-я - 4-я недели беременности) - это процесс образования нервной трубки (за исключением ее самых каудальных отделов). Вначале из наружного зародышевого листка (эктодермы) на дорсальной поверхности эмбриона путем дифференциации клеток образуется нервная пластинка. Пролиферация нейроэктодермы, формирующей нервную пластинку, стимулируется подлежащей спинной струной (хордой). Затем нервная пластинка образует бороздку, края которой загибаются и соединяются по средней линии. Процесс соединения краев начинается с области, соответствующей нижним отделам продолговатого мозга и продолжается в ростральном и каудальном направлениях. Переднее отверстие нервной трубки закрывается приблизительно к 24-му дню, а заднее - к 26-му дню. Заднее отверстие располагается на уровне LI - L2. Более каудальные сегменты образуются иначе. После закрытия нервная трубка отшнуровывается от по-вехностной эктодермы. Поверхностная эктодерма дифференцируется в эпидермис кожи. Некоторые прилежащие эктодермальные клетки, расположенные на загибающихся гребнях пластинки, дифференцируются в невральные клетки, которые затем образуют чувствительные ганглии спинальных нервов, V, VII, IX и X черепные нервы, вегетативную нервную систему, а также шванновские клетки, мягкую и паутинную мозговые оболочки и другие неневральные ткани. Окружающая мезодерма превращается в твердую мозговую оболочку и позвонки. 2. Вторичная нейруляция (4-7 недели беременности). ьОбразование нижних поясничных, крестцовых и копчиковых отделов нервной трубки происходит путем канализации и ретрогрессивной дифференциации. Каудальная клеточная масса - группа недифференцированных клеток каудального конца нервной трубки - образует вакуоли. Эти вакуоли сливаются вместе, в конце концов достигая центрального канала ростральных отделов спинного мозга и удлиняя таким образом нервную трубку; этот процесс называется канализацией. Кроме того, параллельно происходит процесс ретрогрессивной дифференциации (атрофического перерождения) каудальной клеточной массы. При этом образуется конечная нить, конус спинного мозга и терминальный желудочек. Вначале конус спинного мозга располагается в области копчика, но поскольку позвоночник растет быстрее спинного мозга, то конус перемещается кверху. К моменту рождения конус обычно расположен на уровне L2-L3 позвонков, а к 3-х месячному возрасту - на уровне L1-L2 позвонков и в дальнейшем остаётся на этом уровне. 2. Из эктодермы в результате дифференциации в процессе онтогенеза образуются покровы тела: наружный эпителий и его производные — кожные железы, чешуи, волосы, перья, когти, поверхностный слой зубов. У беспозвоночных, помимо покровного эпителия, производными эктодермы являются протонефридии. Погружение первичной эктодермы внутрь других клеточных слоев привело к образованию нервной системы — ганглиев и нервных стволов у беспозвоночных; нервной трубки и ее производных — у хордовых. Производными эктодермы являются органы чувств различной степени сложности. Эктодермальное происхождение имеют передняя и задняя кишка и их производные: различные железы и висцеральный скелет. 17. Функции плаценты сложны и многообразны. Дыхательная функция заключается в доставке кислорода от матери к плоду и в удалении углекислого газа в обратном направлении. Газообмен осуществляется по законам простой диффузии. Питание плода и выведение продуктов обмена осуществляется за счет более сложных процессов. Синцитиотрофобласт плаценты продуцирует специфические протеины и гли-копротеиды, обладает способностью дезаминировать и переаминировать аминокислоты, синтезировать их из предшественников и активно транспортировать к плоду. Среди липидов плаценты 1/3 составляют стероиды, 2/3 — фосфолипиды, наибольшую часть — нейтральные жиры. Фосфолипиды участвуют в синтезе белков, транспорте электролитов, аминокислот, способствуют проницаемости клеточных мембран плаценты. Обеспечивая плод продуктами углеводного обмена, плацента выполняет гликогенообразовательную функцию до начала активного функционирования печени плода (IV месяц). Процессы гликолиза связаны с концентрацией глюкозы в крови матери и плода. Глюкоза проходит через плаценту путем избирательной диффузии, причем более половины глюкозы, поступающей из материнской крови, служит для питания самой плаценты. Плацента накапливает витамины и регулирует их поступление к плоду в зависимости от их содержания в крови матери. Токоферол и витамин К через плаценту не проходят. К плоду проникают только их синтетические препараты. Плацента обладает транспортной, депонирующей и выделительной функциями в отношении многих электролитов, в том числе важнейших микроэлементов (железо, медь, марганец, кобальт и др.). В транспорте питательных веществ к плоду и выведении продуктов обмена плода участвуют ферменты плаценты. Выполняя гормональную функцию, плацента вместе с плодом образует единую эндокринную систему (фетоплацентарная система). В плаценте осуществляются процессы синтеза, секреции и превращения гормонов белковой и стероидной природы. Продукция гормонов происходит в синцитии трофобласта, децидуальной ткани. Среди гормонов белковой природы в развитии беременности важное значение имеет плацентарный лактоген (ПЛ), который синтезируется только в плаценте, поступает в кровь матери, поддерживает функцию плаценты. Хорионический гонадотропин (ХГ) синтезируется плацентой, поступает в кровь матери, участвует в механизмах дифференцировки пола плода. Определенную роль в образовании сурфактанта легких играет пролактин, синтезируемый плацентой и децидуальной тканью. Из холестерина, содержащегося в крови матери, в плаценте образуются пре-гненолон и прогестерон. К стероидным гормонам плаценты относятся также эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол). Эстрогены плаценты вызывают гиперплазию и гипертрофию эндометрия и миометрия. Кроме указанных гормонов, плацента способна продуцировать тестостерон, кортикостероиды, тироксин, трийодтиронин, паратиреоидный гормон, кальцито-нин, серотонин, релаксин, окситоциназу и др. Обладая системами синтеза гуморальных факторов, тормозящих иммуно-компетентные клетки матери, плацента является компонентом системы иммуно-биологигеской защиты плода. Плацента как иммунный барьер разделяет два генетически чужеродных организма (мать и плод), предотвращая тем самым возникновение между ними иммунного конфликта. Определенную регулирующую роль при этом играют тучные клетки стромы ворсин хориона. Плацентарный барьер обладает избирательной проницаемостью для иммунных факторов. Через него легко проходят цитотоксические антитела к антигенам гистосовме-стимости и антитела класса IgG. Плацента обладает способностью защищать организм длода от неблагоприятного воздействия вредных факторов, попавших в организм матери (токсические вещества, некоторые лекарственные средства, микроорганизмы и др.). Однако барьерная функция плаценты избирательна, и для некоторых повреждающих веществ она оказывается недостаточной. 16. Анатомическая классификация плацент учитывает количество и расположение ворсинок на поверхности аллантохориона. 1. Диффузная плацента выражена у свиней и лошадей (короткие, неразветвленные ворсинки равномерно расположены по всей поверхности хориона). 2. Множественная, или котиледонная, плацента свойственна жвачным. Ворсинки аллантохориона расположены островками – котиледонами. 3. Поясная плацента у хищных представляет собой зону скопления ворсинок, расположенных в виде широкого пояса, окружающего плодный пузырь. 4. У дискоидальной плаценты приматов и грызунов зона ворсинок хориона имеет форму диска. Гистологическая классификация плацент учитывает степень взаимодействия ворсинок аллантохориона со структурами слизистой оболочки матки. Причем, по мере убывания количества ворсинок они становятся более разветвленными по форме и глубже проникают в слизистую оболочку матки, укорачивая путь перемещения питательных веществ. 1. Эпителиохориальная плацента свойственна свиньям, лошадям. Ворсинки хориона проникают в маточные железы, не разрушая эпителиального слоя. При родах ворсинки легко выдвигаются из желез матки, обычно без кровотечения, поэтому такой тип плацент еще называют полуплацентой. 2. Десмохориальная плацента выражена у жвачных. Ворсинки алланто-хориона внедряются в собственную пластинку эндометрия, в области его утолщений–карункулов. 3. Эндотелиохориальная плацента характерна для хищных животных. Ворсинки детской плаценты соприкасаются с эндотелием кровеносных сосудов. 4. Гемохориальная плацента обнаруживается у приматов. Ворсинки хориона погружаются в заполненные кровью лакуны и омываются материнской кровью. Однако, кровь матери не смешивается с кровью плода. 14. Серозная или наружная оболочка выполняет защитную и трофическую функции, лежит погранично с белком. В серозной оболочке образуются кровеносные сосуды, и она может всасывать продукты расщепления белковой оболочки и доставлять их к плоду. Однако основная функция серозной оболочки – дыхательная, которая выполняется путем доставки кислорода из воздушной ямки по сосудам к зародышу. В будущем у млекопитающих серозная оболочка трансформируется в хорион и плаценту. 13. Желточный мешок имеет энтодермальное происхождение, покрыт висцеральной мезодермой и непосредственно связан с кишечной трубкой зародыша. У зародышей с большим количеством желтка он принимает участие в питании. У птиц, например, в спланхноплевре желточного мешка, развивается сосудистая сеть. Желток не проходит через желточный проток, соединяющий мешок с кишкой. Сначала он переводится в растворимую форму под действием пищеварительных ферментов, продуцируемых энтодермальными клетками стенки мешка. Затем попадает в сосуды и с кровью разносится по всему телу зародыша. |