ТДЭ 1-5. Общее оборудование физического кабинета. Гальванические элементы и аккумуляторы. Школьный распределительный щит

Скачать 6.9 Mb. Скачать 6.9 Mb.

|

Опыт 2. Получение осциллограммы модели звукового генератораОбщий вид модели показан на рисунке 10. К зажимам 5 и 8 подключите источник постоянного тока напряжением 4 В, а с зажимов 6 и 7 снимите выходное напряжение. Для демонстрации действия генератора закоротите зажимы 2 и 3, а к зажимам 6 и 7 подключите громкоговоритель. В качестве источника тока можно использовать батарею аккумуляторов. Пронаблюдайте изменение частоты колебаний генератора при вращении ручки переменного резистора. Подключите зажимы 6 и 7 ко входу осциллографа и вычертите осциллограмму модели генератора. Опыт 3. Изучение усилителя низкой частотыСоберите установку по рисунке, в которую входят звуковой генератор ГЗШ, усилитель низкой частоты УНЧ, на вход «Л» которого подается сигнал. Включите ГЗШ и получите слабый звуковой сигнал. Включите УНЧ. После прогрева ламп переключите громкоговоритель со входа усилителя на низкоомный выход. Вращением ручки регулятора громкости пронаблюдайте за изменением громкости звука. Установите звук средней громкости. Переключите громкоговоритель Гр с низкоомного выхода на высокоомный. Сделайте вывод по наблюдаемому явлению. Отключите громкоговоритель. Подключите головные телефоны сначала к низкоомному выходу, а затем к высокоомному. Сделайте вывод. Установите небольшой сигнал. Переключите провода со входа Л сначала на вход АД, а затем на вход М. Сделайте вывод. Повторите опыт с усилителем УНЧ-5  Опыт 4. Изучение усилителя низкой частоты на панели Соберите установку по рисунку 70. Покажите преподавателю. Включите генератор ГЗШ и выпрямитель ВУП-2. Установите ручкой ГЗШ «Усиление» небольшой сигнал. Отключите громкоговоритель. Подключая осциллограф к входу и выходу усилителя, определите приблизительно коэффициент усиления электрических колебаний как отношение амплитуд входного и выходного сигнала. Вопрос. Как можно изменить громкость низкоомного громкоговорителя, применяя совместно с ГЗШ УНЧ-3, УНЧ на панели, УНЧ-5? Контрольные вопросы 1. Допустим, на экране исправного осциллографа нет никакого сигнала. Что необходимо предпринять, чтобы получить развертку? 2. В каких опытах может быть применен осциллограф? 3. В каких опытах может быть применен генератор ГЗШ или УНЧ? Министерство образования и науки Украины Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского Физический факультет Кафедра астрономии и методики физики Лабораторная работа № 5 Тема: Общее оборудование физического кабинета. Устройство и принцип действия насосов. Проекционная аппаратура Симферополь, 2006 Лабораторная работа №5 Тема: Общее оборудование физического кабинета. Устройство и принцип действия насосов. Проекционная аппаратура 1. Изучить устройство насосов: а) Ручной насос Шинца; проделать опыт с магдебургскими тарелками (1,2). б) Масляный насос Комовского (1). в) Модель водоструйного насоса (1,3). г) Ознакомиться с устройством и действием стеклянных моделей водяных насосов (2). 2. Ознакомиться с проекционной аппаратурой: а) Универсальный проекционный аппарат с оптической скамьёй. Получить проекцию водоструйного насоса (4). б) Продемонстрировать механическую модель броуновского движения (2,4). в) Эпидиаскоп (1). г) Графопроектор, диапроектор (2). Литература:

Методические задания

а) для горизонтальной плоскости: - к телу не приложена сила тяги; - к телу приложена сила тяги под углом к вектору перемещения (вверх); - к телу приложена сила тяги под углом к вектору перемещения (вниз); б) для наклонной плоскости.

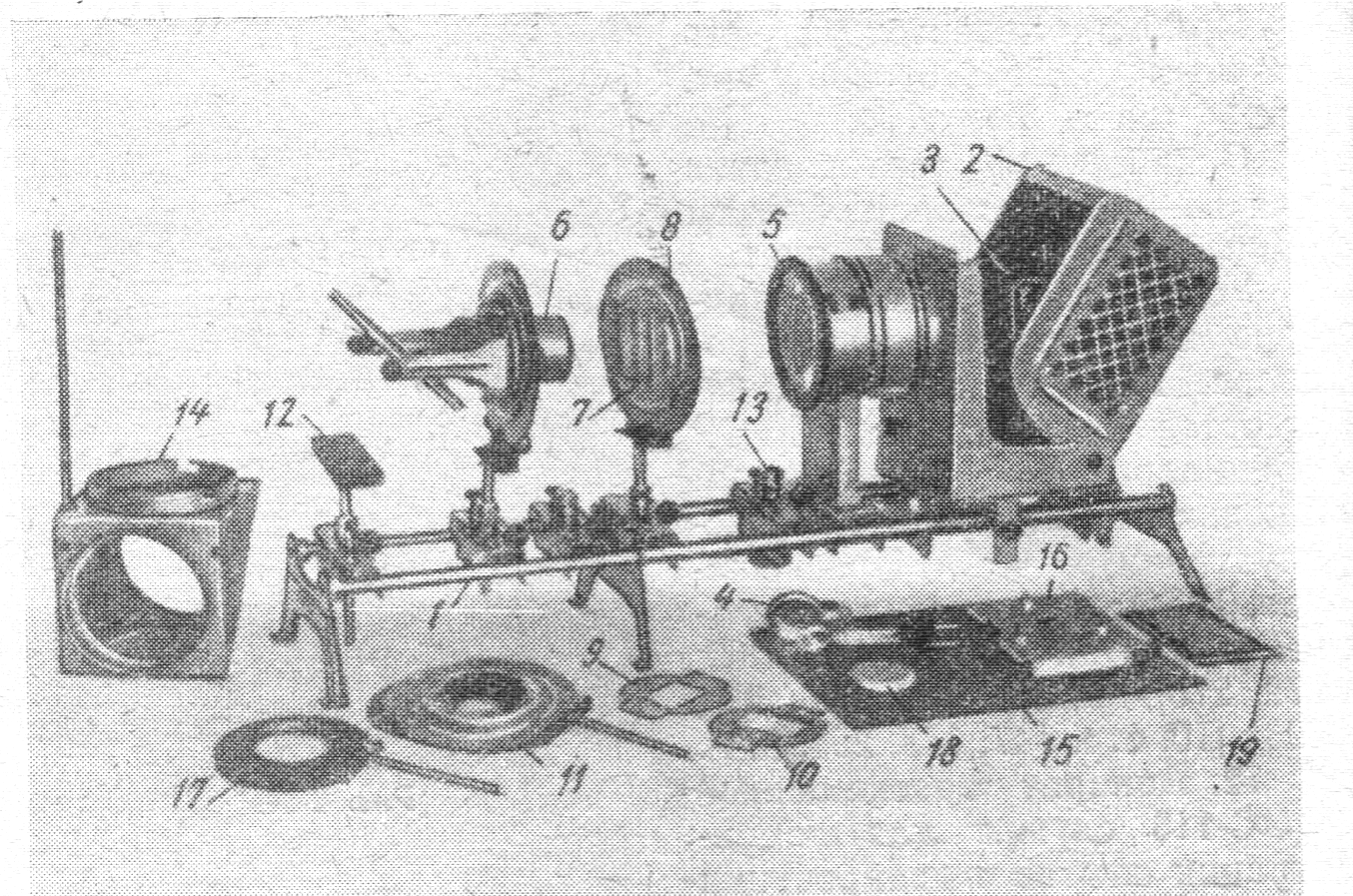

Теоретические вопросы 1. Давление: механическое, гигроскопическое, атмосферное. Единицы давления: паскаль, мм. рт. столба и соотношение между ними. Приборы, измеряющие давление пара, газа в резервуаре. Манометры. Виды манометров (принцип устройства и действие). Закон Паскаля. Атмосфера. Атмосферное давление. Опыт Торичелли. Приборы, измеряющие атмосферное давление - барометры (сифонный, чашечный, анероидный). Их устройство и принципы действия. 2. Физические приборы, подтверждающие наличие атмосферного давления -магдебургские полушария - насосы (ручной насос Шинца, масляный насос Комовского, водоструйный насос, водяные насосы). Закон Бернулли. Сообщающиеся сосуды. Законы сообщающихся сосудов. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 3. Использование насосов в демонстрационном и лабораторном эксперименте в курсе физики средней школы (класс, тема). 4. Определить место изучения насосов в курсе физики СШ в соответствии с программой (класс, тема). 5. Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Виды отражений. Линзы и их виды. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы, оптическая сила линзы и её единицы измерения. Проекционная аппаратура (её виды), универсальный проекционный аппарат, его устройство, схема, принцип действия. Объектив проекционного аппарата. Конденсор. Ход лучей в проекционном аппарате. Коэффициент увеличения проекционного аппарата. Кодоскоп. Эпидиаскоп. Виды зеркал. Построение изображения в плоском и сферическом зеркалах. Треугольная призма. Полное отражение. Предельный угол полного отражения. 6. Использование проекционной аппаратуры в демонстрационном и лабораторном эксперименте в курсе физики СШ (класс, тема). 7. Определить место изучения проекционной аппаратуры в курсе физики СШ в соответствии с программой (класс, тема). У   ниверсальный проекционный аппарат с оптической скамьёй для физических кабинетов Назначение прибора Проекционный аппарат является универсальным прибором; он предназначается для демонстрации ряда опытов из разных разделов физики СШ, техникумов и некоторых опытов из курса физики ВУЗов. С аппаратом весьма наглядно можно показать устройство и действие проекционного фонаря, проводить демонстрационные опыты с различными действующими приборами и приспособлениями, располагаемыми в горизонтальной и вертикальной плоскостях, проецировать диапозитивы, а также показывать демонстрационные опыты по геометрической и физической оптике. Устройство прибора В комплект проекционного аппарата входят следующие основные части и детали (рис.1) 1) Скамья 1 из двух направляющих труб и выдвижных стержней, позволяющих изменять длину установок в пределах от 500 до 900 мм. 2) Корпус осветителя 2 с колодкой, в которой имеются гнёзда для быстрой и удобной установки и смены источников света -электрических ламп; к колодке присоединён шнур длинной 1,5 м для подводки электрического тока. 3) Источник света: а) кинопроекционная лампа 3 «К-18» (300 Вт, 127 В или 300 Вт, 220 В); б) автомобильная лампа 4 «А-20» (6 В, 21 ев). 4) Конденсор двухлинзовый 6, разборной, на стойке и специальном рейторе, благодаря которому конденсор может перемещаться вдоль скамьи; диаметр линз конденсора равен 110-115 мм. 5) Объектив типа «Перископ» 7 с зеркалом; главное фокусное расстояние объектива 136 мм, объектив устанавливается на скамье с помощью ширмы на стержне и рейторе. 6) Рамка двойная диапозитивная на ширме 8, в которой она может поворачиваться на 360°, что даёт возможность быстро устанавливать диапозитивы большей или меньшей стороной в высоту; рамка приспособлена для стеклянных диапозитивов размером 50x50 мм, во время демонстрации рамка устанавливается в рейторе при помощи ширмы со стержнем. 7) Диафрагма дисковая с четырьмя отверстиями 9 на ширме, со стержнем для установки в рейторе. 8) Щель раздвижная 10; для опытов щель укрепляется на другой стороне ширмы, имеющей дисковую диафрагму. 9) Столик на стержне 11 для установки различных объективов. 10) Рейторы 12 (5 штук). Из пяти рейтеров два имеют простое, обычное устройство и предназначаются только для неподвижного закрепления объективов в каком-либо определённом месте скамьи. Другие два рейтора имеют винтовое приспособление для небольших поперечных перемещений объектива относительно главной оптической оси конденсора. Последний, пятый рейтор, кроме приспособления для поперечных перемещений объектива по высоте; это рейтор применяется, например, для установки на скамье дуговой лампы и регулировки положения светящегося пятна относительно конденсора. 11) Экран-ширма 13 картонный, складной, белый с внутренней стороны и цветной с наружи, размеры экрана в сложенном виде 300x210 мм. Экран-ширма предназначается для получения на нём изображений во время подготовки демонстрационных опытов. Кроме того, он применяется в некоторых опытах в качестве ширмы, которой загораживают аппарат от аудитории, так как часть лучей света, отражаясь от различных предметов, может попасть в сторону учащихся и помешать наблюдению. 12)Приспособление для горизонтальной проекции 14 с одной плосковыпуклой линзой диаметром 110-115 мм и зеркалом; линза во время горизонтального проецирования берётся от разборного конденсора 6. Источники света (электрические лампы) устанавливаются в корпусе осветителя с помощью специальных патронов. Эти патроны заканчиваются двумя штырьками (вилкой), вставляемыми в гнёзда колодки, помещённой внутри корпуса. Сама колодка может поворачиваться на некоторый угол вокруг вертикальной оси. Перемещение лампы относительно вертикальной оси вправо и влево, а также вверх и вниз осуществляется с помощью двух регулирующих винтов, укреплённых и на корпусе осветителя (рис. 2, а и б). Один из этих винтов расположен справа, внизу корпуса и служит для перемещения лампы по горизонтали. Другой винт расположен снизу, под корпусом осветителя и служит для перемещения лампы по вертикали. Подготовка аппарата к работе Подготовку аппарата к работе следует начинать с установки источника света. Для этого открывают корпус осветителя, закреплённого на одном конце скамьи (рис. 2), вставляют в гнёзда колодки лампу и, пользуясь регулировочными винтами, располагают лампу таким образом, чтобы её волосок находился на главной оптической оси конденсора. Затем придвигают по скамье к корпусу осветителя конденсор так, чтобы нить лампы оказалась приблизительно в главном фокусе задней линзы конденсора (рис. 3). Если после установки лампы и перемещения конденсора получают на экране с помощью объектива изображение круга (проекция передней линзы конденсора), равномерно освещённого по всей поверхности, расположение лампы можно считать правильным. В зависимости от содержания опытов дальше на скамью устанавливают другие приспособления (дисковую диафрагму, щель, рамку для диапозитивов и т.д.) в тех или иных сочетаниях, причём все они должны быть правильно расположены рейторах относительно оптической оси конденсора. Подобранное по высоте этих приспособлений фиксируется с помощью упорных колец с винтами, надетых на стержни 15 (рис. 1). Это значительно облегчает в дальнейшем сборку всевозможных других установок. При подготовке прибора для демонстрации горизонтально расположенных объектов поступают так. После установки лампы в корпусе осветителя из конденсора вынимают переднюю линзу (она для этой цели вделана в отдельную оправу), плотно надевают на него приспособление для горизонтальной проекции и кладут сверху конденсора в соответствующее гнездо ранее вынутую линзу. Затем на вертикальный стержень надевают ширму с объективом и оборотной призмой или зеркалом и закрепляют её винтом (рис.4). Чтобы проверить установку, включают ток и, перемещая объектив вверх и вниз, проецируют на экран верхнюю линзу конденсора для получения равномерно освещённого круга. Перед включением тока необходимо выяснить, какое напряжение в электрической сети. Если напряжение 127 В, то кинопроекционные лампы «К-12» или «К-18» могут включиться непосредственно в сеть: при напряжении сети 220 В питание ламп осуществляется через понижающий трансформатор 110-127 В, 300 ва. В случае отсутствия электрической сети в качестве источника света может быть использована автомобильная лампочка «А-20» напряжением 6 В с питанием от аккумулятора или сухих элементов. С этим источником света можно вполне удовлетворительно демонстрировать значительную часть опытов. Работа с аппаратом Описанный универсальный прибор даёт возможность поставить ряд разнообразных демонстраций, часть которых приводится ниже. 1. Демонстрация вертикальных объектов. На скамью аппарата, подготовленного для вертикального проецирования, как это было описано выше, устанавливают тот или иной прибор. Передвигают прибор по скамье к конденсору и располагают на таком расстоянии, чтобы он был весь освещён. Поперечное сечение конуса света, выходящего из конденсора, должно быть несколько больше поперечного сечения объекта. Затем на скамью устанавливают с помощью рейтора объектив и, перемещая его вдоль оптической оси конденсора, получают на экране резкое изображение объекта. На рисунке 5 показана такая установка. В вертикальной плоскости можно также демонстрировать различные диапозитивы. Для этого, как было показано на рисунке 6, в рейтор устанавливается двойная рамка на ширме 8., 2. Демонстрация горизонтальных объектов. На конденсорную линзу аппарата, подготовленного для горизонтального проецирования (рис. 4), помещают соответствующий объект: прибор для демонстрации модели броуновского движения, или кристаллизатор с водой для наблюдения изменения поверхностного натяжения, или ванну для иллюстрации обтекания тел разной формы и т.д. Затем с помощью объектива получают резкое изображение на экране всех деталей проецируемого прибора. 3. Дисперсия света. Для получения на экране сплошного спектра собирают сначала установку по схеме, показанной на рисунке 7, но только без призмы, и на экране, расположенном в положении эь получают резкое изображение щели. Затем перед объективом, на столик, устанавливают обычную трёхгранную призму из флинтгласа или призму прямого зрения. В первом случае лучи света, пойдя призму, не только разложатся на цветные, но и отклонятся в сторону от оптической оси. Поэтому, чтобы получить изображение спектра, следует экран перенести в положение Э2, приблизительно на такое же расстояние от призмы. Во втором случае, когда берётся призма прямого зрения, переносить экран не нужно, но всю установку следует расположить так, чтобы экран был хорошо виден аудитории. Внешний вид установки для демонстрации сплошного спектра с трёхгранной призмой показан на рисунке 8. Для демонстрации линейчатых спектров установку оставляют такой же, как описано выше, но только вместо кинолампы в качестве источника света берут лампу ртутную, например «СВДШ-250», или лампу дуговую с углями, в которой предварительно введены те или иные соли. В последнем случае на экране получается сплошной спектр, а на его фоне будут выделятся яркие линии линейчатого спектра. Следует иметь в виду, что все опыты по дисперсии света значительно лучше получаются с призмой прямого зрения. 4. Интерференция света. На рисунке 9 изображена схема расположения приборов для демонстрации интерференции света с бипризмой, а на рисунке 10 представлена и сама установка, которая собирается в следующем порядке, сначала с помощью конденсора получают на поверхности щели, установленной на его главной оптической оси, изображение источника света такого размера, чтобы вся щель была полностью закрыта ярким, светящимся пятном. Затем на расстоянии 200-250 мм от освещённой щели устанавливают бипризму (при этом скамью приходится несколько раздвинуть), а за ней приблизительно на расстоянии одного метра - экран. Ребро призмы должно быть строго параллельно щели и находиться с ней в одной вертикальной плоскости, проходящей вдоль оптической оси конденсора, чтобы плоский пучок лучей от щели освещал только ребро призмы. Уменьшая ширину щели до 0,15-0,1 мм, получают на экране интерференционную картину шириной 1,5-2 см. При этом рекомендуется экран поставить не перпендикулярно лучам света, а под тупым углом, как показано на схеме пунктиром (рис. 9). В этом случае изображение «вытянется» в ширину и полосы интерференции будут хорошо заметны на экране. Успех этой демонстрации зависит исключительно от тщательности установки на скамье указанных выше деталей. Поэтому и щель и бипризма должны быть вставлены в рейторе с регулировочными винтами. Без возможности плавного поперечного перемещения щели и бипризмы, которое обеспечивается рейтором, и без одновременной возможности вращения бипризмы относительно оптической оси в ширме, на которой она укреплена, проведение этого опыта было бы крайне затруднительно. Интерференционную картину в виде колец Ньютона можно продемонстрировать всей аудитории с помощью установки, показанной на рисунке 11, где выдвижная часть скамьи поставлена под некоторым углом к основной части. Расположение приборов ясно видно на схеме (рис. 12), представляющей всю установку в плане. В этом опыте можно одновременно получить два изображения колец Ньютона на двух экранах Э1 и Э2, причём первое - в проходящем свете, а второе - в отражённом. |