Практическая работа. 6.11.2021 Практическая работа Определение длины реки. Определение длины главной реки

Скачать 0.85 Mb. Скачать 0.85 Mb.

|

|

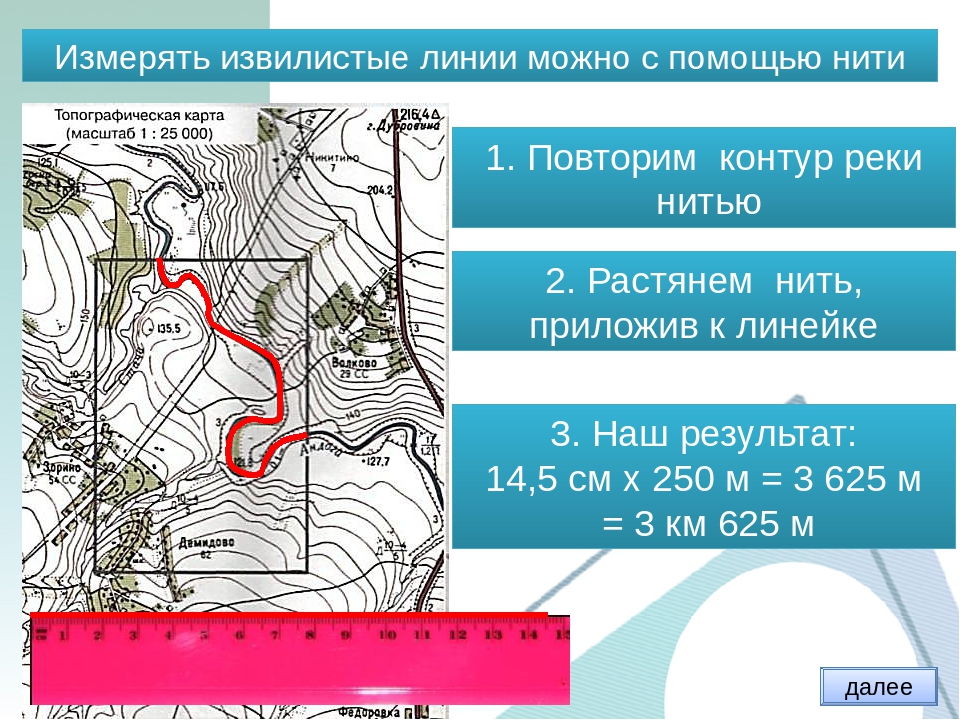

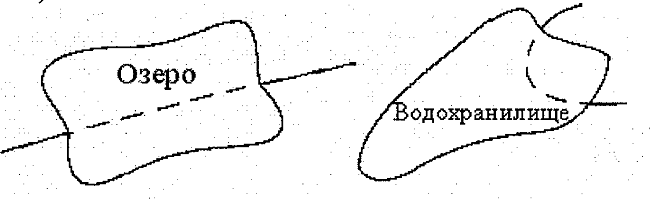

Работу сдать 8.11.2021 Практическая работа Тема: Определение длины главной реки Цель: Определить длину реки циркулем-измерителем Задание: 1 Изучите способы измерения длины криволинейных линий 2 Выполните измерения главной реки с помощью циркуля-измерителя. Используйте схему бассейна реки из практической работы «Определение морфометрических характеристик реки». Выполните расчет длины главной реки. Сравните полученный результат длины реки со справочными данными. Запишите его в тетрадь. Как вы думаете, почему ваши результаты не сходятся и имеют погрешность? 1 С помощью курвиметра В некоторых случаях для измерения извилистых линий используется курвиметр, который состоит из обводного (мерного) колёсика и счётного механизма с циферблатом (рис. 1). Измерение линий при помощи курвиметра производится следующим образом. Сначала определяют цену деления шкалы циферблата в масштабе данной карты. Для этого на карте берётся отрезок известной длины d, например, сторона квадрата координатной сетки. В начале этого отрезка устанавливают курвиметр и берут отсчёт по шкале N1. Затем обводное колёсико прокатывают по всей длине этого отрезка и вновь берут отсчёт по шкале N2. Произведение разности отсчётов n = N2 – N1 на цену деления С будет соответствовать длине данной линии, С n = d. Отсюда цена деления шкалы циферблата в масштабе данной карты будет равна  . . Фотоснимок прибора     Ручка прибора Ручка прибора Стрелка Стрелка Циферблат Циферблат                     0 Шкала   90 10   20  80                           30 70      40 60 50  Мерное (обводное)   колесо Рисунок 1- Схема курвиметра Для определения длины извилистой линии нужно провести курвиметром по всей длине линии и взять отсчёты по шкале в начале и конце её (рисунок 2). Затем по формуле вычислить длину извилистой искомой линии  D = C n D = C n Рисунок 2- Определение длины криволинейной линии курвиметром Способ 2 Измерение длины кривой при помощи мокрой нитки 1. Нитку нужно смочить, иначе уложить ее на бумагу трудно. 2. Приложить нитку к кривой линии так, чтобы она повторяла все изгибы маршрута. 3. Отметить на нитке (пальцами или пинцетами) точки начала и конца маршрута (можно аккуратно обрезать нитку ножницами по этим точкам). 4. Распрямить нитку, замеченный (или отрезанный) участок нитки приложить к линейке и измерить, сколько в нем сантиметров. Результат измерения умножить на количество километров на местности для данного масштаба. (Можно приложить нитку к линейному масштабу на карте и сразу прочитать длину реки.)  Способ 3 С помощью циркуля –измерителя Чтобы точно определить исток и устье главной реки, прочитайте текст! Длиной реки (L) называется расстояние от истока до устья в километрах; счет километров принято вести от устья, как наиболее определенной точки, чем исток. Исток реки – место (на карте – точка) начала реки; обычно соответствует месту, с которого появляется постоянное русло потока. Нередко для крупных рек за начало реки условно принимается место слияния двух рек разного названия. В этом случае следует различать гидрографическую длину реки, представляющую собой сумму длин основной реки и той из ее образующих, исток которой наиболее удален от места слияния. На болотных реках за исток часто принимается точка, с которой появляется открытый поток с постоянным руслом. При определении местоположения истока рекомендуется руководствоваться следующими положениями: на топографических картах за исток реки следует принимать начало ее изображения сплошной (или пунктирной) линией, либо ключ или родник, являющийся началом реки; если река вытекает из озера, то за ее исток принимается точка пересечения линии реки с береговой линией озера; если река вытекает из болота, то за исток реки принимается начало сплошной или пунктирной линии, изображенной на карте; если река образуется слиянием двух рек, имеющих свои собственные названия, отличные от названия основной реки, за исток (начало) основной реки принимается место слияния этих рек; если на карте одна из двух составляющих рек имеет название, отличное от названия основной реки, а другая не имеет собственного названия, то за исток основной реки принимается исток составляющей, не имеющей названия; в тех же случаях, когда река образуется в результате слияния двух и более рек, не имеющих названия, за исток принимается начало большего по длине составляющего притока. Если длина составляющих притоков одинакова, принимается исток той составляющей, у которой больше: площадь водосбора. Если и длина, и площади водосборов составляющих рек одинаковы, то за исток основной реки принимается исток той составляющей, у которой он имеет большую высоту. И, наконец, если все указанные характеристики одинаковы, то за исток реки принимается исток левой составляющей, а в случае трех составляющих - исток средней из них. Устье – место впадения реки в море, озеро (водохранилище), другую реку или место, в котором вода реки полностью растекается по поверхности суши, расходуясь на испарение и просачивание в почву, или полностью разбирается на орошение, водоснабжение и т.п. При установлении местоположении устьев рек на карте следует придерживаться следующих основных правил: в общем случае за устье реки принимается точка пересечения впадающей реки с береговой линией принимающей реки, озера, моря; устьем реки, имеющей дельту, считается место впадения главного рукава дельты; при наличии нескольких одинаковых по водности рукавов основным считается тот, который имеет больший уклон, а если уклоны одинаковы или не могут быть установлены, то за основной принимается наиболее короткий из них. У всех многорукавных устьев, имеющих название, за устье принимается устье рукава, имеющего название основной реки; при впадении реки двумя рукавами в разные реки, основной - более мно- говодный, а место его впадения принимается за устье; положение ручьев пересыхающих рек определяется как конец обозначения этих рек на карте сплошных или пунктирных линий. В тех случаях, когда река протекает через озеро или водохранилище, сохраняя при этом свое название, в длину реки включается и длина озера или водохранилища между точками впадения и выхода реки по средней линии водоема, примерно совпадающей с положением прежнего русла реки до создания водохранилища (рисунок 1).  Рисунок 1- Пример определения длины реки, протекающей через озеро или водохранилище по прежнему руслу реки Ход работы: Использование малого «шага» циркуля - измерителя (например, 2мм) можно измерить длину криволинейного отрезка, в том числе и реки. Измерение длин кривых линий производится последовательным отложением «шага» циркуля. Величина «шага» циркуля зависит от степени извилистости линии, но, как правило, не должна превышать 2 мм. Длина извилистой линии, измеренной по карте, всегда несколько меньше ее действительной длины, так как измеряются не кривая линия, а хорды отдельных участков этой кривой; поэтому в результаты измерений по карте приходится вводить поправку — коэффициенты увеличения расстояний (см. табл. 1).  Таблица 1- Коэффициенты увеличения расстояний

Таким образом, длину маршрута на местности определяют по формуле: L=(n×К)×М (м, км) n- количество «шагов» циркуля-измерителя по заданной линии (от истока до устья реки!), при растворе циркуля 2 мм нужно n×2(мм) М – масштаб карты К – коэффициент увеличения расстояний | ||||||||||||||