Контрольная по Таксация. Основы лесоустройства. Шайдуллина Л. Основы лесоустройства. Основы лесоустройства

Скачать 448.84 Kb. Скачать 448.84 Kb.

|

|

Общий средний прирост (  ) устанавливают для каждого класса возраста делением запаса древостоев определенного класса возраста на среднее значение возраста этого класса (таблица 4). Так, по исходным данным, для древостоев I класса возраста, имеющих запас 952 м3 и среднее значение возраста 10 лет, общий средний прирост составит 952 : 10 = 95 м3; для древостоев II класса возраста 8570 : 30 = 286 м3 и т.д. Общий средний прирост на всей покрытой лесом площади хозяйственной секции находят как сумму среднего прироста всех классов возраста. Эта величина составляет 1150 м3. ) устанавливают для каждого класса возраста делением запаса древостоев определенного класса возраста на среднее значение возраста этого класса (таблица 4). Так, по исходным данным, для древостоев I класса возраста, имеющих запас 952 м3 и среднее значение возраста 10 лет, общий средний прирост составит 952 : 10 = 95 м3; для древостоев II класса возраста 8570 : 30 = 286 м3 и т.д. Общий средний прирост на всей покрытой лесом площади хозяйственной секции находят как сумму среднего прироста всех классов возраста. Эта величина составляет 1150 м3.Средний прирост на 1 га рассчитывают по формуле, м3,  , где , где  общий средний прирост древостоев определенного класса возраста, м3; общий средний прирост древостоев определенного класса возраста, м3;  площадь древостоев данного класса возраста, га. площадь древостоев данного класса возраста, га.Средний прирост на 1 га составляет: I класс возраста 95 : 114 = 0,84 м3; II класс возраста 286 : 97 = 2,95 м3 и т. д. Средний прирост на 1 га всей покрытой площади хозсекции вычисляется делением общего среднего прироста на величину лесопокрытой площади:  м3/га. м3/га.Таблица 4 – Общий средний прирост насаждений хозсекции

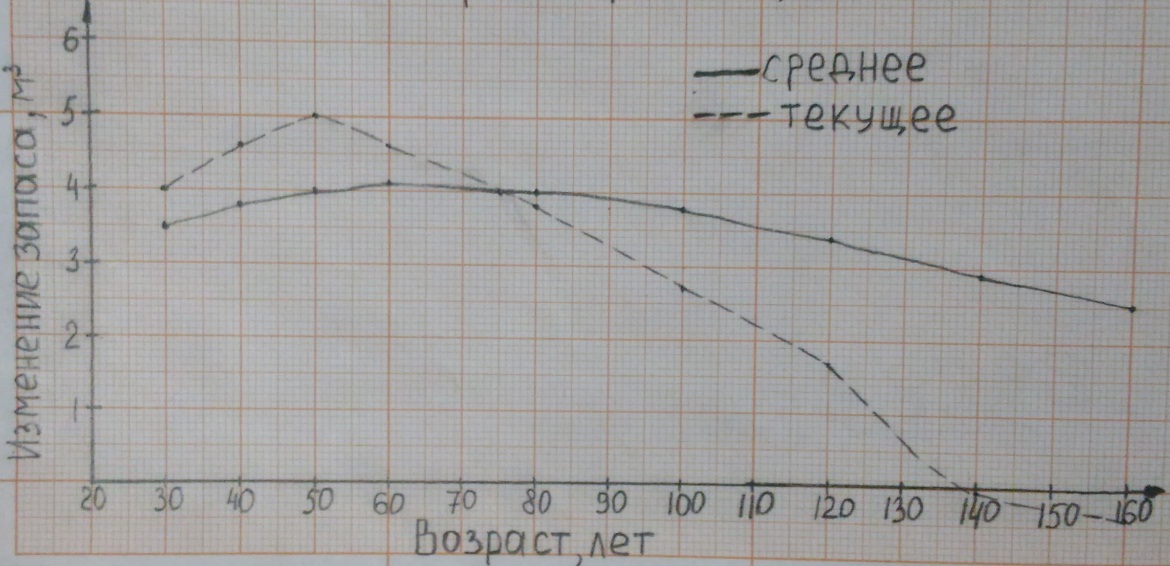

СПЕЛОСТИ ЛЕСА Спелость леса — это состояние хозяйственно однородных насаждений, когда они в наибольшей степени удовлетворяют потребность хозяйства в древесине и других полезностях леса. Теория лесоустройства изучает четыре наиболее важные для организации лесного хозяйства спелости: возобновительную, естественную, количественную и техническую. Две первые спелости леса определяются естественными процессами роста деревьев и древостоев, а две последние связаны с техническими расчётами и хозяйственными требованиями к размерам и качеству конкретных сортиментов, наиболее востребованных в хозяйстве страны в конкретных экономических условия. Возобновительная спелость леса — это возраст деревьев и древостоев, в котором их естественное возобновление вслед за рубкой обеспечивается вполне успешно. При семенном возобновлении хвойных древостоев важно знать наименьший возраст, когда деревья обильно плодоносят, т. е. семенную спелость. При порослевом возобновлении (чаще наблюдается у лиственных пород) - наивысший возраст, до которого сохраняется способность деревьев давать поросль после рубки, т. е. порослевую спелость. Возобновительная спелость устанавливается путём изучения и анализа литературных источников. В данном случае студент должен установить возраст возобнови-тельной семенной спелости для сосны в связи с условиями местопроизрастания, климатическими условиями, состоянием деревьев по литературным источникам. Естественная спелость — это состояние деревьев и насаждений, при котором они начинают переходить в стадию отмирания. Характерным признаком начала естественной спелости является появление в древостое признаков распада. Данное явление имеет место быть, когда прирост растущих деревьев не покрывает величины естественного отпада, т. е. объёма отпадающих деревьев. Начало естественной спелости деревьев определяется по местным таблицам хода роста, путем анализа текущего изменения запаса древостоя с возрастом. Когда этот показатель переходит через нулевое значение к отрицательной величине, наступает время естественной спелости. Обратимся к таблицам хода роста сосновых насаждений Архангельской области, составленных В. И. Левиным. Средний класс бонитета сосновой хозсекции, вычисленный в рассматриваемом выше примере, составил III,9. Следовательно, в таблицах хода роста нужно взять данные для III класса бонитета. Текущее изменение запаса до возраста 120 лет имеет положительное значение (+1,7 м3/га), а в 140 лет уже отрицательное (-0,05 м3/га). Таким образом, где-то около 140 лет сосновые древостой переходят в стадию отмирания, т. е. наступает возраст естественной спелости. Знание возраста естественной спелости имеет большое значение. Насаждения нужно использовать раньше наступления естественной спелости, т. к. в этом случае будет меньше потерь древесины в результате отпада деревьев. Количественная спелость — это такое состояние насаждений или дерева, когда у них абсолютный средний прирост древесной массы достигает максимальной величины. В возрасте количественной спелости хозяйство получает в среднем в год наибольшее количество древесины независимо от её размеров. Возраст количественной спелости определяется по местным таблицам хода роста. Для этого берётся таблица, соответствующая ранее вычисленному среднему классу бонитета (III,9). Из таблиц хода роста выписывают в разрезе возраста динамику среднего и текущего изменений запасов с возрастом. По этим данным строят график (рисунок 1), где на оси абсцисс откладывают возраст древостоя, а на оси ординат - значение среднего и текущего изменений запасов. Точка, которая фиксирует равенство текущего и среднего изменений запасов с возрастом, спроектированная на ось времени, определяет возраст количественной спелости.  Рисунок 1 – Определение возраста количественной спелости В вышерассмотренном примере возраст количественной спелости по графику составляет 75 лет. Техническая спелость — это та же количественная спелость, только не по общей древесной массе, а одному или нескольким сортиментам. Техническая спелость — это состояние насаждений, в котором они наиболее полно удовлетворяют потребностям хозяйства страны в древесине определенных размеров и качества, установленных ГОСТами. Для каждого экономического района установлены ведущие сортименты, в которых имеет наивысшую потребность промышленность района. Для Архангельской области это, безусловно, будут пиловочник (лесопиление) и строительные бревна (строительство). Задача состоит в том, чтобы установить возраст, в котором выход ведущих сортиментов в данной категории насаждений будет максимальным. Наиболее часто возраст технической спелости определяют по таблицам хода роста и товарным таблицам с учётом породы и класса товарности. Для хвойных пород в Архангельской области средний класс товарности равен 1,2-1,3. Из таблиц хода роста III класса бонитета для сосновых древостоев Архангельской области выписываем следующие данные в разрезе возраста (таблица 5): средние высота и диаметр, запас стволовой древесины, изменение запаса с возрастом (среднее и текущее). Последние две графы используем для определения возраста количественной спелости (рисунок 1). В товарных таблицах по породе, классу товарности и соотношению средних диаметра и высоты древостоя в определенном возрасте выбирается процент выхода крупной и средней деловой древесины (крупная древесина - это бревна с диаметром в верхнем отрубе 25 см и более; средние брёвна - с диаметром в верхнем тонком конце бревна от 14 до 24 см). Согласно ГОСТ 9463-83, среди хвойных пород ведущими сортиментами являются пиловочные и строительные бревна, которые должны иметь длину сортимента от 3 до 6,5 м и диаметр в верхнем отрубе не менее 14 см. Следовательно, процент выхода мелких бревен с диаметром в верхнем отрезе от 6 до 13 см не учитывается. В таблицу 5 заносятся данные таблицы хода роста и товарных таблиц. Таблица 5 - Определение возраста количественной и технической спелости в сосновой хозсекции. Средний класс бонитета - III; класс товарности - 1; ведущие сортименты - пиловочник и строительный лес

В нашем примере возраст технической спелости (Ат) равен 120 годам. В этом возрасте хозяйство получает максимальное количество ведущих сортиментов. В возрасте технической спелости древостой находится в течение нескольких десятилетий, сохраняя выход пиловочника и строительных брёвен примерно на одном уровне. Существует понятие периода технической спелости. В нашем примере это период от 110 до 130 лет. На рисунке 2 он показан штриховкой. Для установления его применяют простой технический приём. От самой верхней точки среднего прироста ведущих сортиментов откладывают величину прироста 0,05 м, т. е. не округляемую до 0,1 м3, и проводят линию, параллельную оси абсцисс. Пересечение этой линии с кривой среднего прироста ведущих сортиментов, спроектированное на ось абсцисс, покажет время продолжительности периода спелости (110-130 лет).  Рисунок 2 - Определение возраста технической спелости сосновой хозсекции Установив возрасты наступления количественной, технической и естественной спелости леса по хозяйственной секции, определяют возраст рубки. Возраст рубки — это тот возраст, с которого целесообразно и необходимо назначать древостой в рубку. Неспелый лес рубить нельзя. Целесообразно назначать насаждения в рубку только по достижении ими возраста спелости. Этим нижним пределом возраста рубки следует считать возраст количественной спелости. Однако в этом возрасте хозяйство будет получать в основном мелкую деловую древесину, т. к. максимум прироста ведущих сортиментов наступает где-то на 40-50 лет позднее возраста количественной спелости. В то же время нельзя возраст рубки назначать на момент наступления естественной спелости, т. к. хозяйство потеряет много древесины в результате естественного отпада. Следовательно, необходимо начинать рубку в возрасте, который значительно ниже возраста естественной спелости. Для северных лесов, где много старовозрастных насаждений, самым высоким пределом установления возраста рубки следует считать 130-140 лет. Таким образом, возраст рубки имеет нижний и высший возрастные пороги. Возраст рубки следует выбирать, исходя из фактической представленности древостоев разного возраста в хозсекции. Возраст рубки устанавливается для каждой хозсекции и может быть назначен в пределах установленных возрастных порогов - количественной и естественной спелости леса. Чаще всего его устанавливают в возрасте технической спелости, когда можно использовать древесину наилучшего качества, более крупномерную, когда из древостоя можно получить наибольший прирост ведущих сортиментов. В лесодифицитных районах, где недостаточно спелого леса и много приспевающих и средневозрастных насаждений, возраст рубки будет ближе к возрасту количественной спелости. В лесоизбыточных районах с преобладанием в лесфонде перестойных древостоев возраст рубки лучше назначить в возрасте технической спелости. Это позволит вырубить старовозрастные, слабопродуцирующие, имеющие слабый прирост древостой и не допустить потерь древесины от отпада. Возраст рубки устанавливается кратным классу возраста и принимается с округлением до верхнего предела класса возраста. Если возраст рубки принят в VI классе возраста, то все древостой в возрасте 101-120 лет можно назначить в рубку. ДЕЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕКЦИИ НА ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ Установленный возраст рубки служит основанием для распределения насаждений хозсекции по возрастным группам: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые, перестойные. Существует правило, согласно которому насаждения класса возраста, равного принятому возрасту рубки, и следующего за ним класса возраста относят к спелым. Все более старые насаждения относятся к перестойным. Насаждения класса возраста, предшествующего спелым, относятся к приспевающим. Насаждения хозсекции I-II классов возраста, как правило, считаются молодняками. Насаждения всех остальных классов возраста относятся к средневозрастным. В нашем примере возраст рубки принят равным возрасту технической спелости 120 лет, т. е. VI класс возраста. Распределение насаждений сосновой хозсекции по возрастным группам (таблица 6), согласно вышеприведенному правилу. Таблица 6 - Распределение насаждений сосновой хозсекции по возрастным группам

При низком возрасте рубки (например, IV класс возраста — 80 лет) молодняки будут представлены I классом возраста, средневозрастные - одним II классом, приспевающие — III классом, спелые - IV-V классами возраста и перестойные — VI и старше. Далее студенту следует распределить насаждения сосновой хозсекции по возрастным группам (таблица 7). Таблица 7 – Деление насаждений сосновой хозсекции по возрастным группам

Запись площадей (га) м запасов (м3) осуществляется по каждой возрастной группе, ведется в виде дроби (табл. 7). где числитель - площадь насаждений, а знаменатель - запас насаждений данной возрастной группы. Заполненная таблица послужит основой для выполнения расчетных работ по установлению размера пользования лесом. РАСЧЁТ И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОЛЬЗОВАНИЯ Расчёт и регулирование пользования лесом - неотъемлемая и важнейшая задача лесоустройства. В процессе решения этой задачи лесоустройство должно дать ответы на вопросы: сколько, когда и где нужно рубить. В первую очередь лесоустройство должно выполнить расчёт лесосек. Расчётная лесосека определяет допустимый ежегодный объём изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубки и сохранения полезных свойств лесов. Расчётные лесосеки — это различные варианты пользования на разные по длительности перспективы, т. е. оптимальные размеры изъятия древесины для некоторого определенного расчётного периода, различного для каждой отдельной лесосеки. По каждой хозяйственной секции (преобладающей породе) рассчитывается несколько лесосек, которые позволяют учесть распределение насаждений в хозсекции по классам возраста, особенности прироста древесины, состояние отдельных участков леса. Исходными материалами для расчёта лесосек служат таблицы классов возраста и таксационные описания. При сплошных рубках исчисляются следующие лесосеки: равномерного пользования; первая возрастная; вторая возрастная; интегральная; лесосека по состоянию. Каждая лесосека вычисляется по площади рубки (га) и запасу вырубаемой древесины (м3). Лесосека равномерного пользования исчисляется путем деления покрытой лесом площади на установленный возраст рубки по нижнему пределу соответствующего класса возраста для эксплуатационных лесов, га:  , где , где  покрытая лесом площадь, га; покрытая лесом площадь, га;  установленный возраст рубки по нижнему пределу соответствующего класса возраста для эксплуатационных лесов, лет. установленный возраст рубки по нижнему пределу соответствующего класса возраста для эксплуатационных лесов, лет.В рассматриваемом примере возраст рубки установлен в VI классе возраста (101-120 лет). Следовательно, лесосека равномерного пользования  га. га.Лесосека равномерного пользования по запасу определяется умножением лесосеки по площади (га) на средний запас древесины на 1 га спелых и перестойных насаждений (эксплуатационный запас на 1 га). Используя составленные ранее таблицы классов возраста и таблицу распределения насаждений по возрастным группам, найдем величину эксплуатационного запаса на 1 га:  ; где ; где  - запас на 1 га эксплуатационного фонда, м3/га; - запас на 1 га эксплуатационного фонда, м3/га;  запас спелых насаждений, м3; запас спелых насаждений, м3;  запас перестойных насаждений, м3; запас перестойных насаждений, м3; площадь спелых насаждений, га; площадь спелых насаждений, га; площадь перестойных насаждений, га. площадь перестойных насаждений, га. м3/га м3/гаОпределим размер лесосеки равномерного пользования по запасу:  , где , где  лесосека равномерного пользования, м3. лесосека равномерного пользования, м3.  м3 м3В теории расчёта лесосек существует так называемая лесосека по спелости, которая предусматривает, чтобы пользование лесом удовлетворялось только за счет рубки спелых древостоев, возраст которых равен или выше возраста рубки. При этом имеется в виду, что за время рубки спелых насаждений приспевающие должны перейти в категорию спелых, чтобы не допустить перерыва в пользовании спелым лесом. Расчёт ведется по следующим формулам:  ; ;  , где , где  лесосека по спелости (по площади), га; лесосека по спелости (по площади), га;  лесосека по спелости, м3 (по запасу); лесосека по спелости, м3 (по запасу);  продолжительность класса возраста (20 лет - для хвойного хозяйства и 10 лет - для лиственного хозяйства), лет. продолжительность класса возраста (20 лет - для хвойного хозяйства и 10 лет - для лиственного хозяйства), лет. га; га;  м3. м3.Если в хозяйстве приспевающих насаждений в несколько раз меньше, чем спелых, то пользование лесом через 10-20 лет приведет к резкому снижению запасов спелого леса и соответственно к уменьшению пользования древесиной. В случае если приспевающих в несколько раз больше, чем спелых, то в перспективе предстоит накопление спелого леса и значительное увеличение пользования. В северных лесах приспевающие насаждения представлены в лесфонде площадью, не превышающий 5 %. Поэтому лесосека по спелости не рассчитывается. Лесосеки 1-я и 2-я возрастные, предложенные акад. Н. П. Анучиным, в расчёт пользования вводят приспевающие и средневозрастные насаждения с учётом времени их поспевания. Первая возрастная лесосека в расчёт пользования вводит, кроме спелых и перестойных, насаждения приспевающие, что позволяет осуществлять равномерность пользования продолжительностью 2 класса возраста: первая возрастная лесосека по площади, га,  га; первая возрастная лесосека по запасу, м3, га; первая возрастная лесосека по запасу, м3,  м3. м3.Вторая возрастная лесосека предусматривает равномерное пользование лесом на ещё более длительный период продолжительностью в 3 класса возраста, вводя в расчёт один старший класс средневозрастных насаждений, если в хозяйстве в средневозрастной группе до трех классов возраста: вторая возрастная лесосека по площади, га,  га; вторая возрастная лесосека по запасу, м3, га; вторая возрастная лесосека по запасу, м3,  м3. м3.Лесосека интегральная рассчитывается по формуле  , где , где  площадь спелых и перестойных насаждений, га; площадь спелых и перестойных насаждений, га;  площадь приспевающих насаждений, га; площадь приспевающих насаждений, га;  площадь первого класса возраста средневозрастных насаждений, га; площадь первого класса возраста средневозрастных насаждений, га; площадь второго класса возраста средневозрастных насаждений, га; площадь второго класса возраста средневозрастных насаждений, га;  площадь третьего (последнего) класса возраста средневозрастных насаждений, га; площадь третьего (последнего) класса возраста средневозрастных насаждений, га;  площадь молодняков, га (первого и второго классов возраста), га. площадь молодняков, га (первого и второго классов возраста), га. га; га;  м3. м3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||