Паровые котлы и их схемы

Скачать 1.5 Mb. Скачать 1.5 Mb.

|

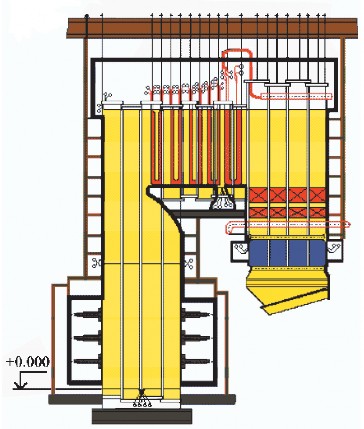

Паровые котлы энергоблоков ТЭСПервые прямоточные котлы для энергоблоков 300 МВт моделей ТПП-110 и ПК-39 и котлы для энергоблоков 800 МВт моделей ТПП-200, ТПП-200-1 были изготовлены в начале 60-х годов XX века. Исполнялись они двухкорпусными. Паровые котлы ТПП-110 и ПК-39 были изготовлены с несимметричным расположением поверхностей нагрева в каждом корпусе (моноблоке). В котле ТПП-110 в одном корпусе размещена основная часть первичного пароперегревателя, во втором корпусе – остальная часть этого пароперегревателя и вся поверхность нагрева промежуточного пароперегревателя. При таком расположении пароперегревателей температура пара в каждом из них регулируется путем изменения соотношения «питательная вода – топливо». Дополнительно температура промежуточного пара регулируется в газопаровом теплообменнике. Перераспределение тепловой нагрузки между корпусами, которое имеет место при регулировании температуры пара, нежелательно, поскольку при сжигании антрацитового штыба и других видов низкореакционного топлива происходит снижение температуры горячего воздуха, что приводит к увеличению потерь теплоты от недожога топлива. В двухкорпусном паровом котле модели ПК-39, изготовленном по Т-образной схеме, первичный и промежуточный пароперегреватели расположены в четырех конвективных шахтах корпусов несимметрично к вертикальной оси котла. При изменении количества продуктов сгорания в правой и левой конвективной шахте каждого корпуса происходит перераспределение тепловосприятия первичным и промежуточным пароперегревателями, что приводит к изменению температуры пара. В двухкорпусном паровом котле с симметричными корпусами моделей ТПП-200, ТПП-200-1 конвективные шахты каждого корпуса разделены на три части вертикальными перегородками. В средней части конвективной шахты размещаются пакеты водяного экономайзера, в двух крайних – пакеты конвективного пароперегревателя высокого давления и промежуточного. Опыт эксплуатации котлов ТПП-110 подтвердил возможность регулирования температуры первичного и промежуточного пара путем изменения соотношения «питательная вода–топливо» в каждом из корпусов. Вместе с тем при эксплуатации этих котлов наблюдалось повышенное количество их аварийных остановок. Существенно усложнялась эксплуатация котлов. Аналогичная картина наблюдалась при опытной эксплуатации котла ПК-39.  Рисунок 14. Конструктивная схема парового котла ТПП-312А В дальнейшем вместо этих котлов производились двухкорпусные агрегаты, но с симметричным расположением поверхностей нагрева в корпусах – дубль-блоки (ТПП-210, ТПП-210А, ТГМП-114, ПК-41, ПК-49, П-50). Применение двухкорпусных котлов с симметричным расположением поверхностей нагрева повышает надёжность работы энергоблока. При аварийной остановке одного из корпусов энергоблок может работать с пониженной нагрузкой на другом корпусе. Однако работа с одним корпусом менее экономична. К недостаткам двухкорпусных котлов относится также сложность схемы трубопроводов, большое количество арматуры, повышенная стоимость. Опыт эксплуатации энергоблоков с котлами сверхкритического давления показал, что коэффициент использования агрегатов с одним корпусом не ниже, чем с двумя. Кроме того, вследствие уменьшения количества пароводяной арматуры и приборов автоматического регулирования упрощается обслуживание энергоблоков с однокорпусными котлами. Эти обстоятельства обусловили переход к производству однокорпусных котлов сверхкритического давления. Паровой котел ТПП-312А паропроизводительностью 1000 т/ч (рис. 14) предназначен для работы на каменном угле в блоке с турбиной 300 МВт. Он вырабатывает перегретый пар с давлением 25 МПа и температурой 545°С и имеет к.п.д. 92%. Котел – однокорпусный, с промперегревом, П-образной компоновки с открытой призматической топочной камерой. Экраны по высоте топочной камеры разделены на четыре части: нижнюю радиационную часть, среднюю, состоящую из двух частей, и верхнюю радиационную часть. Нижняя часть топочной камеры экранирована ошипованными, покрытыми карборундом, трубами. Шлакоудаление – жидкое. На выходе из топочной камеры расположен ширмовый пароперегреватель, в конвективной шахте – конвективные пароперегреватели высокого и низкого давления. Температура пара высокого давления регулируется впрыском питательной воды, а пара низкого давления – паропаровым теплообменником. Подогрев воздуха осуществляется в регенеративных воздухоподогревателях. Разработаны и находятся в эксплуатации следующие однокорпусные котлы сверхкритического давления: пылеугольные ТПП-312, П-57, П-67, газомазутные ТГМП-314, ТГМП324, ТГМП-344, ТГМП-204, ТГМП-1204. В 2007 году на ТКЗ «Красный котельщик» изготовлены котлы ТПП-660 паропроизводительностью 2225 т/ч и давлением пара на выходе 25 МПа для энергоблоков ТЭС «Бар» (Индия). Срок службы котлов – 50 лет. Современный газомазутный паровой котел ТГМП-805СЗ (рис.15) паропроизводительностью 2650 т/ч предназначен для выработки перегретого пара с рабочим давлением 25,5 МПа и температурой 545 °C для паровой турбины мощностью 800 МВт. Котел прямоточный, газомазутный, однокорпусный, подвешен на хребтовых балках, опирающихся на колонны здания котельного отделения, и может устанавливаться в районах с сейсмичностью 8 баллов. Он имеет открытую топочную камеру призматической формы. Она образована цельносварными трубчатыми панелями, в нижней части которых размещается цельносварной горизонтальный подовый экран, а в верхней части – горизонтальный газоход, закрытый сверху цельносварным трубчатым потолочным экраном. Экраны топочной камеры разделены по высоте на нижнюю и верхнюю радиационные части.  Рисунок 15. Общая схема современного газомазутного парового котла ТГМП-805С3 (в разрезе) На фронтовой и задней стенах топочной камеры котла размещены 36 газомазутных горелок. В горизонтальном газоходе последовательно по ходу газов размещены пять вертикальных конвективных поверхностей нагрева – парогенерирующая поверхность нагрева, включенная в пароводяной тракт котла до встроенной задвижки, три части пароперегревателя высокого давления, выходная ступень пароперегревателя низкого давления. Регулирование температуры вторичного пара осуществляется с помощью рециркулирующих газов. В опускном газоходе, экранированном цельносварными трубчатыми панелями, последовательно по ходу газов размещены входная ступень пароперегревателя низкого давления и водяной экономайзер. Одним из самых значительных достижений теплоэнергетики конца ХХ века в мире стало внедрение суперсверхкритических котлов, которые в настоящее время способны работать при давлении пара на выходе 30 МПа и температуре 600/650°С. Это стало возможным благодаря разработкам в области технологии материалов, которые могут выдерживать условия высоких температур и давлений. В «большой энергетике» уже работают котлы (их чаще называют «парогенераторами») производительностью более 4000 т/ч. Такие котлы обеспечивают паром энергоблоки 1000–1300 МВт на электростанциях в США, России, Японии и в некоторых странах Европы. В настоящее время продолжается разработка новых моделей паровых котлов для энергоблоков ТЭС. При этом котлы конструируются как на суперсверхкритические, сверхкритические, так и докритические параметры пара. К примеру, на 2 энергоблоках ТЭС «Нейвели» (Индия) мощностью по 210 МВт каждый установлены паровые котлы Еп-690-15,4-540 ЛТ, предназначенные для работы на низкокалорийных индийских лигнитах. Это барабанные котлы с естественной циркуляцией, докритического давления с промперегревом, однокорпусные, с твердым шлако-удалением, башенного типа. Паропроизводительность такого котла 690 т/ч, параметры пара – давление 15,4 МПа на выходе из котла и 3,5 МПа на выходе из промпароперегревателя, температура пара 540°С.  Рисунок 16. ТЭС «Нейвели» (Индия) – 2×210 МВт – с котлами башенного типа Еп-690-15,4-540 ЛТ Топочная камера котла открытая и оборудована 12 спаренными прямоточными многоканальными горелками, установленными на всех стенах топки в два яруса. Для очистки поверхностей нагрева установлены аппараты водяной и паровой обдувки. Необходимо отметить, что энергетика стран СНГ базируется на применении двух типов паровых котлов – прямоточных и котлов с естественной циркуляцией. В зарубежной практике наравне с прямоточными котлами широко используются котлы с принудительной циркуляцией. Кроме основных – паровых котлов высокого и сверхкритического давления – на ТЭС в настоящее время используются и другие типы котлов: пиковые водогрейные котлы, котлы для сжигания углей в кипящем слое, котлы с циркуляционным кипящим слоем и котлы-утилизаторы. Некоторые из них и станут прообразом котлов для будущего развития теплоэнергетики. |