Лекция 1. Тема_1_Лекция_1. Понятие информационной системы. Задачи и функции ис

Скачать 92.19 Kb. Скачать 92.19 Kb.

|

|

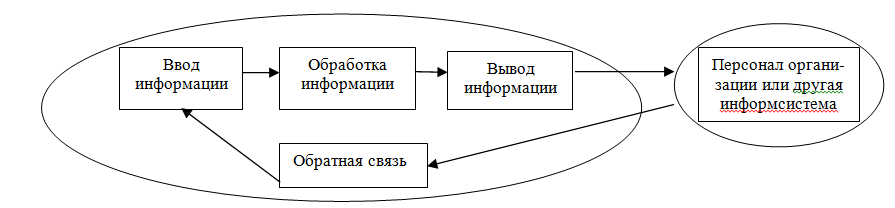

Понятие информационной системы. Задачи и функции ИС. Информационной системой (ИС) назовем систему, предназначенную для сбора, обработки и распространения информации. Цель функционирования ИС - информационное обслуживание или обеспечение основной деятельности системы информационного обмена. Функционирование ИС предполагает наличие исходных, промежуточных и конечных информационных продуктов, технологических процессов и ресурсов. Необходимой составляющей ИС является подсистема управления, обеспечивающая ее эффективное функционирование (необходимое разнообразие, объем и качество выходных информационных продуктов). В отличие от системы обмена в ИС не включены как поставщики (источники), так и потребители (приемники), информации ИС объединяет элементы, только преобразующие информацию, т. е. ввода, обработки, хранения, поиска, вывода и распространения информации соответствии с общей теорией систем, информационную систему можно определить как совокупность информационных элементов ввода, обработки, переработки, хранения, поиска, вывода и распространения информации, находящихся в отношениях и связях между собой и составляющих определенную целостность, единство. Если рассматривать ИС как подсистему ОС, то вторую часть этого определения целесообразно расшифровать указанием роли и места ИС как подсистемы более общей системы (ОС), которые и обеспечивают ее "целостность" и "единство". ИС - это взаимосвязанная совокупность элементов ввода, обработки, переработки, хранения, поиска, вывода и распространения информации, цель функционирования которой состоит в информационном обеспечении эффективной деятельности организационной системы, подсистемой которой она является. Как система ИС естественно обладает основными свойствами систем, такими как иерархичность, централизация и децентрализация, целостность и независимость. Выделение ИС из системы обмена, как самостоятельной системы является следствием организационного обособления основной и информационной деятельности. Существующие автоматизированные документальные и фактографические информационно-поисковые системы (ИПС), АСУ, банки данных (БД), отделы научно-технической информации (ОНТИ), системы НТИ в целом организационно обособлены. Возникает вопрос, как рассматривать поставщиков и потребителей этих систем: как элементы собственно систем или как элементы внешней среды? Этот вопрос в настоящее время решается по-разному. Рассматривают даже внешних и внутренних потребителей этих систем, внешних и внутренних поставщиков информации. Если считать, что потребители информации являются элементами систем НТИ, АСУ, БД и т. д., то необходимо предположить, что данные системы могут управлять их информационными потребностями. В действительности это не так. Системы могут только изучать эти потребности и приспосабливаться к ним. Функции управления по отношению к потребителям реализует система более высокого уровня - система информационного обмена. Для системы существенно взаимодействие ее элементов для достижения общей цели. Если этого взаимодействия нет, то нет и системы. С другой стороны, потребители ОНТИ, БТИ (бюро технической информации), АСУ, БД и т. д. организационно не принадлежат этим системам. Возникает вопрос: как можно эффективно управлять функционированием системы, имеющей элементы, организационно не принадлежащие ей? Ответ может быть только один - рассматривать эти элементы как элементы внешней среды. То же можно сказать и в отношении поставщиков информации. При организационном обособлении ИС может решать две группы задач. Первая группа связана с чисто информационным обеспечением основной деятельности: отбор необходимых сообщений, их обработка, хранение, поиск и выдача субъекту основной деятельности с заранее заданной полнотой, точностью и оперативностью в наиболее приемлемой для СОД форме. Вторая группа задач связана с обработкой полученной информации/данных в соответствии с теми или иными алгоритмами или программами с целью подготовки решений задач, стоящих перед субъектом основной деятельности (так называемых "пользовательских" задач или задач блоков 2 и 4). Для решения таких задач ИС должна обладать необходимой информацией о предметной области СОД, стоящих перед ним проблемах, она должна уметь использовать существующие модели решения задач субъекта основной деятельности или самостоятельно строить такие модели. Для решения таких задач ИС должна обладать определенным искусственным или естественным интеллектом. С развитием вычислительной техники и ее программного обеспечения, упрощением технологии работы с ВТ задачи второй группы все чаще выполняют сами субъекты основной деятельности. Однако существует определенный спектр задач второй группы любой из сфер основной деятельности, решение которых целесообразно возлагать на ИС. Задачи первой группы - это задачи информатизации общества "вширь". Задачи второй группы - задачи информатизации общества "вглубь". Для решения поставленных задач ИС должна выполнить следующие функции: -отбор сообщений из внутренней и внешней среды, необходимых для реализации основной деятельности; -ввод информации в ИС; -хранение информации в памяти ИС, ее актуализация и поддержание целостности; -обработка, поиск и выдача информации в соответствии с заданными СОД требованиями. Обработка может включать и подготовку вариантов решения пользовательских прикладных задач по соответствующим алгоритмам/программам.  Рисунок 1. Структура информационной системы Структуру ИС составляет совокупность отдельных ее частей, называемых подсистемами. Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность подсистем независимо от сферы применения. В этом случае говорят о структурном признаке классификации, а подсистемы называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой информационной системы может быть представлена совокупностью обеспечивающих подсистем (рис. 1). Рис. 1. Структура информационной системы как совокупность обеспечивающих подсистем Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, техническое, математическое, программное, организационное и правовое обеспечение. Информационное обеспечение Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений. Информационное обеспечение — совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных. Унифицированные системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель — это обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Разработаны стандарты, где устанавливаются требования: 1.к унифицированным системам документации; 2.к унифицированным формам документов различных уровней управления; 3.к составу и структуре реквизитов и показателей; 4.к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов. 13 Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации. За счет анализа структуры подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы управления. Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает: 1.исключение дублирующей и неиспользуемой информации; 2.классификацию и рациональное представление информации. При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи движения информации по уровням управления. Следует выявить, какие показатели необходимы для принятия управленческих решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать только та информация, которая используется. Техническое обеспечение Техническое обеспечение — комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы. Комплекс технических средств составляют: 1.компьютеры любых моделей; 2.устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации; 3.устройства передачи данных и линий связи; 4.оргтехника и устройства автоматического съема информации; 5.эксплуатационные материалы и др. Кнастоящему времени сложились две основные формы организации технического обеспечения (формы использования технических средств): централизованная и частично или полностью децентрализованная. Централизованное техническое обеспечение базируется на использовании в информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. Децентрализация технических средств предполагает реализацию функциональных подсистем на персональных компьютерах непосредственно на рабочих местах. Перспективным подходом следует считать, по-видимому, частично децентрализованный подход — организацию технического обеспечения на базе распределенных сетей, состоящих из персональных компьютеров и большой ЭВМ для хранения баз данных, общих для любых функциональных подсистем. Математическое и программное обеспечение Математическое и программное обеспечение — совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств. К средствам математического обеспечения относятся: 1.средства моделирования процессов управления; 2.типовые задачи управления; 3.методы математического программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и др. В состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные программные продукты, а также техническая документация. К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенных для решения типовых задач обработки информации. Они служат для расширения функциональных возможностей компьютеров, контроля и управления процессом обработки данных. Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность программ, разработанных при создании конкретной информационной системы. В его состав входят пакеты прикладных программ, реализующие разработанные модели разной степени адекватности, отражающие функционирование реального объекта. Техническая документация на разработку программных средств должна содержать описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-математическую модель задачи, контрольные примеры. Организационное обеспечение Организационное обеспечение — совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы. Организационное обеспечение реализует следующие функции: 1.анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации; 2.подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности; 3.разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления. Организационное обеспечение создается по результатам предпроектного обследования на 1-м этапе построения баз данных, с целями которого вы познакомились при рассмотрении информационного обеспечения. Правовое обеспечение Правовое обеспечение — совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации. Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую функционирование любой информационной системы, и локальную часть, регулирующую функционирование конкретной системы. Правовое обеспечение этапов разработки информационной системы включает нормативные акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым регулированием отклонений от договора. Правовое обеспечение этапов функционирования информационной системы включает: 1.статус информационной системы; 2.права, обязанности и ответственность персонала; 3.правовые положения отдельных видов процесса управления; 4.порядок создания и использования информации и др. Информационные системы. Структура и классификация информационных систем Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения цели управления. В современных условиях основным техническим средством обработки информации является персональный компьютер. Большинство современных информационных систем преобразуют не информацию, а данными, поэтому их называют системами обработки данных. По степени механизации процедур преобразования информации системы делятся на системы ручной обработки, механизированные и системы автоматической обработки данных. Важнейшими принципами построения эффективных информационных систем являются Принцип интеграции, заключающийся в том, что обрабатываемые данные, однажды введенные в систему, многократно используются для решения большого числа задач; Принцип системности, заключающийся в обработке данных в различных аспектах, чтобы получить информацию, необходимую для принятия решений на всех уровнях управления; Принцип комплексности, заключающийся в механизации и автоматизации процедур преобразования данных на всех этапах функционирования информационной системы; Информационные системы также классифицируются: По функциональному назначению: производственные, коммерческие, финансовые, маркетинговые и др.; По объектам управления: информационные системы автоматизированного проектирования, управления технологическими процессами, управления предприятием (офисом, фирмой, корпорацией, организацией) и т. п.; По характеру использования результатной информации: информационно-поисковые, предназначенные для сбора, хранения и выдачи информации по запросу пользователя; информационно-советующие, предлагающие пользователю определенные рекомендации для принятия решений (системы поддержки принятия решений); информационно-управляющие, результатная информация которых непосредственно участвует в формировании управляющих взаимодействий. Структуру информационных систем составляет совокупность отдельных ее частей, называемых подсистемами. Функциональные подсистемы реализуют и поддерживают модели, методы и алгоритмы получения управляющей информации. Состав функциональных подсистем весьма разнообразен и зависит от предметной области использования информационной системы, специфики хозяйственной деятельности объекта управления. В состав обеспечивающих подсистем входят: 1.информационное обеспечение – методы и средства построения информационной базы системы, включающее системы классификации и кодирования информации, унифицированные системы документов, схемы информационных потоков, принципы и методы создания баз данных. 2.техническое обеспечение – комплекс технических средств, задействованных в технологическом процессе преобразования информации в системе. В первую очередь это вычислительные машины, периферийное оборудование, аппаратура и каналы передачи данных; 3.программное обеспечение включает в себя совокупность программ регулярного применения, необходимых для решения функциональных задач, и программ, позволяющих наиболее эффективно использовать вычислительную технику, обеспечивая пользователям наибольшие удобства в работе; 4.математическое обеспечение – совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых в системе; 5.лингвистическое обеспечение – совокупность языковых средств, используемых в системе с целью повышения качества ее разработки и облегчения общения человека с машиной. Организационные подсистемы по существу относятся также к обеспечивающим подсистемам, но направлены в первую очередь на обеспечение эффективной работы персонала, и поэтому они могут быть выделены отдельно. К ним относятся 1.кадровое обеспечение – состав специалистов, участвующих в создании и работе системы, штатное расписание и функциональные обязанности; 2.эргономическое обеспечение – совокупность методов и средств, используемых при разработке и функционировании информационной системы, создающих оптимальные условия для деятельности персонала, для быстрейшего освоения системы; 3.правовое обеспечение – совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование информационной системы, порядок получения преобразования и использования информации; 4.организационное обеспечение – комплекс решений, регламентирующих процессы создания и функционирования как системы в целом, так и ее персонала. Понятие информационных технологий. Виды информационных технологий Информационная технология (ИТ)– это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель ИТ – производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. Внедрение ПК в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития ИТ. Новая ИТ – это ИТ с «дружественным» интерфейсом работы пользователя, использующая ПК и телекоммуникационные средства. Новая ИТ базируется на следующих основных принципах: 1. Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером. 2. Интегрированность с другими программными продуктами. 3. Гибкость процесса изменения данных и постановок задач. В качестве инструментария информационной технологии используются распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, электронные календари, информационные системы функционального назначения. К компонентам информационных технологий относятся: Сбор данных или первичной информации; Обработка данных и получение результатной информации; Передача результатной информации пользователю для принятия на ее основе решений. К основным видам ИТ относятся следующие: 1. Информационная технология обработки данных – предназначена для решения хорошо структурированных задач, алгоритмы, решения которых хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые входные данные. Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда. 2. Информационная технология управления предназначена для информационного обслуживания всех работников предприятий, связанных с принятием управленческих решений. Здесь информация обычно представлена в виде регулярных или специальных управленческих отчетов и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем предприятия. 3. Информационная технология автоматизированного офиса призвана дополнить существующую систему связи персонала предприятия. Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией. 4. Информационная технология поддержки принятия решений предназначена для выработки управленческого решения, происходящей в результате итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и человек (управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат). 5. Информационная технология экспертных систем основана на использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых в этих системах накоплены знания. Этапы развития информационных технологий Информационная технология–совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, накопление, хранение, актуализацию, поиск и распространение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. Информационная технология в своем развитии прошла несколько этапов. До второй половины XIX века основу информационной технологии составляли перо, чернильница и бухгалтерская книга (“ручная” информационная технология). Связь осуществлялась путем направления депеш. Продуктивность информационной обработки была крайне низкой. В конце XIX века внедряется “механическая” информационная технология (пишущие машинки, телефоны, диктофоны, модернизация общественной почты), что привело к принципиальным изменениям в технологии обработки информации, повысило продуктивность работы. В середине XX века появляются электрические пишущие машинки, копировальные машины, портативные диктофоны (“электрическая” информационная технология). Повышается качество, количество и скорость обработки информации. Многие современные учреждения базируются на “электрической” технологии. В 60-х годах в учрежденческой деятельности начинается внедрение электронно-вычислительных машин и на их базе - компьютерных технологий. Первоначальные концепции построения АСУ на базе создания вычислительных центров (при непрерывном наращивании вычислительной мощности систем АСУ) не привели к ожидаемым результатам. Применявшиеся экономико-математические модели имели ограниченные возможности практического использования: аналитическая работа и процесс принятия решений происходили в отрыве от реальной ситуации и не подкреплялись коммуникационным процессом формирования, терялся творческий вклад самого пользователя и т.д. Результаты автоматизации слабо воздействовали на эффективность управления. Появление персональных компьютеров привело к принципиальной модернизации идеи АСУ: от вычислительных центров и централизации управления к распределенному вычислительному потенциалу, повышению однородности технологии обработки информации и децентрализации управления. Происходит аккумулирование знаний и умений конкретного человека (пользователя) с интегрированными знаниями и умениями, заложенными в ПК (экспертные системы, системы поддержки принятия решений, системы обеспечивающей технологии и др.). Современное состояние и тенденции развития информационных технологий: наличие большого количества промышленно функционирующих БД большого объема, содержащих информацию практически по всем видам деятельности общества; создание технологий, обеспечивающих интерактивный доступ массового пользователя к этим информационным ресурсам через системы связи и передачи данных, объединенных в национальные, региональные и глобальные информационные сети; расширение функциональных возможностей информационных систем, реализация технологий создания и ведения гипертекстовых БД, включение в информационные системы экспертных систем, систем поддержки принятия решений и других технологических средств. В современных условиях динамичного развития общества и усложнения технической и социальной инфраструктуры информация становится таким же стратегическим ресурсом, как и традиционные материальные и энергетические ресурсы. Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информационных ресурсов потребителю, стали важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности. Уровень использования информации становится одним из существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Осознание мировым сообществом роли информации как стратегического ресурса стимулировало разработку новых информационных технологий для получения и переработки больших объемов информации, ее хранения и предоставления пользователям. Одно из ведущих мест среди новых информационных технологий занимают сетевые информационные технологии. В настоящее время наиболее развитые страны мира-США, Канада, Япония, Германия, Франция, Англия, Италия - рассматривают проблему создания единого информационного пространства как одну из приоритетных. Поэтому именно эти страны совместно приступили к решению задачи создания глобальной информационной инфраструктуры, договорившись о сотрудничестве на базе следующих принципов: поддержка динамичной конкуренции; стимулирование частных инвестиций; установление гибких условий регулирования; обеспечение открытого доступа к сетям и универсального доступа к услугам; равенство возможностей для всех граждан; признание и учет различий, включая культурное и лингвистическое разнообразие; признание необходимости международного сотрудничества, особенно с менее развитыми странами. Наиболее развитые страны мира находятся на завершающей стадии индустриального этапа развития общества и перехода к следующему, информационному этапу развития и построения “информационного общества”. Широкое использование информационных технологий и современных средств доступа к информации открыло принципиально иные возможности построения более сбалансированного общества с существенно большей реализацией индивидуальных возможностей его членов. “Информационное общество” несет в себе огромный потенциал для улучшения жизни граждан и повышения эффективности социального и экономического устройств государства, его управляемости. В России этот процесс перехода от индустриального общества к информационному получил название “информатизация”. Информатизация общества предполагает: создание правовых, экономических, технологических, социальных и профессионально-образовательных условий для того, чтобы необходимая для решения социальных и личных проблем информация была доступна бесплатно (или за плату) в любое время, в любой точке, любому потенциальному пользователю; внедрение программных и аппаратных средств, телекоммуникационных систем, обеспечивающих формирование информационных ресурсов и доступ к ним, включая хранение, переработку, преобразование и передачу информации и знаний; обеспечение индустриально-технологической базы для производства в рамках межрегионального и международного распределения труда конкурентоспособных национальных технических средств, информационных технологий и ресурсов; гарантирование первоочередного развития структур, институтов и механизмов, прежде всего в науке и образовании, способствующих опережающему (по сравнению с другими сферами политической, экономической и социальной деятельности) производству информации и знаний; разработка и реализация организационно-методологических основ и программ последовательного, целенаправленного и эффективного внедрения информационных технологий в сферу управления, материального производства, образования, науки, культуры, социального обеспечения и обслуживания населения; сопровождение процесса информатизации общества исследованиями социологических, психологических, медико-биологических, педагогических и других социальных аспектов информатизации и компьютеризации. Информатизация территориального управления занимает в настоящее время одно из ведущих направлений региональной политики. Отдавая предпочтение важным и первостепенным задачам разграничения полномочий федерального, регионального управления и местного самоуправления, эффективным экономическим механизмам их конкретной реализации, следует отметить, что своевременная и качественная информационная поддержка этих процессов - залог успешного решения проблемы в целом при рациональном их использовании. Рассматривая информационную систему и информацию как основу для выработки управленческих решений, следует подчеркнуть необходимость и важность поддержания этих элементов системы управления в постоянном рабочем состоянии. В условиях рыночной экономики степень неопределенности экономического поведения субъектов рынка достаточно высока. В связи с этим большое практическое значение приобретают методы перспективного анализа, когда нужно принимать управленческие решения, оценивая возможные ситуации и делая выбор из нескольких альтернативных вариантов. Информатизация не может действовать только для себя, развиваясь, как самостоятельная система. Являясь подсистемой государственного управления, она должна обслуживать его потребности, быть доступной для оперативного воспроизводства средствами компьютерной обработки информации, т. к. это важнейший фактор социального развития общества. Наибольший экономический и социальный успех сегодня сопутствует тем странам, которые активно используют современные средства коммуникаций, информационные технологии и их сетевые приложения: электронную почту, дистанционное обучение, мультимедиа, телевидение, телеконференции, визуализацию, моделирование, компьютерную графику и многое другое. Доступная для оперативного воспроизводства средствами компьютерной обработки информация превращается в важнейший фактор социального развития общества. История развития информационных систем и цели их использования на разных периодах представлены в табл. 6.2. Первые информационные системы появились в 50-х гг. В эти годы они были предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому сокращению затрат времени на подготовку бумажных документов. 60-е гг. знаменуются изменением отношения к информационным системам. Информация, полученная из них, стала применяться для периодической отчетности по многим параметрам. Для этого организациям требовалось компьютерное оборудование широкого назначения, способное выполнять множество функций, а не только обрабатывать счета и считать зарплату, как ранее. В 70-х-начале 80-х гг. информационные системы начинают широко использоваться в качестве средств управленческого контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений. К концу 80-х гг. концепция использования информационных систем вновь изменяется. Они становятся стратегическим источником информации и используются на всех уровнях организации любого профиля. Информационные системы этого периода, предоставляя вовремя нужную информацию, помогают организации достичь успеха в своей деятельности, создавать новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по низкой цене и многое другое. Таблица 6.2 Изменение подхода к использованию информационных систем

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно можно представить в виде схемы (рис. 2), состоящей из блоков: ввод информации из внешних или внутренних источников; обработка входной информации и представление ее в удобном виде; вывод информации для представления потребителям или передачи в другую систему; обратная связь - это информация, переработанная людьми данной организации для коррекции входной информации.  Рис. 6.3. Процессы в информационной системе Технология работы в компьютерной информационной системе доступна для понимания даже не специалиста в компьютерной области и может быть успешно использована для контроля процессов профессиональной деятельности и управления ими. Внедрение информационных систем может способствовать: получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.; освобождению сотрудников от рутинной работы за счет ее автоматизации; обеспечению достоверности информации; замене бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты, что приводит к более рациональной организации переработки информации на компьютере и снижению объемов документов на бумаге; совершенствованию структуры потоков информации и системы документооборота в фирме: уменьшению затрат на производство продуктов и услуг; предоставлению потребителям уникальных услуг; отысканию новых рыночных ниш. привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставления им скидок и услуг. Основные понятия информационных системВнедрение информационных систем производится с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности фирмы за счет не только обработки и хранения рутинной информации, автоматизации конторских работ, но и за счет принципиально новых методов управления, основанных на моделировании действий специалистов фирмы при принятии решений (методы искусственного интеллекта, экспертные системы и т.п.), использовании современных средств телекоммуникаций (электронная почта, телеконференции), глобальных и локальных вычислительных сетей и т.д. В зависимости от степени (уровня) автоматизации выделяют ручные, автоматизированные и автоматические информационные системы. Ручные ИС характеризуются тем, что все операции по обработке информации выполняются человеком. Автоматизированные ИС - часть функций (подсистем) управления или обработки данных осуществляется автоматически, а часть - человеком. Автоматические ИС - все функции управления и обработки данных осуществляются техническими средствами без участия человека (например, автоматическое управление технологическими процессами). По сфере применения можно выделить следующие классы информационных систем: • научные исследования; • автоматизированное проектирование; • организационное управление; • управление технологическими процессами. Научные ИС предназначены для автоматизации деятельности научных работников, анализа статистической информации, управления экспериментом. ИС автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации труда инженеров - проектировщиков и разработчиков новой техники (технологии). Такие ИС помогают осуществлять: • разработку новых изделий и технологий их производства; • различные инженерные расчеты (определение технических параметров изделий, расходных норм - трудовых, материальных и т. д.); • создание графической документации (чертежей, схем, планировок); • моделирование проектируемых объектов; • создание управляющих программ для станков с числовым программным управлением. По сферам применения ИС также можно разделить на 2 основных класса: а) информационно - поисковые системы б) системы обработки данных. Информационно – поисковые системы ориентированы, как правило, на извлечение информации и хранимых сведений, удовлетворяющих поисковому критерию. Причем пользователей интересует не столько результат обработки этих сведений, сколько сама извлекаемая информация. Наглядным примером таких информационных систем служит справочная служба со сведениями о жителях города. Пользователи такой системы могут узнать № телефона человека, его адрес и т.д. Другой пример информационно-справочных систем – юридические базы данных (ГАРАНТ, ЮРИСТКОНСУЛЬТ и др.) позволяющие по типу документа, теме документа, ключевым словам искать необходимую информацию. Системы обработки данных не ориентированы на выдачу введенных данных в том виде, в котором они были введены. Они в большей степени рассчитаны для обработки введенных данных по запросу пользователей системы и выдаче в результате этой обработки информации, не совпадающей по форме с введенной. Примером такой системы может быть информационная система банка. Она содержит сведения о вкладчиках и позволяет вести обработку финансово-экономической информации – начисление процентов, перевод денег, оплату дисконтных карт и т.д. Четкой границы между классами нет. Реальная система содержит в себе черты обеих типов систем. Введем основные термины, используемые в информационных системах. Цель любой информационной системы – обработка данных об объектах реального мира. Основой информационных систем являются базы данных – совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной области. Предметная область. Под предметной областью информационной системы будем понимать часть реального мира, подлежащая изучению для организации управления и автоматизации обработки информации. Это может быть предприятие, служба города, законодательство и т.п. Создавая систему, пользователь стремится упорядочить хранимую в ней информацию по различным признакам и быстро производить выборку с произвольным сочетанием признаков. Предметная область информационной системы – это совокупность объектов, которые представляют интерес для пользователей. Предметная область состоит из множества фрагментов – частей предметной области, важных для организации информационной системы. Например, имея ввиду АСУ предприятия, в качестве фрагментов предметной области могут быть бухгалтерия, отделы, службы, цеха и т.д. В юридической ИС фрагментами могут быть уголовное законодательство, таможенное право, гражданский кодекс, части юриспруденции. Фрагмент предметной области характеризуется множеством объектов, процессов и пользователей. Объект – предмет, процесс или явление, о котором собирается информация, необходимая для решения задачи. Для бухгалтерии, к примеру, объектами являются всевозможные документы: договора, платежные поручения, больничные листы, трудовые соглашения; процессами – расчет зарплаты, учет командировочных расходов, банковские операции и т.п.; пользователями – сотрудники бухгалтерии, работники финансовых служб, финансовые, статистические, налоговые органы региона и т.п. Каждый объект характеризуется рядом основных свойств – атрибутов. Атрибутом называется поименованная характеристика объекта. Атрибут показывает, какая информация должна быть собрана об объекте. Например, объект – клиент банка. Атрибуты – номер счета, адрес, сумма вклада. Жизненный цикл информационной системы. Для рассмотрения жизненного цикла ИС сравним его с таким сооружением, как здание. Архитектор создает проект на бумаге, выполняет нужные расчеты, чертежи и прочее в соответствии с потребностями будущего владельца. Во время эксплуатации здания обеспечивается его сохранность, периодически проводится ремонт, в т.ч. капитальный, в ходе которого может меняться планировка, прокладываются новые коммуникации, делаться перестройка частей-фрагментов. Иными словами, здание может перестраиваться в соответствии с меняющимися потребностями владельца. Жизнь информационной системы также начинается с проектирования – бумажного периода, далее следует стадия реализации системы, и, наконец, стадия ее эксплуатации. Рассмотрим стадии жизненного цикла. Проектирование – выполняется посредством изучения предметной области и требований, предъявляемых к создаваемой ИС. На этом первом этапе выполняется анализ предметной области, который заканчивается построением информационной структуры. На этом этапе анализируются запросы пользователей, выбираются информационные объекты и их характеристики. На этой стадии жизненного цикла также производится выбор: - структуры данных и стратегии их хранения в памяти ЭВМ; - технологии обслуживания ИС и взаимодействия с ней конечных пользователей; - технических и стандартных программных средств обслуживания ИС. Анализ предметной области можно разбить на 3 фазы: 1) анализ концептуальных требований и информационных потребностей, 2) выявление информационных объектов и связей между ними, 3) построение концептуальной модели предметной области и проектирование схемы баз данных. Требования пользователей к системе представляют собой список запросов с указанием их интенсивности и объемов данных. Эти сведения разработчики получают в диалоге с будущими пользователями. Здесь же выявляются требования к вводу, обновлению и корректировке информации. На втором этапе анализа предметной области происходит выбор информационных объектов, задание их свойств, выявление связей между объектами, определение ограничений, накладываемых на информационные объекты, типы связей между ними, характеристики объектов. На третьем этапе анализа предметной области проектируется концептуальная структура информационной системы или ее модель. Она включает описание входящих в систему объектов и их взаимосвязей, выявленных в результате анализа предметной области и данных системы. Такая концептуальная модель позволяет, как бы подняться над системой, увидеть ее отдельные элементы и связи между ними. Модель не зависит ни от предполагаемого программного обеспечения, ни от предполагаемых технических решений. Могут меняться прикладные программы, обрабатываемые данные, меняться организация их физического хранения, концептуальная модель остается неизменной или увеличивается с появлением новых данных. Реализация. Сущность реализации заключается в материализации проекта: создании соответствующих программных средств. В этот период отслеживается технология эксплуатации ИС. Эксплуатация. Эта стадия начинается с наполнения системы реальной информацией. Эксплуатация охватывает весь комплекс работ по поддержанию функционирования ИС. На этой стадии ИС может совершенствоваться и развиваться. Основой любой информационной системы является база данных. |