Лекция №5, ЗТ, Зуб. мат. - нов.. Понятие о вспомогательных оттискных материалах

Скачать 1.57 Mb. Скачать 1.57 Mb.

|

|

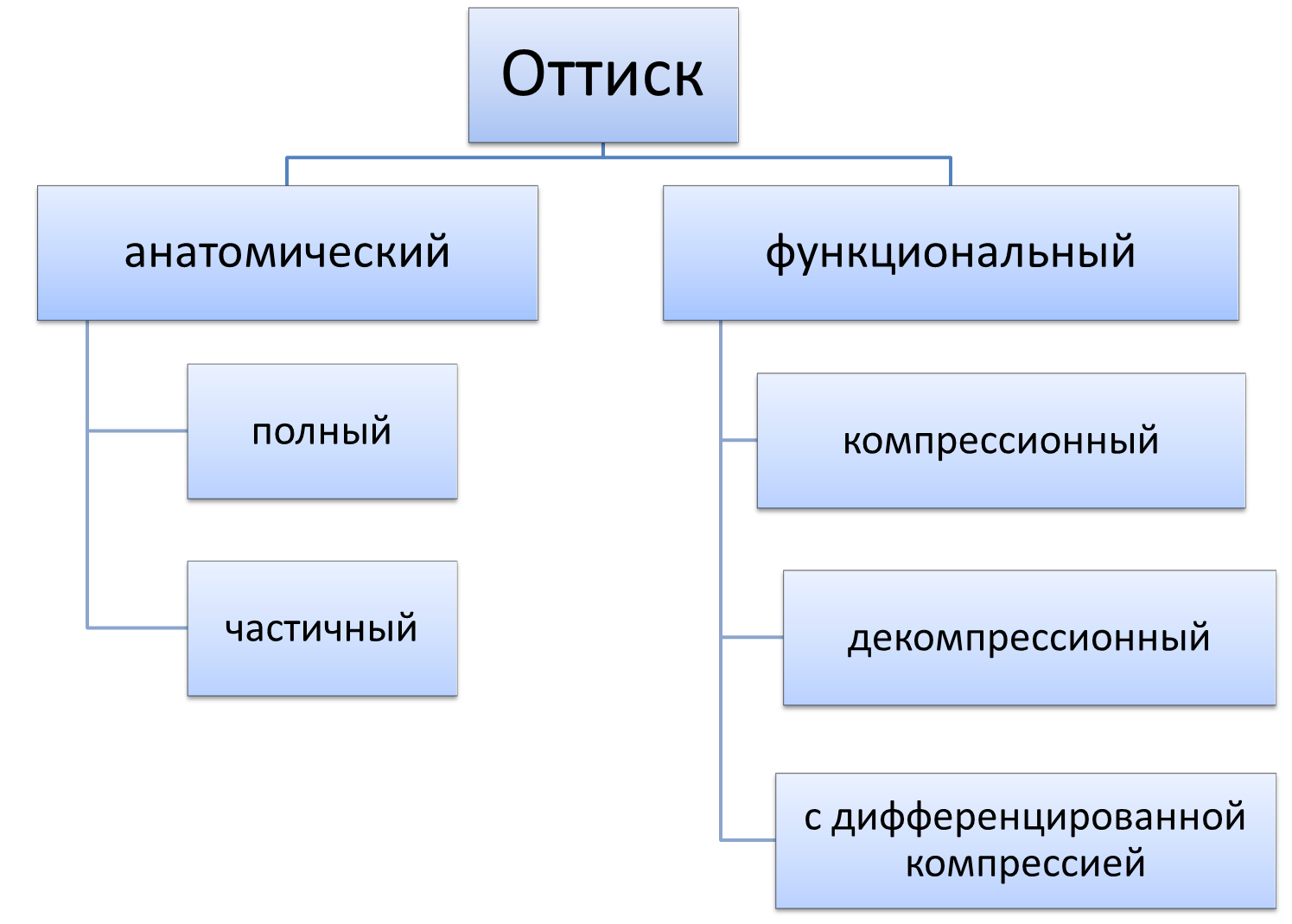

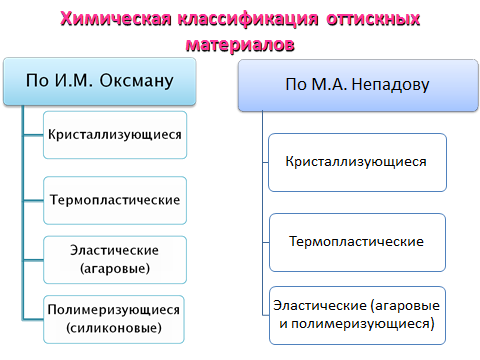

Понятие о вспомогательных оттискных материалах Вспомогательными называются материалы, используемые на различных этапах изготовления зубных протезов, шин и аппаратов, но не составляющих саму конструкцию или ее части. Вспомогательные материалы принято классифицировать по назначению: оттискные или слепочные материалы моделировочные материалы формовочные материалы абразивные и полировочные материалы прочие материалы. Оттискные материалы применяются в стоматологии для точного негативного отражения тканей полости рта (протезного ложа), позволяя при этом в реальные сроки изготовить модель без искажений. Успех съемной или несъемной конструкции в большой степени зависит от точности (детальности) дублирования. Изготовление любого протеза начинается врачом с получения негативного отображения тканей полости рта (протезного ложа) в виде оттиска. Оттиском называется обратное (негативное) отображения поверхности твердых и мягких тканей, расположенных на протезном ложе и его границах, полученное с помощью специальных материалов. Оттиск – связывающее, информационное звено между врачом и зубным техником. Оттиск должен точно повторять индивидуальные особенности строения слизистой оболочки и твердых тканей зубов, чтобы опирающаяся поверхность протеза соответствовала, т.е. была бы конгруентна всем, в том числе и мельчайшим деталям протезного ложа. Протезное поле – область, объединяющая органы и ткани челюстно-лицевой области, входящие в зону непосредственного и опосредованного действия протеза (ткани протезного ложа; жевательные и мимические мышцы; височно-челюстные суставы; слюнные железы; органы, осуществляющие нейрорегуляторную и трофическую функции). Протезное ложе - включает в себя ткани полости рта, с которым протез находится в непосредственном контакте. В случае съемного протеза тканями протезного ложа являются слизистая оболочка альвеолярных отростков, твердого неба, естественные зубы, вступающие в окклюзионные взаимодействия с искусственными. Для несъемного протеза протезным ложем является поверхность коронок опорных зубов и зубодесневой желобок, с которым соприкасается край коронки. Требования к качеству оттиска: • Качественный оттиск должен точно отображать все элементы протезного ложа и прилегающих к нему тканей. Это необходимо для четкого определения границ протезного ложа и формирования адекватного края протеза. • На поверхности оттиска не должно быть пузырьков, пор, оттяжек и других дефектов. • Отображение зубного ряда или альвеолярного отростка в оттиске должно располагаться посредине между бортами ложки. • Края оттиска должны быть четко оформленными. Модель. Определение. Виды моделей. МОДЕЛЬ - это позитивное отображение (точная репродукция) поверхности твердых и мягких тканей, расположенных на протезном ложе и его границах. Модели делятся на: Рабочие – на которых изготавливают зубные протезы, аппараты. Вспомогательные - модель зубного ряда челюсти, противоположной протезируемой. Диагностические, контрольные – модели, которые подлежат изучения для уточнения диагноза, планирования конструкции будущего протеза или регистрируют исходное состояние полости рта до протезирования, ортодонтического лечения.   По количеству зубов (охвату тканей протезного ложа), с которых снимаются оттиски, оттиски делят на: полные частичные Требования к оттискным материалам Оттискные материалы должны отвечать следующим требованиям: не оказывать токсического, аллергического и раздражающего воздействия на ткани полости рта и организм; точно отображать рельеф тканей протезного ложа, т.е. твердых и мягких тканей полости рта; обладать необходимой пластичностью в момент введения в полость рта; обладать способностью к структурированию в течение 2-5 минут в условиях полости рта (влажность и температура); после структурирования обладать эластичностью и достаточной механической прочностью, обеспечивающей выведение оттиска изо рта без остаточной деформации с сохранением точного отображения микрорельефа твердых и мягких тканей протезного ложа; не взаимодействовать с тканями полости рта; легко вводится и выводится из полости рта; обладать малой усадкой при затвердевании и хранении до момента отливки модели; сохранять качество при хранении; обладать устойчивостью к действию слюны и дезинфицирующих растворов; обладать приятным вкусом и запахом. Классификация оттискных материалов Оттискные материалы классифицируют: по химической природе по физическому состоянию после отвердения по условиям применения по возможности повторного использования   Выделяемые авторами оттискные материалы, объединенные в группы, включают в себя названия основы, на базе которой они изготовлены. Например, оттискные материалы, изготовленные на основе окиси цинка и эвгенола -цинкоксидэвгеноловые, на основе силиконового каучука - силиконовые и т.д. Классификация, предложенная А.И.Дойниковым и В.Д.Синицыным, несколько напоминает классификацию, ранее предложенную И.М.Оксманом, выделявшим исходя из физических свойств материалов четыре группы оттискных масс: 1) Кристаллизующиеся (гипс, эвгенолоксицинковые пасты); 2) Термопластические массы (стене, воск, массы Ванштейна, Керра, адгезиаль и др.); 3) Эластические (альгинатные и гидроколлоидные массы); 4) Самотвердеющие (пластмассы холодного отвердевания). Е.Н.Жулев выделяет три группы оттискных материалов: 1) жесткие –– гипс, цинкоксидэвгеноловые; 2) эластические –– альгинатные, силиконовые, тиоколовые; 3) жесткие, обретающие пластичность после нагревания –– стомопласт, ортокор, дентафоль и др. Представленные классификации просты в применении, но не включают в себя отдельные группы современных эластомерных материалов, или, наоборот, объединяют несовместимые их виды (например, обратимые и необратимые гидроколлоиды). Наиболее полной классификацией современных оттискных материалов, отражающей режим твердения, физическое состояние и химический состав материалов, следует признать классификацию ISO(G.Staegemann, 1990; R.Phillips, 1991). В характеристике принципов отвердения материалов выделяются: необратимые материалы - твердеющие в результате химических реакций и обратимые материалы - твердеющие под воздействием температурных изменений. Физическое состояние оттискного материала после его отвердения характеризуется как жесткое или эластическое. Классификация оттискных материалов ISO

|