ДИПЛОМ. Пояснительная записка проекта включает общую часть, расчетнопроектную часть, конструкторскотехнологическую часть, организационноэкономическую часть, раздел безопасность и экологичность проекта, чертежи

Скачать 2.66 Mb. Скачать 2.66 Mb.

|

|

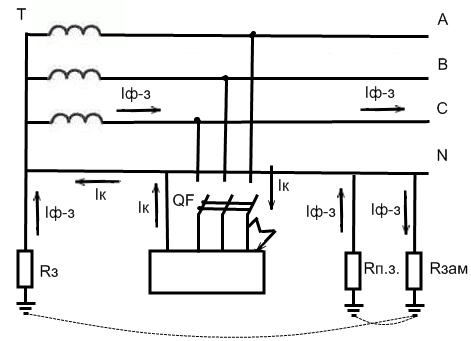

5.2 Мероприятия по обеспечению безопасных и экологичных условий труда Рассмотрим методы и мероприятия, которые обеспечат защиту сотрудников при организации видеомониторинга от опасных и вредных факторов. 5.2.1 Электробезопасность Электрический ток, проходя через организм, оказывает термическое, биологическое и электрическое действия, что приводит к различным электротравмам. Поэтому необходимо соблюдать требования, установленные «Межотраслевыми правилами по ОТ». Эти требования предусматривают: - наличие разводки питания к каждому рабочему месту, которое должно заканчиваться розеткой; - наличие предохранительных устройств для защиты от перегрузок общей сети питания и в цепи разводок. Все оборудование должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019 – 79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Сопротивление изоляции питающих проводов должно быть не менее 0,5 МОм, а сопротивление заземления не более 4 Ом. Согласно ГОСТ 2.1.038 – 82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов», напряжение прикосновения должно быть не более 2 В, а ток не более 0,3 А [13]. Основными техническими способами и средствами защиты от поражения электрическим током являются: защитное зануление, выравнивание потенциалов, защитное заземление, электрическое разделение сети, изоляция токоведущих частей, оградительные устройства. Расчет зануления В сетях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В в качестве защиты при замыкании на корпус оборудования применяется зануление. Схема зануления изображена на рисунке 19.  Рисунок 19 - Принципиальная схема зануления при наличии короткого замыкания фазы Ана корпус и замыкания фазы Сна землю: N – нулевой проводник; Iф–з – ток замыкания на землю; Iк – ток короткого замыкания; Rз – сопротивление заземления нулевого провода; Rпз – сопротивление повторного заземления нулевого провода; Rзам – сопротивление замыкания фазы на землю Заземление нейтрали источника тока имеет целью понизить напряжение на корпусах оборудования и на нулевом проводе, с которым эти корпуса соединены, до безопасного значения при замыкании фазного проводника на землю, при этом создается путь для тока Iф–з. Нулевой защитный проводник предназначен для увеличения тока короткого замыкания Iк с целью воздействия этого тока на защиту. Увеличение Iк происходит за счет уменьшения сопротивления току при наличии нулевого провода по сравнению с тем, если бы ток шел через землю. Сопротивление заземления не превышает 4 Ом [13]. Повторные заземления нулевого провода снижают напряжение на заземленных корпусах электрооборудования в случае обрыва нулевого провода. Для того чтобы снизить опасные потенциалы при замыкании на корпус оборудования, используются повторные заземлители с общим сопротивлением не более 10 Ом. Целью расчета зануления является определить сечение нулевого провода, удовлетворяющее условию срабатывания максимальной токовой защиты. Ток короткого замыкания должен превышать установку защиты согласно требованиям ПУЭ. Для предохранителя величина тока короткого замыкания определяется выражением (28): где Iк – ток короткого замыкания; Iн–номинальный ток плавкой вставки; k –коэффициент, означающий кратность тока короткого замыкания относительно тока установки. В соответствие с ПУЭ коэффициент kдолжен быть не менее 3 при защите автоматами, имеющими тепловой расцепитель. При замыкании на зануленный корпус, ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи: обмотки трансформатора, фазный провод и нулевой провод. Ток короткого замыкания определяется по формуле (29):  , А (29) , А (29)где Iк – ток короткого замыкания; Uф – фазное напряжение; zm– сопротивление обмоток трансформатора; zn – комплексное сопротивление петли «фаза – нуль». Полное комплексное сопротивление петли «фаза – нуль» определяется выражением (30): где zф – сопротивление фазного провода; zн – сопротивление нулевого провода; Хn – индуктивное сопротивление петли «фаза – нуль». Сопротивление петли «фаза – нуль», исходя из выражения (30), определяется соотношением (31): где Rф – активное сопротивление фазного провода; Rн –активное сопротивление нулевого провода; Xn – индуктивное сопротивление петли «фаза – нуль». Помещение в котором располагается вычислительная техника, находится на расстоянии L = 115 м от автомата защиты. Питание подводится стандартным алюминиевым проводом диаметром проводника равным 3 мм. Активное сопротивление фазного провода определяется выражением (32): где S – площадь поперечного сечения проводника, мм2. Площадь поперечного сечения проводника определяется формулой (33):  , мм2 (33) , мм2 (33)Таким образом, активное сопротивление фазного провода равно:  , Ом , ОмПолная проводимость нулевых защитных проводов, должна быть не менее 50 % проводимости фазного провода. Принимая это во внимание, получаем, что сопротивление нулевого провода определяется как выражение (34): Пренебрегая индуктивным сопротивлением По справочным данным мощность трансформатора составляет 180 кВА. Величина фазного напряжения питаемой сети Uф=220 В, а величина сопротивления обмоток трансформатора  , А , АВ качестве элемента защиты используем автоматический выключатель на 40 А с временем срабатывания 0,3 сек. Для выбранного автомата должно выполняться условие (28): Ток, проходящий через человека в случае замыкания до срабатывания защиты, определяется выражением (35):  , А (35) , А (35)где Rн – сопротивление нулевого защитного проводника; Rз – сопротивление рабочего заземлителя; Rпз – сопротивление повторного заземлителя; Rч = 1000 – сопротивление человека, Ом. Сопротивление рабочего заземлителя определяется выражением (36):  , Ом (36) , Ом (36)где Rзм = 10 – сопротивление замыкания, Ом; Uдоп – допустимое напряжение прикосновения, при времени воздействия не более 0,4 сек. (Uдоп = 55 В). Получаем: Сопротивление повторного заземлителя определяется выражением (37):  , Ом (37) , Ом (37)где n – количество повторных заземлителей, n = 4. Получаем:  , Ом , ОмВозвращаясь к формуле (35) определяем величину тока, протекающего через человека:  А = 93, мА А = 93, мАМаксимально допустимое время срабатывания автомата определяется как:  , cек. , cек.Вычисленное значение тока протекающего через человека определенное выражением (35) составляет 93 мА, и относится к фибрилляционному току. Максимальное время действия такого тока не более 1 секунды. Результаты расчетов показали максимальное время срабатывания автомата 0,53 секунды, что удовлетворяет условию 5.2.2 Расчет освещения В качестве источника света выберем люминесцентные лампы, поскольку они обладают большой экономичностью и светоотдачей, чем лампы накаливания. В связи с этим наиболее целесообразно выбрать систему общего освещения. Согласно СНИП 23-05-95 выполняемые зрительные работы относятся к III разряду зрительных работ (способность различать детали от 0,3 до 0,5 мм). Подразряд зрительных работ – В, так как фон средний, контраст объекта с фоном средний. Искусственное освещение нормируется по СНИП 23-05-95, согласно которым в цехах освещенность рабочего места должна составлять 300 лк. Для создания такого уровня освещенности используются светильники ЛД-40, содержащие по одной лампе ЛБ40-4; разместим их на потолке [13]. Необходимое количество светильников определяется выражением (38): где Ен = 300 - нормируемая минимальная освещенность, лк; К3 = 1,5 - коэффициент запаса, зависящий от содержания пыли в помещении, раз (принимается в пределах от 1,3 до 2,0 в зависимости от содержания пыли в производственных помещениях с учетом регулярной очистки светильников и вида источника света); S = 12,5 - площадь освещаемого помещения, м2; z - коэффициент неравномерности освещения; n = 1 - число ламп в светильнике, шт.; F = 3200 - световой поток одной лампы, лм; - коэффициент использования светового потока, зависящий от индекса помещения, %. Рассчитаем индекс помещения по выражению (39): где i - индекс помещения; А - длина помещения, м; В - ширина помещения, м; h - расчетная высота, м. Определим расчетную высоту как где Н - высота помещения, м; h2 - высота свеса, м; h1 - высота рабочей поверхности, м. Высота помещения H = 3,5 м, высота рабочей поверхности h1= 0,8 м, высота свеса для данного типа светильников h2 = 0 м. Тогда: При длине А = 3,5 м и ширине В = 3,57 м индекс помещения, согласно выражению (39), составит: Принимая коэффициент отражения от стен и потолка равными 50% и 70% соответственно и с учетом полученного индекса помещения и типа светильника, величина использования светового потока составляет = 37%. Площадь помещения S = 12,5 м2; коэффициент неравномерности освещения z = 1,1; коэффициент запаса К3 = 1,5; световой поток одной лампы 3200 лм. Тогда количество светильников, согласно формуле (38), составит: Таким образом число ламп составит 5 штук. 5.2.3 Защита от электромагнитного излучения Рассчитаем мощность электромагнитного излучения, воздействующего на сотрудников участка сети. Источниками данного воздействия в данной системе является ПЭВМ. Характеристики оборудования приведены в таблице 30. Таблица 30 – Характеристики оборудования

Уровни допустимого воздействия электромагнитного поля на человека установлены ГОСТ 12.1.006-84. Согласно данному ГОСТу, электромагнитные поля частот от 60 кГц до 300 МГц характеризуются напряженностями электрического Е(В/м) и магнитного Н(А/м) полей, а при частотах от 300 МГц до 300 ГГц характеризуются плотностью потока энергии. Рассмотрим воздействие электромагнитного поля на оператора со стороны ПЭВМ. Напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна превышать установленных предельно допустимых значений: - по электрической составляющей: ЕПДУ = 5 В/м; - по магнитной составляющей:НПДУ = 0,3 А/м. При расчете величин Е и Н сначала определяем длину волны (λ, м) электромагнитного излучения по формуле (41): где с = 3·106 – скорость распространения электромагнитной волны, м/с; f– частота излучения, Гц. Далее по формуле (42) определим радиус ближней зоны электромагнитного излучения, то есть зоны, где еще не сформирована электромагнитная волна: Так как R = r, то расчет Е и Н необходимо производить для пограничной зоны. В этой зоне волновое сопротивление для электрической составляющей поля (ZВЭ) много меньше Z0 (Z0=377 Ом). В данном случае ZВЭ=1 Ом, а ZВМ=500 Ом. Расчет напряженности электрического поля определяют по формуле (43): где Подставив данные:PПЭВМ≈1 Вт, ZВЭ=1 Ом, RПЭВМ≈0,7 м в формулу (43), получаем: Расчет напряженности магнитного поля определяют по формуле (44): Таким образом получили, что E < EПДУ и H < HПДУ. Следовательно, воздействие электромагнитного излучения на оператора со стороны ПЭВМ соответствует нормам В данном разделе дипломного проекта был проведен анализ и идентификация опасных и вредных факторов, негативно сказывающихся на человеке и окружающей среде при реализации данного проекта. Также были рассмотрены методы защиты от негативных факторов. В результате расчета было установлено что воздействия электромагнитного излучения на сотрудников операторного зала полка ГАИ находится в пределах нормы. А также было рассчитано зануление в качестве меры защиты от поражения электрическим током при замыкание на корпус аппаратуры. Практическая реализация требований, изложенных в этой части проекта будет способствовать улучшению условий труда, повышению работоспособности и сохранению здоровья работников системы видеомониторинга. |