Ppt или pdf

Скачать 200.22 Kb. Скачать 200.22 Kb.

|

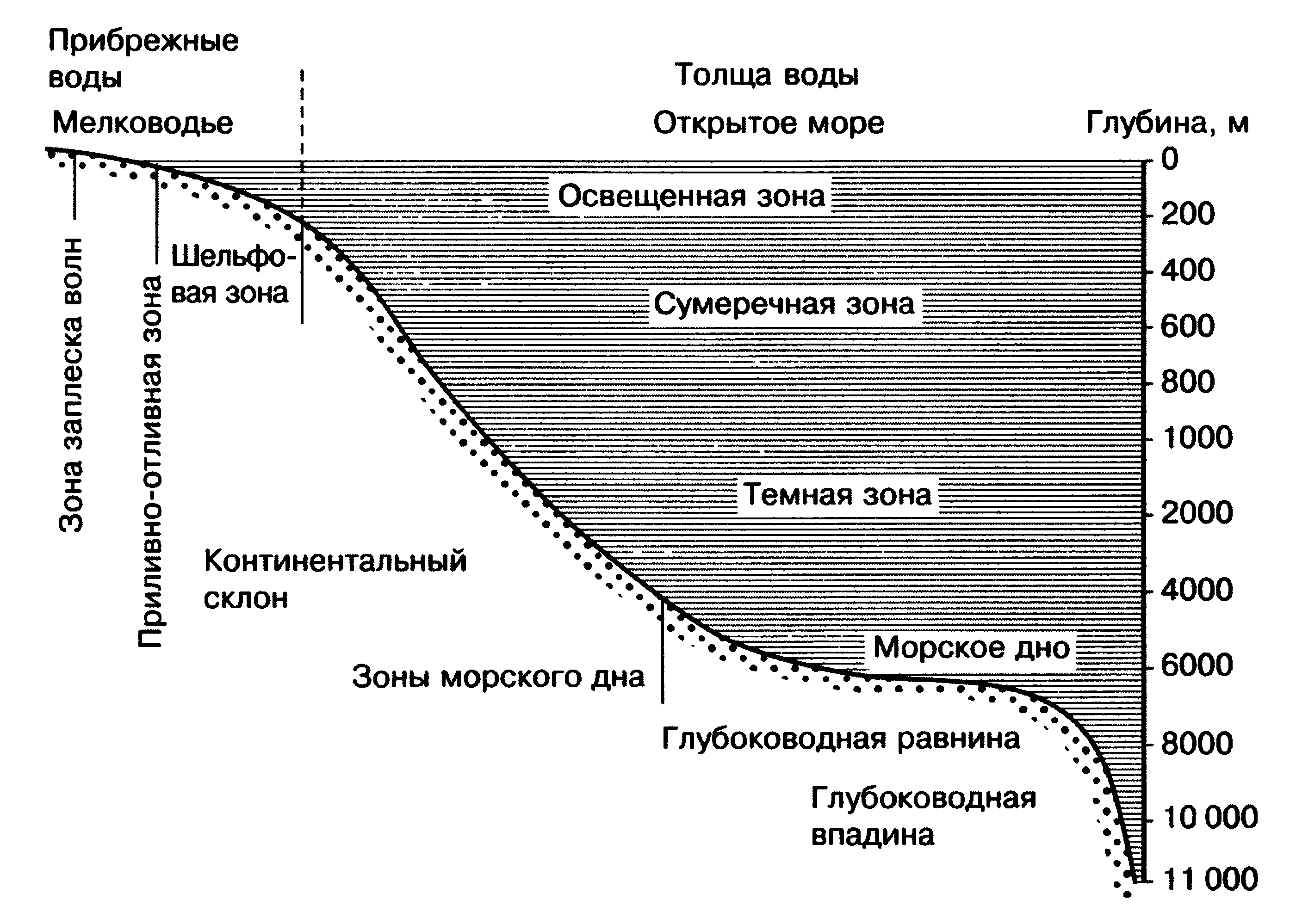

12. Открытый океан (пелагическая экосистема) Область открытого океана за пределами континентального мелководного шельфа называется океанической областью. Океаническая зона, как правило, начинается с резкого понижения континентального склона и достигает глубин от 2000 до 11000 м. Открытый океан беден биогенными элементами. Эти районы можно считать «пустынями» по сравнению с прибрежными водами. Арктические и антарктические зоны более продуктивны, так как плотность планктона растет при переходе от теплых морей к холодным и фауна рыб и китообразных здесь значительно богаче. Продуцентом выступает фитопланктон, им питается зоопланктон, а тем в свою очередь нектон. Видовое разнообразие фауны снижается с глубиной. На глубине в стабильных местообитаниях сохранились виды из далеких геологических эпох. В зависимости от глубины различаются четыре вертикальных слоя океана: 1) фотический – светлая часть океана, где обитают фотосинтезирующие организмы (микроскопические водоросли и цианобактерии. Толщина этого слоя во многом определяется географической широтой. В районе экватора вертикально падающие солнечные лучи пробивают слой воды толщиной 250 м, а в Белом море те же лучи, но падающие под острым углом, способны просветить слой толщиной не более 25 м. Влияет на толщину фотического слоя и фитопланктон, который при массовом развитии может снижать прозрачность воды в 10 раз; 2) афотический – расположенный глубже обширный «темный» слой океана, где обитают разнообразные гетеротрофы, включая множество рыб; 3) абиссаль (бенталь) – придонная область афотического слоя пелагиали («вечной ночи»), где распространены простейшие из отряда фораминифер (до 0,5 млн экз. на 1 м2) и нематоды – круглые черви очень малого размера длиной (0,5–1 мм). Из крупных организмов встречаются морские ежи, голотурии, морские лилии и губки, но не более одного экземпляра на 1 м2; 4) ультрабиссаль – глубоководные желоба на глубине свыше 8 тыс. м, где на каждый 1 см2 поверхности давит столб воды массой более 1 т. Однако и в этой части океана есть жизнь – обитают голотурии, морские звезды, двухстворчатые моллюски, ракообразные. 13. Континентальный шельф (прибрежные воды) и районы апвеллинга Континентальный шельф Шельф – зона вдоль берегов до глубины 200 м (реже 400) м занимает лишь 7-8 % площади морских экосистем, однако здесь живут до 80 % всех морских организмов. С этой областью связаны подводные заросли из ламинарий, достигающих 16 м в длину. Эти заросли заселены разнообразными ракообразными, моллюсками, нематодами. Ламинариями питаются морские ежи. (На севере Тихого океана морскими ежами питаются каланы.) С этой зоной связан промысел морской рыбы (анчоусы, сельди, сардины, лососи, тунца, трески, камбалы, минтая, хека и др.), ракообразных (крабов, креветок, лангустов) и моллюсков (кальмаров). Область континентального шельфа является самой богатой в фаунистическом отношении. Прибрежная зона очень благоприятна по условиям питания, даже вдождевых тропических лесах нет такого разнообразия жизни, как здесь. Значительную часть морского прибрежного зоопланктона составляет меропланктон (временный или сезонный планктон), представленный личинками донных организмов (крабов, морских червей, моллюсков н т. д.); эта особенность резко отличает его от планктона пресных вод и открытого океана, где большую часть взвешенных организмов составляет голопланктон (т.е. организмы, которые на протяжении всего жизненного цикла остаются в планктоне). Бентос состоит из двух вертикальных компонентов: 1) эпифауны – организмов, которые живут на поверхности, прикрепившись к ней или свободно передвигаясь по субстрату, и 2) инфауны, представители которой закапываются в субстрат или строят трубки и поры. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством) Районы апвеллинга расположены вдоль западных пустынных берегов континентов. Здесь наблюдается апвеллшнг – подъем холодных вод с глубины океана, так как ветры перемещают воду от крутого материкового склона, а взамен ей из глубины поднимается вода, обогащенная биогенными элементами. Эти районы богаты рыбой и птицами, живущими на островах. Но при изменении направления ветра приходит спад «цветения» планктона и наблюдается массовая гибель рыб вследствие развития бескислородных условий (эвтрофикация). Они широко известны в Средиземном море; Атлантическом океане – западное побережье Южной Африки; Тихом океане – побережье Калифорнии, Перу, Чили; Индийском океане – Оман (Аравия). Процессу апвеллинга принадлежит важная роль в поддержании высокой численности морских птиц, откладывающих на берегах и островах многочисленные тонны гуано, богатого нитратами и фосфатами. Характерные черты биома апвеллинга: высокая концентрация биогенных элементов и организмов; многочисленные популяции рыб и птиц характеризуют не только высокую продуктивность прибрежных акваторий, но и короткие пищевые цепи. Некоторые виды ракообразных и рыб в зонах апвеллинга из хищников становятся растительноядными. В короткой пищевой цепи доминируют диатомовые водоросли и рыбы; отложения осадков на морском дне содержат много органических веществ и фосфатов; в противоположность богатству моря прилегающие районы суши часто представляют пустыню, так как формирующие апвеллинг ветры дуют большей частью с суши, резко уменьшая влажность. Только туманы поддерживают развитие скудной растительности; продуктивность биома апвеллинга подвержена периодическим спадам, когда меняется направление ветра, развиваются анаэробные процессы или во время “цветения” особой группы водорослей – ядовитых динофлагелят, биомасса которых придает воде красный цвет (так называемые “красные приливы”). В этот период наблюдается массовая гибель рыбы. Такая природная катастрофа несколько раз происходила в зоне перуанского апвеллинга, который оценивается как самый продуктивный район мирового рыболовства. 14. Лиманы Лима́н – залив с извилистыми невысокими берегами при впадении реки в море. Лиман образуется при затоплении морем долин равнинных рек в результате относительного погружения прибрежных частей суши. Прибрежные водоемы, представляющие собой экотоны между пресноводными и морскими экосистемами. Это высокопродуктивные районы, где наблюдается аутвеллинг – привнос биогенных элементов с суши. Они обычно входят в литоральную зону и подвержены приливам и отливам. Здесь встречаются болотные и морские травы, водоросли, рыба, крабы, креветка, устрицы и т.д. Лиманы – это полузамкнутые прибрежные водоемы, соединенные с открытым морем, но морская вода в них заметно опреснена за счет материкового стока. С точки зрения геоморфологии различают пять типов лиманов: 1. Лиманы в затопленных речных долинах. Они наиболее распространены вдоль береговой линии. 2. Лиманы типа фьордов. Это глубокие U-образные выемки берега, образовавшиеся в результате вклинивания ледника в сушу. Примером могут служить фьорды Норвегии и Аляски. 3. Лиманы, ограниченные мелями или барьерными островами, разделенными проливами, благодаря которым сохраняется связь с морем. Они образовались за счет береговых отложений или береговых дюн в связи с повышением уровня моря (побережье Мексиканского залива). 4. Лиманы, образованные тектоническими процессами в результате геологических сдвигов или локальных опусканий суши (залив Сан-Франциско). 5. Лиманы речных дельт, которые образовались в устьях больших рек (Нил, Миссисипи). В них часто наблюдается солевая стратификация, когда более плотная морская соленая вода находится внизу, а речная пресная – сверху. Это имеет место, когда речной сток превышает прилив. А когда они уравновешены, то за счет турбулентности происходит перемешивание и образуется слабосоленый лиман. Лиманы характеризуются рядом важных свойств. Во-первых, они обычно очень продуктивные за счет биогенов, которые попадают сюда во время приливов. Во-вторых, в них круглый год идет образование первичной продукции за счет продуцентов трех типов: 1) макрофиты (высшая водная растительность – болотные и морские травы, водоросли); 2) фитобентос; 3) фитопланктон. В-третьих, лиманы служат местом откорма многочисленных морских промысловых видов рыб, животных и птиц. Устрицы и промысловые крабы остаются в лиманах на протяжении всего жизненного цикла, а различные креветки и многие рыбы рыболовства, лов которых ведется вдали от берега, проводят ранние стадии жизненного цикла в лиманах, где они находят изобилие пищи и защиту от хищников, благодаря чему лучше выживают и быстрее растут на критических стадиях жизненного цикла. 15. Глубоководные рифтовые зоны Глубоководные рифтовые зоны океана находятся на глубине около 3000 м и более. Эти «оазисы» были открыты только в конце 70-х гг. в зоне подводного хребта Тихого океана, где из расщелин горной породы выделяются горячие воды, насыщенные сероводородом и сульфидами железа, цинка, меди и других тяжелых металлов. Здесь полная темнота, холод, огромное давление (более 1000 атмосфер), из-за постоянной циркуляции воды в глубоководных морских течениях там нет недостатка кислорода. Невозможен фотосинтез, высокая концентрация сероводорода и ядовитых металлов, встречаются выходы горячих подземных вод. Температура этих вод достигает 300 °С, однако они не кипят вследствие высокого давления. Остывая при контакте с морской водой, эти подводные гейзеры формируют конусовидные образования высотой до 15 м, которые называются «черными курильщиками». У оснований «черных курильщиков» и формируется хемотрофная экосистема Эти зоны существуют в течение очень долгого времени, там нет барьеров для распространения организмов. Продуцентами этих экосистем являются серобактерии, образующие скопления – бактериальные маты. За счет симбиоза с ними живут и основные организмы этой экосистемы – вестиментиферы (черви длиной 1–2,2 м, заключенные в длинные белые трубки из хитиноподобного вещества, серобактерии живут в клетках этого животного). В составе этой экосистемы много видов животных-хищников (крабы, моллюски, некоторые глубоководные рыбы). Позднее подобные «оазисы жизни» были обнаружены и в других океанах. Биологическая продукция таких экосистем в десятки тысяч раз превышает продукцию типичных бентосных гетеротрофных экосистем. Биомасса только вестиментифер может достигать 10–15 кг/м2. Однако эти экосистемы существуют недолго и разрушаются после того, как прекратится деятельность подводных гейзеров. В полной темноте нелегко найти пищу или партнера, поэтому обитатели морских глубин приспособились узнавать друг друга с помощью химических сигналов; некоторые глубоководные рыбы обладают биолюминесцентными органами, в которых содержатся светящиеся бактерии-симбионты. Глубоководные рыбы – удильщики пошли дальше: когда самец (более мелкий) находит самку, он прикрепляется к ней и у них становится общим даже кровообращение. Другое последствие темноты – отсутствие фотосинтетических организмов, следовательно, сообщества получают питательные вещества и энергию из умерших организмов, попадающих на морское дно. Это могут быть как гигантские киты, так и микроскопический планктон. Мелкие частицы часто образуют хлопья «морского снега», смешиваясь со слизью, питательными веществами, бактериями и простейшими. По пути на дно большая часть органического материала съедается или из него выделяется много азота, поэтому к тому времени, когда остатки заканчивают свой путь, они становятся не очень питательными. Это одна из причин, по которым концентрация биомассы на морском дне очень мала. |