Практическая работа 3. Практическая работа 3 Расчет скорости продвижения фронта сорбции пав при прямолинейной фильтрации

Скачать 4.66 Mb. Скачать 4.66 Mb.

|

|

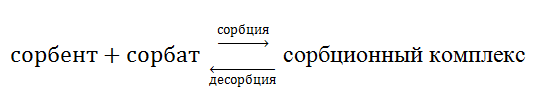

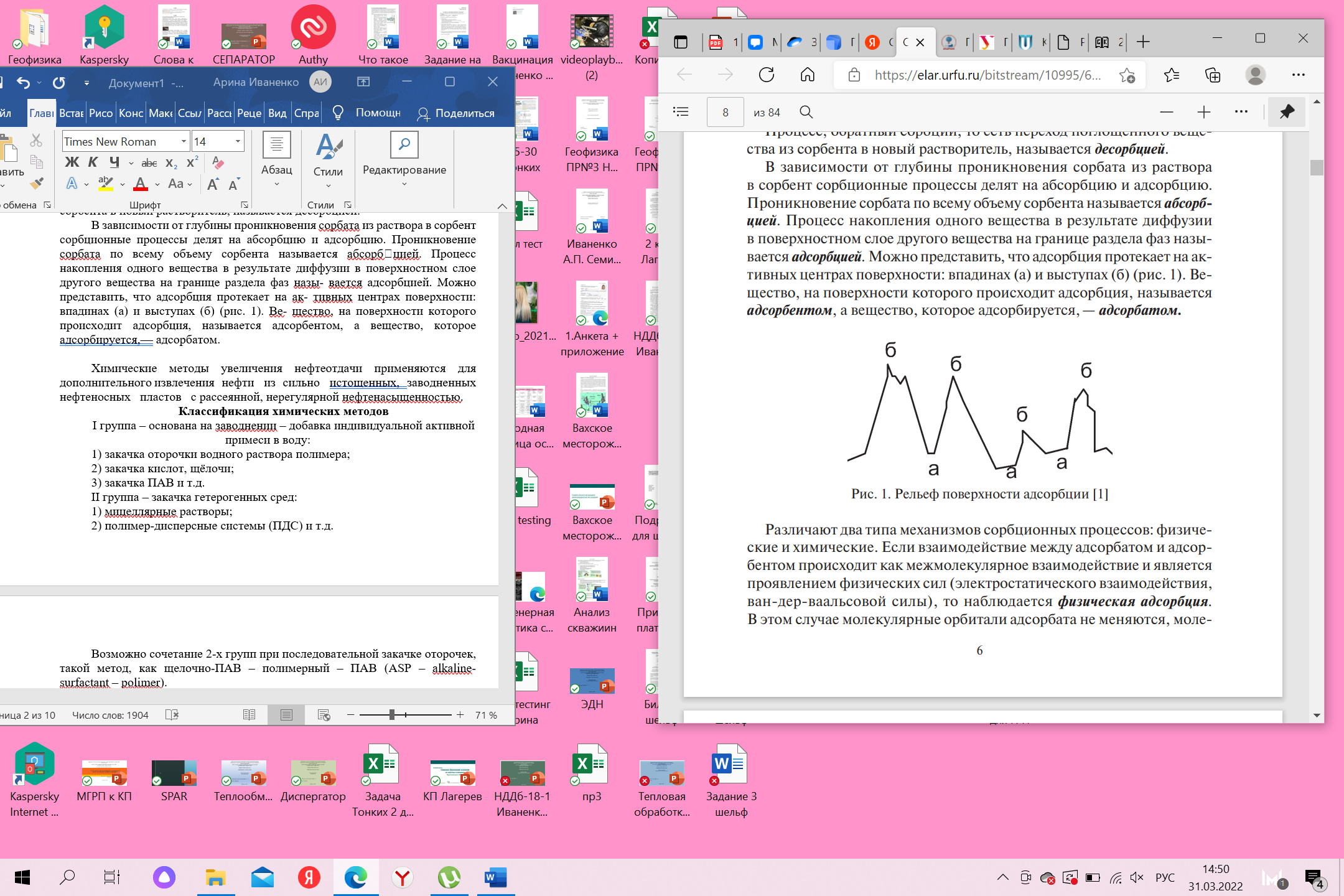

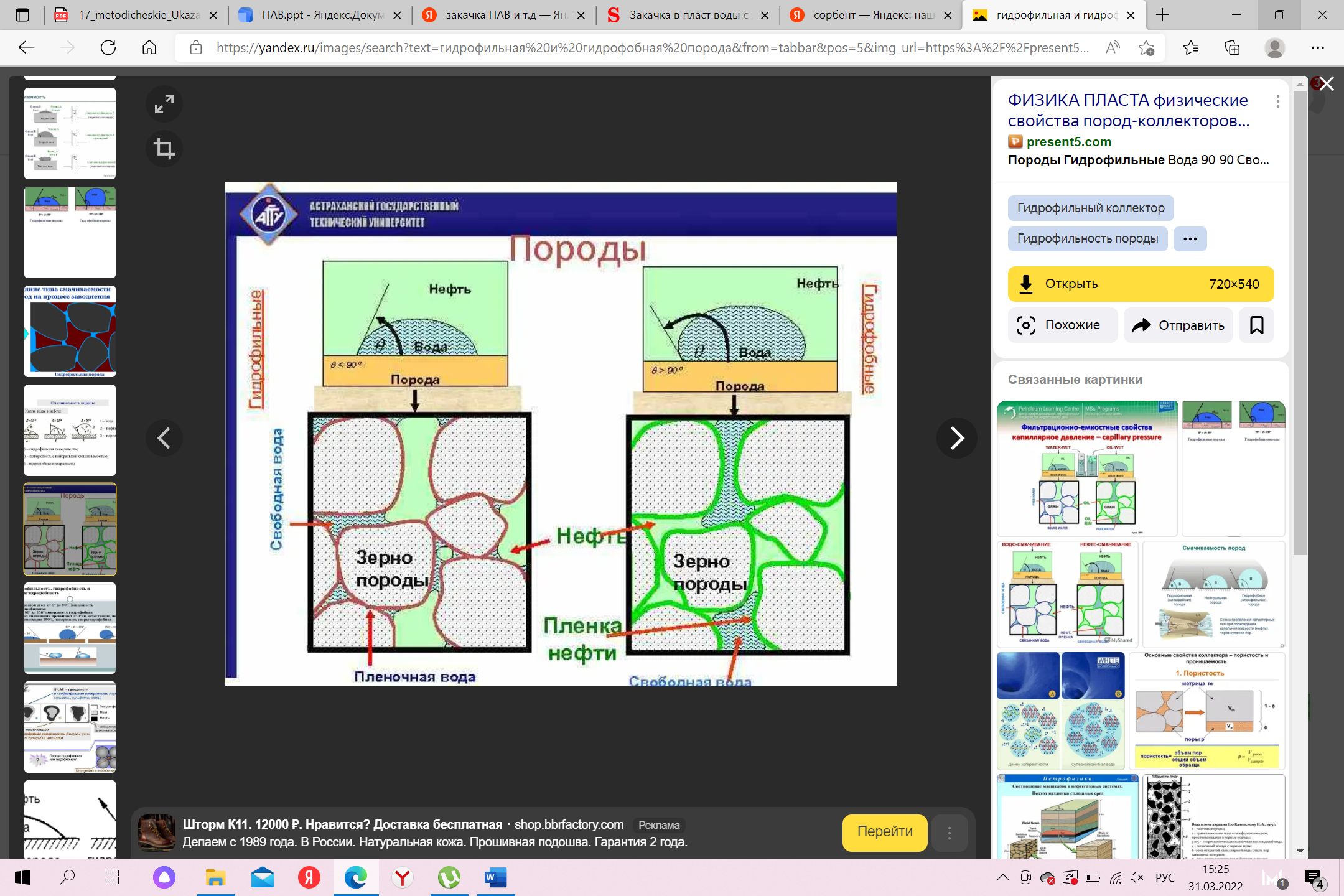

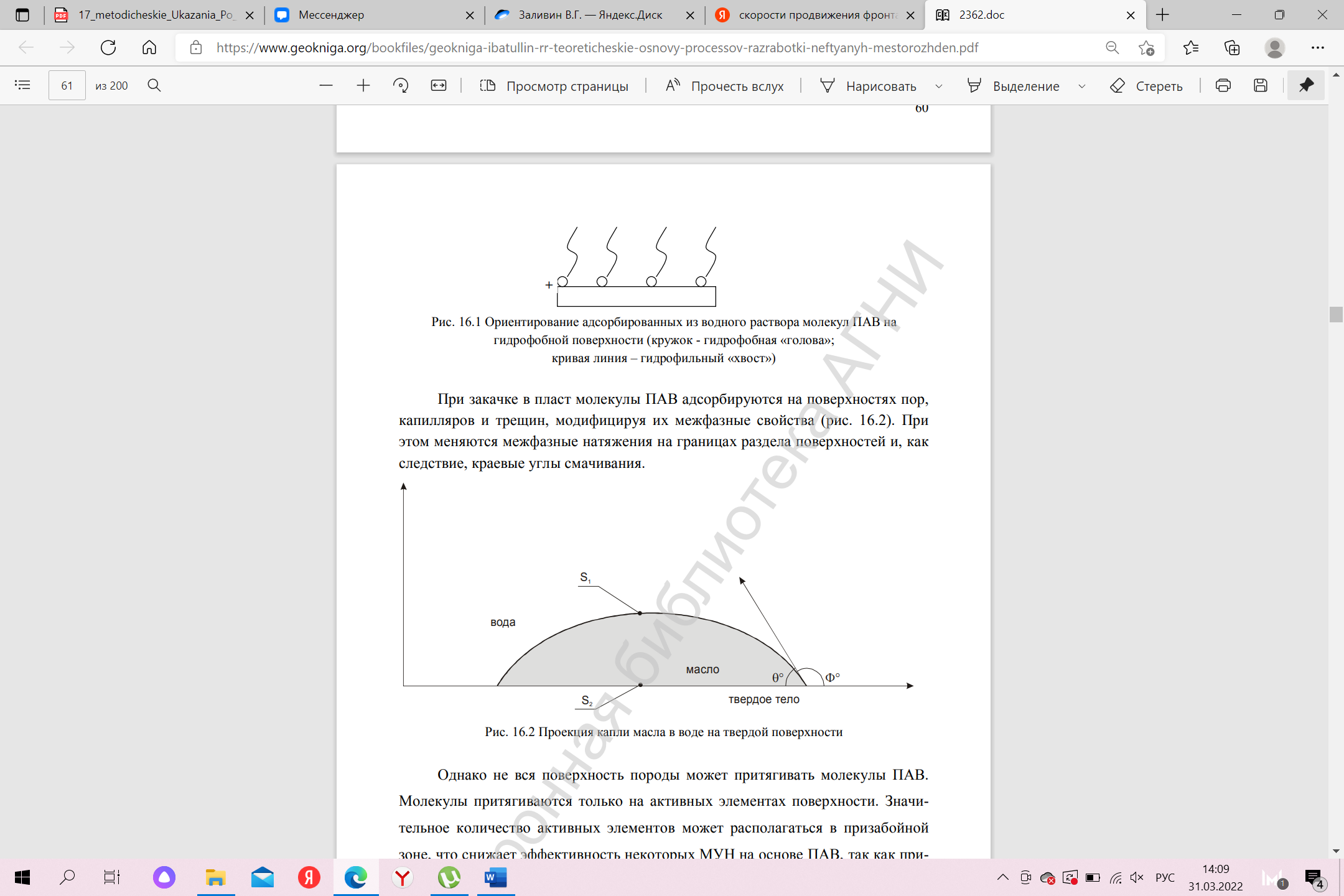

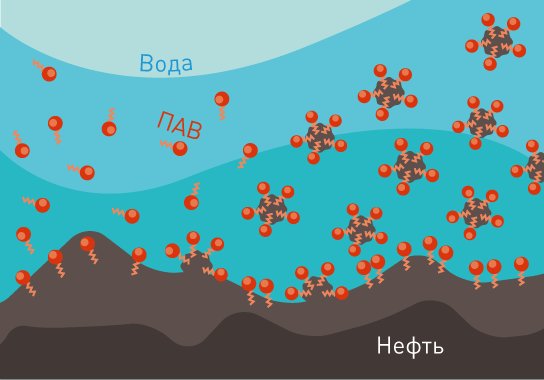

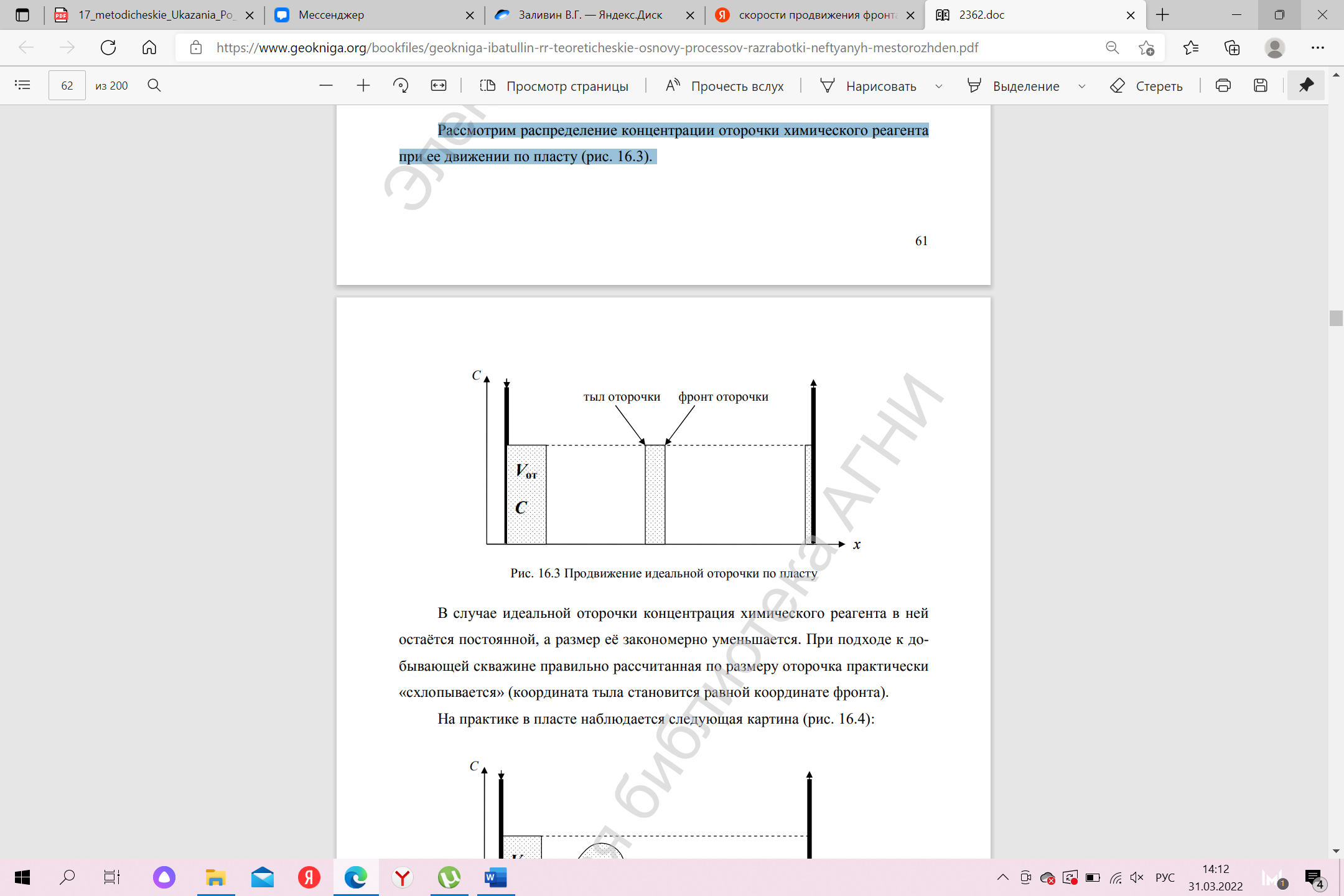

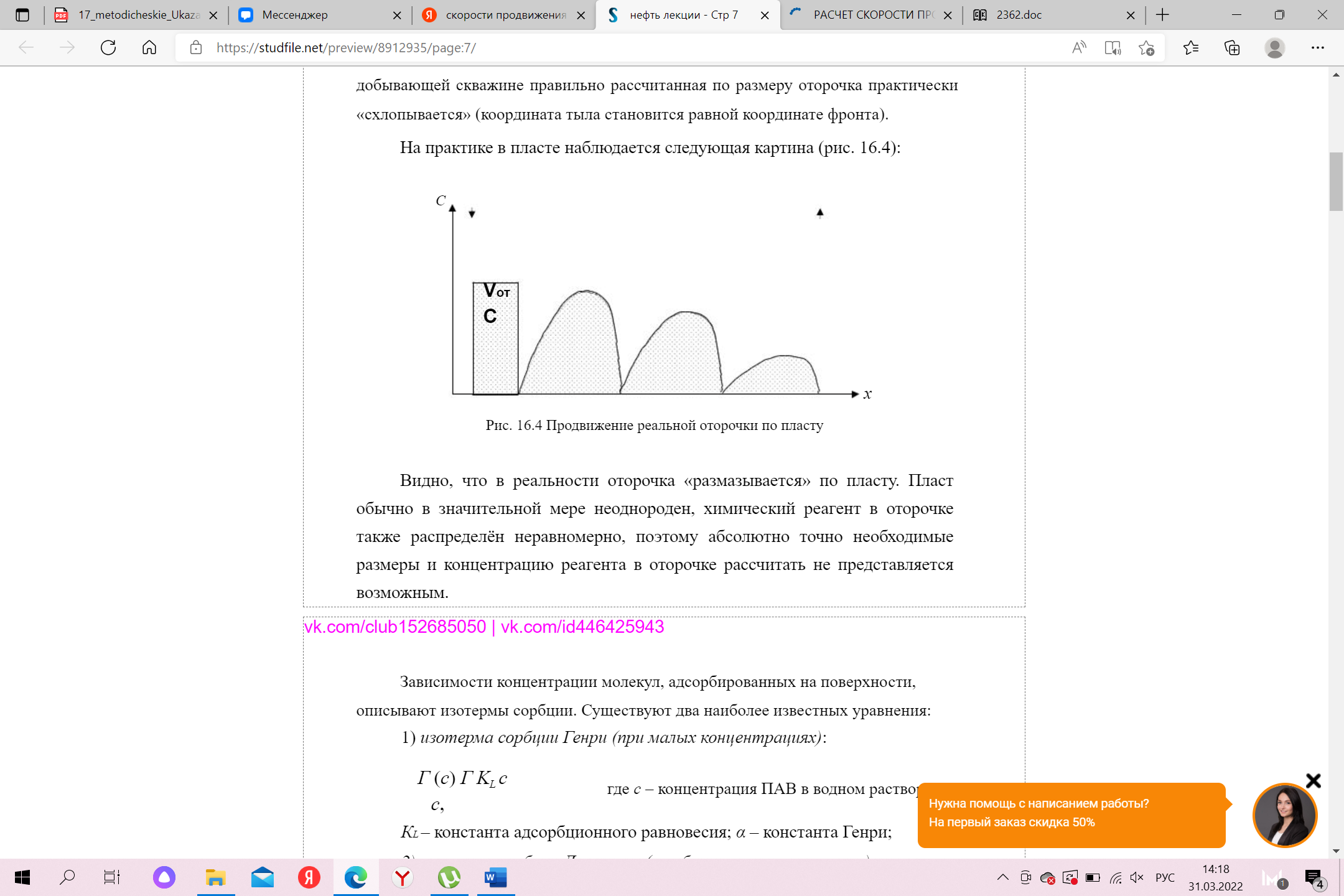

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» Кафедра нефтегазового дела Практическая работа №3 «Расчет скорости продвижения фронта сорбции ПАВ при прямолинейной фильтрации» Вариант - 8 Иркутск, 2022 г. Практическое занятие 3 Расчет скорости продвижения фронта сорбции ПАВ при прямолинейной фильтрации Введение При проектировании и разработки месторождений с целью увеличения нефтеотдачи применяются водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые закачивают в нагнетательные скважины с определенной концентрацией. В процессе продвижения оторочки водного раствора ПАВ к добывающим скважинам часть ПАВ сорбируется (осаждаются) на поверхности поровых каналов. Количество сорбируемого вещества можно определить, пользуясь законом Генри, формула которого имеет вид a(c)=αc, где α-коэффициент сорбции, определяемый экспериментально, с – концентрация. Цель работы: изучить скорость продвижения фронта сорбции ПАВ при прямолинейной фильтрации. Задание: определить скорость продвижения фронта сорбции ПАВ при прямолинейной фильтрации. Рассматривается прямолинейная фильтрация. В водонасыщенной участок пласта шириной b = 250 м, толщиной h = 10 м, пористостью m = 0,21 и с расстоянием между нагнетательной и добывающей галереями l = 500 м, через нагнетательную галерею закачивается водный раствор ПАВ с концентрацией с0 и темпом закачки q = 500 м3/сут. ПАВ сорбируется скелетом породы по закону Генри, формула которого имеет вид a(c)=αc, где α-коэффициент сорбции; α = 0,26 (см. рисунок 3.1). Определить скорость продвижения фронта сорбции ПАВ (фронта ПАВ). Теоретическая часть Сорбция — один из массообменных процессов, представляющий переход растворенного в жидкой фазе вещества в твердую фазу (сорбент). Вещество, которое поглощается твердой фазой, называют сорбатом. Процесс, обратный сорбции, то есть переход поглощенного вещества из сорбента в новый растворитель, называется десорбцией.  В зависимости от глубины проникновения сорбата из раствора в сорбент сорбционные процессы делят на абсорбцию и адсорбцию. Проникновение сорбата по всему объему сорбента называется абсорбцией. Процесс накопления одного вещества в результате диффузии в поверхностном слое другого вещества на границе раздела фаз называется адсорбцией. Можно представить, что адсорбция протекает на активных центрах поверхности: впадинах (а) и выступах (б) (рис. 1). Вещество, на поверхности которого происходит адсорбция, называется адсорбентом, а вещество, которое адсорбируется — адсорбатом.  Рисунок 1 – Рельеф поверхности адсорбции Химические методы увеличения нефтеотдачи применяются для дополнительного извлечения нефти из сильно истощенных, заводненных нефтеносных пластов с рассеянной, нерегулярной нефтенасыщенностью. Различают два типа механизмов сорбционных процессов: физические и химические. Если взаимодействие между адсорбатом и адсорбентом происходит как межмолекулярное взаимодействие и является проявлением физических сил (электростатического взаимодействия, вандерваальсовой силы), то наблюдается физическая адсорбция. В этом случае молекулярные орбитали адсорбата не меняются, молекулы сорбированного вещества сохраняют свою индивидуальность. Физическая адсорбция протекает на активных центрах — впадинах поверхности адсорбции (а) — и носит обратимый характер. С повышением температуры процесса степень физической адсорбции уменьшается. Если при взаимодействии между адсорбатом и адсорбентом происходят химические процессы (перераспределение электронной плотности, ионно-молекулярное взаимодействие), то имеет место химическая адсорбция или хемосорбция. При хемосорбции адсорбат реагирует с функциональными группами сорбента, что сопровождается изменением электронных орбиталей обоих участников взаимодействия. Процесс происходит на выступах микрорельефа поверхности (б). Хемосорбция носит специфический и необратимый характер. Повышение температуры приводит к увеличению химической адсорбции. Адсорбция из растворов на твердом сорбенте бывает двух видов: − молекулярная адсорбция — поглощение из растворов молекул неэлектролитов или слабых электролитов; − ионная адсорбция — избирательное поглощение ионов из растворов электролитов. Процесс молекулярной адсорбции происходит на неполярных адсорбентах, имеющих гидрофобную поверхность, к которым относятся угли, графит, парафин, тальк. Ионная адсорбция проходит на полярных адсорбентах с гидрофильной поверхностью: это силикагель, глины, оксиды металлов. На поверхности твердой фазы одновременно с адсорбцией веществ из растворов происходит процесс поглощения молекул растворителя, который конкурирует с молекулами растворенного вещества за центры адсорбции. На степень адсорбции влияет природа адсорбента, адсорбата и растворителя. Адсорбция происходит тем полнее, чем ближе полярности адсорбата и адсорбента и чем больше их различие в полярности с растворителем. Классификация химических методов I группа – основана на заводнении – добавка индивидуальной активной примеси в воду: закачка оторочки водного раствора полимера; Сущность метода полимерного заводнения заключается в выравнивании подвижностей нефти и вытесняющего агента для увеличения охвата пласта воздействием. Нагнетание растворов полиакриламида (ПАА) в продуктивные пласты изменяет гидродинамические характеристики объекта разработки. В результате этого начинают работать пропластки, которые при обычном заводнении оказываются неохваченными процессом. Механизм действия полимерных растворов проявляется в снижении подвижности воды (вытесняющего агента). Характер течения водных растворов полимеров в пористой среде может быть различным. Причем он, как и фактор сопротивления, определяется скоростью нагнетания, концентрацией полимера в растворе, температурой и фильтрационными характеристиками пород. Адсорбция полимера в пористой среде способствует повышению эффективности метода. Существенное влияние оказывают также катионообменные процессы и физико-химические свойства поверхности. 2) закачка кислот, щёлочи; При закачке в пласт раствора щелочи происходит её взаимодействие с органическими кислотами и некоторыми другими высокомолекулярными компонентами нефти. В зависимости от компонентного состава нефти и свойств щелочи происходит либо химическая реакция с омылением нафтеновых кислот и образование поверхностно- активных веществ, либо усиление поверхностно- активных свойств естественных ПАВ, содержащихся в нефти. В результате образуется высоковязкая эмульсия типа “нефть в воде”, снижается поверхностное натяжение на границе раздела фаз раствор щелочи - нефть, улучшается смачиваемость породы. Это, в свою очередь, улучшает фазовую проницаемость для нефти, снижает остаточную нефтенасыщенность и увеличивает охват пласта заводнением, что в конечном итоге и приводит к повышению нефтеотдачи пласта. При щелочном заводнении обычно применяют каустическую или кальцинированную соду, аммиак или силикат натрия. Вязкость пластовой нефти не должна превышать 100 мПа*с, глубина залегания и толщина пласта не лимитированы. Наилучшие результаты получают при использовании метода с начала разработки. При этом заводнение должно быть внутриконтурным, система заводнения - рядная или площадная. Метод достаточно прост в реализации. 3) закачка ПАВ и т.д. Молекулярная природа поверхности минеральных частиц, слагающих нефтяной пласт, бывает различной. Поверхность частиц горной породы может смачиваться водой избирательно лучше, чем нефтью; в этом случае порода будет гидрофильной. Если же порода смачивается нефтью избирательно лучше, чем водой, то она является гидрофобной. Наконец, порода может быть частично гидрофильной и частично гидрофобной, как это встречается в большинстве случаев (см. рисунок 2).  Рисунок 2 – Гидрофильная и гидрофобная порода Вода в отсутствии нефти и нефть в отсутствии воды всегда смачивают поверхность породообразующих минералов в отличие, например, от ртути, которая их совершенно не смачивает. В гидрофильной породе вода в виде тонкой пленки обволакивает зерна породы, в то время как нефть занимает центральную зону норового пространства. Когда жидкость движется через поры, межфазовые силы между водой и нефтью притягивают капельки нефти, которые остаются в порах пласта и не могут быть извлечены под естественным напором или под влиянием нагнетаемой воды* Межфазовые или капиллярные силы оказывают сопротивление деформации пленки и препятствуют прохождению капель нефти через суженные участки норового канала. Чем больше поверхностное натяжение нефти, тем в большей степени капиллярные силы препятствуют извлечению нефти. II группа – закачка гетерогенных сред: мицеллярные растворы; Мицеллообразование - это самопроизвольная ассоциация молекул ПАВ в растворе. Процесс мицеллообразования имеет важное значение в технологиях создания многих косметических композиций: «мицеллярной воды», очищающих косметических средств, липосом и везикул, жидких кристаллов, при солюбилизации красителей и парфюмерных композиций. При небольших концентрациях (<10‘4 ... 10"2 моль/л) ПАВ образуют истинные растворы, а при повышении концентрации в них появляются мицеллы, образованные в виде агрегатов особого строения. полимер-дисперсные системы (ПДС) и т.д. Возможно сочетание 2-х групп при последовательной закачке оторочек, такой метод, как щелочно-ПАВ – полимерный – ПАВ (ASP – alkaline- surfactant – polimer). Оторочка (slug) – это определенный объём воды с добавкой химического реагента определённой концентрации, выраженный в долях порового объёма. (рис. 3).  Рисунок 3 – Схематичное расположение оторочки в пласте Воду для ХМ подготавливают особенным образом, более тщательно, так как, например, полимеры очень чувствительны к механическим примесям, кислой среде. Существуют два типа оторочек: 1) низкоконцентрированные оторочки; 2) высококонцентрированные оторочки. Оптимальная оторочка – это такая оторочка, которая при подходе к добывающей скважине сохраняет свои свойства и имеет минимальный объём. Объектами применения являются залежи с низкой вязкостью нефти (не более 10 мПа*с), низкой соленостью воды, продуктивные пласты представлены карбонатными коллекторами с низкой проницаемостью [1]. Заводнение водными растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) направлено на снижение поверхностного натяжения на границе «нефть – вода», увеличение подвижности нефти и улучшение вытеснения ее водой. За счет улучшения смачиваемости породы водой она впитывается в поры, занятые нефтью, равномернее движется по пласту и лучше вытесняет нефть. Поверхностная активность, которую проявляют органические вещества, обусловлена не только химическим строением, но и внешними условиями: характером среды, фазовых состояний, концентрацией ПАВ, температурой. Обычно ПАВ представляют собой органические вещества, содержащие в молекуле углеводородный радикал и одну или несколько полярных групп. Гидрофильной частью служит карбоксильная (COO-), сульфатная (- OSO3-) и сульфонатная (- SO3-) группы, а также группы −CH2 − CH2 − O − CH2CH2 − или группы, содержащие азот. Гидрофобная часть состоит преимущественно из парафиновой цепи, прямой или разветвленной, из бензольного или нафталинового кольца с алкильными радикалами. Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ). Определение скорости продвижения фронта сорбции ПАВ по отношению к растворителю может быть водо- или/и маслорастворимым. Рассмотрим закачку водного раствора ПАВ. Существует два основных вида ПАВ: ионные (диссоциирующие с активными частями – анионные и катионные, например, алкилсульфаты, алкилсульфонаты); неионные (не диссоциируют на ионы в водной среде, например, оксиэтилированные алкилфенолы, оксипропилированные алкилфенолы; в России промышленно выпускаются ОАО «Нижнекамскнефтехим»). Крупным недостатком ионных НПАВ при применении в условиях минерализованных пластовых и закачиваемых вод является их «высаливание», то есть потеря поверхностно-активных свойств в результате взаимодействия с солями жесткости. Этот недостаток ярко проявился в процессе испытания мицеллярной технологии в условиях отложений девона Ромашкинского месторождения (минерализация пластовой воды 280 г/л), когда проектная композиция ПАВ из-за взаимодействия с солями пластовых вод «развалилась», то есть концентрации ПАВ снизились ниже значений, обеспечивавших взаимную растворимость углеводородов и воды в оторочке. Как известно, молекулы ПАВ имеют дифильную структуру. То есть, например, гидрофобную бензольную (так называемую «голову») и гидрофильную линейную оксиэтильную (так называемый «хвост»). Таким образом, эти молекулы могут ориентироваться в пространстве в соответствии с энергетической целесообразностью. Этим же обусловлено такое явление, как адсорбция (рис. 4)  Рисунок 4 - Ориентирование адсорбированных из водного раствора молекул ПАВ на гидрофобной поверхности (кружок - гидрофобная «голова»; кривая линия – гидрофильный «хвост») Механизм действия ПАВ Гидрофобный «хвостик» связывается с частицами грязи. Гидрофильная «головка» цепляется за воду, уменьшая ее поверхностное натяжение, тем самым, помогая воде лучше смачивать отмываемую поверхность и отрывать частицы загрязнений.(рис.6) При закачке в пласт молекулы ПАВ адсорбируются на поверхностях пор, капилляров и трещин, модифицируя их межфазные свойства. При этом меняются межфазные натяжения на границах раздела поверхностей и, как следствие, краевые углы смачивания. Молекулы воды и нефти отталкиваются друг от друга, поэтому полностью смыть нефть водой невозможно. Молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ) с одного конца гидрофильны, то есть притягиваются к молекулам воды, с другого – гидрофобны и липофильны (отталкиваются от воды, но притягиваются к жирамили нефти). Это свойство позволяет снижать поверхностное натяжение между водой и нефтью. В результате крупные капли нефти разрываются водой с ПАВ на все более мелкие капельки.  Рисунок 6 – Схематичное изображение молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ) Однако не вся поверхность породы может притягивать молекулы ПАВ. Молекулы притягиваются только на активных элементах поверхности. Значительное количество активных элементов может располагаться в призабойной зоне, что снижает эффективность некоторых МУН на основе ПАВ, так как призабойная зона работает как фильтр для водного раствора. Рассмотрим распределение концентрации оторочки химического реагента при ее движении по пласту (рис. 7).  Рис. 7 - Продвижение идеальной оторочки по пласту В случае идеальной оторочки концентрация химического реагента в ней остаётся постоянной, а размер её закономерно уменьшается. При подходе к добывающей скважине правильно рассчитанная по размеру оторочка практически «схлопывается» (координата тыла становится равной координате фронта). На практике в пласте наблюдается следующая картина (рис. 8):  Рисунок 8 - Продвижение реальной оторочки по пласту Видно, что в реальности оторочка «размазывается» по пласту. Пласт обычно в значительной мере неоднороден, химический реагент в оторочке также распределён неравномерно, поэтому абсолютно точно необходимые размеры и концентрацию реагента в оторочке рассчитать не представляется возможным. Зависимости концентрации молекул, адсорбированных на поверхности, описывают изотермы сорбции. Существуют два наиболее известных уравнения: 1) изотерма сорбции Генри (при малых концентрациях):

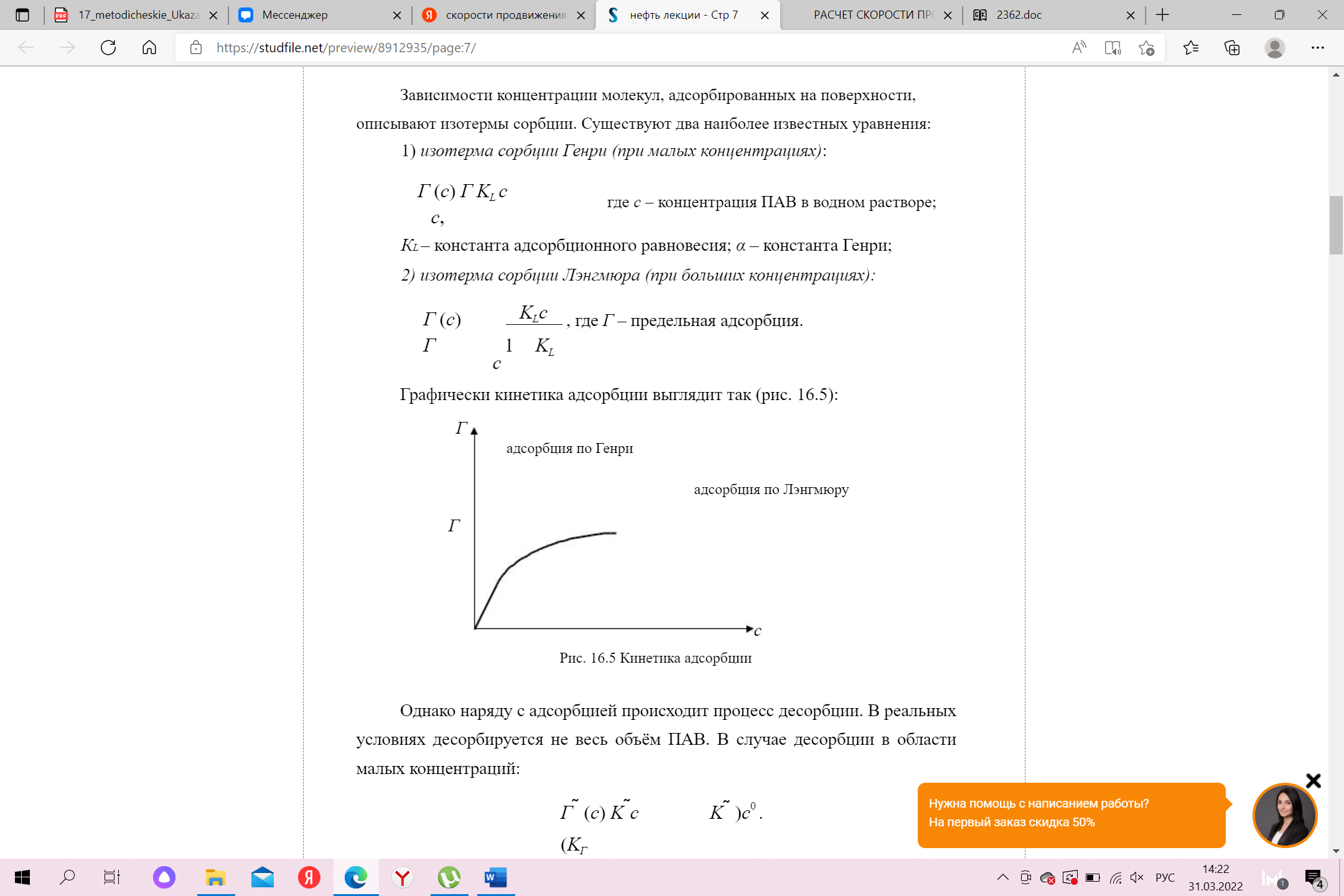

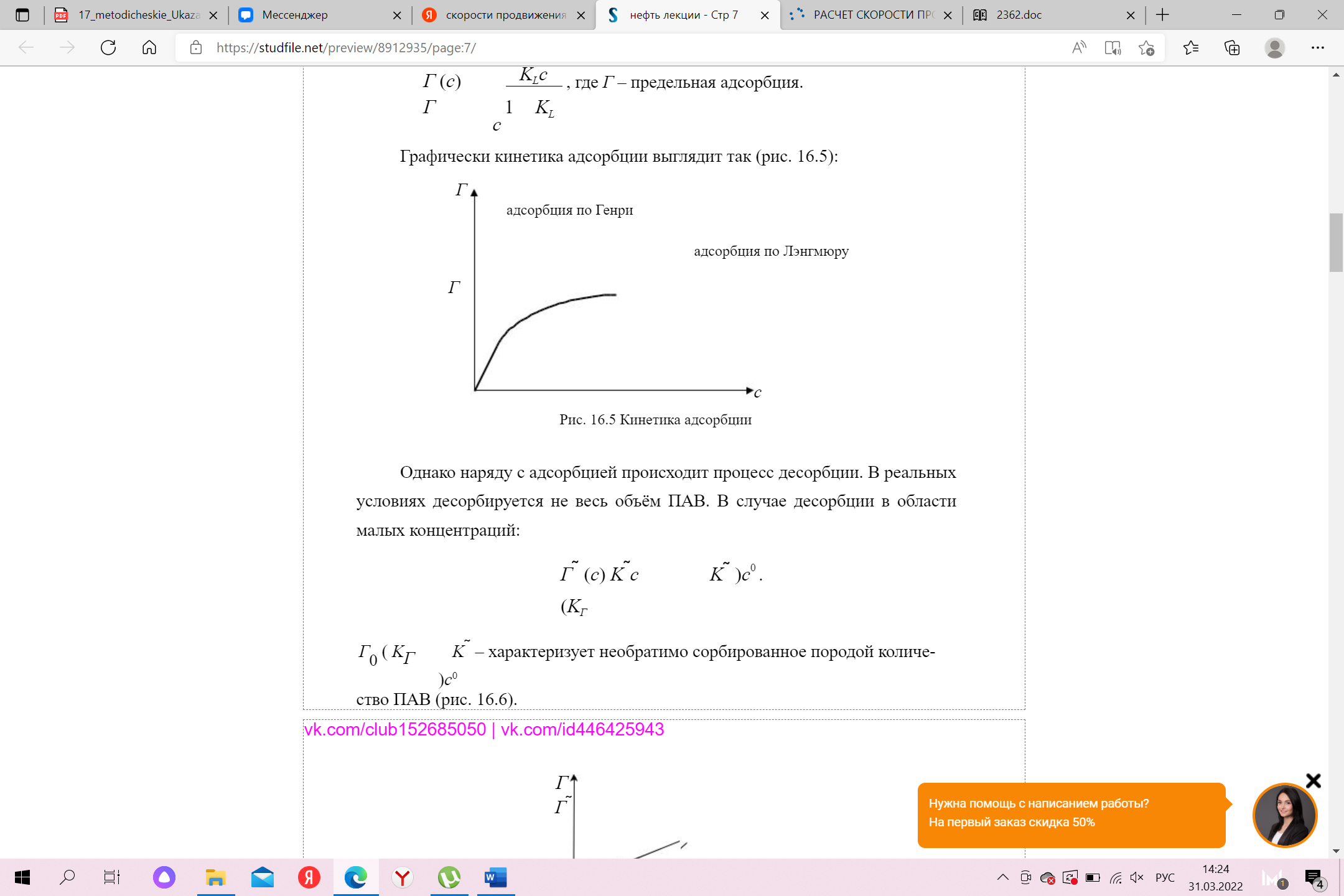

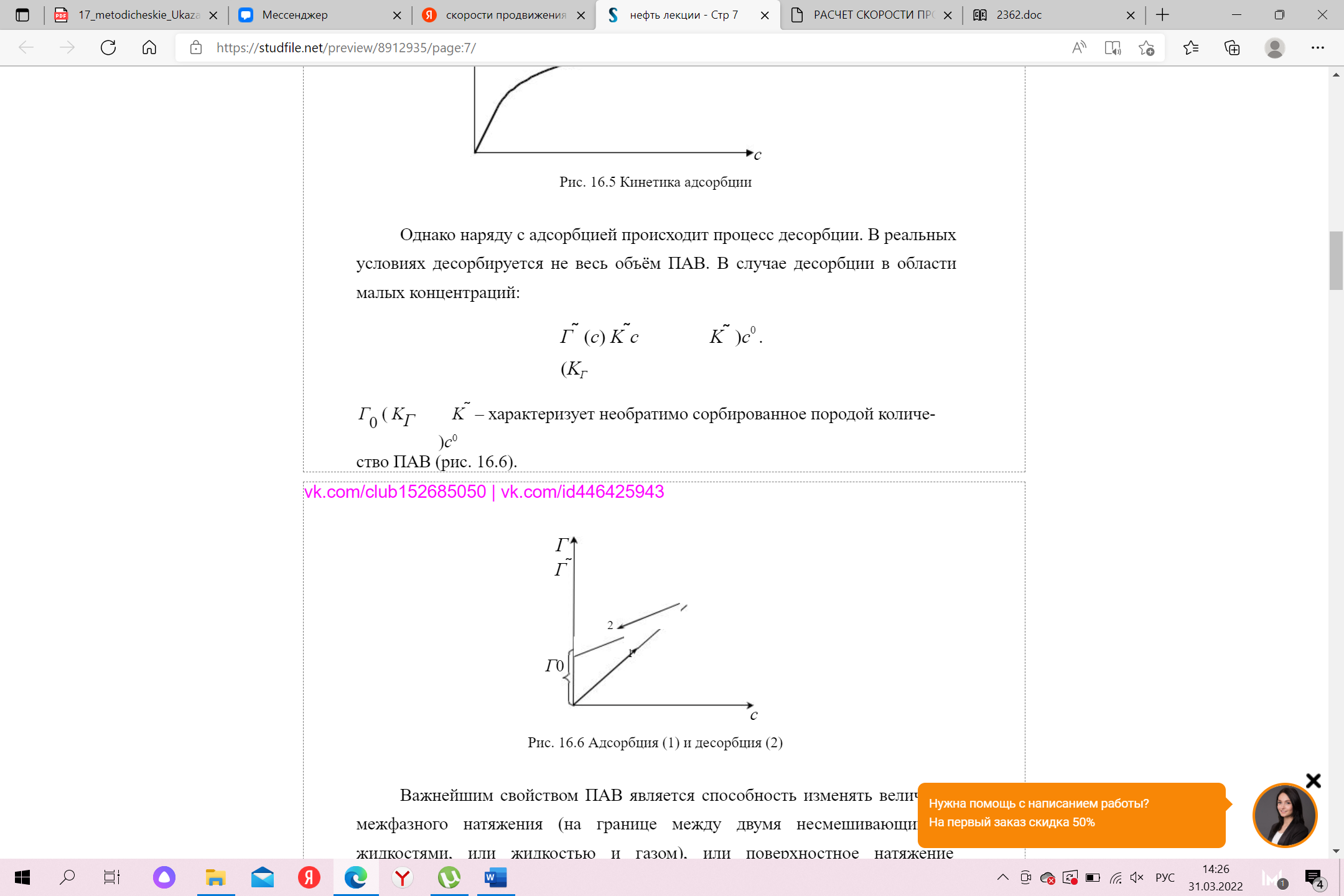

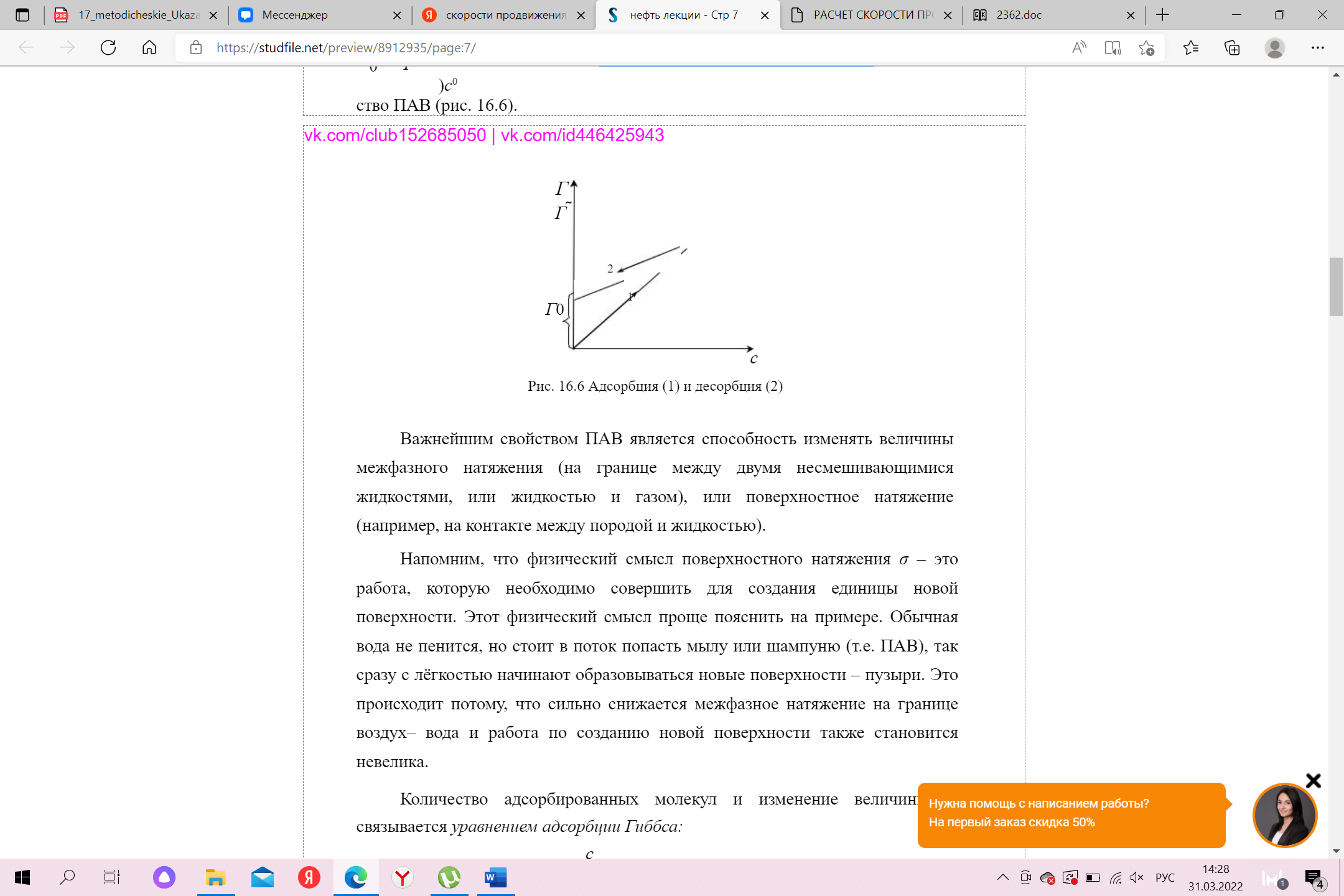

где с – концентрация ПАВ в водном расвторе, КL – константа адсорбционного равновесия; α – константа Генри; 2) изотерма сорбции Лэнгмюра (при больших концентрациях):  где Г – предельная адсорбция; Графически кинетика адсорбции выглядит (рис. 9)  Рисунок 9 - Кинетика адсорбции Однако наряду с адсорбцией происходит процесс десорбции. В реальных условиях десорбируется не весь объём ПАВ. В случае десорбции в области малых концентраций:  Харктеризует необратимо сорбированное породой количество ПАВ. (рис. 10)  Рисунок 10 - Адсорбция (1) и десорбция (2) Важнейшим свойством ПАВ является способность изменять величины межфазного натяжения (на границе между двумя несмешивающимися жидкостями, или жидкостью и газом), или поверхностное натяжение (например, на контакте между породой и жидкостью). Физический смысл поверхностного натяжения σ – это работа, которую необходимо совершить для создания единицы новой поверхности. Этот физический смысл проще пояснить на примере. Обычная вода не пенится, но стоит в поток попасть мылу или шампуню (т.е. ПАВ), так сразу с лёгкостью начинают образовываться новые поверхности – пузыри. Это происходит потому, что сильно снижается межфазное натяжение на границе воздух– вода и работа по созданию новой поверхности также становится невелика. В зависимости от того, какие ионы обусловливают поверхностную активность ионогенных веществ, их принято подразделять: на анионоактивные (АПАВ), катионо- активные (КПАВ) и амфотерные. Анионные ПАВ более активны в щелочных растворах, катионные в кислых, амфотерные — в тех и других. По растворимости в воде и маслах ПАВ подразделяют на три группы: водо-, водомасло- и маслорастворимые. Водорастворимые ПАВ состоят из гидрофобных углеводородных радикалов и гидрофильных полярных групп, обеспечивающих растворимость всего соединения в воде. Их характерной особенностью является поверхностная активность на границе раздела вода — воздух. Водомаслорастворимые ПАВ применяют в основном в системах нефть — вода. Гидрофильные группы в молекулах таких веществ обеспечивают их растворимость в воде, а достаточно длинные углеводородные радикалы — растворимость в углеводородах. Маслорастворимые ПАВ не растворяются и не диссоциируют (или слабо диссоциируют) в водных растворах. Технологические процессы применения ПАВ при заводнении Длительными исследованиями процессов вытеснения с применением НПАВ институтом «БашНИПИнефть» было обосновано, что основным ХМ в СССР может быть применение водных растворов ПАВ (например, ОП-10) с концентрацией примерно 0,05 % масс. и величиной оторочки до 20 % порового объема. Для создания такой концентрации в нагнетаемой воде применялось оборудование для долговременного дозирования, устанавливаемое чаще всего на КНС и требующее постоянного контроля. В последующем выяснилось, что прирост коэффициента вытеснения в реальном коллекторе составляет всего несколько пунктов. Охват пласта при этом практически не изменялся. Это связано с тем, что большинство коллекторов обладают очень высокой удельной поверхностью, на которой способно адсорбироваться громадное количество ПАВ, а прирост коэффициента нефтеотдачи в неоднородных, особенно заводненных пластах, в большей степени определяется коэффициентом охвата. Расход ПАВ при реализации этой технологии оказался очень большим, при технологической эффективности до 200 т дополнительной л добычи нефти на 1 т использованного НПАВ. Модификацией этой технологии стала разработанная в ТатНИПИнефть так называемая «разовая» технология закачки ПАВ. При этом тот же объем товарного ПАВ закачивался в концентрации 10 % масс. с размером оторочки в 0,1 % порового объема. При указанных концентрациях эффективность межфазного воздействия практически не меняется, но уменьшается время создания оторочки. Таким образом, при реализации такого процесса удается провести создание оторочки в короткое время, обычно за 5-7 сут с использованием автоцистерн и передвижного насосного агрегата. Для повышения эффективности и расширения области применения большее распространение получили технологии закачки композиций ПАВ. Грамотно подобранные композиции ПАВ являются очень эффективными вытесняющими, нефтеотмывающими агентами. Они позволяют совместить как нефтевытесняющие свойства, так и механизм охвата пласта вытеснением. К таким технологиям относятся разработанные в ТатНИПИнефть технология применения водных дисперсий маслорастворимых НПАВ типа АФ9-6 и технология с использованием композиций НПАВ АФ9-6 и АФ9-12 Задача (Вариант 8)

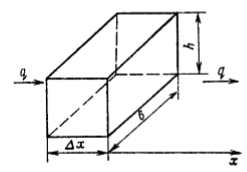

Рассматривается прямолинейная фильтрация. В водонасыщенной участок пласта шириной b = 250 м, толщиной h = 10 м, пористостью m = 0,21 и с расстоянием между нагнетательной и добывающей галереями l = 500 м, через нагнетательную галерею закачивается водный раствор ПАВ с концентрацией с0 и темпом закачки q = 500 м3/сут. ПАВ сорбируется скелетом породы по закону Генри, формула которого имеет вид a(c)=αc, где α-коэффициент сорбции; α = 0,26 (см. рисунок 3.1). Определить скорость продвижения фронта сорбции ПАВ (фронта ПАВ). Решение Для определения скорости фронта ПАВ и распределения их концентрации в пласте используется уравнение материального баланса водного раствора ПАВ в первоначально водонасыщенном пласте:  Для решения задачи нужно записать начальное и граничное условия.  Рисунок 3.1 Элемент прямолинейного пласта В начальный момент времени t = 0 в пласте при отсутствии в нагнетаемой воде ПАВ начальное условие примет вид: c(x, 0) = 0. (3.2) Начиная с момента времени t = 0 в пласт через нагнетательную галерею закачивается водный раствор ПАВ с концентрацией закачки. Таким образом, граничное условие будет иметь вид c(0,t) = c0 (3.3) Решение задачи (3.1)-(3.3) определяют по формулам c(0,t) = c0,  t tc(0,t) = c0,  t tОбозначим через  скорость фильтрации из первого выражения (3.4) определяем скорость фронта сорбции скорость фильтрации из первого выражения (3.4) определяем скорость фронта сорбции ; (3.5) ; (3.5)  Вывод: Скорость продвижения фронта сорбции ПАВ составит 0,7326 м/сут. Список литературы 1. Лушпеев В.А., Мешков В.М., Ешимов Г.К. и др. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений.- Тюмень, 2011.-245с 2. Влияние деэмульгаторов на вязкость битуминозной нефти /Ахметова Л.Г.// Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии. № 7 (26): сборник статей по материалам XXXI международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Интернаука», 2015. – С. 46-51. 3. Янукян А.П. /Новые подходы к управлению рисками нефтегазовых холдинговых компаний// Нефтепромысловое дело, 2014г. №8 стр. 55-59 Гиперссылки Закачка ПАВ.ppt Технология повышения нефтеотдача с применением метода пав-полимерного заводнения (ASP) (1).mp4 2362.doc (geokniga.org) ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПАВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ (izron.ru) |

, доли ед

, доли ед