Реферат_Монтаж. Правила безопасности при прокладке кабельных линий (стр. 17). Список используемой литературы (стр. 20). Подготовка

Скачать 305.84 Kb. Скачать 305.84 Kb.

|

|

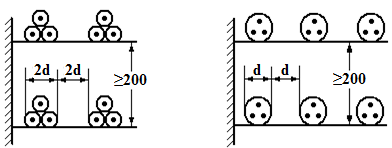

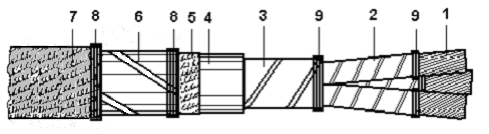

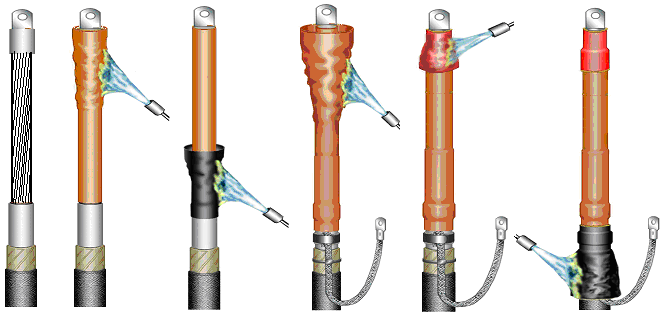

Содержание. Подготовка (стр. 3). Прокладка кабелей в траншеях (стр. 5). Прокладка кабелей в блоках (стр. 7). Прокладка кабелей в сооружениях (стр. 8). Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях (стр. 9). Монтаж кабельных муфт (стр. 10). Мероприятия по защите кабелей от коррозии (стр. 14). Организация приёмных мероприятий (стр. 14). Правила безопасности при прокладке кабельных линий (стр. 17). Список используемой литературы (стр. 20). Подготовка. Работы по строительству кабельных линий напряжением до 35 кВ начинают с тщательной подготовки. Сюда входит разработка проекта, подготовка документации и согласования, выбор расходных материалов, назначение подрядчика и заключение договоров, подготовка рабочей строительной зоны, доставка расходных материалов, оборудования и специальной техники к месту строительства, организация графика рабочих и прочее. Подбор расходных материалов для строительства кабельных линий должен вестись согласно проектным требованиям с учётом планируемой работоспособности сети, её нагрузок, будущих перспектив развития. Основным расходным материалом в кабельных сетях является, собственно, сам кабель. На данный момент существуют различные варианты кабелей, а также методики его монтирования. Сейчас наряду с кабелями традиционными, снабжёнными пластмассовой, бумажной пропитанной или резиновой изоляцией, достаточно широко задействуются кабели, которые имеют изоляцию из сшитого полиэтилена. такой материал также принято называть СПЭ. Эта технология является довольно новой, однако уже показывает неплохие свойства в практическом применении. Эта изоляция имеет высокие диэлектрические и механические характеристики, больший, чем у других кабельных изоляционных материалов, диапазон рабочих температур (что важно при использовании в суровом климате). В зависимости от условий прокладки СПЭ кабели допускают длительные токи нагрузки на 15…30% больше, чем кабели с БПИ. СПЭ кабели имеют длительный срок службы (до 50 лет), повреждаемость таких кабелей на 1-2 порядка ниже, чем кабелей с БПИ. Очевидно, что применение СПЭ кабелей становится не только технически целесообразным, но и экономически выгодным. На место монтажа кабель поставляется на специальных барабанах. Строительная длина кабеля на барабане составляет от 2 до 20 м в зависимости от внешнего диаметра кабеля и номера (размера) барабана. Для разгрузки кабельных барабанов должны использоваться автокраны. Современные кабельные транспортёры позволяют выгружать и загружать кабели без использования крана. В зависимости от типа изоляции кабеля устанавливаются наибольшие допустимые разности уровней кабельной трассы. Для кабелей напряжением 10 (35) кВ с БПИ эта разность уровней составляет 15 (5) м, для кабелей с резиновой, пластмассовой и СПЭ-изоляцией разность уровней не ограничена. Перед монтажом производится осмотр кабеля на барабанах. Не должно быть наружных механических повреждений, оба конца кабеля на барабане должны быть герметично заделаны. По результатам осмотра кабеля составляется соответствующий акт. Монтаж кабелей с бумажной пропитанной изоляцией при низких температурах (ниже -5 градусов Цельсия) выполняется после их предварительного подогрева, поскольку при отрицательных температурах эта изоляция отвердевает, становится неэластичной и при прокладке кабеля может быть повреждена. Наиболее простой способ прогрева кабеля – в тёплом помещении. Продолжительность прогрева зависит от температуры воздуха в помещении и составляет 72 ч при 5…10 градусах, 24 ч при 10…25 градусах и 18 ч при 25…40 градусах. При необходимости сокращения указанного времени используют метод прогрева кабеля электрическим током прямо на барабанах, следя за температурой наружного покрова кабеля на внешних витках барабана, которая не должна превышать 20 градусов. При этом условии температура изоляции кабеля во внутренних витках барабана не превысит допустимого значения. Одним из преимуществ СПЭ кабелей является возможность их прокладки без предварительного подогрева при температурах до -20 для кабелей с полиэтиленовой защитной оболочкой и при температурах до -15 для кабелей с поливинилхлоридной защитной оболочкой. Такая возможность достигается благодаря использованию качественных полимерных материалов для изоляции и оболочки СПЭ кабеля. Раскатка кабеля с кабельного транспортёра:  Прокладка кабелей в траншеях. При прокладке КЛ в земле (в траншеях, трубах, блоках) предварительно оформляется разрешение на проведение раскопок и выполняется разметка кабельной трассы. При пересечении кабельной трассой других подземных коммуникаций выполняются согласования будущих пересечений с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации. Для предотвращения повреждения пересекаемых подземных коммуникаций вручную роются шурфы (небольшие траншеи) для обнаружения этих коммуникаций. Работы выполняются в присутствии представителя организации, эксплуатирующей пересекаемые коммуникации. При открытой прокладке кабеля проверяются кабельные сооружения, производственные помещения и установленные в них опорные конструкции для кабелей. Траншеи большой протяжённости роют специальными ковшовыми, роторными или цепными землеройными машинами. Траншеи роют прямолинейными, выдерживая допустимые радиусы закругления и необходимые расстояния. На участках кабельной трассы, проходящих в непосредственной близости от подземных и наземных сооружений, зелёных насаждений и расположенных в земле коммуникаций, используют малогабаритные механизмы, например экскаватор Э-153 с ковшомёмкостью 0,15 м3 или отбойные молотки, ломы и лопаты. Траншеи для прокладки кабелей отрывают глубиной не менее 700 мм, а размеры их по дну зависят от числа прокладываемых кабелей. В одной траншеи размещают не больше шести кабелей на напряжение 6-10 кВ или не больше двух кабелей на напряжение 35 кВ. В местах, где будут располагаться кабельные соединительные муфты для удобства выполнения соединений кабелей, траншею расширяют, образуя котлован (для одной муфты 2,5 м длиной и 1,5 м шириной плюс 0,4 м для каждой последующей муфты). Муфты располагают в шахматном порядке. При прокладке кабеля в земле предварительно выявляются места на трассе, содержащие вещества, разрушительно действующие на металлические покровы и оболочку кабеля (солончаки, известь, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор). При невозможности обхода этих мест должны быть приняты меры по защите кабеля. Дно выравнивают, удаляют воду и мусор. Кабели, укладываемые в траншее, должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Это необходимо для исключения возможности механического повреждения кабеля при давлении на него грунта после засыпки траншеи. Раскатка кабеля зависит от сложности трассы. Если на трассе нет пересечений с подземными коммуникациями, кабель укладывают непосредственно на дно траншеи с кабельного транспортёра, движущегося вдоль трассы. При наличии пересечений барабан с кабелем устанавливают в одном конце трассы на раскаточное устройство (кабельные домкраты) и раскатывают с помощью тягового механизма – лебёдки с канатоёмкостью, соответствующей строительной длине кабеля. Размотка кабеля должна идти с верхней части кабельного барабана. Раскаточное устройство должно иметь тормоз. Тяговый механизм должен быть оснащён устройством (динамометром), регистрирующим усилие тяжения. Кабели в траншее укладываются в один ряд, расстояние по горизонтали в свету между соседними кабелями 100 мм (до 10 кВ) и 250 мм (до 35 кВ). Кабели в траншее укладываются «змейкой», обеспечивающей запас длины кабеля 1-2% для уменьшения растягивающих усилий при возможных смещениях почвы и температурных изменениях длины кабеля. При прокладке кабелей у концов, предназначенных для последующего соединения, оставляется запас не менее 2 м, необходимый для монтажа соединительной муфты и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфту от повреждения при возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля, а также для обеспечения возможности повторного монтажа муфты в случае ее повреждения при эксплуатации. Во избежание нарушения целостности изоляции жил и оболочек кабеля устанавливаются предельно допустимые радиусы изгиба. Для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 35 кВ в алюминиевой и свинцовой оболочке радиусы изгиба должны быть соответственно не менее 25 и 15 наружных диаметров кабеля, а для кабелей с резиновой, пластмассовой и СПЭ изоляцией – не менее 15 наружных диаметров кабеля. Выше верхней засыпки, выполненной из мелкой земли, укладывается слой красного кирпича (КЛ напряжением до 35 кВ) или железобетонные плиты (КЛ напряжением 35 кВ), служащие для защиты кабелей от механических повреждений при проведении землеройных работ. Дополнительно может использоваться сигнальная лента из яркой полиэтиленовой плёнки, свидетельствующая при проведении землеройных работ о близком расположении кабелей. Перед засыпкой траншеи изоляция КЛ испытывается повышенным напряжением. Пластмассовые защитные оболочки кабелей испытываются напряжением 10 кВ. Перед засыпкой траншеи представители монтажной организации совместно с представителями заказчика производят осмотр кабельной трассы с составлением акта на скрытые работы. При прокладке кабелей с БПИ в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих токов, например вблизи трамвайных путей, должны применяться кабели с пластмассовыми (шланговыми) защитными покровами или специальные меры защиты от коррозии металлических оболочек и брони этих кабелей. Прокладка кабелей в блоках. Блок представляет собой заглубляемую в землю конструкцию, выполненную из труб различного материала или железобетонных панелей. Стыки труб и панелей заделываются кирпичной кладкой или заливаются бетоном. На рисунке ниже показан бетонный блок, состоящий из железобетонных панелей с каналами, через которые прокладываются кабели. Через определенные расстояния сооружаются кабельные колодцы, в которых осуществляется соединение кабелей, и через которые выполняется монтаж кабелей. Блоки должны быть уложены в землю с уклоном не менее 0,2% в сторону колодцев для стока попавших в блок грунтовых вод. Перед монтажом кабелей блочные каналы предварительно прочищают с помощью стальных ершей и проверяют контрольным цилиндром, протаскивая его с помощью тросовой лебёдки по блочным каналам. Непосредственной перед прокладкой кабелей их поверхность обильно покрывают смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на оболочку кабеля (солидол, тавот). Прокладку кабелей в блоках производят механизированным способом, поочерёдно затягивая их в кабельные каналы на участке между двумя соседними. Возможна также сквозная протяжка кабеля через несколько колодцев без разрезания кабеля. Однако усилия тяжения при этом не должны превышать допустимые значения. При переходе кабелей из блоков в земляную траншею места выхода кабелей из блоков заделываются водонепроницаемым материалом. Использование блоков увеличивает стоимость КЛ, ухудшает условия охлаждения кабелей, но обеспечивает более надёжную защиту кабелей от механических повреждений по сравнению с прокладкой кабелей в земляной траншее. Блочная прокладка используется при большой стеснённости кабельной трассы, пересечениях кабелей других инженерных сооружений, например железных дорог, при прокладке кабелей в химически агрессивных грунтах. 1 – барабан с кабелем; 2 - кабель; 3 – лебёдка; 4 – прибор контроля тяжения кабеля; 5 – технический узел на раме автомобиля; 6 – угловой ролик; 7 - железобетонные упоры; 8 – кабельное окно; 9 – место соединения троса и кабеля).  Прокладка кабелей в сооружениях. При прокладке в одном направлении более двадцати кабелей используются кабельные сооружения: тоннели, галереи, эстакады, каналы. Подземный кабельный тоннель сооружается из сборного железобетона. Внутри тоннеля по опорным конструкциям прокладываются кабели. Размеры тоннеля должны обеспечивать двухстороннее обслуживание кабелей. Галереи и эстакады принципиально отличаются от тоннелей тем, что располагаются над поверхностью земли на железобетонных стойках и используются на производствах, где возможны скопления горючих и взрывоопасных газов, тяжелее воздуха, и в местах с высокой агрессивностью грунта. На территории промышленных предприятий кабели могут прокладываться в каналах. Плита верхнего перекрытия канала выполняется съёмной, массой не более 70 кг, что обеспечивает подъем этой плиты вручную и удобное обслуживание кабелей при эксплуатации. Должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических и грунтовых вод: стыки железобетонных конструкций должны быть герметизированы, полы – иметь уклон не менее 0,5% в сторону водосборников. Кабельные сооружения должны быть оборудованы электрическим освещением, сетью для подключения переносных светильников и инструмента, обеспечены естественной или искусственной вентиляцией и средствами пожаротушения. Кабельные сооружения большой длины должны делиться на отсеки длиной не более 150 м несгораемыми перегородками. В кабельных сооружениях с целью пожарной безопасности кабели прокладываются без наружного джутового покрова, СПЭ кабели в защитной оболочке из поливинилхдорида пониженной горючести (ПвВнг, АПвВнг). Прокладка кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей в свинцовой оболочке, выполняется по кабельным конструкциям (консолями), располагаемыми друг от друга на расстоянии более 1 м. Небронированные кабели в свинцовой оболочке и небронированные кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее должны прокладываться по лоткам или полкам. Кабели напряжением до 1 кВ должны располагаться в кабельных сооружениях над кабелями напряжением выше 1 кВ. После прокладки кабелей каналы закрываются верхними съёмными плитами и засыпаются слоем земли толщиной не менее 0,3 м. На ограждённых территориях промышленных предприятий засыпка кабельных каналов землёй не обязательна. Подземные тоннели должны иметь поверх перекрытия слой земли толщиной не менее 0,5 м. Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях. Открытая прокладка кабелей в цехах промышленных предприятий выполняется по опорным конструкциям, изготавливаемым в виде: стальных стоек с полками или лотками; стоек со скобами или кронштейнами; настенных полок и лотков. Расположение одножильных и трёхжильных кабелей на опорных конструкциях (полках, лотках) показано на рисунке ниже. Кабели жёстко закрепляются скобами (хомутами) в конечных точках, непосредственно у соединительных и концевых муфт, с обеих сторон на поворотах трассы. В местах крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой используются прокладки из эластичного материала. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой (шлангом), кабели СПЭ, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям без таких прокладок.  Проход кабелей через перегородки, стены и междуэтажные перекрытия производится в трубах или проёмах. После прокладки кабелей зазоры в трубах и проёмах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом. Все опорные металлические конструкции должны быть электрически соединены между собой и подключены к заземляющему устройству не менее чем в двух местах. Открыто прокладываемые кабели обозначаются бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт указываются номер муфты и дата её монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды и устанавливаются в начале и конце линии и по её длине через 50 м, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через перегородки и перекрытия с обеих сторон прохода. Монтаж кабельных муфт. Оконцевание кабелей с целью их подключения к оборудованию выполняется с помощью концевых муфт, соединение отдельных кусков кабелей – с помощью соединительных кабельных муфт. Концевые муфты устанавливаются в начале и конце КЛ. Муфта должна быть герметичной, влагостойкой, обладать механической и электрической прочностью, стойкостью к воздействию окружающей среды. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют муфты горячей (термоусаживаемые) и холодной усадки, применяемые для кабелей с любой изоляцией. Перед монтажом муфты конец кабеля разделывается. Операция разделки кабеля заключается в последовательном удалении с некоторым сдвигом всех слоёв кабеля от наружной защитной оболочки до фазной изоляции токоведущей жилы.  1- токопроводящие жилы; 2 – фазная изоляция; 3 – общая (поясная) изоляция; 4 – герметичная оболочка; 5 – подушка под броней; 6 – броня из стальных лент; 7- наружный защитный покров; 8 – проволочный бандаж; 9 – бандаж из ниток и 1.3.7, где:1- токопроводящая жила; 2 – экран из полупроводящей пластмассы; 3 – СПЭ изоляция; 4 – экран из полупроводящей пластмассы; 5 – водонабухающий слой; 6 – экран из медных проволок; 7 – наружная защитная пластмассовая оболочка; 8 – проволочный бандаж. Термоусаживаемые муфты. Используются при любом способе прокладки кабелей, надёжны в эксплуатации (срок службы не менее 30 лет), характеризуются простотой монтажа (≈1 час для оконцевания и ≈2 часа для соединения кабелей напряжением 6-10 кВ). Напряжение на КЛ может подаваться сразу же после монтажа муфты. Широкий диапазон термоусадки позволяет использовать один типоразмер муфты для разных типов кабелей и сечений жил. Например, всего два типоразмера покрывают весь диапазон сечений кабелей, используемых в распределительных сетях напряжением 6-10 кВ (один типоразмер используется для сечений 70-120 мм2, второй - для сечений 150-240 мм2). Арматура термоусаживаемых муфт практически не подвергается старению. Принцип термоусадки основан на технологии изготовления поперечно сшитых полимеров с пластической памятью формы. В комплект термоусаживаемой муфты входят элементы (трубки, манжеты, перчатки, шланги и другие), поставляемые в растянутом состоянии, что позволяет легко их надеть на элементы разделанного кабеля. При нагревании пропан-бутановой горелкой или строительным феном происходит усадка этих деталей и плотный охват элементов кабеля, чем создаётся, герметичная и механически прочная конструкция. Температура усадки составляет 120-150оС и не является опасной для изоляции кабеля. Надёжную герметизацию обеспечивают специальные клеевые и мастичные герметики, нанесённые на внутренние поверхности элементов муфты. Одновременно с нагревом термоусаживаемых элементов происходит расплав и растекание герметизирующих материалов с заполнением всех пустот. Герметизирующие материалы за счёт специальных добавок (ZnO) обладают полупроводящими свойствами и, следовательно, выравнивают электрическое поле. За счёт этого полностью исключается причина разрядов в областях повышенной напряжённости электрического поля (в контактных соединениях жил, на срезе экрана). Монтаж концевой муфты:  Монтаж соединительной муфты:  Проводники заземления муфт выполняются гибким медным проводом. Сечения этих проводников должны быть не менее: 16 мм2 при сечении жил кабеля до 120 мм2 и 25 мм2 при сечении жил кабеля до 240 мм2. Муфты холодной усадки. Эти муфты обладают всеми достоинствами термоусаживаемых муфт. Кроме того, монтаж муфты холодной усадки не требует операции нагрева, что позволяет сократить время монтажа такой муфты приблизительно в два раза по сравнению со временем монтажа термоусаживаемой муфты. Муфта состоит из EPDM-резины, предварительно натянутой на удаляемую при монтаже спираль. При удалении спиралевидного корда за специально оставленные с обеих сторон муфты свободные концы корда муфта легко усаживается, обеспечивая полную герметизацию кабеля. Толстые стенки муфты создают дополнительную защиту от механических воздействий. Кроме того, EPDM-резина устойчива к воздействию влаги, кислот, щелочей и ультрафиолетового излучения. Мероприятия по защите кабелей от коррозии. Защита кабелей от почвенной коррозии. Чтобы предохранить кабель от почвенной коррозии, трассу кабелей следует выбирать так, чтобы она не проходила в грунтах с большим содержанием извести, в болотистых и топких местах. Необходимо обходить места скопления кислот и участки с насыпными грунтами, содержащими каменноугольные смолы и шлаки, места свалок мусора и промышленных отходов, а также районы стока загрязнённых промышленных вод. В тех случаях, когда не представляется возможным избежать прокладки кабеля в таких грунтах, для защиты металлических оболочек кабелей применяют кабели с пластмассовыми изолирующими покрытиями оболочки. Хорошую защиту от почвенной коррозии даёт прокладка кабелей на участках с агрессивными грунтами в асбестоцементных трубах. Для защиты кабелей от почвенной коррозии используют также электрические методы защиты (катодные установки, протекторы). Организация приёмных мероприятий. Эксплуатирующая организация должна производить технический надзор в процессе прокладки и монтажа кабельных линий, вновь сооружаемых другими организациями и передаваемых затем на баланс в энергосистему. Присутствие при выполнении работ представителя эксплуатирующей организации не снимает с монтажной организации и производителя работ ответственности за выполняемые ими работы. Прокладку и монтаж кабельных линий всех напряжений разрешается производить только лицам, прошедшим специальное обучение, сдавшим экзамены и получившим свидетельство на выполнение указанных работ. Выполняющий технический надзор обязан ознакомиться с проектом прокладки и монтажа кабельной линии, перед её прокладкой проверить по документам и осмотром состояние и качество кабелей на барабанах, а также кабельных муфт и монтажных материалов, Проверить качество работ в процессе прокладки и монтажа кабельной линии и правильность выполнения маркировки. Выполняющий технический надзор обязан ставить в известность производителя работ о всех замеченных дефектах и нарушениях и требовать их устранения. При наличии разногласий с производителем работ выполняющий технический надзор должен ставить в известность об этом свою администрацию. Вновь смонтированная кабельная линия должна быть принята в эксплуатацию комиссией в составе представителей монтажной и эксплуатирующей организаций. Председателем комиссии назначается руководитель эксплуатирующей организации. Комиссия по приёмке кабельной линии в эксплуатацию обязана проверить техническую документацию, произвести обход трассы кабельной линии, проверку выполненных работ (скрытые работы при необходимости проверяются выборочно), а также ознакомиться с результатами испытания кабельной линии. При приёмке в эксплуатацию вновь сооружённой кабельной линии должны быть произведены испытания и измерения в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования». При сдаче кабельной линии в эксплуатацию должна быть предъявлена документация, предусмотренная ПТЭ и СНиП. Приёмка в эксплуатацию кабельной линии оформляется актом, в котором отмечается: Наименование организации, производившей сооружение и монтаж кабельной линии. Фамилия производителя работ. Фамилия представителя эксплуатации, наблюдавшего за работами. Наименование и назначение линии и место прокладки. Краткая характеристика линии (марка кабеля, сечение, напряжение, длина, тип муфты и заделок, их количество и пр.). Соответствие выполненных работ действующим правилам и нормам. Заключение о пригодности линии для эксплуатации. К акту прилагаются все документы, и их опись, а также копия приказа о назначении ответственных лиц за сохранность кабельной трассы, проходящей по территории предприятия. В соответствии с требованиями ПУЭ объем приёмо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий включает следующие работы. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Измерение сопротивления изоляции. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления жил. Определение электрической рабочей ёмкости жил. Измерение распределения тока по одножильным кабелям. Проверка защиты от блуждающих токов. Испытание на наличие нерастворённого воздуха (пропиточное испытание). Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых муфт. Контроль состояния антикоррозийного покрытия. Проверка характеристик масла. Измерение сопротивления заземления. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пунктам1, 2, 7, 13. Силовые кабельные линии напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пунктам 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13. Перед включением кабеля в работу производится его фазировка, т.е. обеспечивается соответствие фаз кабеля фазам присоединяемого участка электроустановки. Проверка производится прозвонкой с помощью телефонных трубок или мегаомметра. На основании проверки производится раскраска жил в соответствии с раскраской, принятой на данной установке. Технология "прозвонки" с помощью телефонных трубок заключается в следующем: один работник подсоединяет свою телефонную трубку к жиле кабеля и оболочке (заземлённой части электропроводки), а другой поочерёдно к жилам кабеля со своей стороны, пока не дойдёт до той жилы, к которой подключился первый работник. При этом устанавливается телефонная связь между работниками, и они могут договориться о порядке проверки другой жилы. На проверенные жилы навешивают временные бирки с соответствующей маркировкой. Проверка жил "прозвонкой" будет успешной, если исключить возможность образования обходных цепей. Во избежание ошибок необходимо убедиться, что связь возможна только по одной жиле; для этого подсоединяют трубку к каждой из оставшихся жил и убеждаются, что связи по ним нет. Для "прозвонки" используют низкоомные телефонные трубки, а в качестве источника питания батарейку от карманного фонаря. После предварительной прозвонки перед включением кабельной линии в работу производится фазировка её под напряжением. Для этого с одного конца кабеля подаётся рабочее напряжение, а с другого конца производится проверка соответствия фаз измерениями напряжений между одноименными и разноимёнными фазами. Фазировка производится вольтметрами (в сетях до 1кВ) или вольтметрами с трансформаторами напряжения, а также с помощью указателей напряжения типа УВН-80, УВНФ и др. (в сетях напряжением выше 1 кВ). Порядок проведения фазировки в линиях различного напряжения примерно одинаков. Так фазировка кабельной линии с помощью указателей напряжения выполняется в следующей последовательности (см. рис. 21). Проверяется исправность указателя напряжения, для чего щупом трубки без неоновой лампы касаются заземления, а щуп другой трубки подносят к жиле кабеля, находящегося под напряжением, при этом неоновая лампа должна загореться. Затем щупами обеих трубок касаются одной жилы, находящей под напряжением. Лампа индикатора при этом гореть не должна. После этого проверяется наличие напряжения на выводах электроустановки и кабеля (см. рис.21в). Данную проверку производят для того, чтобы исключить ошибку при фазировке линии, имеющей обрыв (например, из-за неисправности предохранителя). Процесс фазировки состоит в том, что щупом одной трубки указателя касаются любого крайнего вывода установки, например фазы С, а щупом другой трубки - поочерёдно трёх выводов со стороны фазируемой линии. В двух случаях касания неоновая лампа загорается, в третьем лапа гореть не будет, что укажет на одноимённость фаз. Аналогично определяют другие одноименные фазы. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но должно быть порядка десятка МОм и выше. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением. Правила безопасности при прокладке кабельных линий. Монтаж кабельных линий предполагает работу с большим объёмом кабелей и оборудования, поэтому при его осуществлении необходимо строго следовать инструкциям и соблюдать технику безопасности. Техника безопасности при монтаже кабельных линий включает выполнение следующих предписаний. При ручной прокладке кабеля вес участка кабеля, который приходится на 1 взрослого человека, не должен превышать 20 кг (для женщин) и 35 кг (для мужчин). При прокладке кабеля рабочим не разрешается стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели устанавливаются угловые ролики. Для прогревания кабелей электрическим током не допускается применение напряжения выше 380 В. Перекладывать кабели и переносить муфты можно только после отключения кабеля. Перекладывание кабелей, находящихся под напряжением, допускается в случае необходимости при выполнении следующих условий: перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 °С; муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жёстко укреплены хомутами на досках; работать следует в диэлектрических перчатках, поверх перчаток для защиты от механических повреждений надеваются брезентовые рукавицы; работу должны выполнять рабочие, имеющие опыт прокладки кабелей, под руководством лица, имеющего группу по электробезопасности не ниже V, при перекладке кабелей напряжением до 1000 В - группу не ниже IV. Вблизи подземных коммуникаций все земляные работы должны производиться под наблюдением мастера. Если работы проводятся вблизи действующих кабелей, на месте прокладки должен присутствовать работник энергосистемы, которая эксплуатирует данные кабели. Во время прогрева кабеля электрическим током нельзя использовать напряжение, превышающее 250В. Силовые трансформаторы и другие машины, которые используются при прогреве, обязательно должны быть заземлены вместе с оболочкой кабеля. Для проведения работ в колодцах, коллекторах и туннелях разрешено использовать небольшие переносные лампы напряжением до 12В. К монтажу кабельных трасс допускаются только те электромонтёры, которые имеют соответствующую квалификацию и прошли предварительный инструктаж. Для проведения разогрева кабельной массы и припоя необходимо иметь брезентовые рукавицы и защитные очки. Работа на кабельных линиях, находящимся в зоне потенциально опасного влияния сети переменного тока (в пределах от 10 до 80 м), должны осуществляться минимум двумя работниками, один из которых должен выполнять роль наблюдающего. Все работы с кабельными линиями под напряжением необходимо проводить в диэлектрических перчатках, резиновых галошах или ботах на толстой резиновой подошве. Список используемой литературы. Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие для студентов учреждений среднего проф. образования. Мастерство, 2002. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник. 2-е изд. Высшая школа, 1979. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. Охрана труда. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ИНФРА-М, 2003. Правила устройства электроустановок. Передача электроэнергии. 7-е изд. Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. 5-е изд. Высшая школа, 2002. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) от 13.01.2003 (с изменениями на 13 сентября 2018 года). Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1. Техноперспектива, 2005. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Академия, 2004. |