История государства и права России. игпр. Правительственный конституционализм. Деятельность Сперанского

Скачать 3.57 Mb. Скачать 3.57 Mb.

|

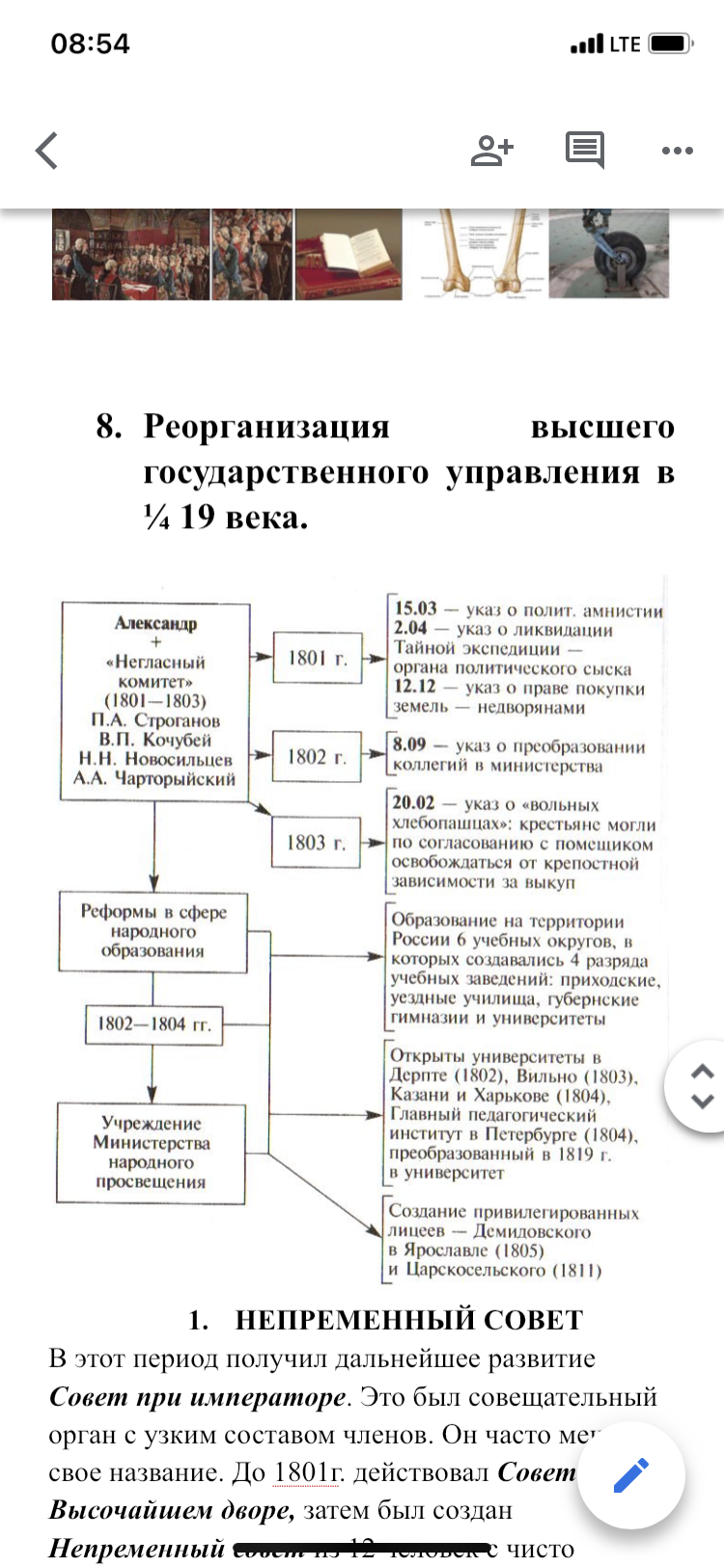

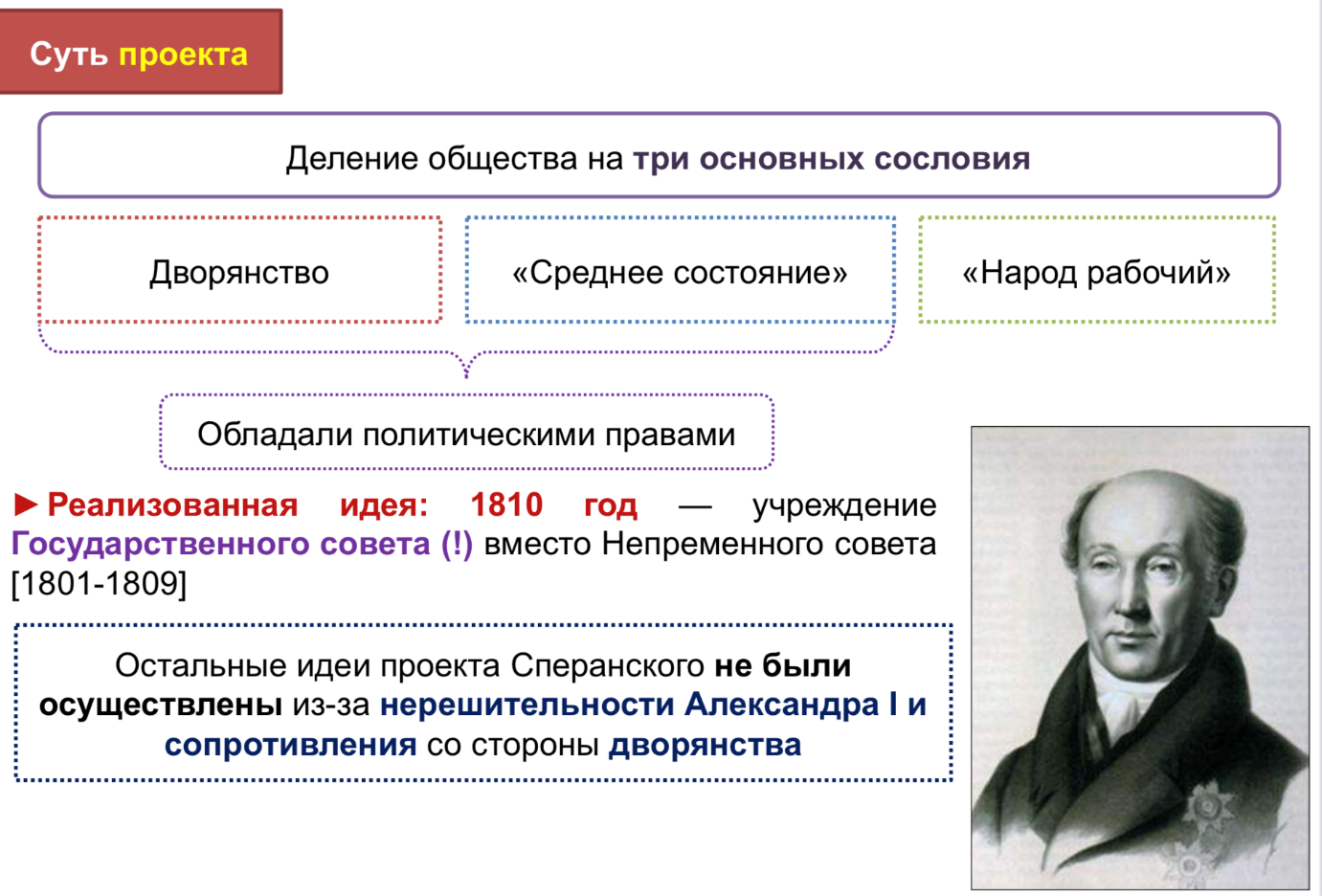

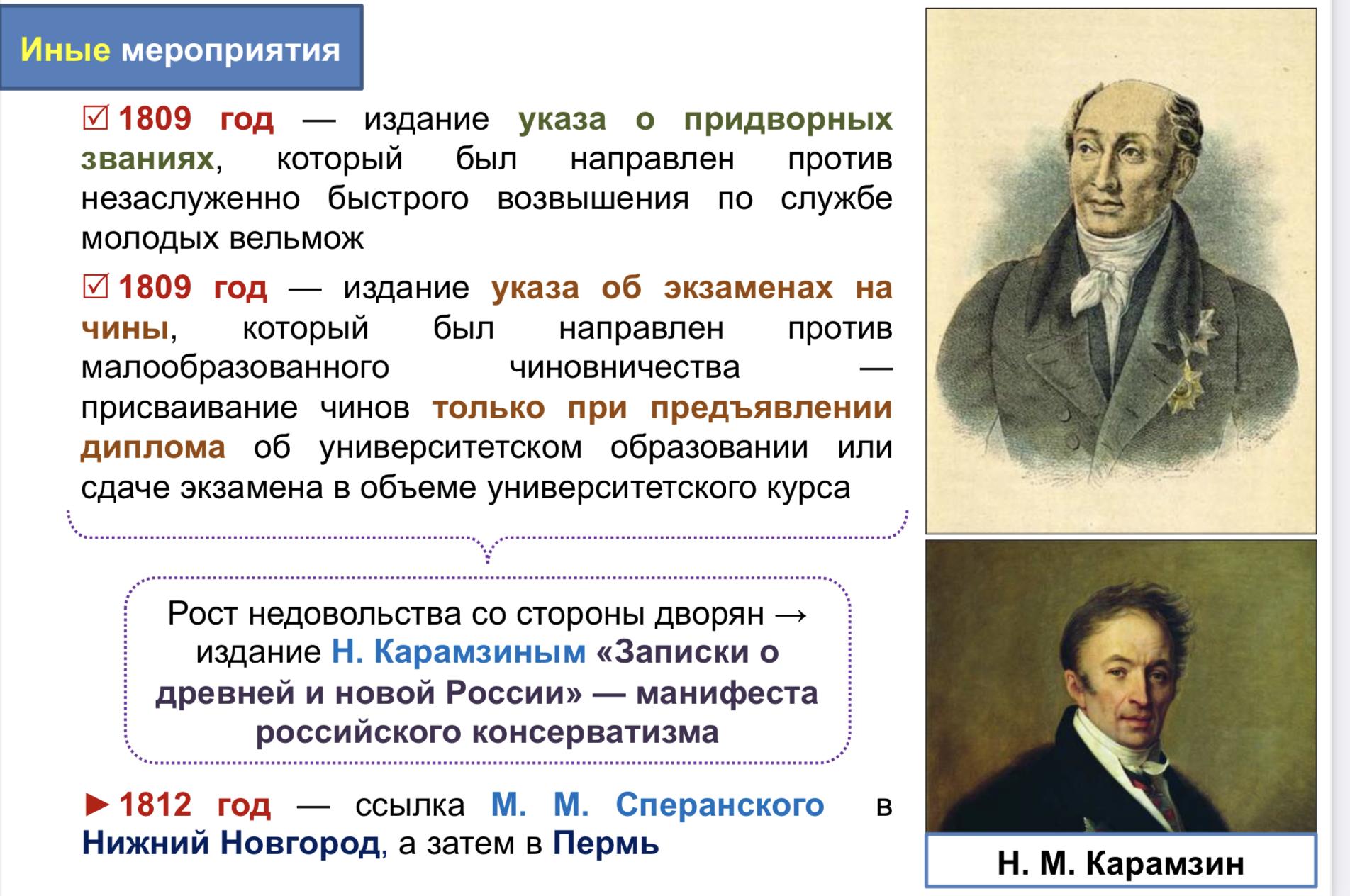

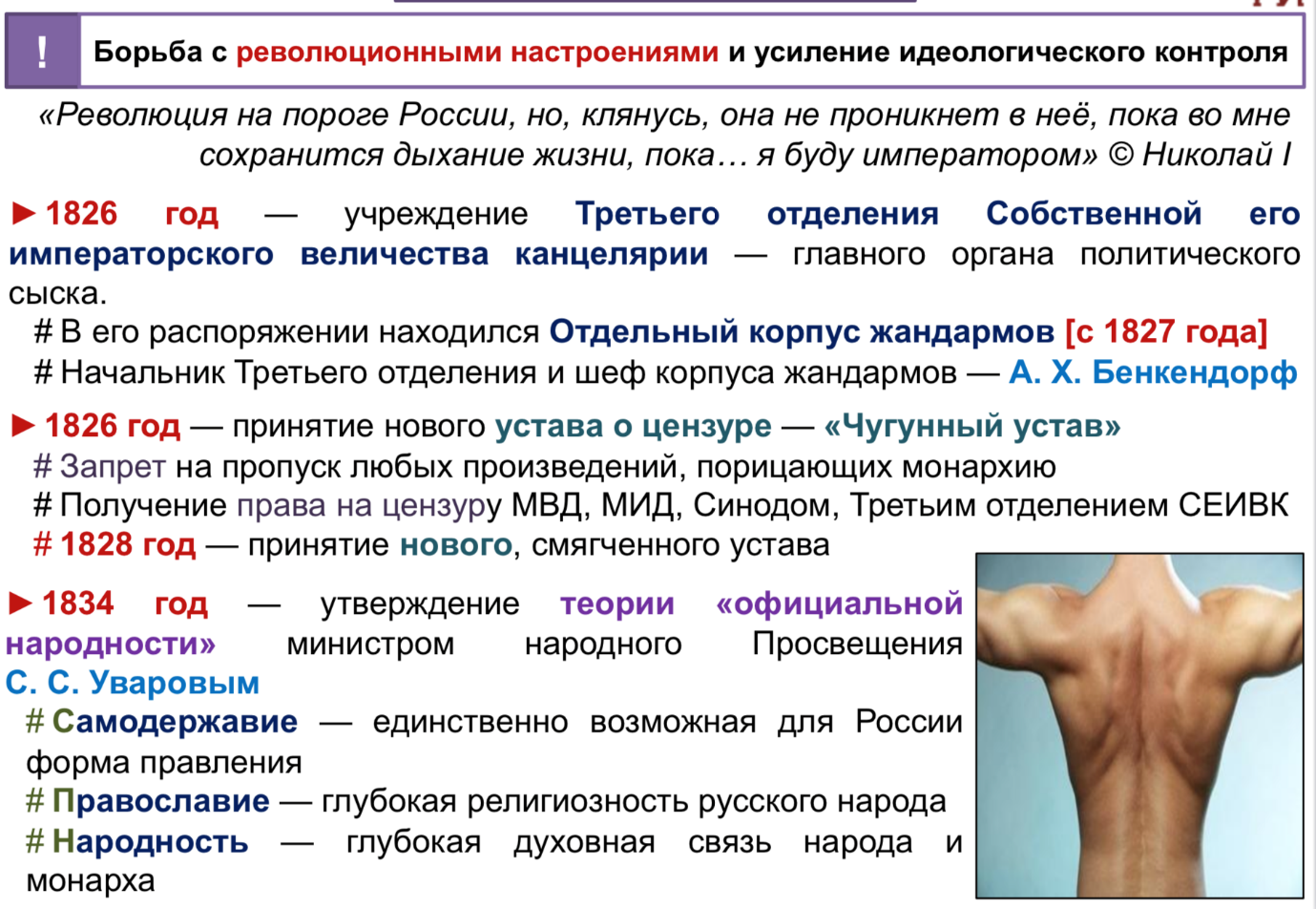

Правительственный конституционализм. Деятельность Сперанского.     Краткая биография Михаил Михайлович Сперанский [1772-1839 гг.] — происходил из семьи бедного сельского священника. Выдающиеся способности и исключительное трудолюбие выдвинули его на важные государственные посты. Окончил Владимирскую семинарию, в 1790-м году прибыл в Петербург, отучился в славяно-греко-латинской семинарии, после чего был оставлен преподавать в ней математику, физику и философию. 1800 г. — получение статуса статского советника и должности «правителя канцелярии комиссии о снабжении резиденции припасами» 1801 г. — получение статуса действительного статского советника и должности статс-секретаря у Д. П. Трощинского, активное сотрудничество с В. Кочубеем → участие в разработке проекта министерской реформы 1806 г. — личное знакомство Сперанского и Александра I, получение ордена Святого Владимира III степени 1808 г. — поездка Сперанского и Александра в Европу 1810 г. — получение должности государственного секретаря в государственном совете → второе лицо государства. Деятельность Сперанского    Кодификация законодательства в ½ 19 века При Александре I: указом 1801 г. была учреждена новая комиссия (девятая), а с 1803 г. дело кодификации было поручено министерству юстиции. Главным секретарем комиссии стал барон Розенкампф. С 1810 г. комиссия была переведена из министерства юстиции в Государственный совет. Ее начальником становится М.М.Сперанский (до 1812 г.). Завершающим этапом кодификации стало правление Николая I. Император не согласился с первоначальной идеей Сперанского о создании нового Уложения. В результате была проведена систематизация русского законодательства (действующего и недействующего). Уложенная комиссия была преобразована во второе отделение Собственной канцелярии Его Величества (1826 г.), делами которого фактически ведал М.М.Сперанский. Работа второго отделения происходила по двум основным направлениям: 1. Были хронологически собраны все законы, изданные после Соборного уложения 1649 г. (т.е. почти за 200 лет). В результате было составлено Полное собрание законов Российской Империи (56 книг, 131 тысяча актов). 2. Собранные законы были переработаны, систематизированы: отменены устаревшие законы, убраны противоречия, упрощен язык, сокращен текст документов и т.п. В результате, в 1832 г. был составлен Свод законов Российской Империи. Последующие законы становились «приложениями» к Своду. Структура Свода законов Российской Империи (образец – кодекс Юстиниана). http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire Свод состоял из 15 томов, разделенных на 8 частей (разделов): 1. Основные государственные законы (т. I, ч. 1). 2. Учреждения: а) центральные (т. I, ч. 2); б) местные (т. II); в) устав о государственной службе (т. III). 3. «Законы правительственных сил»: а) устав о повинностях (т. IV); б) устав о податях и пошлинах (т. V); в) устав таможенный (т. VI); г) уставы монетный, горный и о соли (т. VII); д) уставы лесной, оброчных статей и счетные (т. VIII). 4. Законы о состояниях (т. IX). 5. Законы гражданские и межевые (т. X). 6. Уставы государственного благоустройства: а) уставы духовных дел иностранных исповеданий, кредитный, торговый, промышленный (т. XI); б) уставы путей сообщения, почтовый, телеграфный, строительный; положения о взаимном пожарном страховании, сельском хозяйстве, найме на сельские работы, трактирных заведениях, благоустройстве в казачьих селениях, колониях иностранцев на территории империи (т. XII). 7. Уставы благочиния: а) уставы о народном продовольствии, об общественном призрении, врачебный (т. XIII); б) уставы о паспортах, о беглых, цензурный, о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей, о ссыльных (т. XIV). 8. Законы уголовные (т. XV). Подобное разделение законов, по мысли М.М.Сперанского, основывалось на существовании двух правовых порядков: государственного и гражданского. Содержание свода законов РИ будет ниже*. 4. Политическая реакция 2/4 19 века Царствование Николая 1-го (1825-1855) началось с расправы над декабристами. Сделав для себя выводы о причинах этих событий, Николай 1-й принялся за укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Ограничив компетенцию сената и Государственного совета, он стремился к максимальному сосредоточению власти в своих руках и проводил государственную политику, минуя министерства и ведомства. Император создал собственную канцелярию, на которую была возложена задача управления государством. Так называемое 2-е отделение соединяло воедино и систематизировало российские законы. Этой задачей занимался профессор Петербургского университета М.А. Балугьянский. В 1849 г. к работе подключился М.М. Сперанский. Были подготовлены «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи». 3-е отделение выполняло функции политического надзора над государственными учреждениями. Его исполнительным органом был жандармский корпус, возглавляемый А.Х. Бенкендорфом. Страна была поделена на 8 округов во главе с жандармскими генералами. В 1826 г. по указанию Николая 1-го был издан цензурный устав. В 30-е гг. было запрещено издание «Литературной газеты» А.А. Дельвига, закрыты журналы «Европеец», «Московский телеграф» и «Телескоп». Напуганный революционными событиями в Европе 1841 г., монарх перешел к политике жесточайшей реакции и бюрократизма. Был введен строгий надзор над университетским образованием. В 1828 г. было учреждено 4-е отделение, которое занималось управлением учебными воспитательными и благотворительными учреждениями. Последовали репрессии в сфере образования. В 1828 г. был введен принцип сословности в просвещении. Начальные и приходские школы предназначались крестьянам, в уездных школах получали образование горожане, гимназии были отданы дворянам. Переход в высшую ступень был отменен. Университетский устав 1835 г. ограничивал автономию учебных заведений и передавал руководство делом просвещения в руки попечителей учебных округов. Министр народного просвещения С.С. Уваров пропагандировал просвещение, в основе которого были народность, православие и самодержавие. Поощряя просвещение, Уваров стремился пресечь нежелательные тенденции в духовном развитии страны. Наибольшее внимание правительство Николая 1-го уделяло крестьянскому вопросу. Причиной этому были частые (более 500 случаев) крестьянские волнения. Сам император признавался, что считает крепостничество величайшим злом, но отказываться от него сразу же, по его мнению, было бы злом еще большим. В 1837-1841 гг. видный государственный деятель П.Д. Киселев провел реформу деревни. Были созданы органы самоуправления для государственных крестьян. Однако положение помещичьих крестьян изменилось незначительно, указ 1843 г. разрешил помещикам отпускать крестьян на волю с предоставлением им земли в аренду. Стремясь к укреплению власти, правительство Николая 1-го усиливало роль дворянства в управлении государством. Закон 1831 г. повысил ценз дворянства в системе местного самоуправления и ограничил его состав от проникновения представителей других сословий. |