проект создания лесосеменной плантации сосны обыкновенной в ЧОБУ. Природные и экономические условия района расположения предприятия Краткая характеристика

Скачать 0.51 Mb. Скачать 0.51 Mb.

|

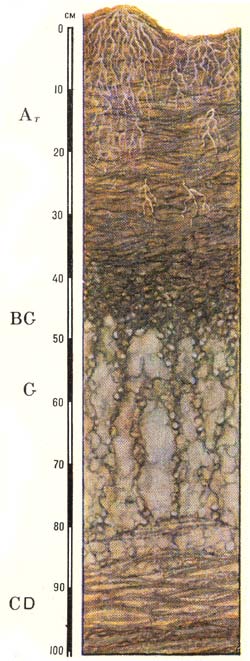

Ад Ад–дернина мощностью 5-7 см, слабоуплотнена, часто заиленная. A Al1A1g l1A1g–гумусово аккумулятивный оглееный, черного, бурого, серого, темно-серого цвета со ржавыми прожилками, сизыми пятнами; чуть пронизан корнями растений, переход ясный, мощность до 60см, слабо уплотнен; структура зернистая или зернисто-комковатая. A Al2A1Bg l2A1Bg–переходный (может отсутствовать), темно-серого, сизовато-серого цвета с ржавыми прожилками, мелкоореховатый, комковатый; переход ясный. A Al3G l3G – аллювиально-глеевый (может быть несколько от светло-сизовато-серого, голубовато-сизого до зеленого цвета); слоистый, уплотнен, бесструктурный; грунтовые воды на глубине 80-100 см. Рисунок 3 – Почвенный профиль 1.4.3 Условия формирования плантации Плантация сосны обыкновенной в Чебаркульском лесхозе будет создана садовым способом. Будет введено на плантацию 64 клонов элитных деревьев. Схема размещения посадочных мест на плантации – 9*9. Срок создания плантации 8 лет. Посадочный материал выращивается в теплицах в течении – 3-х лет. 1.4.4 Условия формирования ПЛСУ Формирование ПЛСУ в Чебаркульском лесхозе будет проходить способом изреживания. Возраст посадочного материала 8 лет, схема смешения 8р.С2р.Б , размещение посадочных мест 2,5*0,7, приживаемость культур 91% , ТУМ В2, рельеф ровный. 2.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 2.1 Исходный материал для селекции сосны обыкновенной Основным исходным материалом для селекции сосны обыкновенной являются внутривидовое, популяционное и формовое разнообразие этого вида. Среди других представителей рода Pinus, которые могут быть использованы в качестве доминантного исходного материала, при селекции сосны обыкновенной в нашей стране следует в первую очередь назвать сосну горную, паласа, Коха, калибрийскую, густоцветную и китайскую. Сосна густоцветная (Pinus densiflora) — дерево встречается только в Приморском крае. Основной ареал в Японии и Корее. Гибрид этой сосны и сосны обыкновенной - сосна погребальная (Pinus finebris). Сосна китайская (Pinus tabulaeformis) — на родине высота дерева достигает 25 метров. Самая распространенная сосна в Северном и Западном Кита характеризуется высокой внутривидовой изменчивостью. Имеет межвидовой гибр с сосной обыкновенной. Климатические экотипы сосны обыкновенной. Произрастая в разных климатических и почвенных условиях, приспосабливаясь к ним, сосна обыкновенная образовала многочисленные климатические и экологические типы и формы. В отечественном лесоводстве наиболее известна внутривидовая классификация сосны обыкновенной Л.Ф.Правдина. он выделил 5 подвидов (или географических рас) сосны: обыкновенную лесную, крючковатую, северную лапландскую, сибирскую и кулундийскую( или ложную степную).внутри каждого подвида выделяют климатические экотипы и почвенные или эдафические экотипы. Например, сосна меловая и сосна болотная. Климатип (или географическая разновидность) рассматривается как наибольшая популяция, внутри которой невозможно установить различие связанные с географической широтой и высотой над уровнем моря. Современная концепция вида трактует его как систему популяции Популяционный подход при изучении главнейших видов - лесообразователей представляет качественно новый этап в лесной науке. Популяция всё в большей степени рассматривается как основная единица эксплуатации в лесоводстве, охраны и воспроизводства вида. Своеобразие популяционной структуры у древесных растений, определяется их биоэкологическими особенностями: долговечностью, панмиксией, широтой ареала. Популяции древесных растений, в особенности сосны обыкновенной, велики по численности особей, границы их размыты, имеются переходные зоны. Наследственные свойства и признаки изменяются в пределах ареала постепенно в соответствии с изменением физико-географических условий. Формовое разнообразие. Сосна обыкновенная является очень полиморфным видом. Из большого количества форм, описанных Л.Ф. Правдиным (1964), 31 выделены по форме кроны и ствола, 9 - по строению корки, 21 - по размерам и окраске хвои, 12 — по окраске стробилов и строению шишек, 3 - по качеству древесины и 5 - по цвету семян. Дальнейшие уточнения формового разнообразия показаны П.И. Молотковым и И.Н. Патлаем (P.l. Molotkov, I.N. Patlaj, 1991). Однако эти классификации не исчерпывают всего многообразия форм сосны обыкновенной. Каждый древостой состоит из множества деревьев, различающихся морфологическими, анатомическими, физиологическими и другими признаками. Среди них встречаются формы, обладающие ценными свойствами, которые могут стать объектом отбора. По типу кроны у сосны выделяют узкокронные, обычные и ширококронные деревья. Главными признаками, определяющими форму кроны, являются: длина и толщина сучьев, угол прикрепления ветвей к стволу, число побегов в одной мутовке. Боковые ветви первого порядка у узкокронных сосен тоньше, диаметром до 3 см. отходят от ствола под углом 30-60°, но встречаются особи с короткими ветвями, отходящими от ствола под прямым углом (колоновидная форма). У ширококронных деревьев ветви первого порядка толстые, отходят от ствола под углом 60-90°. Ветвей в мутовке у них, как правило, меньше, чем у деревьев с узкой кроной. Они (за редким исключением) имеют сбежистый ствол и хуже узкокронных очищаются от сучьев. О продуктивности узко- и ширококронных сосен введения противоречивые. В некоторых южных и западных областях диаметр и объем ствола у ширококронных сосен значительно больше, чем у узкокронных (в одинаковом возрасте). В северных же районах лучше растут узкокронные формы. Шведские и финские лесоводы отдают предпочтение узкокронным соснам, поскольку их можно больше разместить на одной и той же площади. Узко- и ширококронные деревья можно выделить в раннем возрасте. Подмечено, что у сеянцев, выращенных из семян узкокронных деревьев, чаще встречаются всходы с меньшим числом семядолей (3-5), чем у сеянцев из семян ширококронных, у которых число семядолей 6-9. Для узкокронных форм сосны характерна большая продолжительность жизни хвои на осевом побеге. Форму кроны у молодых деревьев можно определить и по такому признаку, как угол отхождения ветвей от оси ствола. Растения с отклонением ветвей до 50° относятся к узкокронным, выше - к ширококронным. По строению корки принято различать чешуйчато- и пластинчатокорые формы сосны. Наследственным признаком является также высота поднятия по стволу грубой корки. Признаки цвета и строения коры, как и форма кроны, значительно изменяются с возрастом деревьев. Известно много попыток найти связь между признаками коры и ростом деревьев, но достоверных данных пока не установлено. Имеющиеся различия в росте всегда проще было объяснить особенностями места произрастания дерева. Хорошим признаком, позволяющим отчетливо выделять отдельные формы, является строение щитка (апофиза) у чешуек сосновых шишек. По строению апофиза различают плоские, выпуклые (бугристые) и крючковатые формы. Форма шишек в пределах дерева одинакова, но в насаждении обычно встречаются деревья всех форм. Представленность выпуклых форм в пределах ареала сосны везде примерно одинакова. Деревья с плоским щитком чаще встречаются на севере, а с крючковатым на юге. Имеются сведения, что сосны с крючковатыми и сильно бугристыми шишками отличаются повышенной энергией роста. В условиях Белоруссии во всех типах леса у крючковатых форм наблюдался наибольший выход семян из шишки, семена более крупные. Плоскошишечные деревья, наоборот, имеют минимальный выход семян, качество семян низкое. Вес сеянцев, выращенных от гладкошишечных с плоским апофизом деревьев, на 29-43% меньше, чем вес сеянцев от крючковатошишечных, и на 46% меньше, чем вес сеянцев от деревьев с выпуклым щитком шишек. Рост сеянцев в первые два года лучше у потомства крючковатошишечных деревьев, несколько хуже у потомства деревьев с выпуклыми шишками и минимальный у потомства от плоскошишечных деревьев. Культуры, выращенные из семян плоскошишечной формы сосны, отстают в росте от культур, выращенных из семян крючковатошишечной формы на 7-12% и бугристошишечной - на 3-10%. Несколько форм у сосны выделяют по цвету семян. Цвет семян однообразен во всех шишках дерева и не меняется в зависимости от возраста. На севере арег преобладают деревья сосны с более светлой окраской семян, на юге - с темной. По мнению некоторых авторов, цвет семян у сосны имеет защитное значение, а большое разнообразие оттенков связано с многообразием субстратов, на которые попадают семена после вылета из шишек. Основными цветами семян сосны являются: черный, коричневый, пестрый и бежевый или светлый. О лесоводственной ценности этих форм сведения противоречивые, но большинство авторов отмечают некоторое преимущество деревьев с темно окрашенными семенами. Признаки семян и шишек неоднократно пытались использовать для диагностики смолопродуктивных форм сосны, но результаты разными исследователями были получены неоднозначные. Деревья с высоким выходом живицы чаще встречаются среди ширококронных сосен с высоко поднятой по стволу грубой корой, но и этот косвенный признак не дает полной гарантии. Надежнее всего определять смолопродуктивность дерева по непосредственному признаку - количеству живицы, выделяемому за единицу времени. Изучение смолопродуктивности по этог признаку показало, что среди одновозрастных деревьев сосны встречаются формы, у которых выход живицы в 5-6 раз выше среднего показателя для всего насаждения. Имеются данные, что смолопродуктивные сосны, как правило, отличаются и повышенной устойчивостью к вредителям и болезням, что может служить косвенным диагностическим признаком устойчивости. Проблема невосприимчивости деревьев к болезням, а также к повреждающим факторам, связанным с деятельностью человека, особенно к таким, как загрязнение окружающей среды, приобретает в последнее время первоочередное значение. Достаточно сказать, что в развитых странах селекция древесных растений направлена в основном на отбор форм, резистентных к антропогенному воздействию. Предпочтение отдается устойчивым деревьям, даже если это ведет к некоторому снижению продуктивности. Однако существует также мнение, что отбор устойчивых к промышленным эмиссиям форм малоперспективен и необходимо резко снижать загрязнение окружающей среды (H.J. Muhs et al.( 1990). Особую хозяйственную ценность имеют формы, отличающиеся скоростью роста. Формы по интенсивности роста у сосны можно выделять, начиная с самого раннего возраста. У однолетних сеянцев отбраковывают угнетенные в росте и больные. Среди двухлетних растений быстрорастущие экземпляры отличаются не только размерами, но и количеством и размером верхушечных почек, а также длиной хвои. Длинно-хвойные саженцы сосны с числом верхушечных почек свыше пяти и с ранними сроками их распускания оказались в испытательных культурах более быстрорастущими. Начиная примерно с 10-летнего возраста, формы по интенсивности роста можно определить непосредственно по высоте. Есть данные, что деревца сосны, обгоняющие по высоте в этом возрасте своих сверстников, продолжают сохранять лидирующее положение и в дальнейшем. Однако окончательное суждение о быстроте роста деревьев можно составить в возрасте, составляющем две трети от возраста рубки. 2.2 Селекционная инвентаризация насаждений и деревьев сосны обыкновенной 2.2.1 Селекционная инвентаризация насаждений Постоянная лесосеменная база создается на селекционной основе, которой является селекционный фонд. Он состоит из плюсовых насаждений и плюсовых деревьев, которые выделяются в процессе селекционной инвентаризации насаждений и деревьев. Селекционная инвентаризация насаждений состоит в том, что начиная с третьего класса возраста все насаждения данного вида осматривают и относят к одной из трех селекционных категорий: к плюсовым, нормальным или минусовым. Плюсовые насаждения - наиболее продуктивные (I-го, реже II-го и более высоких классов бонитета) и высококачественные насаждения, в составе верхнего яруса которых при полноте 0,7-0,8 не менее 25% высокопродуктивных ценных деревьев и не более 15% деревьев плохого качества. При полноте 1,0-0,8 не менее 30% деревьев высокого качества. Очищаемость стволов от сучьев в насаждениях IV-V классов возраста должна быть: у сосны - не менее 1/3, у ели и дуба - не менее 1/5 высоты деревьев. Нормальные насаждения - это насаждения средние по продуктив-ности, обычно III-го, а также более высоких классов бонитета, которые по каким-либо причинам не вошли в категорию плюсовых, хорошего и среднего качества. Минусовые насаждения - это насаждения низкой продуктивности, IV и более низких классов бонитета, а также высокопродуктивные насаждения, но с участием плохих деревьев 40% и более. Глазомерная селекционная оценка сосновых, еловых и дубовых насаждений в лесах РБ представлена в таблице 2. Глазомерная селекционная оценка сосновых, еловых и дубовых насаждений в лесах РБ Таблица 2

Насаждение №1 является нормальным, так как оно относится к Iа классу бонитета, процент участия высокопродуктивных деревьев при полноте 0,8 - 23,3%, что ниже 25%, а доля минусовых деревьев 13,8%, что не превышает 40%. Насаждение №2 является плюсовым, так как оно относится к Iа классу бонитета, доля участия плюсовых и высокопродуктивных деревьев при полноте 0,7 составляет 38,4%,что более положенных 25%, а минусовых 5,8%. Насаждение №3 нормальное, участие высокопродуктивных деревьев при полноте 0,9 составляет 12,3%, а минусовых 21,3%. Насаждение №4 является минусовым, доля участия плюсовых и высокопродуктивных деревьев при полноте 0,9 составляет 8,2%, а минусовых 42,8%. Насаждение №5 является нормальным, доля участия плюсовых и высокопродуктивных деревьев при полноте 0,8 составляет 10,9%, а минусовых 19,2%. Насаждение №6 является нормальным, так как доля участия плюсовых и высокопродуктивных деревьев при полноте 0,6 составит 22,5%, а минусовых 13,4% Насаждение №7 является плюсовым, так как доля участия плюсовых и высокопродуктивных деревьев при полноте 0,6 составляет 34,4%, а минусовых 8,3%. 2.2.2 Селекционная инвентаризация деревьев В плюсовых, реже нормальных насаждениях проводится селекционная инвентаризация деревьев, при которой все деревья подразделяются на три селекционные категории: плюсовые, нормальные и минусовые. Плюсовые деревья - это выдающиеся по качеству и размерам, самые лучшие деревья насаждения. Они должны иметь прямые, полнодревесные, хорошо очищенные от сучьев стволы, симметричные, хорошо развитые кроны, образованные тонкими и средними по толщине ветвями. Деревья должны быть внешне здоровыми, относиться к одной из ценных форм и хорошо плодоносить. В одновозрастных насаждениях диаметр плюсовых деревьев должен быть выше среднего не менее чем на 30%, а по высоте - не менее чем на 10%. Наиболее важными являются качественные признаки, т.к. они в большей степени контролируются генотипом дерева. Поэтому если дерево, будучи высококачественным, имеет размеры несколько меньше указанных, его можно отнести к категории плюсовых. Напротив, даже очень крупное дерево, но хотя бы с одним явным пороком ствола или кроны, не может быть отнесено к категории плюсовых. Нормальные - деревья, составляющие основную часть насаждения, хорошие и средние по силе роста, качеству и состоянию. Они не имеют явных пороков, в одновозрастном насаждении их диаметр колеблется в границах 20% от среднего диаметра насаждения. Нормальные деревья, имеющие диаметр не менее чем на 15-20% больше среднего диаметра, а высоту - равную или чуть больше средней высоты насаждения и по отдельным признакам и свойствам приближающиеся к плюсовым, называются лучшими нормальными деревьями. Минусовые - это деревья со слабым ростом, у которых диаметр в одновозрастном насаждении меньше среднего на 20%. К минусовым относятся и более крупные деревья, но имеющие хотя бы один четко выраженный порок: кривоствольные, косослойные, с выраженной мутовчатостью, с плохим очищением от сучьев, с резко ассиметричной кроной, с очень толстыми ветвями, многовершинные, с внешними признаками повреждений и заболеваний. Показатели селекционных категорий деревьев Таблица 3.

Селекционная оценка насаждений и деревьев осуществляется предприятием «Белгипролес». На каждое выделенное плюсовое насаждение и плюсовое дерево составляется карточка предварительного отбора. Окончательную аттестацию плюсовых насаждений и плюсовых деревьев делает комиссия по лесосеменному делу, которая имеется при каждом производственном лесохозяйственном объединении. Комиссия возглавляется главным лесничим объединения, в состав её входят представители Института леса, республиканской лесосеменной станции и лесхоза, где проводится эта работа. Осмотру в натуре подвергаются те насаждения и деревья, которые согласно данным карточек предварительного отбора, по мнению комиссии, заслуживают внимания. Выделение аттестованных плюсовых насаждений оформляется приказом по Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь с исключением их из лесосечного фонда. На каждое аттестованное плюсовое насаждение и плюсовое дерево комиссией по лесосеменному делу заполняется паспорт в трёх экземплярах: один – республиканской лесосеменной станции; второй – объединению; третий – лесхозу, в котором находятся плюсовые насаждения и деревья. Все плюсовые деревья заносятся в государственный реестр плюсовых насаждений, а плюсовые насаждения – в сводные ведомости плюсовых насаждений по каждой области отдельно. По данным областей составляются республиканские реестры плюсовых деревьев и республиканские сводные ведомости плюсовых насаждений. Это делается республиканской лесосеменной станцией. Плюсовые деревья в натуре огораживаются, и на высоте 1,5 метров на стволе наносится белой масляной краской поясок шириной 10 см, на котором с южной стороны чёрной краской пишется двойной номер в виде дроби: в числителе – номер дерева по областному реестру, в знаменателе – номер по предприятию. Плюсовые насаждения в натуре ограничиваются визирами с постановкой на углах столбов, на видном месте устанавливается аншлаг с соответствующей надписью. Нумерация плюсовых насаждений ведётся в пределах предприятия. Непосредственная ответственность за сохранность плюсовых насаждений и деревьев возлагается на лесхоз. В случае гибели от стихийных бедствий или по другим объективным причинам исключение плюсовых деревьев из государственного реестра и плюсовых насаждений из сводных ведомостей производится республиканской лесосеменной станцией по материалам производственных лесохозяйственных объединений с разрешения Минлесхоза Республики Беларусь. 2.2.3 Проверка плюсовых деревьев на элитность Отобранные по фенотипическим признакам плюсовые деревья или их клоны подлежат обязательной генетической оценке по продуктивности и качеству семенных потомств в испытательных культурах. В культурах испытываются семенные потомства всех плюсовых деревьев (или их клонов) данного лесосеменного района, включенных в государственный реестр. Генетическая ценность плюсовых деревьев определяется по их комбинационной способности, т.е. способности того или иного дерева при скрещивании с другими деревьями давать гетерозисное потомство. Проверка по семенному потомству является основным способом выявления генетически ценных особей среди отобранных по фенотипу плюсовых деревьев. Для закладки испытательных культур плюсовых деревьев используют семенной материал, полученный от свободного опыления . Заготовка семян для создания испытательных культур производится только в урожайные годы после их созревания. Каждый образец семян упаковывается отдельно и закладывается на хранение. Количество заготовленных семян с одного дерева сосны должно быть не менее 250 шт. В качестве контроля используются семена (смесь) не менее чем с 30 случайных деревьев того насаждения, в котором отобраны испытываемые плюсовые деревья. Плюсовые и контрольные деревья должны принадлежать к одной фенологической форме. Посадочный материал выращивается из собранных семян в питомниках тех предприятий, где будут создаваться испытательные культуры. Посев семян производится вручную в трех повторностях. Участок, на котором предполагается проводить закладку испытательных культур, должен быть достаточно однородным по почвенному плодородию, благоприятным для произрастания данной породы и в определенной мере аналогичным почвенным условиям насаждения, где найдено испытываемое плюсовое дерево. Для закладки опытных культур используют как земли из-под сельскохозяйственного пользования, так и вырубки. При использовании не занятых лесом площадей проводят сплошную обработку почвы, на вырубках - сплошную или частичную обработку почвы по принятой в производственных условиях технологии с предварительной корчевкой пней. Подготовку почвы следует производить не позже, чем за год до посадки культур. Непосредственно перед посадкой (растения переносят из питомника) производят разметку площади с обозначением посадочных мест и границ делянок. Посадка культур должна вестись в лучшие агротехнические сроки. Опытные растения - одно- двухлетнего возраста – высаживаются рядами с размещением 3,0х1,0 м . На одну делянку высаживается сеянцев сосны 50 шт. Потомство каждого дерева испытывается как минимум в трех повторностях; следовательно, всего высеивается сеянцев от одного дерева сосны 150 шт. На каждый участок испытательных культур составляется схема размещения опытных делянок, обязательно сюда же включают делянки (в той же трёхкратной повторности) с сеянцами контрольных деревьев. Для размещения делянок в повторностях применяют, как правило, рендомизированный метод, т.е. метод случайного распределения. Все участки испытательных культур подлежат огораживанию. Заложенные испытательные культуры необходимо точно и достаточно полно картировать. На каждый участок испытательных культур после их закладки составляется паспорт в четырёх экземплярах, один из которых хранится в лесничестве, второй – в лесхозе, третий – в Институте леса, четвёртый – на республиканской лесосеменной станции. К паспорту прилагается план участка и другая информация. Испытания культур, как правило, проводятся до возраста спелости по селектируемым признакам (росту, устойчивости, качеству ствола и др.). Предварительная оценка на элитность осуществляется в испытательных культурах для быстрорастущих пород в возрасте 10 лет, для медленнорастущих – 15-20 лет. Краткосрочная оценка может быть дана в возрасте до 5 лет. Более достоверная оценка и отнесение деревьев к категории элитных могут быть сделаны на основании испытания семенных потомств до возраста не менее 1/3 – 1/2 возраста рубки, принятого для данной породы в конкретной лесорастительной зоне. При этом выделяемые в элитную категорию деревья должны превышать контроль по селектируемым признакам на 15-20%. Изучение и оценка испытательных культур проводятся по специальным методикам и программам. Рассчитываем площадь испытательных культур исходя из наших данных, результаты расчётов заносим в таблицу 4. Расчёт площади испытательных культур Таблица 4.

Всего: 3,85 га. В результате испытаний в категорию элитных зачислено 64 деревьев. Элитное дерево помечается красной полосой, которое наносится под белой полосой, при выделении плюсовых деревьев и номер элитного дерева, согласно реестру. Использование прививок для получения клоновых семенных плантаций и технология их выращивания Вегетативное размножение плюсовых деревьев, в частности прививка, позволяет полностью сохранить их наследственную основу. Поскольку привойные черенки берутся со взрослых плюсовых и элитных деревьев, привитые растения не начинают свое развитие сначала, а продолжают этап развития того дерева, с которого они были заготовлены. Вследствие этого они уже через 3-5 лет после прививки вступают в пору цветения и плодоношения. Так как прививка делается на 2-5-летние саженцы-подвои, а плодоношение после прививки наступает скоро, семенные деревья на прививочной (клоновой) семенной плантации будут невысокими, что облегчит заготовку семян. Каждое привитое деревце на плантации имеет наследственную основу того плюсового дерева, с которого был заготовлен привойный черенок. Следовательно, образование семян здесь идет главным образом за счет переопыления между клонами (вегетативным потомством) плюсовых деревьев. Это обеспечивает высокие наследственные качества семян. Выращивание посадочного материала в теплицах с полиэтиленовым покрытием является в настоящее время одним из наиболее перспективных способов. В полиэтиленовых теплицах сеянцы сосны и ели за двухлетний срок выращивания достигают средней высоты 16-20 см, а сеянцы лиственницы - 40-50 см. В два и более раза увеличивается выход стандартного посадочного материала с единицы полезной площади в сравнении с выращиванием в питомниках. Посев проводится на 10-20 дней раньше, чем в открытом грунте, сокращается расход семян, в 1,5-2 раза увеличивается их фунтовая всхожесть. Выращивание высококачественного посадочного материала в теплицах достигается за счет создания наиболее благоприятных условий для роста: температурного режима, влагообеспеченности, минерального и углекислотного питания, активной жизнедеятельности микроорганизмов в субстрате. Весьма существенное положительное влияние оказывает тепличный режим и на выращивание привитого посадочного материала. Благодаря выращиванию в контролируемой среде повышается приживаемость привоя на подвое, сокращаются сроки выращивания прививок, обеспечиваются хороший рост и развитие прививок, их укореняемость на площади плантации. Участок для закладки теплицы должен быть ровным, горизонтальным, с почвами легкого механического состава (песчаными, супесчаными или легкосуглинистыми), так как даже незначительные понижения рельефа при интенсивных поливах приводят к застою влаги и вымоканию сеянцев. Подстилающий слой почвы должен иметь хороший дренаж и полностью поглощать излишки влаги. Если нет участка с необходимым механическим составом почвы, то под теплицы нужно укладывать дренажную подушку из песка или гравия толщиной 15-20 см. Необходимое условие организации теплицы - наличие источников водоснабжения. Обязательна ветрозащита теплиц, так как полиэтиленовая пленка не отличается . Поэтому теплицы следует располагать под защитой стен леса или предусматривать посадку ветрозащитных насаждении (полос). Перед закладкой теплицы проводят тщательную планировку поверхности в теплице, со снятием верхнего слоя. Поскольку в теплице используют насыпной грунт, предварительную вспашку почвы не производят. Для теплиц целесообразно использовать лёгкий каркас из брусьев. Форма каркаса и его размеры могут быть различными. Непременными условиями при выборе каркаса являются возможность, быстрого и прочного крепления полиэтиленовой пленки, герметичность, возможность использования в теплицах машин и механизмов. Объем воздуха на 1 м2 площади теплицы должен быть не менее 2 м3. При объеме воздуха менее 2 м создаются неблагоприятные микроклиматические условия, увеличиваются количество и сила заморозков, больших объемах увеличиваются затраты на устройство теплиц и снижается эффективность микроклимата. Герметичность теплиц является важнейшим условием обеспечивающим создание оптимальных условий для сеянцев. Не рекомендуется крыши теплиц закрывать рамами с натянутой полиэтиленовой пленкой, так как в этом случае не создается надлежащей герметичности, в теплицы проникает дождевая вода, а теплый воздух улетучивается через кровлю. Следует избегать также закрытия боковых стен рамами, так как в ветреную прохладную погоду теплицы будут быстро остывать, снизится влажность воздуха и содержание углекислого газа. Хорошая герметичность обеспечивается при полотнообразном покрытии пленкой. Для проветривания в крыше теплиц устраиваются фрамуги или вентиляционные окна. Так как используемые теплицы холодные, т. е. без применения искусственного подогрева, температурный режим в теплице поддерживается только за счет герметизации. Температура воздуха в теплице должна быть в пределах + 10 - +30 °С, Для повышения температуры воздуха весной теплицу герметизируют. При достижении температуры воздуха в теплице выше +30°С ее снижают проветриванием или кратковременные включением поливной системы. Конструкции применяемых холодных теплиц весьма разнообразны. Чаще используются стационарные теплицы блочного типа, состоящие из отдельных блоков размером (2,2-4,1) х 6 х 48 м, высота в карнизе - 2,2 м, в коньке - 4,1 м. Перегородок между блоками нет. Арочные теплицы, в отличие от блочных, имеют несущие конструкции в виде арок. В такой теплице больше света, она наиболее экономична. Каркасы теплиц и гряды в них устраивают осенью, а весной, в период обильного снеготаяния, теплицы покрывают пленкой. Снимают пленку постепенно. В середине августа поднимают боковые покрытия, верх открывают в первой половине сентября. При таких условиях до наступления ранних осенних заморозков посадочный материал успевает хорошо одревеснеть и сформировать верхушечную почку. В тот же период демонтируют оросительную сеть. Поливная система в теплицах представляет собой комплект водопроводных труб с разбрызгивающими насадками, устанавливаемых на опоры. Полив осуществляется дождеванием в виде мелких капель (тумана). В качестве субстрата используется верховой торф фрезерной заготовки слабой степени разложения. Он не уплотняется и не требует рыхления, мало засорен сорняками, обладает высокой гигроскопичностью и антисептическими свойствами. Для минерального питания сеянцев вносятся основные и микроудобрения. Оптимальная кислотность (для сосны и ели pH = 4,0-6,0) достигается известкованием. Известь, фосфорные, калийные и часть азотных удобрений вносятся в торф до посева семян. Остальная часть вносится в виде подкормки в период роста. На 1 м3 фрезерного торфа необходимо 2,5 кг суперфосфата, 1 кг сульфата калия, 0,25 кг мочевины, 10 г борной кислоты, 16 г сульфата меди, 15 г сульфата марганца, 6 кг мела или известковой муки. Торф завозится в теплицы на прицепе и разравнивается слоем 15-18 см. Минеральные удобрения рассеиваются по поверхности туковой сеялкой и заделываются в торф дисковой бороной в 4-5 следов. Планировка субстрата производится брусом, а грядки делаются самоходным шасси за счет уплотнения торфа колесами. Сделанные таким способом гряды опрыскиваются 0,2 % раствором микроудобрений. Посев семян производится сеялкой в возможно ранние сроки когда температура субстрата на глубине 5 см достигает +6°С, и должен заканчиваться не позднее 30 апреля. Срок посева определяет продолжительность роста сеянцев под пленочным покрытием. Оптимальная густота выращивания сеянцев для подвоев сосны - 500 шт. на 1 м2, ели - 700. После посева производится обильный полив. Средняя дневная норма полива 2-2,5 л воды на 1 м2 посева. В первой половине вегетации полив производится ежедневно, затем реже. Полив в течение дня проводят многократно с экспозицией в 0,5 мин. но так, чтобы норма полива в сумме не превысила среднедневную. Оптимальной считается влажность субстрата 70-80 % от полной его влагоемкости. Относительная влажность воздуха поддерживается в норме (60-90 %). В течение вегетационного периода проводятся внекорневые подкормки сеянцев растворами азотных и калийных удобрений с помощью опрыскивателей. Первую подкормку карбамидом проводят после массового появления всходов, вторую и третью - с интервалом в 10 дней. За один прием на 1 м2 расходуется 4-4,5 л раствора концентрацией 0,2 %. Подкормка азотными удобрениями должна быть закончена не позже 15 июля. Подкормка калийными удобрениями проводится трехкратно, начиняя с середины июня, с промежутками в 10 дней и нормой расхода 3,5-4,5 л на 1 м2, концентрация раствора 0,5 %. Саженцы для подвоев выращиваются в цилиндрах из полиэтиленовой пленки диаметром 10 см и высотой 20 см или в рулонах диаметром 30 см и высотой 20 см. При выращивании саженцев применяются такие же субстрат и нормы минеральных удобрений, создаются аналогичные микроклиматические условия, как и при выращивании сеянцев. В каждом цилиндре, выращивается по одному саженцу, в рулоне — 10. Высаживают в цилиндры и рулоны однолетние сеянцы сосны и двухлетние сеянцы ели, выращенные здесь же в теплице. Годными к прививке считаются саженцы ели высотой 25—35 м и диаметром корневой шейки 4-6 мм, саженцы сосны высотой 20- 25 СМ и диаметром 5-7 мм, Этих размеров саженцы достигают за один вегетационный период выращивания в цилиндре. Можно подвойный материал выращивать и по следующей технологии. В подготовленные цилиндры высевают вручную 3-5 шт. семян и заделывают их промытым речным песком на глубину 1 см. Сеянцы выращиваются в том же режиме, что и посевы на грядках. По достижении сеянцами (оставляют в цилиндре один лучший) возраста 2 года для сосны и 3 года для ели производится прививка. К этому возрасту сеянцы достигают требуемых размеров. Последний способ выращивания подвойного материала более экономичен. Прививка в теплице проводится весной — с начала апреля до конца мая и летом с июля до половины августа. Для прививки используются черенки, которые заготавливаются из концов ветвей (прироста последнего года) плюсовых деревьев. Заготовка привойного материала для весенних прививок проводится с января до начала вегетационного периода, а для летних - за 1-3 дня до прививки. С верхней или средней части кроны плюсовых или элитных деревьев нарезаются ветви длиной 0,5—1,0 м, укладываются в полиэтиленовые мешки, которые кладут в холодильник с температурой 0 — +1°С. С одного дерева можно в среднем получить до 100 привойных черенков через каждые три года. Прививка производится методом «в приклад сердцевиной на камбий», когда диаметр стволика подвоя в месте прививки больше или равен диаметру черенка, или методом «в приклад камбием на камбий", если диаметр подвоя меньше диаметра черенка. На каждый привитый саженец вешается этикетка с номером плюсового дерева. Это будет и номер клона. Привитые растения выращиваются в теплице один год, после чего на второй год после прививки их выносят и выращивают на открытом воздухе еще один сезон. На постоянное место плантации прививки высаживают в двухлетнем возрасте (по возрасту привоя). Годными к пересадке считаются растения, имеющие высоту не менее 30 см и прирост привоя за последний год у сосны -10 см, ели - 5 см. Площадь проектируемой лесосеменной плантации составляет 96 га. Так как срок создания плантации по заданию составляет 8 лет, то площадь ежегодной посадки составит: Sе.п. = Sуч./Рсрок созд.плант.= 96га/8лет =12 га/год Размещение посадочных мест прививок согласно выданному заданию - 9x9 м. Соответственно исходная густота посадки составит: Nrra= 10000 м2 / 9*9 м=123 шт./га Ежегодная потребность в полиэтиленовых цилиндрах для выращивания сеянцев составит: Nеж. = Nг.га ×Se.п.= I23 шт./га × 12 га = 1476 шт. Ежегодная потребность в посадочном материале с учетом дополнения составит: N’еж..= Nг.га. ×Sе.п. =1476+ (0,1 х 1476) =1624 шт. Определим площадь теплицы, исходя из того, что на 1м2 можно разместить 100 рулонов. Размер рулонов 10 см (d) и 20 см (h), Sт.=P × N'eж. /100=2 × 1624/100 = 32,5 м2, где Р - срок выращивания растений в теплице. Расчет итоговой площади теплицы: Sт.итог.=32,5+20% = 0,2 ×32,5+32,5=39 м2 Определим длину теплицы L= Sт.итог /В =39/6=6,5 м Для выращивания посадочного материала будем использовать арочную теплицу, схема которой приведена на рис.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||