Проектирование и расчет усилителей

Скачать 1.89 Mb. Скачать 1.89 Mb.

|

|

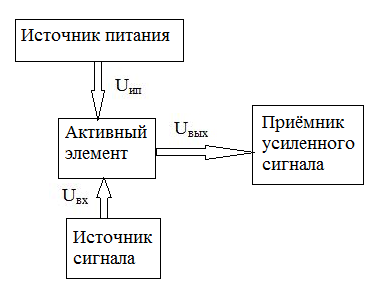

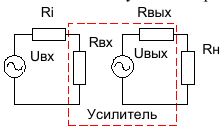

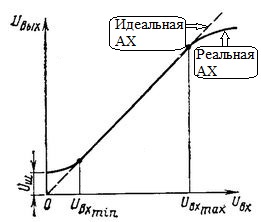

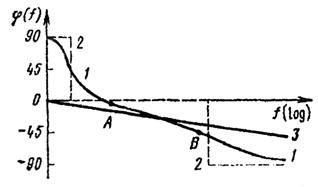

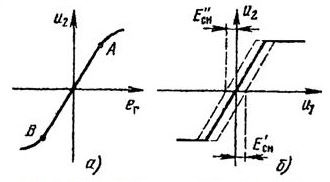

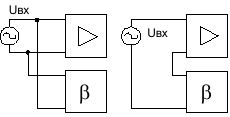

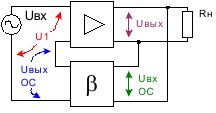

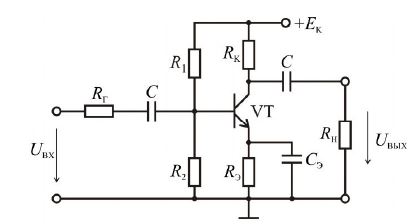

Курсовой проект по дисциплине «Электроника» на тему: «Проектирование и расчет усилителей» СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Усилители: понятие, классификация, параметры, характеристики 1.1 Понятие усилителя 1.2 Классификация усилителей 1.3 Параметры усилителей 1.4 Характеристики усилителей 2. Обратная связь в усилителях. Влияние обратной связи на параметры и характеристики усилителей 3. Усилительные каскады на биполярных транзисторах 4. Операционные усилители: понятие, параметры и характеристики 4.1 Понятие об операционных усилителях 4.2 Параметры ОУ 4.3 Характеристики ОУ 4.3.1 Амплитудные характеристики 4.3.2 Дрейфовые характеристики 4.3.3 Входные характеристики 4.3.4 Выходные характеристики 4.3.5 Энергетические характеристики 4.3.6 Частотные характеристики 4.3.7 Скоростные характеристики 5. Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе 5.1 Параметры нагрузки 5.2 Выбор точки покоя 5.3 Выбор транзистора 5.4 Статический режим 5.5 Динамический режим 5.6 Амплитудная характеристика Uвх m = f(Uвх m) 6. Проектирование усилителя низкой частоты 6.1 Расчет полученной схемы 7. Проектирование сумматора на основе операционного усилителя 7.1 Расчет полученной схемы 8. Моделирование схем с помощью программы Elektronik Workbench 8.1 Моделирование усилительного каскада на биполярном транзисторе 8.2 Моделирование усилителя низкой частоты 8.3 Моделирование сумматора на основе операционного усилителя 9. Заключение Список использованной литературы Приложение «Усилители. Принципиальные электрические схемы» усилитель каскад транзистор ВВЕДЕНИЕ Роль электроники в современной науке и технике трудно переоценить. Она справедливо считается катализатором научно-технического прогресса. Спектр ее применения простирается от фундаментальных исследований до прикладного использования. Электроника влияет на все народное хозяйство, но не непосредственно, а через целый ряд специфических отраслей, таких как вычислительная техника, информационно-измерительные системы, робототехника, микропроцессоры. Важнейшим элементом электроники является транзистор, обладающий свойством усиления электрического сигнала. На транзисторе, в основном, построены все существующие схемы усилителей [1]. Электронный усилитель – один из основных элементов современных электронных устройств. Широта и разнообразие задач выполняемых электронными устройствами привело к возникновению усилителей самого различного типа и назначения [2]. Цель данного курсового проекта – проектирование и расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе, проектирование усилителя низкой частоты и сумматора на основе операционного усилителя, а также моделирование схем с помощью программы Electronics Workbench. 1. УСИЛИТЕЛИ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.1 Понятие усилителя Усилителем называется устройство, предназначенное для увеличения мощности сигнала за счет энергии дополнительного источника питания; при этом выходная (усиленная) величина является функцией входного сигнала и имеет одинаковую с ним физическую природу. Усилители относятся к активным элементам автоматики.  Рисунок.1.1 - Общая структурная схема усилителя. Наиболее широкое применение находят электрические усилители, так как они обладают высокой чувствительностью, допускают сравнительно простую регулировку коэффициента усиления, хорошо сочетаются с электрическими исполнительными устройствами (двигателями, электромагнитами и т.п.) [3]. 1.2 Классификация усилителей Основной классификацией усилителей является классификация по диапазону усиливаемых частот: усилители низкой частоты (УНЧ, диапазон усиливаемых частот от 10Гц до 100кГц), усилители высокой частоты (УВЧ, диапазон усиливаемых частот от 100кГц до 100МГц), усилители постоянного тока (УПТ, диапазон усиливаемых частот от 0Гц до 100кГц), импульсные усилители (ИУ, диапазон усиливаемых частот от 1кГц до 100кГц), избирательные, или резонансные усилители (усилители, работающие в узком диапазоне частот). 1.3 Параметры усилителей К параметрам усилителя относятся: коэффициент усиления, входное и выходное сопротивление, выходная мощность и КПД, уровень собственных шумов, диапазон усиливаемых частот, величина искажения. Коэффициент усиления определяется по формуле: К = Входное и выходное сопротивление. Эквивалентную схему усилителя можно представить следующим образом (рисунок 1.2).  Рисунок 1.2 - Эквивалентная схема усилителя Задача передачи максимальной энергии от источника сигнала на вход усилителя, а также с выхода усилителя на нагрузку называется согласованием. Для оптимального согласования входное сопротивление усилителя должно быть как можно больше, т. е. значительно больше внутреннего сопротивления источника сигнала, а выходное сопротивление значительно меньше сопротивления нагрузки. Если два усилительных каскада не согласованы между собой по входному и выходному сопротивлению, то между ними ставится эмиттерный повторитель, имеющий очень большое входное и малое выходное сопротивление. Выходная мощность и КПД усилителя. Выходная мощность может быть определена по формуле: Рвых = КПД усилителя можно определить по следующей формуле: η = Уровень собственных шумов состоит из следующих составляющих: - тепловые шумы при нагревании сопротивлений, ёмкостей; - шумы усилительных элементов; - шум за счёт пульсаций источника питания. Диапазон усиливаемых частот (полоса пропускания усилителя). Это полоса частот, в которой выходное напряжение уменьшается не более чем до 0,7 своей максимальной величины. Искажения усилителя возникают за счёт нелинейности характеристик транзисторов. Искажения происходят за счёт появления в спектре сигнала высших гармонических составляющих, и характеризуется коэффициентом нелинейных искажений (или коэффициент гармоник). Кr = 1.4 Характеристики усилителей К характеристикам усилителей относятся амплитудная, амплитудно-частотная, фазочастотная, переходная и динамические характеристики. Зависимость амплитуды выходного напряжения усилителя от амплитуды входного напряжения Uвых. = f(Uвх) называется амплитудной характеристикой (АХ) усилителя. Графики идеальной и реальной АХ усилителя показаны на рисунке 1.3. Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты К(f) представляет собой амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилителя (см. рисунок 1.4)  Рисунок 1.3 - Графики идеальной и реальной АХ усилителя [5]. Зависимость сдвига по фазе между выходным и входным параметрами усилителя от частоты называется фазочастотной характеристикой (ФЧХ) усилителя. Это зависимость аргумента φ комплексного коэффициента усиления от частоты. Типичная ФЧХ показана на рисунке 1.6 (кривая 1). По оси абсцисс откладываются значения частоты в линейном или логарифмическом масштабе, а по оси ординат – значения углов фазового сдвига в градусах или радианах между выходным и входным параметрами усилителя в линейном масштабе. Из реальной ФЧХ, изображенной в ординарном логарифмическом масштабе, видно, что только в области средних частот на участке АВ она имеет сравнительно небольшой линейный участок, а остальная часть ФЧХ нелинейная. В областях нижних и верхних частот ФЧХ практически описывается тангенсоидой. ФЧХ усилителя в одинарном логарифмическом масштабе иногда аппроксимируется ломаной линией 2, имеющей скачок –90°. При такой аппроксимации ФЧХ наибольшая погрешность составляет 45° на частоте сопряжения, что говорит о грубом приближении.  Рисунок 1.6 - Фазочастотная характеристика Идеальная ФЧХ 3 представляет собой прямую, выходящую из начала координат φ(f) =of. Сравнивая реальную ФЧХ с идеальной, легко заметить, что только на небольшом участке АВ они линейны и почти совпадают. Следовательно, только в небольшой полосе частотного диапазона, где ФЧХ линейна, не происходит искажения формы усиливаемого сигнала. На остальных участках частотного диапазона реальная ФЧХ нелинейная, время запаздывания отдельных составляющих сигнала различное, в результате форма выходного сигнала отличается от формы входного сигнала [7]. Зависимость выходного напряжения (тока) от времени при скачкообразном (ступенчатом) воздействии входного напряжения (тока) Uвых.(t) = Uвх.(t)K называется переходной характеристикой (ПХ) усилителя. Этой характеристикой определяется процесс перехода усилителя из одного состояния в другое. Аналитическое выражение ПХ при скачкообразном изменении входного параметра называется переходной функцией, она обозначается h(f). Скачкообразное изменение входного напряжения (рисунок 1.7, а) позволяет выяснить реакцию усилителя на это воздействие сразу в двух режимах: переходном и стационарном. Искажение формы выходного напряжения состоит в следующем: возникает задержка выходного напряжения на некоторое время запаздывания tз, происходит уменьшение крутизны фронта, из-за чего появляется время нарастанияtнар (длительность фронта), и, наконец, наблюдается неравномерность вершины, прямоугольного импульса Δ за время спада tсп. Переходная функция, так же как и АЧХ, аппроксимируется экспонентами. В связи с этим вместо времениtнар и tсп удобно вводить соответствующие им постоянные времени. Время tз необходимо отсчитывать до начала прямой, которой аппроксимируется экспонента, описывающая процесс нарастания выходного напряжения [8]. Различают сквозную и прямую передачи динамические характеристики (ДХ). Сквозной ДХ называется зависимость выходного напряжения (тока) от входной ЭДС сигнала (тока). Сквозная ДХ позволяет судить о нелинейных свойствах усилителя, с ее помощью оцениваются нелинейные искажения усилителя. У линейного усилителя при отсутствии фазового сдвига между выходным и входным сигналами сквозная ДХ представляет собой отрезок прямой, проходящий через начало координат под определенным наклоном к оси абсцисс. Однако у реального усилителя линейный участок сквозной ДХ ограничен точками А и В (рисунок 1.8, а). Это связано с тем, что ВАХ УЭ, являясь нелинейными, при сигнале, превышающем определенный уровень, не обеспечивают линейную зависимость между выходным напряжением и ЭДС, отчего и происходит «завал» сквозной ДХ.  Рисунок 1.8 - Динамические характеристики усилителя: а) сквозная; б) прямой передачи. Если входное сопротивление усилителя, например ОУ или усилительного каскада на полевых транзисторах, превышает на два порядка и более сопротивление источника сигнала, то используют ДХ прямой передачи, которая представляет собой зависимость выходного напряжения усилителя от входного Uвых = f(Uвх) (рисунок1.8, б). Поскольку входные каскады ОУ и УПТ выполняются по балансным схемам в виде дифференциальных каскадов (ДК), то далеко не всегда ДХ прямой передачи ДК и устройств на их основе проходит через начало координат. На практике ДХ прямой передачи чаще всего смещена вправо или влево, как показано на рисунке штриховой линией. В результате для балансировки ДК или ОУ приходится подавать ЭДС смещения, чтобы ДХ прямой передачи проходила через начало координат [9]. 2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ. ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЕЙ Обратной связью в усилителе (в целом) или же в отдельно взятом каскаде называется такая связь между входом и выходом, при которой часть энергии усиленного сигнала с выхода передаётся на вход. По способу своего возникновения обратная связь (ОС) может быть внутренней, паразитной и искусственной. Внутренняя ОС возникает за счёт внутренних свойств элементов схемы. Паразитная ОС возникает за счёт паразитных ёмкостей и индуктивностей. Стараются внутреннюю паразитную обратную связь возможно сильнее уменьшить. Искусственная ОС вводится специально для улучшения основных характеристик усилителя. По признаку петлевого усиления различают положительную ОС (ПОС) и отрицательную ОС (ООС). При ПОС сигнал на вход усилителя через цепь ОС поступает в фазе со входным сигналом. При ООС сигнал, проходя цепь ОС, будет подаваться в противофазе с входным сигналом. В усилителях, в основном, применяется ООС; ПОС применяется в генераторах. В зависимости от того, каким образом цепь ОС подключается к выходу усилителя, различают параллельную и последовательную ОС усилителя (рисунок 2.1, рисунок 2.2). Рассмотрим влияние ООС на работу усилителя на примере последовательной ОС по напряжению (рисунок 2.3). К= Кос = β = Кос =  Рисунок 2.1- Параллельная ОС; Рисунок 2.2 - Последовательная ОС.  Рисунок 2.3 - Последовательная ОС по напряжению. Из формулы (2.1) видно, что Uвых. ос будет равняться β, умноженному на Uвых и подставленному в формулу (2.2). Кос = В знаменателе последней формулы вынесем Uвых за скобку: Кос = Кос = Величина (1+ β⋅К) называется глубиной обратной связи. Последняя формула показывает то, что глубина ООС уменьшает коэффициент усиления усилителя. Для положительной ОС: Кпос = Кроме того, что введение ООС уменьшает коэффициент усиления усилителя, все остальные технические показатели улучшаются. Увеличивается полоса пропускания, уменьшаются нелинейные и частотные искажения, несколько возрастает входное сопротивление [4]. 3. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ Рассмотрим усилитель, в котором транзистор включен по схеме с общим эмиттером, а для стабилизации рабочей точки используется отрицательная обратная связь по току (Рисунок 3.1). Схема с общим эмиттером обеспечивает усиление как по напряжению, так и по току. Она имеет невысокое входное и относительно большое выходное сопротивления. В многокаскадных усилителях схему с общим эмиттером используют для получения требуемого коэффициента усиления напряжения. Конденсаторы С1 и С2 являются разделительными: С1 препятствует связи по постоянному току источника входного сигнала и усилителя, а С2 служит для разделения по постоянному току коллекторной цепи и нагрузки. Емкости С1 и С2 выбирают такими, что на частоте переменной составляющей их сопротивлением можно было пренебречь. Резистор Rг учитывает внутреннее сопротивление источника сигнала. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения, определяющий положение рабочей точки эмиттерного перехода.  Рисунок 3.1 - Усилитель, в котором транзистор включен по схеме с общим эмиттером, а для стабилизации рабочей точки используется отрицательная обратная связь по току. Резистор в цепи коллектора преобразует изменение тока коллектора в выходное напряжение. На выходе цепи включен резистор нагрузки Rн, с которого снимается усиленный сигнал. Резистор Rэ является цепью отрицательной обратной связи. Конденсатор в цепи эмиттера шунтирует резистор Rэ . Ёмкость этого конденсатора выбирают такой, чтобы на частоте сигнала Xэ = 4. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ: ПОНЯТИЕ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.1 Понятие об операционных усилителях Операционные усилители (ОУ) - это усилители постоянного тока, имеющие дифференциальный вход, большой коэффициент усиления, по своим усилительным характеристикам приближающиеся к идеальному усилителю, и используемые для выполнения различных операций с электрическими сигналами (усиление, масштабирование, суммирование, вычитание, умножение, интегрирование и др.) Операционные усилители имеют как минимум 5 выводов. Схемное обозначение операционного усилителя показано на рисунке 4.1. |