обеспеение сох док - тов. Программа среднего профессионального образования 46. 02. 01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Дисциплина Обеспечение сохранности документов Практическое занятие 3

Скачать 72.96 Kb. Скачать 72.96 Kb.

|

|

Программа среднего профессионального образования 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Дисциплина: Обеспечение сохранности документов Практическое занятие 3 Выполнил: Обучающийся Николаева Евгения Владимировна Преподаватель: Хомякова Наталья Викторовна Задание 1. Классификация видов угроз, которым может подвергаться архив.

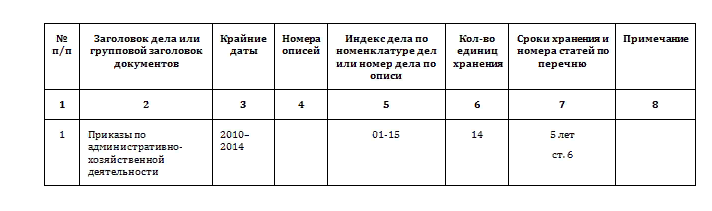

Задание 2. зона А - открытая публике (включая приемные и справочные помещения; читальные, выставочные, конференц-залы); зона Б - закрытая доступу публики (хранилища, лаборатории, мастерские; помещения для проведения работ по приему, описанию, учету, экспертизе документов); зона В - с контролируемым доступом (служебные кабинеты и помещения, являющиеся связующим звеном между зонами А и Б). необходимо выделять отдельную зону Г для хранения особо ценных архивных комплексов. Технические средства защиты, строго ограниченное число сотрудников, вход через пост охраны без сумок обеспечить в этой зоне наиболее высокую степень защиты от угроз архивным документам. Основными элементами подобных систем являются магнитные карточки, которые точно идентифицируют своих владельцев и уровень доступа в охраняемые зоны. Принцип деления на зоны безопасности является классическим в теории защиты информации и доказал свою эффективность на многих секретных военных объектах страны. Технические меры защиты документов от хищений в зонах повышенного риска включаются в единую систему безопасности наружного и внутреннего пространства архива с учетом его архитектурно-планировочных особенностей. Эти средства можно условно разделить на три группы. Первая группа технических средств защиты позволяет зафиксировать кражу документа до момента его выноса за пределы охраняемого пространства. Это системы видеонаблюдения, устанавливаемые в читальных залах, хранилищах, других помещениях, где нет интенсивного потока людей. Они способствуют эффективному контролю за работой с документами, в частности с их помощью, при наличии достаточного масштаба изображения на мониторе, возможно, обнаружить калькирование, наложение листов, записи на документах и др. Наиболее популярны средства наружного и внутреннего наблюдения за выносом материалов из здания. Кроме них в архивах с успехом могут применяться разнообразные электронные детекторы, фиксирующие вибрации от повреждения стеклянных поверхностей (разбивания окон), разрушения (взлома) перекрытий (полов, потолков) и включающие сигнал тревоги, а также магнитные детекторы, реагирующие на увеличение зазора между дверью и рамой двери при открывании. Не столь распространены, но не менее эффективны следящие системы инфракрасного луча, реагирующие на его пересечение какими-либо предметами и осуществляющие контроль по периметру здания, в коридорах и других помещениях; ультразвуковые передатчики, генерирующие волны измененной частоты при наличии в зоне постороннего; микроволновые приборы ультразвукового пеленгования, совмещенные с детекторами сверхвысокой частоты для уменьшения вероятности ложных сигналов тревоги из-за турбулентности воздуха; пассивные датчики-контролеры инфракрасного излучения, реагирующие на повышенную температуру в месте нахождения злоумышленника (в том числе спрятавшегося до закрытия здания); средства защиты документов в выставочных залах, ориентированные на охрану витрин и сигнализирующие о попытках их вскрытия; сигнализирующие устройства (датчики), прикрепляемые к объекту защиты - делу (документу, обложке), и специальное оборудование, реагирующее на сигнал датчика (при проносе мимо турникетов документа, оснащенного сигнализирующим устройством, включается сигнализация). Для обнаружения и предотвращения хищения документов используются различные пломбы, позволяющие обнаружить факты вскрытия контейнеров с документами. Такой способ защиты предполагает ежедневные проверки целостности пломб сотрудниками архива. Вторая группа технических средств защиты предохраняет документы от подмены. К ней относятся средства скрытой маркировки документов, позволяющие точно определить принадлежность того или иного документа определенному архиву и его подлинность. Среди них нанесенные маркером бесцветные ультрафиолетовые метки; они не видны невооруженным глазом и проявляются только в ультрафиолетовых лучах, а отмеченные таким маркером объекты невозможно спутать и сложно подменить. Изотопная смесь может быть добавлена к чернилам принтера, наносящего штрих-код, к упаковке, к бумаге самоклеющейся этикетки и т.д. Это изотопное штрих-кодирование - способ, существенно повышающий степень защиты документов, поскольку подделать такой штрих-код практически невозможно. Для скрытой маркировки также используются водяные знаки, вкрапления, микронити, планшеты, цветные сетки, магнитные краски, голограммы. Средства защиты устанавливаются не только на дела и документы, но и в местах их хранения (стеллажах, упаковочных коробах и др.). Наличие знака или следов его намеренного уничтожения - важное доказательство принадлежности документа архиву, свидетельство против похитителя в суде. Маркировка сама по себе не защищает документ от хищения. Хотя техника нанесения на документ невидимых скрытых знаков довольно проста, многие архивы по-прежнему неохотно идут на эту меру, считая метку искажением оригинала документа, а затраты времени и денег - чрезмерными. Применение скрытой маркировки в большинстве случаев целесообразно лишь для особо ценных документов. Третья группа средств защиты помогает изобличить преступника, если ему удалось выкрасть документ. К ним относятся метки, следы красящего химического вещества, которые остаются на руках или одежде злоумышленника, могут служить основанием для его задержания и доказательством вины в суде (такая маркировка предназначена для обнаружения лица, совершившего противоправные действия - кражу, несанкционированное проникновение в помещение). На ряде закрытых объектов применяются химические ловушки с выбросом красящей компоненты с помощью миниатюрного пиротехнического заряда, приводимого в действие спусковым механизмом электрического или терочного действия. Некоторые ловушки дополнительно укомплектованы сиренами и дымовыми патронами, повышающими эффективность останавливающего воздействия на нарушителя. Однако использование этих специфических средств в архивах весьма проблематично и требует дополнительного изучения. В ряде случаев действенны средства контроля доступа, т.е. установка турникетов со считывающими устройствами на входах/выходах из зон безопасности и выдача специальных карточек-пропусков сотрудникам. Внедрение организационных средств защиты - непременное условие и один из эффективных путей создания на пути преступника многочисленных препятствий, затрудняющих хищение, делающих его крайне трудновыполнимым как для сторонних лиц, так и для персонала архива. Задание 3. (максимальное количество баллов – 3 балла). Методы и способы защиты информации В первом приближении все методы защиты информации можно разделить на три класса: технические. законодательные; административные; 1 Законодательные методы Законодательные методы определяют кто и в какой форме должен иметь доступ к защищаемой информации, и устанавливают ответственность за нарушения установленного порядка. 2 Административные методы Административные методы заключаются в определении процедур доступа к защищаемой информации и строгом их выполнении. Контроль над соблюдением установленного порядка возлагается на специально обученный персонал. Чтобы случайный человек не прочитал важный документ, такой документ нужно держать в охраняемом помещении. Чтобы из библиотеки не пропадали в неизвестном направлении книги, необходимо вести учет доступа к библиотечным ресурсам. Административные методы защиты зачастую совмещаются с законодательными и могут устанавливать ответственность за попытки нарушения установленных процедур доступа. 3 Технические методы защиты информации В отличие от законодательных и административных, призваны максимально избавиться от человеческого фактора. Действительно, соблюдение законодательных мер обуславливается только добропорядочностью и страхом перед наказанием. За соблюдением административных мер следят люди, которых можно обмануть, подкупить или запугать. Таким образом, можно избежать точного исполнения установленных правил. А в случае применения технических средств зашиты перед потенциальным противником ставится некоторая техническая (математическая, физическая) задача, которую ему необходимо решить для получения доступа к информации. В то же время легитимному пользователю должен быть доступен более простой путь, позволяющий работать с предоставленной в его распоряжение информацией без решения сложных задач. К техническим методам защиты можно отнести как замок на сундуке, в котором хранятся книги, так и носители информации, самоуничтожающиеся при попытке неправомерного использования. Задание 4. Определение нормативных режимов режима хранения документов в архиве. Оптимальные условия хранения документов обеспечиваются: строительством, реконструкцией и ремонтом зданий архивов; оборудованием хранилищ средствами пожаротушения, охранной и противопожарной сигнализации; применением технических средств для создания оптимального температурно-влажностного режима хранения, проведения санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях хранилищ; применением специальных средств хранения документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки и тому подобное). 1. Противопожарный режим в архиве регламентируется законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы пожарной безопасности[7]. 2. Охранный режим в архиве устанавливается в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, утверждаемой локальным актом архива и согласованной с организацией, осуществляющей охрану архива на основании договора. 3. Проход на территорию (в помещения) архива, а также вынос из него архивных документов и (или) их копий, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий и материальных ценностей осуществляется: работниками архива и иными лицами – по пропускам. пользователями читального зала – в соответствии с Порядком использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации; представителями судебных, правоохранительных и иных уполномоченных органов – в соответствии с законодательством Российской Федерации; Порядок оформления и выдачи пропусков устанавливается локальным актом архива. 5. Право на доступ в архивохранилище (помещение для хранения архивных документов) имеют: руководитель архива и его заместитель, в обязанности которого входят вопросы обеспечения сохранности; работники данного архивохранилища; другие работники архива в сопровождении заведующего архивохранилищем или лица, его замещающего; 6. Архив оборудуется средствами антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации[10]. 7. Помещения архива, в которых постоянно или временно хранятся архивные документы, должны быть оборудованы дверями повышенной технической укрепленности и (или) замками усиленной секретности. Каждый замок должен иметь не менее двух комплектов ключей, один из которых хранится на посту охраны или в кабинете руководителя архива или уполномоченного им должностного лица. Все экземпляры ключей от помещений архива (за исключением относящихся к помещениям, на которые распространяется режим секретности) учитываются в журнале регистрации ключей. 8. В рабочее время в отсутствие работников помещения архива, в которых постоянно или временно хранятся архивные документы, должны быть закрыты на замок. 9. Архив обязан обеспечить защиту информации и персональных данных, содержащихся в архивных документах и в информационной системе архива, в соответствии с законодательством Российской Федерации[11]. 10. Архивные документы должны храниться в вентилируемом помещении, обеспечивающим рециркуляцию воздуха с кратностью воздухообмена не менее 2/3 в час и стабильность температурно-влажностных характеристик воздушной среды. 11. Параметры воздушной среды в архивохранилище документов на бумажном носителе, оборудованном системой кондиционирования воздуха, должны составлять: температура 17-19°С, относительная влажность воздуха 50-55%. 12. Параметры воздушной среды в архивохранилище аудиовизуальных документов должны составлять:

15. Не допускаются сезонные и суточные колебания температуры в архивохранилище более чем на 5°C и относительной влажности воздуха более чем на 10%. 16. В помещениях архива с нерегулируемым температурно-влажностным режимом допускается временное (до 2 месяцев) хранение архивных документов при температуре 20 ± 5°C и относительной влажности воздуха 50 ± 20% при проведении их физико-химической и технической обработки, предусмотренной главой XII Правил, и использовании. 17. Контроль за температурно-влажностным режимом в архивохранилище обеспечивается размещением в одной или нескольких контрольных точках (в зависимости от конструкционных особенностей и кубатуры) архивохранилища (помещения) на высоте не менее 1 м, вдали от отопительных и вентиляционных систем, комплекта контрольно-измерительных приборов в составе: термометр и гигрометр или термогигрометра. Измерения температурно-влажностных параметров воздушной среды производятся в одно и то же время суток: в кондиционируемом архивохранилище – 1 раз в неделю; в некондиционируемом архивохранилище – 2 раза в неделю; при несоответствии параметров нормативным требованиям – 1 раз в сутки. Архив обязан проводить поверку и (или) замену контрольно-измерительных приборов в соответствии с технической документацией к ним. При отсутствии в здании архива автоматической системы управления вентиляцией и кондиционированием воздуха показания контрольно-измерительных приборов в каждом архивохранилище фиксируются в регистрационном журнале, в котором также отражаются даты поверки приборов и меры, принятые по нормализации температурно-влажностного режима в случаях его нарушения. 18. Архивные документы необходимо хранить в темноте, для чего они размещаются в первичные средства хранения, предусмотренные главой VI Правил. Разрешается применение люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым участком спектра, светодиодных светильников, разрешенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере пожарной безопасности[13]. 20. Архивные документы должны быть защищены от светового воздействия при проведении физико-химической и технической обработки, предусмотренной главой XII Правил, и использовании. 21. Санитарно-гигиенический режим в архиве должен соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор[14]. 22. Надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в архивохранилище поддерживается проведением в нем не реже одного раза в месяцвлажной уборки полов, обеспыливания оборудования и первичных средств хранения, обработки цокольных частей стеллажей, плинтусов, подоконников водными растворами антисептиков. 23. Архивные документы (выборочно, но не менее 0,01% от общего количества единиц хранения) и архивохранилище не реже двух раз в год (в начале и конце отопительного сезона) подлежат энтомологическому и микологическому осмотру. 24. Архивные документы, подвергшиеся биологическому поражению, подлежат немедленной изоляции и санитарно-гигиенической обработке (дезинфекции, дезинсекции), а архивохранилище, пораженное биологическими вредителями, – дератизации. 25. При работе с уникальными документами необходимо использовать тканевые перчатки. Задание 5. Для любых документов (неважно, распорядительных, бухгалтерских или кадровых) существует единый порядок их уничтожения. Он заключается в следующем: Необходимо проверить, истек ли срок хранения документов, а также наличие документов, потерявших свое практическое значение. Экспертная комиссия (ЭК), состав которой утверждается руководителем компании, должна провести экспертизу ценности документов (оформляется протоколом заседания ЭК). Составляется акт на уничтожение документов, утверждаемый руководителем предприятия. Дела, отраженные в акте, уничтожаются, что оформляется отдельным документом. До того момента, как произойдет уничтожение документов с истекшим сроком хранения, ответственным за их ликвидацию лицам придется изрядно потрудиться. Во-первых, отобранные документы необходимо упорядочить и описать — для этого предназначен акт «О выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению». В акте не требуется описывать каждое дело — достаточно указать их общее количество и крайние сроки завершения делопроизводства. Например, в акте в отношении приказов по административно-хозяйственной деятельности достаточно привести следующую информацию:  Кроме заполнения табличной части акта, в нём требуется указать и другую важную информацию: итоговые цифры единиц хранения, подлежащих уничтожению, с указанием временного периода дел; отметку о согласовании приведенной в акте информации с экспертной комиссией (в том числе отдельно указываются дата и номер протокола ЭК об утверждении описей дел постоянного хранения). Акт утверждается руководителем фирмы. Особое место в нем отводится для даты составления — этот реквизит заслуживает отдельного внимания. Об этом поговорим далее. Как не ошибиться с датой акта Чтобы не нарушить требования закона и случайно не избавиться от документов, срок хранения которых еще не истек, необходимо правильно исчислять эти сроки. При этом нужно учесть следующее: Перед уничтожением дел с датой оформления в 2010 году и позднее сроки их хранения нужно сверять с перечнем, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. Документы, созданные до 2009 года (включительно), можно уничтожать только в том случае, если истек срок хранения, указанный в Перечне типовых управленческих документов, утвержденном Росархивом 06.10.2000. При конкретизации даты уничтожения документов следует помнить, что в акт на уничтожение разрешено включать те документы, срок хранения которых истек к 1 января года составления акта. К примеру, дело 2015 года со сроком хранения 5 лет допустимо включить в акт не ранее 2021 года. Когда оформить акт, если сроки хранения документов неизвестны В процессе хозяйственной деятельности у организации могут появиться документы, не перечисленные в законодательно определенных перечнях. Рано или поздно вопрос об их уничтожении также возникает. В любом случае до оформления акта на уничтожение необходимо конкретизировать сроки хранения таких документов. Для определения сроков хранения документов, не предусмотренных перечнями, ЭК организации вправе обратиться с запросом к специалистам архивного учреждения. Только после того, как срок хранения будет определен, можно решать дальнейшую судьбу таких документов (уничтожить или продолжать хранить). Нюансы оформления акта на уничтожение бухгалтерских документов На особенностях уничтожения бухгалтерских документов необходимо остановиться отдельно. Несмотря на то что сроки их хранения также установлены приказом Росархива и на них распространяется общая процедура хранения и уничтожения документов в соответствии с законом № 125-ФЗ, существует еще ряд нормативных документов, требования которых необходимо учитывать. Так, в ст. 23 НК РФ установлено, что налогоплательщик обязан сохранять в течение 5 лет данные бухучета и иные бумаги, необходимые для расчета и уплаты налогов. Ст. 29 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ устанавливает аналогичный срок хранения в 5 лет для первичных бухгалтерских документов, учетных регистров, учетной политики, бухотчетности и иных документов, связанных с организацией и ведением бухучета. То есть если учетный регистр, справка или иная бумага каким-либо образом относится к разряду бухгалтерских, оформлять акт на уничтожение ранее истечения 5-летнего срока нельзя. Если это произойдет, ответственность за неправомерное уничтожение будет нести руководитель фирмы. Однако это еще не все. Сказанное выше относилось к тем компаниям и предприятиям, деятельность которых в течение всего срока их существования была безубыточной. Если же получен убыток и его переносили на последующие периоды, все документы, подтверждающие размер такого убытка, запрещено уничтожать в течение всего срока переноса (ст. 283 НК РФ). Когда все законодательно установленные сроки хранения истекут, акт на уничтожение оформляется в обычном порядке. Акт оформлен — как избавиться от макулатуры Законом не определены конкретные способы уничтожения документов с истекшим сроком хранения. Поскольку на момент составления акта эти документы уже не представляют для компании никакой ценности и, по сути, являются макулатурой, способ избавления от них возможен любой. Например, можно: отправить документы на переработку (утилизацию) в специализированную организацию; избавиться от ненужных бумаг с помощью специального уничтожителя (офисного шредера, измельчителя бумаги и др.); сжечь (однако это может повлечь проблемы с пожарниками). Первый способ может обернуться для фирмы значительными материальными расходами на оплату услуг по утилизации, а передачу документов придется оформлять приемо-сдаточным актом или накладной с указанием количества дел и их веса. Для обеспечения конфиденциальности потребуется отправить в спецорганизацию своего работника с целью контроля за процедурой уничтожения документов. Во всех остальных случаях без оформления дополнительных документов также не обойтись — об этом поговорим в следующем разделе. Оформляем факт уничтожения документов Акт «О выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению» является не единственным документом, который требуется оформить в подобной ситуации. Еще одну бумагу (обычно ее также именуют актом) составляют, чтобы подтвердить сам факт уничтожения утративших практическое значение и устаревших документов. Для этого акта не предусмотрено типовой формы, поэтому он составляется в произвольной форме. При этом важно указать в нем всю необходимую информацию. Чтобы впоследствии к этому документу не было претензий, в нем нужно отразить следующее: наименование документа и название компании, от имени которой он составляется; дату оформления акта; описание факта уничтожения документов (с указанием объема или количества, а также способа уничтожения); подписи с расшифровками Ф. И. О. ответственных лиц. Как составить акт, если требуется уничтожить документы в электронной форме В соответствии со ст. 5 закона № 125-ФЗ отражение документов в составе архивного фонда не зависит от способа создания и вида носителя. В п. 2 ст. 29 закона № 402-ФЗ указано, что документы и средства, воспроизводящие электронные носители информации, а также проверяющие подлинность ЭЦП, надлежит хранить не менее 5 лет после года, в котором они в последний раз использовались для составления бухгалтерских отчетов. В настоящее время огромные объемы документации могут храниться в компании в электронном виде, а также на специальных носителях (дисках, флеш-картах и др.). Если ЭК определит отсутствие практической значимости электронных документов и (или) срок их хранения истечет, информация подлежит уничтожению вместе с носителем. При этом могут применяться те же способы уничтожения, что и для бумажных документов (измельчение, сжигание, изменение формы и др.). Кроме того, могут применяться и специальные способы — стирание или перезапись файлов (абз. 2 разд. 9.9 ГОСТа 15489-1-2007, утв. приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 № 28-ст). Особой процедуры (в том числе по оформлению акта) для этого законом не предусмотрено, поэтому необходимо придерживаться общего порядка, описанного ранее для бумажных документов. При этом не следует забывать о следующем: запрещено избавляться от ненужных файлов и документов самовольно и без оформления акта; нельзя уничтожать документы, относящиеся к судебному разбирательству (проходящему или предстоящему); нельзя игнорировать требование о конфиденциальности информации, содержащейся в уничтожаемых документах и их копиях; необходимо ликвидировать все копии документов (включая персональные и резервные), если такие дубликаты разрешены к уничтожению. Итоги Уничтожение документов с истекшими сроками хранения происходит после завершения работы экспертной комиссии с обязательным оформлением акта. Затем в отношении всех отраженных в акте документов проводится процедура физической ликвидации — это действие тоже оформляется отдельным актом. Способы избавления от документов могут быть различными — законом этот момент не регламентируется. Допустимо сдать их на утилизацию в специализированную компанию, воспользоваться офисным шредером или применить иной способ. Источники: 1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 2.Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 Задание 6.

Задание 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Заведующий архивом несет ответственность: 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством. 2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. 3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством. Параметры составления документа В действующих нормах трудового права отсутствуют указания по составлению должностной инструкции. Как ориентир можно применять подходящие профессиональные стандарты, рекомендованные к применению статьями 195.1-195.3 ТК. Для профессии архивариуса можно использовать стандарты делопроизводителя (07.002) и специалиста по формированию архива (07.009). Поскольку эти профстандарты имеют в большинстве рекомендательный характер, то работодатели могут адаптировать их содержимое под себя, с учетом своих особенностей. При написании инструкций рекомендуется применять определенные правила, в том числе касающиеся формы документа. Образцовая типовая структура выглядит следующим образом: Общая часть. Обязанности специалиста. Его трудовые права. Ответственность за нарушения. Если работодателем является крупная компания, ориентирующаяся на формализацию своих отношений со служащими, то могут быть добавлены и другие части: Особенности должностных взаимоотношений. Условия работы специалиста. Параметры, по которым оценивают результаты его работы. Общий раздел Вводная часть, посвященная описанию базовых моментов деятельности сотрудника. В ней присутствуют: порядок его приема на работу и увольнения; порядок его временной замены; умения, которыми он должен обладать; квалификационные стандарты. Требуемые навыки, образование и опыт специалиста должны обеспечивать выполнение должностных функций, которые описаны в следующей части. Ответственность Перечень нарушений и мер наказания прописывается в общей форме. Определенная ответственность сотрудника наступает только после окончания административных и юридических процедур, возможно даже завершившихся в суде. В разделе можно расширить список нарушений, упомянув ответственность за срыв сроков, игнорирование параметров обращения с документами и пр. В целом эта часть играет скорее дисциплинарную роль, побуждая работника внимательнее относиться к своим обязанностям. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||