Диафрагменные насосы. Простота монтажа и эксплуатации

Скачать 257.94 Kb. Скачать 257.94 Kb.

|

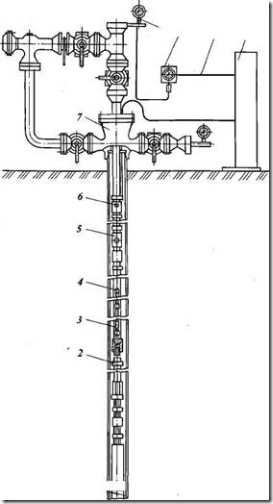

ВВЕДЕНИЕ Одной из характерных особенностей разработки нефтяных месторождений является существенное увеличение числа малодебитных скважин. Наиболее распространенными при эксплуатации таких скважин являются установки скважинных штанговых насосов. Однако при увеличении интенсивности искривления ствола скважины и обводненности продукции, а также при наличии в откачиваемой жидкости твердых механических примесей имеет место резкое уменьшение МРП скважин, оборудованных ШСНУ, что обусловлено заклиниванием или повышением износа плунжера насоса, обрывом и истиранием насосных труб и штанг [42]. Для таких условий эксплуатации были разработаны установки электродиафрагменных насосов, которые относятся к бесштанговым насосам, что определяет их эксплуатационные качества.Отличительными конструктивными особенностями диафрагменного насоса являются изоляция его исполнительных органов от перекачиваемой среды эластичной диафрагмой и работа этих органов в герметичной полости, заполненной чистой жидкостью. По принципу действия диафрагменный насос сравним с поршневым насосом — рабочий процесс осуществляется путем всасывания и нагнетания перекачиваемой жидкости.Погружные диафрагменные насосы различных типов классифицируют по ряду признаков: по способу приведения диафрагмы в возвратно-поступатель ное движение: механический привод, гидравлический привод;по конструкции диафрагмы: плоская, цилиндрическая, сильфон;по виду энергии, подводимой к насосу с поверхности: электрическая, гидравлическая.Первые экземпляры диафрагменных насосов для добычи нефти были испытаны в 60-х годах. Эксплуатационников привлекли следующие конструктивные достоинства УЭДН, выгодно отличающие их от применяемых повсеместно штанговых насосов:отсутствие крупногабаритного и металлоемкого наземного оборудования;небольшая установочная мощность электропривода; простота монтажа и эксплуатации; удовлетворительная эксплуатация скважин, дающих вязкие эмульсии, жидкости, содержащие механические примеси и свободный газ;возможность применения в скважинах с низкими дебитами;возможность эксплуатации месторождений с небольшими усть евыми площадками (море, болота и др.). 1.РАЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 1.1 Конструкция электродиафрагменных насосов Схема УЭДН (рис. 1) похожа на монтажную схему установок погружных электронасосов. Погружной электродиафрагменный насос / опускают в скважину на НКТ (ГОСТ 638-80) с условным диаметром 42; 48 и 60 мм. Для увеличения рабочего объема кольцевой шламовой камеры у шламовых труб 3 и 4 первая труба над электронасосом должна иметь диаметр 60 мм. Между первой и второй трубами устанавливается сливной клапан 5. Кабельная линия 6, по которой подводится электроэнергия к насосу /, по мере спуска крепится к трубам поясами 2, а на поверхности — соединяется с комплектным устройством // или разъединительной коробкой системы электрооборудования, обеспечивающей предупреждение попадания попутного нефтяного газа по кабелю в комплектное устройство. На поверхности располагается устьевое оборудование 7, конструкция которого выбирается потребителем установки в зависимости от условий эксплуатации. Устьевое оборудование специальным отводом соединяется с наземным трубопроводом. Электроконтактный манометр 9 соединяется с трубкой 8 манометра с отводом, а сигнальным проводом 10 — с комплектным устройством //. Для предупреждения обратного движения откачиваемой жидкости из наземного трубопровода в НКТ отвод должен быть снабжен обратным клапаном.

Рис. 1. Установка электродиафрагменного насоса типа УЭДН5 Электронасосы и установки различных типоразмеров были полностью унифицированы. При этом электронасосы отличаются рабочим диаметром сменной плунжерной пары, входящей в состав плунжерного насоса, а установки — сечением и длиной круглого кабеля, входящего в состав кабельной линии.

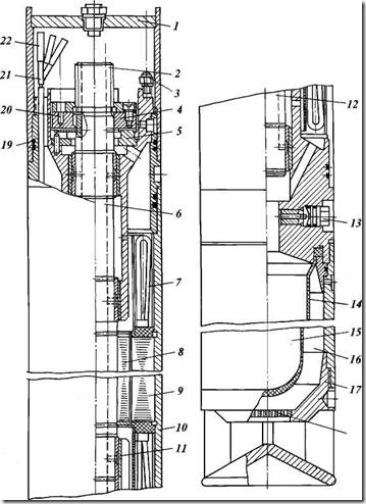

Рис.2ю. Погружной электродвигатель для диафрагменного насоса ПЭД2.5-117/4В5: / — крышка; 2 — шлицевый конец вала; 3 — шпилька; 4 — пята; 5 — подпятник; 6 — вал; 7 — обмотка статора; 8 — ротор; 9 — статор; 10 — корпус; 11 — подшипник скольжения; 12 — канал; 13 — пробка; 14 — диафрагма; 15 — внутренняя камера; 16 — внешняя камера; 17 — дно; 18 — отверстия; 19 — уплотнения; 20 -болты; 21 — выводные провода; 22 — втулки Принципиально отличающимися от УЭЦН являются электродвигатель и насос, поэтому будет рассмотрена только их конструкция. Для привода ЭДН применен погружной асинхронный четырехполюсный электродвигатель, выполненный в виде отдельного блока (рис. 4.7). В цилиндрическом стальном корпусе размещен статор 9, обмоткой которого служит эмалированный теплостойкий провод марки ПЭТ. Выводные провода 21 обмотки статора снабжены втулками 22 для соединения со штекерами токовводов. Вал 6 шихтованного короткозамкнутого ротора 8 вращается в четырех металлофторопластовых радиальных подшипниках скольжения //. Осевые нагрузки воспринимаются упорным подшипником скольжения, состоящим из стальной пяты 4 и бронзового подпятника 5. В нижней части электродвигателя установлена резиновая диафрагма 14, внешняя камера которой через отверстие 18 в дне 17 сообщается со скважинной средой. Внутренняя камера 15 через канал 12, выполненный по всей длине вала, сообщается с полостью насоса. С помощью диафрагмы происходит выравнивание давления внутри и вне насоса, а также компенсируется изменение объема масла. Электродвигатели ПЭД2,5-117/4В5 имеют следующую техническую характеристику: Мощность, кВт………………………………………………………………………………… 2,5 Напряжение, В…………………………………………………………………………………. 350 Сила тока, А……………………………………………………………………………………… 7,9 Частота переменного тока, Гц……………………………………………………………. 50 Частота вращения вала, мин"1 ……………………………………………………………. 1500 Скольжение, % ………………………………………………………………………………….. 7 КПД, % …………………………………………………………………………………………….. 75 Коэффициент мощности…………………………………………………………………….. 0,7 Температура окружающей среды, °С, не более……………………………………… 90 Габаритные размеры, мм: наружный диаметр………………………………………………………………………… 117 длина………………………………………………………………………………………………. 1370 Масса, кг………………………………………………………………………………………….. 80 ± 10 Погружной электродиафрагменный насос (рис. 4.8) снабжается эластичной диафрагмой, совершающей колебательные движения и создающей за счет этого эффект всасывания и нагнетания. Отличительной конструктивной особенностью ЭДН является изоляция его исполнительных органов от перекачиваемой среды. Это должно обеспечить более длительную работу узлов и деталей насоса в скважине. Диафрагма 19 взаимодействует с плунжером 5, перемещающимся возвратно-поступательно под действием эксцентрикового привода 4. Последний включает в себя эксцентрик, вращающийся в подшипниках, и редуктор 21, ведущая шестерня которого посажена на вал электродвигателя 2.

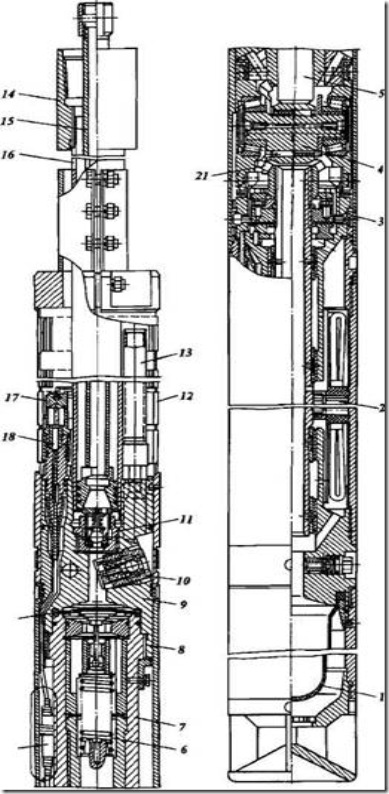

Рис. 3. Погружной электродиафрагменный насос типа ЭДН5: / — компенсатор электродвигателя; 2 — электродвигатель; 3 — стакан; 4 — эксцентриковый привод; 5 — плунжерный насос; 6 — пружина; 7 — корпус; 8 — резьба; 9 — головка; 10 — всасываю щий клапан; // — нагнетательный клапан; 12 — сетка; 13 — газосепаратор; 14 — муфта; 15 — трубка; 16 — патрубок; 17 — крышка; 18 — токоввод; 19 — диафрагма; 20 — штекерный разъем; 21 — конический редуктор Таблица 1 Техническая характеристика УЭДН

Движение диафрагмы вниз вызывает срабатывание всасывающего клапана 10, через который скважинная жидкость поступает в диафрагменную полость. Движение вверх приводит к выталкиванию жидкости через нагнетательный клапан //в насосно-компрессорные трубы. Трубка 15 служит для защиты нагнетательного клапана от осаждающихся из добываемой жидкости механических примесей при остановках насоса. Муфта 14 и патрубок 16 обеспечивают присоединение электронасоса к НКТ. Наиболее нагруженными элементами агрегата являются редуктор, диафрагма и клапаны. В ОКБ БН были разработаны УЭДН, характеристика которых приведена в табл. 4.8. ИСПЫТАНИЕ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОДИАФРАГМЕННЫХ НАСОСОВ Расчеты, проводимые при подборе УЭДН к скважинам, включают в себя определение следующих параметров. 1. Подача, м3/сут, О = l,3610"4ae/"(l — s) (Ри)Ч2, где a — коэффициент подачи; е — эксцентриситет привода, мм; f — частота тока, Гц; s — коэффициент скольжения привода; Р — число пар полюсов электродвигателя; и — передаточное число конической передачи; d — диаметр плунжера, мм. При известных значениях некоторых параметров: е = 8 мм; и = 1,8; Р = 2, формула (4.7) может быть упрощена и представлена в виде О = 3,0210-4а/"(1 —s)d2. ( 2. Полезная мощность насоса N = pQ, (4.9) где N — мощность насоса, кВт; р — давление, Па; О подача, м3/с. 3. Мощность электродвигателя Nf = OQ/i\ где ц — КПД насоса. УЭДН к скважинам подбирают по их условной характеристике, определяющей зависимость между суточным дебитом и давлением, расходуемым на подъем жидкости из скважины с определенным противодавлением. Оптимальный режим работы УЭДН и увязка ее с работой пласта производятся по общепринятым положениям: подача насоса должна быть равна дебиту скважины. 4. Глубина подвески насоса LH определяется из глубины расчетного динамического уровня LRпри отборе заданного объема жидкости из пласта и значения погружения hm создающего необходимое давление на приеме, т.е. Ln = Lu + hu + py/pg + h^-Hr, ( где ру — устьевое давление, Па; h^ — потери на трение, м; Нт —высота подъема жидкости за счет работы газа, м. Первые опытные экземпляры насосов показали, что наиболее уязвимыми узлами являются редуктор и клапаны. Наличие песка в продукции экспериментальных скважин приводило к образованию песчаных пробок и абразивному износу узлов. Однако и результаты последующих испытаний не привели к созданию надежной конструкции. Это видно по данным эксплуатации 15 скважин УЭДН в ОАО "Оренбургнефть", приведенных в табл. 4.9. Основной показатель работы оборудования в скважине -межремонтный период составляет 206 сут, что на 71 сут ниже, чем у скважин, эксплуатируемых ШСНУ, и на 141 сут меньше, чем у скважин с УЭЦН. Наиболее слабым узлом современных УЭДН является электродвигатель: 67 % подъемов насосов произошло из-за отказа привода. При этом основной причиной отказа является пробой обмотки статора ПЭД из-за слабой межвитковой изоляции провода. На сопротивление изоляции влияет попадающий в двигатель газ, диффундирующий через диафрагму. Таблица 3 Показатели работы диафрагменных насосов в ОАО "Оренбургнефть"

Недостаточно надежным является клапанный узел насоса, изнашивающийся при воздействии на него механических примесей. Таблица 4 Показатели эксплуатации скважин УЭДН в различных регионах страны.

Анализ работы скважин, оборудованных УЭДН, в других регионах показал, что и там их показатели отстают от аналогичных для ШСНУ и УЭЦН Хотя в силу более благоприятных скважинных условий этот показатель выше, чем в ОАО "Оренбургнефть", межремонтный период их вдвое-втрое ниже, чем, например, у погружных центробежных насосов. В настоящее время большинство скважин из ранее эксплуатировавшихся УЭДН не работают: они были переведены на другие способы эксплуатации. Тем не менее технические характеристики УЭДН и их эксплуатационные возможности, заложенные в конструкции, должны быть реализованы путем дальнейшего совершенствования и повышения надежности отдельных узлов. В 1991-1992 гг. ОКБ БН разработало модернизированную конструкцию установок с увеличенными параметрами (табл. 4.11). Модернизированные установки типа УЭЦН5 с 1993 г. выпускаются ИЭМЗ по ТУ 3665-007-00220440-93. По этим ТУ при максимальной массовой концентрации твердых частиц в перекачиваемой среде 0,05 % (0,5 г/л) средняя наработка на отказ составляет не менее 8000 ч (335 сут) [42]. Опыт применения установок погружных электродиафрагменных насосов типа УЭДН5 на промыслах России показывает, что их основными технико-экономическими преимуществами являются: высокий КПД электронасоса — от 34 до 40 % в зависимости от типоразмера; незначительный износ его основных узлов, герметично изолированных от перекачиваемой среды и работающих в чистом масле; простота монтажа на устье скважины, куда электронасос поступает моноблоком; отсутствие громоздкого наземного привода и фундаментов для его размещения; Таблица 5 Основные характеристики установок УЭДН5, выпускаемых ИЭМЗ

сокращение в 2-3 раза общей металлоемкости и установочной мощности при обустройстве скважин; возможность применения НКТ малого диаметра; сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание в связи с отсутствием привода; эффективность применения в скважинах с очень низкими дебитами, так как обеспечивается непрерывная работа взамен периодической эксплуатации, отрицательно влияющей на нефтеотдачу пласта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||