проверка условий безопасности на переездах. проверка условий безопасности на переездах — копия. Проверка тормозного пути грузового поезда и расчет участка приближения

Скачать 133.13 Kb. Скачать 133.13 Kb.

|

|

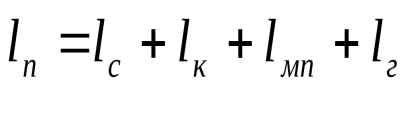

Проверка тормозного пути грузового поезда и расчет участка приближения. Силы действующие на поезд При принятой модели поезда в расчётах должны приниматься силы, которые оказывают влияние на перемещение центра тяжести поезда, и составляющие этих сил, линия действия которых совпадает с линией действия возможного перемещения поезда по рельсовой колее. Силы на сцепках между вагонами и силы взаимодействия между отдельными частями вагонов в расчётах не учитывают.  На поезд могут действовать следующие силы: Силы тяги. Силы сопротивления движению. Зависят от типа подвижного состава, скорости движения, уклона, по которому идёт поезд, наличия кривой в месте расположения поезда. Силы торможения. В зависимости от того, какие регулируемые силы использует машинист можно различить режимы: Режим тяги – двигатели локомотива включены. Режим холостого хода – двигатели включены, но торможение не осуществляется, и поезд движется под действием силы тяжести или по инерции. Режим торможения – двигатели включены, тормозная система включена, в результате чего появляется тормозная сила. Правило знаков: Силы, направление действия которых совпадает с направлением движения, принимаются «положительными»; Силы, направленные против движения – “отрицательными”. При таком правиле знаков сила тяги Fк “+”, а тормозная сила Вт “–”. Сила сопротивления W тоже отрицательна, хотя при движении поезда на спуске становится “+”, так как она способствует движению поезда. Силы, отнесенные к какой-то единице подвижного состава, называются полными и измеряются в [кгс]. Такие силы принято обозначать большими буквами. Сила, отнесённая к одной тонне собственного веса поезда, называется удельной силой. Такие силы измеряются в  и обозначаются малыми буквами. и обозначаются малыми буквами.Для перехода от полной силы к удельной необходимо значение полной силы разделить на вес подвижного состава, к которому относится эта полная сила. Для поезда, вес которого состоит из веса вагонов Q и веса локомотива P получают: Удельная силы тяги fк=  ; (1) ; (1)Удельное сопротивление ω=  ; (2) ; (2)Удельная тормозная сила bт=  . (3) . (3)При этом, если Fк- W- В = 0 – поезд движется равномерно; Fк- W- В > 0 – поезд движется равноускоренно; Fк- W- В < 0 – поезд движется равнозамедленно; Расчётные значения сил не всегда могут быть определены строго теоретически. В тяговых расчётах широко применяет эмпирические методы определения сил, основанные на специальных испытаниях подвижного состава. Основные формулы и материалы нормативного характера для тяговых расчётов регламентируются « Правилами Тяговых расчётов для поездной работы», которые периодически корректируется с учётом технического прогресса железных дорог Российской Федерации. 2.Определение основного удельного сопротивления состава Поезд состоит четырёхосных грузовых вагонов грузоподъёмностью qгр4=62 т и весом тары qт=22 т при коэффициенте использования грузоподъёмности 4 =1 и количественном содержании в поезде 4=100 %; Определение веса вагона брутто. qбр(4)= qт(4) + qгр(4)· 4 , т (4) где qбр(4) – вес вагонов брутто для четырёх вагонов, qгр(4) – грузоподъёмность соответствующих вагонов, 4 – коэффициент использования грузоподъёмности, qт4 – вес тары. qбр(4)= 22+62*1,0 = 84 т Расчёт осевой нагрузки. Осевая нагрузка – масса, приходящая на ось колёсной пары. qоn= qбр(n)/n, т (5) где : qon– осевая нагрузка на ось соответствующих вагонов; n– количество осей вагона. qо4= 84/4=21.00 т ; Определение основного удельного сопротивления вагонов. Для определения основного сопротивления для четырехосных вагонов на подшипниках скольжения применяются формулы:  , , (6) (6)где ”o4 – основное сопротивление вагонов, V – скорость поезда, ( км/ч). Определение средневзвешенного основного удельного сопротивления вагонного состава. ”o= 4·”o4 (7) где ”o4 – основное сопротивление вагонов, 4 – соотношение вагонов по весу в поезде соответственно. Подставив значения 4 формулу (2.), получим: ”o= 0,843+0,004·V+0,00012·V2 = 0,843+0,004*46,7+0,00012*46,72=1,292 (8) Из задания, выбираем конструкционную (максимальную) скорость Vmax=100 км/ч для локомотива ВЛ–11, выбираем расчётное значение силы тяги и скорости для локомотива : Vp= 46,7 км/ч, Fкр=46000 кгс, выбираем учётную массу локомотива в максимальном состояние для локомотива P=276 т. Из ПТР, подбираем основное удельное сопротивления для локомотива в режиме тяги: ’o= 1,9+0,008·V+0,00025·V2= 1,9+0,008*46,7+0,00025*46,72=2,819 (9) 3. Расчёт веса состава грузового поезда, длины поезда Масса состава Q определяется исходя из условий полного использования мощности локомотива и его тяговых качеств, а так же накопленной поездом кинетической энергии. При движении поезда его скорость и кинетическая энергия постоянно изменяется в зависимости от профиля пути. Исключения составляют протяжённые подъёмы, на которых скорость поезда спустя некоторое время после входа на подъём становится постоянной. Для обеспечения устойчивой работы локомотивов на тех участках, где климатические условия меняются в зависимости от времени года, расчётную массу необходимо определять для летнего и зимнего периодов. Масса состава, рассчитанная по нормам ПТР для поездной работы, должна быть проверена в опытных поездках. Руководящий уклон – это максимальный уклон большой протяженности, на который поезд заданной массой может зайти с расчетно-минимальной скоростью. Подъём осуществляется одиночной тягой. Вес состава в этом случае определяется по формуле:  = = (46000-(2,819+12)*276) : (1,292+12) =3150 т , (10) где Fкр – расчётная сила тяги (46000 кгс), P – расчётная масса локомотива (276 т), iр – руководящий уклон (12), ’o – основное удельное сопротивление локомотива при Vmin ’’o – основное удельное сопротивление вагонов при Vmin Высчитаем количество четырёхосных вагонов в поезде по формулам:  = 3150 :84 =38шт (11) = 3150 :84 =38шт (11)Длина поезда вычисляется по формуле:  (12) (12) где: l4– длина четырёхосных, Lлок – длина локомотива, n4 – количество четырёхосных вагонов в поезде. Lп= 38*14+33+10=575м < 600 м , Расчет тормозных усилий: Значения коэффициента трения колодки о колесо, который вычисляется по формуле:  = =0,27*((46,7+100) : (5*46,7+100)) = 0,119 (13) где кр – расчетный коэффициент трения колодки о колесо (для стандартных чугунных колодок и колодок с повышенным содержанием фосфора); V – скорость движения поезда. Расчетный коэффициент трения вводится для того, чтобы не вводить в расчет зависимость коэффициента трения от силы нажатия на колодку, т.е. зависимость к=(k,V). Расчетным тормозным коэффициентом поезда р является отношение суммы тормозных расчетных сил нажатия всех тормозных колодок поезда к массе поезда  (14) (14)где Kр – сумма расчетных сил нажатия на тормозные оси поезда, тс; Q – масса состава грузового поезда, т; Р – учетная масса локомотива, т. Из ПТР выбираем расчетную силу нажатия на ось для грузовых вагонов, оборудованных чугунными колодками в нагруженном режиме: Кр=7тс = 7*38*4 = 1064т Вычислим р по следующей формуле:  = ==1064 : (276+3150) = 0,311 (15) где αтi – коэффициент торможения вагонов (αтi =1); i – количество осей вагона; qi – вес вагонов брутто; i – процентное содержание вагонов в %, Расчетный тормозной коэффициент – это важный эксплуатационный показатель, характеризующий степень вооруженности поезда тормозными средствами. Расчетный тормозной коэффициент показывает, какое тормозное нажатие (в силах расчетного нажатия) приходится на единицу веса состава (или на 100 тс веса состава как принято в тяговых расчетах для поездной работы). Значение p подставляем в столбец 15 табл. 4.1 и для всех значений скорости V оно будет постоянное. При определении расчетного тормозного коэффициента, тормозные средства локомотива и его вес в расчет не вводятся. Тормозная сила bT определяется по формуле; bT = 1000·Kрkр (16) Если расчетный коэффициент трения не зависит от силы нажатия (так принимается при расчете тормозной силы по методу приведения), его можно вынести за знак суммирования: bT = 1000kрKр (17) Переходя к удельной тормозной силе, получим :  = == 1000*0,119*0,311 = 37,009кг/т (18) где  – удельная тормозная сила. – удельная тормозная сила.Тормозные силы служат для уменьшения скорости движения поезда до его полной остановки или до заданной скорости. На затяжных спусках используется регулировочное торможение, при помощи которого поддерживается заданная скорость. Для всех значений скоростей удельной тормозной силы при экстренном торможении (α=1). В режиме торможения удельная равнодействующая сила будет равна  . .Решение тормозной задачи При расчётах тормозных путей поездов полный тормозной путь  , проходимый от начала торможения до остановки, определяется как сумма подготовительного пути , проходимый от начала торможения до остановки, определяется как сумма подготовительного пути  и действительного пути торможения и действительного пути торможения  . Подготовительный путь подсчитывается по формуле: . Подготовительный путь подсчитывается по формуле: (19) (19)где  – скорость поезда в начальный момент торможения, км/ч; – скорость поезда в начальный момент торможения, км/ч; – время подготовки тормозов к действию, сек. – время подготовки тормозов к действию, сек.Действительный тормозной путь вычисляется в результате суммирования тормозных путей, определяемых по интервалам скорости, при условии постоянства величин тормозной силы, удельного сопротивления движению и уклона в принятом интервале скоростей  (20) (20)где  , ,  – начальная и конечные скорости поезда в принятом расчётном интервале скоростей, км/ч; – начальная и конечные скорости поезда в принятом расчётном интервале скоростей, км/ч; – удельная тормозная сила, кг/т, при средней скорости в каждом интервале, равной – удельная тормозная сила, кг/т, при средней скорости в каждом интервале, равной  ; ; – удельное основное сопротивление движению поезда при средней скорости в каждом интервале, кг/т; – удельное основное сопротивление движению поезда при средней скорости в каждом интервале, кг/т; – приведённое значение уклона, на котором идёт торможение. – приведённое значение уклона, на котором идёт торможение.Так как число осей поезда N =38·4=152 < 200, то время подготовки автотормозов к действию определяется по формуле :  = = = 7-(10*5):38,080 = 5,7с (21) Путь подготовки к торможению равен: Sподг=(Vнач*tподг) : 3,6 = (100*5,7) : 3,6 = 158,3м Путь полного торможения состоит из подготовки к торможению (Sподг) и пути действительного торможения (Sд)  Sд = 4,17*(1002-02) : (37,009+2,819+1,292+5) = 904,2м Тормозной путь  устанавливается приказом ОАО «РЖД» устанавливается приказом ОАО «РЖД»и при  ‰ равен ‰ равен  =1200 м. =1200 м.Sполн = Sподг + Sд = 158,3 + 904,2 = 1062,5м Расчет необходимого участка приближения Включение автоматической светофорной сигнализации и аппаратуры управления автоматических шлагбаумов происходит при вступлении поезда на участок приближения. Поэтому безопасность движения по переезду и его пропускная способность в значительной степени зависят от того, насколько правильно определена длина этого участка. При расчетах сначала находится время, достаточное для полного освобождения переезда транспортным средством, вступившим на переезд в момент включения переездной сигнализации, водитель которого не воспринял сигналов (to). Это время зависит от минимальной скорости движения автотранспорта v& (5 км/ч или 1,4 м/с), максимальной длины автопоезда h (24 м), расстояния от места остановки транспорта до переездного светофора 10 (м) и длины переезда Lпер (расстояние от переездного светофора до линии, расположенной на 2,5 м от противоположного крайнего рельса). Следовательно, Расчетная длина участка приближения к переезду и задержка времени определяются следующим образом. Расчетная длина участка приближения к переезду где: 0,28 — коэффициент перевода размерности скорости из км/ч в. м/с; При автоматической светофорной сигнализации с автошлагбаумами, время извещения должно быть не менее 40 с и расчитывется по следующей формуле: где: Время, необходимое для проследования автомашины через переезд, определяется по формуле: где: Длина переезда  , (25) , (25)где: - габарит от крайнего рельса, необходимый для безопасной остановки автомашины после проследования переезда, м (составляет 2,5 м). lп= 6+1,52+4,1+2,5=14,12м tм= (14,12+24+5) : 1,39 = 31с tи= 31+4+10 = 45с Lр=0,28 * 100 * 45 = 1260м Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта необходимо, чтобы расчетное время извещения было не менее фактически требуемого. Если расчетная длина участка приближения превышает расстояние от ближайшего проходного светофора до переезда, извещение должно быть организовано за два блок-участка. При расположении переездов в границах станций между началом действия ограждающих устройств и появлением поезда на переезде должен обеспечиваться такой же промежуток времени, как и на перегонах. Сравнение значений и выводы об обеспечении безопасности на переезде Длина расчетная участка приближения 1260м больше полной длины 1062,5м следовательно, безопасность на переезде обеспечена. |