5. Психодиагностика. Психодиагностика

Скачать 54.74 Kb. Скачать 54.74 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ частное образовательное учреждение «ОО ДПО МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭКСПЕТИЗЫ И ОЦЕНКИ» РЕФЕРАТ на тему: «Психодиагностика»

Саратов 2021 г. Содержание

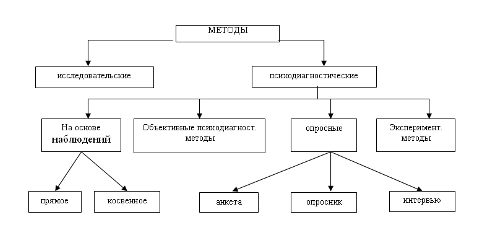

Введение Актуальность данного реферата заключается в том, что на данный момент изучение личности развивается и представляет интерес для многих областей жизнедеятельности общества, выходящих за рамки психологии. Личностные тесты связаны с психодиагностикой устойчивых индивидуальных особенностей человека, определяющих его поступки; сюда относятся тесты темперамента, характера, мотивации, эмоций, способностей. Среди методов диагностик личности встречаются такие, которые дают разностороннюю, комплексную оценку состояния личности или степени развитости ее отдельных свойств. Комплексными, например, являются тест Кеттела, MMPI и другие. К числу частных методик можно отнести те, с помощью которых оцениваются отдельные черты личности человека, мотивы, эмоции, например, акцентуации характера, тревожность, локус контроля, мотив достижения успеха, агрессивность и другие. Межличностные тесты позволяют оценивать человеческие отношения в различных социальных группах, например, социометрический тест, тест социально – психологической самоаттестации группы как коллектива. 1. Личность и ее сущность и основные составляющие 1.1 Понятие и сущность черт личности Согласно наиболее распространенному определению, «личность» — это совокупность черт, характеризующих индивида. Гилфорд предложил следующую, очень сжатую формулу: «Личность индивида есть специфическое созвездие черт». Отметим, что эти определения не являются результатом теоретических размышлений, они лишь отражают общепринятое мнение: описать личность можно, только указав ее характерные черты». Эти очень широко распространенные, хотя и несколько сомнительные определения подчеркивают важность понятия «черта» в психологии личности. Непосредственно наблюдаемая черта выступала вплоть до наших дней в качестве первичного материала психологии личности. На непосредственное выявление черт личности рассчитаны все вопросники и анкеты, предназначенные для изучения личности; к определению черт неизменно приходит исследователь, наблюдая поведение испытуемого или анализируя результаты выполнения какого-то теста. Наиболее распространенный способ раскрытия структуры личности — во всяком случае до настоящего времени — был сформулирован еще Поланом (1894) следующим образом: «Надо свести все черты характера к простейшим психологическим элементам и к простейшим формам основных психологических законов, выявляя при этом природу обнаруживаемых связей». Чтобы избежать возможных недоразумений и придать большую строгость исследованиям черт и структуры личности, необходимо более четко выделить категории, которыми принято оперировать в этой области. Под первичной чертой следует понимать результат непосредственного восприятия того или иного аспекта личности. Мерфи (1947) рассказывает, что Всртгеймер любил проигрывать на фортепиано небольшие музыкальные пьесы, характеризующие присутствующих людей, а затем просил своих помощников определить их. Число угадываний значительно превышало уровень случайности. Вот пример глобального восприятия личности, тогда как при восприятии черт выделяется только один ее частный аспект. Вспомним, кстати, что дети, даже совсем маленькие, научаются правильно употреблять названия черт, не имея при этом никаких, по крайней мере явных, психологических знаний. Такое научение было бы невозможным, если бы эти слова не соответствовали реальному опыту детей. В своем первоначальном смысле черты — это гештальты высшего порядка, предшествующие рефлексии и психологическому анализу и представляющие собой сырой материал научной работы. Этот непосредственный опыт тем не менее не всегда имеет чистую перцептивную природу, и необходимо различать разные степени его сложности в зависимости от того, является ли черта выражением того, что воспринимается в данный момент, или же в основе ее лежит продолжительный опыт. Так, у нас может сложиться непосредственное впечатление об отношении к нам какого-либо человека сразу же, как только мы с ним встретимся, или мы можем заметить, что человек боится, сконфужен, печален, весел, колеблется и т. д. Во всех этих случаях мы схватываем одномоментные черты поведения. Когда же в других случаях мы говорим, что некто робок, боязлив, нерешителен, недоверчив, эмоционален и т. д., мы выражаем результат совокупности наблюдений, конденсирующихся в одно целостное впечатление. Такая идентификация черты в известной мере аналогична распознаванию формы, являющемуся результатом многочисленных зрительных раздражении. Даже психолог, привычный к анализу, чаще всего основывает свои выводы не на формальных рассуждениях, а на непосредственных впечатлениях. Первичная черта является, таким образом, результатом субъективного опыта. Однако все науки зависят от субъективного опыта. Даже точные науки основываются большей частью на восприятии цвета и формы, на смену которому лишь очень постепенно приходит объективное измерение. Точность субъективного описания личности нельзя контролировать таким же образом, как сенсорное восприятие. Если в каком-то конкретном случае объективные измерения не соответствуют субъективным впечатлениям, было бы неправильно считать последние неточными. Можно утверждать только, что в этих двух случаях, возможно, была отражена не одна и та же реальность. Этот факт необходимо подчеркнуть, потому что в литературе очень часто отрицается ценность эксперимента, если его результаты не соответствуют непосредственному наблюдению, и наоборот, в то время как в действительности оба результата обладают собственной ценностью, и не следует их смешивать. Безусловно, нельзя обойтись без первичных черт, несмотря на всю их субъективность. Очень часто они незаметно для нас проникают в наши рассуждения. В целях анализа структуры личности часто прибегают к помощи объективных тестов, как это делали Кэттел и Айзенк, или же пользуются так называемыми прожективнымн тестами. Чтобы интерпретировать результаты этих тестов, создаются новые понятия, не связанные с непосредственно наблюдаемыми чертами. Так, например, в случае теста Роршаха говорят об «интимном резонансе» или «типе апперцепции». В других случаях из общей психологии заимствуются такие понятия, как персеверация, фрустрация, уровень притязаний и т. д. Однако, в конечном счете оказывается необходимым обращение к чертам в первичном значении этого слова. Невозможно удержаться от того, чтобы не попытаться узнать, чему же в реальном поведении человека соответствуют результаты, полученные в тесте, как соотносятся они с личностью в том виде, в каком она предстает перед нами и какую мы описываем с помощью черт. Важность, которая придается обнаружению таких корреляций, настолько велика, что ценность теста определяется тем, в какой мере с его помощью удается их выявить. Действительно, валидность теста обычно определяется тем, насколько полученные благодаря ему результаты согласуются с нашими знаниями об этой личности. В этом и заключается то. что можно назвать драмой личностных тестов: ценность таких тестов, устанавливаемая на основе этого метода, оказывается, как правило, весьма низкой, результаты тестов в большинстве случаев лишь приблизительно соответствуют применяемым критериям (Meili, 1958). Пониманию черты как явления восприятия противостоит понимание черты как переменной. Как только исследование личности приобретает научный характер, сразу же появляется потребность в том, чтобы заменить субъективное восприятие объективными данными. В результате черта начинает определяться посредством реакций или поступков, наблюдаемых в определенных ситуациях. В вопросниках перечисляются ситуации, в которых должна проявиться эта черта. В других случаях можно оценить степень выраженности какой-нибудь черты (пунктуальности, например, или стремления к порядку) с помощью оценочных шкал, в которых определенным степеням выраженности черты соответствуют конкретные поступки. В случае пунктуальности на одном полюсе шкалы находится педантичность или чрезмерная скрупулезность, а на другом — небрежность или бесцеремонность, (пример чего мы могли видеть выше в приведенном «Списке черт») В этих примерах, число которых можно при желании умножить, выделяются два факта: 1) понимание черты в первичном и субъективном смысле этого слова и стремление отыскать посредством интуиции или собственного опыта такие поступки, с помощью которых можно было бы проиллюстрировать ее; 2) для того чтобы не приписывать черте слишком специфическое значение, обычно подбираются различные ее проявления. Такая методика приводит к тому, что подлежащая определению черта превращается в переменную личности (или свойство), которая проявляется в той или иной степени в некоторых поступках или детерминирует их. Измерить переменную — это значит не только констатировать ее присутствие, но и определить ее количественно. В случае переменных поведения, которые нас в данном случае интересуют, обычно прибегают к следующим двум способам: либо в вопросниках количество ответов, указывающих на присутствие соответствующего качества, рассматривается как показатель его интенсивности, либо степень выраженности переменной определяется непосредственно с помощью шкалы оценок. Однако эти два метода искажают весьма характерным образом ту черту, для выявления степени проявления которой они созданы. В вопроснике число значимых ответов указывает, скорее, на количество случаев, в которых проявилась искомая черта у индивида, чем на ее «интенсивность». Систематическое изучение того, согласуются ли между собой результаты измерения черты, полученные с помощью этих двух методов, не проводилось, однако из практики известно, что человек может быть очень смелым (или ригидным) в одних ситуациях и совсем несмелым — в других. Из вышесказанного можно сделать вывод, что с помощью вопросников можно непосредственно измерить только вероятность проявления черты, что совершенно необязательно связано с ее «интенсивностью». Измерение по шкале оценок влечет за собой другую трансформацию черты. Часто оказывается очень трудным определить на вербальном уровне различные степени таких черт, как храбрость, робость, мягкость и т. д. В этом случае мы также имеем дело с вероятностью проявления черты или же с указанием различных поступков или ситуаций, характерных для каждой ее степени, не имея, однако, никаких доказательств того, что они обусловливаются одной и той же переменной. Учитывая все сказанное, не приходится удивляться, что очень часто «измеренная» черта мало соответствует черте, полученной на основании глобальной оценки. Можно считать все это результатом субъективности и, стало быть, недостоверности оценок, но, очевидно, более правильным было бы сделать вывод, что переменная и черта являются просто различными реальностями. Черта — это воспринятый гештальт, а переменная — это измеримый аспект поведения. Исследователь, учитывающий это различие, может избавить себя от излишней работы. 1.2 Эмоции и эмоциональность Эмоции — особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний приятного или неприятного, процесс и результаты практической деятельности, направленной на удовлетворение актуальных потребностей. Поскольку все то, что делает человек, в конечном счете служит цели удовлетворения его разнообразных потребностей, постольку любые проявления активности человека сопровождаются эмоциональными переживаниями. «Эмоции — писал А.Н. Леонтьев — выполняют роль внутренних сигналов. Они являются внутренними в том смысле, что сами, не несут информацию о внешних объектах, об их связях и отношениях, о тех объективных ситуациях, в которых протекает деятельность субъекта. Эмоции — одни из наиболее древних по происхождению психических состояний и процессов. Жизнь без эмоций была бы так же невозможна, как и без ощущений. Эмоциональность характеризуется чувствительностью к эмоциогенным ситуациям. В принципе она может быть слабой или сильной, но об эмоциональности обычно говорят, имея в виду людей с более сильными и более частыми эмоциональными реакциями, чем это в среднем свойственно человеку. Эмоциональность употребляется как синоним гиперэмоциональиости. Великие авторы прошлого, еще до научного исследования этого вопроса, пытались выявить на основе наблюдений главные черты человеческой личности и, как правило, считали одной из таких черт эмоциональность. Уже Гиппократ особо выделял холерический темперамент среди четырех основных темпераментов. В новое время Рибо (1895) отличал сензитивных от активных и апатичных. Малапер (1897) считал эмоциональных особым типом категории чувствительности, к которой он относил также апатичных, сензитивных и страстных. Дельма и Болл (1922) рассматривали эмоциональность как один из пяти основных факторов личности. Бюрлу (1942) отличал возбудимый тип от флегматичного и депрессивного. Однако, лишь Хейманс и Вирсма (1908 и 1909) в работе, основанной на большом анкетном материале, выделили три главных фактора личности: эмоциональность, активность и реактивность. Определение эмоциональности дается в 9-ом пункте их вопросника: «Эмоционален (принимает ли пустяки близко к сердцу; восторгается или плачет по незначительному поводу) или неэмоционален (менее чувствителен, чем другие; хладнокровен»). Является ли эмоциональность конституциональной или она представляет собой результат одного или нескольких эмоциональных потрясений? Впервые об эмоциональной конституции говорил Дюпре (1925). Исходя из психопатологических наблюдении, он считал, что она характеризуется «определенным нарушением равновесия нервной системы, сопровождающимся диффузным повышением чувствительности и недостаточностью двигательного торможения, как непроизвольного, так и произвольного, вследствие чего реакции организма становятся настолько более сильными, генерализованными и длительными, что он оказывается неспособным адаптироваться к неожиданным обстоятельствам, непредвиденным ситуациям и новой среде». Действительно ли это конституция, то есть совокупность наследственных соматических данных? Дюпре, Дельма и Болл пришли к этому выводу, основываясь на клинических наблюдениях. Экспериментальные исследования на человеке сложны, тем более что измерение эмоциональности весьма трудно и последняя изменяется с возрастом. Чтобы провести решающие исследования, необходимо изучить в одинаковом возрасте, то есть с разрывом в 20 или 30 лет, родителей и детей в идентичных условиях аналогичными методами. Леси (1956) предпринял такое исследование и нашел корреляции между нейровегетативными реакциями матерей и детей. То, что трудно сделать на человеке, осуществлено на животных. Холл (1941) провел важный эксперимент, используя свой тест на эмоциональность. Он часто наблюдал, что у крыс, помещенных в травмирующие ситуации, учащается мочеиспускание и дефекация. Тогда Холл решил поместить крыс в эмоциогенную ситуацию, например, в центр ярко освещенного поля. Если мочеиспускание и дефекация являются признаками эмоциональности, то они должны исчезнуть по мере повторения опыта, и тем быстрее, чем менее эмоционально животное. Холл установил, что этот критерий хорошо коррелировал с отказом от пищи, который также рассматривался как явный признак эмоциональности. Он обнаружил также высокие корреляции, применив этот критерий в различных эмоциогенных ситуациях. Дюпре считал, что такая конституция может быть приобретенной. Холл изучал вопрос о наследственности эмоциональности. Он отобрал из исходной группы эмоциональных крыс (у которых продолжалось усиленное мочеиспускание и дефекация в течение нескольких дней в тестовой ситуации) и неэмоциональных. Скрещивая их внутри групп, он получил следующие результаты по 8 поколениям (цифры указывают число дней, в течение которых у крыс наблюдалось мочеиспускание и дефекация в ходе 12 опытов). Возбуждение, усиливающееся в трудных ситуациях, может зависеть от одного или нескольких предшествующих переживаний, которые в той или иной мере способствуют повышению восприимчивости субъекта. Эти переживания, разумеется, легче возникают у субъектов с эмоциональной конституцией, однако это условие, по-видимому, не является необходимым. Безотносительно к собственно эмоциональной конституции было доказано, что недостаточно хорошее здоровье приводит к усилению эмоциональных реакций. Так, Стрэттон (1929), сопоставив медицинские карты 1000 студентов и их ответы на вопросник о частоте страха и гнева, сделал следующие выводы. Лица, которые перенесли когда-либо тяжелое заболевание, сильнее реагируют на ситуации, вызывающие гнев (а также страх), чем те, которые всегда обладали хорошим здоровьем. Среди больных лица, имевшие несколько заболеваний, сильнее реагируют на ситуации, которые могут вызвать страх (а также гнев). Большое значение имеет возраст, в котором индивиды перенесли болезнь. Страх связан преимущественно с заболеваниями, перенесенными от 11 до 15 лет, а гнев — с заболеваниями в младшем возрасте, то есть до 6 лет. Очевидно, возникает вопрос, можно ли объяснить эти результаты лишь перенесенными заболеваниями? Ведь лица, которые чаще болели, имеют слабое здоровье, а это, возможно, способствует эмоциональности. Однако болезнь как психологическое переживание может, несомненно, оказывать свое специфическое воздействие. Некоторые эмоциональные реакции носят условный характер. Если образование условных связей оказывает длительное влияние, можно сказать, что оно является источником эмоциональности. Эмоциональные потрясения имеют более или менее генерализованный эффект, а эмоциональность может носить избирательный характер. Фобии — это избирательные формы страха (клаустрофобия, нозофобия, эритрофобия и т. д.), которые чаще всего являются последствиями эмоциональных шоков (Lacroze, 1937). Комплекс, по Юнгу, соответствует системе чувств и установок, недостаточно сынтегрированных в личности. Как правило, он порождается конфликтом и проявляется в бурных реакциях, часто амбивалентных по отношению к некоторым ситуациям или стимуляциям. Классическим примером такого комплекса является комплекс неполноценности Адлера. Источником весьма многочисленных эмоциональных реакций является тревожность пли чувство неизбежной и неопределенной опасности в сочетании с неуверенностью в себе. Тревожные субъекты, каково бы ни было происхождение их тревоги, являются эмоциональными. Так, Мальмо (1950) показал, что у них в условиях болевой ситуации (тепловой стимул, приложенный ко лбу) наблюдается усиление тремора конечностей и головы, напряжения мышц шеи, нерегулярности дыхания по сравнению с испытуемыми контрольной группы в той же ситуации. Одним словом, у эмоциональных субъектов независимо от того, обусловлена ли их эмоциональность конституцией или трудными экспериментальными условиями, отмечается высокая энергетическая мобилизация, с трудом поддающаяся контролю и порождающая часто эмоциональные реакции, тогда как у субъектов неэмоциональных или менее эмоциональных наблюдаются лишь приспособительные реакции. При прочих равных условиях ребенок более эмоционален, чем взрослый. Разумеется, эмоции ребенка с возрастом все больше дифференцируются. Он становится восприимчив к новым ситуациям у него развиваются новые мотивы, особенно после полового созревания. Однако наиболее важным с точки зрения обсуждаемых в этой главе проблем является уменьшение абсолютной частоты эмоций. И в этом нет ничего удивительного. Зрелость характеризуется главным образом развитием самоконтроля и усвоением реакций, адекватных различным ситуациям, с которыми мы сталкиваемся. Ребенок безоружен перед полным неожиданностей физическим миром и перед сложными социальными ситуациями, в которых он может оказаться. Взрослый предвидит ситуации, с которыми он может столкнуться, способен адаптировать к ним свои реакции в гораздо большей мере, чем ребенок. С другой стороны, даже если он не всегда может избежать эмоций, он способен, по крайней мере, затормозить двигательные реакции и крики, что зависит от волевого контроля. Если такое представление является правильным в своих основных чертах, то остается еще сказать, что, как отмечал Джерсилд (1952), наши знания в этой области являются еще весьма неполными и что лишь кропотливые продольные исследования позволят создать точную картину генетического развития эмоций. На основе эмоциональности как черты личности можно сделать вывод, что черта личности – достаточно серьезное образование, которое может в какой-то мере передаваться по наследству. В свете этого, следует вывод, что черты личности далеко не так просты и неважны, как могло показаться и достойны пристального и интенсивного изучения. 2. Психодиагностика как наука Психодиагностика - это не только направление в практической психологии, но и теоретическая дисциплина. Психодиагностику в практическом смысле можно определить, как установление психологического диагноза - описание состояния объектов, коими могут выступать отдельная личность, группа или организация. Психодиагностика осуществляется на основе специальных методов, может входить составной частью в эксперимент или выступать самостоятельно, как метод исследования либо, как область деятельности практического психолога, направляясь при этом на обследование, а не на исследование. Психодиагностика понимается двояко: В широком смысле - сближается с психодиагностическим измерением вообще и может относиться к любому объекту, поддающемуся психодиагностическому анализу, выступая, как выявление и измерение его свойств; В узком смысле, более распространенном - измерение индивидуально - психодиагностических свойств личности. В психодиагностическом обследовании можно выделить 3 основных этапа: сбор данных, переработка и интерпретация данных, вынесение решения (психологический диагноз и прогноз). Психодиагностика как наука определяется, как область психологии, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально - психологических особенностей личности. Как теоретическая дисциплина, психодиагностика имеет дело с переменными и постоянными величинами, характеризующими внутренний мир человека. Психодиагностика с одной стороны, это способ проверки теоретических построений, а с другой - конкретное воплощение теоретических построений - способ движения от абстрактной теории, от обобщения к конкретному факту. Теоретическая психодиагностика опирается на основные принципы психологии: Принцип отражения - адекватное отражение окружающего мира обеспечивает человеку эффективную регуляцию его деятельности; Принцип развития - ориентирует изучение условий возникновения психических явлений, тенденции их изменения, качественные и количественные характеристики этих изменений; Принцип диалектической связи сущности и явления - позволяет увидеть взаимное обуславливание этих философских категорий на материале психической реальности при условии их нетождественности; Принцип единства сознания и деятельности - сознание и психика формируются в деятельности человека, деятельность одновременно регулируется сознанием и психикой; Личностный принцип - требует от психолога анализа индивидуальных особенностей человека, учета его конкретной жизненной ситуации, его онтогенеза. Эти принципы положены в основу разработки психодиагностических методик - способов получения достоверных данных о содержании переменных психической реальности. Современная психодиагностика выделилась в отдельную область научных и практических психодиагностических знаний. Основные методы психодиагностики и их классификация.В настоящее время созданы и практически используются множество психодиагностических методов. В начале ХХ в. в психодиагностике как науке были признаны и приняты требования, предъявляемые к наиболее развитым современным наукам, напр. физике. Это требования операционализации и верификации. Операционализация - предполагает указания на практические действия или операции, которые может выполнить любой исследователь, чтобы убедиться в том, что определенное в понятии явление обладает именно теми свойствами, которые ему приписываются. Верификация - т.е. всякое новое понятие, вводимое в научный оборот и претендующее на научность, должно пройти проверку на его непустоту, т.е. на реальность существования явления, определяемого этим понятием. Самую общую схему классификации психодиагностических методов можно представить в виде следующей схемы: Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||||