Процессы перемещения и складирования горноых пород на карьерах... Расчет основных параметров карьера 1 Расчет конечной глубины карьера

Скачать 249.56 Kb. Скачать 249.56 Kb.

|

|

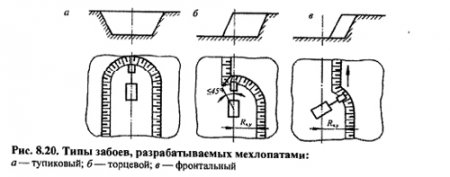

Содержание Введение Расчет основных параметров карьера 1.1 Расчет конечной глубины карьера 1.2 Расчет объема горной массы 1.3 Определение объема вскрыши в конечных контурах карьера 1.4 Определение объема полезного ископаемого 1.5 Запасы полезного ископаемого 1.6.Балансовые запасы полезного ископаемого 2.Процессы БВР 1.1 Расчет конечной глубины карьера 1.2 Расчет объема горной массы 1.3 Определение объема вскрыши в конечных контурах карьера 1.4 Определение объема полезного ископаемого 1.5 Запасы полезного ископаемого 1.6.Балансовые запасы полезного ископаемого 3.Выемочно-погрузочные работы 1.1 Часовая техническая производительность экскаватора 1.2 Сменная производительность экскаватор 1.3 Годовая производительность экскаватора 1.4 Число экскаваторов в работе 4.Транспортировка горной массы 1.1 Продолжительность движения для каждого горизонта 1.2 Продолжительность погрузки автосамосвала 1.3 Число рабочих автосамосвалов на каждом горизонте обслуживающих один экскаватор 1.4 Число рабочих автосамосвалов обслуживающих все экскаваторы 1.5 Инвентарный парк автосамосвалов 1.6 Часовая пропускная способность одной полосы движения капитальной траншеи 1.7 Провозная способность 1.8 Провозная способность по фактору технической производительности экскаватора 5.Отвалообразование Заключение Используемая литература Введение Целью курсового проектирования является закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний, полученных в результате изучения дисциплины "Процессы разработки карьеров", а также приобретение практических навыков в расчетах, связанных с разработкой карьеров. При выборе технологии, способа каждого технологического процесса (взрывная подготовка горных работ, земляные и погрузочные работы, перемещение горной массы, отвальные работы и механизация и организация вспомогательных работ на карьере) необходимо проанализировать исходные данные: состояние и свойства горных работ, особенности их разработки, состояние месторождения (мощность, длина, угол падения, структура месторождения, содержание ПИ), гидрогеологические и климатические условия и производительность карьера и др. Основной задачей курсового проекта является умелое использование знаний для решения самостоятельных реальных технологических задач, возникающих на производстве. В процессе разработки курса есть возможность расширить свои знания, изучив лучшие практики горнодобывающих предприятий и литературные источники. Ведущими производственными процессами открытой добычи полезных ископаемых являются подготовка горных пород к выемке, дноуглубительные и погрузочные работы, перемещение горной массы, сброс вскрышных пород и хранение добытых полезных ископаемых. Правильный выбор технологии, способа ведения открытых горных работ и горно-транспортного оборудования во многом определяет высокую производительность и эффективность разработки месторождения. Масштабы открытых горных работ характеризуют параметры карьера. К ним относятся: - запасы полезного ископаемого, которые определяют возможный масштаб добычи, срок существования карьера и экономические результаты разработки; - конечная глубина карьера, которая определяет возможную производственную мощность, размеры по поверхности, общий объем извлекаемой горной массы; - размеры карьера по простиранию определяются размерами залежи и влияют на глубину и размеры дна карьера, углы откоса его бортов; - размеры дна карьера, которые устанавливаются на отметке конечной глубины карьера; - углы откосов борта карьера, определяемые условиями устойчивости пород прибортового массива и размерами транспортных коммуникаций; - общий объем горной массы в контурах карьера - показатель, определяющий производственную мощность и срок его службы. 1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАРЬЕРА Основными параметрами карьера являются конечная глубина карьера, размеры на подошве, углы откосов бортов и размеры на уровне суточной поверхности, средние геологические и средние промышленные коэффициенты вскрыши. На основе которого рассчитываются объем горной массы, запасы полезных ископаемых и объем вскрышных пород. Расчет конечной глубины карьера Основные параметры включают в себя: - конечная глубина карьера на поверхности; - максимальный размер карьера на поверхности; - объем горной массы в конечных контурах карьера; - запасы полезных ископаемых в конечных контурах карьера; - объем вскрышных пород в конечных контурах карьера; - средний геологический и средний промышленный коэффициент вскрыши Для расчета конечной глубины карьера используются методы графического, графоаналитического, вариантного и аналитического методов. Аналитический метод, как комплексный метод, наиболее применим для расчета конечной глубины карьера, хотя и не учитывает всех горных, геологических, топографических и других особенностей месторождения Конечная глубина карьера рассчитывается по формуле:  , м, (1.1) , м, (1.1)Нк=((-1000+50)+√1000+50-13(1000*50-120*1000*2500))/2п*55=-1900-17645/345=56,65м 1.2 Расчет объема горной массы Объем горной массы (м3) в контурах карьера, характеризующий масштаб горных работ, определяется по формуле В. В. Ржевского. Методологический подход заключается в разделении тела карьера на правильные формы (призма, пирамида и т.д.).  , м3, (1.2) , м3, (1.2)Vг.м.= =56,65*56,65+0,05*2100*56,65*14,31*62+1,047*56,65*14,31*62=5333238м3 1.3 Определение объема вскрыши в конечных контурах карьера Объем вскрыши в конечных контурах карьера определяется по формуле:  , м3, (1.3) , м3, (1.3)Vв=5333238-4628000=705238м3 1.4 Определение объема полезного ископаемого При разработке пологих и крутых месторождений значительной мощности объем добываемых полезных ископаемых в конечных контурах карьера зависит от положения дна карьера относительно сторон месторождения, что в конечном итоге влияет на ТЭП открытой разработки. Таким образом, для известной длины забоя карьера объем запасов полезных ископаемых при разработке наклонных и крутых месторождений определяется по формуле:  м3, м3, Vп.и.= (120*56,65-  (1.4) 1.5 Запасы полезного ископаемого Средний коэффициент промышленной вскрыши равен отношению объема вскрыши в конечных контурах карьера к промышленным запасам полезного ископаемого, т. е.:  , м3/т, , м3/т, Кср=  3/т 3/т1.6.Балансовые запасы полезного ископаемого зависят от объема полезного ископаемого и его плотности, т.е.: Зб=Vп.иρп.и, т, Зб=4628000*8,93=41328040т. (1.7) Промышленные запасы полезного ископаемого определяются по формуле (с учетом потерь): Зп=Зб(1-П)/(1-R), т, Зп=41328040*  (1.8) (1.8)Годовая производственная мощность карьера по вскрыше и по полезному ископаемому: Агод.в=Vв/Т; Агод.в.=  т тАгод.п.и.=Vп.и./Т=2-4млн. т/год Агод=  2. ПРОЦЕССЫ БВР Буровзрывные, подрывные работы (Подрывные работы) — комплекс производственных процессов по отделению скальных пород от массива с помощью взрыва. Термин "бурение и взрывные работы" возник для того, чтобы подчеркнуть непрерывность, взаимосвязанность и взаимозависимость процессов бурения, загрузки взрывчатых веществ и самого взрыва. При проведении буровзрывных работ планируются буровые работы (типы скважин, их диаметр, расстояние между скважинами, глубина и т. д.), подготовка к взрыву (загрузка взрывчатых веществ, бурение скважин, монтаж взрывной сети и т. д.), инициирование и производство взрыва[2]. Буровзрывные работы применяются при добыче полезных ископаемых Существуют следующие методы взрывных работ: метод скважинных зарядов, метод котловых зарядов, метод скважинных зарядов, метод камерных зарядов, метод накладных зарядов. Бурение взрывных скважин заключается в разрушении горных пород буровым инструментом и удалении образовавшегося бурового раствора на поверхность. Буримость горных пород зависит от способа бурения, конструкции бурового инструмента и других факторов, влияющих на характер разрушения горных пород. Согласно классификации В. В. Ржевского, породы делятся на 5 классов по показателю бурильности PB, на основании которого определяется тип бурового оборудования. При Pb=1-6 используется шнековое бурение; При Pb=6-15 – шаровое сверление; При Pb=14-25 – пневматическое ударное бурение. При шнековом бурении используются станки типа SBR. Наиболее широко применялись машины СБР-125, СБР-160. SBR-125 рекомендуется использовать при Pb≤4; SBR-160 – при Pb≤6. В случае шарового сверления используются станки типа SBS. Наиболее широко используемые машины-2СБШ-200Н, СБШ-250МН, СБШ-320. 2СБШ-200Н целесообразно использовать при Pb=6-12; SBSH-250MN – при Pb=10-15; SBSH-320 – при Pb=12-18. При пневматическом ударном сверлении используются станки типа СБУ. Наиболее широко используемыми станками являются станки для сверления шариков. Большое влияние на результаты взрыва оказывает величина W-линии сопротивления по дну уступа, которая зависит от диаметра скважин, высоты уступа и угла наклона его склона, мощности взрывчатых веществ и плотности загрузки. Большое влияние на результаты взрыва оказывает величина W-линии сопротивления по дну уступа, которая зависит от диаметра скважин, высоты уступа и угла наклона его склона, мощности взрывчатого вещества, плотности заряда. 1.1 Расчет паспорта БВР. Определение проектного расхода ВВ по формуле: qп=qэКввКдКтКсзКспКv, г/м3 qп=15*1,1*0,2*1,05*0,75*1,1=2,85г/м3 (4.5) Кд=1/2dcp, Кд=0.5*1,14=0,57 (4.6) Где: dср – требуемый средний размер отдельности в массиве, м.  м мdср=  Коэффициент Кv определяется по формуле: При Ну≥15 м,  , (4.8) , (4.8)При Ну≤15 м,  , (4.9) , (4.9)1.2. Объем породы, взрываемой одной скважиной, определяется по формуле: для скважин первого ряда: V1=WпраНу, м3, (4.10) Для скважин последующих рядов: Vп=abHу, м3, (4.11) 1.3. Вес скважинных зарядов определяется по формуле: для скважины первого ряда: Q3.1=qпV1, кг, Q3.1=2,85*14,20=40,05кг (4.12) Для скважины последующих рядов: Q3.п=qпVп, кг, Q3.п=2,85*12,06=34,37кг (4.13) 1.4. Вместимость 1.п.м. скважины определяется по формуле: Р=7,85dc2∆, кг, (4.14) Р=7,85*0,75*0,9=5,29кг Где: ∆ - плотность заряжания, кг/дм3; Таблица 4.5 – Плотность заряжания

dc - диаметр скважины, дм. Следовательно, для зарядов первого ряда скважин длина, занимаемая зарядом:  = =  (4.19) (4.19)для зарядов последующих рядов  = =  (4.20) (4.20)Общая длина скважины определяется по формуле:  = =  (4.20) (4.20)Условие возможности размещения заряда весом Q в скважине можно выразить неравенством: Lвв≤Lскв-lзаб-lпром,=6,63-1-1=0,75≤4,63 (4.21) 1.5. Радиусы опасных зон: Радиус опасной зоны по воздействию на человека воздушной ударной волны взрыва:  , м , мRвл=10-15√74,87=45м (4.22) Радиус воздействия воздушной ударной волны на сооружение при полном отсутствии повреждений остекленения:  ,м ,м Rвс=200*4,21=122м (4.23) Радиус воздействия воздушной ударной волны при полном отсутствии повреждений зданий и сооружений:  ,М ,М Rвс=29*4,21=122м (4.24) 1.6 Сменная производительность бурового станка определяется по формуле:  , м/смену, , м/смену,Пб.см=  /смену /смену(4.25) kи.б.- коэффициент использования сменного времени:   , = │ , = │ (4.26)   , (4.27) , (4.27)  , (4.28) , (4.28)1.7. Годовая производительность станка определяется по формуле:  , ,Пб.г.= 13,4*2*285=7638м/год (4.29) 1.8 Выход взорванной горной массы с1м скважины определяется по формуле:  , ,qг.м.=  (4.30) (4.30)1.9 Рабочий парк буровых станков определяется по формуле: для вскрышных работ:  , шт, , шт, Nc=  =2шт (4.32) =2шт (4.32)для добычных работ:  , шт, , шт, Nc=  (4.33) При 20%- ном резерве инвентарный парк составит: для вскрышных работ:  , (4.34) , (4.34)для добычных работ:  3. ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ К выемочно-погрузочным работам относятся извлечение горных пород непосредственно из массива и горной массы из навала, погрузка их в транспортные средства или перемещение в отвал. Выемку мягких и сыпучих пород обычно производят непосредственно из массива, выемку разрушенных пород — из развала. Выемку и погрузку горной массы осуществляют одной машиной. В качестве выемочно-погрузочного оборудования на карьерах применяют машины цикличного действия: одноковшовые экскаваторы, погрузчики, колесные скреперы, а также непрерывного действия: многоковшовые, или многочерпаковые цепные экскаваторы и роторные экскаваторы. Погрузку горной массы производят в автосамосвалы, железнодорожные вагоны и на ленточные конвейеры рис. 8.17, 8.18.   Выемочно-погрузочные работы выполняют в забоях (рис. 8.19). Забой представляет собой торец, откос или площадку уступа.  При выемке горных пород мех-лопатой различают тупиковый, торцевой и фронтальный забои (рис. 8.20). Наибольшее распространение получили тупиковые и торцевые забои.  Земляные и погрузочные работы заключаются в извлечении горной массы из забоя и погрузке ее в транспортные средства или перемещении на отвал. В качестве дноуглубительного и погрузочного оборудования используются в карьерах: одноковшовые экскаваторы, погрузчики, колесные скребки, бульдозеры и др. Выбор типа дноуглубительного и погрузочного оборудования зависит от горной массы и полезного ископаемого. В соответствии с объемами вскрышных и минеральных ресурсов подбирается соответствующее оборудование, чтобы экскаватор с более высокой производительностью работал на вскрышных породах, чем на добыче полезных ископаемых, и рассчитывается производительность (почасовая, сменная, годовая) для вскрышных и горных работ соответственно. 1.1 Часовая техническая производительность экскаватора определяется по формуле:  , , Пэ.тех=  м3/час м3/час 1.2 Сменная производительность экскаватора определяется по формуле:  , ,Пэ.см=75,08*8*0,70=420м3/смену 1.3 Годовая производительность экскаватора определяется по формуле:  , , Пэ.г.=420*270*2=226800м/год (5.3) 1.4 Число экскаваторов в работена вскрышных работах:  , шт, (5.4) , шт, (5.4)Nэ.р=  на добычных работах:  , шт (5.5) , шт (5.5)Nэ.р.=  5.5 С учетом 20% – ти резерва инвентарный парк составит: на вскрышных работах: Nин. = 1,2 * Nэ.р.,=1,2*1=1,2 (5.6) на добычных работах: Nин. = 1,2 * Nэ.р. =1,2*2=2,4 (5.7) 4.ТРАНСПОРТИРОВКА ГОРНОЙ МАССЫ Карьерный транспорт предназначен для перемещения горной массы от забоев к местам разгрузки. Интенсивность работы карьерного транспорта характеризуется грузооборотом карьера, который определяется количеством перемещаемого груза в единицу времени. Автотранспорт используется в карьерах с небольшим годовым грузооборотом – 15-20 млн тонн при дальности транспортировки 4-5 км. При использовании самосвалов грузоподъемностью 75-180 тонн их использование стало эффективным при годовом грузообороте 50-60 млн тонн. 1.1 Продолжительность движения для каждого горизонта: tдв=Tгр +Tпор, (6.14) tдв=63,16+57,6=121,2  ; ;Тгр=60(   , (6.15) , (6.15)Тпор=60(  1.2 Продолжительность погрузки автосамосвала рассчитывается по формуле:  , (6.16) , (6.16)tn=  1.3 Число рабочих автосамосвалов на каждом горизонте обслуживающих один экскаватор определяется по формуле:  ; (6.17) ; (6.17)Np.a.n=1+  1.4 Число рабочих автосамосвалов обслуживающих все экскаваторы рассчитывается по формуле:  ; 9=2 (6.18) ; 9=2 (6.18)1.5 Инвентарный парк автосамосвалов определяется как: Nин=Nр.а./; (6.19) Nин=  1.6 Часовая пропускная способность одной полосы движения капитальной траншеи определяется по формуле:  ; (6.20) ; (6.20)N=  1.7 Провозная способность рассчитывается по формуле: М=Nqгр /kрез; M=  (6.21) (6.21)1.8 Провозная способность по фактору технической производительности экскаватора рассчитывается по формуле: М*=Пэ.техn; M*=  (6.22) (6.22)где: Пэ.тех- техническая производительность экскаватора, м3/т; n- количество экскаваторов. Число полос движения: =М*/М p=  (6.23) (6.23)5. Отвалооброзование Отвал (добыча полезных ископаемых, металлургия) - размещение на поверхности пустых (вскрышных) пород или некачественного минерального сырья, а также хвостов обогатительных фабрик, отходов или шлаков различных отраслей промышленности и сжигания твердого топлива. Формирование отвала является завершающим этапом вскрышных работ на карьерах Открытая разработка месторождений полезных ископаемых связана с необходимостью выемки и перемещения, значительных объеме вскрышных пород, покрывающих, а иногда и подстилающих (при разработке крутых месторождений) залежь. Перемещаемые объемы вскрышных пород размещаются (складируются) на специально отводимых для этой цели площадках. Насыпь, образующаяся в результате складирования вскрышных пород, называется отвалом, а совокупность производственных процессов по размещению вскрышных пород в отвал - отвальными работами. Технология, механизация и организация отвальных работ составляют сущность и содержание процесса отвалообразования. Отвало-образование является завершающим этапом в технологической цепи производства вскрышных работ. От четкого и безаварийного выполнения отвальных работ в значительной степени зависят технико-экономические показатели работы горного и транспортного оборудования и всего карьера в целом.  Заключение При выборе используемого горного оборудования необходимо исходить из технологических характеристик оборудования, которые дают эффективную и экономическую целесообразность проведения горных работ. Реализация курсового проекта дала навыки технического мышления, работы с учебной и справочной литературой, проведения расчетов и обоснования решений выбора. Используемая литература Рогатин Н.Н. Технология и механизация ОГР. 1982г. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч1,2 1985г. Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых.1982г. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных работ.1986г. 5. Анистратов Ю. И. Технология открытой добычи полезных ископаемых. Учебник для вузов. М.: Недра, 1984. 6. Единые правила безопасности для разработки MPI открытым способом. М.: НПО ОБТ, 1992 | ||||||||