Rc lc фильтра rc фильтра lc фильтра Выбор и расчет схемы фсс Приложение а список использований литературы

Скачать 274.26 Kb. Скачать 274.26 Kb.

|

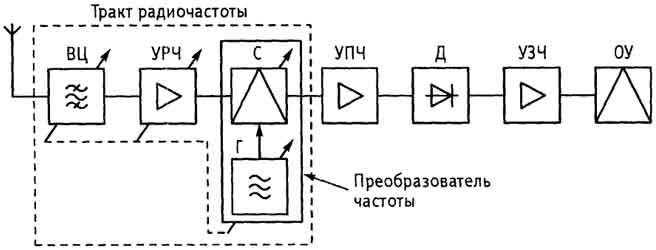

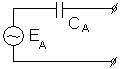

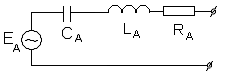

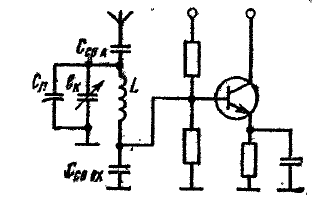

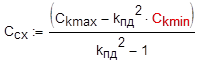

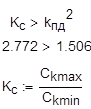

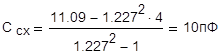

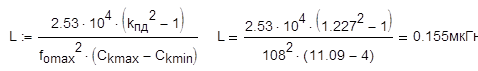

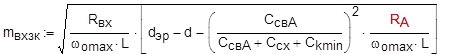

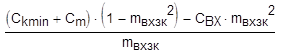

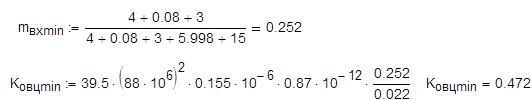

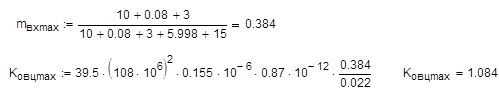

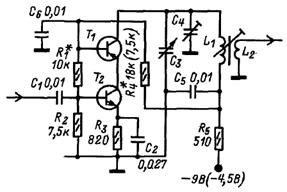

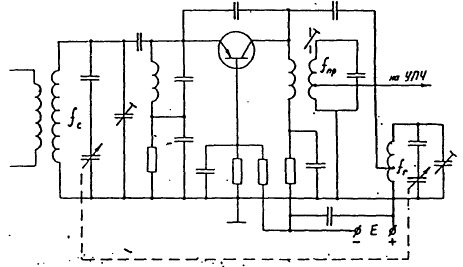

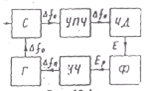

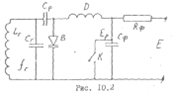

Содержание Введение Структурные схемы радиоприемника Радиоприемник прямого усиления Радиоприемник Гетеродинного типа RC LC фильтра RC Фильтра LC Фильтра Выбор и расчет схемы фсс Приложение А Список использований литературы Введение Назначение, состав и классификация радиоприёмных устройств. Антенна преобразует энергию электромагнитного поля в энергию электрического тока высокой частоты. Радиоприемник выделяет полезный сигнал, усиливает его и преобразует в вид, необходимый для работы воспроизводящего устройства. Воспроизводящее устройство преобразует электрический сигнал в сообщение. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА выделение сигнала из помех; усиление радиосигнала; преобразование радиосигнала в электрический сигнал; преобразование электрического сигнала в сообщение. Избирательность (селективность) – способность приемника выделять сигнал из помех. Частотная избирательность — способность радиоприемного устройства выделить спектр радиосигнала из всего спектра электромагнитных колебаний, действующих на его входе. Детектирование — преобразование радиосигнала в электрический, соответствующий модулирующему. КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ‒ связные, радиоастрономические, радиолокационные, радионавигационные ; ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ‒ массовые радиовещательные приемники. ПО РАБОЧЕМУ ДИАПАЗОНУ ЧАСТОТ НЧ, СЧ, ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ и т.д.; всеволновые. ПО ВИДУ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ c АМ; с ЧМ; с ФМ и т.д. ПО РОДУ ПРИНИМАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ радиотелефонные; радиотелеграфные; фототелеграфные; телевизионные и т.д ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ стационарные; бортовые; автомобильные; переносные. По способу управления и коммутации с ручным управлением; автоматическим управлением; дистанционным управлением. ПО СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ сетевые приемники; батарейные приемники; приемники с универсальным питанием. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАДИОПРИЕМНИКА ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ЧАСТОТ – область рабочих частот, в пределах которой приемник может плавно или дискретно перестраиваться, быть настроенным на заданную частоту и иметь при этом качественные показатели, удовлетворяющие техническим условиям. Относительная ширина диапазона оценивается КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕКРЫТИЯ: Kд=Fмакс / Fмин ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — мера способности приемника принимать слабые сигналы и воспроизводить их с достаточной силой и приемлемым качеством. РЕАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – это наименьшая ЭДС сигнала в антенне, при которой обеспечивается нормальная выходная мощность при заданном соотношении сигнал/шум. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – наименьшая ЭДС в антенне при соотношении сигнал/шум = 1 Чувствительность радиоприемника определяется его внутренними свойствами и не зависит от внешних шумов и помех. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ — способность радиоприемника выделять полезный сигнал из совокупности сигналов и помех, воздействующих на вход приемника. Количественно избирательность оценивается коэффициентом избирательности, который показывает во сколько раз по сравнению с сигналом ослабляется равная ему по величине помеха при заданнойрасстройке: σи = Ко / К∆f где К∆f – коэффициент усиления на частоте f, отличающейся от частоты fо на величину абсолютнойрасстройки |∆f| = f – fo. СТЕПЕНЬ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ — степень изменения закона, по которому были промодулированыамплитуда, частота, фаза или импульсы радиосигнала на входе приемника при прохождении их через радиоприемник от его входа к выходу. Приемник в целом с точки зрения искажений может быть оценен следующими основными характеристиками: АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ, ФАЗО-ЧАСТОТНОЙ АМПЛИТУДНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНЫХ И АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛИРОВОК. ручная регулировка усиления автоматическая регулировка усиления регулировка полосы пропускания автоматическая подстройка частоты автоматическая перестройка приемника РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — способность сохранять основные качественные показатели в пределах требований, определяемых техническими условиями, при изменении по сравнению с нормальными для данного приемника. НАДЕЖНОСТЬ работы радиоприемника оценивается средним временем безотказной работы, средним временем наработки на один отказ, вероятностью безотказной работы, а также средним временем отыскания и устранения неисправности. ЧАСТОТНАЯ ТОЧНОСТЬ ‒ это величина, определяющая возможность вхождения в связь в установленное время без поиска сигнала корреспондента, а также ведения связи без подстройки приемника при сохранении заданного качества воспроизведения сообщения в течение сеанса связи. ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ ЧАСТОТЫ характеризуется погрешностью установки, с которой РПУ может быть настроено при отсутствии входного сигнала. СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТНОЙ НАСТРОЙКИ Нестабильность настройки РПУ во время работы оценивается изменением частоты настройки за определенный промежуток времени. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ приемника — мощность, подводимая с выхода РПУ ко входу оконечного устройства (ОУ). НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ – это наибольшая выходная мощность, при которой возникающие нелинейные искажения не превышают заданной величины. Номинальная выходная мощность соответствует 100% модуляции принимаемого сигнала. НОРМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ соответствует 10% от номинальной, 30% модуляции сигнала и подводится к оконечному устройству при измерении характеристик РПУ. КОНСТРУКТИВНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РПУ : стабильность параметров и показателей эргономичность; надежность; ремонтопригодность; энергетическую экономичность; массогабаритные показатели; стоимость; мобильность. Радиоприёмник прямого усиления Радиоприёмник, в котором отсутствуют промежуточные преобразования частоты, а отфильтрованный от соседних каналов и усиленный сигнал принимаемой радиостанции поступает непосредственно на детектор. Радиоприёмник прямого усиления состоит из колебательного контура, нескольких каскадов усиления высокой частоты, квадратичного амплитудного детектора, а также нескольких каскадов усиления низкой частоты. Колебательный контур служит для выделения сигнала требуемой радиостанции. Как правило, частоту настройки колебательного контура изменяют конденсатором переменной ёмкости. К колебательному контуру подключают антенну, иногда и заземление. Сигнал, выделенный колебательным контуром, поступает на усилитель высокой частоты. С УВЧ сигнал подаётся на детектор, с детектора снимается сигнал звуковой частоты, который усиливается ещё несколькими каскадами усилителя низкой частоты (УНЧ), откуда поступает на громкоговоритель или наушники.  Обозначения В литературе приёмники прямого усиления классифицируют по числу каскадов усилителей низкой и высокой частоты. Приёмник с n каскадами усиления высокой и m каскадами усиления низкой частоты обозначают n-V-m, где V обозначает детектор. Например, приёмник с одним каскадом УВЧ и одним каскадом УНЧ обозначается 1-V-1. Детекторный приёмник по этой системе обозначается 0-V-0. Изначально буквой V (от англ. valve — лампа) обозначался детекторный каскад на электронной лампе, для других видов детекторов применялись другие буквы (например К — кристаллический детектор) Преимущества и недостатки Главное преимущество приёмника прямого усиления — простота конструкции, в результате чего его может собрать даже начинающий радиолюбитель. На заре радиовещания лампы были дороги, недолговечны и потребляли много электричества, что особенно важно при питании от батарей. По мере развития электронной промышленности, схема прямого усиления вытеснялась супергетеродинами, обладающими лучшими потребительскими качествами. Радиоприёмники прямого усиления (в отличие от супергетеродинных приёмников) отличаются отсутствием паразитных излучений в эфир, что может быть важно, если необходима полная скрытость приёмника (кроме регенеративного приёмника). Ещё одним преимуществом было отсутствие «зеркальных» и прочих побочных каналов. Основной недостаток приёмника прямого усиления — малая селективность (избирательность), то есть малое ослабление сигналов соседних радиостанций по сравнению с сигналом станции, на которую настроен приёмник (к регенеративному приёмнику, являющемуся разновидностью приёмника прямого усиления, это не относится). Поэтому этот тип приёмников удобно использовать только для приёма мощных радиостанций, работающих в длинноволновом или средневолновом диапазоне. Из-за этого недостатка приёмники прямого усиления не производятся промышленностью и в основном используются ныне только в радиолюбительской практике. Улучшить избирательность можно при помощи двухконтурной входной цепи. Повышение чувствительности приёмника прямого усиления путём повышения коэффициента усиления УВЧ выше определённого предела без использования АРУ бессмыссленно, так как УВЧ может, во-первых, самовозбудиться, а во-вторых, при приёме мощных станций звук будет искажён из-за перегрузки. Трёхпрограммные приёмники проводного вещания также использовали схему прямого усиления; вещание 2-й и 3-й программ идёт на частотах в несколько десятков килогерц. По схеме прямого усиления работал и телевизор КВН. Это оказалось возможным благодаря тому, что он принимал только 3 канала в метровом диапазоне волн, телевизионные каналы достаточно разнесены для достижения хорошей селективности и при прямом усилении, а телепередатчиков в то время в СССР было мало. Радиоприемник прямого усиления имеет существенные недостатки, главными из которых являются низкие избирательность и чувствительность. Как уже отмечалось, одной из мер повышения избирательности и чувствительности является увеличение числа каскадов усилителя высокой частоты. Резонансные контуры каждого каскада должны быть настроены на частоту принимаемой станции. Поэтому в приемнике прямого усиления для перестройки контуров обычно используют многосекционные конденсаторы переменной емкости, что усложняет схему, повышает габариты и вес радиоприемника. В процессе перестройки контуров невозможно получить постоянную избирательность и чувствительность приемника во всем диапазоне частот, так как практически изготовить многосекционныи переменный конденсатор трудно. Недостатки приемника прямого усиления можно устранить в радиоприемнике супергетеродинного типа. В супергетеродинном приемнике сигнал высокой частоты с помощью преобразователя, состоящего из смесителя и гетеродина, преобразуется в сигнал так называемой промежуточной частоты. При перестройке промежуточная частота остается постоянной. Поэтому, осуществив основное усиление сигнала в каскадах усилителя промежуточной частоты, можно получить высокие избирательность и чувствительность. Принцип преобразования частоты заключается в следующем. Принятый сигнал с частотой и сигнал гетеродина с частотой поступают на смеситель. Гетеродин представляет собой маломощный генератор, вырабатывающий колебания высокой частоты Частота гетеродина выше частоты принятого сигнала на величину, равную значению промежуточной частоты Смеситель работает как нелинейный элемент, в выходной цепи которого возникает целый ряд колебаний с комбинационными частотами и т. д. Для выделения промежуточной частоты в выходную цепь смесителя включают колебательный контур, настроенный на промежуточную частоту. Чтобы обеспечить постоянство промежуточной частоты при перестройке приемника, частоту гетеродина нужно изменять в соответствии с законом изменения частоты принятого сигнала. На выходе смесителя сохраняется информация, заложенная в процессе модуляции сигнала высокой частоты. Поэтому после усиления сигнала промежуточной частоты производится операция детектирования, как в обычном приемнике прямого усиления. Большое число каскадов усилителя промежуточной частоты (УПЧ) с контурами, настроенными только на одну частоту , позволяют получить высокие избирательность и чувствительность приемника супергетеродинного типа в широком диапазоне частот. Но при этом возрастают собственные шумы и помехи по зеркальному каналу, свойственные только приемнику супергетеродинного типа. Сущность зеркальной помехи заключается в следующем. Пусть нужная радиостанция работает на частоте . Тогда, приняв, что промежуточная частота равна , найдем частоту гетеродина . Если одновременно с радиостанцией, работающей на частоте , работает радиостанция на частоте , то ее сигнал также пройдет через преобразователь и поступит на вход УПЧ, так как разность частот мешающей радиостанции и гетеродина составляет . Из примера видно, что частота мешающей станции отличается от частоты гетеродина на величину, равную промежуточной частот? Для уменьшения зеркальной помехи резонансные контуры вход, ной цепи и усилителя высокой частоты должны иметь достаточно узкую полосу пропускания. Уменьшить зеркальную помеху можно, повышая промежуточную частоту, так как при этом увеличивается различие между частотами нужной и мешающей радиостанций. Промежуточная частота должна находиться в диапазоне частот, в котором работает минимальное количество мощных радиостанций, так как сигнал мешающей радиостанции с частотой, равной или близкой промежуточной частоте, через различные паразитные связи может пройти на входе УПЧ и, усиленный, создать помехи на выходе приемника. Радиоприемник Гетеродинного типаПроваторов А Проваторов А  Входная цепь (ВЦ) 1. Обеспечивает избирательность принимаемого сигнала и подавление других сигналов. Очевидно, что это можно выполнить только с помощью резонансного контура, который является основной частью входной цепи. 2. Обеспечивает согласование РПУ с антенной, для обеспечения передачи максимума мощности сигнала, наводимого в антенне, во входную цепь. 3. Обеспечивает согласование согласование входной цепи с первым каскадом РПУ для обеспечения передачи максимума максимума мощности сигнала из входной цепи в первый каскад РПУ Усилитель радиочастоты (УРЧ) усиление сигнала непосредственно на частоте несущего колебания; 1. обеспечение (совместно с входной цепью) частотной избирательности по паразитным каналам приёма супергетеродинного радиоприёмника – зеркальному, прямого прохождения и комбинационным; 2. повышение чувствительности радиоприёмного устройства в целом. Смеситель (С) Смеситель (смеситель частот) — электрическая цепь, создающая спектр комбинационных частот при подаче на неё двух или более сигналов разной частоты. Смесители являются частью преобразователей частоты в радиоприёмных, радиопередающих и других устройствах, в которых осуществляется генерирование и формирование сигнала. Смесители подразделяются на два основных типа: 1. Аддитивные, в которых суммируется напряжения сигнала и гетеродина и затем детектируется каким-либо нелинейным элементом. 2. Мультипликативные, в которых напряжения гетеродина и сигнала перемножаются. Гетеродин (Г) маломощный генератор электрических колебаний, применяемый для преобразования частот сигнала в супергетеродинных радиоприёмниках, приёмниках прямого преобразования, волномерах и пр. Изначально гетеродином называли радиоприемник, в котором имелся дополнительный генератор высокой частоты, настроенный на частоту, близкую к частоте принимаемого сигнала, что повышало чувствительность радиоприёмника. В дальнейшем, после изобретения супергетеродина, гетеродином стали называть этот генератор. Гетеродин создаёт колебания вспомогательной частоты, которые в блоке смесителя смешиваются с поступающими извне колебаниями высокой частоты. В результате смешения двух частот, входной и гетеродина, образуются ещё две частоты (суммарная и разностная). Разностная частота используется как промежуточная частота, на которой происходит основное усиление сигнала. К гетеродинам устанавливаются высокие требования по стабильности частоты и амплитуды, а также спектральной чистоте гармонических колебаний. Чем выше эти требования, тем сложнее конструктивное исполнение гетеродина: стабилизируют напряжение питания, применяют сложные схемы, исключающие влияние внешних факторов на частоту генератора, компоненты со специальными свойствами, гетеродин помещают в термостат, используют системы автоматической подстройки частоты и т. д. Если гетеродин работает на фиксированной частоте, применяют стабилизацию с помощью кварцевого резонатора. В современной радиоаппаратуре в качестве перестраиваемых гетеродинов всё чаще применяют цифровые синтезаторы частоты, которые обладают рядом важных преимуществ. Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) УПЧ выполняет две важнейшие задачи: 1) обеспечивает основные усиление принимаемого сигнала до величины, необходимой для нормальной работы детектора 2) обеспечивает основную избирательность всего радиоприемника по отношению к сигналам соседних станций (по соседнему каналу) при допустимом уровне искажений информации в принимаемом сигнале. Детектор (Д) Детектор - это по сути обычный диод. Свойство диода - пропускать ток только в одном направлении. Антенна приемника содержит электрические колебания обоих направлений, и пропустив их через диод, можно "отсечь" половину токов. Оставшиеся колебания будут все в одном направлении, и их амплитуда (верхушки волн) будут повторять контуры искомой кривой. Подключив в такому сигналу динамик или наушник (или предварительно усилив их по мощности) , мы заставим мембрану динамика двигаться именно по этой кривой - то втягиваться, что выпячиваться на доли миллиметра. Эти движения происходят так часто, что на слух воспринимаются нами как обычный звук. Если же сигнал с антенны подать на динамик БЕЗ применения детектора, то мембрана динамика будет испытывать "желание" двигаться одновременно в обоих направлениях - и она останется неподвижной. Еще проще говоря, детектор делает то же самое, что и выпрямитель - превращаеет переменный ток антенны в пульсирующий. Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) прибор (электронный усилитель) для усиления электрических колебаний, соответствующих слышимому человеком звуковому диапазону частот, таким образом к данным усилителям предъявляется требование усиления в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц по уровню −3 дБ, лучшие образцы УЗЧ имеют диапазон от 0 Гц до 200 кГц, простейшие УЗЧ имеют более узкий диапазон воспроизводимых частот. Может быть выполнен в виде самостоятельного устройства, или использоваться в составе более сложных устройств — телевизоров, музыкальных центров, активных акустических систем, радиоприёмников, радиопередатчиков, радиотрансляционной сети и т. д. Оконечное устройство (ОУ) Выход сигнала на различный устройства Схема и расчет входной цепи В диапазоне УКВ используются электрически настроенные (диполи) и ненастроенные штыревые телескопические антенны, и связь входного контура с антенной - трансформаторная или внешнеемкостная. Приближенная эквивалентная схема штыревой антенны представляет собой ЭДС Еа, влюченный последовательно с емкостью Са,  Приближенная эквивалентная схема штыревой антенны Эквивалентная емкость штыревой антенны СА имеет малую величину, порядка нескольких пикофарад. Емкость СА зависит от длины штыря антенны приемника в может быть определена по следующей приближенной формуле: СА ≈ 10 ∙ l где l - длина штыря в метрах. При отсутствии заземления корпуса приемника емкость штыревой антенны несколько увеличивается и в зависимости от размеров корпуса приемника может иметь значения от 3 до 10 пФ. Действующая высота штыревой антенны приближенно равна длине штыря l, т.е. hд ≈ l = 0,15 м. ЭДС ЕАравна [4]: ЕА = Е * hд ≈ Е * l = 3 ∙ 0,15 = 0,45, (18) где Е - напряженность поля.  Эквивалентная схема штыревой антенны в диапазоне УКВ Выполним расчет входной цепи с внешнеёмкостной связью по схеме:  Схема входной цепи с внешнеемкостной связью с антенной и внутриемкостной связью с транзистором. Для настройки контура входной цепи используем секцию блока конденсаторов. Вычисляем максимально допустимую емкость входной цепи:  где kпд = fomax / fomin = 108/88 = 1,227 - коэффициент перекрытия поддиапазона; Ск mах и Ckmin - максимальная и минимальная емкости выбранного блока конденсаторов, которые выбираются из следующих соображений. Начальная емкость контура: СL = 3.5 пФ - собственная емкость катушки контура, См = 5.10 пФ - емкость монтажа, Сп = 2.20 пФ - емкость подстроечного конденсатора, Свх - входная емкость транзистора следующего каскада, Свых - выходная емкость транзистора каскада, р1 =1, р2 = 0,3.0,5 - коэффициенты подключения транзисторов к контуру. Обычно на коротких и метровых волнах С0 = 5.10 пФ. Пусть Сkmin = 4 пФ и выполняется условие  , тогда , тогдаТаким образом, по формуле 19:  Определяем индуктивность контура по формуле [5, c.159]  где Lизмерено в микрогенри; f - в мегагерцах и С - в пикофарадах. ρк =2*π* fо *Lк = 2∙π∙108 ∙106 ∙0,155∙10-6 = 105,13 Ом Параметры антенны CА max = 10 пФ и CА min = 3 пФ, RА = 300 Ом Эквивалентное затухание контура входной цепи dэр = 0,022, собственное затухание контура d=0.01 тогда находим наибольшую емкость связи с антенной СсвА∆ f, при которой разброс емкости антенны вызывает допустимую расстройку входного контура приемника, полагая, что расстройки, обусловленные разбросом емкостей антенны и входа УРЧ, одинаковы [5]: Выбираем емкость связи из условия Ссв A ≤ 0.89 пФ, Выбираем СсвА = 0,87 пФ. Рассчитываем коэффициент включения контура ко входу УРЧ, при котором обеспечивается требуемая избирательность по зеркальному каналу:  (22) (22)параметры 1-го активного элемента Rвх =1кОм и Свх =15пФ (транзистор КТ368) Рассчитываем емкость связи, необходимую для получения mвхзк : Ссв. вх ≥  (23) (23)Ссв. вх ≥ Определяем емкость подстроечного конденсатора: Определяем коэффициент передачи входной цепи для крайних частот поддиапазона (f= 88 - 108МГц) по формуле где mвх = (Ск+Сп +См) / (Ск+Сп +См + Ссв вх +Свх ) (25) Для нижней частоты:  Для верхней частоты диапазона по формулам 24 и 25:  Таким образом, сочетание внешнеемкостной связи с антенной и внутриёмкостной связи со входом УРЧ обеспечивает малое изменение коэффициента передачи входной цепи по диапазону. Электронная перестройка контуров Для электронной перестройки частоты в радиовещательного приемника АМ тракта применим варикапную матрицу КВС - 111А из двух варикапов. Для варикапов КВС - 120 усредненная зависимость емкости напряжения следующая: С = Снач ∙ ( (Uнач + φнач ) / (u+ φнач )) 0,43 , (26) где Снач = 33пФ при управляющем начальном напряжении Uнач = 4В φнач - контактная разность потенциалов p-nерехода, φнач = 0,85 В u - текущее значение управляющего напряжения. (от 0 до 30 В) С при u=0 = 33 ∙ ( (4 + 0,85) / (0 + 0,85)) 0,43 = 69,78 пФ Спри u= 30 = 33 ∙ ( (4 + 0,85) / (30 + 0,85)) 0,43 = 14,89 пФ Основные параметры варактора КВС - 111А [4, табл 4.1]: Сном. мин =27пФ, Сном. макс =39 пФ, Q= 200,Iобр. макс = 1 мкА, Uобр. макс =30 В, режим измерения: Сном : U = 4 В, f = 1МГц, Q: f = 50 МГц, U = 4B Усилитель радиочастоты Сделаем в приемнике на транзисторах резонансный УРЧ, так как при этом достигается улучшение избирательности по зеркальному и другим побочным каналам приема. В УРЧ используем биполярные транзисторы по схеме с общей базой, так как она имеет меньшую проходную емкость и обеспечивает в связи с этим больший устойчивый коэффициент усиления. В диапазоне УКВ контур УРЧ делается перестраиваемым по диапазону. В супергетеродинных приемниках высокого класса и в приемниках прямого усиления с числом перестраиваемых контуров более одного целесообразно применять каскодные усилители (рис.6). [7, c.44] Устойчивый коэффициент усиления такого усилителя с транзисторами, имеющими высокую граничную частоту, при рациональном выполнении монтажа очень велик, что достигается благодаря малой проходной емкости каскада ОБ. Такие усилители хорошо работают в диапазоне УКВ. Так как коэффициент усиления первого транзистора по напряжению равен 1, то напряжение питания между его эмиттером и коллектором можно выбрать небольшим (1 - 2 В), обеспечив тем самым запас по питанию второго транзистора, и избежать ограничения в его коллекторной цепи при значительных амплитудах сигнала па выходе. Температурная стабилизация осуществляется включением в цепь эмиттера резистора R3 .  Расчет УРЧ при известных параметрах используемого транзистора сводится к определению коэффициентов включения и элементов транзистора с контуром и к расчету коэффициентов усиления. Коэффициент подключения р1 и р2 транзисторов к контуру УРЧ вычисляем по формулам [4]: р1 = р2 = где Rвых - выходное сопротивление транзистора, нагрузкой которого является данный контур; Rвх - входное сопротивление следующего усилительного прибора - транзистора; Qэ , Qк - эквивалентная и конструктивная добротности контура. В диапазоне УКВ широко применяется транзистор типа КТ368 с параметрами [4]: g11 = 1,35 мСм, b11 = 5,5 мСм, g12 = 0,0150 мСм, b12 = 0,590 мСм, g21 =36 мСм, b21 = - 11,2 мСм, g22 = 0,84 мСм, b22 = 0,940 мСм, f= 100 МГц Из предыдущих расчетов ρк =105,13 Ом, Qэ = 35, Qк = 142,667; Rвых = R22 = 1/g22 = 1/0,84*10-3 = 1,19 кОм; - Rвх = R11 = 1/g11 = 1/1,35*10-3 = 0,74 кОм; р1 =  =0,449; =0,449;р2 = Резонансный коэффициент усиления УРЧ Ко равен: Ко = р1 * р2 * S * Rэ , где S - крутизна на рабочей частоте, S = g21 = 36 мСм; Rэ = ρ * Qэ = 105,13 * 35 = 3,68 кОм; Ко = 0,449 * 0,354 * 36 * 10-3 * 3,68 * 103 = 21,06 УРЧ на транзисторе необходимо проверить на устойчивость, для чего его резонансный коэффициент усиления надо сравнить с устойчивым Коу , равным [4]: Коу = 0,45 * (│Y21 │/ │Y12 │), где│Y21 │= │Y12 │=  Должны получить выполнение условия Ко ≤ Коу . Как видим условие выполняется. Преобразователь частоты В диапазоне УКВ широкое распространение вследствие простоты получила схема преобразователя с совмещенным гетеродином. Транзисторный смеситель обычно строится по схеме с общим эммитером для сигнала, т.е. напряжение подается на базу транзистора (рис.7)  Схема транзисторного преобразователя частоты с совмещенным гетеродином диапазона УКВ (прототип УКВ-2-2Е) Автоматическая подстройка частоты Реальная, электрическая схема цепи AПЧ (без ЧД). соответствующая ее структуре на рис8, представлена на рис.9. откуда видно, что в качестве ее управителя частотой (УЧ) используется подключенный к одноконтурной резонансной цепи гетеродина варикап В. К нему всегда приложено постоянное запирающее напряжение Еро , значение которого значительно превышает максимально возможное значение амплитуда действующего на нем сигнала в связи с чем его можно рассматривать только в качестве конденсатора переменной емкости Св, однозначно обусловленной величиной подводимого к нему регулирующего напряжения Ер .  Требуемая (исходная) резонансная частота гетеродина fг устанавливается при отсутствии регулировка значением Cв=Cво, имеющем место при Ер= Ер0. С изменением регулирующего напряжения Ер, когда появляется его приращение ∆Ер = Ер - Еро изменяется и значение Св = Сок, что приводит к изменению резонансной частоты гетеродина fг и, следовательно, обеспечивает его подстройку.  Содержащийся в схеме рис.9 дроссель Д устраняет влияние конденсатора (обычно большой емкости) фильтра Сф на настройку резонансной цепи гетеродина. Для устранения же влияния на нее самого дросселя его индуктивность Lд должна заметно превышать значение индуктивности резонансной цепи гетеродина fг, практически достаточно иметь LD = (5.10) Lг . Как известно, значение его емкости Ср нужно выбрать таким образом, чтобы его сопротивление на частоте гетеродина fг оказалось практически равным нулю. RC LC-фильтра |