трансформаторное масло. материаловедение реферат. Реферат По дисциплине Электротехническое и конструкционное материаловедение Классификация полимеров

Скачать 356.45 Kb. Скачать 356.45 Kb.

|

|

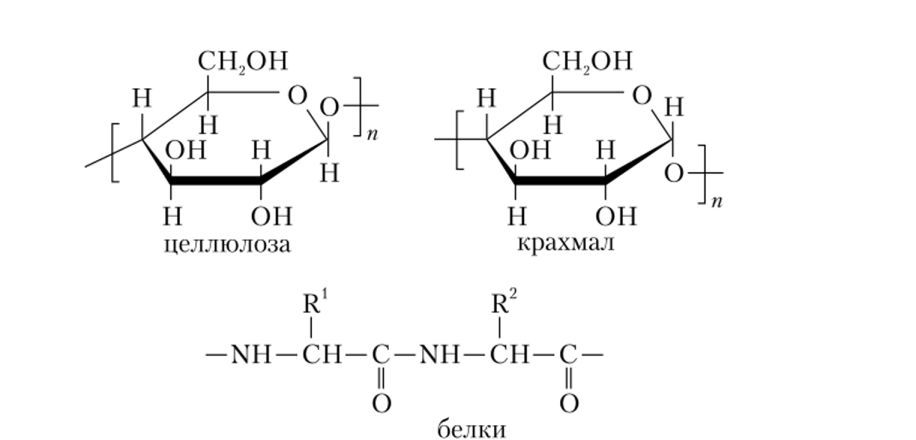

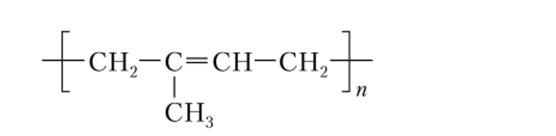

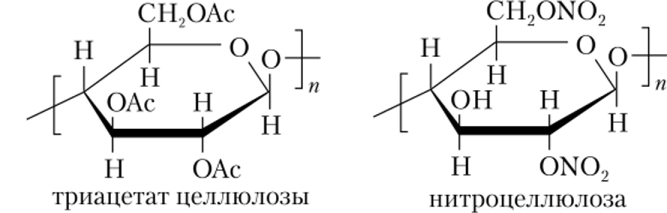

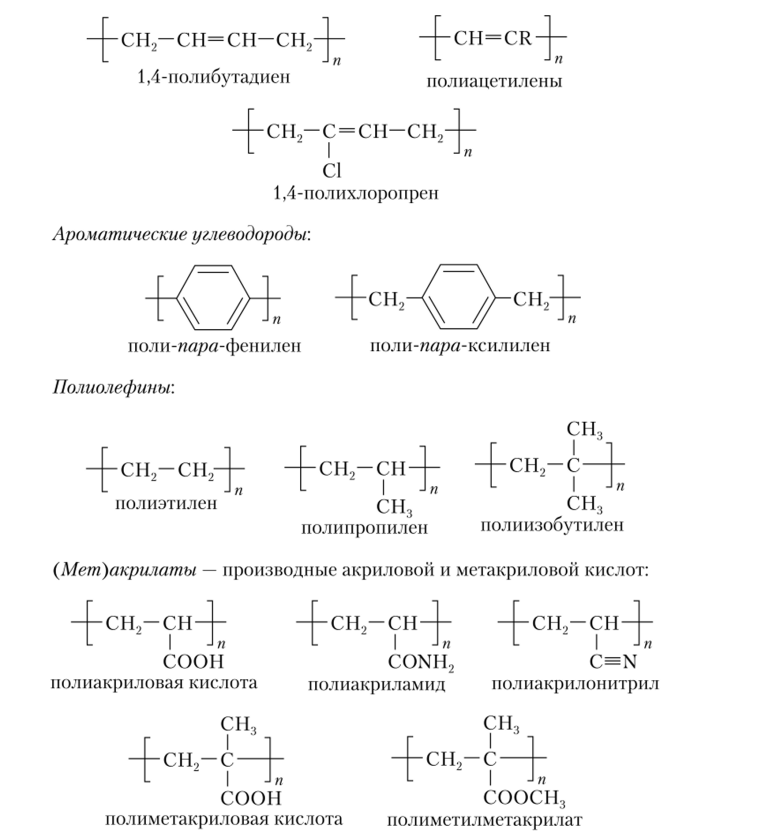

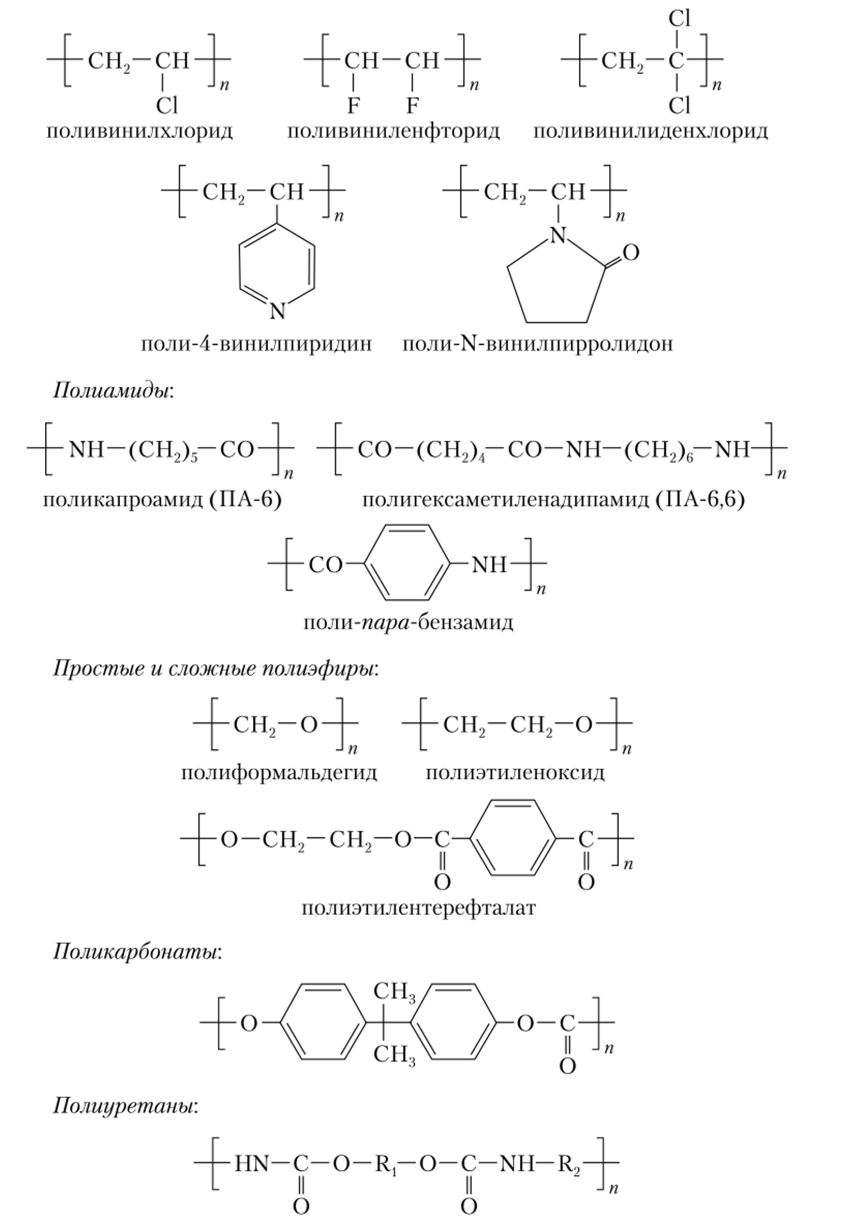

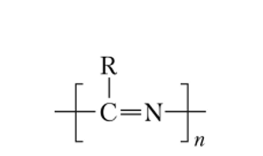

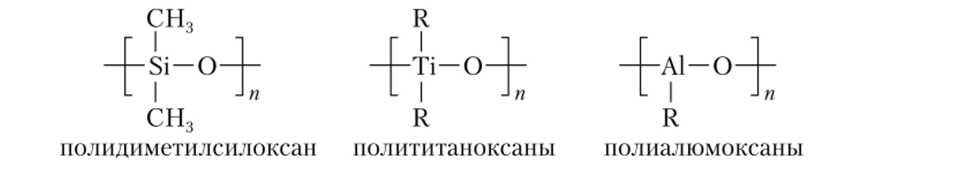

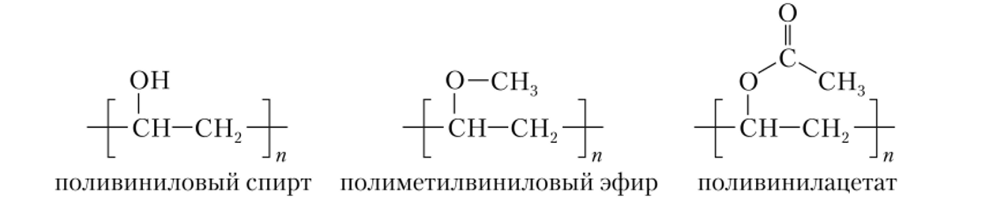

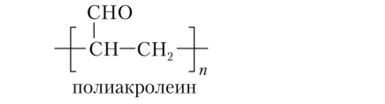

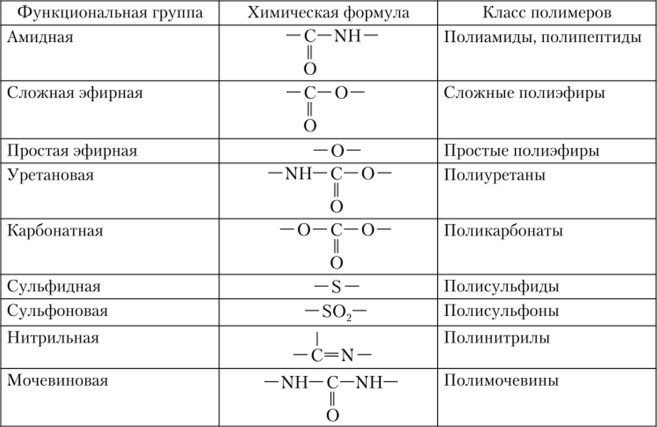

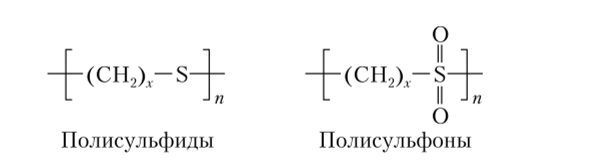

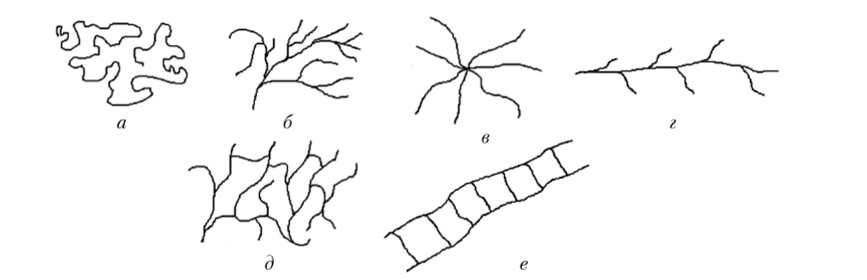

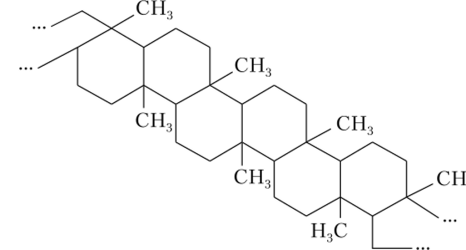

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» Факультет энергетики и электротехники Кафедра электротехнических основ электротехники и релейной защиты и автоматики Реферат По дисциплине: Электротехническое и конструкционное материаловедение Классификация полимеров Выполнил студент 4 курса ЗЭТ 61-19 Степанов Проверил: доцент К.Т.Н. 2022 Содержание Введение Историческая справка………………………………………….…………3 Классификация полимеров по происхождению………….……………..4 Классификация полимеров по строению макромолекул Значение удельного сопротивления……… ………………………………………5 Классификация по строению основной цепи……………………………7 Классификация полимеров по топологии……………….……… ……10 В зависимости от характера распределения мономерных звеньев различают………………………………………………………………...13 Выводы………………………… ………………………………………16 Список использованной литературы Историческая справка. Термин "полимерия" был введён в науку И. Берцелиусом в 1833 для обозначения особого вида изомерии, при которой вещества (полимеры), имеющие одинаковый состав, обладают различной молекулярной массой, например этилен и бутилен, кислород и озон. Таким образом, содержание термина не соответствовало современным представлениям о полимерах. "Истинные" синтетические полимеры к тому времени ещё не были известны. Ряд полимеров был, по-видимому, получен ещё в 1-й половине 19 в. Однако химики тогда обычно пытались подавить полимеризацию и поликонденсацию, которые вели к "осмолению" продуктов основной химической реакции, т. е., собственно, к образованию полимеров (до сих пор их часто называли "смолами"). Первые упоминания о синтетических полимерах относятся к 1838 (поливинилиденхлорид) и 1839 (полистирол). Химия полимеров возникла только в связи с созданием А. М. Бутлеровым теории химического строения (начало 60-х гг. 19 в.). А. М. Бутлеров изучал связь между строением и относительной устойчивостью молекул, проявляющейся в реакциях полимеризации. Дальнейшее своё развитие (до конца 20-х гг. 20 в.) наука о полимерах получила главным образом благодаря интенсивным поискам способов синтеза каучука, в которых участвовали крупнейшие учёные многих стран (Г. Бушарда, У. Тилден, нем. учёный К. Гарриес, И. Л. Кондаков, С. В. Лебедев и др.). В 30-х гг. было доказано существование свободнорадикального (Г. Штаудингер и др.) и ионного (американский учёный Ф. Уитмор и др.) механизмов полимеризации. Большую роль в развитии представлений о поликонденсации сыграли работы У. Карозерса. Существует несколько взаимодополняющих принципов классификации полимеров, что дает наиболее полное представление об их строении, структуре и составе. Классификация полимеров по происхождению По происхождению различают полимеры: • природные, образующиеся в растительных и животных организмах, например:  нуклеиновые кислоты: ДНК (R — аденин, гуанин, цитозин, урацил; X — Н); РНК (R — аденин, гуанин, тимин, цитозин; X — ОН);  натуральный каучук (1,4-г^г/с-полиизопреп) и гуттаперча (1,4-транс-поли- изопрен):  • искусственные, полученные химической модификацией природных, например:  • синтетические, полученные химическим синтезом из мономеров или химической модификацией синтетических полимеров, например полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат и т.д. Химические формулы типичных представителей синтетических полимеров будут приведены ниже. Классификация полимеров по строению макромолекул По химическому строению макромолекул, или по типу атомов в макромолекуле, полимеры делят на органические, элементоорганические и неорганические. • Органические полимеры — полимеры, основная цепь которых построена из органических элементов (углерода, азота и кислорода). Основные классы органических полимеров приведены ниже. Диеновые полимеры — непредельные углеводороды. Например, упомянутый выше 1,4-полиизопрен, а также:  Виниловые, виниленовые и винилиденовые полимеры:  Полинитрилы:  Полимочевины: • Элементоорганические полимеры — полимеры, основная цепь которых кроме органических элементов (углерод, кислород и азот) содержит другие элементы. К элементоорганическим полимерам относятся, например:  • Неорганические полимеры — полимеры, основная цепь которых полностью построена из неорганических элементов (полисиланы, пластическая сера и селен, полимеры на основе германия и олова). Классификация по строению основной цепи В зависимости от строения основной цепи, или типа атомов основной цепи, различают гомоцеиные и гетероцеиные полимеры. Основная цепь гомоцепных полимеров включает только один тип атомов или один химический элемент. Среди них наиболее распространены органические карбоцеиные полимеры, основная цепь которых построена из атомов углерода. К ним относятся приведенные выше полиолефины, полидиены, ароматические углеводороды, (мет)акрилаты, виниловые, виниленовые и винилиденовые полимеры. Примерами природных карбоцепных органических полимеров являются натуральный каучук и гуттаперча. Синтетические гомоцеиные полимеры делят на различные классы в зависимости от природы бокового заместителя. В качестве примеров приведем следующие классы синтетических гомоцепных полимеров. Спирты и их производные:  Кислоты, типичные примеры которых (акриловая и метакриловые кислоты и их производные) показаны выше. Альдегиды и кетоны:  Галогеипроизводпые, к которым относятся, например, рассмотренные выше 1,4-полихлоропрен, поливинилхлорид, поливиниленфторид, поливинил иденхлорид, а также политетрафторэтилен. Неорганические гомоцепные полимеры представлены пластической серой и селеном. Основная цепь таких полимеров построена из двух или более типов атомов или химических элементов. Данные полимеры классифицируют в зависимости от природы функциональной группы, повторяющейся в основной цепи (табл. 1.1). Таблица 1.1 Основные классы гетероцепных полимеров  В зависимости от гетероатома, входящего в состав основной цепи, гетероцепные полимеры могут быть подразделены на кислород-, азот-, серосодержащие и др. К кислородсодержащим полимерам относятся упомянутые выше простые и сложные полиэфиры, а также поликарбонаты, к азотсодержащим — по- линитрилы и полимочевипы (см. выше), а к серосодержащим — полисульфиды и полисульфоны.  Классификация полимеров по топологии По топологии (геометрии скелета макромолекулы) полимеры классифицируют следующим образом: • линейные, основная цепь которых состоит из повторяющихся звеньев, соединенных друг с другом в линейную конструкцию; • разветвленные, основная цепь которых содержит произвольно расположенные боковые ответвления длиной от нескольких атомов до размеров, сопоставимых с длиной основной цепи. Предельным случаем разветвленных полимеров являются звездообразные полимеры, макромолекулы которых представляют собой совокупность цепей, выходящих из одного центра. К разветвленным относятся также гребнеобразные полимеры, содержащие короткие ответвления в каждом звене; • сшитые, или сетчатые, состоящие из макромолекул, образующих пространственную сетку. Сшитые полимеры подразделяют на густо- и редко- сшитые, существенно различающиеся по своим свойствам. К сшитым иногда также относят лестничные полимеры, две параллельные цепи которых соединены поперечными связями в каждом звене. Схематически указанные классы полимеров изображены на рис. 1.2.  Рис. 1 Схематичное изображение макромолекул различной топологии а — линейный полимер; б — разветвленный полимер; в — звездообразный полимер; г — гребнеобразный полимер; д — сшитый полимер; е — лестничный полимер К линейным полимерам относятся целлюлоза, натуральный каучук, некоторые белки и подавляющее большинство синтетических полимеров, используемых для производства волокон, термопластов, пленок, покрытий и т.д. В качестве примеров разветвленных полимеров приведем амилопектин — один из основных полисахаридов крахмала, а также полиэтилен высокого давления (т.е. полиэтилен низкой плотности), содержащий до 25—30 ответвлений па 100 мономерных звеньев. В последние годы широкое применение в медицине, быту и технике находят гиперразветвленные полимеры и дендримеры, синтезируемые из полифункциональных мономеров. Макромолекулы гребнеобразных полимеров содержат относительно короткие ответвления. Типичными представителями гребнеобразных полимеров являются эфиры акриловой и метакриловой кислот, у которых в качестве эфирной группы используют производные спиртов, содержащие 5—25 метиленовых групп. Примером подобных соединений могут служить нолиоктил- метакрилат и полилаурилметакрилат. Трехмерные сетчатые, или пространственные, полимеры (полимерные сетки) построены из цепей, соединенных поперечными химическими связями. Типичными примерами таких соединений являются редкосшитые вулканизированные каучуки, которые служат основой для шинной и резинотехнической промышленности. К предельно густосшитым системам относятся, например, реактопласты на основе эпоксидных и фенолформальдегидных смол. Структура лестничных, или двухтяжевых, полимеров представляет собой регулярную линейную сетку, построенную из конденсированных циклов, как, например, в случае циклизованного полиизопрена:  По химическому составу различают гомополимеры, полученные из одного мономера и построенные, соответственно, из одного типа мономерных звеньев, и сополимеры, синтезированные из двух или более мономеров. Очевидно, что химическое строение последних характеризуется комбинацией мономерных звеньев различной химической структуры. В зависимости от характера распределения мономерных звеньев В зависимости от характера распределения мономерных звеньев различают сополимеры: • статистические, структура которых может быть представлена как хаотическое сочетание мономерных звеньев типа А и В: ААВВАВВВАВВ Особым случаем статистических сополимеров являются случайные сополимеры: расположение мономерных звеньев в цепи таких сополимеров описывается законом Бернулли, и нахождение конкретного мономерного звена в любом месте цепи не зависит от природы соседних звеньев; • чередующиеся, для которых характерна строгая периодичность распределения двух типов мономерных звеньев А и В: АВАВАВАВАВАВ Типичным представителем чередующихся сополимеров является синтетический сополимер стирола с малеиновым ангидридом. Строгая регулярность распределения звеньев характерна для биополимеров, например полипептидов — сополимеров а-аминокислот; • градиентные, для которых состав макромолекулы изменяется непрерывно вдоль цепи: АААВААВВАВВВ • блок-сополимеры, представляющие собой линейные макромолекулы с протяженными полимерными блоками звеньев одного типа, ковалентно связанными с полимерными блоками звеньев другого типа: (ААААААААААА)-(ВВВВВВВВВВВ) • привитые сополимеры — разветвленные макромолекулы, у которых основная цепь состоит из мономерных звеньев одного типа, а боковые цепи представляют собой блоки из мономерных звеньев другого типа. Полимеры, макромолекулы которых содержат ионогенные группы, способные диссоциировать в растворах, называют полиэлектролитами. Полиэлектролиты представлены тремя классами: • полимерные кислоты, или поликислоты (например, полиакриловая и полиметакриловая кислоты); • полимерные основания, или полиоснования (например, поливинилпи- ридин); • полиамфолиты — сополимеры, в состав которых входят как основные, так и кислотные группы. К полиэлектролитам относятся важнейшие биополимеры — белки и нуклеиновые кислоты. В промышленности на основе сшитых иолиэлект- ролитов получают ионообменные смолы. По целевому назначению полимеры и материалы на их основе подразделяют следующим образом: • каучуки, или эластомеры, — производные диеновых полимеров, поли- силоксаны, акрилаты и широкий круг их сополимеров; • пластики — полиолефины, виниловые и (мет)акриловые полимеры, полиамиды, полиэфиры и т.д.; • волокнообразующие полимеры (полимерные волокна) — целлюлоза и ее производные, полиолефины, полиамиды, полиэфиры, полиакрилонитрил и т.д.; • пленки и покрытия. В соответствии со способами переработки полимеры классифицируют как термопласты и реактопласты. Переработка термопластов, или термопластичных полимеров, включает нагревание материала выше температуры плавления (для полукристаллических полимеров) или выше температуры текучести (для аморфных полимеров) с последующим формованием расплава методами экструзии, литья, прессования и т.д. При этом в полимере не происходит никаких химических реакций. Для этих материалов возможна вторичная переработка через расплав, что чрезвычайно важно с точки зрения утилизации полимерных отходов и повторного использования. Изделия из реактопластов, или термореактивных полимеров, получают посредством химического формования. Этот тип переработки сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала. Утилизация таких полимеров затруднена, так как образующийся в результате формования сшитый полимер не может быть подвергнут вторичной переработке. Наиболее распространены реактопласты на основе фенолформальдегидных, эпоксидных н карбамидных смол. Заключение К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, целлюлоза, крахмал, каучук и другие органические вещества. Большое число полимеров получают синтетическим путем на основе простейших соединений элементов природного происхождения путем реакций полимеризации, поликонденсации, и химических превращений. Полимеры широко применяются во многих областях человеческой деятельности, удовлетворяя потребности различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры и быта. При этом уместно отметить, что в последние годы несколько изменилась и функция полимерных материалов в любой отрасли, и способы их получения. Полимерам стали доверять все более и более ответственные задачи. Из полимеров стали изготавливать все больше относительно мелких, но конструктивно сложных и ответственных деталей машин и механизмов, и в то же время все чаще полимеры стали применяться в изготовлении крупногабаритных корпусных деталей машин и механизмов, несущих значительные нагрузки. Список использованной литературы 1. Добротин Д.Ю. Настоящая химия для мальчиков и девочек. - Издательство: Интеллект-Центр. -2010. 2. Леенсон И.А. Удивительная химия. - Издательство: Энас. - 2009. 3. Аксенова А.А. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. - Издательство: Аванта+. - 2007. 4. Савина Л.А. Я познаю мир. Химия. - Издательство: ООО "Издательство АСТ". - 2007. |