Эволюция яйцекладущих млекопитающих. реферат эволюция. Реферат по дисциплине Эволюция животного царства

Скачать 1.35 Mb. Скачать 1.35 Mb.

|

|

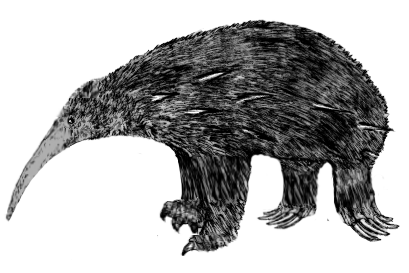

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА» БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Эволюция яйцекладущих млекопитающих Реферат по дисциплине «Эволюция животного царства» Выполнила студентка 4102-060301D гр. Коломеец Дарья Сергеевна Преподаватель: к.б.н., доцент Дюжаева Ирина Викторовна Самара Содержание 1. Систематика……………………………………………......3 2. Общая характеристика яйцекладущих млекопитающих……………………………………………....4 3. Первое появление яйцекладущих млекопитающих , их эволюция……………… ……………………………………. 5 4. Ископаемые виды …………………………………………6 5. Современные семейства однопроходных……………….11 Систематика Надцарство: Eucaryota Царство: Zoa Тип: Chordata Класс: Mommalia Подкласс: Prototcheria Отряд: Monotermata Общая характеристика Однопроходные характеризуются прежде всего рядом чрезвычайно примитивных черт: 1) размножаются путем откладывания крупных (около 14 мм в диаметре), богатых питательным желтком яиц; 2) кишечник и мочеполовой синус открываются наружу несамостоятельными отверстиями, а впадают в клоаку; 3) соски отсутствуют, и млечные железы, имеющие строение типичных трубчатых желез, открываются многочисленными отверстиями на особом железистом поле, с которого молоко детенышами слизывается; 4) головной мозг лишен большой комиссуры — мозолистого тела (признак, общий с сумчатыми); 5) плечевой пояс обнаруживает большое сходство с плечевым поясом пресмыкающихся: имеется хорошо развитый надгрудинник, коракоид в виде большой самостоятельной кости, есть и прокоракоид; 6) правое атриовентрикулярное отверстие снабжено лишь одним клапаном (сходство опять-таки с пресмыкающимися); 7) температура тела низкая и колеблется от 26 до 34°С. Спереди к лобковым костям причленяются парные сумчатые кости. (Источник:http://www.zoofirma.ru/knigi/zoologija-pozvonochnyh/3636-podklass-kloachnye-ili-pervozveri-prototheria.html) 3. Первое появление яйцекладущих млекопитающих, их эволюция Зарегистрированные окаменелости однопроходных относительно редки. Хотя биохимические и анатомические свидетельства предполагают, что однопроходные отклонились от линии млекопитающих до происхождения сумчатых и плацентарных млекопитающих, только горстка окаменелостей однопроходных известна до эпохи миоцена. Немногие существующие мезозойские окаменелости, например рода Steropodon, предположительно указывают, что однопроходные сначала развились в Австралии, во время верхнего юрского или нижнего мелового периода. Впоследствии они распространились и в Южной Америке, и в Антарктиде, которые тогда были всё ещё объединены с Австралией, но вероятно не прожили ни на одном континенте на долгое время. В качестве наиболее вероятной сестринской группы для однопроходных рассматриваются отряд Henosferida из отложений среднего — верхнего юрского периода Западной Гондваны. У обеих групп отмечено продвинутое претрибосфеническое строение нижних моляров при вероятном отсутствии протокона на верхних зубах и плезиоморфное сохранение постдентальных костей и «ложноуглового» отростка нижней челюсти. Также общими для этих двух групп признаками являются зубная формула с тремя молярами и положение меккелевой борозды, которая проходит вентральнее нижнечелюстного отверстия. У однопроходных в ходе дальнейшей эволюции сформировалось «маммальное» среднее ухо с тремя слуховыми косточками, как у териевых млекопитающих и многобугорчатых. Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8) Steropodon'>Ископаемые виды  Steropodon ( одна из возможных реконструкций внешнего вида) Steropodon galmani Вид вымерших млекопитающих из семейства утконосовых (Ornithorhynchidae) отряда однопроходных (Monotremata), живших в нижнемеловую эпоху (альбский век) на территории Австралии. Типовой и единственный вид рода Steropodon. По оценкам, Steropodon достигал в длину 40—50 см, что для мезозойских млекопитающих является крупным размером. Нижние моляры имеют длину 5—7 мм и ширину 3—4 мм, тогда как для для млекопитающих той эпохи типична длина моляров 1—2 см. Нижнечелюстной канал, возможно, свидетельствует о наличии клюва, как и у ископаемых утконосов обдуродонов, и у современного утконоса. Моляры стероподона по своему трибосфенческому устройству очень сходны с молярами ныне живущих зверей-териев (Theria), и тем не менее, имеются некоторые различия. У Steropodon отсутствовал энтоконид (основной бугорок на язычной части коронки нижних моляров), а по отсутствию характерного износа можно заключить, что и на верхних молярах не было протокона (бугорок, аналогичный энтокониду). Это подтверждает двойное происхождение зубов типа трибосфенических, независимо в группе зверей (собственно трибосфенические зубы) и в группе однопроходных (псевдотрибосфенические зубы) (Источник : https://ru.wikipedia.org/wiki/Steropodon_galmani) Kollikodon ritchiei Bид вымерших, возможно, водоплавающих млекопитающих из отряда однопроходных (Monotremata), обитавших в нижнемеловую эпоху (альбский век) на территории Австралии. Единственный известный науке в настоящий момент вид в роде Kollikodon и семействе Kollikodontidae. Как и его родственник Steropodon, Kollikodon ritchiei был большим для мезозойского млекопитающего. Судя по размерам его коренных зубов (длина около 5,5 мм, ширина около 4—6 мм), длина его тела могла достигать 1 м. Если он действительно был так велик, то может претендовать на звание одного из крупнейших зверей своего времени, наряду с такими животными, как Repenomamus, Schowalteria и Bubodens. По имеющимся данным трудно понять, как выглядел и какой образ жизни вёл этот зверь, но вполне возможно, он был полуводным, поскольку его зубы могли предназначаться для дробления раковин моллюсков. (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kollikodon_ritchiei) Obdurodon (род) Род вымерших млекопитающих из семейства утконосовых (Ornithorhynchidae) отряда однопроходные (Monotremata), живших в олигоцене — миоцене (28,4—11,61 млн лет назад) на территории Австралии. От современных утконосов отличались тем, что взрослые особи сохраняли свои коренные зубы. Виды: Obdurodon dicksoni. обитал на территории современного штата Квинсленд в течение раннего и среднего миоцена. Был открыт в 1984 году Майклом Арчером, Ф. А. Дженкинсом и другими в Риверслее, на северо-западе Квинсленда. Длина его тела от головы до хвоста составляла 60 см. Питался Obdurodon dicksoni личинками насекомых, креветками и другими ракообразными и, возможно даже, небольшими позвоночными животными (лягушками и рыбой). Его череп был необычно плоским, почти как у крокодила, и вполне возможно, что он больше времени кормился на поверхности (возможно хватал насекомых на поверхности воды) и меньше времени кормился донными беспозвоночными, как современные утконосы. Хорошо развитые корни зубов свидетельствуют о более разнообразном рационе, чем у современных утконосов. Obdurodon insignis. обитал в Южной Австралии в течение позднего олигоцена. Был открыт в 1975 году Майклом О. Вудборном и Диком Х. Тедфордом в формации Этудунна в пустыне Тирари. Отличается пропорционально меньшим по размеру клювом. Obdurodon tharalkooschild. обитал в пресных водоёмах 16—11 млн лет назад. Длина тела от головы до хвоста составляла более 91 см  Череп представителя рода Obduradon (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Obdurodon) Zaglossus hacketti Вид вымерших яйцекладущих млекопитающих из семейства ехидновых, известный из плейстоценовых отложений Западной Австралии. Считается крупнейшим из известных науке видов однопроходных. Скорее всего, был длиной в метр и весил около 30 кг, как некрупная овца, хотя некоторые источники приписывают ему вес до 100 кг. Вид описан по нескольким костям, обнаруженным в Мамонтовой пещере. Из-за того, что многие фрагменты черепа Zaglossus hacketti ещё не найдены, помещение этого вида в род проехидны пока условно.  Предположительный внешний вид (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Zaglossus_hacketti) Современные семейства однопроходных На сегодняшний день сохранилось только два семейства яйцекладущих млекопитающих: семейство Утконосовые (Ornithorhynchidae) и Семейство Ехидновые (Tachyglossidae) Ornithorhynchidae  Утконос (Ornithorhynchusanatinus) Единственный современный представитель семейства-Ornithorhynchus anatinus. Длина тела утконоса 30—40 см, хвоста — 10—15 см, весит он до 2 кг. Самцы примерно на треть крупнее самок. Тело у утконоса приземистое, коротконогое; хвост уплощённый, похож на хвост бобра, но покрыт шерстью, которая с возрастом заметно редеет. В хвосте утконоса, как у тасманийского дьявола, откладываются запасы жира. Мех у него густой, мягкий, обычно тёмно-коричневый на спине и рыжеватый или серый на брюхе. Голова круглая. Впереди лицевой отдел вытянут в плоский клюв длиной около 65 мм, шириной 50 мм. Клюв не жёсткий, как у птиц, а мягкий, покрытый эластичной голой кожей, которая натянута на две тонкие, длинные, дугообразные косточки. Ротовая полость расширена в защечные мешки, в которых во время кормёжки запасается пища. Внизу у основания клюва самцы имеют специфическую железу, продуцирующую секрецию с мускусным запахом. У молодых утконосов имеется 8 зубов, однако они непрочные и быстро стираются, сменяясь ороговевшими пластинками. Лапы у утконоса пятипалые, приспособленные как для плавания, так и для рытья земли. Плавательная перепонка на передних лапах выдаётся перед пальцами, но может подгибаться таким образом, что когти оказываются выставленными наружу, превращая плавательную конечность в копательную. Перепонки на задних лапах развиты намного слабее; для плавания утконос использует не задние лапы, как другие полуводные звери, а передние. Задние лапы в воде выступают в роли руля, а хвост служит стабилизатором. Походка утконоса на суше больше напоминает походку рептилии — ноги он ставит по бокам тела. Носовые отверстия у него открываются на верхней стороне клюва. Ушных раковин нет. Глаза и ушные отверстия расположены в желобках по сторонам головы. Когда животное ныряет, края этих желобков, как и клапаны ноздрей, смыкаются, так что под водой у него не действуют ни зрение, ни слух, ни обоняние. Однако кожа клюва богата нервными окончаниями, и это обеспечивает утконосу не только высокоразвитое осязание, но и способность к электролокации. Электрорецепторы клюва могут обнаруживать слабые электрические поля, которые возникают, например, при сокращении мускулатуры ракообразных, что помогает утконосу в поисках добычи. Отыскивая её, утконос во время подводной охоты непрерывно водит головой из стороны в сторону. Утконос — единственное млекопитающее, имеющее развитую электрорецепцию. Электрорецепторы обнаружены также у ехидны, но использование ею электрорецепции вряд ли играет важную роль в поисках добычи. У утконоса примечательно низкий обмен веществ по сравнению с другими млекопитающими; нормальная температура его тела — всего 32 °C. Однако при этом он прекрасно умеет регулировать температуру тела. Так, находясь в воде при 5 °C, утконос может в течение нескольких часов поддерживать нормальную температуру тела за счёт увеличения уровня метаболизма более чем в 3 раза. Утконос — одно из немногих ядовитых млекопитающих (наряду с некоторыми землеройками и щелезубами, обладающими токсичной слюной, а также толстыми лори — единственным родом известных ядовитых приматов). У молодых утконосов обоих полов на задних лапах находятся зачатки роговых шпор. У самок к годовалому возрасту они отпадают, а у самцов продолжают расти, достигая к моменту полового созревания 1,2—1,5 см длины. Каждая шпора связана протоком с бедренной железой, которая во время брачного сезона вырабатывает сложный «коктейль» из ядов. Самцы используют шпоры во время брачных поединков. Яд утконоса может убить динго или иное некрупное животное. Для человека он в целом не смертелен, однако вызывает очень сильную боль, а на месте укола развивается отёк, который постепенно распространяется на всю конечность. Болевые ощущения (гипералгезия) могут продолжаться много дней или даже месяцев. Утконос — скрытное ночное полуводное животное, населяющее берега небольших рек и стоячих водоёмов Восточной Австралии на обширном ареале от холодных плато Тасмании и Австралийских Альп до дождевых лесов прибрежного Квинсленда. На севере его ареал доходит до полуострова Кейп-Йорк (Куктаун). О распространении утконоса внутри материка известно меньше. Видимо, он полностью исчез в Южной Австралии (кроме о. Кенгуру) и на большей части бассейна рек Муррей-Дарлинг. Причиной этому, вероятно, стало загрязнение вод, к которому утконос очень чувствителен. Он предпочитает температуру воды 25—29,9 °C; в солоноватой воде не встречается. Обитает утконос по берегам водоёмов. Убежищем ему служит короткая прямая нора (длиной до 10 м), с двумя входами и внутренней камерой. Один вход подводный, другой расположен в 1,2—3,6 м над уровнем воды, под корнями деревьев или в зарослях. Утконос превосходно плавает и ныряет, оставаясь под водой до 5 минут. В воде он проводит до 10 часов в сутки, поскольку в день ему требуется съедать количество пищи, составляющее до четверти его собственного веса. Активен утконос ночью и в сумерках. Питается мелкими водными животными, взбаламучивая клювом ил на дне водоёма и ловя поднявшуюся живность. Наблюдали, как утконос, кормясь, переворачивает камни когтями или с помощью клюва. Поедает он ракообразных, червей, личинок насекомых; реже головастиков, моллюсков и водную растительность. Набрав пищу в защечные мешки, утконос поднимается на поверхность и, лежа на воде, перетирает её роговыми челюстями. В природе враги утконоса немногочисленны. Изредка на него нападают варан, питон и заплывающий в реки морской леопард. Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81) Tachyglossidae.  Проехидна Бартона  Австралийская Ехидна Семейство содержит три рода (Zaglossus, Tachyglossus, Megalibgwilia) из них один вымерший(Megalibgwilia). Современный ареал семейства включает: Австралию, Новую Гвинею и острова в проливе Басса. Ехидны похожи на небольшого дикобраза, так как покрыты грубой шерстью и иголками. Максимальная длина тела составляет приблизительно 30 см. Их губы имеют клювоподобную форму. Конечности ехидны короткие и довольно сильные, с большими когтями, благодаря чему они могут хорошо копать. У ехидны нет зубов, рот маленький. Основу рациона составляют термиты и муравьи, которых ехидны ловят своим длинным клейким языком, а также другие некрупные беспозвоночные, которых ехидны раздавливают во рту, прижимая языком к нёбу. Бо́льшую часть года, за исключением брачного сезона зимой, ехидны живут в одиночку. Каждая особь охраняет свою территорию, на которой она охотится. Ехидны не имеют постоянного убежища. Ехидны хорошо плавают и пересекают крупные водоёмы. У ехидны острое зрение, и они в состоянии замечать малейшие движения вокруг себя. В случае какой-либо угрозы ехидны быстро прячутся в зарослях или в расщелинах скал. При отсутствии таких естественных убежищ ехидны быстро зарываются в землю, и на поверхности остаются только несколько иголок. Если же местность открыта, а грунт твёрдый, то ехидны просто сворачиваются в шар, напоминая ежа. Лишь немногие хищники справляются с такой защитой: опытные собаки динго и лисицы могут убить взрослую ехидну, застав её на твёрдой ровной поверхности и атакуя со стороны брюха (шар, в который сворачивается ехидна, не полный). Иногда на молодых ехидн охотятся и вараны. Самка ехидны через три недели после совокупления откладывает одно яйцо с мягкой скорлупой и размещает его в своей сумке. «Насиживание» длится десять суток. После вылупления детёныш вскармливается молоком, которое выделяется порами на двух молочных полях (у однопроходных нет сосков), и остаётся в сумке матери от 45 до 55 суток, пока у него не начинают расти иголки. После этого мать роет для детёныша нору, в которой оставляет его, возвращаясь каждые 4—5 дней для кормления молоком. Таким образом, молодая ехидна опекается матерью до достижения семимесячного возраста. У ехидны на «клюве» расположено множество электрорецепторов; предполагается, что они были унаследованы от предков, которые вели полуводный образ жизни (Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5) |