реферат. Реферат по физической географии России Оглавление Введение 3

Скачать 1.77 Mb. Скачать 1.77 Mb.

|

|

Влияние литогенной основы на ландшафты гор Бырранга Реферат по физической географии России

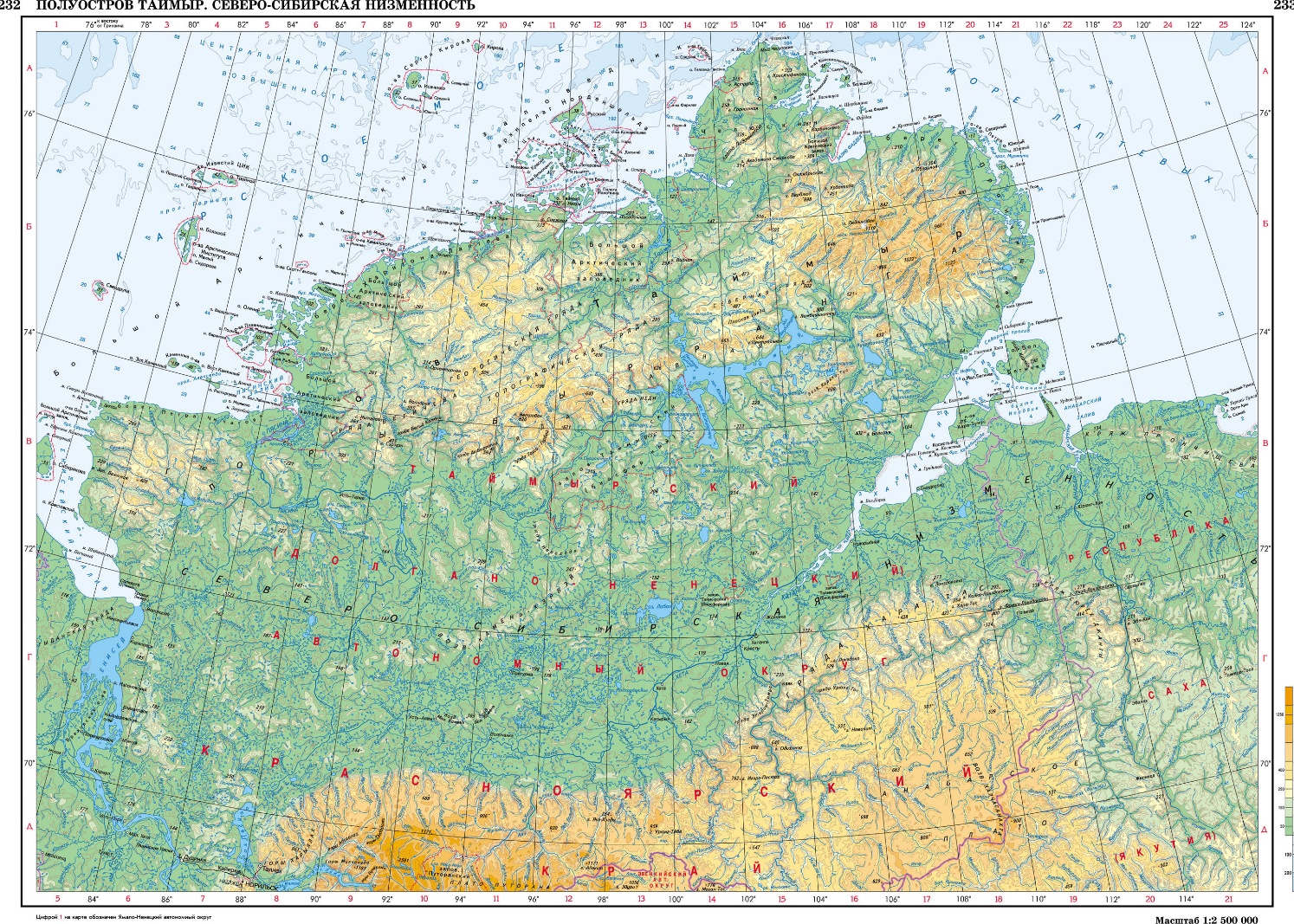

ОглавлениеВведение 3 Глава 1. Литогенная основа ландшафтов гор Бырранга 4 1.1. Географическое положение региона исследования, орография 1.2. Тектонические структуры 1.3. Геологическое строение, полезные ископаемые 1.4. Рельеф: морфоструктуры, морфоскульптуры, современные процессы рельефообразования Выводы главы Глава 2. Значение литогенной основы для формирования ландшафтов 9 2.1 Влияние рельефа на ландшафты: высотная поясность, ее особенности в зависимости от высоты, направления хребтов, экспозиции склонов Выводы главы Глава 3. Экологические проблемы в связи с изменением литогенной основы ландшафтов, пути решения 12 3.1 Добыча полезных ископаемых, ее влияние на ландшафты и другие виды антропогенного воздейств Введение 3 2 Список литературы 15 Введение Бырра́нга — горы на крайнем севере Восточной Сибири, в Красноярском крае на полуострове Таймыр. Самая северная в России горная система. Горы образованы системой параллельно или конусообразно расположенных гряд (высотой 250—400 метров) и обширных волнистых плато (высотой до 900 метров). Гряды и плато разделяют холмистые равнины, сквозные троговые долины и глубокие каньоны. Горы протягиваются на 1100 километров от Енисейского залива Карского моря на юго-западе до моря Лаптевых на северо-востоке, ширина до 200 километров. Открыты в 1736 году В. В. Прончищевым во время Великой Северной экспедиции. Цель исследования - выявление роли литогенной основы (геологический фундамент, рельеф и склоновые отложения) в формировании структуры горных ландшафтов гор Бырранга. Объект исследования – горы Бырранга. Предмет – влияние литогенной основы ландшафта. Ландшафт – это конкретный природно-территориальный комплекс, являющийся неповторимым и имеющим свое точное расположение на карте и географическое название. Широтная зональность – закономерное изменение физико-географических процессов, компонентов и комплексов геосистем от экватора к полюсам. Высотная поясность – смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты (высоты над уровнем моря). Методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периодических изданиях, посвященных географии гор Бырранга; изучение и анализ карт. Глава 1. Литогенная основа ландшафтов гор Бырранга Географическое положение региона исследования, орография Горы Бырранга занимают северную часть полуострова Таймыр. Горы Бырранга подразделяются на три части: западную, центральную и восточную. Они представляют из себя систему параллельных хребтов (до 30м). Западная часть расположена между Енисейским заливом и долиной реки Пясина и имеет высо́ты 250—320 метров. Центральная часть лежит в междуречье Пясины и Таймыры и имеет высоты от 400 до 600 метров. Восточная часть лежит к востоку от Таймыры и является наиболее высокой с высотами от 600 до 1125 метров. В восточной части Бырранги существуют современные ледники общей площадью более 30 км². Северо-восточная часть гор Бырранга испытала наибольшее количество тектонических движений и представляет собой плато с абсолютными высотами до 1146 м (2 вершины — гора Ледниковая и безымянная вершина примерно в 200 км к юго-востоку от нее), а к востоку распадаются на отдельные гряды, почти доходящие до берегов моря Лаптевых. Помимо высоты в восточной части гор Бырранга возрастает и крутизна склонов [7]. В настоящее время вершинные поверхности восточной части гор Бырранга представляют собой плато с крутыми склонами, рассеченными карами, цирками, денудационными воронками. Рельеф здесь имеет горно-ледниковый облик. Верховья долин заняты небольшими малоподвижными ледниками. Значительная часть ледников относится к типам карово-висячих и висячих, что обусловливает необходимость включения их в состав сети лавинных очагов, так как поверхности этих ледников достаточно круты для образования лавин. Свободные ото льда склоны покрыты каменистыми осыпями. В их углублениях сохраняются снежники-перелетки, а на более пологих участках развиты фирновые поля. Характерный наклон склонов здесь 20–25° и более. Дно долин занято тундровой растительностью. Г  оры в юго-западной части сильно расчленены и состоят из ряда горных цепей, разделённых глубокими речными долинами. Склоны большинства долин круты и покрыты осыпями. Формы горных вершин разнообразны: встречаются и остроугольные вершины с изрезанными цирками и карами склонами, горы с плоскими вершинами и пологими склонами. Склоны и вершины часто покрыты осыпями и курумами, которые образуют «каменные реки» и «моря». Рельеф западной части гор Бырранга — это отдельные хребты и гряды с более пологими склонами (15–20°). Но и здесь их наклон местами достаточен для образования лавин [8]. Наивысшая точка – г. Волнорез (абсолютная высота 555 м) в юго-западной части карты, самый низкий участок находится на севере данной территории, вблизи притока р. Хрустальная, высота которого составляет 160 м. Абсолютное превышение составляет 395 м. оры в юго-западной части сильно расчленены и состоят из ряда горных цепей, разделённых глубокими речными долинами. Склоны большинства долин круты и покрыты осыпями. Формы горных вершин разнообразны: встречаются и остроугольные вершины с изрезанными цирками и карами склонами, горы с плоскими вершинами и пологими склонами. Склоны и вершины часто покрыты осыпями и курумами, которые образуют «каменные реки» и «моря». Рельеф западной части гор Бырранга — это отдельные хребты и гряды с более пологими склонами (15–20°). Но и здесь их наклон местами достаточен для образования лавин [8]. Наивысшая точка – г. Волнорез (абсолютная высота 555 м) в юго-западной части карты, самый низкий участок находится на севере данной территории, вблизи притока р. Хрустальная, высота которого составляет 160 м. Абсолютное превышение составляет 395 м.Рис.1. Карта Полуострова Таймыр. Северо-Сибирская низменность [6]. Тектонические структуры В тектоническом отношении горы Бырранга представляют собой однобокий горст, на юге ограниченный по линии разлома крутым и нередко почти отвесным, довольно рассеченным уступом восточно-северо-восточного простирания и полого понижающийся к северу, где он распадается на ряд невысоких (до 100 м) возвышенностей, которые подходят непосредственно к берегам Карского моря. Цепи хребтов и плато разделяются каньонообразными ущельями глубиной до 600–700 м. На юге горы сложены угленосными толщами тунгусской свиты (пермокарбона) с интрузиями базальтов и диабазальтов (траппов), сменяющимися к северу пермскими и силурийскими породами. Прибрежная часть гор сложена сильно дислоцированными гнейсами и метаморфическими сланцами докембрия с крупными выходами гранитов. Последние слагают многие участки берега и Архипелаг Норденшельда, имеющие типичный шхерный характер. В центральной части гор наблюдаются крупные разломы, простирание которых совпадает с восточно-северо-восточным направлением складчатости и линий разломов по южному обрыву гор. Геологическое строение, полезные ископаемые Горы Бырранга — континентальная горная система, относящаяся к герцинской складчатости, сформировавшаяся одновременно с Уралом и Новой Землей, и испытавшая в последующие эпохи многочисленные вторичные поднятия и дислокации. Горы Бырранга носят несомненные признаки молодости своего образования. На это указывает отсутствие у подножия гор мощных толщ позднетретичных отложений, наличие серии высоких морских и речных террас, наблюдающихся до высоты 200 м, доныне сохранившиеся в горах Бырранга поверхности древнего пенеплена, интенсивно разрушаемого эрозией, древние долины рек Пясины и Нижней Таймыры, секущие в крест простирания позднее поднявшиеся на их пути горные хребты. После герцинской складчатости поднятые горные хребты Таймыра в течение мезозоя были снивелированы почти до состояния пенеплена. Перед оледенением горы Бырранга представляли собой разобщенные возвышенности, разделенные впадинами, по которым шел сток рек Пясины и Таймыры. В это время снос шел с более повышенной северной части Таймырского полуострова, которая в четвертичное время явилась центром мощного оледенения. Будучи расположен вблизи моря, Таймырский ледник получал большое питание. Льды с северной части полуострова двигались в Западно-Сибирскую низменность, до северного подножья Средне-Сибирского плоскогорья, оттесняя маломощные местные ледники, до Анабарского массива и низовьев р.Анабара, заходили далеко в зону мелководья Карского моря, соединяясь со льдами самостоятельного ледникового центра Северной Земли. После первого наибольшего оледенения, северная часть полуострова Таймыр, служившая его очагом, была опущена и почти полностью затоплена водами межледниковой трансгрессии. Южная часть полуострова - горы Бырранга – испытала поднятие, достигавшее максимума вдоль края Енисейско-Хатангской впадины, по границе с которой образовались молодые разломы. Рельеф приподнятого участка подвергся энергичной эрозии. Второе оледенение, вследствие расчлененности рельефа, носило альпийский характер. К югу от гор Бырранга ледники продвигались вглубь Енисейско-Хатангской впадины до 50–175 км, где и сливались у подножия гор в сплошные покровы. Спускаясь по выработанным глубоким речным долинам, ледниковые потоки превратили их в троги. По мере отступания ледниковых языков на дне долин появились гряды конечных и боковых морен. На склонах гор, оставшихся свободными от ледникового покрова, широкое развитие получили кары, придавшие наиболее высоким участкам гор черты альпийского рельефа. Северная периферия гор сложена протерозойскими породами, пронизанными интрузиями гранитов, отделяющаюся от южной части нижне- и среднепалеозойскими морскими карбонатными отложениями (известняками), местами встречающимися и в южной части. Южная, наиболее возвышенная часть гор сложена более молодыми отложениями перми и триаса — алевролитами, пронизанными интрузиями долеритов, габбро, диабазов. Предгорная впадина выполнена толщей юрских и меловых пород, а также четвертичных глин. В зоне развития гнейсового комплекса располагаются месторождения мусковита, связанные с пегматитами нижнепротерозойской формации двуслюдистых гранитоидов. В нижнепермских отложениях установлены кимберлитовые трубки, а в конгломератах нижней Перми - алмазы. С пермскими отложениями связаны малозольные каменные угли с малым содержанием серы. Бурые угли развиты среди меловых отложений. Несмотря на наличие соляных куполов и связанных с ними нефтепроявлений, пока промышленных месторождений нефти не обнаружено, их образований определяют ее промышленные перспективы. Плато Бырранга в нижней части сложено также тунгусской свитой с интрузиями и экструзиями траппов в тех же взаимоотношениях, что и в Центрально-Сибирском плоскогорье. Севернее, в средней части плато на тунгусскую свиту, здесь сильно дислоцированную, надвинута на протяжении десятков километров также сильно складчатая толща силурийских, может быть частью девонских, известняков, на которую вблизи побережья, в свою очередь, по-видимому, надвинута еще более дислоцированная свита кристаллических сланцев, кварцитов, реже известняков, вероятно протерозойского возраста [4]. Рельеф: морфоструктуры, морфоскульптуры, современные процессы рельефообразования Общий облик гор можно охарактеризовать как классическую складчато-глыбовую систему. В образовании морфоскульптурных форм рельефа Средней Сибири наибольшее значение имеют эрозия, выветривание, мерзлотные процессы, карст. Это обусловлено наличием густой сети многоводных рек в сочетании с устойчивым длительным поднятием территории, резким континентальным климатом, почти повсеместным распространением многолетней мерзлоты. Плейстоценовое оледенение сыграло сравнительно скромную рельефообразующую роль благодаря небольшой мощности ледникового покрова. Сплошная и многолетняя мерзлота северной части страны затрудняет эрозионные процессы и препятствует активному росту карста. Западная половина низкогорья Бырранга — зона древнеледниковой, криогенной и эрозионной морфоскульптуры. Выводы главы Основные черты современного географического облика территории обусловлены ее расположением в высоких широтах на северной окраине материка Евразии, омываемой холодными водами Ледовитого океана, и ее геотектоническим положением. Бырранга сложены горными породами докембрийского и палеозойского возраста, среди которых большую роль играют траппы (магматические горные породы, сложенные в виде ступеней). Глава 2. Значение литогенной основы для формирования ландшафтов 2.1. Влияние рельефа на ландшафты: высотная поясность, ее особенности в зависимости от высоты, направления хребтов, экспозиции склонов Высотная поясность выражена в горах Бырранга следующим образом: у подножий северных склонов — арктическая тундра, а южных — арктическая тундра и моховые, лишайниковые и кустарничковые тундры; по южным склонам мохово-травянистые тундры поднимаются до высоты 200 м. Выше по склонам гор идут арктические пустыни на скрытоглеевых арктических почвах. Еще выше - разреженная растительность осыпей и скал, ледники. Многочисленные находки пней и стволов деревьев (лиственницы, березы, ивы, ели) в четвертичных отложениях по рекам Верхней и Нижней Таймыре, в устье Пясины и на м.Челюскин (севернее 76° с. ш.) указывают па то, что лесная растительность покрывала почти всю территорию Таймырского п-ова н северная граница лесотундры находилась на 4-5° севернее современной. Вершинные поверхности восточной части гор Бырранга представляют собой плато с крутыми склонами, рассечёнными карами, цирками, денудационными воронками. Верховья долин заняты небольшими малоподвижными ледниками (  рис. 2) [2, 3]. рис. 2) [2, 3].Рис.2. Типичные формы рельефа в горах Бырранга [1]. Поскольку значительная часть ледников относится к карово-висячим и висячим и поверхности этих ледников достаточно круты, их необходимо включить в состав сети лавинных очагов. Свободные ото льда склоны покрыты каменистыми осыпями, в углублениях которых сохраняются снежники-перелетки, а на более пологих участках развиты фирновые поля. 2.2. Влияние горных пород на почвы, растительность, ландшафты Почвенный покров гор характеризуется высокой сложностью. По сравнению с равнинными горные почвы отличает меньшая мощность вертикального профиля, хорошая дренированность, высокая щебнистость и каменистость. Для почвенного покрова гор типично обилие почв, нарушенных в результате склоновых процессов, таких как обвалы, оползни, сели, поверхностная и овражная эрозия. На Таймырском полуострове почвы гор Бырранга весьма примитивны. Климат суровый, резко-континентальный с длинной очень холодной зимой и коротким летом. «Страной мёртвых» это место называли долганы и никогда не доходили с кочёвками дальше предгорий. Средняя температура января −35°C, июля +3-5°C. Весна начинается в июне, а в сентябре уже начинается зима с сильными метелями. При этом в восточной части гор температура воздуха ниже по сравнению с западной частью. Осадков выпадает от 100 до 400 миллиметров в год. Из них около половины — в твёрдом виде. Максимум осадков приходится на лето, максимум твёрдых осадков — обычно на сентябрь — ноябрь и июнь. В феврале — апреле осадки минимальны Снежный покров устанавливается с началом холодного периода и достигает наибольшей толщины в мае или июне. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет около 270 дней. Фоновое значение максимальной декадной толщины снежного покрова 70—90 см. В горах многие участки оголяются метелями, тогда как в ветровой тени толщина снежных надувов может превышать 2 м. Суровые климатические условия и грубые каменистые продукты выветривания обуславливают здесь формирование почв под очень бедным растительным покровом с малой мощностью и слабой дифференциацией генетических горизонтов. Особенно слабо развит почвообразовательный процесс на больших высотах, где распространена арктическая пустыня. Вершины, склоны и нагорные террасы покрыты каменистыми россыпями. Они занимают наиболее высокие части плато и водоразделы рек, сменяясь с уменьшением высоты горными мерзлотно-таежными кислыми и горными мерзлотно-таежными карбонатными, развивающимися под северным лиственничным редколесьем. Широко распространены в горах Бырранга горные тундры. Выводы Литогенная основа - производное, не только горных пород, но также гидроклиматических и биотических компонентов ландшафта. При взаимодействии всех элементов образовались арктические тундры гор Бырранга, которые кажутся однообразными, но при большом разнообразии деталей. Сомкнутые участки растительного покрова тяготеют к ложбинкам и морозобойным трещинам, где дольше залеживается снег. В горах заметная горизонтальная неоднородность элементарных ландшафтов создает богатые экологические ниши для различных видов злаков, двудольных растений, мхов и лишайников. Мерзлотные формы рельефа распространены повсеместно. В горах Бырранга были обнаружены наледи, а резкие перепады температур формируют каменные развалы в горах. Породы, не изъеденные морозобойными трещинами, встречаются очень редко. Глава 3. Экологические проблемы в связи с изменением литогенной основы ландшафтов, пути решения 3.1. Добыча полезных ископаемых, ее влияние на ландшафты и другие виды антропогенного воздействия Горные породы, которыми сложена территория на юге, – алевролиты, встречаются выходы габбро и диабазов, долеритов, образовавшихся во времена триасового и пермского периода. Также присутствуют известняки – древние морские отложения. Северная часть имеет протерозойские породы, в которых есть граниты. Распространены трапы – породы магматического происхождения, которыми сложены горы Бырранга. Полезные ископаемые здесь присутствуют в значительной степени. Среди металлических полезных ископаемых это, в первую очередь, золото. Северо-восточная часть гор Бырранга входит в состав Таймыро-Североземельской золотоносной провинции. Здесь выявлены золоторудные проявления различной формационной принадлежности при ведущей роли золотокварцевой формации и значительное число россыпных месторождений (проявлений). По особенностям геологического строения, типовым чертам оруденения, близким к известным крупным месторождениям, и обилию перспективных участков оруденения с выдержанными и высокими концентрациями золота этот район сходен с рядом важнейших золоторудных регионов мира. В центральной части широкое распространение жильных сфалерит-галенитовых проявлений с высокими содержаниями свинца, цинка и серебра, малые (0–200 м) глубины локализации объектов и близость к судоходной реке Нижняя Таймыра позволяют рассматривать этот район Бырранги как резервный источник полиметаллических руд. Весьма вероятно и наличие урановых руд в Бырранга. Среди неметаллических полезных ископаемых разведаны крупные месторождения мусковита. Наряду с мусковитом отмечаются берилл (включая зеленоокрашенные разности) и калиевый полевой шпат, пригодный для изготовления химической посуды. Из топливно-энергетического сырья доказано наличие крупных запасов каменного и бурого угля. Месторождения недостаточно изучены и из-за труднодоступности района не разрабатываются. В эту труднодоступную горную полярную пустыню долгое время не добирался человек. Даже коренные жители Таймыра нганасаны огибали эти хребты при своих кочевках. Только в конце 40-х и в 50-х годах здесь был открыт самый северный ледниковый район Евразийского континента. Постоянно живут у подножия Бырранги лишь работники полярной станции на озере Таймыр. Выводы главы Полезные ископаемые – главное природное богатство гор Бырранга, но детальная разведка их пока нецелесообразна, ввиду слабой изученности, труднодоступности гор, отсутствия путей сообщения и рабочей силы. Но потенциально Бырранга весьма богата полезными ископаемыми. Заключение Горы Бырранга являются уникальным географическим объектом. Основными факторами формирования литогенной основы являются тектонические и магматические процессы. А также в процессе формирования литогенной оснывы важную роль играют такие факторы как геологический, геоморфологический, метеорологический, гидрологический и биоценотический. Суровый климат и труднодоступность района является основным сдерживающим фактором в изучении этого богатого края. На основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод: геологическая изученность региона довольно низка, но имеет существенные экономические и геополитические перспективы. При этом основным сдерживающим фактором в исследовании и разработке полезных ископаемых Таймыра оказывается низкая развитость инфраструктуры (топливной, транспортной и муниципальной), наряду с условиями крайнего севера. Поэтому есть необходимость применения современного оборудования и технологий для полноценного, эффективного, низко затратного и экспрессного геологического исследования. Список литературы Ананичева, М. Д. Оценка изменений ледников гор Бырранга по космическим снимкам и Каталогу ледников СССР / М. Д. Ананичева, Г. А. Капустин // Лёд и снег. – 2010. – № 3(111). – С. 19–26. Безруких В. А., Демиденко Г. А. Формирование агроландшафтов в сельскохозяйственных зонах Средней Сибири // Вестник КрасГАУ. 2013. №4. Говоруха Л.С. Путешествие в Бырранга. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 160 с. ГОРЫ БЫРРАНГА [Электронный ресурс]: / URL http://www.geogr.msu.ru/avalanche/regions/bp/byr.doc/byr.htm (дата обращения: 19.01.2022) Давыдова, М.И. Физическая география СССР/ М.И. Давыдова [и д.р.]. – М.: Просвещение, 1966.- 847 с. Карта Полуостров Таймыр. Северо-Сибирская низменность [Электронный ресурс]: / URL https://geographyofrussia.com/karta-poluostrov-tajmyr-severo-sibirskaya-nizmennost/ (дата обращения: 19.01.2022) Сарана В. А. Гляциологические заметки (по материалам экспедиции на Восточный Таймыр в 2007 г.) // Новости МПГ 2007/08. № 14. СПб., 2008. С. 10–11. Троицкий С. Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Енисейского залива и прилегающей части гор Бырранга / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. - Москва: Наука, 1966. - 207 с. |