Реферат по Технологи на тему Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Реферат по Технологи на тему Производство, преобразование, распр. Реферат Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология

Скачать 205.51 Kb. Скачать 205.51 Kb.

|

|

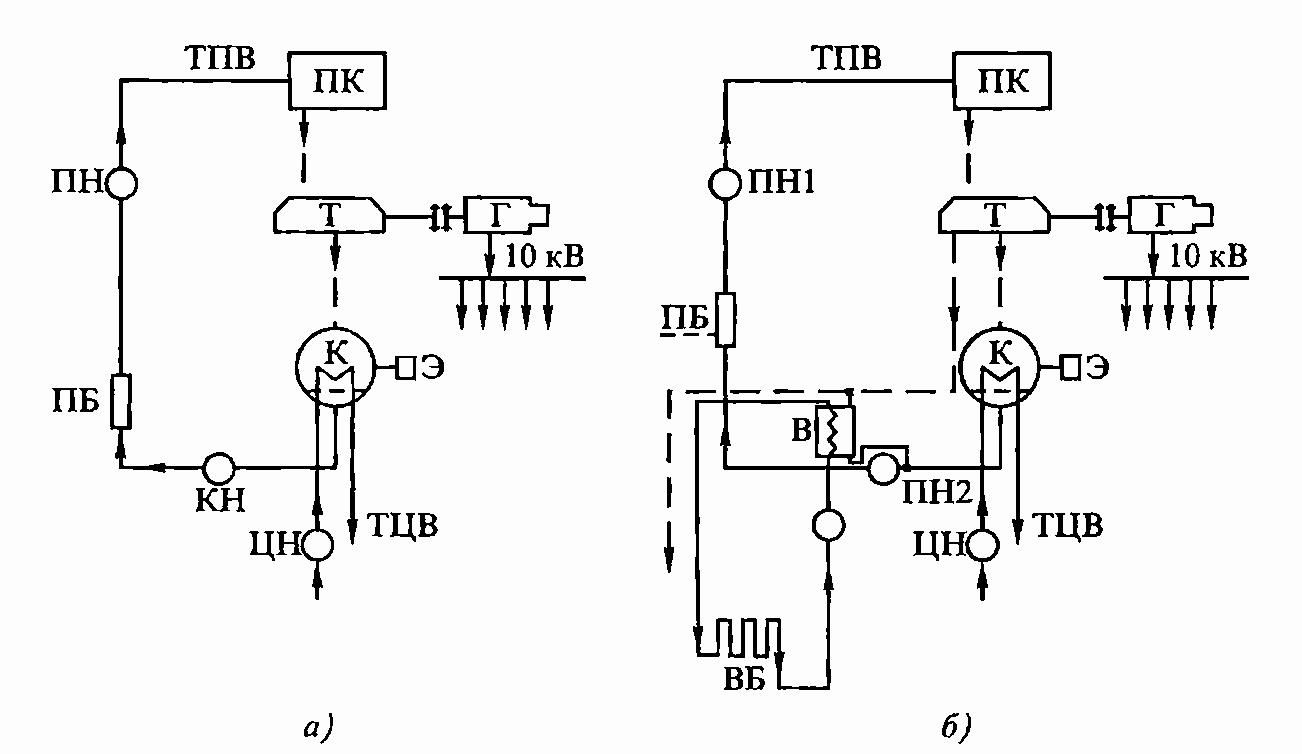

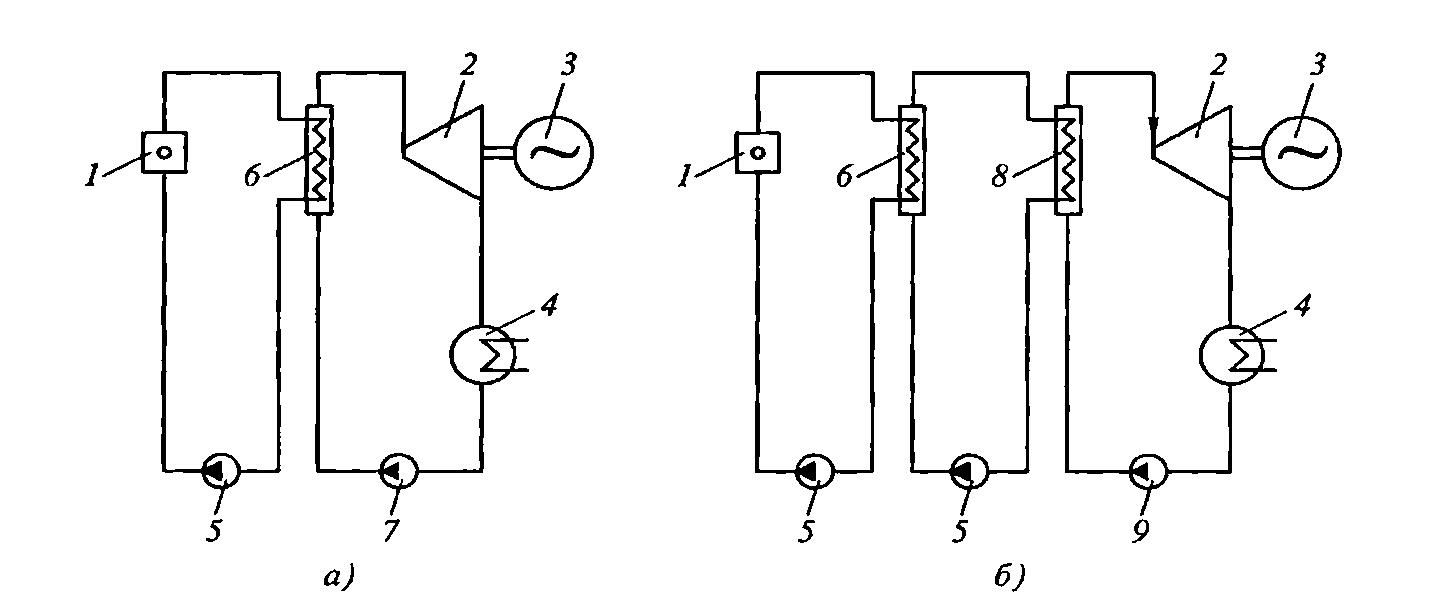

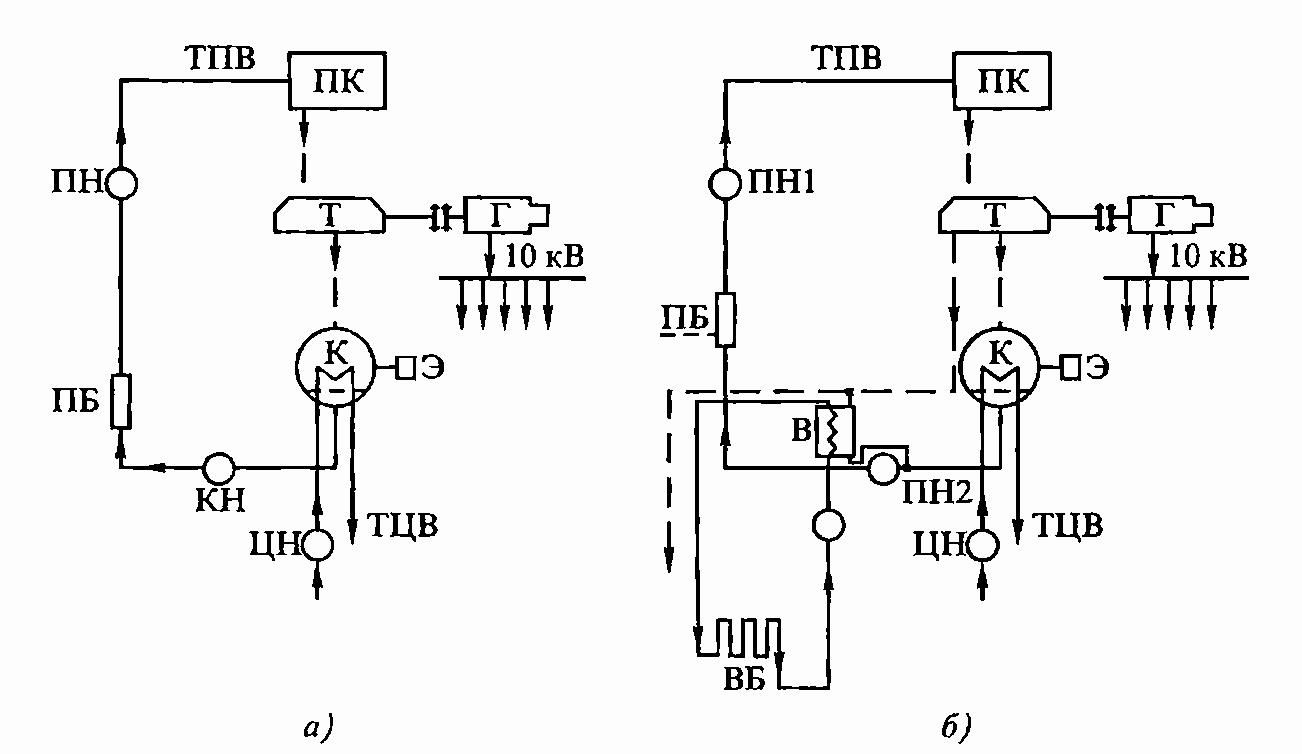

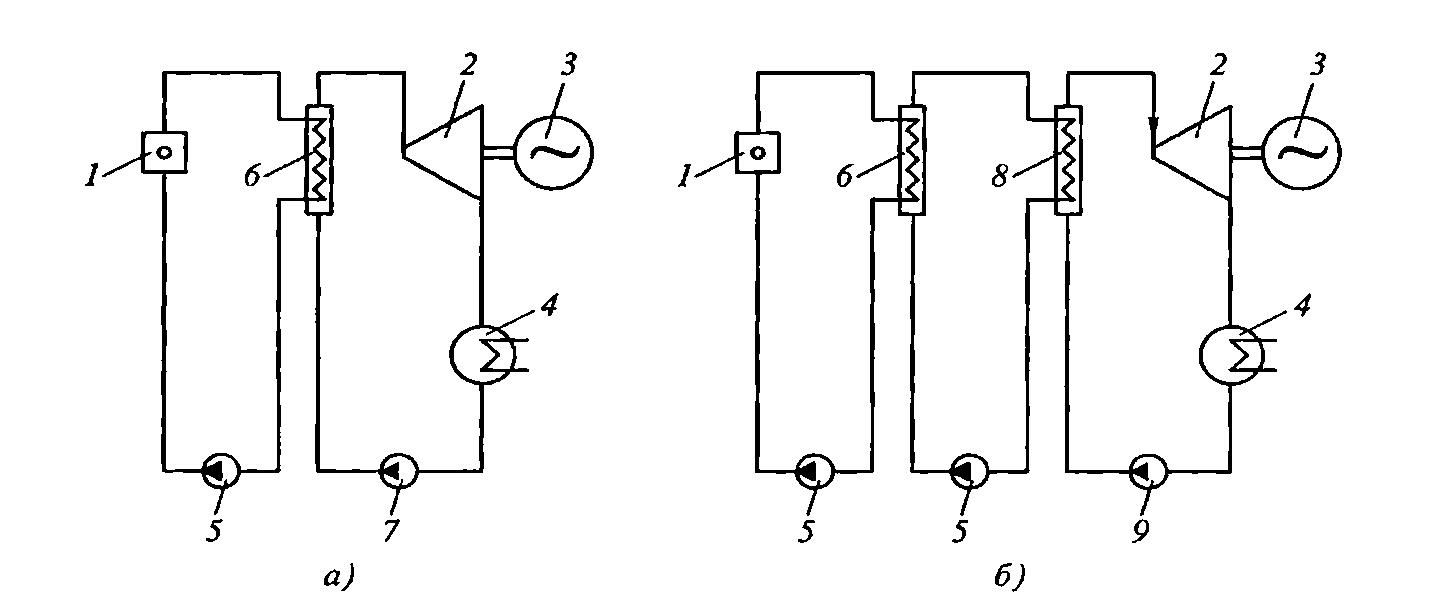

РЕФЕРАТ «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология» Выполнил Тимофей Бесчетнов Ученик «8А» класса Оглавление: ВВЕДЕНИЕ Основная часть: 1. Основные сведения об электрической энергии 2. Типы и основные характеристики электрических станций 3. Организация электроснабжения ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА Введение: Одним из важнейших и актуальных показателей уровня технического развития любой страны является уровень развития ее энергетики. Современная энергетика — это в основном электричество, а производство и потребление электрической энергии определяют уровень развития государства. Я выбрал это тему, потому что мне интересно изучать, как электрическая энергия используется во всех отраслях промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства особенно. Электрическая энергия очень востребована в наши дни, вследствие ряда присущих только ей свойств: ее можно передавать на большие расстояния, а также преобразовывать в другие виды энергии — механическую, тепловую, химическую. 1. Основные сведения об электрической энергии Возможность передачи электрической энергии на расстояния, достигающие нескольких сотен и даже тысяч километров, обусловливает строительство электростанций вблизи мест нахождения топлива или на многоводных реках, что оказывается более экономичным, чем подвозить большое количество топлива к электростанциям, расположенным вблизи потребителей электроэнергии. Возможность преобразования электрической энергии в механическую с помощью электроприводов, т. е. применение для получения энергии конструктивно простых и удобных для эксплуатации электродвигателей вместо громоздких и сложных паровых машин и двигателей внутреннего сгорания, позволяет более рационально использовать производственные площади предприятий, снижать эксплуатационные расходы, осуществлять автоматизацию производственных процессов. Вот почему современные промышленные предприятия насыщаются электродвигателями мощностью от нескольких ватт до нескольких сотен и даже тысяч киловатт. О масштабах применения электродвигателей свидетельствует тот факт, что в настоящее время они потребляют более 50 % всей электроэнергии, производимой в стране. Широкое применение находит электричество не только в промышленности, но и на транспорте: с его помощью приводятся в движение поезда, трамваи, троллейбусы и даже автомобили. Однако роль, возможности и масштабы применения электрической энергии не будут полностью охарактеризованы, если не сказать о ее использовании в технологиях различных производств: с ее помощью варят сталь, сваривают и режут металлы, наносят на поверхность металлов стойкие антикоррозийные покрытия и т.д. Незаменима роль электричества в автоматизации и телеуправлении производственных процессов. Здесь ни один вид энергии, известный современной науке, не может полностью заменить электрическую энергию. 2. Типы и основные характеристики электрических станций Электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях, которые в зависимости от используемых в них энергоносителей подразделяются на тепловые (паротурбинные), атомные (реакторные) и гидроэлектрические (гидротурбинные). Существуют также электростанции, использующие энергию ветра и тепла солнечных лучей, но они представляют собой маломощные источники электроэнергии, предназначенные только ддя электроснабжения отдельных мелких потребителей, отдаленных от мощных электростанций и системных сетей. На тепловых электростанциях (ТЭС) используют тепловую энергию, получаемую при сжигании в топках котлов угля, торфа, горючих сланцев, мазута или природного газа. В тепловой электростанции (рис. 1, а) вода в котлах превращается в пар, который по паропроводу поступает в паровую турбину и приводит в движение ее ротор, а также механически соединенный с ним ротор генератора. В генераторе механическая энергия преобразуется в электрическую, и генератор становится источником электрического тока. Таким образом, тепловая энергия пара превращается в механическую энергию вращения турбины, а последняя, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию. Превращение энергии из одного вида в другой неизбежно сопровождается потерями, которые зависят главным образом от способа преобразования, а также от совершенства и состояния преобразующих устройств.  Рис. 1. Схемы тепловых электростанций: а — конденсационной; б — теплоэлектроцентрали; ТПВ — трубопровод питательной воды; ПК — паровой котел; Т — турбина; Г — генератор; К -конденсатор; Э — эжектор; ТЦВ — трубопровод циркуляционной воды; ЦН — циркулярный насос; КН — конденсатный насос; В — водоподогре-ватель; ПН, ПНІ, ПН2 - питательные насосы; ВБ — водяная батарея; ПБ — паровая батарея Отработавший пар, пройдя все ступени турбины, поступает в конденсатор, где, охлаждаясь, превращается в конденсат, который вновь подается насосом в котел. Возврат чистого конденсата уменьшает образование накипи в котлах и тем самым увеличивает срок их службы. Так, по замкнутому циклу работает тепловая конденсационная электростанция (КЭС), снабжающая потребителей только электрической энергией. Тепловые конденсационные электростанции имеют невысокий КПД (30...40 %), так как большая часть энергии теряется с отходящими топочными газами и охлаждающей водой конденсатора. Сооружать КЭС выгодно в непосредственной близости от мест добычи топлива. При этом потребители электроэнергии могут находиться на значительном расстоянии от станции. Снабжение потребителей не только электрической, но и тепловой энергией осуществляется тепловой электростанцией (рис. 1.б), называемой теплоэлектроцентралью (ТЭЦ). В ней происходит описанный выше цикл преобразования тепловой энергии в механическую, а затем и в электрическую, но значительная часть тепловой энергии в этом случае поступает в виде горячей воды и пара потребителям, расположенным в непосредственной близости от электростанции. Коэффициент полезного действия ТЭЦ достигает 60... 70 %. Такие станции строят обычно вблизи потребителей — промышленных предприятий или жилых массивов. Чаще всего они работают на привозном топливе. Рассмотренные тепловые электростанции по виду основного теплового агрегата (паротурбинной установки — ПТУ) относятся к паротурбинным станциям. Значительно меньшее распространение получили тепловые станции с газотурбинными (ГТУ), парогазовыми (ПГУ) и дизельными (ДУ) установками. Атомная электростанция (АЭС) по своей сущности является тепловой электростанцией, отличаясь от последней лишь тем, что на ней вместо котельного агрегата используется атомный реактор с теплообменником и для получения пара используется тепло, получаемое в процессе деления ядер атомов урана или плутония. АЭС получают широкое распространение в России, поскольку их можно сооружать в районах, отдаленных от источников природного топлива или не располагающих гидроэнергетическими ресурсами. Одним из основных преимуществ АЭС является малый расход потребляемого топлива, а следовательно, и резкое снижение затрат на его перевозку. Первая в мире атомная электростанция, преобразующая энергию расщепления ядер атомов тяжелых элементов в электрическую, была построена в 1954 г. в Советском Союзе в городе Обнинск. Основным тепловым агрегатом АЭС, как и ТЭС, является паротурбинная установка. Водяной пар также служит средой, преобразующей тепловую энергию в механическую. Принципиальное отличие АЭС от ТЭС состоит в том, что теплота, необходимая для выработки пара, получается не при сгорании топлива, а при расщеплении ядер тяжелых элементов в ядерных реакторах. Такими элементами являются природный изотоп урана-235 или получаемые искусственным путем изотопы урана-233 и плутония-239. Из 1 кг урана можно получить столько же теплоты, сколько и при сжигании примерно 3000 т каменного угля. За годы, прошедшие со времени пуска в эксплуатацию первой АЭС, было создано несколько конструкций ядерных реакторов, на основе которых началось широкое развитие атомной энергетики в нашей стране. Атомные электростанции классифицируются по типу реактора и числу контуров, по которым выделяющаяся теплота может передаваться рабочему телу (пару) паровой турбины. Тепловая схема АЭС может быть двух- и трехкон-турной (рис. 2). В трехконтурной схеме в первом контуре нагретый в реакторе 1 радиоактивный теплоноситель поступает в парогенератор 6, где отдает теплоту рабочему телу (пару), и с помощью циркуляционного насоса 5 возвращается в реактор. Во втором контуре пар через промежуточный теплообменник 8 и турбину 2 вращает генератор 3, а затем через конденсатор 4 с помощью насоса 9 возвращается в теплообменник (третий контур). Таким образом, в трехконтурной АЭС контуры первичного теплоносителя, которым могут быть вода и пароводяная смесь, и рабочего тела (пара) разделены. В этой схеме радиоактивный контур включает в себя не все оборудование, а лишь его часть, что упрощает эксплуатацию.  Рис. 2. Тепловые схемы атомных двухконтурной (а) и трехконтурной (б) электростанций: 1 — реактор; 2 — турбина; 3 — генератор; 4 — конденсатор; 5 — циркуляционный насос; 6 — парогенератор; 7, 9 — топливный насос; 8 — теплообменник Обеспечение радиационной безопасности персонала и населения, являющееся важнейшей задачей при эксплуатации атомной электростанции, достигается созданием специальных конструкций и устройств защиты, очисткой воды и воздуха, извлечением и надежной локализацией радиоактивных загрязнений. Гидроэлектростанции (ГЭС) сооружают на реках, используя напор потока воды, искусственно создаваемый за счет разности ее уровней с двух сторон плотины (рис. 3). Вода, подаваемая под определенным напором в гидротурбину, вращает ее рабочее колесо (ротор) и соединенный с ним ротор электрического генератора. При этом энергия потока воды преобразуется генератором в электрическую энергию.  1 — кран для подъема водозапорных щитов; 2 — плотина; 3 — генератор; 4 — повышающий трансформатор; 5 — отсасывающая труба; 6 — спиральная камера; 7 — рабочее колесо гидротурбины; 8 — водозапорный щит Разновидностью ГЭС являются ітщроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), предназначенные для покрытия «пиковых» нагрузок и заполнения «провалов» в графиках потребления электроэнергии. Работа ГАЭС заключается в смене двух разделенных во времени режимов: накопления энергии и отдачи ее потребителям. Такие станции оснащают обратимыми агрегатами, которые могут работать в режимах и двигателя, и генератора. Гидроэлектростанции по сравнению с тепловыми электростанциями имеют более высокий коэффициент полезного действия, требуют меньших эксплуатационных затрат и позволяют получать электроэнергию, стоимость каждого киловатт-часа которой в несколько раз ниже. Однако в нашей стране строятся преимущественно тепловые электростанции, что объясняется: - наличием больших запасов низкокалорийного топлива, пригодного к использованию только на электростанциях; - возможностью быстрого сооружения тепловых электростанций из типовых строительных конструкций; - необходимостью меньших капиталовложений. 3. Организация электроснабжения В нашей стране снабжение потребителей электроэнергией осуществляется преимущественно от электрических сетей, объединяющих несколько электростанций. Необходимость такого объединения вызвана тем, что электрические станции, находящиеся даже на территории одной области, работают с неодинаковой нагрузкой, т. е. одни электростанции могут быть перегружены, а в то же время другие могут работать в основном с недогрузкой. Разница в степени загрузки электростанций становится более ощутимой при значительном отдалении районов потребления электроэнергии друг от друга в направлении с востока на запад, что объясняется разновременностью утренних и вечерних максимумов нагрузки. Чтобы обеспечить надежность электроснабжения потребителей и возможно полнее использовать мощности электростанций, работающих в разных режимах, их объединяют в электроэнергетические системы. Представление о системе производства, передачи и распределения электрической энергии дает схема электроснабжения потребителей, приведенная на рис. 4. Электрическая энергия, вырабатываемая на электрической станции генераторами, передается при напряжении более высоком, чем генераторное, по линии электропередачи высокого напряжения на подстанцию промышленного предприятия. Для изменения напряжения в системе применяются трансформаторы. Со сборных шин подстанции электроэнергия распределяется по различным электроприемникам: электродвигателям, источникам света, нагревательным приборам и т.д. Производство электрической энергии и ее потребление — процессы непрерывные и единые во времени. Электрическую энергию нельзя накапливать в больших количествах, не передавая потребителям, т. е. в каждый момент времени ее выработка должна соответствовать потреблению. Отдельные электростанции не могут обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям, поэтому по мере развития энергетики их объединяют в системы, в которых они работают параллельно на общую нагрузку.  Рис. 4. Схема электроснабжения потребителей: ЭС — электрическая станция; Г — генератор; ЛЭП - линия электропередачи, Тр — трансформатор; ПС — подстанция; М — электродвигатель; Л — источник света; Е — нагревательный прибор Объединение электростанций в электроэнергетические системы имеет большое значение для обеспечения согласованной работы станций различных типов, особенно тепловых и гидростанций. Мощность гидроагрегатов ГЭС в период паводка и в зимнее время различна, поэтому весной основную нагрузку в энергосистеме несут гидростанции, на тепловых же станциях в это время часть агрегатов основного назначения останавливают, что обеспечивает экономию топлива и проведение плановых ремонтных работ. В зимнее время роли тепловых и гидростанций меняются. Таким образом, появляется возможность создания экономически выгодных режимов работы разных типов электростанций. Создание энергосистем повышает надежность энергоснабжения и улучшает качество электроэнергии, обеспечивает постоянство напряжения и частоты вырабатываемого тока, поскольку колебания потребления воспринимаются одновременно многими электрическими станциями. Энергетическая система (энергосистема) представляет собой совокупность электростанций, линий электропередачи, подстанций и тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима и непрерывностью процессов производства и распределения электрической и тепловой энергии. Электрическая система является частью энергосистемы и состоит из генераторов, распределительных устройств, электрических сетей (подстанций и линий электропередачи различных напряжений) и электроприемников. В состав энергосистем (электросистем) входят также производственные предприятия и мастерские, лаборатории и подъемно-транспортные средства, необходимые для выполнения работ, связанных с эксплуатацией всех элементов этих систем. Эксплуатация энергосистемы осуществляется инженерами, техниками, мастерами и рабочими соответствующих квалификаций. Оперативное управление энергосистемой (электросистемой) обеспечивают диспетчеры, обслуживают оборудование электростанций и подстанций — дежурным персонал, а линии электропередачи — линейный персонал. Энергетические системы отдельных районов, соединенные между собой линиями электропередачи, образуют объединенные энергосистемы (например, Уральскую, Сибирскую, Центральную, Северо-западную и др.). Объединением ряда энергосистем (Уральской, Южной, Центральной и др.) была создана Единая Европейская энергосистема России. Заключение В процессе выполнения работы были рассмотрены основные сведения об электрической энергии. Изучены типы и основные характеристики электрических станций. Анализирована организация электроснабжения: - основные сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию; - классификация помещений по условиям окружающей среды. Литература Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 592 с. Атабеков В.Б. Монтаж сетей и силового оборудования. — М.: Высш. шк., 1985. Гусев Н. Н., Мельцнер Б. Н. Устройство и монтаж электрооборудования. — Минск: Вышейш. шк., 1973. Магидин Ф. А. Воздушные линии электропередачи. — М.: Высш. шк., 1991.-Кн. 8.-Часть 1. Масанов Н. Ф. Электромонтер по монтажу осветительных и силовых сетей. — М.: Высш. шк., 1974. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. -М.: Энергия, 1971. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Теория электромонтажных работ. -М.: Высш. шк., 1999. Трунковский Л. Е. Монтаж силовых сетей и электрооборудования. — М.: Высш. шк., 1974. Электротехника / Под ред. В. С. Пантюшина. — М.: Высш. шк., 1976. Электротехника / Под ред. А.Я. Шихина. — М.: Высш. шк., 1991. Приложение     |